书法作品欣赏兰亭集序

- 格式:ppt

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:41

王羲之兰亭序书法特点

《兰亭集序》的书法特点:笔法刚柔相济,线条变化灵活,点画凝练,书体以散求正,具有敬侧、揖让、对比的间架美感,成为“中和之美”书风的楷模。

《兰亭序》书法符合传统书法的最基本审美观:“文而不华,质而不野,不激不厉,温文尔雅”。

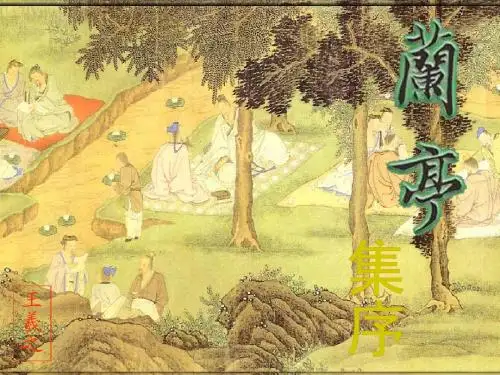

《兰亭集序》是中国晋代书圣王羲之在浙江绍兴兰渚山下以文会友,写出“天下第一行书”,也称《兰亭序》、《临河序》、《禊帖》、《三月三日兰亭诗序》等。

公元353年4月(晋永和九年三月初三日,距今已1667年),时任会稽内史的王羲之与友人谢安、孙绰等四十一人在会稽山阴的兰亭雅集,饮酒赋诗。

王羲之将这些诗赋辑成一集,并作序一篇,记述流觞曲水一事,并抒写由此而引发的内心感慨。

这篇序文就是《兰亭集序》。

并挥写了一篇《兰亭集序》。

唐太宗对他推崇备至,曾亲撰《晋书》中的《王羲之传论》,推颂为“尽善尽美”。

还将临摹本分赐贵戚近臣,并以真迹殉葬。

王羲之兰亭集序的书法特点

王羲之兰亭集序的书法特点:

一、书法展现的传统因素:

1. 行书的强度和大量的笔划:王羲之将兰亭集序中大面积采用行书,把结构规整严谨;笔划丰富,在笔画变化方面,仔细观察各笔划笔势有沉、松、劲、软、厚、薄,各种变化有细腻、婉转之美;

2. 行文流畅:王羲之书法使行文流畅宛若丝绢,在书法中充分发挥实力,笔略柔进,无形中令作品流动到一定程度,有节奏感,体现出诗词韵律;

3. 书写笔法的准确:王羲之书法的线条精确,构图有节奏,头尾相接构图符合礼仪精神;

4. 用章法构思:王羲之书法也表现出传统中国写作文的章法美感,章法的形成构成兰亭三部分,使文章自己有了一定的主题,营造出文章具有艺术感的成为整体功能。

二、表现出的新特色:

1. 焦点突出:王羲之在兰亭中突出字体大小,令重点意蕴更鲜明;

2. 极具丰富性:从代表姿态,字体变化,笔划变化等各个方面来看,上古书法的多样性在兰亭中的完美展现;

3. 极为精湛:王羲之的书法简洁而又大气,在细节处画莫名张力,把繁琐的文字把握在规整中不加任何冗余;

4. 精品向上:王羲之的书法

风格一直保持一种轻盈与虚无的风格,不断地把书法艺术抬升到一个新的境界,将上古书法沿袭下来。

兰亭序欣赏(几个版本较完整大图片)(2010-03-02 14:23:31)转载▼标签:杂谈兰亭序又名《兰亭宴集序》、《兰亭集序》、《临河序》、《禊序》、《禊贴》。

行书法帖。

东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一人,在山阴(今浙江绍兴)蓝亭“修禊”,会上各人做诗,王羲之为他们的诗写的序文手稿。

序中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者好景不长,生死无常的感慨。

法帖相传之本,共二十八行,三百二十四字,章法、结构、笔法都很完美,是他三十三岁时的得意之作。

后人评道“右军字体,古法一变。

其雄秀之气,出于天然,故古今以为师法”。

因此,历代书家都推《兰亭》为“行书第一”。

唐时为太宗所得,推为王书代表,曾命赵模等钩摹数本,分赐亲贵近臣。

可惜被唐太宗作为殉葬品,埋入昭陵,从此真迹永绝于世。

存世唐摹墨迹以“神龙本”为最著,唐太宗时冯承素号金印,故称为《兰亭神龙本》,此本摹写精细,笔法、墨气、行款、神韵,都得以体现,公认为是最好的摹本;石刻首推“定武本”。

经郭沫若考证,以为相传的《兰亭序》后半文字,兴感无端,与王羲之思想无相同之处,书体亦和近年出土的东晋王氏墓志不类,疑为隋唐人所伪托。

但也有不同意其说者。

《兰亭序》表现了王羲之书法艺术的最高境界。

作者的气度、凤神、襟怀、情愫,在这件作品中得到了充分表现。

古人称王羲之的行草如“清风出袖,明月入怀”,堪称绝妙的比喻。

释文:永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

《兰亭集序》的艺术风格探究兰亭集序的艺术风格探究

引言

《兰亭集序》是东晋文学家王羲之所撰写的一篇名作,被广泛认为是中国书法艺术的巅峰之作。

本文旨在探究《兰亭集序》的艺术风格,以便更好地理解和欣赏这一文化瑰宝。

简介

《兰亭集序》是一篇行书,反映了王羲之在兰亭边的春宴上的情境和心情。

它以优美流畅的字体和精细的构图为特点,展现了中国古代书法的独特魅力。

艺术特征

1. 优雅的线条

《兰亭集序》的线条流畅优美,充满了生机和动感。

通过运用不同粗细的笔触,王羲之成功地表现了自然界万物的变化和流动。

2. 精细的构图

《兰亭集序》的构图非常精细,每个字的位置和大小都经过精

心安排。

这种精细的构图使整篇作品看起来和谐平衡,给人以美的

享受。

3. 内外呼应

《兰亭集序》内外呼应的手法也是其艺术风格的重要特征。

作

品内部的字句相互呼应,形成了整体的和谐。

而作品与自然景物的

呼应则增添了作品的诗意和深度。

艺术意义

《兰亭集序》作为王羲之的代表作之一,不仅在艺术上具有重

要意义,也深刻地影响了后世的书法发展。

它以其独特的艺术风格

和精湛的技巧,成为中国书法艺术的标志之一。

结论

通过对《兰亭集序》的艺术风格的探究,我们能更好地理解和

欣赏这一文化瑰宝。

其优雅的线条、精细的构图和内外呼应的特征,使其成为中国书法艺术的瑰宝。

同时,它在艺术上的重要意义和对

后世的影响也不容忽视。

王羲之最著名的三幅书法简介王羲之(303年-361年),字逸少,晋朝时期的书法家,被公认为中国古代书法艺术的巅峰代表之一。

他的书法作品在艺术上极具创新性和独特风格,被誉为“天人合一”的境界。

在他众多的作品中,以下三幅被广泛认为是他最著名的作品。

一.《兰亭集序》1.背景《兰亭集序》是王羲之最具代表性的作品之一。

这篇书法作品是王羲之应邀为宴会上的盛况写的序文。

当时,王羲之在兰亭的席间饮酒,看着热闹的场面,感觉到人生的短暂和无常,于是写下了这篇名篇。

2.特点•书法风格:王羲之的书法风格以楷书为主,结构严谨,线条流畅,洒脱自然。

•用笔技法:他运用了种种用笔技法,如转折点、顿挫抑扬等,使整篇文章的气韵流畅,富有韵律感。

3.艺术价值•传世之作:《兰亭集序》是王羲之最重要的作品之一,流传至今。

•书法瑰宝:它以其独特的书法风格和出色的艺术成就,在书法界享有崇高的地位,被誉为书法史上的瑰宝。

•影响深远:《兰亭集序》对后来的书法家影响深远,被作为学习和研究的范本。

二.《十七帖》1.背景《十七帖》是王羲之晚年创作的一组作品,被誉为他的绝世之作。

这组作品以流畅自然而脱俗雅致的书法风格,展示了王羲之高超的艺术造诣。

2.特点•书法技法:《十七帖》利用了骨线笔法、结体技法等多种技法,展现了王羲之的独特风格。

•色彩运用:他善于运用淡墨水墨相间的墨色,使作品更具层次感和立体感。

3.艺术价值•完美结合:《十七帖》充分展现了王羲之的书法艺术造诣和个人风格,被誉为他笔下最优秀的作品之一。

•艺术瑰宝:这组作品以其独特的韵律美和内涵,被誉为中国书法艺术的瑰宝之一。

三.《字林碑》1.背景《字林碑》是王羲之创作的一篇碑文,原本是为了纪念他去世的父亲而刻制。

它以其雄浑、豪放的书法风格而闻名。

2.特点•书法风格:《字林碑》以六分半体的篆书为主,力度雄浑,书法笔势豪放。

•墓志铭:作品以墓志铭的形式展现,内容悲痛又深刻,具有强烈的个人情感。

3.艺术价值•艺术成就:《字林碑》以其独特的艺术魅力和情感表达而受到广泛赞誉。

毛笔临摹书法字贴记王羲之兰亭序打印版409022113 兰亭序简介兰亭序,又名《兰亭宴集序》、《兰亭集序》、《临河序》、《禊序》、《禊贴》。

为三大行书书法帖之一,系中华十大传世名帖之一。

东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一人,在山阴(今浙江绍兴)兰亭“修禊”,会上各人做诗,王羲之为他们的诗写的序文手稿。

序中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者好景不长,生死无常的感慨。

法帖相传之本,共二十八行,三百二十四字,章法、结构、笔法都很完美,是他三十三岁时的得意之作。

后人评道“右军字体,古法一变。

其雄秀之气,出于天然,故古今以为师法”。

因此,历代书家都推《兰亭》为“天下第一行书”。

存世唐摹墨迹以“神龙本”为最著,唐太宗时冯承素号金印,故称为《兰亭神龙本》,此本摹写精细,笔法、墨气、行款、神韵,都得以体现,公认为是最好的摹本;石刻首推“定武本”。

经郭沫若考证,以为相传的《兰亭序》后半文字,兴感无端,与王羲之思想无相同之处,书体亦和近年出土的东晋王氏墓志不类,疑为隋唐人所伪托。

但也有不同意其说者。

《兰亭序》表现了王羲之书法艺术的最高境界。

作者的气度、凤神、襟怀、情愫,在这件作品中得到了充分表现。

古人称王羲之的行草如“清风出袖,明月入怀”,堪称绝妙的比喻。

关于《兰亭序》,世间流传着形形色色的趣闻逸事。

据说当时王羲之写完之后,对自己这件作品非常满意,曾重写几篇,都达不到这种境界,他曾感叹说:"此神助耳,何吾能力致。

"因此,他自己也十分珍惜,把它作为传家之宝,一直传到他的第7代孙智永。

智永少年出家,酷爱书法,死前他将《兰亭集序》传给弟子辨才和尚。

辨才和尚对书法也很有研究,他知道《兰亭集序》的价值,将它视为珍宝,藏在他卧室梁上特意凿好的一个洞内。

唐太宗李世民喜爱书法,尤爱王羲之的字。

他听说王羲之的书法珍品《兰亭集序》在辨才和尚那里,便多次派人去索取,可辨才和尚始终推说不知真迹下落。

艺术研究变与不变:王羲之《兰亭集序》赏析胡频(贵州大学哲学与社会发展学院,贵州贵阳550025)摘要:王羲之有众多书法作品,其中《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

《兰亭集序》得此盛传,不仅是因为全篇整体布局流变协调、行笔流美自然,更关键的是文中回应了一个人类永存的主题——生死问题,文章正是通过对生死问题的回答——“死生亦大矣”,使其思想深度得以升华。

其实,在《兰亭集序》中,“变与不变”的思想贯穿全文,体现了超越生死的生命意境之美。

因此,本文从三个方面来解析《兰亭集序》中的变与不变:一是在字形、笔画中所体现出的创造的变与不变;二是从“俯仰”中贯穿的生命行为的变与不变;三是从“乐—痛—悲”的情感中所体现的古今贯通之“感”的变与不变。

关键词:王羲之;《兰亭集序》;俯仰;悲乐;变与不变中图分类号:J292.1 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)03-0130-021 《兰亭集序》创作的变与不变王羲之生活于我国历史上最动乱的时代——魏晋南北朝。

宗白华认为魏晋时期是在“精神史上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于热情的时代”[1]。

“祸兮福之所倚”,正是这样的时代使人的思想得到了极大的解放,魏晋士人追求精神自由,不拘一格,思想多元化,同时,儒释道三家文化碰撞、交流、融合,“玄学”的产生与发展便得益于此。

“玄学”对晋人的影响在书法艺术中得到了极致的表现,“中国书法也是在这个时期从以使用功能为主转向以艺术功能为主”[2]。

宗白华说:“魏晋的玄学使晋人得到空前绝后的精神解放,晋人的书法是这自由的精神人格最具体最适当的艺术表现。

”[1]得益于文化的滋养,魏晋时期产生了大批书法家,他们对中国书法的发展起着重要作用。

对于王羲之的书法成就方面,张怀瓘评价极高,他在《书断》中写道:“尤善书,草、隶、八分、飞白、章、行,备精诸体,自成一家法,千变万化,得之神功,自非造化发灵,岂能登峰造极。

”[3]从这里可以看出王羲之的书法涉及各种书体,并且各有特点,结合实际来看,王羲之最为广泛流传的是行书《兰亭集序》。

名词解释兰亭序兰亭序是中国晋代书圣王羲之的书法作品,被誉为“天下第一行书”。

它是在浙江绍兴兰渚山下以文会友的背景下写成的,具有极高的艺术价值和历史意义。

兰亭序的创作背景十分独特。

当时,王羲之与友人相聚于兰渚山下,他们一边欣赏着周围的美景,一边进行着文学交流。

在这个过程中,王羲之将这些诗赋辑成一集,并作序一篇,记述流觞曲水一事,并抒写由此而引发的内心感慨。

这篇序文就是《兰亭集序》。

兰亭序的书法特点非常鲜明。

王羲之的笔法刚柔相济,线条变化灵活,点画凝练,书体以散求正,具有敬侧、揖让、对比的间架美感。

整篇兰亭序的布局错落有致,自然流畅,给人以美的享受。

王羲之的书法风格被誉为“中和之美”,它符合传统书法的最基本审美观:“文而不华,质而不野,不激不厉,温文尔雅”。

兰亭序的影响也非常深远。

它不仅是中国书法史上的巅峰之作,也是中国文化的重要代表之一。

兰亭序被历代书法家和文人墨客所推崇,被誉为“百代书法楷模”。

它对中国书法的发展产生了深远的影响,并为后世书法家提供了重要的启示和借鉴。

总的来说,兰亭序是一幅充满情感、哲理和艺术性的书法作品。

它不仅是王羲之个人的杰作,也是中国书法艺术和文化的瑰宝。

无论是在书法创作、文学表达还是审美鉴赏等方面,兰亭序都具有极高的价值和意义。

此外,兰亭序还有着丰富的文化内涵和寓意。

它所表达的意境和思想与中国传统文化紧密相连,体现了中国文人崇尚自然、追求自由、注重内在修养的精神追求。

在兰亭序中,王羲之通过笔墨纸砚传达了自己对生命的感悟和对自然的敬畏之情,这种情感深深感染着每一位读者,激发着人们对美好生活的向往和追求。

同时,兰亭序也具有很高的历史价值。

作为晋代书法的代表作品之一,兰亭序反映了当时社会的文化氛围和艺术风貌。

通过对兰亭序的研究和分析,我们可以更加深入地了解晋代时期的文化背景和社会状况,为历史文化研究提供重要的参考和依据。

总之,兰亭序是一幅充满情感、哲理、艺术性和历史价值的书法作品。

《兰亭集序》是中国书法史上的巅峰之作,被誉为“天下第一行书”。

它由东晋书法家王羲之创作,全篇笔走龙蛇,气韵生动,意境深远。

首先,从整体上看,《兰亭集序》的章法布局非常精妙。

全篇共有324个字,笔意流畅,气脉贯通,字与字之间、行与行之间顾盼生姿,错落有致。

特别是其中20个“之”字,各有千秋,无一雷同,或平稳舒放,或藏锋收敛,或端整如楷,或流利似草,变化无常,尽显书家的高超技巧和深厚的文化底蕴。

其次,《兰亭集序》的笔法也十分精湛。

王羲之的书法兼具隶书的浑厚和草书的飞扬,既有圆润婉约之美,又有挺拔刚劲之势。

在《兰亭集序》中,他运用了丰富的笔划和变化多端的墨色,展现出了一种“动如脱兔、静如处子”的美感。

每一个字都仿佛是一个完美的艺术品,让人叹为观止。

此外,《兰亭集序》的意境也非常深远。

作品中所表达的“齐物论”思想,体现了王羲之对自然、社会和人

生的独特思考。

他通过书法艺术将自己的思想情感和人生感悟表达得淋漓尽致,使作品具有了很高的文化价值和艺术价值。

总的来说,《兰亭集序》是一幅不可多得的书法珍品,它不仅展示了王羲之高超的书法技艺,也展现了中国传统文化的深厚底蕴。

它的鉴赏价值不言而喻,是中国书法艺术的瑰宝之一。

书法神品《兰亭集序》赏析(2)书法神品《兰亭集序》赏析生命无常、人生易老本是古往今来一个普遍命题,魏晋诗篇中这一永恒命题的咏叹之所以具有如此感人的审美魅力而千古传诵,也是与这种思绪感情中所包含的具体时代内容不可分的。

在这次天朗气清的兰亭集会中,他由广阔的自然想到了人生,大自然生生不息,而人的寿命却有限,这与苏轼在《赤壁赋》中的“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”表达的情感相似。

作者深知生命的宝贵,在生活中,他通过服食丹药以求长寿,“服足下五色石膏散,身轻行动如分也”。

他并不赞同庄子所认为的“天地与我并生,而万物与我为一”,否定虚无主义的思想,他提出“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,生与死有分别,人不可能长生不老,作者作此文时已有50多岁,在当时可算高龄,他对生死问题有着自己的理解,对死亡有清醒的认识,他的思考闪烁着智慧与哲理的光芒。

具体来说,《兰亭集序》中蕴含的哲思反映了魏晋文人生死观的矛盾性。

王羲之的兰亭诗中有这样两句“群籁虽参差,适我无非新”,宗白华对此的评价是“写出了晋人以新鲜活泼自由自在的心灵领悟这世界,使触着一切呈露新的灵魂、新的生命。

于是‘寓目理自成’,这理不是机械的陈腐的理,乃是活泼泼的宇宙生机中所含至深的理”按照宗白华的说法,王羲之所理解的自然的本质是“理”,这同道家崇尚的“道”应当是不谋而合的,联系到在魏晋文人中盛行的服药求仙的生活方式,我们不难发现包括王羲之在内的魏晋文人应当是深受道家思想影响的。

此外,道家认为死生应当是统一整体,而不是对立面,《庄周梦蝶》通过梦境与现实的交织,提出了“物化”的观点,从某种程度上说,生与死同样是“物化”,并统一于自然之道中,死生对于我们来说也就无所谓悲喜了。

然而,王羲之又发出了“固一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”的悲叹,一方面对客观“理”的深入认识,另一方面则是对生死的强烈感伤,明显的前后矛盾,郭沫若因此贬斥王羲之“无病呻吟的绝顶了”,王羲之被认为是贪生怕死之徒,虽说有些片面,但总的来说我们可以了解到王羲之对生死的理解是远没有老庄澄澈的,其中原因大致如下:王羲之身处封建社会的统治阶级,自然是具备儒家入世情结的,同时社会动荡不安,对生死存亡的重视,人生短暂的感叹成为当时的时代主题,这样来看,求仙访道本是追求精神上归于永恒的自然,如今却渐受世俗影响演化为追求肉体长存的手段,魏晋文人因而兼具儒家入世与道家出世的情结,王羲之在自然中也有着自己对生命及死生问题的思考,文中情与景、情与理交融为一。