复合调味品生产技术

- 格式:ppt

- 大小:9.38 MB

- 文档页数:91

复合调味料加工技术随着人民生活水平的提高,特别是生活方式的改变和生活节奏的加快,便于贮藏、携带、安全卫生、营养而风味多样的复合调味料得到了飞速发展,在调味品中已占有了重要的地位。

复合调味料不仅能满足人们对传统的调味中“酸、甜、苦、辣、咸”等口味的需要,还能满足人们对“鲜”的口感的需求,这是人们生活水平提高后对家庭烹饪的高层次享受,同样也是食品工业迅猛发展的一个重要原因。

据有关资料显示,目前在国外调味品市场中,复合调味料已占市场份额的80%以上,这充分显示了复合调味料的重要地位。

对我国调味品企业而言,复合调味料的市场商机无限,潜力巨大。

复合调味料根据其形态可分为固态(粉状)复合调味料、半固态复合调味料和液体复合调味料,以下分别介绍这3种复合调味料生产的技术要求。

一、粉状复合调味料1、工艺流程原辅料→验收→预处理→混合→过筛或造粒→检验→包装→成品2、操作要点1)预处理所用原料有各种蛋白质增强剂、鲜味增强剂、香辛料、粉末状香精、糖和盐等,原料均应符合国家标准。

同时使用前需要进行必要的清洗、干燥、粉碎、过筛、酶解、过滤和浓缩等预处理。

2)混合混合分为精料混合和大料混合两种。

先将肉类提取物、鲜味增强剂、水解蛋白粉、酵母抽提物、香辛料和粉未香精等精料混合好,应在10 min内完成。

再将食盐、糖和味精等大料混合3~5 min,边搅拌边加入溶好的油脂,加入已混合好的精料和抗结剂,混合5—6 min即可。

3)过筛或造粒如生产粉状复合调味料,过筛即可得到成品;若生产颗粒复合调味料,混合完后再边搅拌边加入浓缩处理好的抽提物或少量水,混合均匀后造粒,再经干燥至水分<6%,然后过筛冷却即可。

4)包装每批产品在包装前必须进行检验,检验合格后产品才能进行包装。

根据包装的要求进行规格分装,包装材料必须具有良好的防潮、隔氧和阻光性能。

3、控制要点1)环境湿度的控制粉状复合调味料的水分含量要控制在5%左右,因其具有极强的吸湿能力,所以生产环境的相对湿度必须控制在70%以下。

半固态复合调味料1范围本标准规定了半固态复合调味料的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于以番茄酱、黄豆酱为主要原料,辅以白砂糖、谷氨酸钠、食用盐、香辛料,添加食品添加剂(焦糖色、日落黄、羧甲基纤维素钠、黄原胶、柠檬酸、苯甲酸钠),经调配、均质、灭菌、灌装制成半固态复合调味料。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191包装储运图示标志GB/T317白砂糖GB1886.41食品安全国家标准食品添加剂黄原胶GB1886.64食品安全国家标准食品添加剂焦糖色GB1886.184食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠GB1886.232食品安全国家标准食品添加剂羧甲基纤维素钠GB1886.235食品安全国家标准食品添加剂柠檬酸GB2718食品安全国家标准酿造酱GB2760食品安全国家标准食品添加剂使用标准GB2762食品安全国家标准食品中污染物限量GB4789.1食品安全国家标准食品微生物学检验总则GB4789.4食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验GB4789.10食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验GB4806.6食品安全国家标准食品接触用塑料树脂GB4806.7食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品GB5009.3食品安全国家标准食品中水分的测定GB5009.11食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定GB5009.12食品安全国家标准食品中铅的测定GB5009.28食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定GB5009.35食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定GB5009.44食品安全国家标准食品中氯化物含量的测定GB/T5461食用盐GB6227.1食品安全国家标准食品添加剂日落黄GB7718食品安全国家标准预包装食品标签通则GB/T8967谷氨酸钠(味精)GB/T10786罐头食品的检验方法GB14881食品安全国家标准食品生产通用卫生规范GB/T15691香辛调味品通用技术条件GB28050食品安全国家标准预包装食品营养标签通则GB/T 28118食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋GB 29921食品安全国家标准食品中致病菌限量GB 31644食品安全国家标准复合调味料NY/T 956番茄酱JJF 1070定量包装商品净含量计量检验规则原国家质量监督检验检疫总局令第75号《定量包装商品计量监督管理办法》原国家质量监督检验检疫总局令第123号《食品标识管理规定》3技术要求3.1原料和辅料要求3.1.1原料:3.1.1.1番茄酱:应符合NY/T 956的规定。

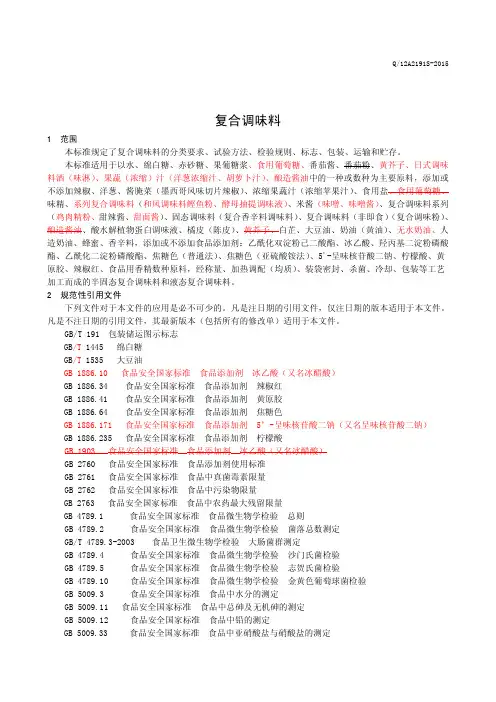

复合调味料1范围本标准规定了复合调味料的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于以香辛料(花椒粉、姜粉、八角粉、小茴香粉、辣椒粉)为原料,辅以食用盐、味精、玉米淀粉、白砂糖,经精选,研磨、过筛、包装等工序制成的复合调味料。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志GB 2720 食品安全国家标准味精GB 2721 食品安全国家标准食用盐GB 2760 食品安全国家标准食品添加剂使用标准GB 2762 食品安全国家标准食品中污染物限量GB 4789.1 食品安全国家标准食品微生物学检验总则GB 4789.3 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数GB 4789.4 食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验GB 4789.10 食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验GB 4789.15 食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数GB 4806.7 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品GB 5009.3 食品安全国家标准食品中水分的测定GB 5009.11 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定GB 5009.12 食品安全国家标准食品中铅的测定GB 5009.44 食品安全国家标准食品中氯化物的测定GB/T 7652 八角GB 7718 食品安全国家标准预包装食品标签通则GB/T 8885 食用玉米淀粉GB 13104 食品安全国家标准食糖GB 14881 食品安全国家标准食品生产通用卫生规范GB/T 15691 香辛料调味品通用技术条件GB/T 30382 辣椒(整的或粉状)GB/T 30383 生姜GB/T 30391 花椒JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则国家质量监督检验检疫总局令第75号《定量包装商品计量监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令第123号《食品标识管理规定》3 产品分类按产品配方不同分为凉拌王、炒菜王、麻辣鲜、半斤香。

复合调味料生产技术一、概述复合调味料是由多种单一调味料经过科学配比而成的一种新型调味品。

它不仅具有单一调味料的特点,而且还能够使菜肴口感更加鲜美、营养更加丰富。

本文将介绍复合调味料生产技术。

二、原材料1. 食盐:用于增加风味和保护食品。

2. 砂糖:用于增加甜度和改善口感。

3. 味精:用于增强鲜味和提高食品的口感。

4. 鸡精:用于增强鸡汤的鲜味和提高食品的口感。

5. 香辛料:如花椒、八角等,用于增加香气和口感。

三、生产工艺1. 原材料准备:将所有原材料按照配方比例准备好,并进行筛选去杂。

2. 混合制备:将所有原材料按照配方比例进行混合,可以使用机器或手工进行搅拌混合。

3. 烘干处理:将混合后的复合调味料放入烘箱中进行烘干处理,使其含水量达到要求。

4. 包装:将烘干后的复合调味料进行包装,可以使用塑料袋、铝箔袋等不透气材料进行包装,以保证其品质和保存期限。

四、生产设备1. 混合机:用于混合原材料。

2. 烘箱:用于烘干复合调味料。

3. 称重机:用于准确称量原材料和成品。

4. 包装机:用于将复合调味料进行包装。

五、质量控制1. 原材料检验:对所有原材料进行检验,确保其符合国家标准和企业要求。

2. 生产过程控制:严格控制生产过程中的温度、湿度等参数,确保产品符合标准。

3. 成品检验:对成品进行外观、口感、营养成分等多方面的检验,确保产品质量稳定。

六、市场前景随着人们生活水平的提高和饮食文化的发展,复合调味料已经成为人们餐桌上不可或缺的一部分。

目前市场上已经有很多知名品牌推出了各种口味的复合调味料,并且市场需求不断增加。

因此,复合调味料的生产具有广阔的市场前景。

七、总结复合调味料是一种新型的调味品,它不仅能够提高菜肴的口感和营养价值,而且市场前景广阔。

在生产过程中,需要进行原材料检验、生产过程控制和成品检验等多方面的质量控制,以确保产品质量稳定。

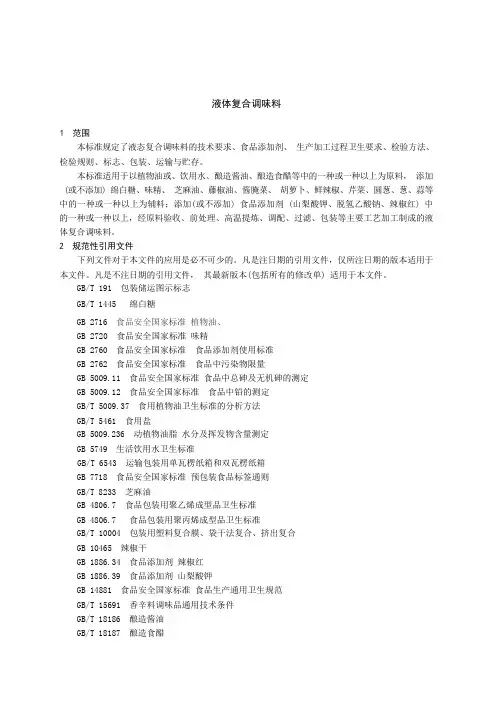

液体复合调味料1 范围本标准规定了液态复合调味料的技术要求、食品添加剂、生产加工过程卫生要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于以植物油或、饮用水、酿造酱油、酿造食醋等中的一种或一种以上为原料,添加 (或不添加) 绵白糖、味精、芝麻油、藤椒油、酱腌菜、胡萝卜、鲜辣椒、芹菜、圆葱、葱、蒜等中的一种或一种以上为辅料;添加(或不添加) 食品添加剂 (山梨酸钾、脱氢乙酸钠、辣椒红) 中的一种或一种以上,经原料验收、前处理、高温提炼、调配、过滤、包装等主要工艺加工制成的液体复合调味料。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志GB/T 1445 绵白糖GB 2716 食品安全国家标准植物油、GB 2720 食品安全国家标准味精GB 2760 食品安全国家标准食品添加剂使用标准GB 2762 食品安全国家标准食品中污染物限量GB 5009.11 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定GB 5009.12 食品安全国家标准食品中铅的测定GB/T 5009.37 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T 5461 食用盐GB 5009.236 动植物油脂水分及挥发物含量测定GB 5749 生活饮用水卫生标准GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB 7718 食品安全国家标准预包装食品标签通则GB/T 8233 芝麻油GB 4806.7 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准GB 4806.7 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准GB/T 10004 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合GB 10465 辣椒干GB 1886.34 食品添加剂辣椒红GB 1886.39 食品添加剂山梨酸钾GB 14881 食品安全国家标准食品生产通用卫生规范GB/T 15691 香辛料调味品通用技术条件GB/T 18186 酿造酱油GB/T 18187 酿造食醋GB 19298 食品安全国家标准包装饮用水GB/T 20560 地理标志产品郫县豆瓣GB 25547 食品安全国家标准食品添加剂脱氢乙酸钠GB/T 25733 藕粉GB 28050 食品安全国家标准预包装食品营养标签通则GB/T 28118 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋GB/T 30382 辣椒(整的或粉状)JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则NY/T 493 胡萝卜NY/T 580 芹菜NY/T 1070 辣椒酱NY/T 1071 洋葱NY/T 1193 姜SB/T 10371 鸡精调味料SB/T 10415 鸡粉调味料SB/T 10439 酱腌菜SB/T 10485 海鲜粉调味料SC/T 3204 虾米国家质量监督检验检疫总局[2005]第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》3 技术要求3.1 原辅料3.1.1 植物油应符合GB 2716的规定。

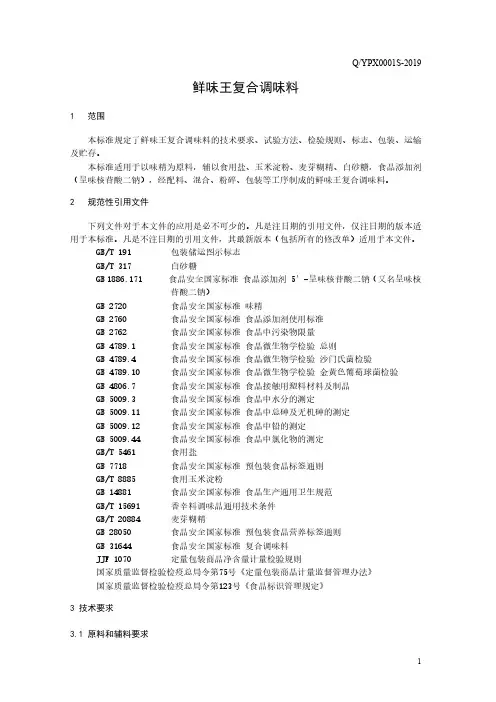

鲜味王复合调味料1范围本标准规定了鲜味王复合调味料的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于以味精为原料,辅以食用盐、玉米淀粉、麦芽糊精、白砂糖,食品添加剂(呈味核苷酸二钠),经配料、混合、粉碎、包装等工序制成的鲜味王复合调味料。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志GB/T 317 白砂糖GB 1886.171 食品安全国家标准食品添加剂 5′-呈味核苷酸二钠(又名呈味核苷酸二钠)GB 2720 食品安全国家标准味精GB 2760 食品安全国家标准食品添加剂使用标准GB 2762 食品安全国家标准食品中污染物限量GB 4789.1 食品安全国家标准食品微生物学检验总则GB 4789.4 食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验GB 4789.10 食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验GB 4806.7 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品GB 5009.3 食品安全国家标准食品中水分的测定GB 5009.11 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定GB 5009.12 食品安全国家标准食品中铅的测定GB 5009.44 食品安全国家标准食品中氯化物的测定GB/T 5461 食用盐GB 7718 食品安全国家标准预包装食品标签通则GB/T 8885 食用玉米淀粉GB 14881 食品安全国家标准食品生产通用卫生规范GB/T 15691 香辛料调味品通用技术条件GB/T 20884 麦芽糊精GB 28050 食品安全国家标准预包装食品营养标签通则GB 31644 食品安全国家标准复合调味料JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则国家质量监督检验检疫总局令第75号《定量包装商品计量监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令第123号《食品标识管理规定》3 技术要求3.1 原料和辅料要求3.1.1 原料味精:应符合GB 2720的规定。

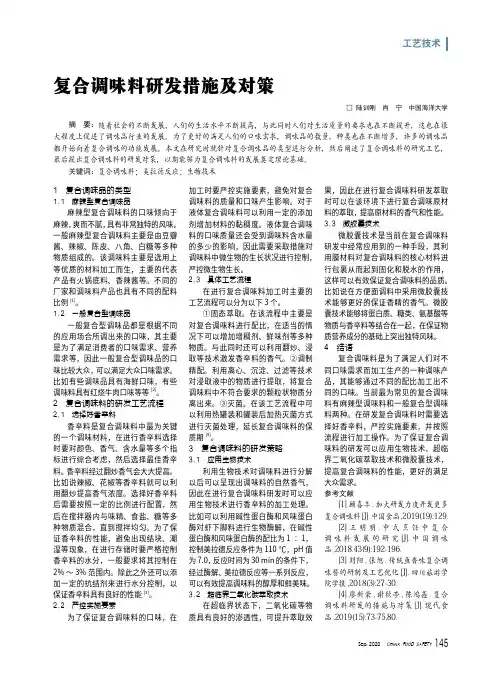

工艺技术1 复合调味品的类型1.1 麻辣型复合调味品麻辣型复合调味料的口味倾向于麻辣,爽而不腻,具有非常独特的风味。

一般麻辣型复合调味料主要是由豆瓣酱、辣椒、陈皮、八角、白糖等多种物质组成的。

该调味料主要是选用上等优质的材料加工而生,主要的代表产品有火锅底料、香辣酱等。

不同的厂家和调味料产品也具有不同的配料比例[1]。

1.2 一般复合型调味品一般复合型调味品都是根据不同的应用场合所调出来的口味,其主要是为了满足消费者的口味需求、营养需求等,因此一般复合型调味品的口味比较大众,可以满足大众口味需求。

比如有些调味品具有海鲜口味,有些调味料具有红烧牛肉口味等等[2]。

2 复合调味料的研发工艺流程2.1 选择好香辛料香辛料是复合调味料中最为关键的一个调味材料,在进行香辛料选择时要对颜色、香气、含水量等多个指标进行综合考虑,然后选择最佳香辛料。

香辛料经过翻炒香气会大大提高。

比如说辣椒、花椒等香辛料就可以利用翻炒提高香气浓度。

选择好香辛料后需要按照一定的比例进行配置,然后在搅拌器内与味精、食盐、糖等多种物质混合,直到搅拌均匀。

为了保证香辛料的性能,避免出现结块、潮湿等现象,在进行存储时要严格控制香辛料的水分,一般要求将其控制在2%~3%范围内。

除此之外还可以添加一定的抗结剂来进行水分控制,以保证香辛料具有良好的性能[3]。

2.2 严控实施要素为了保证复合调味料的口味,在加工时要严控实施要素,避免对复合调味料的质量和口味产生影响。

对于液体复合调味料可以利用一定的添加剂增加材料的黏稠度。

液体复合调味料的口味质量还会受到调味料含水量的多少的影响,因此需要采取措施对调味料中微生物的生长状况进行控制,严控微生物生长。

2.3 具体工艺流程在进行复合调味料加工时主要的工艺流程可以分为以下3个。

①固态萃取。

在该流程中主要是对复合调味料进行配比,在适当的情况下可以增加增稠剂、鲜味剂等多种物质。

与此同时还可以利用翻炒、浸取等技术激发香辛料的香气。

复合调味料标准复合调味料是现代烹饪中不可或缺的重要调味品,它可以为菜肴增添丰富的口感和层次感,提升菜肴的美味度。

因此,制定复合调味料的标准显得尤为重要。

本文将从原料选择、配比标准、生产工艺以及质量控制等方面,对复合调味料的标准进行探讨。

首先,原料选择是制定复合调味料标准的重要环节。

优质的原料是保证复合调味料品质的基础。

在原料选择上,应当注重原料的新鲜度、纯度和稳定性。

例如,酱油的原料大豆应当选择优质大豆,而醋的原料水应当选择纯净水。

此外,还应当注意原料的卫生安全和无公害性,避免使用含有农药残留或重金属超标的原料。

其次,配比标准是制定复合调味料标准的关键环节。

不同的菜肴需要不同的口味,因此,复合调味料的配比应当根据不同菜肴的需要进行调整。

例如,酱油和醋的配比可以根据菜肴的酸甜程度进行调整,盐和味精的比例可以根据菜肴的咸鲜程度进行调整。

在配比标准上,应当注重口味的平衡和协调,避免出现单一口味过重或口味不足的情况。

再次,生产工艺是制定复合调味料标准的重要环节。

良好的生产工艺可以保证复合调味料的品质稳定和口感丰富。

在生产工艺上,应当注重原料的提取、混合、发酵和熟化等环节,确保每一个环节都符合标准要求,避免出现质量问题。

此外,还应当注重生产设备的清洁和消毒,避免污染原料和成品。

最后,质量控制是制定复合调味料标准的关键环节。

严格的质量控制可以保证复合调味料的品质稳定和安全可靠。

在质量控制上,应当注重原料的检测和筛选,确保原料符合标准要求,避免使用劣质原料。

同时,还应当注重成品的检测和抽样,确保成品符合卫生安全和口感要求,避免出现质量问题。

综上所述,制定复合调味料的标准是现代烹饪的重要环节,它关乎菜肴的口感和品质。

因此,在制定复合调味料标准时,应当注重原料选择、配比标准、生产工艺以及质量控制等方面,确保复合调味料的品质稳定和口感丰富。

希望本文的探讨能够对复合调味料的标准制定有所帮助,为烹饪行业的发展贡献一份力量。

固态复合调味料工艺固态复合调味料是指将不同的调味品按照一定的比例混合,形成一种均匀的固态产品。

这种调味料可以在烹饪食品的过程中添加,能够增加食物的口感和风味,使得食物更加美味。

文章将从以下几个方面详细介绍固态复合调味料的工艺,包括选择原料、调配比例、制作过程等内容,以期帮助读者更好地理解和掌握这一工艺。

一、选择原料:1. 首先,选择优质的原材料非常重要。

对于辣味类的固态复合调味料,可以选择优质的辣椒作为主要原料,如红辣椒、八角辣椒等。

对于咸味类的固态复合调味料,可以选择优质的盐类作为主要原料,如海盐、岩盐等。

2. 其次,还可以根据个人口味和需求选择不同种类的辅料,如花椒、姜粉、蒜粉等,以增加调味料的特殊风味。

二、调配比例:1. 在选择原料后,接下来需要确定各种原料的比例。

一般来说,不同的口味需要不同的比例配比,以达到最佳的口感和风味。

2. 对于辣味类的固态复合调味料,可以按照辣椒粉与辅料的比例来调配,一般可尝试辣椒粉与辅料的比例为5:1。

3. 对于咸味类的固态复合调味料,可以按照盐与辅料的比例来调配,一般可尝试盐与辅料的比例为10:1。

三、制作过程:1. 将选好的辣椒或盐等原料放入研磨机中进行研磨,直至达到所需的细腻度。

2. 将研磨好的原料与辅料进行彻底混合,确保各种原料均匀分布。

3. 在混合的过程中,可以根据个人口味适量增加辅料,以增加调味料的特色和口感。

4. 将混合好的固态复合调味料放入密封容器中储存,以防潮湿和变质。

四、举例说明:1. 比如制作辣味的固态复合调味料,可以选择将红辣椒、花椒和盐进行混合,比例为5份红辣椒粉、1份花椒粉、10份盐。

2. 又如制作咸味的固态复合调味料,可以选择将盐、姜粉和蒜粉进行混合,比例为10份盐、1份姜粉、1份蒜粉。

固态复合调味料工艺是一种将不同的调味品按照一定的比例混合的制作方法。

通过选择优质的原料和合理的配比,制作出的固态复合调味料可以为食物增添丰富的口感和风味。

创新复合调味料的研发策略和方法论随着人们对于食物口味的要求不断提高,调味料作为烹饪中不可或缺的一环,也需要不断创新与发展。

复合调味料作为一种将多种调味品以科学配比混合而成的调料,既能够增添食物的美味,同时也提高了烹饪的便利性和效率。

本文将探讨创新复合调味料的研发策略和方法论,以助于满足人们对于口味多样化的需求。

一、市场调研和需求分析在进行复合调味料的研发之前,我们应该首先进行市场调研和需求分析。

通过调研市场上已有的复合调味料产品,了解消费者的喜好和需求。

此外,还可以通过消费者调查问卷等方式,了解消费者对于不同口味和功能的需求。

这样有助于我们确定研发的方向和目标。

二、提取天然成分和精确配比在研发复合调味料时,我们应该尽量选择天然的食材作为调味料的基础成分。

通过提取食材中的精华,保持食物原本的口味,同时又达到调味的目的。

此外,还需要进行精确的配比,确保各种调味品相互协调,形成最佳的口味。

三、创新口味和风味结合复合调味料的研发要注重创新,提供多样化的口味选择。

可以尝试将不同国家和地区的风味进行融合,创造出独特的味道。

例如将东方和西方的调味方式结合,使得复合调味料既有亚洲风味的麻辣味道,又有西方风味的香草芳香。

这样能够吸引更多消费者,满足他们对于口味多样性的需求。

四、注重健康和营养价值在研发复合调味料时,我们应该注重其健康和营养价值。

选择低盐、低糖、低脂的食材作为基础成分,减少对于人体健康的负面影响。

此外,还可以添加一些功能性的成分,如富含维生素的食材或抗氧化物质,以增加调味料的营养价值。

五、加强技术研发和创新复合调味料的研发需要依靠先进的技术和创新。

我们可以引入先进的生物技术、食品工程技术等,在调味料的生产和提取过程中寻求突破和创新。

例如,利用生物发酵技术提取食材中的美味成分,或者利用微胶囊技术将不同调味品进行包覆,达到延缓释放的效果,增加调味料的持久度。

六、推行持续改进和质量管控在研发复合调味料后,我们应该进行持续改进和质量管控。

中国复合调味品现状分析一、复合调味品产业概述1、分类状况从品类上看,复合调味品主要包括基础复合调味品和全复合调味品两大类。

其中基础复合调味品主要包括蚝油、鸡精和调味酱等,多用于餐饮渠道中的中西式正餐,能够帮助厨师增加烹饪便捷度,不会削弱厨师的价值。

全复合调味品则主要用于家庭和小型餐饮场景,火锅底料和中式复合调味料是其中增长最快的两个赛道。

2、生产流程单一调味品(酱油、醋、味精)的发酵、酿造等生产过程中工艺、气候、原料等因素对产品风味影响较大,因此主要尊崇传统方法生产,优化改良成本较高。

而复合调味品生产商主要通过混合+炒制对原料进行加工,技术壁垒相对较低,产品差异仅在配方比例、炒制时间和温控差异,可以通过不断试验对口味进行迭代更新。

3、终端需求调味品的销售终端是餐饮业、家庭厨房和食品加工三个方面。

随着餐饮业的快速发展和新型餐饮业态的诞生,调味品在餐饮业中销售的比例越来越高,超过了整个调味品产业的50%,包括品牌调味品和餐饮定制调味品两种类型的产品,后者成为了餐饮业需求最为旺盛的产品之一。

二、复合调味料现状分析1、市场规模就市场规模而言,2020年我国复合调味品的市场规模为1500亿元左右,同比2019年增长16.42%,从2014年的654亿元人民币到2020年,年复合增长率约为14.84%。

主要原因是复合调味品具备方便使用的特点,复合化可以让年轻家庭消费者方便快捷的烹饪食物,解决其不会做、没时间做的消费痛点;同时随着下游餐饮行业和食品加工需求日益增大,规范化和连锁化经营带来了对标准化复合调味料需求的快速增长。

2、产量就复合调味料产量而言,受下游需求持续增长推动,我国复合调味料产量快速增长。

根据数据,2019年我国复合调味料产量为71.1万吨,同比2018年增长27.1%,随着行业整体持续量价齐升,预计产量仍将持续增长。

3、市场结构细分品类来看,复合调味品等新兴调味品方兴未艾,后续将迎来黄金期,增长潜力及空间均较大。

液态复合调味料1 范围本标准规定了液态复合调味料的技术要求、食品添加剂、生产加工过程、卫生要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存要求。

本标准适用于以水、蚝油、酿造酱油、酿造食醋中的一种或多种混合为主要原料,根据产品不同添加或不添加香辛料(粉)、味精、食盐、鸡汁调味料、鸡精调味料、鸡粉调味料、菇精调味料、植物油、动物油(牛油、猪油、鸡油等)、起酥油、食用淀粉、鲍鱼汁、料酒、白酒、米酒、鲜(冻)畜肉、鲍鱼、干贝、虾、蚝、虾粉、虾酱、蚝汁、豆腐乳、藻类及其制品、腌制菜、郫县豆瓣酱、花生酱、芝麻酱、酿造酱(甜面酱、黄豆酱)、豆瓣酱、豆豉、番茄酱、海鲜酱、复合调味酱(排骨酱、柱候酱、蒜蓉辣酱、鲜辣酱、香辣酱、叉烧酱)、食糖(白砂糖、冰糖、绵白糖、红糖等)、蜂蜜、虾油、花椒油、藤椒油、鸡鲜粉、鲜香粉、沙茶酱、干酱、猪肉粉、姜汁、淡奶油、果蔬汁、鲜味汁、卤水汁、鲜辣汁、煲仔酱、咖喱粉、牛肉粉、排骨粉、咖喱膏、麦芽糊精、小麦粉、酵母抽提物、猪骨浓香风味高汤、牛骨浓香风味高汤、鸡骨浓香风味高汤、鸡骨肉汁、食用新鲜蔬菜(辣椒、洋葱、韭菜花、芹菜、菠菜、香菜、葱、姜、蒜等)、新鲜水果、食用菌及其制品、坚果制品、豆类及豆制品、干制蔬菜、大豆分离蛋白、食用糖浆中一种或几种,添加或不添加食品添加剂羟丙基二淀粉磷酸酯、呈味核苷酸二钠、乙基麦芽酚、麦芽酚、山梨酸钾、苯甲酸钠、双乙酸钠、脱氢乙酸钠、乳酸链球菌素、大豆磷脂、黄原胶、卡拉胶、柠檬酸、柠檬酸钠、冰醋酸、琥珀酸二钠、氨基乙酸、红曲红、红曲米、辣椒红、辣椒油树脂、β-胡萝卜素、焦糖色、三聚磷酸钠、焦磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸二氢二钠、二氧化硅、单硬脂酸甘油酯、甜菊糖苷、葡萄糖酸-δ-内酯、D-异抗坏血酸钠、单、双甘油脂肪酸酯、淀粉酶、木聚糖酶、三氯蔗糖、柠檬黄、日落黄、纽甜、复配食品添加剂、食用香精中一种或几种,经原料预处理、配料、熬制、冷却或不冷却、灌装等主要工艺加工制成的液态复合调味料。

新型复合调味品生产工艺与配方新型复合调味品生产工艺与配方一、原料筛选与洗涤1.1 原料筛选按照工艺要求,对各类原料进行严格筛选,确保原料的品质和营养成分。

筛选过程中,应去除杂质、虫蛀、霉变等不合格原料,确保生产出的复合调味品质量。

1.2 原料洗涤洗涤过程中,应使用流动水或高压水枪彻底清洗原料表面,去除泥沙、农药残留等杂质,保证原料的清洁卫生。

同时,洗涤过程中还需注意保护原料的营养成分。

二、原料粉碎与混合2.1 原料粉碎对部分需要粉碎的原料进行粉碎处理,以便后续工艺的顺利进行。

粉碎过程中,应根据不同原料的物理性质和营养成分,选择合适的粉碎设备和方法,确保粉碎效果和营养成分的保留。

2.2 原料混合将经过粉碎处理的原料进行混合,以便在调味料配方设计阶段更好地发挥各种原料的风味和营养价值。

混合过程中,应使用先进的混合设备,确保原料混合均匀,提高产品的品质。

三、调味料配方设计3.1 风味分析根据市场需求和消费者口味偏好,对各种原料的风味进行分析和评估,为调味料配方设计提供依据。

风味分析过程中,应对原料的风味成分、口感特点、香气等进行详细研究,确定各种原料的用量和搭配。

3.2 配方设计根据风味分析结果,设计出符合市场需求的复合调味料配方。

在设计过程中,应考虑各种原料的化学成分、风味特点、营养价值等因素,确保配方的科学性和实用性。

同时,还需对配方的成本进行控制,提高产品的市场竞争力。

四、配料混合与加热4.1 配料混合将按照配方设计好的各种原料进行混合,充分搅拌均匀,以便在后续加热过程中更好地发挥各种原料的风味和营养价值。

配料混合过程中,应使用先进的混合设备,确保原料混合均匀,提高产品的品质。

同时,还需对混合过程中的温度、湿度等参数进行控制,以保护原料的营养成分。

4.2 加热处理将混合好的原料进行加热处理,通过加热使各种原料的味道和香气更好地融合在一起,形成独特的复合调味品风味。

加热过程中,应对温度和时间进行严格控制,避免因加热过度导致原料营养成分的损失或风味的改变。

什么是复合调味料

复合调味料:用两种或两种以上的调味品配制,经特殊加工而制成的一种调味料。

复合调味料是以原料、添加(或不添加)油脂、天然香辛料及动植物等成分,采用物理的或者生物的技术措施进行加工处理及包装,最终制成可供安全食用的一类定型调味料产品。

其原料主要有咸味料(食盐等)、鲜味料(味精、I+G核苷酸、酵母提取物、HVP等)、辛辣性香辛料(胡椒、辣椒、蒜粉、洋葱粉等)、芳香性香辛料(丁香、肉桂、肉蔻、茴香等)、香精料(牛肉精、鸡肉精、番茄香精、葱油精等)、着色料(焦糖色素、辣椒红、酱油粉等)、油脂(动物油、植物油、调料油等)、鲜物料(牛肉、鸡肉、葱、姜、蒜等)、脱水物料(牛肉丁、虾肉、鸡肉丁、葱、胡萝卜、青豆、白菜、香菇等)、其他填充料(糊精、苏打等)。

随着人民生活水平的提高和食品工业的迅速发展,调味品的生产和市场出现了空前的繁荣和兴旺,其是,并逐步向营养、卫生、方便和适口的方向发展。

在技术上将大量采用生物技术,如细胞融和、国产化酶等的应用,将使产品在基础上进一步完善和提高。

各种利用萃取、蒸馏、浓缩和超临界萃取等技术从植物和动物中提取天然调味料的技术也将得到广泛应用。