第二学习主题 社会主义道路的探索

- 格式:doc

- 大小:45.50 KB

- 文档页数:4

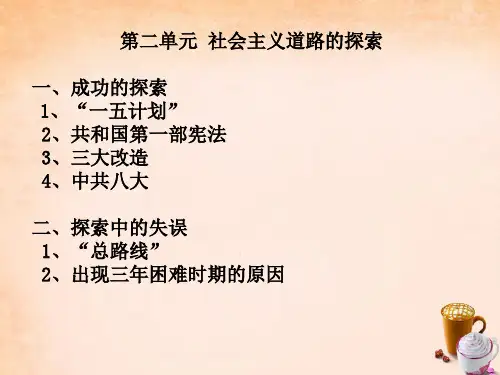

第二学习主题社会主义道路的探索第一个五年计划的超额完成,使我国开始改变了工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进;全国人民代表大会的召开和中华人民共和国第一部宪法的颁布,标志我国社会主义民主政治体制的基本形成。

三大改造的基本完成,使我国实现了从新民主主义到社会主义的转变,确立了社会主义制度。

在过渡时期中,我党创造性地开辟了一条适合中国特点的社会主义改造的道路。

探索中国式的社会主义建设道路,是一个长期、曲折的过程,尽管在探索中出现了严重失误,但是,由于党和人民的艰苦努力,我国的社会主义建设仍然取得了巨大成就。

这些成就,成为后来进行现代化建设的坚实基础。

在建设中涌现出来的先进人物,是中华民族的脊梁,是我们学习的楷模。

第3课社会主义制度的建立教学目标教学重点“一五”计划的主要任务和1954年宪法的颁布教学难点 1954年宪法的性质教法、学法:应用多媒体课件,运用启发式和问题目标教学法。

教学手段:多媒体课件课时:1课时课型:新授课教具:地图册、第一个五年计划相关多媒体、图片教学过程导入新课组织学生回顾前一单元学过的线索,按表格内容“对号入座”:教师讲授:毛泽东和周恩来从西柏坡前往北京“赶考”,已经向全国人民交了一份满意的答卷。

但是,由于国民党的黑暗统治,旧中国的国民经济处于崩溃边缘。

中国共产党接过来的是一副烂摊子,经济底子太薄了。

虽然经过三年努力,我们的国民经济已经超过历史最高水平,但跟其他国家相比,还有很大差距。

这差距有多大?如何赶上去?第一个五年1953年,我国通过了过渡时期总路线,内容是:在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

“一五”计划从1953年到1957年,注意:对农业、手工业、资本主义工商业进行改造,又称三大改造从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成,是一个过渡时期。

我国对资本主义工商业的社会主义改造是通过多种形式的国家资本主义,采取赎买的方式进行;1956年出现了全行业公私合营的高潮。

第4课“大跃进”和人民公社化运动

【内容标准】

(1)了解"大跃进"和人民公社化运动是探索社会主义建设道路过程中的严重失误。

【基础知识】

一、“大跃进”运动

1、总路线的提出

年,中共提出了“”的总路线。

2、“大跃进”运动

由于在执行总路线的过程中,忽视了,片面强调、,导致全国出现“大跃进”运动。

“大跃进”运动的主要表现:农业大跃进中的和工业大跃进中的。

消极影响:

“大跃进”运动打乱了,大批农村劳动力,造成一些地区,生产衰退;片面强调发展,使减产,市场供应十分困难,人民生活受到极大影响。

二、人民公社化运动

1、1958年8月,中共中央作出《》。

2、消极影响

人民公社制度大大超过了,超越了,违背了,挫伤了,极大地妨碍了。

社会主义道路的探索一.主题特征本单元主要反映新中国创造性地实现了由新民主主义到社会主义的转变,实现了中国社会在20世纪的第二次历史性巨变。

我国颁布第一部社会主义性质的宪法,开始进行社会主义工业化建设,实现对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造等史实,说明新中国初步建立了社会主义基本制度。

我国在开始全面建设社会主义的进程中,既有成功的探索,也有重大的失误和挫折,新中国的社会主义事业在探索中曲折前进。

复习本单元时注意以下而二条历史线索。

1、社会主义建设的失误。

由于对社会主义建设的认识不足,自1958年开始,我国在社会主义建设道路探索过程中出现了“大跃进”和人民公社化运动的严重失误。

十年“文化大革命”从反面为我国探索社会主义建设道路提供了借鉴和教训。

2、社会主义建设中的模范。

在艰难曲折的探索历程中,涌现出王进喜、邓稼先、焦裕禄等一大批先进人物,他们表现出来的自力更生、艰苦奋斗、奋发图强的精神,成为中华民族前进和发展历程中的宝贵财富。

复习本单元应注意以下内容:1、三项探索失误:“大跃进”、人民公社化运动、“文化大革命”。

2、三位创业模范:“铁人”王进喜、“两弹元勋”邓稼先、“党的好干部”焦裕禄。

二.体系梳理社会主义道路的探索建设社会主义道路的探索(1956—1976)1、全面建设社会主义时期(1956—1966)良好开端:中共八大(1956)背景:国内○1、三大改造基本完成,社会主义制度基本建成。

○2、一五计划正在进行,全国人民正热情洋溢地投身于有计划的经济建设主要任务:集中主要力量发展社会生产力,实现国家工业化,逐步满足人民日益增长的物质文化需要。

作用:中共八大正确分析了当时主要矛盾(先进的社会制度同落后的社会生产力之间的矛盾,不存在阶级矛盾。

)为我国全面进行社会主义建设和党的建设指明了方向,是探索建设社会主义道路的良好开端。

落实情况:中共八大的奋斗目标未能真正实行,但历史的发展证明了他的正确性,1978年十一届三中全会就是对它的继承和发展。

教学设计课题:第二单元社会主义道路的探索教学目标1.通过读课文使学生熟悉课本。

2.通过课标导读使学生明确复习重点3.中考零距离使学生直接感受中考教学过程一、生齐读课文,导入新课二、课标导读:1.翻开《三年中考三年模拟》P50,指定生甲读“考点直击”)社会主义道路的探索(1)了解第一个五年计划的基本任务。

(2)知道1954年颁布了第一部《中华人民共和国宪法》。

(3)知道对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造基本完成是社会主义制度在我国建立的标志。

(4)了解“大跃进”和人民公社化运动是探索社会主义建设道路过程中的严重失误。

(5)讲述王进喜、邓稼先、焦裕禄等先进人物艰苦创业和全心全意为人民服务的事迹。

(6)简述“文化大革命”中民主法制和国民经济遭受严重破坏的主要史实,认识“文化大革命”给国家和人民带来了严重灾难。

2.知识串讲(教师)第4课工业化起步1、背景:新中国成立后,经过三年的经济恢复,国民经济得到根本好转,工业生产已经超过历史最好水平。

但我国的工业发展水平仍然远远落后于发达国家,甚至不如印度。

2、第一个五年计划(1953年~1957年)的基本任务:主要是集中发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才。

3、成就:基础工业与新工业部门的建立;交通运输业的成就;原有工业基地的加强和新基地的建立。

重工业成就:①1953年底,鞍山钢铁公司大型轧钢厂等三大工程建成投产;②1956年,长春一汽生产出第一辆汽车;③中国第一个飞机制造厂试制成功第一架喷气式飞机;④沈阳第一机床厂建成投产。

交通成就:1957年,武汉长江大桥建成;川藏、青藏、新藏公路建成。

3、意义:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

4、第一部宪法的颁布:1954年9月第一届全国人民代表大会在北京召开。

制定了《中华人民共和国宪法》,宪法规定我国坚持人民民主专政,坚持社会主义道路,一切权力属于人民。

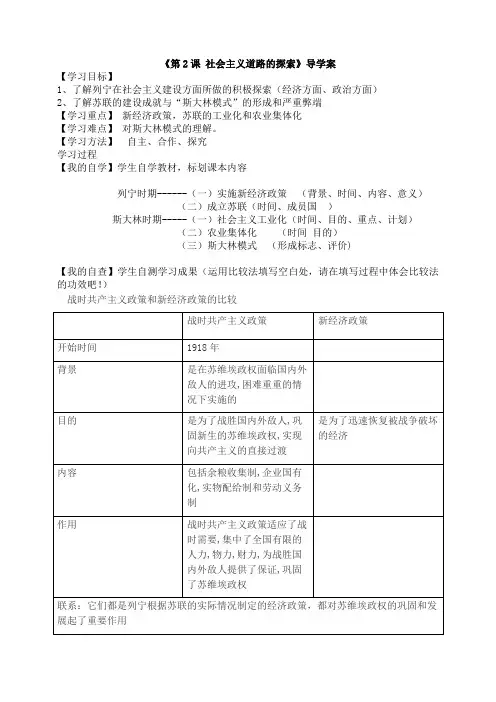

《第2课社会主义道路的探索》导学案【学习目标】1、了解列宁在社会主义建设方面所做的积极探索(经济方面、政治方面)2、了解苏联的建设成就与“斯大林模式”的形成和严重弊端【学习重点】新经济政策,苏联的工业化和农业集体化【学习难点】对斯大林模式的理解。

【学习方法】自主、合作、探究学习过程【我的自学】学生自学教材,标划课本内容列宁时期------(一)实施新经济政策(背景、时间、内容、意义)(二)成立苏联(时间、成员国)斯大林时期-----(一)社会主义工业化(时间、目的、重点、计划)(二)农业集体化(时间目的)(三)斯大林模式(形成标志、评价)【我的自查】学生自测学习成果(运用比较法填写空白处,请在填写过程中体会比较法的功效吧!)战时共产主义政策和新经济政策的比较【合作探究】(1)假如可以在时间隧道任意穿梭,你想在1861年、1918年、1923年、1992年给俄国的朋友写信,你如何书写这个国家的名称呢?(2)从列宁的新经济政策和斯大林模式的弊端中,你认为社会主义经济建设应遵循哪些原则?【拓展延伸】正确决策并适时调整政策,,是推动社会经济发展的前提和保证。

阅读下列材料并回答材料一苏联经济得到了恢复。

列宁对此感到很欣慰,他说;“在战争结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”……结果就是,把市场,实际上就等于把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。

材料二:社会主义究竟是个什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。

可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。

(1)两则材料中所说的拐杖和思路是指哪一经济政策?(2)根据材料一分析,这一经济政策的主要特点是什么?(3)材料二所说的苏联模式对新中国成立后的经济发展产生了什么影响?(4)邓小平借鉴列宁的思路,对我们僵化的经济政策做出了什么重大调整?(5)通过上述材料和问题,你能得到哪些启示?【达标测试】1、列宁是一位伟大的无产阶级革命家,下列史实和他有关的是①十月革命②新经济政策③俄国退出第一次世界大战④第二次世界大战 ( )A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④2、农民伊凡将自己的粮食拿到市场上出售,然后将一部分赚得的钱在商店里买了一双马靴。

初三第二学期教学设计方案19授课教师:李占营时间2013年04月15日第8周星期一授课班级3、4班第1课时课题八下单元二社会主义道路的探索·复习课型复习课教法与学法自主复习、导学与讲解结合教具与学具课件教学目标 1.一五计划的任务与成就、1954年宪法、三大改造的完成和意义、社会主义道路的探索的成就与失误及教训等知识的梳理、复习和巩固,查补不足;联系:二战后美日欧经济及东欧经济。

2.学生综合分析、理解、概括、归纳与联系、认识问题能力的提高;复习方法的掌握与提高。

3.认识:(1)认识社会主义道路探索的艰难曲折,社会主义道路探索有成就,也有失误;(2)三大改造标志我国进入社会主义初级阶段;经济建设要结合国情,实事求是;要遵行循经济发展的客观规律;不能照搬某种模式;经济要协调和可持续发展;要关注民生,维护人民利益,要调动人们的积极性和创造性;(3)要注重法治建设,要发扬民主,要依法治国。

重点目标1、2难点目标3板书设计过程设计教师活动学生活动设计意图时间复习一、组织上课后,(一)复习提问,引导回答:1949.10——1953,在新中国成立初期,党和政府为巩固政权,做了结合老师提问要点,复习、回答问组织教学。

知识联系、复习与巩固。

3ˊ探索1953--1956底一五计划的完成向社会主义工业化迈进我国社会主义制度建立教训及认识:良好开端抗美援朝典型成就:三大改造的基本完成中共八大(1956)社会主义道路的探索失误:大跃进和人民公社化运动、文化大革命1953——1956——1966——1976导入知识复习与巩固哪些事?(二)在学生回答基础上,指出:为了建立社会主义制度和实现工业化,党和政府领导下,又开始了艰苦的探索和努力。

今天,我们一同复习单元二——社会主义道路的探索。

二、社会主义道路的探索:引导学生结合课本进行相关知识的梳理、复习、巩固。

背景(原因及目的任务:成就:作用:2.民主法制建设:1954年宪法及性质复习中,重点点拨:(1)一五计划的任务特点、成就及意义等,联系:苏联工业化建设的特点及东欧建设特点;(2)新中国成立到1954年间具有临时宪法作用的《共同纲领》及制定机构等,1954年宪法的性质及意义。

艰辛探索——1956-1978年社会主义改造完成后,党中央、毛泽东带领全国各族人民在中国这样一个落后的东方大国努力探索符合国情的社会主义道路,开展现代化建设,以实现国家繁荣富强、人民共同富裕。

探索过程中取得了伟大成就,也经历了严重的曲折和挫折。

一、党对中国社会主义建设道路的探索1956年4月毛泽东《论十大关系》的讲话,是中国共产党比较系统地探索中国自己建设社会主义道路的开始。

在此前后,党还提出了新形势下对知识分子政策、“向科学进军”的任务和“百花齐放、百家争鸣”的方针。

1956年9月,党的第八次全国代表大会正确分析了国内主要矛盾,规定了党和人民的主要任务,并在经济、政治、文化、外交等方面,作出了一系列重要性决策。

八大以后,中央按照“三个主体、三个补充”的方针来调整经济关系取得了初步进展。

在如何对待新出现的非公有制经济成分的问题上,毛泽东提出“可以消灭了资本主义,又搞资本主义”的观点。

在邓子恢的主持下,进行了朝向农业生产责任制创造性的尝试。

1956-1960年,初步进行了以简政放权为主要内容的国家行政体制改革和经济体制改革。

党的建设方面,中共中央发文对地方各级党的代表大会常任制作出了具体部署。

1957年2月,面对国际国内的新形势,毛泽东在最高国务会议上发表题为《关于正确处理人民内部矛盾问题的理论》的重要讲话,系统地阐述了关于社会主义社会矛盾问题的理论,特别是关于正确处理人民内部矛盾问题的理论。

探索的开端是良好的。

但是从1957年起,出现了一系列失误。

首先反右斗争扩大化。

1957年4月7日,中央发出了《关于整风运动的指示》。

这次整风采取“开门”形式,既在党内开展批评与自我批评,也欢迎党外人士参加。

随着整风运动的开展,一些怀疑、否定共产党领导和社会主义制度的右倾思潮开始冒头和蔓延。

5月中下旬至6月初,国内政治生活的气氛十分紧张,社会上极少数人乘“大鸣”“大放”之机向党和新生的社会主义制度放地发动进攻。

第二学习主题社会主义道路的探索

第一个五年计划的超额完成,使我国开始改变了工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进;全国人民代表大会的召开和中华人民共和国第一部宪法的颁布,标志我国社会主义民主政治体制的基本形成。

三大改造的基本完成,使我国实现了从新民主主义到社会主义的转变,确立了社会主义制度。

在过渡时期中,我党创造性地开辟了一条适合中国特点的社会主义改造的道路。

探索中国式的社会主义建设道路,是一个长期、曲折的过程,尽管在探索中出现了严重失误,但是,由于党和人民的艰苦努力,我国的社会主义建设仍然取得了巨大成就。

这些成就,成为后来进行现代化建设的坚实基础。

在建设中涌现出来的先进人物,是中华民族的脊梁,是我们学习的楷模。

第1课社会主义制度的建立

教学目标

教学重点“一五”计划的主要任务和1954年宪法的颁布

教学难点1954年宪法的性质

教法、学法:应用多媒体课件,运用启发式和问题目标教学法。

教学手段:多媒体课件

课时:1课时

课型:新授课

教具:地图册、第一个五年计划相关多媒体、图片

教学过程

导入新课

组织学生回顾前一单元学过的线索,按表格内容“对号入座”:

教师讲授:毛泽东和周恩来从西柏坡前往北京“赶考”,已经向全国人民交了一份满意的答卷。

但是,由于国民党的黑暗统治,旧中国的国民经济处于崩溃边缘。

中国共产党接过来的是一副烂摊子,经济底子太薄了。

虽然经过三年努力,我们的国民经济已经超过历史最高水平,但跟其他国家相比,还有很大差距。

这差距有多大?如何赶上去?

第一个五年

1953年,我国通过了过渡时期总路线,内容是:在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

“一五”计划从1953年到1957年,注意:对农业、手工业、资本主义工商业进行改造,又称三大改造从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成,是一个过渡时期。

我国对资本主义工商业的社会主义改造是通过多种形式的国家资本主义,采取赎买的方式进行;1956年出现了全行业公私合营的高潮。

到1956年底,对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造完成(又称三大改造),标志着社会主义制度在我国基本上建立。

1计划编制前夕,我国的经济发展水平有什么特点?(仍然属于落后的农业国,工业水平远远落后于发达国家,而且不如印度。

)

2 “一五”计划的基本任务是什么?

A.集中主要力量发展重工业→建立国家工业化和国防现代化的基础;

B.相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业→与人民生活息息相关;

C.相应地培养建设人才→科技是发展工业的第一生产力,要靠人才来掌握。

)

3 “一五”计划取得哪些重大成就?(组织学生阅读《填图册》第6页:标注出重要企业、新建铁路和公路的位置,.教师在黑板上画出示意图,组织学生“对号入座”进行“接龙”活动

①第一个五年计划的超额完成,使我国开始改变了工业落后的面貌,并向社会主义工业化迈进。

一批为国家工业化所必需而过去又非常薄弱的基础工业建立起来(如钢铁工业)。

195 3年底,鞍山钢铁公司大型轧钢厂、无缝钢管厂和七号炼铁炉相继提前竣工。

与此同时,还建立了新的工业部门(如飞机制造业和汽车制造业),到1956年,我国第一个生产载重汽车的工厂──长春第一汽车制造厂生产出第一辆汽车;中国第一个飞机制造厂试制成功第一架喷气式飞机;中国第一个制造机床的工厂──沈阳第一机床厂建成投产,教师应让学生注意此处的几个第一,从而激发学生的民族自豪感。

教师可利用多媒体设备为学生展示《鞍山大型轧钢厂》、《我国建造的喷气式飞机》等图片,以增强历史的真实感,加深学生的印象。

②交通运输业的巨大成就。

教师可利用多媒体设备展示《第一个五年计划工业交通建设主要成就分布示意图》,课件一定要有动感,以引起学生的注意。

一方面复习刚刚学过的工业建设成就,同时学习交通建设主要成就。

A.1957年,武汉长江大桥建成,毛泽东称之为“一桥飞架南北,大堑变通途”,它形象地描述了武汉长江大桥的雄伟气势及其在我国南北交通方面发挥的重要作用。

B.“一五”期间,我国共建成30多条铁路,还在号称“世界屋脊”的青藏高原上修建了川藏、青藏、新藏公路,密切了祖国内地和边疆的联系,也便利了经济文化的交流。

③“一五”期间,在苏联的帮助下,我国以156个项目为中心,先后施工一万多个工业项目,形成了以鞍山钢铁公司为中心的东北工业基地,同时在沿海地区原有的工业基地得到加强,华北和西北也建立了一批新的工业基地。

中华人民共和国宪法

1 、这部宪法是什么时候由什么机构颁布的?(1954年,第一届全国人民代表大会。

)

2 、宪法的主要规定是什么?(我国坚持人民民主专政,坚持社会主义道路,一切权利属于

人民。

)

3、宪法的性质:宪法规定我国是人民民主专政的社会主义国家,一切权力属于人民。

4、它的颁布有什么历史意义?(由于事先广泛征求意见,经过1.5亿人民讨论,还经过人

民代表认真的修改,充分表达了人民的意志,成为我国有史以来真正反映人民利益的宪法,也是我国第一部社会主义性质的宪法。

)

三大改造

1、为什么要对农业进行社会主义改造?(一家一户经营的小农生产方式,制约了农业的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要。

)

2、采用什么方式进行改造?(把分散的农民组织起来,引导他们参加农业生产合作社,走

集体化和共同富裕的社会主义道路。

农民入社时,把私人的土地、耕牛等主要生产资料集中到合作社里统一经营或使用,提高了效率和产量。

)

3、“公私合营”中的“公”指什么?(国家)“私”指什么?(资本主义工商业中的资本家)

4、怎样实行“公私合营”?(由国家对资本家占有的生产资料实行“赎买”,按当时资本

家的资本发给定息,实现了和平过渡。

)

5、三大改造对推动我国社会发展有什么作用?(推动了生产力的发展,实现了把生产资料

私有制变为社会主义公有制的任务,使我国初步建立起社会主义的基本制度。

到三大改造基本完成的1956年底,我国就进入了社会主义初级阶段。

)

6、以今天的眼光来看,三大改造也有缺点。

这些缺点是什么?(后期的要求过急,工作过粗,改变过快,产生了一些后遗症。

)

练习:(依据学生优劣布置)

讲一讲:第一个五年计划的基本任务有哪些?为什么要完成这几项任务?

读图分析:结合《第一个五年计划成就示意图》,说一说第一个五年计划取得的代表性成就。

历史统计:“一五”计划期间,我国经济建设取得了巨大成就。

下表是几项主要工农业产品的产量,请算一算1957年比1952年增长多少,按百分比填入表内

动手找资料:课文列出了我国国产第一辆汽车、第一架飞机产生以及建成第一座公路、铁路两用桥等资料。

请查找资料,说出我国第一套国产6000千瓦发电机组、第一辆国产拖拉机、第一块国产手表产生的时间和它们的生产企业名称。

议一议:为什么说新中国第一部宪法是一部社会主义类型的宪法?

课外上网:你能通过强大的网上搜索功能查找到我国多次制订宪法的历史过程吗?

课前采访:让学生当小记者对当地的人民代表进行采访,了解什么是全国人民代表大会?人民代表是怎样产生的?他能行使怎样的职权?

小作业:编制一张《“一五”计划主要成就表》。