蒸气压缩式热泵热力计算报告

- 格式:doc

- 大小:243.89 KB

- 文档页数:9

第4章 制冷技术第一节 蒸气压缩式制冷的热力学原理1、蒸气压缩式制冷的工作原理任何液体在沸腾过程中将要吸收热量,液体的沸腾温度(即饱和温度)和吸热量随液体所处的压力而变化,压力越低,沸腾温度也越低。

而且不同液体的饱和压力、沸腾温度和吸热量也各不相同。

只要根据所用制冷液体(称制冷剂)的热力性质,创造一定的压力条件,就可以在一定范围内获得所要求的低温。

要实现制冷循环必须要有一定的设备,而且要以消耗能量作为补偿。

蒸气压缩式制冷循环就是用压缩机等设备,以消耗机械功作为补偿,对制冷剂的状态进行循环变化,从而使用冷场合获得连续和稳定的冷量及低温。

研究蒸气压缩式制冷循环的主要目的,是为了分析影响制冷循环的各种因素,寻求节省制冷能耗的途径。

2、 理想制冷循环——逆卡诺循环逆卡诺循环是使工质(制冷剂)在吸收低温热源的热量后通过制冷装置,并以外功作补偿,然后流向高温热源。

逆向循环是一种消耗功的循环,制冷循环就是按逆向循环进行的,在温—熵或压—焓图上,循环的各个过程都是依次按逆时针方向变化的。

逆卡诺循环由两个等温过程和两个绝热(等熵)过程组成,是一种理想循环。

逆卡诺循环是可逆的理想制冷循环,它不考虑工质在流动和状态变化过程中的内部和外部不可逆损失。

虽然逆卡诺循环无法实现,但是通过该循环的分析所得出的结论对实际制冷循环具有重要的指导意义。

3、逆卡诺循环必须具备的条件利用液体气化制冷的逆卡诺循环必须具备的条件是:高、低温热源温度恒定;工质在冷凝器和蒸发器中与外界热源之间无传热温差;工质在流经各个设备时无内部不可逆损失;膨胀机输出的功为压缩机所利用。

作为实现逆卡诺循环的必要设备是压缩机、冷凝器、膨胀机和蒸发器。

4.制冷系数ε制冷循环常用制冷系数ε表示它的循环经济性能,制冷系数等于单位耗功量所制得的冷量。

对于逆卡诺循环而言:)())(()(00000'-''=-'-'-'='=T T T S S T T S S T w q k b a k b a c c ε 从公式可知,逆卡诺循环的制冷系数c ε仅与高、低温热源温度有关,而与制冷剂的热物理性能无关。

蒸汽压缩制冷(热泵)装置性能实验一、实验目的1. 了解蒸汽压缩制冷(热泵)装置。

学习运行操作的基本知识。

2. 测定制冷剂的制冷系数。

掌握热工测量的基本技能。

3. 分析制冷剂的能量平衡。

二、实验原理该系统是由压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器组成,制冷机的作用是从低温物体中取出热量、并将它传给周围介质。

热力学第二定律指出:“不可能使热量由低温物体传向高温物体而不引起其他的变化”。

本实验用制冷装置,需要消耗机械功。

用工质进行制冷循环,从而获得低温。

蒸汽压缩制冷循环的经济性可用制冷系数ε来评价。

鉴于实际设备存在的各种实际损失,故ε值可分为“理论制冷系数”和“实际制冷系数”。

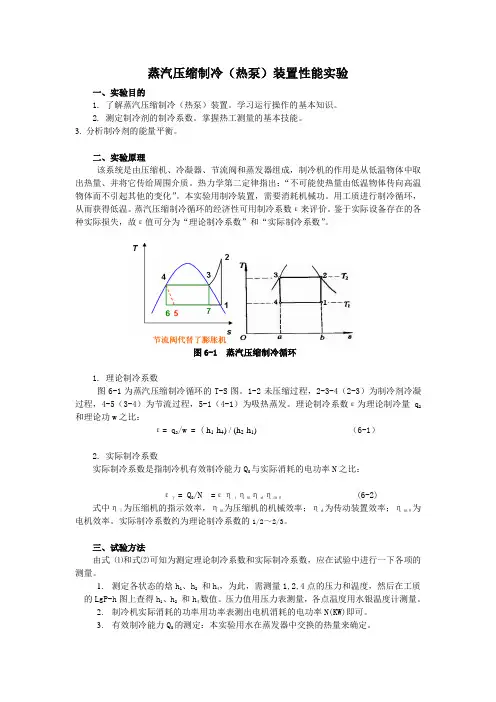

图6-1 蒸汽压缩制冷循环1. 理论制冷系数图6-1为蒸汽压缩制冷循环的T-S 图。

1-2未压缩过程,2-3-4(2-3)为制冷剂冷凝过程,4-5(3-4)为节流过程,5-1(4-1)为吸热蒸发。

理论制冷系数ε为理论制冷量q 2和理论功w 之比:ε= q 2/w = ( h 1-h 4) / (h 2-h 1) (6-1)2. 实际制冷系数实际制冷系数是指制冷机有效制冷能力Q 0与实际消耗的电功率N 之比:εγ= Q 0/N =εηiηmηdηm0(6-2)式中ηi为压缩机的指示效率,ηm为压缩机的机械效率;ηd为传动装置效率;ηm0为电机效率。

实际制冷系数约为理论制冷系数的1/2~2/3。

三、试验方法由式 ⑴和式⑵可知为测定理论制冷系数和实际制冷系数,应在试验中进行一下各项的测量。

1. 测定各状态的焓h 1、h 2 和h 4,为此,需测量1,2,4点的压力和温度,然后在工质 的LgP-h 图上查得h 1、h 2 和h 4数值。

压力值用压力表测量,各点温度用水银温度计测量。

2. 制冷机实际消耗的功率用功率表测出电机消耗的电功率N(KW)即可。

3. 有效制冷能力Q 0的测定:本实验用水在蒸发器中交换的热量来确定。

Q0 = mzC (tZ1-tZ2) (6-3)式中:m为流过蒸发器的水流量(㎏/s),C为水的比热(KJ/㎏℃),t Z1和tZ2为水流进、出口的温度℃。

热泵技术分析报告热泵实质上是一种能质提升技术,以消耗一部分高品位能(电能、机械能或高温热等)为代价,通过热力循环把热能由低温物体转移到高温物体,利用逆向卡诺循环的能量转化系统。

在我国,热泵技术的发展已经较为成熟,根据热泵的高温侧(冷凝器侧)载冷剂的热输出温度,又可分为三种热泵,低温热泵(热输出温度在50℃以下)、中温热泵和高温热泵。

一般意义上来说,我们说的高温热泵包括中温热泵和高温热泵。

传统热泵主要是指低温热泵,它可以利用10℃的低温热,生产出45℃的热水。

而高温热泵的普遍定义是指在不改变设备运行环境的情况下,能够稳定运行,且COP 较高,热输出温度能够达到65℃以上的热泵系统。

高温热泵的发展有两个技术难点:一是尽可能提高热泵的热输出温度,二是在提高较大的提升温差的情况下保持较高的COP,从而保障热泵的经济效益。

按能量的补偿方式可分为两大类,以电能或机械能为补偿的,称为蒸汽压缩式或热电压缩式热泵,以热能补偿的的称吸收式或吸附式热泵。

一、压缩式热泵压缩式热泵(CCC)由于运用中介制冷剂循环,在使用上更灵活,此外CCC也不需要气态热源。

制冷剂吸收低温热源的低品位热能,在蒸发器中蒸发,然后在压缩机中压缩到较高的温度和压力,随后,高温的制冷剂进入冷凝器冷凝并将热量释放给散热器,冷凝后的制冷剂通过膨胀阀,压力降低,并再次返回蒸发器,至此完成一个循环。

当热源与散热器分离且需要将温度提升至较高水平时,闭式循环压缩式热泵(CCC)将体现它的优势。

二、吸收式热泵吸收式热泵分为两种类型:1)第一类吸收式热泵(即增热型热泵),通常简称AHP(absorption heat pump),它以蒸汽、燃料(燃气、燃油)、废热水或废蒸汽为驱动热源,把低温热源的热量提高到中、高温,从而提高了能源的品质和利用效率。

2)第二类吸收式热泵(即升温型热泵),通常简称AHT(absorption heat transformer),它利用大量中间温度的废热和低温热源的热势差,制取温度高于中间废热的热量,从而提高了废热的品质。

蒸汽热泵热效率引言蒸汽热泵是一种高效利用能源的热泵技术,利用蒸汽作为工质,在供热系统中实现能源的转换和传递。

本文将详细介绍蒸汽热泵的工作原理、热效率的评估方法以及提高热效率的措施。

一、蒸汽热泵的工作原理蒸汽热泵利用蒸汽的相变特性和热力学循环原理,实现热能的高效传递。

其工作原理可以分为以下几个步骤:1. 蒸汽压缩蒸汽从低温状态进入蒸汽压缩机,通过机械压缩提高其温度和压力。

蒸汽的压力提高后,其温度也会相应升高。

2. 热交换高温高压蒸汽通过热交换器与低温水进行热交换。

在热交换过程中,蒸汽释放出其携带的热能,使水的温度升高。

3. 蒸汽减压高温高压蒸汽经过热交换后,进入蒸汽减压阀,通过减压使其温度降低,进而实现蒸汽的液化。

4. 蒸汽液化蒸汽在减压阀的作用下,从气态转变为液态。

此时,蒸汽释放出的潜热还可以被进一步利用。

5. 蒸汽膨胀液态蒸汽进入蒸汽膨胀阀,通过膨胀过程使其温度和压力降低。

6. 再次热交换低温低压的蒸汽与冷水再次进行热交换,使冷水的温度进一步升高。

同时,蒸汽被再次加热,进而完成一个热力学循环。

二、蒸汽热泵热效率的评估方法蒸汽热泵的热效率是衡量其能源利用效率的重要指标。

常用的评估方法包括:1. COP系数COP(Coefficient of Performance)指的是单位制热量需要的单位能量消耗,是衡量热泵能效的重要参数。

蒸汽热泵的COP系数可以通过以下公式计算:COP = Qh / W其中,Qh为供热量,W为耗电量。

COP系数越高,代表单位能源转化为热能的效果越好。

2. 一次能源利用系数一次能源利用系数是指单位能源转化为热能的效果。

对于蒸汽热泵而言,其一次能源利用系数可以通过以下公式计算:一次能源利用系数 = Qh / Qs其中,Qh为供热量,Qs为耗电量。

一次能源利用系数越高,代表单位能源转化为热能的效果越好。

三、提高蒸汽热泵热效率的措施为了提高蒸汽热泵的热效率,可以采取以下措施:1. 优化系统设计合理的系统设计能够减小能量传输过程中的能量损失,提高热效率。

蒸汽压缩式热泵循环演示实验报告一、实验目的本实验旨在通过蒸汽压缩式热泵循环演示,了解热泵的基本原理、循环过程及其应用。

二、实验原理1.热泵基本原理热泵是一种能将低温的热量转移到高温的装置,其基本原理是利用制冷剂在低温下吸收热量,然后在高温下释放热量。

通过循环运行,将室内空气中的低温热量吸收到制冷剂中,再经过压缩和冷凝使制冷剂释放出高温热量,从而实现室内加热。

2.蒸汽压缩式热泵循环过程蒸汽压缩式热泵主要由四个部分组成:蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀。

制冷剂在蒸发器中吸收室内空气中的低温热量后变成气态,然后被压缩机压缩成高温高压气体,在冷凝器中放出高温高压状态下所含有的大量潜在能并且变成液态,通过节流阀使其压力降低,回到蒸发器中再次吸收热量,完成一个循环过程。

三、实验器材1.蒸汽压缩式热泵演示装置2.温度计3.压力表4.计时器四、实验步骤1.打开蒸汽压缩式热泵演示装置的电源,启动压缩机。

2.观察温度计和压力表的读数,并记录下来。

3.在一定时间内记录下温度和压力的变化情况。

4.关闭电源,停止实验。

五、实验结果及分析在实验过程中,我们记录了不同时间点下的温度和压力数据,并进行了分析。

根据数据分析结果,我们得出以下结论:1.随着时间的推移,蒸汽压缩式热泵循环过程中制冷剂的状态不断变化。

初次进入蒸发器时制冷剂为低温低压状态下的气态,在经过一系列循环后,在冷凝器中变成高温高压状态下所含有的大量潜在能并且变成液态。

2.在循环过程中,制冷剂的温度和压力呈现出周期性变化。

在蒸发器中,制冷剂的温度和压力逐渐升高;在压缩机中,制冷剂的温度和压力急剧升高;在冷凝器中,制冷剂的温度逐渐降低,而压力则保持不变;在节流阀中,制冷剂的温度和压力急剧下降。

3.通过实验数据分析,我们可以得出热泵循环过程中能量转移的基本规律:低温热量转移到高温状态下所含有的大量潜在能,并且随着时间的推移不断循环。

六、实验总结通过蒸汽压缩式热泵循环演示实验,我们深入了解了热泵的基本原理、循环过程及其应用。

蒸气压缩式热泵热力计算报告

一、题目

某空气/水热泵系统,其制热时的工作条件为:空调用供热水进、出口温度分别为26︒C、40︒C,蒸发器进口空气的干球温度为16︒C,冷凝器出口液体过冷度为6︒C,蒸发器出口气体过热度为10︒C。

压缩机的理论输气量V h=35 m3/h,输气系数λ=0.8,指示效率ηi=0.85,机械效率ηm=0.9。

工质为R134a。

EES程序及计算结果

t_s1=26 "供热水进口温度"

t_s2=40 "供热水出口温度"

t_ein=16 "蒸发器进口空气干球温度"

deltat_c=6 "冷凝器出口液体过冷度"

deltat_e=10 "蒸发器出口气体过热度"

V_h=35 "压缩机理论输气量"

lambda=0.8 "输气系数"

eta_i=0.85 "指示效率"

eta_m=0.9 "机械效率"

deltat=8 "冷凝器侧和蒸发器侧传热温差"

t_e=t_ein-deltat "蒸发温度"

t_c=(t_s1+t_s2)/2+deltat "冷凝温度"

t_g=t_c-deltat_c "过冷温度"

t_1=t_e+deltat_e "吸气温度"

t_0=t_e

x_0=1

p_0=pressure(R134a,t=t_0,x=x_0)

p_1=p_0

h_1=enthalpy(R134a,t=t_1,p=p_1)

v_1=volume(R134a,t=t_1,p=p_1)

s_1=entropy(R134a,t=t_1,p=p_1)

t_6=t_c

x_6=0

p_6=pressure(R134a,t=t_6,x=x_6)

p_2=p_6

s_2=s_1

h_2=enthalpy(R134a,p=p_2,s=s_2)

t_3=t_g

p_3=p_6

h_3=enthalpy(R134a,t=t_3,p=p_3)

h_4=h_3

q_e=h_1-h_4 "单位质量吸热量"

w_0=h_2-h_1 "单位理论压缩功"

w_e=w_0/eta_i/eta_m "单位实际压缩功"

q_h0=h_2-h_3 "单位理论制热量"

q_h=q_e+w_e "单位实际制热量"

G=V_h/3600*lambda/v_1 "工质循环流量"

Qh=q_h*G "热泵制热量"

P_e=w_e*G "压缩机轴功率"

COP_h=q_h/w_e "热泵实际制热系数"

二、变工况热泵性能分析

1、改变工质种类

表1 热泵性能随工质种类的变化

工质种类单位质

量吸热

量

(kJ/kg)

单位理

论压缩

功

(kJ/kg)

单位实

际压缩

功

(kJ/kg)

单位理

论制热

量

(kJ/kg)

单位实

际制热

量

(kJ/kg)

工质循

环流量

(kg/s)

热泵制

热量

(kW)

压缩机

轴功率

(kW)

热泵实际

制热系数

R134a 163.5 21.72 28.39 185.2 191.8 0.14 26.86 3.975 6.757 R22 172.4 23.37 30.55 195.7 202.9 0.2001 40.61 6.113 6.643 R142b 186.6 24.12 31.53 210.7 218.1 0.0656 14.31 2.068 6.917

三、变工况热泵性能分析

1、变蒸发器进口空气干球温度

表1 热泵性能随蒸发器进口空气干球温度的变化

蒸发器进口空气干球温度( C)

单位质量吸热量

(kJ/kg)

单位理论压缩功

(kJ/kg)

单位理论制热量

(kJ/kg)

制热系数图1-1

图1-2 单位理论压缩功随蒸发器进口空气干球温度的变化

图1-3 单位理论制热量随蒸发器进口空气干球温度的变化

单

位

质

量

吸

热

量

蒸发器进口空气干球温度

单

位

理

论

压

缩

功

蒸发器进口空气干球温度

单

位

理

论

制

热

量

蒸发器进口空气干球温度

图1-4 制热系数随蒸发器进口空气干球温度的变化

2、变供热水进口温度

表2 热泵性能随供热水进口温度的变化

变供热水进口温度( C)单位质量吸热量

(kJ/kg)

单位理论压缩功

(kJ/kg)

单位理论制热量

(kJ/kg)

制热系数图2-1 单位质量吸热量随蒸发器进口空气干球温度的变化

制

热

系

数

蒸发器进口空气干球温度

单

位

质

量

吸

热

量

供热水进口温度

单

位

理

论

压

缩

功

供热水进口温度

图2-2

单

位

理

论

制

热

量

供热水进口温度

图2-3 单位理论制热量随供热水进口温度的变化

制

热

系

数

供热水进口温度

图2-4 制热系数随供热水进口温度的变化

3、变冷凝器出口液体过冷度

表 3 热泵性能随冷凝器出口液体过冷度的变化

( C )

(kJ/kg )

单位理论压缩功(kJ/kg )

单位理论制热量(kJ/kg )

制热系数

图3-1 单位质量吸热量随冷凝器出口液体过冷度的变化

图3-2 单位理论压缩功随冷凝器出口液体过冷度的变化

单位质量吸热量 单位质量吸热量

冷凝器出口液体过冷度 冷凝器出口液体过冷度

冷凝器出口液体过冷度 单 位 理论压缩功

图3-3 单位理论制热量随冷凝器出口液体过冷度的变化

图3-4 制热系数随冷凝器出口液体过冷度的变化

4、蒸发器出口气体过热度

表3 热泵性能随冷凝器出口液体过冷度的变化

( C)

(kJ/kg)

单位理论压缩功

(kJ/kg)

单位理论制热量

(kJ/kg)

制热系数单

位

理

论

制

热

量

冷凝器出口液体过冷度

制

热

系

数

冷凝器出口液体过冷度

单位质量吸热量

蒸发器出口气体过热度

单

位

质

量

吸

热

量

蒸发器出口气体过热度

图4-1 单位质量吸热量随蒸发器出口气体过热度的变化单

位

理

论

压

缩

功

蒸发器出口气体过热度

图4-2 单位理论压缩功随蒸发器出口气体过热度的变化

单

位

理

论

制

热

量

蒸发器出口气体过热度

图4-3 单位理论制热量随蒸发器出口气体过热度的变化

制

热

系

数

蒸发器出口气体过热度

图4-4 制热系数随蒸发器出口气体过热度的变化。