2.2.3等差数列的前n项和

- 格式:pptx

- 大小:26.63 MB

- 文档页数:7

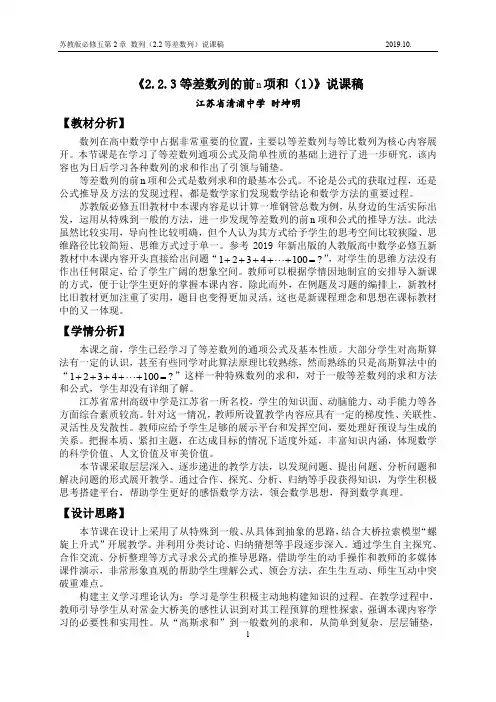

《2.2.3等差数列的前n项和(1)》说课稿江苏省清浦中学时坤明【教材分析】数列在高中数学中占据非常重要的位置,主要以等差数列与等比数列为核心内容展开。

本节课是在学习了等差数列通项公式及简单性质的基础上进行了进一步研究,该内容也为日后学习各种数列的求和作出了引领与铺垫。

等差数列的前n项和公式是数列求和的最基本公式。

不论是公式的获取过程,还是公式推导及方法的发现过程,都是数学家们发现数学结论和数学方法的重要过程。

苏教版必修五旧教材中本课内容是以计算一堆钢管总数为例,从身边的生活实际出发,运用从特殊到一般的方法,进一步发现等差数列的前n项和公式的推导方法。

此法虽然比较实用,导向性比较明确,但个人认为其方式给予学生的思考空间比较狭隘、思维路径比较简短、思维方式过于单一。

参考2019年新出版的人教版高中数学必修五新教材中本课内容开头直接给出问题“?+++ ”,对学生的思维方法没有++4100321=作出任何限定,给了学生广阔的想象空间。

教师可以根据学情因地制宜的安排导入新课的方式,便于让学生更好的掌握本课内容。

除此而外,在例题及习题的编排上,新教材比旧教材更加注重了实用,题目也变得更加灵活,这也是新课程理念和思想在课标教材中的又一体现。

【学情分析】本课之前,学生已经学习了等差数列的通项公式及基本性质。

大部分学生对高斯算法有一定的认识,甚至有些同学对此算法原理比较熟练,然而熟练的只是高斯算法中的“?++++ ”这样一种特殊数列的求和,对于一般等差数列的求和方法+1001=423和公式,学生却没有详细了解。

江苏省常州高级中学是江苏省一所名校,学生的知识面、动脑能力、动手能力等各方面综合素质较高。

针对这一情况,教师所设置教学内容应具有一定的梯度性、关联性、灵活性及发散性。

教师应给予学生足够的展示平台和发挥空间,要处理好预设与生成的关系。

把握本质、紧扣主题,在达成目标的情况下适度外延,丰富知识内涵,体现数学的科学价值、人文价值及审美价值。

人教版数学必修五第二章数列重难点解析第二章课文目录2.1 数列的概念与简单表示法2.2 等差数列2.3 等差数列的前n项和2.4 等比数列2.5 等比数列前n项和【重点】1、数列及其有关概念,通项公式及其应用。

2、根据数列的递推公式写出数列的前几项。

3、等差数列的概念,等差数列的通项公式;等差数列的定义、通项公式、性质的理解与应用。

4、等差数列n项和公式的理解、推导及应用,熟练掌握等差数列的求和公式。

5、等比数列的定义及通项公式,等比中项的理解与应用。

6、等比数列的前n项和公式推导,进一步熟练掌握等比数列的通项公式和前n项和公式【难点】1、根据数列的前n项观察、归纳数列的一个通项公式。

2、理解递推公式与通项公式的关系。

3、等差数列的性质,灵活应用等差数列的定义及性质解决一些相关问题。

4、灵活应用等差数列前n项公式解决一些简单的有关问题。

5、灵活应用求和公式解决问题,灵活应用定义式及通项公式解决相关问题。

6、灵活应用等比数列定义、通项公式、性质解决一些相关问题。

一、数列的概念与简单表示法1.数列的定义:按一定次序排列的一列数叫做数列.注意:(1)数列的数是按一定次序排列的,因此,如果组成两个数列的数相同而排列次序不同,那么它们就是不同的数列;(2)定义中并没有规定数列中的数必须不同,因此,同一个数在数列中可以重复出现.2.数列的项:数列中的每一个数都叫做这个数列的项.各项依次叫做这个数列的第1项(或首项),第2项,…,第n项,….3.数列的一般形式:aj,az,ag, …,an, …,或简记为{a},其中a。

是数列的第n项4.数列的通项公式:如果数列{a}的第n项a。

与n之间的关系可以用一个公式来表示,那么这个公式就叫做这个数列的通项公式.注意: (1)并不是所有数列都能写出其通项公式,如上述数列④;(2)一个数列的通项公式有时是不唯一的,如数列:1,0,1,0,1,0, …它的通项公式可以是,也可以是; 1.(3)数列通项公式的作用:①求数列中任意一项;②检验某数是否是该数列中的一项.数列的通项公式具有双重身份,它表示了数列的第召项,又是这个数列中所有各项的一般表示.通项公式反映了一个数列项与项数的函数关系,给了数列的通项公式,这个数列便确定了,代入项数就可求出数列的每一项.5.数列与函数的关系:数列可以看成以正整数集N(或它的有限子集{1,2,3,…,n})为定义域的函数an= f(n),当自变量从小到大依次取值时对应的一列函数值。

附件 1-4

第二届湘西州中小学青年教师教学竞赛

教学设计表

学段:高中科目:数学编号:(组委会填写)

设计意图:培养学生观察、比较、分析、归纳等能力.

问题4、从方程的角度来看,可以解决什么问题?

学情预设:知三求一的问题

设计意图:培养学生用方程(组)思想分析问题、解决问题的能力。

问题5、如何更好的记忆公式?跟以前学过的什么公式类似呢?

引导学生回忆梯形的面积公式,并作出以下的分析

设计意图:培养学生类比、反思等思维能力.

设计意图:这些问题串的设计,是为了达到:数学公式课的教学,不仅要知道公式的来龙去脉,还要知道公式是什么,记住公式且挖掘公式的内涵与外延.更重要的是公式有何用,怎样用?让学生对公式课的学习有个系统、全面的认识,形成一套科学而有效的探究公式的方法.力求体现“授之于鱼,不如授之于鱼渔”的教学价值.

(五)剖析例题,理解巩固

例1、众所周知,中国的著名运动员姚明在篮球领域中取得了巨大的成就,他是整个中国的骄傲,甚至是整个亚洲的骄傲.但是同学们了解姚明刚去NBA时的辛酸吗?初到NBA,姚明为了更快的适应NBA 的高强度对抗,给自己指定了为期10天的投篮训练计划,从第一天到第十天的投篮个数依次如下表:

600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 请问:姚明这十天一共投了几个篮?

例2、求等差数列2、4、6、8、…、142的和.

设计意图:1、从数学知识角度出发:学生要达到会选用公式从。

课题:2.2.3等差数列的前n项和授课教师:南京市金陵中学王友伟教材:苏教版必修5一.教学目标1.经历探索等差数列前n项和公式的过程,体会化归、分类讨论等数学思想,掌握倒序相加求和法,积累数学活动的经验;2.理解等差数列前n项和公式及不同形式,能够灵活选用恰当的形式解决问题;二.教学重难点重点:等差数列前n项和公式的推导难点:从图形直观的角度分析等差数列前n项和的公式.三.教学方法与教学手段启发式教学,探究式学习,多媒体辅助教学.四.教学过程1.创设情境,引入课题前面我们学习了数列,研究了一种特殊的数列——等差数列,与学生一起回顾等差数列中的相关知识.-a n=d(n∈N) (a1是首项,d是公差,n是项数) 等差数列的定义:a n+1等差数列的通项公式:a n=a1+(n-1)d(n∈N*,n≥2)[设计意图]通过复习,帮助学生梳理知识框架,教会学生掌握研究数学的一般方法,同时为接下来应用基本量分析具体的数列做铺垫.(播放阅兵视频)我们能否从数列的视角重新看我们的阅兵队列?[设计意图]紧贴时事与生活,在激发学生爱国热情的同时,让学生感受到数学来源于生活,教会学生用数学的眼光来重新观察世界,思考问题.给出视频中的几个队列变化的画面,抽象成点阵如下:以第三幅图中的蓝色区域为例,进行研究.问题1:对于这个方阵,你能用数列的观点发现问题、提出问题吗?[设计意图]让学生尝试着去寻找队列的人数与数列的关系,内化等差数列中的首项、项数、公差等概念,引导学生学会将实际问题中的数量用抽象的数学符号进行描述,进一步培养学生观察的能力,和从实际问题中抽象出数学知识的能力.同时,让学生自行提出问题进行研究,感受到研究等差数列的前n项和并不是“心血来潮”,而是有据可依.2.探索质询,追根溯源(1)构建研究方法问题2:如何求这个区域的总人数?(尝试用多种方法)(学生分组讨论,5分钟后小组汇报)S21=3+4+…+22+23(预设方案1)从数的角度:3+23=4+22+…=12+143+232×10+13=273(预设方案2)从数的角度:3+22=4+21=…12+133+222×10+23=273(预设方案3)从数的角度:S 21=3+4+…+22+23S 21=23+22+…+4+32 S 21=(3+23)+(4+22)+…+(22+4)+(23+3)S 21=3+232×21 [设计意图]因为很多学生在小学的奥数中已经“学习”了等差数列的前n 项和的公式,但是对公式背后的意义并不是非常理解,尤其是对配对的思想更是一知半解,所以这个问题中设定了奇数项的等差数列求和,引导学生发现配对时可能出现不是整数对的情形,也为接下来的奇偶项的讨论和“倒序相加法”做好铺垫.(预设方案4)几何角度:切掉左边的两列S 21=2×21+1+2+…+21=2×21+1+212×21(预设方案5)几何角度:切掉左边的三列S 21=3×21+1+2+…+20=3×21+ (1+20)×10[设计意图]左边设置的常数列,让学生感受到相同的数相加可以转化成乘法,呼应了前面“配对”的思想.在学生已经拥有了“补”的方法后再抛出这一问题,比较自然的引出了“割”这样的方法,培养学生学会从几何角度给出不同的解释,也为等差数列前n 项和的第二种形式的推导做铺垫.[设计意图]这一环节的设计,让学生充分感受到可以从数和形两个角度对一个等差数列进行求和,经历自行动手推导的过程,感受配对思想在计算中的带来的便捷,同时感受到可以使用“割”“补”方法对其进行分析计算,为接下来探求一般的等差数列{a n }的前n 项和奠定基础.(2)自主探究 汇报交流问题3:如何推导出等差数列{a n }的前n 项之和S n 的公式?追问:对于一个数列,已知哪些量可以求和?①已知a 1,a n ,n ;②已知a 1,d ,n .追问2:已知a 1,a n ,n ,如何推出?(小组讨论,5分钟后小组汇报)(预设方案1)S n =a 1+a 2 +…+a n -1+a n ,①S n =a n +a n -1+…+ a 2 +a 1,②①+②相加得: 2S n =(a 1+a n )+(a 2+a n -1)+…+(a n +a 1)=n (a 1+a n ),所以S n =n (a 1+a n )2.(预设方案2)S n =a 1+a 2+…+a n -1+a n(1)n 为偶数时,S n =(a 1+a n )+( a 2+a n -1)+…=( a 1+a n )n 2=n (a 1+a n )2 (2)n 为奇数时,S n =(a 1+a n )+( a 2+a n -1)+ …+an +12=( a 1+a n )n -12+(a 1+a n )2 =n (a 1+a n )2[阶段总结]我们运用倒序相加法得到了等差数列前n 项和的公式,其中的配对思想就是数学中的化归思想,将不同的数转化成相同的数相加,从而可以将加法转化为成为进行计算.[设计意图]研究完具体数列的求和后,让学生将掌握的方法迁移到一般的等差数列{a n }中,继续内化“倒序相加法”,并用最后两个追问让学生真正理解为何要配对,为何能配对(要证明). 追问4:已知a 1,d ,n ,如何推出?(预设方案3)S n =a 1+(a 1+d )+(a 1+2d )+ …+[a 1+(n -1)d ]=na 1+[1+2+…+(n -1)]d=na 1+n (n -1)2d追问:能否找到几何解释所对应的图形[阶段总结]我们运用“切割法”(分组求和)的方法得到了等差数列前n 项和的公式的另外一种形式,其中d +2d +3d +……+(n -1)d 还是化归成了1+2+……+(n -1)的问题.[设计意图]从“割”的角度给出了公式的形象化解释,也让学生感受到等差数列的求和问题其实就可以划归为“1+2+……+n ”的问题,体现出了化归的思想.追问:两个公式等价吗?[设计意图]通过这一问题,让学生观察两个公式的特点,进而发现两公式的区别,即公式①中出现a n ,而公式②中出现d ,为后面选择恰当的公式解决问题做好铺垫.同时,也让学生感受到公式①中的a n 是由a 1和d 决定的,体会a 1和d 两个基本量的地位与作用.追问:对比几种推导S n 的方法,你觉得哪种方法简洁?[设计意图]让学生重新回顾几种推导方法,经过对比发现,前几种配对的方法中,最简约的是倒序相加法,而已知a 1,d ,n 推导S n 的方法其实归根结底就是1+2+…+n 的问题,而1+2+…+n 问题最简约的解法还是倒序相加法.经过这样的分析,让学生明白,推导公式其实还是为了追求简约,追求简约是数学研究的一大基本原则.3.新知运用,巩固深化例1 在等差数列{a n }中,前n 项之和为S n .(1)已知a 1=2,a 30=90,求S 30;(2)已知a1=5,d=13,求S12.[设计意图]通过例题,让学生巩固公式,会根据题设条件合理地选用公式.通过追问,让学生体会n,a1,d,a n,S n这五个量,可以知三求二,从而加深学生对公式的理解与运用.同时,对于公式的选择,其原则还是追求简约.例2 求出下列各区域的总人数.重点讲最后的黑色区域(从不同的角度看不同的等差数列)[设计意图]让学生在具体的实例中使用刚才推导出的等差数列求和,熟悉公式,学以致用.4.概括知识,总结方法回顾与反思:这节课你学到了哪些知识,蕴含了哪些思想?5.分层作业,因材施教(1)巩固运用:P47 习题2.2(2):1,2,3,4,5.(2)拓展思考:等差数列的通项公式a n可以看成关于n的函数,你能从函数的角度研究S n吗?[设计意图]分层布置作业,“巩固运用”面向全体学生,旨在掌握等差数列前n项和公式的应用.“拓展思考”为学生提供运用函数思想研究S n的机会.五.教学设计说明等差数列的前n项和的研究是在学生已经学习了等差数列的概念、通项公式等知识的基础之上,对等差数列这一特殊数列更深层次的探索和研究.任何一章知识的学习都应符合学生的认知规律,尊重学生已有的知识储备,尤其对于等差数列的前n项和的公式而言,很多学生在小学就已经从课外得知了这一公式,所以在进行知识呈现时,教师不可完全照本宣科,而需要从全新的角度切入,引导学生重新审视原有知识架构中“冰冷”的公式,带领学生揭开公式的“神秘面纱”,剖析公式推导过程中每一步所暗含的数学思想,这样才能抓住学生,让学生参与到课堂中来.本节课从时事——今年是中华人民共和国成立70周年出发,从学生们喜爱的阅兵式入手,让学生探索队列人数与数列间的关系,感受到数学来源于生活,引导学生学会用数学的眼光看世界.整节课的设计将几何中的“割补”法作为背景,结合多媒体的使用,分别从对数的角度“配对”和从形的角度“割补”进行交叉对比,让学生学会将已有的知识和研究手段迁移到新知识的学习中,让学生经历了从数到形,再从形到数的渐进过程,找到前n项和公式的两种形式的几何支撑,加深对于抽象公式的形象化理解,在获得新知的过程中体会了数形结合、化归、分类讨论等基本思想方法.例题的设置呼应了公式的两种形式,让学生在解题时体会如何选择合适的公式,也让学生在选择中体会两种公式间的联系,而公式的选用也是为了追求简约。

苏教版必修五第2章数列(2.2等差数列)设计说明2019.10.《2.2.3等差数列的前n项和(1)》设计说明江苏省清浦中学时坤明针对本节课的教学目标和设计理念,我采用了教师启发式引导,学生自主动脑探究、动手探究、师生合作探究、生生合作探究及多媒体演示辅助教学等多种手段,逐步把握重点、突破难点,使得不同层次的学生获得不同程度的收获。

因此,我做了如下思考:1.双管齐下,养成良好思维品质学生如何发现公式的推导方法是本课的最大难点,针对这一难点,我在设计教学时,首先根据学生的认知规律,从学生容易上手的“特殊到一般”方式开始,走大众化路线,找到“倒序相加”的必备前提——“首尾配对”;其次,再利用大家熟知的“数形结合”思想,从图的特征迁移至“数”的特征,用“数形结合”的思想作为本课引入部分的一剂“催化剂”,加快学生发现推导方法的进程,并能使学生更好的加深对方法及结论的记忆。

从“数”与“形”两个角度双管齐下,大大降低及分散了突破难点的难度。

“数形结合”思想的引入不仅使得学生发现公式的推导方法更加自然、便捷,更使得后面公式的应用、变形、推广及性质的应用也变得更加流畅。

2.就地取材,发挥学生动手能力参考了很多资料及相关资源后,我发现直接使用一堆“钢管”或“铅笔”作为情境引入的人不在少数。

其实这一引入方式简便、易操作,学生通过这一方式找到本课公式的推导方法也并不是什么难事,但经过再三思考,我最终认为其对应的数列的各项为正整数(或自然数)这一特殊性较强。

因而决定弃用这一传统方法,从“常金大桥”(等间距的平行线段)入手,更具有广泛意义,甚至连“无理数”构成的等差数列都包含在其中,也方便从“形”的角度加以辅助,既是“双管齐下”,也是“一箭双雕”。

有利于将“特殊到一般”及“数形结合”思想自然地结合,更发挥了学生动手操作和合作交流的能力。

3.自由变式,鼓励学生创新发展康托尔说过:“在数学的领域中,提出问题的艺术比解答问题的艺术更为重要。

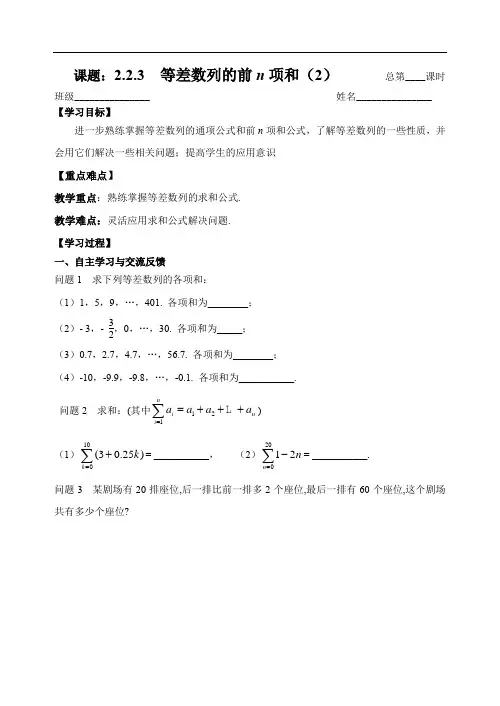

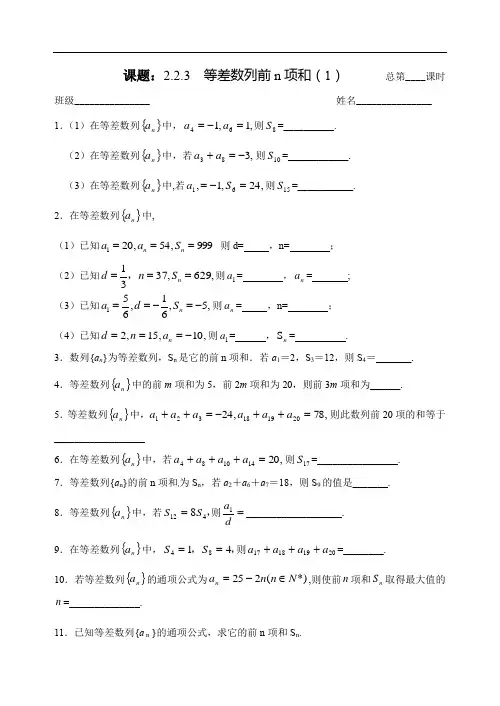

课题:2.2.3 等差数列的前n 项和(1) 总第____课时 班级_______________ 姓名_______________【学习目标】1.掌握等差数列前n 项和的公式以及推导该公式的数学思想方法,并能运用公式解决简单的问题.2.探索活动中培养学生观察、分析的能力,培养学生由特殊到一般的归纳能力.【重点难点】教学重点:等差数列前n 项和公式的推导、理解及应用.教学难点:灵活应用等差数列前n 项公式解决一些简单的有关问题.【学习过程】一、自主学习与交流反馈:问题: 一堆钢管共7层,第一层钢管数为4,第七层钢管数为10,且下一层比上一层多一根,问一共有多少根钢管?等差数列{}n a 的前n 项和公式2)(1n n a a n S += d n n na S n 2)1(1-+= 性质:在等差数列{}n a 中,m m m m m S S S S S 232,,--,…成等差数列,公差为2m d .二、知识建构与应用例1 在等差数列{}n a 中,(1)已知,101,3501==a a 求50S ;(2)已知,21,31==d a 求10S .例2 在等差数列{}n a 中,已知,215,23,21-===n n S a d 求1a 及n .例3 在等差数列{}n a 中,已知第1项到第10项的和为310,第11项到第20项的和为910, 求第21项到第30项的和.三、【巩固练习】1.在等差数列{}n a 中(1)已知,43,7101-==a a 求10S ;(2)已知,2,1001-==d a 求50S .2.在等差数列{}n a 中(1)已知,15,2,11===n d a 求n n S a 和;(2)已知,7,231-1===n a d a ,求n S n 和;(3)已知,21,5,81===n a n a 求n S d 和;(4)已知,90,12,2===n n S n a 求d a 和13.在等差数列⋅⋅⋅,32,21,31,61中, (1)求前20项的和;(2)已知前n 项的和为2155,求n 的值.4.在等差数列{}n a 中,已知,,392100168==S S 试求24S .四、【回顾反思】五、作业批改情况记录及分析。