《建筑力学》课程教案1

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:2

《建筑力学》课程教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解建筑力学的基本概念、原理和方法;(2)掌握静力平衡、材料力学性能、弹性与塑性变形、应力与应变等基本内容;(3)能够运用建筑力学知识分析解决实际工程问题。

2. 过程与方法:(1)通过案例分析、问题讨论等方式,培养学生的动手能力和解决实际问题的能力;(2)通过小组合作、讨论交流等途径,提高学生的团队协作能力和沟通能力;(3)利用信息技术手段,如计算机软件、网络资源等,拓宽学生的知识视野。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对建筑力学的兴趣和热情,认识学习建筑力学的重要性;(2)培养学生勇于探索、积极思考的科学精神;(3)培养学生关注社会、关爱环境的责任意识。

二、教学内容1. 建筑力学概述(1)建筑力学的定义、任务和分支;(2)物体受力的基本概念;(3)力学的基本定律。

2. 静力平衡(1)力的合成与分解;(2)平衡条件的应用;(3)物体在力作用下的稳定问题。

3. 材料力学性能(1)材料的基本力学性能;(2)拉伸、压缩、弯曲、剪切等基本受力状态下的应力与应变;(3)材料的强度与刚度设计。

4. 弹性与塑性变形(1)弹性变形与塑性变形的概念;(2)弹性模量与塑性模量的计算;(3)弹性与塑性变形在工程中的应用。

5. 应力与应变(1)应力与应变的定义及计算方法;(2)应力集中与应力分布;(3)应变硬化与应变软化现象。

三、教学方法1. 案例分析法:通过实际工程案例,使学生更好地理解建筑力学的原理和方法;2. 问题讨论法:引导学生主动思考、探讨问题,培养学生的解决问题能力;3. 小组合作法:鼓励学生分工合作,提高团队协作能力和沟通能力;4. 信息技术辅助教学:利用计算机软件、网络资源等,丰富教学手段,提高教学质量。

四、教学评价1. 平时成绩评价:包括课堂表现、作业完成情况、小组合作表现等;2. 考试成绩评价:包括理论知识考试和实际问题分析考试两部分;3. 综合实践评价:考察学生在实际工程中的运用能力和创新能力。

《建筑力学》教案一、教学目标1. 让学生了解和掌握建筑力学的基本概念、基本原理和基本方法。

2. 培养学生运用建筑力学知识分析和解决实际问题的能力。

3. 使学生熟悉建筑力学在建筑设计和施工中的应用。

二、教学内容1. 建筑力学的基本概念:力的概念、作用点和力臂、力的分解和合成、力的矩、力的平行四边形法则等。

2. 建筑力学的基本原理:平衡条件、静力平衡、动力平衡、简化原理、超静定结构等。

3. 建筑力学的计算方法:截面力、截面矩、剪力、弯矩、剪力墙、梁、柱、板的受力分析等。

4. 建筑力学在建筑设计和施工中的应用实例。

三、教学方法1. 采用课堂讲授、案例分析、互动讨论相结合的方式进行教学。

2. 利用多媒体课件、模型等教学辅助工具,增强学生对建筑力学概念和原理的理解。

3. 布置适量练习题,巩固所学知识,提高学生分析和解决问题的能力。

四、教学安排1. 课时:总共40课时,每课时45分钟。

2. 教学进度安排:第1-8课时:基本概念和基本原理第9-16课时:基本计算方法第17-24课时:应用实例分析五、教学评价1. 平时成绩:课堂表现、作业完成情况、练习题的正确率等,占总评的40%。

2. 期中考试:测试建筑力学的基本概念、基本原理和基本计算方法,占总评的30%。

3. 课程设计:分析一个建筑项目的力学问题,并提出解决方案,占总评的30%。

六、教学资源1. 教材:《建筑力学》,作者:X2. 课件:利用PowerPoint制作的课件,包括文字、图片、动画和视频等。

3. 模型:建筑力学相关模型,如梁、柱、板等。

4. 练习题库:包括选择题、填空题、计算题和案例分析题等。

七、教学过程1. 导入:通过一个实际建筑项目,引入建筑力学的基本概念和作用。

2. 课堂讲授:讲解建筑力学的基本概念、基本原理和基本方法。

3. 案例分析:分析实际建筑项目中的力学问题,引导学生运用所学知识解决问题。

4. 互动讨论:分组讨论,学生提出问题,教师解答,增强学生的理解和记忆。

《建筑力学》课程教案一、课程简介1. 课程背景《建筑力学》是土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理等相关专业的一门重要专业基础课程。

通过本课程的学习,使学生掌握建筑力学的基本概念、基本理论和基本方法,培养学生运用力学知识分析和解决工程实际问题的能力。

2. 课程目标(1)掌握建筑力学的基本概念、基本理论和基本方法;(2)能够运用力学知识分析和解决工程实际问题;(3)培养学生的空间想象能力、抽象思维能力和创新能力。

二、教学内容1. 绪论介绍建筑力学的定义、研究对象、研究方法及其在工程中的应用。

2. 力学基础(1)力学的基本概念:力、变形、应力、应变、弹性模量、泊松比等;(2)静力学基本定律:牛顿三定律、受力分析、平衡条件等;(3)流动力学基本定律:流体静力学、流体动力学等。

3. 材料力学(1)拉伸与压缩:应力、应变、弹性模量、泊松比、屈服强度、极限强度等;(2)弯曲:弯曲应力、弯曲应变、抗弯强度、挠度、剪力、弯矩等;(3)扭转:扭转应力、扭转应变、抗扭强度等。

4. 结构力学(1)梁式结构:梁的弯曲、剪力、弯矩、挠度等;(2)拱式结构:拱的受力分析、压力分布、拱的稳定性等;(3)刚架结构:刚架的受力分析、内力、位移、稳定性等。

5. 弹性力学(1)弹性力学的基本方程:平衡方程、本构关系;(2)平面应力问题:应力、应变、应力分量、应变分量等;(3)空间应力问题:应力、应变、应力分量、应变分量等。

三、教学方法与手段1. 教学方法(1)讲授:系统地传授知识,引导学生掌握基本理论;(2)案例分析:分析工程实际问题,培养学生解决实际问题的能力;(3)上机实习:运用软件进行力学分析,提高学生的实践能力。

2. 教学手段(1)多媒体课件:生动形象地展示力学现象和问题;(2)板书:清晰地表达力学原理和公式;(3)软件:运用ANSYS、SAP2000等软件进行力学分析。

四、教学评价1. 考核方式(1)平时成绩:课堂表现、作业、实验报告等;(2)期中考试:测试学生对力学基本知识的掌握程度;(3)期末考试:测试学生对课程内容的掌握程度。

《建筑力学》教案一、教学目标1. 了解建筑力学的基本概念和原理,掌握力学的基本计算方法。

2. 能够运用建筑力学知识分析和解构建筑结构中的受力情况。

3. 培养学生的空间想象能力和解决问题的能力。

二、教学内容1. 第一章:建筑力学基本概念教学重点:力学的基本概念、力学单位制、牛顿运动定律。

教学难点:牛顿运动定律的理解和应用。

2. 第二章:平面力系教学重点:力的合成与分解、平行四边形法则、力的矩、力的偶矩。

教学难点:力的合成与分解的计算、力的矩的理解。

3. 第三章:空间力系教学重点:空间力的合成与分解、空间力的平行四边形法则、空间力的矩。

教学难点:空间力的合成与分解的计算、空间力的矩的理解。

4. 第四章:轴向拉伸与压缩教学重点:轴向拉伸与压缩的基本概念、应力、应变、弹性模量、屈服强度。

教学难点:应力、应变的计算、弹性模量和屈服强度的理解。

5. 第五章:扭转教学重点:扭转的基本概念、扭矩、剪切应力、扭转刚度。

教学难点:扭矩的计算、剪切应力的理解、扭转刚度的概念。

三、教学方法1. 采用讲授法,讲解建筑力学的基本概念和原理,并通过实例进行解释和阐述。

2. 使用图形和模型辅助教学,帮助学生建立空间想象能力。

3. 引导学生进行课堂练习和思考,培养学生的解决问题的能力。

4. 组织课堂讨论和小组活动,促进学生之间的交流和合作。

四、教学评估1. 课堂练习:布置相关的习题和案例,检查学生对建筑力学知识的掌握程度。

2. 小组讨论:评估学生在小组活动中的参与程度和合作能力。

3. 期末考试:全面测试学生对建筑力学的理解和应用能力。

五、教学资源1. 教材:《建筑力学》教科书。

2. 图形和模型:力学图示、建筑结构模型。

3. 计算机软件:用于辅助教学和计算的软件。

4. 网络资源:相关的在线教学资源和案例。

六、第六章:弯曲教学重点:弯曲的基本概念、弯曲应力、弯曲变形、梁的弯曲强度。

教学难点:弯曲应力、弯曲变形的计算、梁的弯曲强度的理解。

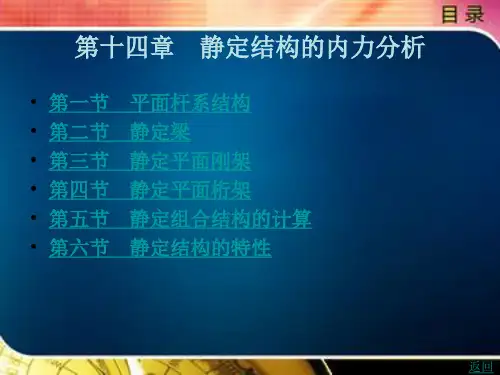

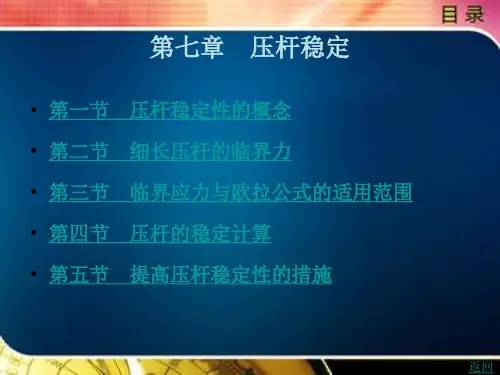

建筑力学课程电子教案第一章:建筑力学概述1.1 课程介绍解释建筑力学的定义和研究对象强调建筑力学在建筑设计中的重要性1.2 力学基本概念介绍力的概念及其计量单位解释牛顿运动定律1.3 建筑结构类型介绍梁、柱、板、壳等基本结构元素解释不同结构类型的受力特点和应用场景第二章:材料力学性能2.1 材料应力与应变解释应力、应变的概念及其计量方式介绍比例极限、弹性极限和塑性极限的概念2.2 材料力学特性介绍弹性模量、剪切模量和泊松比的概念解释不同建筑材料的力学性能特点2.3 材料破坏准则介绍最大应力准则和能量准则解释材料破坏的条件和判断方法第三章:平面弯曲与扭转3.1 弯曲的基本概念介绍弯曲的定义及其产生的原因解释弯曲应力、弯曲中心等概念3.2 扭转的基本概念介绍扭转的定义及其产生的原因解释扭转应力、扭转角等概念3.3 弯曲与扭转的计算介绍弯曲和扭转的计算方法解释梁的剪力、弯矩和扭转矩的计算公式第四章:静力平衡与受力分析4.1 静力平衡条件介绍静力平衡的定义和条件解释力的合成和分解原理4.2 受力分析方法介绍受力分析的基本步骤和方法解释支座反力、作用力和反作用力的概念4.3 空间受力体系分析介绍空间受力体系的特点和分析方法解释空间力系的合成和分解原理第五章:结构稳定性与失效模式5.1 结构稳定性的概念介绍结构稳定性的定义和重要性解释稳定性和不稳定性的判断方法5.2 临界力与屈曲介绍临界力和屈曲的概念解释压杆屈曲的原因和计算方法5.3 失效模式与极限状态设计介绍失效模式的分类和特点解释极限状态设计的概念和应用方法第六章:梁、柱和板的受力分析6.1 梁的受力分析介绍梁的受力特点和基本假设解释梁的剪力、弯矩和扭转矩的计算方法6.2 柱的受力分析介绍柱的受力特点和基本假设解释柱的轴力、剪力和弯矩的计算方法6.3 板的受力分析介绍板的受力特点和基本假设解释板的应力、应变和弯曲的计算方法第七章:建筑结构的设计与计算7.1 结构设计的基本原则介绍结构设计的安全性、稳定性和经济性原则解释结构设计的规范和标准7.2 结构计算方法介绍结构计算的基本方法和步骤解释结构计算的假设和限制条件7.3 结构设计的案例分析分析实际建筑结构设计案例解释结构设计中的关键问题和解决方案第八章:建筑结构材料8.1 结构材料的分类与选择介绍常用结构材料的种类和特性解释结构材料选择的原则和依据8.2 结构材料的力学性能介绍结构材料的弹性模量、抗拉强度、抗压强度等性能指标解释结构材料力学性能的测试方法和评价标准8.3 结构材料的耐久性介绍结构材料耐久性问题的原因和影响解释结构材料耐久性改善方法和措施第九章:建筑结构施工与验收9.1 结构施工的基本原则介绍结构施工的安全性、可靠性和质量控制原则解释结构施工的规范和标准9.2 结构施工的技术要求介绍结构施工的技术要求和操作步骤解释结构施工中的关键技术和注意事项9.3 结构验收的方法与标准介绍结构验收的方法和程序解释结构验收的标准和评价指标第十章:建筑结构抗震设计10.1 地震与地震作用介绍地震的基本概念和地震作用的特点解释地震动的时程分析和反应谱方法10.2 抗震设计原则介绍抗震设计的安全性、弹塑性分析和韧性原则解释抗震设计的规范和标准10.3 抗震设计方法与应用介绍抗震设计的计算方法和步骤分析实际建筑结构抗震设计案例重点和难点解析重点环节1:材料力学性能材料应力与应变的概念及其计量方式弹性模量、剪切模量和泊松比的概念和计算重点环节2:平面弯曲与扭转弯曲应力、弯曲中心和扭转应力、扭转角的计算方法梁的剪力、弯矩和扭转矩的计算公式重点环节3:静力平衡与受力分析静力平衡的条件和力的合成与分解原理支座反力、作用力和反作用力的概念和计算重点环节4:结构稳定性与失效模式稳定性和不稳定性的判断方法压杆屈曲的原因和计算方法重点环节5:梁、柱和板的受力分析梁、柱和板的受力特点和基本假设剪力、弯矩和轴力的计算方法重点环节6:建筑结构的设计与计算结构设计的安全性、稳定性和经济性原则结构计算的基本方法和步骤重点环节7:建筑结构材料常用结构材料的种类和特性结构材料力学性能的测试方法和评价标准重点环节8:建筑结构施工与验收结构施工的安全性、可靠性和质量控制原则结构施工的技术要求和操作步骤重点环节9:建筑结构抗震设计地震作用的特点和反应谱方法抗震设计的安全性、弹塑性分析和韧性原则。

《建筑力学》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解建筑力学的基本概念和原理;(2)掌握力学的基本计算方法和分析方法;(3)能够应用建筑力学知识解决实际工程问题。

2. 过程与方法:(1)通过案例分析,培养学生的动手能力和实践能力;(2)通过小组讨论,培养学生的团队合作能力和沟通能力;(3)通过问题解决,培养学生的创新能力和解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对建筑力学的兴趣和热情;(2)培养学生勇于探索和坚持真理的精神;(3)培养学生关注社会发展和人民群众利益的责任感。

二、教学内容第1课时:建筑力学概述1. 建筑力学的定义和研究对象2. 建筑力学的分支学科3. 建筑力学在工程中的应用第2课时:内力分析1. 内力的概念和分类2. 内力计算的基本方法3. 剪力、弯矩和应力的概念及其计算第3课时:变形与稳定性1. 变形的概念和分类2. 弹性变形和塑性变形的区别3. 结构稳定性的概念和判断方法第4课时:建筑材料力学性能1. 建筑材料的力学性能指标2. 常用建筑材料的力学性能3. 材料力学性能的检测方法第5课时:简单受力构件的设计1. 受力构件的分类和特点2. 受力构件设计的基本原则3. 常见受力构件的设计方法三、教学资源1. 教材:《建筑力学》2. 课件:建筑力学基本概念、原理和案例分析3. 实验设备:力学实验仪器、建筑材料样品等四、教学评价1. 课堂问答:通过提问了解学生对建筑力学基本概念和原理的理解程度;2. 作业批改:检查学生对内力分析、变形与稳定性等内容的掌握情况;3. 实验报告:评估学生在实验中的动手能力和问题解决能力;4. 课程论文:评价学生对建筑力学知识的综合运用和分析能力。

五、教学建议1. 注重理论与实践相结合,通过案例分析和实验操作,提高学生的实践能力;2. 鼓励学生提问和发表见解,培养学生的思考能力和创新精神;3. 注重课堂氛围的营造,激发学生对建筑力学的兴趣和热情;4. 加强与相关学科的联系,提高学生的综合素质和应用能力。

《建筑力学》课程教案一、课程概述1.1 课程目的本课程旨在让学生了解和掌握建筑力学的基本概念、原理和方法,培养学生分析和解决建筑结构力学问题的能力。

1.2 课程内容课程内容包括:力学基础、平面力系、空间力系、弹性理论、材料力学、结构力学等。

1.3 适用对象本课程适用于建筑学、土木工程等相关专业的学生。

二、教学目标2.1 知识目标(1)掌握力学基本概念、原理和方法;(2)了解建筑力学在工程中的应用;(3)熟悉常见建筑结构的受力分析。

2.2 能力目标(1)能够运用建筑力学知识分析简单结构;(2)具备一定的解决建筑结构力学问题的能力;(3)提高学生的创新能力和实践能力。

三、教学方法3.1 授课方式采用课堂讲解、案例分析、实验教学相结合的方式进行授课。

3.2 教学手段(1)使用多媒体课件进行教学,提高学生的学习兴趣;(2)开展课堂讨论,激发学生的思考;(3)安排实验课程,增强学生的实践能力。

四、教学安排4.1 课时分配本课程共计32课时,其中理论课时24课时,实验课时8课时。

4.2 教学进度(1)第1-8课时:力学基础;(2)第9-16课时:平面力系;(3)第17-24课时:空间力系;(4)第25-32课时:弹性理论、材料力学、结构力学。

五、考核方式5.1 平时成绩(1)课堂表现:30%;(2)作业完成情况:40%;(3)实验报告:30%。

5.2 期末考试(1)闭卷考试,占总成绩的70%;(2)考试内容涵盖课程全部知识点。

六、教学资源6.1 教材推荐使用《建筑力学》教材,以及其他相关辅助教材。

6.2 课件制作多媒体课件,包括文字、图片、动画和视频等,以便于生动展示课程内容。

6.3 实验设备准备实验所需的仪器设备,如力学实验台、测力计、弹簧等。

七、教学评价7.1 过程评价定期对学生的课堂表现、作业完成情况和实验报告进行评价,以了解学生的学习进度。

7.2 期末考试期末进行闭卷考试,评估学生对课程知识的掌握程度。

建筑力学(静力学)课程教案一、课程简介1.1 课程名称:建筑力学(静力学)1.2 课程性质:专业基础课1.3 学时与学分:共计64学时,4学分1.4 适用专业:土木工程、建筑学等相关建筑类专业1.5 课程目标:使学生掌握静力学的基本概念、基本原理和基本方法,培养学生运用静力学知识分析和解决实际问题的能力。

二、教学内容2.1 静力学基本概念2.1.1 力的概念2.1.2 作用点和反作用点2.1.3 力的分解与合成2.1.4 力的矩与力臂2.2 静力学基本原理2.2.1 二力平衡条件2.2.2 力的合成与分解2.2.3 力矩平衡条件2.2.4 平面汇交力系和平行力系的平衡条件2.3 静力学基本方法2.3.1 受力分析2.3.2 截面力矩计算2.3.3 固定端弯矩和剪力计算2.3.4 支座反力和支座反力矩计算三、教学方法与手段3.1 教学方法3.1.1 讲授法:讲解静力学基本概念、原理和方法。

3.1.2 案例分析法:分析实际工程案例,培养学生运用静力学知识解决实际问题的能力。

3.1.3 实验法:进行力学实验,巩固理论知识。

3.2 教学手段3.2.1 投影仪:展示PPT课件,辅助讲解。

3.2.2 模型教具:直观展示力学模型,帮助学生理解。

3.2.3 计算机软件:利用力学分析软件进行受力分析,提高教学效果。

四、教学评价4.1 平时成绩:课堂表现、作业完成情况、实验报告等,占比30%。

4.2 期中考试:闭卷考试,占比40%。

4.3 期末考试:闭卷考试,占比30%。

五、教学计划5.1 授课时间:共计16周,每周4学时。

5.2 授课安排:具体授课内容安排如下:第1-4周:静力学基本概念第5-8周:静力学基本原理第9-12周:静力学基本方法第13-16周:案例分析与实验实践六、教学资源6.1 教材:《建筑力学》(静力学部分),作者:X,出版社:X。

6.2 辅助教材:《建筑力学学习指导》,作者:X,出版社:X。

6.3 网络资源:相关在线课程、学术文章、论坛讨论等。

建筑力学课程电子教案一、课程简介1.1 课程背景建筑力学是土木工程、建筑学等相关专业的核心基础课程,主要研究建筑结构在各种荷载作用下的受力性能及变形规律。

通过本课程的学习,使学生掌握建筑力学的基本理论、基本知识和基本方法,为后续专业课程的学习和工程实践打下坚实基础。

1.2 课程目标(1)掌握建筑力学的基本概念、基本原理和基本方法;(2)能够运用建筑力学知识分析解决实际工程问题;(3)培养空间想象能力、抽象思维能力和创新能力;(4)提高学生的科学素养和工程意识。

二、教学内容2.1 力学基础(1)力的概念及其分类;(2)矢量运算;(3)坐标系与力学坐标;(4)平衡条件。

2.2 材料力学性能(1)拉伸、压缩和剪切;(2)扭转;(3)弯曲;(4)材料力学性能的影响因素。

2.3 弹性力学(1)弹性概念及其基本假设;(2)应力应变关系;(3)弹性方程;(4)平面应力问题。

2.4 结构力学(1)结构的内力分析;(2)截面力;(3)梁、板、壳的弯曲;(4)空间结构的内力分析。

三、教学方法与手段3.1 教学方法(1)讲授:系统讲解建筑力学的基本概念、基本原理和基本方法;(2)案例分析:分析实际工程案例,培养学生解决实际问题的能力;(3)讨论与交流:鼓励学生积极参与课堂讨论,培养学生的思维能力和创新能力。

3.2 教学手段(1)多媒体教学:运用课件、图片、视频等丰富教学内容,提高学生的学习兴趣;(2)网络教学平台:发布课件、习题、案例等资源,方便学生自主学习;(3)实验室实践:开展力学实验,巩固理论知识,提高学生的实践能力。

四、教学评价4.1 平时成绩(1)课堂表现:参与讨论、提问等;(2)作业:按时完成并提交;4.2 考试成绩(1)期末考试:考察学生对课程知识的掌握程度;(2)课程设计:结合实际工程案例,运用建筑力学知识进行分析。

五、教学计划5.1 课时安排(1)课堂讲授:每周3课时,共计18周;(2)实验实践:每周1课时,共计12周;(3)自学与讨论:学生自主安排时间。

浙江大学教务处一、课程性质与任务1、本课程是土建类专业的一门必修专业基础课,主要研究结构及构件受力和承载能力问题,是工程技术人员必备的知识。

2、课程任务本课程包括理论力学、材料力学、结构力学三方面内容。

1、通过对结构、构件受力情况的分析和平衡状态的研究,学会分析工程结构的受力情况。

2、研究结构、构件在载荷作用下的内力及变形规律;建立构件强度、刚度和稳定性计算的理论基础,保证结构、构件在既安全又经济的前提下工作。

二、课程目的和要求本课程教学目的:在简单构件受力及变形分析的基础上,进一步掌握分析、计算杆件结构受力与变形的基本原理和方法,了解各类结构的受力性能,培养结构分析与计算方面的能力,为学习有关专业课程及进行结构设计和科学研究打下基础。

本课程的基本要求如下:了解:极限应力、应力集中等概念;三铰拱的计算;剪应力互等定理。

掌握:力及力偶概念、性质;应力、应变概念;剪切挤压实用计算;扭转计算;组合变形的强度计算;熟练掌握:物体的受力分析;平面力系的平衡问题;轴向拉伸和压缩的强度、刚度计算;弯曲变形的强度计算;静定结构的内力计算(内力图)。

重点培养:学生的分析问题、解决问题的抽象思维能力,培养认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风。

三、课程内容及要求绪论知识点:1、建筑力学的任务及研究对象;2、强度、刚度、稳定性的概念;重点:强度、刚度、稳定性等概念课时分配:1学时第1章静力学基本概念与受力图知识点:1、力的基本概念;2、静力学公理;3、约束类型及其约束反力;4、物体的受力分析与受力图;5、荷载的分类;6、构件及杆件结构的分类;7、结构的计算简图;重点:静力学公理;常见约束及其约束反力;物体的受力分析与受力图;难点:物体的受力分析;课时分配:5学时第2章平面汇交力系知识点:1、平面汇交力系合成与平衡的几何法;2、平面汇交力系合成与平衡的解析法;重点:平面汇交力系合成与平衡的解析法;合力投影定理;难点:力在直角坐标轴上的投影课时分配: 6学时第3章力矩与平面力偶系知识点:1、力矩与力偶;2、平面力偶系合成与平衡。