八年级数学数据代表平均数

- 格式:ppt

- 大小:855.50 KB

- 文档页数:19

八年级平均数知识点平均数是一个常见的数学概念,它在我们的日常生活和各个领域中都有广泛的应用。

在八年级数学中,平均数也是一个非常重要的知识点,掌握平均数的相关概念和计算方法,对于学生的数学学习和今后生活中的各种实际问题都有很大的帮助。

一、平均数的概念平均数是一组数据的总和与数量的比值。

当我们需要对一组数据进行综合性的描述时,通常会考虑使用平均数。

平均数有三种常见的形式:算术平均数、几何平均数和调和平均数。

二、算术平均数算术平均数是指一组数据所有数值之和与数据个数之比。

算术平均数的计算方法如下:设一组数据为:a1,a2,a3,……,an则这组数据的算术平均数为:平均数= (a1 + a2 + a3 + … + an) ÷ n例如:对于数据4,2,6,8,5,其算术平均数为:平均数 = (4 + 2 + 6 + 8 + 5) ÷ 5 = 25 ÷ 5 = 5三、几何平均数几何平均数是多组数据相乘的积的n次方根,其中n为数据的数量。

几何平均数的计算方法如下:设一组数据为:a1,a2,a3,……,an则这组数据的几何平均数为:平均数= (a1 × a2 × a3 × … × an) 的 1/n 次方例如:对于数据4,2,6,8,5,其几何平均数为:平均数 = (4 × 2 × 6 × 8 × 5) 的 1/5 次方≈ 5.091四、调和平均数调和平均数是指一组数据的倒数的平均值的倒数。

调和平均数的计算方法如下:设一组数据为:a1,a2,a3,……,an则这组数据的调和平均数为:平均数= n ÷ ((1/a1) + (1/a2) + (1/a3) + … + (1/an))例如:对于数据4,2,6,8,5,其调和平均数为:平均数= 5 ÷ ((1/4) + (1/2) + (1/6) + (1/8) + (1/5)) ≈ 3.91五、如何选择平均数对于多组数据,可以采用不同的平均数来描述其特征。

20.1.1平均数——人教版版八年级上册第二十章第一节教学设计一、学生状况分析本节课是人教版版数学教材八年级下册第二十章《数据的代表》的第1节——“平均数”的第1课时.学生在小学阶段已经初步学习过算术平均数的概念,会简单地求一组数据的算术平均数,并会单一地用算术平均数理解一组数据的平均水平.进入初中阶段后,在七年级相关知识的学习过程中,学生已经经历了一些统计活动,解决了一些简单的现实问题,感受到了数据收集和处理的必要性和作用,获得了从事统计活动所必须的一些数学活动经验,具备了一定的合作与交流的能力.二、教学任务分析本节课的教学任务是:让学生理解算术平均数、加权平均数的概念;会求一组数据的算术平均数和加权平均数;能解决有关平均数的实际问题,发展学生的数学应用能力, 达成有关的情感态度目标.根据以上分析,制定本节课的教学任务入下:1.知识与技能(1)认识权、会求加权平均数,并体会权的差异对结果的影响.(2)理解简单平均数和加权平均数的区别和联系,并能利用其解决一些实际问题.2. 过程与方法(1)通过小组活动,初步经历数据的处理过程,发展学生数据处理能力.(2)经历从特殊到到一般的数学探究方法,认识加权平均数的意义和价值,解决简单的实际问题.3. 情感态度与价值观(1)通过小组合作的活动,进一步增强与他人交流的意识与能力,培养学生的合作意识和能力.(2)通过权对结果的影响,使学生体会数学与人类社会的密切联系,通过解决身边的实际问题,体会到从不同角度考虑问题的必要性,认识事物要经历从一般到特殊的过程.了解数学的价值,增进对数学的理解和学好数学的信心.在探索过程中形成实事求是的态度和勇于探索的精神.4、教学重难点 教学重点:(1)加权平均数的概念,会求加权平均数. (2)简单平均数与加权平均数的区别和联系. 教学难点:体会权的差异对结果的影响,认识到权的重要性. 三、教学过程设计本节课由五个教学环节组成,它们是“温旧孕新——探新知权——新知升华—学以致用——小结平均数”.其具体内容与分析如下:按照学生的认知规律,遵循以“学生为主体,教师为主导,数学活动为主线”的指导思教 学 内 容教师活动 学生活动 教学目的一、 温旧孕新问题1 2017年2月28日由《重庆晚报》打造的“重庆六一班”小记者培训课,在德普外国语学校开班,并授予德普为小记者培训基地. 经过激烈的比赛,学校现在要在甲、乙两名同学中选拔出一名“德普小记者”,他们的各项成绩(百分制)如下表:现在请计算两名候选者的平均成绩(百分制),如果你是评委,从他们的成绩看,应该选谁呢?展示视频图片以什么样的标准来比较他们的成绩?肯定分配中突出某项的方案具有合理性,并通过计算得出方案的可行性.在总分、平均分相等的情况下,具体该如何比较选拔?学生给出方案计算总分、平均分无法解决问题,让学生感受不同成绩在同一个问题上的重要程度不同,体会数据赋予“权”的必要性.形式变化,实质仍然反映了数据的不同重要程度.二、探新知权 1、加权平均数的概念 由小记者在四个测试中的重要程度不同,在老师的追问中,由学生自己探索出权的呈现形式,引入“权”的概念,导入课题. 权的定义: 权表示:数据的重要程度 数据的权反映数据的相对重要程度. 权形式:比例、百分比 根据不同的权重,所求的平均数就是加权平均数. 归纳: 一般地,若n 个数1x ,2x ,…,n x 的权分别提炼出权的定义:反映数据的重要程度.体会“权”的差异对“加权平均数”结果的影响.“简单平均数”可以看作是权相等的“加权平均数”.给学生一个反思自悟的过程.是 1w ,2w ,…,n w ,则 112212n nnx w x w x w x w w w ++=++叫做这n 个数的加权平均数(weighted average ) .书本171-172页“加权平均数”的相关内容.三、新知升华简单平均数与加权平均数统称为算术平均数. 当数据的权都相等时,所求的加权平均数就是简单平均数,简单平均数是加权平均数地特殊情况, 四、学以致用 一次演讲比赛中,评委将从演讲内容、演讲能力、演讲效果三个方面为选手打分. 其中一位选手的单项成绩(百分制)如下表:(1)按演讲内容占60%、演讲能力占30%、演讲效果占10%,计算选手的平均成绩;(2)演讲内容、演讲能力、演讲效果按 3:2: 1的比确定,计算选手的平均成绩.五、学以致用 小组编题1. 选择你感兴趣的生活中加权平均数的例子为背景;2. 可以采用不同形式给出相应考察项目的权;3. 小组合作探究,要分工明确,设计出科学合理的求加权平均数的题目;4. 小组活动时间共18分钟;5. 活动结束后 ,每个小组派两个代表上台展示成果.六、小结—平均数 我最大的收获是…我对同学和同伴的表现感到… 我从同学身上学到了…本节课在对你今后的生活中对待一些事情进行分析时,会有什么帮助?七、布置作业.必做题:教科书第113页练习第2题;归纳概括公式(权的百分数的形式与比的形式)从加权平均数的多种形式计算巩固所学知识,并为下面生活中的加权平均例子提供素材.归纳概括公式利用刚才总结的公式列出式子.学生举例巩固所学体会“权”的对结果的影响,进一步理解“权”.感受加权平均数在生活中应用的广泛,体会数学的价值.巩固演练、反馈矫正(备用)1.(★)如果一组数据5, x, 3, 4的平均数是5, 那么x=____;2.(★★)某小区月底统计用电情况:其中有4户用电45度,有5户用电42度, 有6户用电50度, 则平均每户用电_____度;3. (★★)某校规定学生的体育成绩由三部分组成:体育课外活动占成绩的20%,体育理论测试占30%,体育技能测试占50%.小颖的上述三项成绩依次为92分、80 分、84 分,则小颖这学期的体育成绩是多少分?4. (★★★)小亮买甲种练习本a本,每本m元;买乙种练习本b本,每本n元,两种练习本平均每本多少元?你得了________颗★。

初中数学如何计算数据的平均数计算数据的平均数是一种常见的统计运算,用于求取一组数据的平均值。

平均数是衡量数据集中趋势的常用指标,它反映了数据的典型值或平均水平。

下面将详细介绍如何计算数据的平均数。

假设有一组数据集,数据依次为x1, x2, x3, ..., xn,其中n 表示数据的数量。

计算数据的平均数的步骤如下:1. 将数据依次相加:将数据集中的每个观测值依次相加,即x1 + x2 + x3 + ... + xn。

2. 除以数据的数量:将上一步的结果除以数据的数量n。

计算公式为:平均数= (x1 + x2 + x3 + ... + xn) / n这样就得到了数据的平均数。

举个例子来说明:假设有一组数据集,分数依次为80, 85, 90, 95,求这组数据的平均数。

步骤1:将数据相加:80 + 85 + 90 + 95 = 350步骤2:除以数据的数量:350 / 4 = 87.5所以,这组数据的平均数为87.5。

需要注意的是,计算平均数时,数据的数量n 应该大于等于1,否则无法计算平均数。

此外,平均数的计算结果可能是小数或分数,取决于数据的特点和精确度要求。

平均数的应用:平均数常用于以下情况:-描述数据集的总体水平,例如平均年龄、平均身高等。

-比较不同数据集之间的差异,例如不同班级的平均成绩、不同地区的平均收入等。

-计算其他统计指标,例如方差、标准差等。

需要注意的是,平均数只是数据集中的一个概括,它不能完全代表数据的特征。

在数据分析中,我们通常会结合其他统计指标和可视化方法来综合分析数据的特征和规律,以获得更全面和准确的结论。

此外,当数据集中存在极端值(离群值)时,平均数可能会受到影响,不够稳定。

在这种情况下,可以考虑使用中位数等其他中心趋势度量来更好地描述数据的集中趋势。

总结起来,计算数据的平均数是一种简单而常用的统计方法,它能够提供数据集中心位置的一个概括。

通过计算平均数,我们可以了解数据的典型值或平均水平,从而更好地理解数据的特征和趋势。

初中数学什么是平均数如何计算平均数平均数(Mean)是统计学中最常用的描述数据集中集中趋势的指标,常用于初中数学中计算数据集的平均水平。

平均数是将数据集中的所有数值相加后再除以数据的个数,从而得到一个代表数据集中平均水平的数值。

本文将介绍平均数的概念,并详细说明如何计算平均数。

计算平均数的步骤如下:1. 收集数据。

收集需要计算平均数的数据集,可以是数量、属性或特征的数据。

确保数据的准确性和完整性。

2. 求和。

将数据集中的所有数据相加,得到总和。

3. 计算个数。

统计数据集中的数据个数,得到个数值。

4. 计算平均数。

将总和除以个数,得到平均数。

平均数的计算公式为:平均数= 总和/ 个数例如,假设有一个班级的学生在一次考试中的成绩数据集,要计算成绩的平均数,可以按照以下步骤进行:1. 收集学生的考试成绩数据集。

2. 将数据集中的所有成绩相加,得到总和。

3. 统计数据集中的成绩个数,得到个数值。

4. 根据平均数的计算公式,将总和除以个数,得到平均数。

例如,数据集中的成绩总和为450,共有9个学生,那么平均数=450/9=50。

因此,数据集的平均数为50分。

在计算平均数时,我们需要注意以下几点:1. 数据的准确性:确保数据的准确性和完整性,以保证平均数的计算准确无误。

2. 个数的确定:正确统计数据集中的个数,以确保平均数的正确计算。

3. 数据集的大小:平均数适用于各种数据集的计算,但当数据集较小或存在异常值时,平均数可能不足以反映数据的整体特征。

4. 小数的处理:根据实际情况,确定平均数的小数位数。

综上所述,平均数是一种用于描述数据集中平均水平的指标。

计算平均数的步骤包括收集数据、求和、计算个数,并根据平均数的计算公式计算平均数。

在计算平均数时,我们需要确保数据的准确性和完整性,正确统计个数,并根据需要处理小数位数。

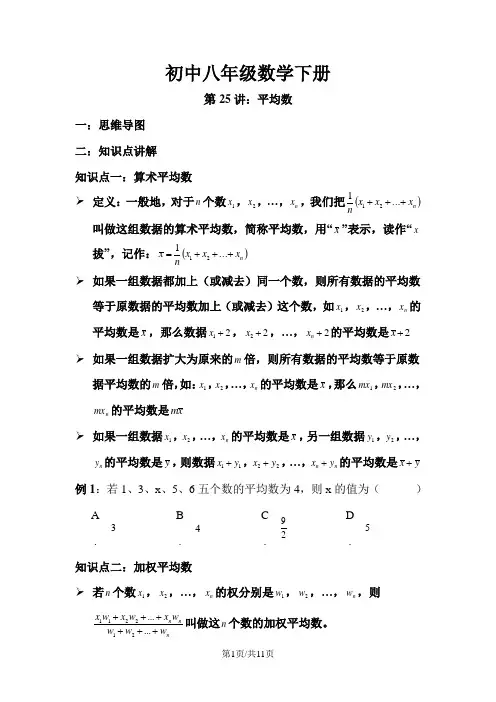

初中八年级数学下册第25讲:平均数一:思维导图 二:知识点讲解 知识点一:算术平均数➢ 定义:一般地,对于n 个数1x ,2x ,…,n x ,我们把()n x x x n+++ (1)21叫做这组数据的算术平均数,简称平均数,用“x ”表示,读作“x 拔”,记作:()n x x x nx +++= (121)➢ 如果一组数据都加上(或减去)同一个数,则所有数据的平均数等于原数据的平均数加上(或减去)这个数,如1x ,2x ,…,n x 的平均数是x ,那么数据21+x ,22+x ,…,2+n x 的平均数是2+x ➢ 如果一组数据扩大为原来的m 倍,则所有数据的平均数等于原数据平均数的m 倍,如:1x ,2x ,…,n x 的平均数是x ,那么1mx ,2mx ,…,n mx 的平均数是x m➢ 如果一组数据1x ,2x ,…,n x 的平均数是x ,另一组数据1y ,2y ,…,n y 的平均数是y ,则数据11y x +,22y x +,…,n n y x +的平均数是y x +例1:若1、3、x 、5、6五个数的平均数为4,则x 的值为( ) A .3B.4C .29D .5知识点二:加权平均数➢ 若n 个数1x ,2x ,…,n x 的权分别是1w ,2w ,…,n w ,则nnn w w w w x w x w x ++++++......212211叫做这n 个数的加权平均数。

➢ 在求n 个数的平均数时,如果1x 出现1f 次,2x 出现2f 次,……,kx 出现k f 次(这里n f f f k =+++...21),那么这n 个数的平均数nf x f x f x x kk +++=...2211也叫做1x ,2x ,…,k x 这k 个数的加权平均数,其中1f ,2f ,…,k f 分别叫做1x ,2x ,…,k x 的权。

➢ 求一组数据的加权平均数有两种情况:✧ 该组数据中的各数据重要程度不同,所占比例不一样 ✧ 该组数据中有多个数据反复出现 ➢nf i是i x 的权重,权重是针对某一指标而言的,有如下几种表示形式:✧ 用比来表示权重 ✧ 用百分比来表示权重 ✧ 用频率来表示权重例2:某市某中学一个学期的数学总平均分是按下图所示进行计算的。

八年级数学《平均数、众数和中位数》知识点班级姓名一、基本定义1、平均数:一组数据的总和除以这组数据个数所得到的商叫这组数据的平均数。

即有n个数x1,x2,…,x n,则x=1n(x1+x2+…+x n)叫这n个数的平均数。

平均数的计算方法:(1)定义法;(2)加权平均法;(3)新数据法:x=x1+a,x是x1,x2,…,x n的平均数,x1是x11=x1-a,x21=x2-a,…,x n1=x n-a的平均数.2、中位数:将一组数据按大小顺序排列,处在最中间位置的一个数或最中间的两个数的平均数叫做这组数据的中位数。

3、众数:在一组数据中出现次数最多的数叫做这组数据的众数。

二、平均数的优点和缺点平均数:一组数据的平均值(平均水平).平均数是描述一组数据的一种常用指标,反映了这组数据中各数据的平均大小。

平均数的大小与一组数据里的每个数据都有关系,其中任何数据的变动都会引起平均数的相应变动.平均数一般的计算方法为:用一组数据的总和除以这组数据的个数.平均数的优点:反映一组数的总体情况比中位数、众数更为可靠、稳定.平均数的缺点:平均数需要整批数据中的每一个数据都加人计算,因此,在数据有个别缺失的情况下,则无法准确计算,计算的工作量也较大。

平均数易受极端数据的影响,从而使人对平均数产生怀疑。

三、中位数的优点和缺点中位数:在有序排列的一组数据中最居中的那个数据(中等水平).中位数是描述数据的另一种指标,如果将一组数按从小到大排列那么中位数的左边和右边恰有一样多的数据。

中位数仅与数据的大小排列位置有关,某些数据的变动对它的中位数没有影响.中位数是将数据按大小顺序依次排列(相等的数也要全部参加排序)后“找”到的.当数据的个数是奇数时,中位数就是最中间的那个数据;当数据的个数是偶数时,就取最中间的两个数据的平均数作为中位数.中位数的优点:简单明了,很少受一组数据的极端值的影响。

中位数的缺点:中位数不受其数据分布两端数据的影响,因此中位数缺乏灵敏性,不能充分利用所有数据的信息。

平均数、众数和中位数是统计学中常用的三个重要概念。

在日常生活和各个领域,我们经常用到这些概念来描述和分析数据。

一、平均数:平均数是一组数据中所有数值的总和除以数据的个数。

平均数常用来表示一组数据的集中趋势和代表性。

计算平均数的步骤如下:1.将一组数据中的所有数值进行加和。

2.将得到的和除以数据的个数。

例如,有一组数据:2,4,6,8,10。

计算这组数据的平均数的步骤如下:2+4+6+8+10=30平均数=30/5=6所以,这组数据的平均数为6二、众数:众数是一组数据中出现次数最多的数值。

如果一组数据中有两个或多个数值出现次数相同且最多,那么这组数据就没有众数。

求众数的步骤如下:1.统计一组数据中每个数值的出现次数。

2.找出出现次数最多的数值。

例如,有一组数据:2,4,4,6,8,8,8,10。

求这组数据的众数的步骤如下:2出现1次,4出现2次,6出现1次,8出现3次,10出现1次由于8出现的次数最多,所以这组数据的众数为8三、中位数:中位数是一组数据按照从小到大排列后位于中间的数值。

如果一组数据有奇数个数值,那么中位数就是中间的那个数;如果一组数据有偶数个数值,那么中位数是中间两个数的平均值。

求中位数的步骤如下:1.将一组数据按照从小到大的顺序排列。

2.如果数据个数为奇数,找出中间的数值即为中位数;如果数据个数为偶数,找出中间两个数的平均值即为中位数。

例如,有一组数据:2,4,5,6,8,10。

求这组数据的中位数的步骤如下:将数据按照从小到大的顺序排列:2,4,5,6,8,10由于数据个数为偶数,中位数为中间两个数的平均值,即(5+6)/2=5.5所以,这组数据的中位数为5.5了解了平均数、众数和中位数的计算方法后,我们可以应用这些概念来分析实际问题。

下面举几个例子说明如何应用这些知识点:例1:小明在一次数学测验中得了以下分数:85,76,92,88,90。

求小明的平均分。

将这些分数加和:85+76+92+88+90=431平均分=431/5=86.2所以,小明的平均分为86.2例2:班级里有40个学生,他们的考试成绩如下:70,80,80,85,90,92,95,95,98、求这些成绩的众数。

初中数学如何计算平均数平均数是数学中常见的一个概念,用于表示一组数据的中间位置。

计算平均数是数学中的基本技巧之一,不仅可以帮助我们了解数据的集中程度,还可以用于解决实际问题。

本文将介绍如何计算平均数以及其在初中数学中的应用。

一、何为平均数平均数又称为算术平均数,是一组数据中所有数值的总和除以数据的个数,用于表示数据集的中心位置。

平均数常缩写为"平均数"或者用符号 "X" 表示。

二、计算平均数的方法计算平均数的方法有两种常见的形式:算术平均数和加权平均数。

下面将对这两种方法进行详细介绍。

1. 算术平均数算术平均数是最常见的计算平均数的方法。

其计算公式如下:平均数 = 总和 / 数据个数例如,给定一组数据:8,14,20,6,10,我们可以使用算术平均数的方法计算这组数据的平均数:平均数 = (8 + 14 + 20 + 6 + 10) / 5 = 58 / 5 = 11.6所以,这组数据的平均数为 11.6。

2. 加权平均数当数据集中的每个数值在重要性或权重上有所差异时,我们可以使用加权平均数来计算平均值。

加权平均数的计算公式如下:加权平均数 = (数据1 ×权重1 + 数据2 ×权重2 + ... + 数据n ×权重n) / (权重1 + 权重2 + ... + 权重n)在加权平均数中,重要性较高的数值有较大的权重,重要性较低的数值则有较小的权重。

通过这种方式,我们可以更准确地计算数据集的平均值。

三、初中数学中的应用在初中数学中,平均数是一个重要的概念,它在各个领域有着广泛的应用。

以下是初中数学中平均数的几个常见应用场景。

1. 平均分数平均数经常用来表示学生在某个考试或者课程中的平均成绩。

例如,小明在语文、数学和英语这三门课中的分数分别为80、90和85。

为了了解小明在这三门课程上的整体表现,我们可以计算他的平均分数:平均分数 = (80 + 90 + 85) / 3 = 255 / 3 = 85所以,小明的平均分数为85。

6.1平均数、中位数、众数学习目标:1、明确平均数与加权平均数的概念。

2、理解中位数与众数的意义。

3、能熟练的计算简单的实际问题的平均数和加权平均数。

4、会求一组数据的众数和中位数。

5、掌握两种平均数的联系与区别。

学习重点:1、平均数的计算,加权平均数中权对结果的影响。

2、掌握中位数、众数等数据代表的概念学习难点:1、探索算术平均数和加权平均数的联系和区别2、选择恰当的数据代表对数据做出判断。

教学过程:一、平均数1、一组数据25、17、18、20,那么他们的平均数是2、一家公司打算招聘一名英文翻译,对甲乙两名应试者进行了听、说、读、写的英语水平测试,他们的各项成绩〔百分制〕如下表所示。

(1)如果这家公司想招一名综合能力较强的翻译,计算两名应试者的平均成绩〔百分制〕,从他们的成绩看,应该录取谁?(2)如果这家公司想招一名笔译能力较强的翻译,听、说、读、写成绩按照2:1:3:4的比确定,计算两名应试者的平均成绩〔百分制〕,从他们的成绩看应该录取谁?由两个题引出平均数和加权平均数的概念:一般地,有n 个数12n x ,x ,x ,…,我们把12n 1(x x +x )n++…叫做这n 个数的算术平均数,简称平均数.记作x 〔读做“x 拔〞〕。

在一组数据中,数据重复出现的次数f 叫做这个数据的权.按照这种方法求出的平均数,叫做加权平均数。

加权平均数的计算公式为:假设数据1x 出现1f 次,2x 出现2f 次,3x 出现3f 次……k x 出现k f 次,这组数据的平均数为x ,则x =1n〔1f 1x +2f 2x +3f 3x +…+k f k x 〕〔其中n=1f +2f +3f +…+k f 〕“权〞。

要点诠释:〔1〕k f 越大,表示k x 的个数越多,“权〞就越重. 数据的权能够反映数据的相对“重要程度〞.〔2〕加权平均数实际上是算术平均数的另一种表现形式,是平均数的简便运算。

加权平均数:要点诠释:〔1〕平均数表示一组数据的“平均水平〞,反映了一组数据的集中趋势.〔2〕平均数的大小与一组数据里的每个数据均有关系,其中任一数据的变动都会引起平均数的变动,所以平均数容易受到个别特殊值的影响.二、快乐闯关1、为考察甲乙两种农作物的长势,研究人员分别抽取了10株苗,测得它们的高度〔单位:cm〕如下:甲:9,14,11,12.9,13,10,8,12,8乙:8,13,12,11,9,12,7,7,9,11你认为哪种农作物长得高一些?说明理由。

初中数学知识归纳平均数的计算和性质初中数学知识归纳:平均数的计算和性质数学是一门关于数量、结构、变化和空间等概念的学科。

平均数是数学中常用的概念之一,广泛应用于各个领域,帮助我们了解和比较数据的集中趋势。

本文将对初中数学知识中平均数的计算和性质进行归纳总结。

一、平均数的定义与计算平均数是一组数据的集中趋势的度量,通常用于表示一组数据的中心值。

在统计学中,平均数可以分为算术平均数、加权平均数和几何平均数等多种形式。

而在初中数学中,我们主要关注算术平均数的计算。

算术平均数的计算方法非常简单,只需将一组数据相加,再除以数据的个数即可。

例如,对于数据集{5, 7, 9, 12, 15},该组数据的个数为5,将这些数据相加得到48,再除以5,得到算术平均数为48/5=9.6。

二、平均数的性质1. 平均数的唯一性:对于一组给定的数据,其算术平均数是唯一的,即只有一个值能代表这组数据的中心趋势。

例如,对于数据集{5, 7, 9, 12, 15},它们的算术平均数是9.6,不存在其他值可以代表这组数据的中心。

2. 平均数与数据的关系:平均数受到数据的每个值的影响,当其中一个数据发生变化时,平均数也会发生相应的改变。

例如,如果在上述数据集中将最后一个数据15改为20,那么计算得到的平均数将变为11。

3. 平均数与数据分布的关系:当一组数据对称分布时,平均数通常位于数据分布的中心位置。

而当数据不对称分布时,平均数可能会偏离数据的中心位置。

因此,在对称分布的数据集中,平均数可以较好地反映数据的中心趋势。

4. 平均数的局限性:平均数不能完全代表一组数据的特征。

在某些情况下,数据的极端值(离群值)可能会对平均数产生较大的影响,使平均数失去代表性。

因此,在分析数据时,我们需要其他统计量的辅助。

三、平均数的应用举例平均数作为常见的统计量,在日常生活和各个领域中都有着广泛的应用。

以下是一些应用举例:1. 考试成绩:教师通过计算学生的考试成绩的平均数,可以了解整个班级的学习情况。

人教版八年级下册数学知识点归纳

第二十章数据的分析

数据的代表:平均数、众数、中位数、极差、方差

1.解统计学的几个基本概念

总体、个体、样本、样本容量是统计学中特有的规定,准确把握教材,明确所考查的对象是解决有关总体、个体、样本、样本容量问题的关键。

2.平均数:当给出的一组数据,都在某一常数a上下波动时,一般选用简化平均数公式,其中a是取接近于这组数据平均数中比较“整”的数;•当所给一组数据中有重复多次出现的数据,常选用加权平均数公式。

3.众数与中位数:平均数、众数、中位数都是用来描述数据集中趋势的量。

平均数的大小与每一个数据都有关,任何一个数的波动都会引起平均数的波动,当一组数据中有个数据太高或太低,用平均数来描述整体趋势则不合适,用中位数或众数则较合适。

中位数与数据排列有关,个别数据的波动对中位数没影响;当一组数据中不少数据多次重复出现时,可用众数来描述。

4.极差:用一组数据中的最大值减去最小值所得的差来反映这组数据的变化范围,用这种方法得到的差称为极差,极差=最大值-最小值。

5.方差与标准差:用“先平均,再求差,然后平方,最后再平均”得到的结果表示一组数据偏离平均值的情况,这个结果叫方差,计算公式是

s2=[(x1-)2+(x2-)2+…+(x n-)2];

方差是反映一组数据的波动大小的一个量,其值越大,波动越大,也越不稳定或不整齐。