2018年儿科系列(一)——心连心传世名方-文档资料

- 格式:ppt

- 大小:4.62 MB

- 文档页数:51

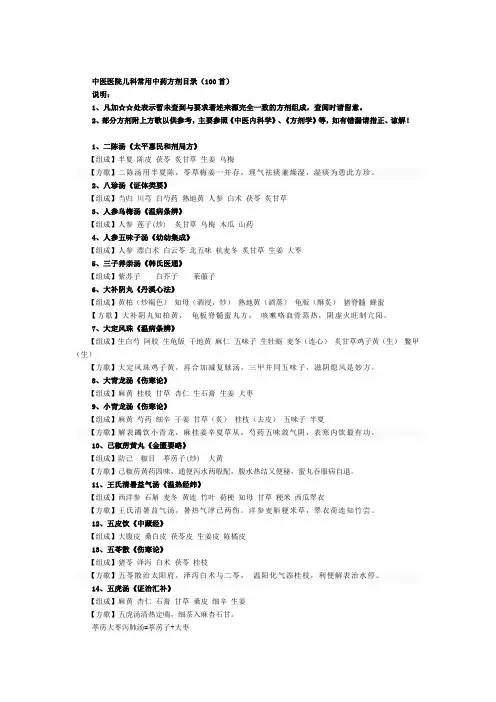

儿科常用方歌首精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】中医医院儿科常用中药方剂目录(100首)说明:1、凡加☆☆处表示暂未查到与要求着述来源完全一致的方剂组成,查阅时请留意。

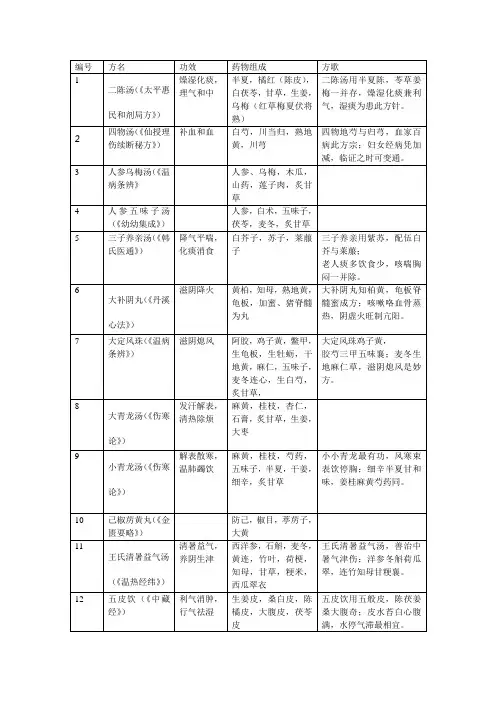

2、部分方剂附上方歌以供参考,主要参照《中医内科学》、《方剂学》等,如有错漏请指正、谅解!?1、二陈汤《太平惠民和剂局方》【组成】半夏陈皮茯苓炙甘草生姜乌梅【方歌】二陈汤用半夏陈,苓草梅姜一并存,理气祛痰兼燥湿,湿痰为患此方珍。

2、八珍汤《证体类要》【组成】当归川芎白芍药熟地黄人参白术茯苓炙甘草3、人参乌梅汤《温病条辨》【组成】人参莲子(炒)?炙甘草乌梅木瓜山药?4、人参五味子汤《幼幼集成》【组成】人参漂白术白云苓北五味杭麦冬炙甘草生姜大枣5、三子养亲汤《韩氏医通》【组成】紫苏子??白芥子??莱菔子6、大补阴丸《丹溪心法》【组成】黄柏(炒褐色)知母(酒浸,炒)熟地黄(酒蒸)龟版(酥炙)猪脊髓蜂蜜【方歌】大补阴丸知柏黄,龟板脊髓蜜丸方,咳嗽咯血骨蒸热,阴虚火旺制亢阳。

?7、大定风珠《温病条辨》【组成】生白芍阿胶生龟版干地黄麻仁五味子生牡蛎麦冬(连心)炙甘草鸡子黄(生)鳖甲(生)【方歌】大定风珠鸡子黄,再合加减复脉汤,三甲并同五味子,滋阴熄风是妙方。

8、大青龙汤《伤寒论》【组成】麻黄桂枝甘草杏仁生石膏生姜大枣9、小青龙汤《伤寒论》【组成】麻黄芍药细辛干姜甘草(炙)桂枝(去皮)五味子半夏【方歌】解表蠲饮小青龙,麻桂姜辛夏草从,芍药五味敛气阴,表寒内饮最有功。

10、己椒苈黄丸《金匮要略》【组成】防己?椒目?葶苈子(炒)?大黄【方歌】己椒苈黄药四味,通便泻水两般配,腹水热结又便秘,蜜丸吞服病自退。

?11、王氏清暑益气汤《温热经纬》【组成】西洋参石斛麦冬黄连竹叶荷梗知母甘草粳米西瓜翠衣【方歌】王氏清暑益气汤,暑热气津已两伤。

洋参麦斛粳米草,翠衣荷连知竹尝。

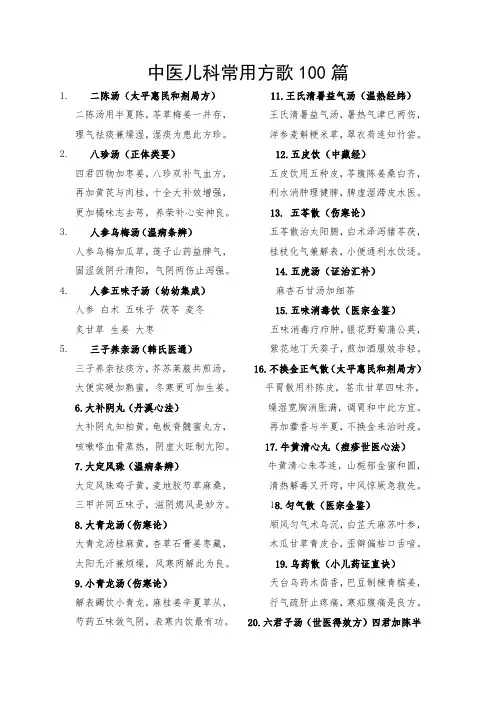

中医儿科常用方歌100首儿科常用方歌100首1.二陈汤(太平惠民和剂局方) 11.王氏清暑益气汤(温热经纬)二陈汤用半夏陈,苓草梅姜一并存,王氏清暑益气汤,暑热气津已两伤,理气祛痰兼燥湿,湿痰为患此方珍。

洋参麦斛粳米草,翠衣荷连知竹尝。

2.八珍汤(正体类要) 12.五皮饮(中藏经)四君四物加枣姜,八珍双补气血方,五皮饮用五种皮,苓腹陈姜桑白齐,再加黄芪与肉桂,十全大补效增强,利水消肿理健脾,脾虚湿滞皮水医。

更加橘味志去芎,养荣补心安神良。

13. 五苓散(伤寒论)3.人参乌梅汤(温病条辨)五苓散治太阳腑,白术泽泻猪苓茯,人参乌梅加瓜草,莲子山药益脾气,桂枝化气兼解表,小便通利水饮逐。

固涩敛阴升清阳,气阴两伤止泻强。

14.五虎汤(证治汇补)4.人参五味子汤(幼幼集成)麻杏石甘汤加细茶人参白术五味子茯苓麦冬 15.五味消毒饮(医宗金鉴)炙甘草生姜大枣五味消毒疗疖肿,银花野菊蒲公英,5.三子养亲汤(韩氏医通)紫花地丁天葵子,煎加酒服效非轻。

三子养亲祛痰方,芥苏莱菔共煎汤, 16.不换金正气散(太平惠民和剂局方)大便实硬加熟蜜,冬寒更可加生姜。

平胃散用朴陈皮,苍朮甘草四味齐,6.大补阴丸(丹溪心法)燥湿宽胸消胀满,调胃和中此方宜。

大补阴丸知柏黄,龟板脊髓蜜丸方,再加藿香与半夏,不换金来治时疫。

咳嗽咯血骨蒸热,阴虚火旺制亢阳。

17.牛黄清心丸(痘疹世医心法)7.大定风珠(温病条辨)牛黄清心朱芩连,山栀郁金蜜和圆,大定风珠鸡子黄,麦地胶芍草麻桑,清热解毒又开窍,中风惊厥急救先。

三甲并同五味子,滋阴熄风是妙方。

18.匀气散(医宗金鉴)8.大青龙汤(伤寒论)顺风匀气术乌沉,白芷天麻苏叶参,大青龙汤桂麻黄,杏草石膏姜枣藏,木瓜甘草青皮合,歪僻偏枯口舌喑。

太阳无汗兼烦燥,风寒两解此为良。

19.乌药散(小儿药证直诀)9.小青龙汤(伤寒论)天台乌药木茴香,巴豆制楝青槟姜,解表蠲饮小青龙,麻桂姜辛夏草从,行气疏肝止疼痛,寒疝腹痛是良方。

中医儿科常用方歌100篇1.二陈汤(太平惠民和剂局方) 11.王氏清暑益气汤(温热经纬)二陈汤用半夏陈,苓草梅姜一并存,王氏清暑益气汤,暑热气津已两伤,理气祛痰兼燥湿,湿痰为患此方珍。

洋参麦斛粳米草,翠衣荷连知竹尝。

2.八珍汤(正体类要) 12.五皮饮(中藏经)四君四物加枣姜,八珍双补气血方,五皮饮用五种皮,苓腹陈姜桑白齐,再加黄芪与肉桂,十全大补效增强,利水消肿理健脾,脾虚湿滞皮水医。

更加橘味志去芎,养荣补心安神良。

13. 五苓散(伤寒论)3.人参乌梅汤(温病条辨)五苓散治太阳腑,白术泽泻猪苓茯,人参乌梅加瓜草,莲子山药益脾气,桂枝化气兼解表,小便通利水饮逐。

固涩敛阴升清阳,气阴两伤止泻强。

14.五虎汤(证治汇补)4.人参五味子汤(幼幼集成)麻杏石甘汤加细茶人参白术五味子茯苓麦冬 15.五味消毒饮(医宗金鉴)炙甘草生姜大枣五味消毒疗疖肿,银花野菊蒲公英,5.三子养亲汤(韩氏医通)紫花地丁天葵子,煎加酒服效非轻。

三子养亲祛痰方,芥苏莱菔共煎汤, 16.不换金正气散(太平惠民和剂局方)大便实硬加熟蜜,冬寒更可加生姜。

平胃散用朴陈皮,苍朮甘草四味齐,6.大补阴丸(丹溪心法)燥湿宽胸消胀满,调胃和中此方宜。

大补阴丸知柏黄,龟板脊髓蜜丸方,再加藿香与半夏,不换金来治时疫。

咳嗽咯血骨蒸热,阴虚火旺制亢阳。

17.牛黄清心丸(痘疹世医心法)7.大定风珠(温病条辨)牛黄清心朱芩连,山栀郁金蜜和圆,大定风珠鸡子黄,麦地胶芍草麻桑,清热解毒又开窍,中风惊厥急救先。

三甲并同五味子,滋阴熄风是妙方。

18.匀气散(医宗金鉴)8.大青龙汤(伤寒论)顺风匀气术乌沉,白芷天麻苏叶参,大青龙汤桂麻黄,杏草石膏姜枣藏,木瓜甘草青皮合,歪僻偏枯口舌喑。

太阳无汗兼烦燥,风寒两解此为良。

19.乌药散(小儿药证直诀)9.小青龙汤(伤寒论)天台乌药木茴香,巴豆制楝青槟姜,解表蠲饮小青龙,麻桂姜辛夏草从,行气疏肝止疼痛,寒疝腹痛是良方。

中医医院儿科常用中药方剂目录(100首)说明:1、凡加☆☆处表示暂未查到与要求著述来源完全一致的方剂组成,查阅时请留意。

2、部分方剂附上方歌以供参考,主要参照《中医内科学》、《方剂学》等,如有错漏请指正、谅解!1、二陈汤《太平惠民和剂局方》【组成】半夏陈皮茯苓炙甘草生姜乌梅【方歌】二陈汤用半夏陈,苓草梅姜一并存,理气祛痰兼燥湿,湿痰为患此方珍。

2、八珍汤《证体类要》【组成】当归川芎白芍药熟地黄人参白术茯苓炙甘草3、人参乌梅汤《温病条辨》【组成】人参莲子(炒) 炙甘草乌梅木瓜山药4、人参五味子汤《幼幼集成》【组成】人参漂白术白云苓北五味杭麦冬炙甘草生姜大枣5、三子养亲汤《韩氏医通》【组成】紫苏子白芥子莱菔子6、大补阴丸《丹溪心法》【组成】黄柏(炒褐色)知母(酒浸,炒)熟地黄(酒蒸)龟版(酥炙)猪脊髓蜂蜜【方歌】大补阴丸知柏黄,龟板脊髓蜜丸方,咳嗽咯血骨蒸热,阴虚火旺制亢阳。

7、大定风珠《温病条辨》【组成】生白芍阿胶生龟版干地黄麻仁五味子生牡蛎麦冬(连心)炙甘草鸡子黄(生)鳖甲(生)【方歌】大定风珠鸡子黄,再合加减复脉汤,三甲并同五味子,滋阴熄风是妙方。

8、大青龙汤《伤寒论》【组成】麻黄桂枝甘草杏仁生石膏生姜大枣9、小青龙汤《伤寒论》【组成】麻黄芍药细辛干姜甘草(炙)桂枝(去皮)五味子半夏【方歌】解表蠲饮小青龙,麻桂姜辛夏草从,芍药五味敛气阴,表寒内饮最有功。

10、己椒苈黄丸《金匮要略》【组成】防己椒目葶苈子(炒) 大黄【方歌】己椒苈黄药四味,通便泻水两般配,腹水热结又便秘,蜜丸吞服病自退。

11、王氏清暑益气汤《温热经纬》【组成】西洋参石斛麦冬黄连竹叶荷梗知母甘草粳米西瓜翠衣【方歌】王氏清暑益气汤,暑热气津已两伤。

洋参麦斛粳米草,翠衣荷连知竹尝。

12、五皮饮《中藏经》【组成】大腹皮桑白皮茯苓皮生姜皮陈橘皮13、五苓散《伤寒论》【组成】猪苓泽泻白术茯苓桂枝【方歌】五苓散治太阳府,泽泻白术与二苓,温阳化气添桂枝,利便解表治水停。

1.二陈汤(《太平惠民和剂局方》)【处方】半夏(汤洗七次)、橘红,各五两;白茯苓三两,甘草(炙)一两半。

【方义】本方是治疗湿痰的要方。

湿痰之成,多因饮食生冷,脾胃不和,运化失健,以致湿聚成痰。

方中半夏燥湿化痰,和胃止呕;橘红理气化痰,使气顺则痰降。

气行则痰化;痰由湿生,故以茯苓健脾渗湿;甘草和中益脾。

煎加生姜,既制半夏之毒,又协同半夏、橘红和胃祛痰止呕;少用鸟梅,味酸收敛,配半夏散中有收,使其不致辛散太过。

凡是痰湿为患,均可用本方增损治之。

【炮制】上为俰咀。

【功效主治】治痰饮为患,或呕吐恶心,或头眩心悸,或中不快,或发为寒热,或因食生冷,脾胃不和。

【用法用量】每服四钱,用水一钱,生姜七片,乌梅一个,同煎六分,去滓,热服,不拘时候。

【二陈汤】方歌:二陈汤用半夏陈,苓草姜梅一并存,燥湿化痰兼利气,湿痰为患此方珍。

2.四物汤(《仙授理伤续断秘方》)【处方】当归去芦,酒浸微炒(9克)川芎(6克)白芍药(9克)熟于地黄(酒蒸,熟地黄已有成品,干地黄即生地黄晒干,12克)各等分【方义】本方是补血调经之常用方剂,由《金匮要略》胶艾汤减阿胶、艾叶、甘草而成。

方中熟地甘微温,滋阴补血,为君药;臣以当归甘辛苦温,补血养肝,和血调经;佐以白芍苦酸微寒,养血柔肝,和营止痛;使以川芎辛温,活血理气。

其中地、芍为血中之阴药,归、芎为血中之阳药,四药相合,可使补而不滞,营血调和。

因此,不仅血虚之证可用本方补血,即血滞之证亦可用本方和血,补中有散,散中有收,而为治理血分疾病的基本方剂。

【用法用量】上为粗末,每服三钱(10克),水一盏半,煎至八分,去渣热服,空心食前。

若妊娠胎动不安,下血不止者,加艾10叶,阿胶1片,同煎如前法。

或血脏虚冷,崩中去血过多,亦加胶艾煎(现代用法:水煎服)。

【功效主治】补血调血。

营血虚滞证。

头晕目眩,心悸失眠,面色无华,妇人月经不调,量少或经闭不行,脐腹作痛,甚或瘕块硬结,口唇、爪甲色淡,舌淡白,脉弦细或细涩。

儿科常用中药方剂100首1.二陈汤(《太平惠民和剂局方》)组成:半夏汤洗七次橘红各五两(15g) 白茯苓三两(9g) 甘草炙,一两半(4.5g)功用:燥湿化痰,理气和中。

主治:湿痰证.咳嗽痰多色白易咯恶心呕吐胸膈痞闷肢体困重或头眩心悸舌苔白滑或腻脉滑.方歌:二陈汤用半夏陈,益以茯苓甘草臣,利气和中燥湿痰,煎加生姜与乌梅。

2.四物汤(《仙授理伤续断秘方》)组成:当归(10克)川芎(8克)白芍(12克)熟地(12克)功用:补血调血。

主治:冲任虚损。

方歌:四物归地芍与芎,营血虚滞此方宗;妇女经病凭加减,临证之时可变通。

3.人参乌梅汤(《温病条辨》组成:人参莲子(炒) 炙甘草乌梅木瓜山药(原著无用量)。

功效:酸甘化阴,健脾止痢。

主治:久痢伤阴,口渴舌干,微热微咳者。

4.人参五味子汤(《幼幼集成》)组成:人参3克漂白术4.5克白云苓3克北五味1.5克杭麦冬3克炙甘草2.4克用法:上药加生姜3片,大枣3枚,水煎,温服。

功效:益气健脾。

主治:久嗽脾虚,中气怯弱,面白唇白者。

5.三子养亲汤(《韩氏医通》)组成:紫苏子(主气喘咳嗽)白芥子(主痰)莱菔子(主食痞兼痰)功效:降气快膈,化痰消食。

主治:痰壅气滞证,症见咳嗽喘逆,痰多胸痞,食少难消,舌苔白腻,脉滑。

方歌三子养亲祛痰方,芥苏莱菔共煎汤;大便实硬加熟蜜,冬寒更可加生姜。

6.大补阴丸(《丹溪心法》)组成:熟地黄知母(盐炒)黄柏(盐炒)龟甲(制)猪脊髓功效:滋阴降火主治:用于阴虚火旺,潮热盗汗,咳嗽咯血,耳鸣遗精。

方歌:大补阴丸知柏黄,龟板脊髓蜜成方;咳嗽咯血骨蒸热,阴虚火旺制亢阳7.大定风珠(《温病条辨》)组成:生白芍、干地黄各六钱,麦冬、连心各六钱,麻仁、五味子各二钱,生龟版、生牡蛎、炙甘草、生鳖甲各四钱,阿胶三钱,生鸡子黄二枚。

功效:滋阴熄风。

主治:阴虚动风证。

方歌:大定风珠鸡子黄,再合加减复脉汤;三甲并同五味子,滋阴熄风是妙方。

8.大青龙汤(《伤寒论》)组成:麻黄12克(去节) 桂枝4克(去皮) 甘草5克(炙) 杏仁6克(去皮、尖) 生姜9克(切)大枣10枚(擘) 石膏20克{碎)功效:发汗解表,清热除烦。

中医医院儿科常用中药方剂目录(100首)说明:1、凡加☆☆处表示暂未查到与要求著述来源完全一致的方剂组成,查阅时请留意。

2、部分方剂附上方歌以供参考,主要参照《中医内科学》、《方剂学》等,如有错漏请指正、谅解!1、二陈汤《太平惠民和剂局方》【组成】半夏陈皮茯苓炙甘草生姜乌梅【方歌】二陈汤用半夏陈,苓草梅姜一并存,理气祛痰兼燥湿,湿痰为患此方珍。

2、八珍汤《证体类要》【组成】当归川芎白芍药熟地黄人参白术茯苓炙甘草3、人参乌梅汤《温病条辨》【组成】人参莲子(炒) 炙甘草乌梅木瓜山药4、人参五味子汤《幼幼集成》【组成】人参漂白术白云苓北五味杭麦冬炙甘草生姜大枣5、三子养亲汤《韩氏医通》【组成】紫苏子白芥子莱菔子6、大补阴丸《丹溪心法》【组成】黄柏(炒褐色)知母(酒浸,炒)熟地黄(酒蒸)龟版(酥炙)猪脊髓蜂蜜【方歌】大补阴丸知柏黄,龟板脊髓蜜丸方,咳嗽咯血骨蒸热,阴虚火旺制亢阳。

7、大定风珠《温病条辨》【组成】生白芍阿胶生龟版干地黄麻仁五味子生牡蛎麦冬(连心)炙甘草鸡子黄(生)鳖甲(生)【方歌】大定风珠鸡子黄,再合加减复脉汤,三甲并同五味子,滋阴熄风是妙方。

8、大青龙汤《伤寒论》【组成】麻黄桂枝甘草杏仁生石膏生姜大枣9、小青龙汤《伤寒论》【组成】麻黄芍药细辛干姜甘草(炙)桂枝(去皮)五味子半夏【方歌】解表蠲饮小青龙,麻桂姜辛夏草从,芍药五味敛气阴,表寒内饮最有功。

10、己椒苈黄丸《金匮要略》【组成】防己椒目葶苈子(炒) 大黄【方歌】己椒苈黄药四味,通便泻水两般配,腹水热结又便秘,蜜丸吞服病自退。

11、王氏清暑益气汤《温热经纬》【组成】西洋参石斛麦冬黄连竹叶荷梗知母甘草粳米西瓜翠衣【方歌】王氏清暑益气汤,暑热气津已两伤。

洋参麦斛粳米草,翠衣荷连知竹尝。

12、五皮饮《中藏经》【组成】大腹皮桑白皮茯苓皮生姜皮陈橘皮13、五苓散《伤寒论》【组成】猪苓泽泻白术茯苓桂枝【方歌】五苓散治太阳府,泽泻白术与二苓,温阳化气添桂枝,利便解表治水停。

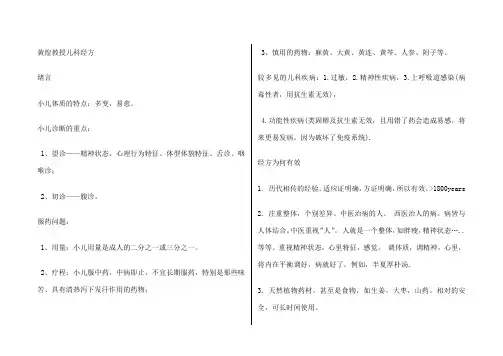

黄煌教授儿科经方绪言小儿体质的特点:多变,易愈。

小儿诊断的重点:1、望诊——精神状态、心理行为特征、体型体貌特征、舌诊、咽喉诊;2、切诊——腹诊。

服药问题:1、用量:小儿用量是成人的二分之一或三分之一。

2、疗程:小儿服中药,中病即止,不宜长期服药,特别是那些味苦、具有清热泻下发汗作用的药物;3、慎用的药物:麻黄、大黄、黄连、黄芩、人参、附子等。

较多见的儿科疾病:1.过敏,2.精神性疾病,3.上呼吸道感染(病毒性者,用抗生素无效),4.功能性疾病(类固醇及抗生素无效,且用错了药会造成易感,将来更易发病。

因为破坏了免疫系统).经方为何有效1. 历代相传的经验。

适应证明确,方证明确,所以有效。

>1800years2. 注重整体,个别差异。

中医治病的人。

西医治人的病。

病皆与人体结合。

中医重视”人”。

人就是一个整体,如胖瘦,精神状态…..等等。

重视精神状态,心里特征,感觉。

调体质,调精神,心里,将内在平衡调好,病就好了。

例如,半夏厚朴汤.3. 天然植物药材,甚至是食物,如生姜,大枣,山药。

相对的安全,可长时间使用。

4. 以口服为主,不打针。

甘草泻心汤治口疮,可服许多年,味道好,不必加减。

儿科经方一、半夏厚朴汤古代治疗咽中异物感的专方,有理气除胀、化痰利咽的功效,适用于以咽喉异物感乃至躯体感觉异常、腹胀、恶心为特征的疾病。

【经典配方】半夏一升、厚朴三两、茯苓四两、生姜五两、干苏叶二两。

上五味,以水七升,煮取四升,分温四服,日三夜一服。

(《金匮要略》)【经典方证】妇人咽中如有炙脔。

(二十二)【体质要求】1、营养状况较好;2、易于精神紧张,目睛大而明亮,眼神飘忽不定,情感丰富而起伏较大;3、食欲不佳,受情绪影响较大。

适用疾病1、上呼吸道感染、急性咽喉炎、鼻衄;2、厌食症、消化不良;3、神经性皮炎、湿疹;4、过敏性紫癜;5、儿童睡眠障碍、儿童焦虑症与抑郁症、自闭症。

适应症:小儿发烧咽痛,伴上消化道症状:腹胀,呕吐,食欲不振半夏15克,厚朴15克,茯苓15克,生姜,紫苏(叶)梗15克, 7à4碗,分4碗。

儿科门诊常见病处方集以下处方均以我自己在工作中常用处方为蓝本,是疗效确切的,处方用药不违反原则,不存在用药配伍禁忌,不存在安全隐患,处方格式也基本按正规处方书写,可放心参考。

说明一下,我干了五年的儿科,其中四年大儿科,约一年新生儿科,现不干儿科了。

处方有剂量要求的均以1岁10kg为例子。

1,鹅口疮5%碳酸氢钠针10ml*5支0.9%氯化钠针10ml*5支用法:混匀清洗口腔.3次/日制霉菌素片50万u*10#用法:共研末.自备蜂蜜调糊状. 适量涂布口腔.3次/日棉签*3扎2,溃疡性口腔炎0.1%利凡诺溶液100ml*1瓶用法:适量清冼口腔.3次/日云南白药4.0*1瓶用法:自备蜂蜜调糊状.适量涂布口腔.3次/日2%利多卡因针5m1*1支西米替丁针0.2*3支注射用水2ml*2支用法:混均.进食前涂点患处复方维生素B片*15#用法:1#.3次/日棉签*3扎3,疱疹性口腔炎锡类散*1瓶用法:自备蜂蜜调糊状.适量涂患处.5次/日2%利多卡因针5m1*1支西米替丁针0.2*3支注射用水2ml*2支用法:混均.进食前涂点患处复方维生素B片*15#用法:1#.3次/日棉签*3扎4,小儿腹泻(轻中度等渗脱水)生理盐水100ml氨苄西林针1.0利巴韦林针0.15用法:混合静滴.皮试( )5%葡萄糖液100ml维生素B6针0.1西米替丁针0.210%氯化钾针2ml用法:混合静滴5%葡萄糖液100ml10%氯化钠针3ml10%氯化钾针2ml用法:混合静滴5%葡萄糖液100ml10%葡萄糖酸钙针10ml10%氯化钠针2ml用法:混合静滴妈咪爱1.0*6支用法:1支.2次/日蒙脱石散3.0*3包用法:1/2包.3次/日以上两药间隔2小时后服用口服补液盐14.75*2包用法:1包兑水700ml.随时口服(说明:一般普通秋季腹泻第二日复诊会有所好转,笫二日输液继续原方,第三日腹泻明显好转后,可继续以上口服药治疗,不必输液。

但如果第二日复诊腹泻加重者需加大静脉补液量及补钾、补苏打,具体治疗方案要根据病人情况而定)5,上呼吸道感染服药处方:利巴韦林颗粒50mg*9包用法:1包.3次/日阿莫西林颗粒0.125*9包用法:1包.3次/日自研药末处方:罗红霉素片50mg*3#扑尔敏片4mg*2#维生素C片0.1*6#病毒唑片0.1*3#葡萄糖酸钙片0.5*2#共研末混匀,均分6包用法:1包.2次/日输液处方:生理盐水100ml头孢曲松针1.0利巴韦林针0.1用法:混合静滴.皮试( )5%葡萄糖液100ml维生素C针1.0维生素B6针0.1用法:混合静滴随证加减:咳嗽非那根糖浆100ml*1瓶用法:3ml.3次/日发热泰诺林15ml*1瓶用法:1.5ml .发热时服鼻塞流涕未发现较理想的药,市面上的小儿感冒冲剂多加入扑尔敏来治疗鼻塞流涕,但用量太小,多未见效。

名医名方儿科部分名医名方儿科部分1.婴幼儿黄疸1.1退黄汤(王静安)(功效) 清热除湿,利胆祛痰。

(主冶) 婴幼儿黄疸。

1.2阳黄清解汤(郑惠伯)[功效] 清热利湿,化瘀退黄。

[主冶] 新生儿黄疸。

常见于新生儿感染伴有发热及黄疸、新生儿肝炎综合症及部分新生儿阻塞性黄疸等。

临床症状主要表现为阳黄者。

2.百日咳2.1痉咳方(徐迪三)(功效] 清肺降逆,化痰止咳。

(主治] 百日咳痉咳期。

2.2百马汤(黎炳南)(功效] 降气止咳,补益脾肺。

[主冶] 百日咳。

3.小儿病毒性肝炎3.1利肝汤(田成庆)[功效] 清热解毒,利湿退黄。

[主治] 黄疸型传染性肝炎。

4.小儿外感、肺炎4.1新加正气汤(王传吉)(功效] 解表化湿,清热和中。

(主治] 小儿外感表证,风邪夹湿、阻中化热者。

4.2清宣导滞汤(王静安)[功效] 清热解毒,透邪导滞。

(主治] 小儿高热。

4.3苦降辛开汤(刘弼臣) (功能] 苦辛开降,豁痰宣闭。

[主治] 小儿肺炎,症见高热,喉中痰鸣,咳逆喘急,胸满腹胀,痰壅泛吐,舌苔自腻,脉象弦滑等。

4.4宣肺化痰汤(王静安)[功效].宣肺透邪,降气化痰。

[主治] 小儿肺炎咳嗽。

4.5清肺化痰汤(郭中元)(功效] 清热化痰,降逆止咳。

[主治] 温邪犯肺所致的咳喘(风温、春温、冬温)5.小儿肾炎、肾病5.1五草汤、(刘嬲臣)(功效) 清热解毒,利尿渗湿,活血降压。

[主治] 小儿急、慢性肾炎、肾病综合征,泌尿系感染。

5.2小儿肾病合剂(李少川)(功效] 健脾化湿,调整脾胃。

(主治] 小儿肾病综合征,及脾虚不运所致的肿胀。

6.小儿腹泻6.1六味止泻散(张介安)(功效) 健脾渗湿,分清止泻。

[主治] 大便泻下清谷,或食后则便,或稍进油腻生冷之物则泻次增多,饮食减少,神疲倦怠,睡眠露睛,小便短少、面色萎黄,舌苔薄白、质淡。

6.2滞泻方(李今庸)[功效] 健脾和胃,清热化滞。

[主治] 小儿积滞腹泻。

6.3加味益脾镇惊散(周炳文)[攻效] 益气镇惊,理脾养血。

1、遗尿1.1遗尿,爬着睡女 5岁桑螵蛸10 益智仁10 桔梗6 前胡10 覆盆子10炙五味子6 乌药6 芡实20 牛蒡子10 使君子10乌梅10 槟榔6 炙甘草6 鸡内金10 胡黄连6炙百部101.2夜间尿多,遗尿,多汗 3岁桑螵蛸10 益智仁10 茯苓10 陈皮6 炙五味子10桑白皮10 苦杏仁10 炒白术10 煅龙牡(各)15 炒白芍10乌药6 甘草6 鸡内金10 胡黄连3 党参61.3男 4岁早产儿,腭裂术后,夜间遗尿,流涎,多动,大便次数多,质稀,日3-4次,寐不安,夜惊,先天发育不良,先天不足,发不长(五迟)熟地15 山萸肉15 生山药20 丹皮10 茯苓15泽泻10 覆盆子10 五味子10 白术10 当归10石菖蒲10 益智仁15 炒白芍15 鸡内金10 白蒺藜10沙苑子10 郁金10 炙远志6 酸枣仁151.4遗尿,寐可,舌前半无苔,质淡红,面色黄,鼻根青筋桑螵蛸10 益智仁10 党参10 麦冬10 覆盆子10五味子10 当归6 白芍15 生黄芪10 巴戟天10云苓15 白术10 补骨脂10 金樱子10 芡实15知母10 内金10 生龙牡(各)15 桂枝3 麦芽61.5纳差,进食后呃逆,尿频,遗尿,扁桃体一度肿大,舌前1/3红旋覆花(包)10 代赭石10 党参10 半夏10 桑螵蛸10益智仁10 麦冬10 芡实15 生山药15 石菖蒲10乌药6 鸡内金10 覆盆子10 炙五味子10 乌梅10甘草6 焦三仙(各)101.6遗尿,厌食,多汗,好动桑螵蛸10 盐益智仁10 党参6 麦冬10 覆盆子10炙五味子10 乌药10 花椒3 煅龙牡(各)15 炒白芍15乌梅10 蜜远志6 酸枣仁15 鸡内金10 槟榔6甘草6 石菖蒲10 建曲10 浮小麦15 胡黄连31.7遗尿,尿频,纳差,舌质红,苔黄,大便正常桑螵蛸10 益智仁10 覆盆子10 麦冬10 党参6炙五味子10 茯苓10 炒白术10 炒白芍15 金樱子10芡实15 桔梗6 内金10 焦三仙(各)10 乌梅10花椒3 枣仁15 远志6 炙甘草31.8遗尿,鼻塞,夜寐差,爬着睡,舌质淡,苔薄白水滑桑螵蛸10 益智仁10 党参6 麦冬10 覆盆子10炙五味子10 远志6 辛夷(包)6 牛蒡子10 苍耳子10桔梗6 白芷6 酸枣仁15 石菖蒲10 内金10芡实15 生龙牡(各)15 甘草6 炒白芍15 桂枝3炙五味子102、失眠(阴虚火旺)生地20 首乌藤30 丹参20 五味子20 炒枣仁20远志9 柏子仁9 合欢皮20 苦参20 黄连9苦参30 黄连9 蝉衣9 生龙牡(各)30 灵磁石30甘草63、过敏性紫癜3.1过敏性紫癜舌大,苔白腻,大便正常(无蛋白尿,腹痛,关节痛)——现用激素治疗水牛角(先煎)15 生地炭15 丹皮10 赤芍10仙鹤草30 白茅根30 紫草10 茜草10 苍白术(各)10 茯苓10 炮姜3 桔梗6 侧柏炭15 炒荆芥10知母10 甘草6 炒防风10 五味子10 乌梅10板蓝根103.2过敏性紫癜感冒(舌苔厚腻),纳差,眠可,大小便正常(仅为皮肤型,无腹痛,关节痛,血尿)咽干。

孟仲法:常用中医儿科协定处方小儿消化不良除引起呕吐、腹泻外,还有积滞一证也最为常见。

积滞,是由于伤食、伤乳而造成的一种胃肠疾病。

经常消化不良,又容易感冒。

平时表现为饮食不正常,潮热,夜间睡眠不安定,辗转反侧,爱俯卧,头上爱出汗,小便短黄,大便有时干燥,有时溏泄,一经感冒即发热加重,咳嗽痰多。

积滞过久,则出现长期低热不退,发热时间不规则,或朝热暮退,或夜重日轻,饮食无味,面黄肌瘦,腹胀,隐隐作痛,口干,夜卧不宁,大便或干或溏,小便有时短黄,有时清长,日久不治,形成虚羸。

积滞一证,虽有轻、重、虚、实、久、暂之分,而追溯其源,皆系乳食无度,宿滞不消,以致脾胃受伤,影响消化功能正常运行的内伤性疾病。

潮热,为小儿积滞主要证候之一,但它与外感性疾病的发热有区别。

《幼幼近编》说:“小儿初病潮热,或病后潮热,俱属食伤太阴脾经。

”《小儿卫生总微论方》说:“小儿身热,时发时退,退但腹热,或夜发热,面黄,腹胀,吐泻,乳食不化,粪酸臭异常,此为食伤。

”《脉经》说:“小肠有宿食,暮发热,明日复止,此宿食夜热也。

”按:不同因素所引起的发热,有它不同的表现,小儿积滞发热,一般为潮热,午后及晚间较热,手足心及腹部发热。

其次为腹痛。

《证治准绳》说:“按之痛者为积滞,不痛者为里虚。

”又:“积痛腹中隐隐而痛,而黄不食,口吐酸馊食物,出气臭。

”又:“口中气冷,不思饮食,为脾土虚寒;口中气温,大便酸臭为积痛。

”按:小儿受寒、受热、积滞、小肠疝气,以及肠寄生虫等都可以引起腹痛,而积滞和虫痛又最为常见,但应加以区别,不要认为凡是腹痛,都是虫证。

虫痛,一般绕脐痛,痛有休止,痛止则其病若无,饮食嬉戏如常,有时面色发白,出冷汗。

平时爱吐清水。

它与积滞的腹痛,显然有所不同。

加以区别,有助于辨证。

再其次是面色和体形。

《片玉心考》“面黄者脾之病。

”《保婴撮要》:“黄者食积癥伤。

”《古今医统》:“黄为饮食所伤。

”按:面黄肌瘦,为小儿积滞的一种表现。

积滞为脾胃病,饮食伤脾故面色发黄。