中国历史悠久的少数民族共15页

- 格式:ppt

- 大小:7.17 MB

- 文档页数:15

中国的民族一、中华民族的历史中华民族有着悠久的历史。

从遥远的古代起,中华各民族人民的祖先就劳动、生息、繁衍在我们祖国的土地上,共同为中华文明和建立统一的多民族国家贡献着自己的才智。

祖国广阔、富饶的土地,是中华各族人民共同开发的。

夏、商、周至秦汉时期,在汉族的先民华夏族开发黄河流域的同时,各少数民族先民也开发了周围的广大地区:东胡、肃慎、挹娄、夫余、乌桓等民族在东北三省的广大地区,俨狁、狄、匈奴、鲜卑等民族在今蒙古草原和华北北部以及西北一些地区,龟兹、于阗、鄯善等“城郭国”的各族在今新疆地区,戎、羌、氐等族在今藏、青地区,苗、濮、武陵蛮、长沙蛮以及百越等各族在今长江流域的广大地区,黎族和高山族的先民分别在海南岛和台湾,越人的一支在今港、澳地区,等等,各民族祖先在各个地区,以他们的辛勤劳动,为统一的多民族国家的建立打下了基础。

秦始皇统一中国,建立中央集权制国家(公元前221年),标志着我国统一的多民族国家历史的开始。

在此后两千余年的历史发展中,有一部分少数民族或在边疆地区建立政权,或入主中原成为统治民族,都为我国多民族国家的发展做出了贡献。

如秦代北方的匈奴、西北的西域各族、西部的羌、东北的东胡(鲜卑、乌桓)、夫余等族都建立过自己的政权;魏晋南北朝时期,除两晋的短暂统一外,汉族和各少数民族曾先后建立过23个政权,其中,匈奴族建立过前赵、北凉、夏3个政权,鲜卑族建立过辽西、代、北周、前燕、后燕、西秦、西燕、南凉、南燕等9个政权,羌族建立过后秦,巴氐族建立过后汉,汉族建立过前凉、冉魏、西凉、后蜀、北燕5个政权;隋唐后,经五代十国到宋、辽、金,我国又一次经历割据,形成各民族政权对峙的局面,如宋朝先后与契丹族的辽、女真族的金朝对峙等;此后,蒙古族的元朝实现了国家的统一。

元、明、清时期,国家的统一和中华民族的凝聚力得到进一步发展。

元朝在内地和各少数民族地区实行“行省”制度,密切了中央王朝与少数民族地区的关系;满族建立的清朝,曾坚决抗击沙俄、英国等殖民主义在我国东北、新疆、西藏等地的侵略,捍卫了国家的统一。

中国历史上16个少数民族是怎样灭亡的一、匈奴48年,东汉初年,匈奴分裂为南北两部,89年到91年南匈奴与汉联合夹击北匈奴,迫使其西迁,从此北匈奴就从中国古书中消失。

202年,南匈奴首领归附汉丞相曹操,蔡文姬归汉。

曹操将南匈奴分成五部。

匈奴与鲜卑的混血后代称为铁弗人。

铁弗人刘勃勃被鲜卑拓跋氏击败后投奔羌人的后秦。

后自认为是末代的匈奴王,改姓赫连,在河套地区创立夏国,史称胡夏。

425年赫连勃勃卒,子赫连昌继位。

428年北魏俘赫连昌。

赫连昌弟赫连定在平凉自称夏皇帝。

431年北魏俘赫连定,夏亡。

夏国的国都统万城是作为游牧民族的匈奴在东亚留下的唯一的遗迹。

匈奴融入靠近高丽的鲜卑的宇文氏部落,进入朝鲜半岛。

后来宇文氏篡西魏建立的北周政权,后被汉族外戚杨坚所篡。

杨坚创立隋朝,统一中原。

以上是五胡十六国及南北朝时期,匈奴在中国历史舞台上进行了最后一场演出。

之后匈奴作为一个独立的民族从中国历史中消失,和其他一些民族一起融入华夏族。

匈奴后裔汉化后,所改汉姓有刘、贺、丛、呼延、万俟等,很多生活在今天的陕西、山西和山东等地。

二、东胡春秋时期,东胡居住在燕国北部,《史记·匈奴列传》记载“燕北有东胡、山戎”。

战国时期,东胡居住在燕国和赵国北部,这个时期东胡最为强盛,号称“控弦之士二十万”,曾多次南下侵入中原。

秦汉之际,东胡逐渐衰落。

公元前206年,东胡被匈奴冒顿单于击败,余部聚居乌桓山和鲜卑山,形成后来的乌桓族与鲜卑族。

从此东胡的名字从历史上消失。

三、乌桓秦末汉初(前3世纪末)之际,匈奴王冒顿单于击败东胡。

东胡人北迁至鲜卑山和乌桓山,各以山名为族号,分别形成鲜卑人和乌桓人。

东汉末年,辽东、辽西等地的乌桓大人趁乱称王。

初平元年(190年),辽西乌桓大人蹋顿统一现辽宁一带的乌桓各部。

汉献帝建安十年(205年)袁绍官渡之战之后败给曹操,其子袁熙、袁尚投奔乌桓蹋顿,形成残余势力。

建安十二年(207年),曹操北征乌桓,战于柳城,斩蹋顿诸王,从此乌桓彻底衰落,地位为鲜卑取代。

对中国历史影响最大的十个少数民族Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022对中国历史影响最大的十个少数民族1、女真(满,包括末曷):两度入主中原,建立了金朝和清朝。

入主中原总年数约400年。

建立过面积达1300万平方公里的大清帝国。

不论对中国还是世界都影响巨大。

粟末末曷曾建立过东海国,立国200余年。

2、蒙古:入主中原一次,建立了强大的蒙古帝国并在中国建立了元朝,完成了对中国的统一。

入主中原总年数约96年。

蒙古帝国最大疆域达3100万平方公里,对世界的影响更是巨大。

3、鲜卑:入主中原三次,建立了前燕,后燕,北魏。

慕容氏建立的前燕,后燕时间太短,不提。

拓拔氏建立的北魏对中国影响巨大。

它结束了自西晋八王之乱之后长达150多年的战乱。

使中国开始走向强大统一,北魏对鲜卑的汉化改革,促进了中国第2次民族大融合,使鲜卑族,匈奴族及其他诸胡融于汉族。

4、匈奴(包括羯):入主中原两次。

南匈奴刘渊建立的汉(前赵)曾短期入主中原。

不过汉(前赵)远没有完成对北方的统一,时间也很短,对中国历史影响甚微。

羯人建立的后赵基本完成了北方的统一,但其统治残暴,民族压迫严重,使中国历史倒退。

匈奴人最有名的时代还是秦,汉时代,他们在蒙古草原建立了强大的草原帝国,屡次骚扰边境,对汉族王朝有巨大的影响。

并对中亚甚至欧洲都有深远影响。

5、突厥(包括回鹘):入主中原3次。

在五代时候,沙陀突厥人建立了后唐,后晋,后汉三个国家,总年数约30年。

促进了北方的统一,逐渐结束了唐朝后期以来藩镇割据的局面。

突厥最主要的影响还是因为他们建立了除蒙古以外最大的草原帝国。

面积约1700万平方公里。

完成了对丁零族(铁勒)的统一,并使草原个民族突厥化。

突厥人对中亚西亚甚至欧洲都有巨大的影响。

突厥帝国是西魏,北周,隋,唐朝北方的严重边患,前突厥王国约80余年,后突厥王国约70年,回鹘王国约90年。

回鹘曾帮唐朝平定安史之乱。

6、契丹:入主中原时间约1年。

我国少数民族的节⽇、服饰特点、居民和饮⾷习惯我国少数民族的节⽇、服饰特点、居民和饮⾷习惯⼀、蒙古族1、节⽇:每年七、⼋⽉牲畜肥壮的季节举⾏“那达慕”⼤会是蒙古族历史悠久的传统节⽇,这是⼈们为了庆祝丰收⽽举⾏的⽂体娱乐⼤会。

“那达慕”⼤会上有惊险动⼈的赛马、摔跤,令⼈赞赏的射箭,有争强⽃胜的棋艺,有引⼈⼊胜的歌舞,显⽰出草原民族独有的特⾊。

2、服饰特点:蒙古族服饰包括长袍、腰带、靴⼦、⾸饰等。

但因地区不同在式样上有所差异。

蒙古族服饰具有浓厚的草原风格。

因为蒙古族长期⽣活在塞北草原,蒙古族⼈不论男⼥都爱穿长袍。

牧区冬装多为光板⽪⾐,也有绸缎、棉布⾐⾯者。

夏装多布类。

长袍⾝端肥⼤,袖长,多红、黄、深蓝⾊。

男⼥长袍下摆均不开衩。

红、绿绸缎做腰带。

3、居民和饮⾷习惯:蒙古族现主要分布在中国北⽅内蒙古⾃治区,蒙古族⾃称"蒙古"。

其意为"永恒之⽕"。

别称"马背民族"。

蒙古族牧民视绵⽺为⽣活的保证、财富的源泉。

⽇⾷三餐,每餐都离不开奶与⾁。

蒙古族的传统饮⾷⼤致有四类,即⾯⾷、⾁⾷、奶⾷、茶⾷。

通常,蒙古族称⾁⾷为“红⾷”,蒙语叫“乌兰伊德”;称奶⾷为“⽩⾷”,蒙语叫“查⼲伊德”(纯洁、吉祥、崇⾼之意)。

⽽农区多以⾕物蔬菜为主⾷,以⾁⾷为辅。

⼆、维吾尔族1、节⽇:中国新疆维吾尔族节⽇主要传统节⽇有“⾁孜节”、“古尔邦节”、“诺鲁孜节”等。

2、服饰特点:维吾尔族的传统服装,男⼥⽼少均戴四楞⼩花帽。

男⼦普遍喜欢穿对襟“袷袢”(长袍),内着绣有花纹的短衫。

⼥⼦喜着连⾐裙,外套⿊⾊对襟背⼼,戴⽿环、⼿锡、戒指、项链等装饰品,姑娘多梳⼩辫,现在城市居民⼀般穿时装。

3、居民和饮⾷习惯:维吾尔族⼈待⼈讲究礼貌。

在遇到尊长或朋友时,习惯于把右⼿按在前胸中央,然后⾝体前倾,连声问好。

家⾥来客都热情招待。

维吾尔族是⼀个能歌善舞的民族。

他们的舞蹈轻巧、优美,以旋转快速和多变著称,反映了维吾尔族⼈乐观开朗的性格。

彝族的民族介绍3000字彝族是中国的一个少数民族,主要分布在云南、四川、贵州、广西、湖南、广东等地。

根据2010年的人口普查数据,彝族人口约有870万人,占全国少数民族人口的3.08%。

彝族是中国历史上的一个古老民族,有着悠久的历史和文化传统。

一、彝族的历史彝族是中国南方的原住民之一,其历史可以追溯到公元前2000年左右。

在古代,彝族人主要生活在云南、四川、贵州等地,是当时的一个独立部落。

在唐朝时期,彝族地区被称为“滇池”,是中国南方的一个重要地区。

在宋朝时期,彝族地区被划分为“滇南路”,成为了一个独立的行政区域。

在明清时期,彝族地区逐渐被汉族政府所统治。

在清朝时期,彝族地区被划分为“滇西将军府”,成为了一个独立的行政区域。

在民国时期,彝族地区被划分为云南省、四川省、贵州省等地,成为了中国的一个少数民族地区。

二、彝族的文化彝族是一个有着悠久历史和丰富文化的民族。

彝族人民有着自己独特的语言、文字、服饰、音乐、舞蹈、节日等文化传统。

1. 语言和文字彝族人民有着自己独特的语言和文字。

彝族语言属于汉藏语系,是中国南方的一种少数民族语言。

彝族人民还有一种独特的文字,称为“彝文”,是一种象形文字,具有很高的艺术价值和历史价值。

2. 服饰彝族人民有着独特的服饰文化。

男性通常穿着黑色或蓝色的长衫、长裤和腰带,女性则穿着彩色的长裙、上衣和头巾。

彝族的服饰以色彩鲜艳、图案繁复、工艺精湛而著称,是中国传统服饰文化的重要组成部分。

3. 音乐和舞蹈彝族人民有着独特的音乐和舞蹈文化。

彝族的音乐以管乐和打击乐为主,具有很高的艺术价值和文化内涵。

彝族的舞蹈则以手舞和脚舞为主,具有很高的艺术价值和文化内涵。

4. 节日彝族人民有着丰富多彩的节日文化。

其中最重要的节日是“三月三”节,这是彝族人民的传统节日,也是中国的一个重要节日。

在这个节日里,彝族人民会进行各种庆祝活动,如祭祀祖先、舞蹈表演、比赛游戏等。

三、彝族的生活方式彝族人民有着独特的生活方式。

我国少数民族的节日、服饰特点、居民和饮食习惯一、蒙古族1、节日:每年七、八月牲畜肥壮的季节举行“那达慕”大会是蒙古族历史悠久的传统节日,这是人们为了庆祝丰收而举行的文体娱乐大会。

“那达慕”大会上有惊险动人的赛马、摔跤,令人赞赏的射箭,有争强斗胜的棋艺,有引人入胜的歌舞,显示出草原民族独有的特色。

2、服饰特点:蒙古族服饰包括长袍、腰带、靴子、首饰等。

但因地区不同在式样上有所差异。

蒙古族服饰具有浓厚的草原风格。

因为蒙古族长期生活在塞北草原,蒙古族人不论男女都爱穿长袍。

牧区冬装多为光板皮衣,也有绸缎、棉布衣面者。

夏装多布类。

长袍身端肥大,袖长,多红、黄、深蓝色。

男女长袍下摆均不开衩。

红、绿绸缎做腰带。

3、居民和饮食习惯:蒙古族现主要分布在中国北方内蒙古自治区,蒙古族自称"蒙古"。

其意为"永恒之火"。

别称"马背民族"。

蒙古族牧民视绵羊为生活的保证、财富的源泉。

日食三餐,每餐都离不开奶与肉。

蒙古族的传统饮食大致有四类,即面食、肉食、奶食、茶食。

通常,蒙古族称肉食为“红食”,蒙语叫“乌兰伊德”;称奶食为“白食”,蒙语叫“查干伊德”(纯洁、吉祥、崇高之意)。

而农区多以谷物蔬菜为主食,以肉食为辅。

二、维吾尔族1、节日:中国新疆维吾尔族节日主要传统节日有“肉孜节”、“古尔邦节”、“诺鲁孜节”等。

2、服饰特点:维吾尔族的传统服装,男女老少均戴四楞小花帽。

男子普遍喜欢穿对襟“袷袢”(长袍),内着绣有花纹的短衫。

女子喜着连衣裙,外套黑色对襟背心,戴耳环、手锡、戒指、项链等装饰品,姑娘多梳小辫,现在城市居民一般穿时装。

3、居民和饮食习惯:维吾尔族人待人讲究礼貌。

在遇到尊长或朋友时,习惯于把右手按在前胸中央,然后身体前倾,连声问好。

家里来客都热情招待。

维吾尔族是一个能歌善舞的民族。

他们的舞蹈轻巧、优美,以旋转快速和多变著称,反映了维吾尔族人乐观开朗的性格。

他们以面粉、大米为主食,喜喝奶茶,佐以面粉烤制的馕。

五十六个名族小知识五十六个民族知识介绍。

有首歌唱得好:五十六个民族,五十六朵花。

我们国家的每个民族都有着自己的民族知识。

接下来就由小编带大家了解五十六个民族知识介绍的相关内容。

五十六个民族知识介绍11、汉族:汉族,全称大汉民族。

原名华夏族,是中国的主体民族,也是世界上人口最多的民族。

2、壮族:壮族是中国少数民族中人口最多的一个民族,壮族的先民是属古代百越族群。

3、苗族:苗族的音乐舞蹈历史悠久,挑花、刺绣、织锦、蜡染、首饰制作等工艺美术在国际上享有盛名。

4、土家族:土家族绝大部分居住在湖南、湖北省、贵州省以及四川省(属于重庆市)。

5、彝族:彝族分布于云南、四川、贵州省和广西壮族自治区。

6、蒙古族:蒙古族是一个历史悠久而又富有传奇色彩的民族,过着“逐水草而迁徙”的游牧生活。

7、藏族:藏族是汉语的称谓。

西藏在藏语中称为“博”,生活在这里的藏族自称“博巴”。

8、满族:满族主要分布在中国的东三省、河北省、内蒙古自治区,以河北省北部最多,其次是辽宁省。

9、维吾尔族:“维吾尔”是维吾尔族的自称,意为“团结”或“联合”。

10、回族:回族是回民族的简称。

十三世纪,大批穆斯林从中亚迁入中国。

11、白族:分布在云南、贵族、四川等地,人口159万余人,关于经营农业,有自己的语言。

12、裕固族:分布在甘肃,人口约1.2万余人,主要从事畜牧业,崇尚骑马和射箭,有自己的语言。

13、瑶族:分布在广西、湖南、云南、广东等地,人口17万余人,主要从事山地农业。

14、乌孜别克族:分布在新疆,人口约1.4万余人,主要从事畜牧业。

15、佤族:分布在云南,人口35万余人,从事农业,木鼓舞富有民族特色,多次在全国民族舞蹈中获奖。

16、水族:分布在贵州、广西等地,人口34万余人,主要从事农业,善种水稻和糯稻。

17、仫佬族:分布在广西,人口15万余人,主要从事农业,种植水稻、玉米。

18、毛南族:分布在广西,人口7.1万余人,主要从事农业,善于饲养菜牛和编制花竹帽。

中国56个少数民族1、蒙古族每年七、八月举行“那达慕”大会是蒙古族历史悠久的传统节日,这是人们为了庆祝丰收而举行的文体娱乐大会。

“那达慕”大会上有赛马、摔跤、射箭、棋艺、歌舞,显示出草原民族独有的特色。

2、回族回族是回回民族的简称。

十三世纪,大批穆斯林从中亚迁入中国,并同当地民族融合,通过通婚等多种因素,逐渐形成了回族。

3、苗族苗族的音乐舞蹈历史悠久,挑花、刺绣、织锦、蜡染、首饰制作等工艺美术在国际上享有盛名。

苗族的先祖可追溯到原始社会时代的蚩尤部落。

4、傣族在每年傣历六月举行的泼水节是最盛大的节日。

届时要赕佛,并大摆筵席,宴请僧侣和亲朋好友,以泼水的方式互致祝贺。

现在,泼水活动是傣历新年节庆活动的主要内容。

5、僳僳族1985年6月11日,建立云南维西僳僳族自治县。

节日:火把节、收获节、中秋节、澡塘会、刀杆节等。

6、藏族西藏是藏族的主要聚居地,是中国古老的民族之一。

藏族的民间节日有藏历新年、酥油灯节、浴佛节等。

藏族民间最大的传统节日为每年藏历正月初一的藏历年。

7、壮族壮族是中国少数民族中人口最多的一个民族,。

著名节日有“三月三”歌节,春节,其次是七月十五中元鬼节。

8、朝鲜族朝鲜族主要分布在吉林、黑龙江和辽宁省。

延边朝鲜族自治州是主要聚居区。

五大节日是:元日(春节)、上元(元宵节)、寒食(清明)、端午、秋夕。

9、高山族高山族是台湾省境内少数民族的统称,包括十多个族群。

“丰年祭”又称“丰收节”、“丰收祭”、“收获节”等,相当于汉族的春节,是高山族最盛大的节日。

10、纳西族川西南、滇西北一带。

每年农历七月二十五日的“转山节” 祭祀狮子山。

11、布朗族布朗族是古代濮人的后代。

12、阿昌族阿昌族大部分聚居在云南,烧白柴、泼水节等。

13、怒族怒族是云南的古老民族之一,主要分布在云南省。

14、鄂温克族鄂温克族人主要分布在中国东北黑龙江省和内蒙古自治区。

敖包节是鄂温克族的宗教节日。

15、鄂伦春族每年的6月18日是鄂伦春民族传统的节日--篝火节。

概述中华民族历史悠久,统计活动源远流长。

中国早在先秦时期就有了人口、土地、粮食、牲畜、赋税等方面的统计活动。

全国最早的一次人口调查,是公元前798年周宣王为补充兵员而进行的“料民”。

但它的实施范围仅限于太原,即今甘肃东部临近陕西的一个地方。

黑龙江地区虽然没有当时人口调查的直接记载,但从有关史料中可以推算出,这一时期黑龙江地区人口约有27万人。

说明当时已经有了统计活动。

黑龙江地区的古代先民貊族系,曾于战国末期建立地方民族政权夫余国,“其国殷富,丁口滋盛”,统计受到相当的重视,不仅有了人口、户籍、土地、粮食、畜产等方面的统计调查,而且朝廷还把农业收成的好坏作为决定对各部族首领进行奖惩的重要依据。

夫余国历经秦、汉、魏、晋各朝在走向衰败的过程中,东胡后裔拓跋鲜卑于公元386年统一黄河流域,建立了北魏政权。

北魏吸收汉族管理国家的经验,创造一些统计管理方法,如孝文帝实行三长户籍制和均田制,防止了人口流失,保证了赋税收入;文成帝应用派员调查法,派遣使者20余批巡行天下,根据调查结果确定地方官员的政绩,进行奖惩。

这些措施,对促进北方社会的稳定和经济发展起了很大作用。

北方各部族在推进我国多民族国家的形成、融合和发展的过程中,在中原文化的影响下,也促进了统计事业的发展。

唐代渤海国全面学习唐朝的典章制度和科技文化,统计方面推行唐代“团貌”(“察其形貌以为定籍”)和村坊邻里户籍法,统一了赋税计量标准,完善了上计制度(统计报告)和“手实法”(自填法),广泛应用统计分组法,开始计算商品比价和进行统计分析等,使统计成为管理国家的一项重要工具。

契丹灭渤海后,公元947年改国号为辽。

辽中期在汉族经济文化的影响下,提出垦殖立国的方针,在黑龙江地区“选诸部二万余骑立屯军”,由原来单一的渔猎经济发展为农牧结合的经济。

辽兴宗针对当时豪强地主纳税很少,贫苦农民大量逃亡的情况,为了平均赋役,下诏通括(普遍检查核对)户口。

还采用派员调查法,“遣使阅诸道禾稼”。

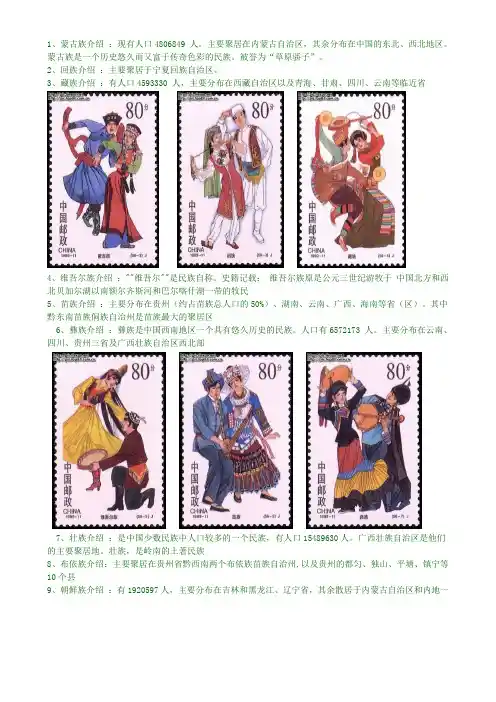

1、蒙古族介绍 :现有人口4806849 人。

主要聚居在内蒙古自治区,其余分布在中国的东北、西北地区。

蒙古族是一个历史悠久而又富于传奇色彩的民族。

被誉为“草原骄子”。

2、回族介绍 :主要聚居于宁夏回族自治区。

3、藏族介绍 :有人口4593330 人,主要分布在西藏自治区以及青海、甘肃、四川、云南等临近省4、维吾尔族介绍 :""维吾尔""是民族自称。

史籍记载: 维吾尔族原是公元三世纪游牧于 中国北方和西北贝加尔湖以南额尔齐斯河和巴尔喀什湖一带的牧民5、苗族介绍 :主要分布在贵州(约占苗族总人口的50%)、湖南、云南、广西、海南等省(区)。

其中黔东南苗族侗族自治州是苗族最大的聚居区6、彝族介绍 :彝族是中国西南地区一个具有悠久历史的民族。

人口有6572173 人。

主要分布在云南、四川、贵州三省及广西壮族自治区西北部7、壮族介绍 :是中国少数民族中人口较多的一个民族,有人口15489630人。

广西壮族自治区是他们的主要聚居地。

壮族,是岭南的土著民族8、布依族介绍:主要聚居在贵州省黔西南两个布依族苗族自治州,以及贵州的都匀、独山、平塘、镇宁等10个县9、朝鲜族介绍 :有1920597人,主要分布在吉林和黑龙江、辽宁省,其余散居于内蒙古自治区和内地一些城市。

延边朝鲜族自治州是主要聚居区。

10、满族介绍:现有人口9821180人。

主要分布在东北三省,辽宁最多,少部分散居在全国各大中城市11、侗族介绍:现有人口2514014 ,主要分布在贵州、湖南、广西三省(区)毗邻的黔东、玉屏、新晃、通道、芷江以及三江等县。

12、瑶族介绍:现有2134013人,主要分布在中国的广西、湖南、云南、广东、贵州和江西等省区。

因其生产方式、居住和服饰等方面的不同特点而有多种自称和他称呼13、白族介绍:有人口1594827 人。

主要聚居在云南省西部以洱海为中心的大理白族自治州14、土家族介绍:现有人口5704223人,主要聚居在湖南湘西土家族苗族自治州,湖北恩施土家族苗族自治州15、哈尼族介绍:现有人口1253952 人。

苗族一个古老的民族,散布在世界各地,主要分布于中国的黔、湘、鄂、川、滇、桂、琼等省区,以及东南亚的老挝、越南、泰国等国家和地区。

食物苗族人食物以大米为主,辅以包谷、小米、高粱、小麦和薯类等杂粮。

苗族人最喜食糯米。

副食品主要有瓜类、豆类、蔬菜以及作为佐料的辣椒、葱、蒜等。

肉类有猪、牛、羊、鸡、鸭及鱼类。

苗族人口味以酸、辣为主,尤其喜食辣椒。

日常菜肴主要是酸辣味汤菜。

酸菜味鲜可口,制作方便,可生食,也可熟食。

平时吃新鲜蔬菜或瓜豆,苗家也掺些酸菜或酸汤。

令人增加食欲。

此外,苗家的酸汤煮鱼是风味名菜,做法是将酸汤加水、食盐煮沸,取鲜活鱼去苦胆,入酸汤中煮制而成,此菜肉嫩汤鲜,清香可口,一年四季都可以做。

苗家能加工保存熏制腊肉、腌肉、腌鱼、鱼干、香肠等.其中腌鱼是苗族的传统佳肴。

方法是将鲜鱼剖开,去内脏,抹上盐、辣椒粉,放火上方焙烤至半干,然后人坛密封.食时取出蒸熟。

此鱼具有骨酥,咸辣适度,清香可口的特点。

苗族人还喜欢制作豆腐、豆豉,加工猪灌肠、血豆腐等。

爱吃火锅。

苗家男女都喜欢酒,大部分人家都能自己酿酒。

他们自制酒籼,用土产的糯米、包谷、高粱等酿出芳香的甜酒、泡酒、烧酒、窖酒等。

服饰苗族妇女上身一般穿窄袖、大领、对襟短衣,下身穿百褶裙。

衣裙或长可抵足,飘逸多姿,或短不及膝,婀娜动人。

便装时则多在头上包头帕,上身大襟短衣,下身长裤,镶绣花边,系一幅绣花围腰,再加少许精致银饰衬托。

苗族男子的装束比较简单,上装多为对襟短衣或右衽长衫,肩披织有几何图案的羊毛毡,头缠青色包头,小腿上缠裹绑腿。

苗族人民能歌善舞。

苗族的“飞歌”高亢嘹亮,极富感染力;舞蹈有芦笙舞、板凳舞、铜鼓舞等,以芦笙舞最为普遍。

芦笙舞,又名“踩芦笙”、“踩歌堂”等,因用芦笙为舞蹈伴奏和自吹自舞而得名。

它流布于贵州、广西、湖南、云南等地的苗、侗、布依、水、仡佬、壮、瑶等民族聚居区,是南方少数民族最喜爱、分布最广泛的一种民间舞蹈。

从已出土的西汉铜芦笙乐舞俑分析,芦笙舞至少已有两千多年的历史。

关于少数民族资料一、各民族为中华文化发展做出了哪些贡献?1、汉族汉族,在中华族的大家庭中,汉族人口最多,分布最广。

汉族有自己的语言和文字,汉字经过3000年的演变,发展成现在的通用简化汉字。

汉族的语言通称汉语,属汉藏语系,是世界上历史最悠久最丰富的语言之一。

据史料记载,汉族旧称汉人是因中国的汉王朝而得名,汉朝以前称“华夏”或“诸夏”。

无论是在政治、军事、哲学、文学、史学、艺术诸方面,还是在自然科学领域中,汉族人民都创造了许多辉煌的业绩。

汉族人民历来以简朴、富于创造精神著称。

汉族历史上的经济是以农业为主,兼营家庭副业,是一种典型的男耕女织的自然经济。

汉族的农业生产在历史上素来发达,尤其以水利灌溉和精耕细作著称于世,汉族的手工业也有相当高的发展水平。

2、蒙古族在科学文化事业上比较发达,特别是明代以来,在历史、文学、语言、医学、天文、地理等方面,对祖国的科学文化事业作出了重大贡献。

在民间文艺方面,“好力宝”是蒙古族中流传很广的一种演唱形式,马头琴是最富特色的民族乐器。

3、回族,是中国少数民族中人口较多的民族之一。

主要聚居于宁夏回族自治区,在甘肃、新疆、青海、河北以及河南、云南、山东也有不少聚居区。

回族主要从事农业,有的兼营牧业、手工业。

回族还擅经商,尤以经营饮食业突出。

4、藏族是中国古老的民族之一。

据史书记载:早在秦汉以前,藏族先民就聚居在雅鲁藏布江中游两岸。

农业以种植青稞为主,也有小麦、油菜、碗豆等农作物。

藏族有自己的语言和文字。

除举世闻名的《甘珠尔》、《丹珠尔》两大佛学丛书外,还有关于韵律、文学、哲理、史地、天文、历算、医药等专著问世。

藏族人民热情开朗、豪爽奔放。

他们以歌舞为伴,自由地生活。

藏族民歌抑扬顿挫,合辙贴韵,悦耳动听。

唱时还伴以各种舞蹈。

舞姿优美,节奏明快。

其中踢踏舞,锅庄舞、弦子舞最为广泛流传。

5、维吾尔族以农业为主,种植棉花、小麦、玉米、水稻等农作物。

此外还擅长园林艺术。

中国最大面积的葡萄生产基地,即葡萄沟就在离新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐东南1 8 4 公里的吐鲁番盆地。

中国古代各少数民族发展线索一.知识归纳1.匈奴族(1)先秦时期:匈奴族是我国北部古代的游牧民族,住在蒙古高原一带,首领称单于。

经济生活以畜牧业为主。

在与中原交往过程中,匈奴人也从事农业生产。

公元前3世纪时,铁器的使用已经深入他们生产、生活和军事各个领域。

战国时期开始威胁中原政权,秦、赵、燕三国筑长城防御匈奴。

(2)秦汉时期:秦汉之际,匈奴冒顿单于统一了北方草原,占领河套地区,形成强盛的奴隶制国家。

西汉初期,匈奴不断南下进攻,西汉由于国力有限,与匈奴和亲(被动和亲)并进行贸易往来。

汉武帝时期对匈奴展开军事反攻,匈奴受到重创,被迫迁徙漠北。

后匈奴内部混战,其中呼韩邪单于一部归附汉朝,其它各部有的仍游牧于漠北,有的西迁。

西汉元帝时期王昭君出塞嫁给呼韩邪单于(主动和亲),密切了汉匈关系,双方互市兴旺,文化往来增多,四十多年和睦相处。

东汉初年,匈奴分裂为南北二部。

南匈奴向汉称臣,北匈奴退居漠北威胁中原及河西、西域。

东汉前期,窦固、窦宪出兵大败北匈奴,北匈奴政权瓦解,他们对东汉和西域的威胁最后解除。

2.西域各族(秦汉时期)汉朝时期,我国甘肃玉门关和阳关以西、葱岭以东,新疆天山南北等地区,叫西域。

公元前138年,张骞出使西域,到过大宛、大月氏等国。

公元前119年,张骞第二次出使西域,西域诸国纷纷派使者回访,汉朝与西域各国建立起友好关系。

公元前60年,西汉设西域都护,西域正式归属中央政权。

东汉初年无力顾及西域,西域各国重新被匈奴控制。

东汉明帝时期,班超经营西域,被任命为西域都护,管辖西域。

3.突厥族(1)南北朝时期:突厥是我国古代少数民族,兴起于阿尔泰山一带。

6世纪中期建立突厥汗国,很快统一我国西北地区,中亚各国归附。

突厥和中原地区有贸易往来,称为沟通中原和中亚贸易的桥梁。

(2)隋唐时期:隋朝初年,突厥分裂为东、西突厥。

隋末中原动乱,动突厥强大起来,不断向南进扰。

唐朝贞观初期,唐大败东突厥,俘获颉利可汗,东突厥灭亡,唐设都督府管辖东突厥故地(‚全其部落,顺其土俗‛)。

历史初二下1.1我国有哪些少数民族【一】知识与能力通过搜集资料,了解我国少数民族的名称和服饰特点,通过介绍中国少数民族,提高学生的表达能力。

【二】过程与方法通过小组合作完成对少数民族的搜集、整理和展示等活动,养成乐于同他人合作,共同探讨问题的良好习惯。

【三】情感态度与价值观认识我国是一个统一的多民族国家,在我国五十六个民族的大家庭中,各民族都做出了应有的贡献。

重点:了解少数民族我国有藏族、蒙古族、朝鲜族、彝族、回族、土家族等五十五个少数民族,这些少数民族生活在不同地区,人口多寡各不相同,了解这些少数民族的名称,是认识我国少数民族的第一步,只有知道我国有哪些少数民族,才能进一步探究少数民族的特点和历史渊源,因此,了解少数民族的名称是本探究活动的重点。

指导学生搜集资料,了解和认识我国的少数民族是本探究活动成功的关键。

难点:搜集资料学生对中国少数民族的了解,只是通过电视等媒体,了解藏族、蒙古族、朝鲜族、回族、维吾尔族等,而对其他少数民族知之甚少,因此搜集相关资料便成为本探究活动的难点。

教师要引导学生挖掘身边的资源,从互联网、书籍、音乐课、地理课及自己所在的社区等搜集少数民族的资料,从而了解和认识中国五十五个少数民族。

【一】活动任务1.搜集资料,了解五十五个少数民族。

2.撰写成文并在班级展示汇报。

3.探究少数民族的历史贡献。

【二】活动内容1.分组搜集少数民族的相关资料并撰写成文。

2.各组代表在班级介绍五十五个少数民族的名称及生活地域。

3.探讨蒙古等少数民族的历史贡献。

【三】活动组织方式:合作探究学习全班分为四个小组,分别搜集资料,了解东北及内蒙古地区、西北地区、西南地区、中南及东南地区有哪些少数民族及其服饰特点,并撰写成文,在班级进行交流。

【四】活动评价方式活动过程评价:小组长对组员的表现做出评价。

活动成果评价:各组成果展示后,小组之间依据评价表进行互评。

〕〔在文件夹〕【一】活动评价量规表本评价表是以小组为单位,评价各小组的探究学习成果,不对学生进行个人评价。