2017高考语文实用类文本阅读专题之人物传记解析

- 格式:ppt

- 大小:576.00 KB

- 文档页数:29

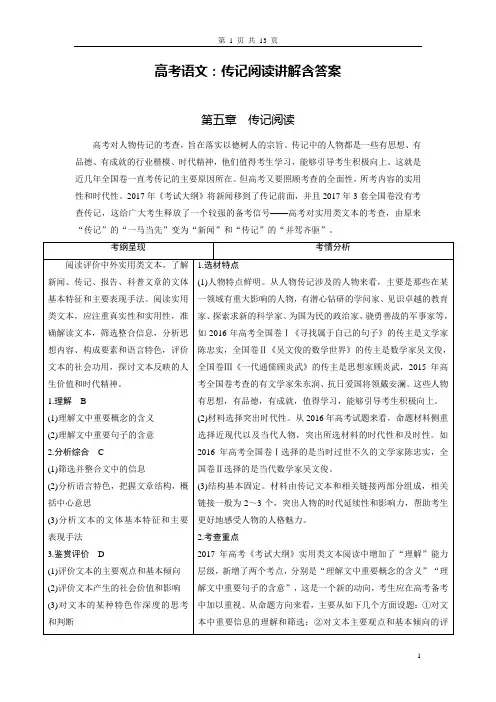

高考语文:传记阅读讲解含答案第五章传记阅读高考对人物传记的考查,旨在落实以德树人的宗旨。

传记中的人物都是一些有思想、有品德、有成就的行业楷模、时代精神,他们值得考生学习,能够引导考生积极向上。

这就是近几年全国卷一直考传记的主要原因所在。

但高考又要照顾考查的全面性,所考内容的实用性和时代性。

2017年《考试大纲》将新闻移到了传记前面,并且2017年3套全国卷没有考查传记,这给广大考生释放了一个较强的备考信号——高考对实用类文本的考查,由原来“传记”的“一马当先”变为“新闻”和“传记”的“并驾齐驱”。

第一节 明确文体特征 探知阅读规律(对应学生用书P 74)一、定义和类型传记是遵循真实性原则,用形象化的方法记述人物的生活经历、精神风貌及其历史背景的一种叙事性文体。

1.从叙述人称看,传记可分为自传和他传,前者是本人撰写的,后者是他人撰写的。

2.从创作方法看,传记可分为史实性传记和传记文学。

前者以记叙翔实的史实为主,用语比较平实;后者多用形象化手法,描述人物的生活经历、精神风貌及其活动的历史背景等,以史实为依据,但又不排斥某些联想性的文学描写。

3.从表达方式看,一般的传记以记叙为主,还有一类传记记叙与评论各占一半,即评传。

4.从篇幅的长短看,传记可分为大传和小传。

二、传记文体的基本特征1.真实性真实是传记的生命。

传记叙写的是历史或现实中存在的活生生的人,有真名实姓、居住特点、活动范围等。

2.文学性传记具有文学性。

它是写人的,有人的生命、情感;通过作者的选择、剪辑、组接,倾注了爱憎的情感;用艺术的手法加以表现,以达到传神的目的。

三、几种传记文学的特点1.自传自传是记述自己生平事迹的文章。

自传可繁可简,长篇自传可以包容当时当地的时代背景、社会环境以及自己当时的思想状态、所作所为等。

短的自传则可将重点放在自己的思想与行为上,甚至可以只选自己生平的几件典型事情来写。

自传的内容大多根据自己工作的性质来确定。

如革命家的自传,主要记述自己的革命经历;作家的自传,主要记述自己创作的过程和经验。

专题07 人物传记【考向解读】传记是高考在实用类文本中选取最多的一种文体,这一文体和小说、写人叙事散文有相似之处,但又有独特的特点。

因此本课题先让考生把握传记的文体特点,再让考生掌握读懂传记的方法。

这样在解答高考题目时能有的放矢。

【命题热点突破一】概括分析传主事迹传主的事迹,构成了传记材料的主体,直接对表现人物形象特点、品质以及思想风貌起到至关重要的作用。

因此,阅读一篇传记,首先应围绕传主的事迹来进行梳理,看看写了有关传主的哪些事迹,再进行概括归纳。

阅读下面的文字,完成后的题目。

爱国科学家邓叔群经过清华学堂八年苦读,邓叔群于1923年经考试公费留学美国。

同时去的同学大多选择学习外交、银行、军事、法律等专业,只有他不听别人劝告,为了解救贫困的中国农民,一心入读康奈尔大学的农林专业。

留学期间,目睹同胞受到种族歧视,这激发了他为国争光的民族自尊心,决心在最短的时间内学到最精湛的科学知识。

他不仅主科成绩都是A,而且荣获了全美最高科学荣誉学会颁发的两枚金钥匙证章。

正当他博士论文接近完成时,国内岭南大学急需一位植物病理学教授,导师惠凑推荐了他,但建议他完成论文后再回去。

邓叔群却认为,学到先进知识报效祖国,正是自己求学的真正目的,于是当即回国。

在回国后的十年中,为搜集我国第一手真菌资料,他手提竹篮,攀山入林,一样一样地采集,逐一鉴定,定名分类。

他先后研究鉴定的真菌种类达一两千种,分隶于数百个属,其中首次发现的新属5个,新种121个,为世界真菌资源宝库增添了新标本,在世界真菌学史上为我国的真菌科学谱写了重要的第一章,向世界宣告了中国有自己的真菌科学。

在世界著名真菌分类学家考尔夫教授总结的康奈尔大学120年来作出突出贡献的41位真菌学家中,他是唯一的东方人。

抗战开始不久,为了使自己的研究与国计民生关系更为直接,邓叔群转向了林业研究。

他带领助手深入云南、西康、四川一带,勘察森林资源状况。

他们冒风雨,顶烈日,忍饥寒,摸清了该地区森林资源的组成、分布、蓄积量及病虫害等情况,绘制了中国的早期林型图,并提出了合理经营、开发和管理原始森林的研究报告,为大后方建设提供了必要的参考。

专题17 实用类文本阅读传记一一、阅读下面的文字,完成各题。

叶嘉莹:一生与诗词相恋近日,92岁高龄的叶嘉莹在“世界因你而美丽——影响世界华人盛典”颁奖礼中获颁2015-2016年度“终身成就奖”。

此前数十年间,她身挟满腹诗书,走遍中国台湾以及美国、加拿大……为中国古典文化的传播,立下了汗马功劳。

1924年7月,叶嘉莹出生于北京的一个书香世家。

三四岁时,父母便教她背诵诗词。

而她的伯父叶廷又,是一位有很深古典文化修养的中医。

在伯父的引导下,深居大院的叶嘉莹常常把院子里的草木作为对象,吟诗作词。

1941年,叶嘉莹高中毕业,进入辅仁大学专攻古典文学专业。

在辅仁大学,叶嘉莹遇见了她铭记一生的恩师顾随。

顾随古典文化功底极为深厚,他对诗歌的讲授令叶嘉莹如痴如醉。

师生二人常常诗词唱和,被师友传为佳话。

顾随曾在给她的信中写道:“假使苦水(顾随别号)有法可传,则截至今日,凡所有法,足下已尽得之。

”但他希望叶嘉莹不仅要继承自己的衣钵,更要“别有开发,能自建树,成为‘南岳下之马祖’①”。

如果顾随泉下有知,最高兴的肯定是叶嘉莹果然如他所期望那般做到了“别有开发”和“能自建树”。

师徒二人在诗词世界里研读的轨迹,也有相似之处。

顾随是受蔡元培之命学习西洋文学,得益匪浅;而叶嘉莹则在机缘巧合下,前往北美访问交流,在此期间接触到了西方文学理论。

叶嘉莹发现,西方文学理论与中国的传统词学理论有不少暗合之处,便逐渐尝试用西方文学理论中的诠释学、符号学、接受美学等来诠释中国的古典诗词。

这种将中西理论融合的研究策略很快为叶嘉莹的诗词研究开辟了一片新的天地。

以西方文学理论解析古典小词,成为叶嘉莹治学的重要特点。

南开大学原副校长、文学院院长陈洪评价叶嘉莹说:“融合中西以推进词学研究,卓有成效者,海内外自是不做第二人想。

”在海外教书时,叶嘉莹常常感慨,中国古典诗词的韵味,在翻译成英文后就要逊色不少。

而用英文授课,也让她常常有不能阐尽其意之感。

1979年,凭借一封寄给国家教育部的言真意切的信,叶嘉莹终于可以回国教书。

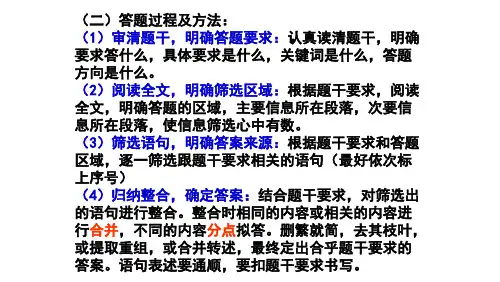

实用类文本阅读之人物传记【技巧讲解】人物传记阅读是高考实用类文本阅读中的一类。

从近两年课改实验区的高考语文卷来看,涉及人物传记的阅读呈上升趋势,一般设4个题目,主要题型有选择题和简答题,分值在18-25分。

从设题的切入点来看,主要立足于考查考生理解文中的重要语句的含意;理清传记陈述的基本事实;掌握传主的形象;把握文章结构;分析主要表现手法及语言特色;探究文本内容,提出自己的见解等。

1.理解文中的重要语句的含意。

重要语句即文中起重要作用的语句,一般指结构复杂难懂的长句、统摄全篇的中心句、段首的总起句、段末的总结句、承上启下的过渡句、使用了特殊的修辞格、内涵丰富的语句等。

做此类题,要牢记“答案就在原文中”的原则。

寻找答案的途径有:(1)切分挖掘法,即切分句子的层次,抓住句子中的关键词语,从正确理解句子关键词语的字面意思入手;(2)还原法,即将该句还原到原文中去,看其在选文中所处的位置;(3)瞻前顾后法,就是找出题干中相关语句在选文中的位置,向上下文搜索,并注意文中过渡句、关联词、指代词的提示,这样答案就能从原文中找出来了。

2.理清传记陈述的基本事实。

理清传记陈述的基本事实,就是提取与传主相关的重要事实,了解传主的生活经历、人生轨迹;感知传主的性格特征或人生追求、思想个性;认识传主的历史地位和作用;明确作者对传主的态度与评价或者传主的自我认识和评价等。

做此类题,应力求全面、准确。

首先,要整体感知全文,把握传记的主要内容,如传主的思想、主张、个性及其相关事件等。

其次,依据题干要求,确定信息筛选的目标与标准。

第三,确定范围,在其范围内找关键句,或提取重组,或概括转述,力求语言简明连贯,忌机械照抄。

3.掌握传主的形象。

掌握传主形象,要从人物在事件中的表现把握其形象,紧扣作品中具有典型意义的事件细节,认真体味。

还要联系传主生活的时代背景和社会环境,根据作品所陈述的与社会进程及传主个人成长相关的重要事实,从传主与时代、传主与他人的关系来把握。

高考语文实用类文本阅读之人物传记(复习专题)一、人物传记基础1.概念传记以写人为中心,作者通过人物的言行和典型事例来塑造人物形象。

传记是记载人物事迹的文章,它可以由别人叙述,也可以由自己叙述,可以记载一个人的一生,也可以记载一生中的某一段,但必须忠于史实,并刻画出人物性格和形象,通过人物再现历史。

好的传记应该透出历史的价值,有时代的气息;让读者经历传主的成功、失败、起伏。

2.特点传记的文体特点是真实性和文学性。

其中,真实性是传记的第一特征,因为传记叙写的是历史或现实中存在的活生生的人,有真名实姓、居住地点、活动范围等,写作时不允许任意虚构。

但传记不同于一般的枯燥的历史记录,它具有文学性。

它是写人的,有人的生命、情感在内;它倾注了作者爱憎的情感;它需要用艺术的手法加以表现,以达到传神的目的。

此外,还具有概括性和通俗性。

3.传记分类(1)从叙述人称看,传记可分自传和他传。

前者是作者自己撰写的,如:鲁迅写的《鲁迅自传》。

后者是他人撰写的,如:《“布衣总统”孙中山》。

(2)从表达方式看,一般的传记以记叙为主;还有的传记,一面记述人物的经历,一面加以评论,记叙与评论各半,这种传记则被称为“评传”。

如:卞毓方的《留取丹心照汗青》。

(3)从篇幅的长短来说,它可以分为大传和小传。

(4)从创作方法分:传记文学,多用形象化手法,描述人物的生活经历、精神风貌及其活动的历史背景等,以史实为依据,但又不排斥某些联想性的文学描写。

历史性传记:以记叙翔实的史实为主,用语比较平实。

二、阅读人物传记必须明确的问题1.人物?(一个主要的人物及其他次要人物,以及他们之间的关系。

)2.事迹?(一般是用叙事来表现这个人物的,有时候写了几件事。

叙事是沿着什么思路展开的,是总分式、并列式、还是层进式,是顺叙还是倒叙,有没有插叙;分为哪几个层次,每层的大致意思是什么等等。

)3.作者态度?(是褒,还是贬?作者是怎样评价的?)4.写作或语言特点?三、传记常见题型题型1:鉴赏分析形象要明确传记的第一主角是传主。

高考实用类文本阅读指导人物传记一、基本知识回顾:(一)文体概念及特点1.概念:传记以写人为中心,作者通过人物的言行和典型事例来塑造人物形象。

传记是记载人物事迹的文章,它可以由别人叙述,也可以由自己叙述,可以记载一个人的一生,也可以记载一生中的某一段,但必须忠于史实,并刻画出人物性格和形象,通过人物再现历史。

好的传记应该透出历史的价值,有时代的气息;让读者经历传主的成功、失败、起伏。

2.特点:传记的文体特点是真实性和文学性。

其中,真实性是传记的第一特征,因为传记叙写的是历史或现实中存在的活生生的人,有真名实姓、居住地点、活动范围等,写作时不允许任意虚构。

但传记不同于一般的枯燥的历史记录,它具有文学性。

它是写人的,有人的生命、情感在内;它通过作者的选择、剪辑、组接,倾注了爱憎的情感;它需要用艺术的手法加以表现,以达到传神的目的。

此外,还具有概括性和通俗性。

(二)、传记的分类:(1)从叙述人称看,传记可分自传和他传。

前者是作者自己撰写的,后者是他人撰写的。

(2)从表达方式看,一般的传记以记叙为主;还有的传记,一面记述人物的经历,一面加以评论,记叙与评论各半,这种传记则被称为“评传”。

(3)从篇幅的长短来说,它可以分为大传和小传。

(4)从创作方法分:传记文学,多用形象化手法,描述人物的生活经历、精神风貌及其活动的历史背景等,以史实为依据,但又不排斥某些联想性的文学描写。

历史性传记:以记叙翔实的史实为主,用语比较平实。

二、考点解析:(一)实用类文本考查目标及相应的能力层级:1、分析综合C(1)筛选并整合文中的信息(2)分析语言特色,把握文章结构,概括中心思想(3)分析文本的文体基本特征和主要表现手法2、鉴赏评价D(1)评价文本的主要观点和基本倾向(2)评价文本产生的社会价值和影响(3)对文本的某种特色作深度的思考和判断3、探究F(1)从不同角度和层面发掘文本的深层意蕴(2)探讨文本反映的人生价值和时代精神(3)探究文本中的疑点和难点,提出自己的见解(二)考点解读:1。