陕西帝王陵墓志概述

- 格式:pdf

- 大小:756.45 KB

- 文档页数:13

骊山秦始皇陵墓秦始皇陵建于秦王政元年(前247年)至秦二世二年(前208年),历时39年,是中国历史上第一座规模庞大,设计完善的帝王陵寝。

现在随店铺来了解这座骊山秦始皇陵墓吧!骊山秦始皇陵墓简介秦始皇陵是中国历史上第一位皇帝嬴政(前259—前210年)的陵寝,中国第一批世界文化遗产、第一批全国重点文物保护单位、第一批国家AAAA级旅游景区,位于陕西省西安市临潼区城东5公里处的骊山北麓。

秦始皇陵建于秦王政元年(前247年)至秦二世二年(前208年),历时39年,是中国历史上第一座规模庞大,设计完善的帝王陵寝。

有内外两重夯土城垣,象征着帝都咸阳的皇城和宫城。

陵冢位于内城南部,呈覆斗形,现高51米,底边周长1700余米。

据史料记载,秦陵中还建有各式宫殿,陈列着许多奇异珍宝。

秦陵四周分布着大量形制不同、内涵各异的陪葬坑和墓葬,现已探明的有400多个,其中包括举世闻名的“世界第八大奇迹”兵马俑坑。

秦始皇陵是世界上规模最大、结构最奇特、内涵最丰富的帝王陵墓之一。

充分表现了2000多年前中国古代汉族劳动人民的艺术才能,是中华民族的骄傲和宝贵财富。

1961年3月4日,秦始皇陵被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

1987年12月,秦始皇陵及兵马俑坑被联合国教科文组织批准列入《世界遗产名录》。

骊山秦始皇陵墓地理环境秦始皇陵南依骊山,北临渭水之滨。

骊山是秦岭北麓的一个支脉,东西绵延约25千米,南北宽约7千米。

传说因此山山体像一匹骊色(黑色)的骏马,因而得名。

骊山是在喜马拉雅山造山运动中隆起形成的地垒,海拔1000米左右,断层错落,山峦与沟壑相间,构成了一条条南北走向的山谷,并由此发育出了一道道河流。

秦始皇帝陵就位于骊山北麓由河流形成的洪积扇上。

这一带有着优美的自然环境,整个骊山唯有临潼县东至马额这一段山脉海拔较高。

这段山脉左右对称,林木葱郁,谷峰相问,山体在陵南略作弧形展布,状似盛开的莲花,帝陵位于骊山峰峦环抱之中,与整个骊山浑然一体,犹如莲蕊居于正中。

秦始皇陵简单介绍秦始皇陵位于中国陕西省咸阳市临渭区秦陵山南麓,是中国古代第一个帝王陵墓,也是中国墓葬史上最宏伟的陵墓。

它的规模之大,造型之精美,装饰之富丽,被世人誉为世界第八大奇迹。

现被列为世界文化遗产。

秦始皇陵的建设始于公元前246年,历时38年才完成。

陵墓内主要有陵园、内陵、外陵、配殿等建筑群。

陵园占地约56.25万平方米,内陵面积为246.25万平方米,高约76米,顶部面积有6万多平方米,是当时世界上最大的地下宫殿之一、配殿有建材极度坚硬的金石坊、玉门、石室、柏梁台等建筑。

陵内的文物、瑰宝在数量、品质等方面都是惊人的。

主要有“宝剑”、“金马车”、“铜车马俑”、“铜人马俑”、“陶俑”等。

其中比较著名的是“兵马俑”。

陵墓内现有的兵马俑有万人之军。

其中兵器警具有铜制和木制之分,数量达到20余万件之多。

兵马俑是世界文化的瑰宝之一,对于了解汉代社会制度、军事政治、军事文化等方面有很大的研究价值。

然而,秦始皇陵也有一些神秘和传说,使得它更加神秘而充满诱惑力。

传说中,秦始皇陵内有大量宝藏和宝物,如金银珠宝、奇石、珍宝、毒药、长生不老药等。

而且,秦始皇陵中的宝藏数量之多、价值之大也令人难以想象。

不仅如此,对于秦始皇陵的保护和开发也是一个难题。

由于秦始皇陵地下宫殿的复杂,导致陵墓处于一种危险状态。

曾经有专家提出要建设“立体城”,将秦始皇陵“包裹”在一个透气的“城”里,以保证陵墓的安全。

另外,秦始皇陵的开发也是一个争议的话题,如何保护和利用秦始皇陵的资源,既要进行开发,又要保护其文化遗产价值,需要真正考量。

总之,秦始皇陵是中国古代最宏伟的陵墓之一,既是中国古代历史文化的丰富载体,也是一个有关神秘和科学的研究热点。

对于世界各国的学者,它具有重要的意义。

保护好秦始皇陵,就是保护好中华民族独有的文化遗产。

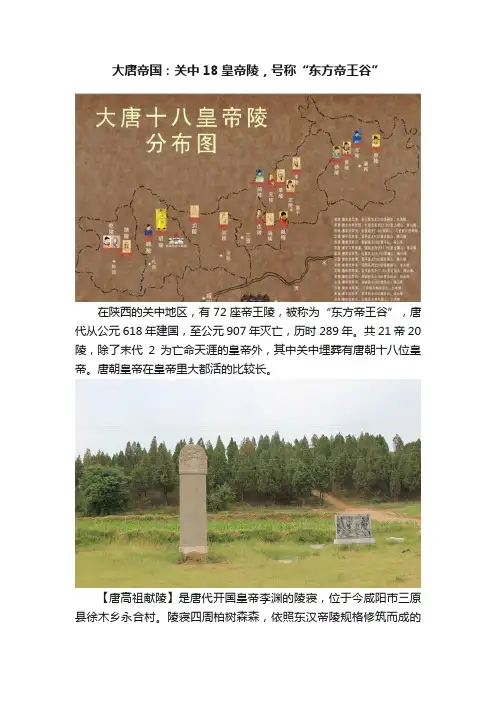

大唐帝国:关中18皇帝陵,号称“东方帝王谷”在陕西的关中地区,有72座帝王陵,被称为“东方帝王谷”,唐代从公元618年建国,至公元907年灭亡,历时289年。

共21帝20陵,除了末代2为亡命天涯的皇帝外,其中关中埋葬有唐朝十八位皇帝。

唐朝皇帝在皇帝里大都活的比较长。

【唐高祖献陵】是唐代开国皇帝李渊的陵寝,位于今咸阳市三原县徐木乡永合村。

陵寝四周柏树森森,依照东汉帝陵规格修筑而成的献陵,封土为陵,陵台呈覆斗形。

活了69岁。

【唐太宗昭陵】是唐朝第2位皇帝李世民的陵墓,位于咸阳市礼泉县城东北22.5公里的九嵕山上。

陪葬墓180余座,是我国帝王陵园中面积最大、陪葬墓最多的一座,被誉为“天下名陵”。

活了52岁。

【唐高宗乾陵】是唐朝第3位皇帝李治和中国历史上唯一的女皇帝武则天的合葬墓,位于咸阳市乾县县城北部3公里的梁山上。

是唐18陵唯一没有盗掘的王陵。

活了55岁。

“唐高宗陵墓”墓碑,高2米,是陕西巡府为高宗所立,原碑已毁,存碑是清乾隆年间重建的。

此碑右前侧另一块墓碑,是郭沫若题写的“唐高宗李治与则天皇帝之墓”12个大字。

【唐中宗定陵】是唐朝第4位皇帝李显的陵墓,位于渭南市富平县西北15里的凤凰山的狮子窝村北。

后梁开平二年遭住华原军阀温韬资掘。

明万历二十七年,太监梁永巡陕,尽发历代陵寝,搜刮金玉,该陵再次被盗掘。

活了55岁。

【唐睿宗桥陵】是唐朝第5位皇帝李旦的陵墓,位于渭南市蒲城县西北约15公里处的丰山,李旦曾两次登上皇帝宝座,但时间不长,“三让天下”:一让母亲,二让皇兄,三让儿子。

活了55岁。

【唐玄宗泰陵】是唐朝第6位皇帝唐明皇李隆基的陵墓,位于渭南市蒲城县西北约15公里处的丰山。

后梁开平二年遭住华原军阀温韬资掘皇陵祸及玄宗遗骸。

清代乾隆四十年,陕西巡抚毕沅树立亲笔题写的“唐元宗泰陵”巨碑一通,为避康熙玄炜讳,改玄为元,这一石碑至今犹存。

活了78岁。

【唐肃宗建陵】是唐朝第7位皇帝李亨的陵墓,位于咸阳市礼泉县武将山,他生于盛唐,在安史之乱中继承大位,并参与平叛,最后因为受到惊吓而一命呜呼。

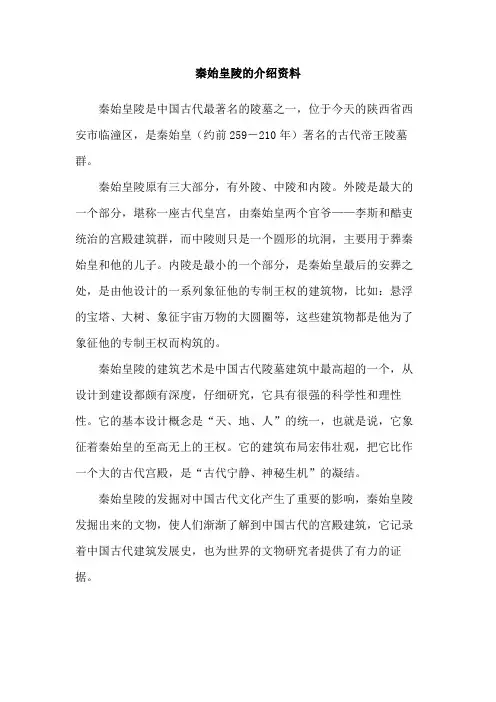

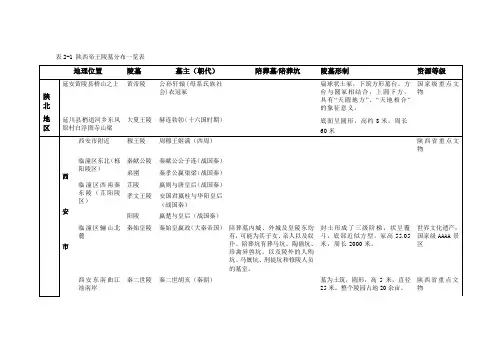

表2-1 陕西帝王陵墓分布一览表咸阳市米;高32.8米。

咸阳市东白庙村安陵汉惠帝刘盈孝惠帝张皇后陵合葬陵(西汉)东是陪葬墓群,现存12座,大多为圆锥形。

文献记载的陪葬墓有:鲁元公主、张敖、名相陈平、张仓、袁盎和文学家杨雄等。

呈覆斗形,封土夯土筑成,高28米,底边南北宽140米,东西长163米,顶东西长50米,南北宽29米。

国家级重点文物咸阳市东张家湾阳陵汉景帝刘启与皇后王氏(西汉)陪葬墓园棋盘状分布于帝陵东侧的司马道两侧。

平面呈不规则葫芦形,东西长近6公里,南北1至3公里,面积约12平方公里。

封土高约31米,底边长160米,顶东西54米,南北55米。

国家级重点文物兴平市东茂陵汉武帝刘彻(西汉)李夫人、卫青、霍去病、霍光、金日磾等墓。

外部用夯土筑成,形似覆斗。

陵高46.5米,顶东西长39.5米,南北宽35.5;墓冢边长240米,陵园呈方形,东西墙垣430.87米,南北414.87米,城基宽5.8米。

茂陵:国家级重点文物;霍去病墓:国家级重点文物。

咸阳市秦都区周陵乡平陵汉昭帝刘弗陵(西汉)陪葬墓57座,现存23座。

主要有窦婴墓、夏侯胜墓、朱云墓、张禹墓、韦贤墓等。

陵冢封土为覆斗形,底部周长2700米,高29.2米。

国家级重点文物义陵汉哀帝刘欣与傅皇后同茔异穴(西汉)有董贤等陪葬墓15座。

陵园平面方形,边长420米。

墓为覆斗形,底边长175米,顶部边长55米,高30米。

国家级重点文物康陵汉平帝刘衎王皇后陵(西汉)陵园略呈方形,东西423米,南北413米。

陵冢呈覆斗。

国家级重点文物渭陵汉元帝刘奭及北孝元王皇后陵,东孝元傅皇后陵。

(西汉)陵园近方形,南北410米,东西400米,四周有夯土筑成垣墙,陵冢呈覆斗,已坍塌。

国家级重点文物咸阳市延陵汉成帝刘骜与东北班婕妤陵,北传为许皇后陵。

(西汉)东翼7座陪葬墓。

陵冢为覆斗形,底周长690米,高29.2米。

四阙仍存在。

国家级重点文物彬县西南水口镇苻坚墓宣昭帝苻坚(十六国前秦)墓堆形似角锥,俗称"长角冢"。

秦始皇陵的介绍资料

秦始皇陵是中国古代最著名的陵墓之一,位于今天的陕西省西安市临潼区,是秦始皇(约前259-210年)著名的古代帝王陵墓群。

秦始皇陵原有三大部分,有外陵、中陵和内陵。

外陵是最大的一个部分,堪称一座古代皇宫,由秦始皇两个官爷——李斯和酷吏统治的宫殿建筑群,而中陵则只是一个圆形的坑洞,主要用于葬秦始皇和他的儿子。

内陵是最小的一个部分,是秦始皇最后的安葬之处,是由他设计的一系列象征他的专制王权的建筑物,比如:悬浮的宝塔、大树、象征宇宙万物的大圆圈等,这些建筑物都是他为了象征他的专制王权而构筑的。

秦始皇陵的建筑艺术是中国古代陵墓建筑中最高超的一个,从设计到建设都颇有深度,仔细研究,它具有很强的科学性和理性性。

它的基本设计概念是“天、地、人”的统一,也就是说,它象征着秦始皇的至高无上的王权。

它的建筑布局宏伟壮观,把它比作一个大的古代宫殿,是“古代宁静、神秘生机”的凝结。

秦始皇陵的发掘对中国古代文化产生了重要的影响,秦始皇陵发掘出来的文物,使人们渐渐了解到中国古代的宫殿建筑,它记录着中国古代建筑发展史,也为世界的文物研究者提供了有力的证据。

表2-1 陕西帝王陵墓分布一览表咸阳市米;高32.8米。

咸阳市东白庙村安陵汉惠帝刘盈孝惠帝张皇后陵合葬陵(西汉)东是陪葬墓群,现存12座,大多为圆锥形。

文献记载的陪葬墓有:鲁元公主、张敖、名相陈平、张仓、袁盎和文学家杨雄等。

呈覆斗形,封土夯土筑成,高28米,底边南北宽140米,东西长163米,顶东西长50米,南北宽29米。

国家级重点文物咸阳市东张家湾阳陵汉景帝刘启与皇后王氏(西汉)陪葬墓园棋盘状分布于帝陵东侧的司马道两侧。

平面呈不规则葫芦形,东西长近6公里,南北1至3公里,面积约12平方公里。

封土高约31米,底边长160米,顶东西54米,南北55米。

国家级重点文物兴平市东茂陵汉武帝刘彻(西汉)李夫人、卫青、霍去病、霍光、金日磾等墓。

外部用夯土筑成,形似覆斗。

陵高46.5米,顶东西长39.5米,南北宽35.5;墓冢边长240米,陵园呈方形,东西墙垣430.87米,南北414.87米,城基宽5.8米。

茂陵:国家级重点文物;霍去病墓:国家级重点文物。

咸阳市秦都区周陵乡平陵汉昭帝刘弗陵(西汉)陪葬墓57座,现存23座。

主要有窦婴墓、夏侯胜墓、朱云墓、张禹墓、韦贤墓等。

陵冢封土为覆斗形,底部周长2700米,高29.2米。

国家级重点文物义陵汉哀帝刘欣与傅皇后同茔异穴(西汉)有董贤等陪葬墓15座。

陵园平面方形,边长420米。

墓为覆斗形,底边长175米,顶部边长55米,高30米。

国家级重点文物康陵汉平帝刘衎王皇后陵(西汉)陵园略呈方形,东西423米,南北413米。

陵冢呈覆斗。

国家级重点文物渭陵汉元帝刘奭及北孝元王皇后陵,东孝元傅皇后陵。

(西汉)陵园近方形,南北410米,东西400米,四周有夯土筑成垣墙,陵冢呈覆斗,已坍塌。

国家级重点文物咸阳市延陵汉成帝刘骜与东北班婕妤陵,北传为许皇后陵。

(西汉)东翼7座陪葬墓。

陵冢为覆斗形,底周长690米,高29.2米。

四阙仍存在。

国家级重点文物彬县西南水口镇苻坚墓宣昭帝苻坚(十六国前秦)墓堆形似角锥,俗称"长角冢"。

秦始皇陵详细介绍秦始皇陵是中国历史上著名的古代帝王陵墓,位于陕西省西安市临潼区。

它是中国古代帝王陵墓中规模最大、保存最完整的一座,也是世界上规模最大的古代皇家陵墓之一。

秦始皇陵的陵墓群被誉为世界第八大奇迹,是中国古代文化的瑰宝,也是世界文化遗产。

秦始皇陵的建造始于公元前246年,经过近40年的工程,于公元前210年完工。

秦始皇陵的主墓是秦始皇嬴政的陵墓,陵墓占地面积达56.25万平方米,总共分为外围防护墙、内城、宫殿、祭祀区和墓葬区五个部分。

首先是外围防护墙,它由四座巨大的土山组成,分别位于东、南、西、北四个方向。

每个土山都高约20米,底部宽约70米,顶部宽约50米。

这些土山以及其中的土壁和护城河构成了对陵墓的有效保护。

接着是内城,内城是秦始皇陵的核心区域,占地约17.7万平方米。

内城中心是一座规模宏大的宫殿,宫殿由殿堂、神庙和住宅组成。

宫殿的主要建筑是金殿,金殿是秦始皇陵的灵堂,供奉着秦始皇的神位。

整个宫殿建筑气势恢宏,富丽堂皇,展现了秦代建筑的巅峰之作。

紧接着是祭祀区,祭祀区是秦始皇陵的重要组成部分,用于进行祭祀活动。

祭祀区包括祭坛、祭台和祭祀殿等建筑,是举行祭祀仪式的场所。

在祭祀区进行的祭祀活动是对秦始皇的崇拜和纪念,也是皇权的象征。

最后是墓葬区,墓葬区是秦始皇陵的核心部分。

秦始皇的陵墓位于墓葬区正中央,这是一座巨大的地下宫殿。

陵墓内设有三重石门、三重石门廊和三重土门,形成了严密的防护体系。

陵墓内还设有秦始皇的陪葬品和陪葬坑,陪葬品包括铜车马、陶俑等,数量众多,规模宏大。

秦始皇陵的建造规模宏大,工程浩大,不仅体现了秦代的工程技术水平,还展示了秦始皇的权力和荣耀。

秦始皇陵的建造使得秦始皇成为中国历史上第一个拥有永久陵墓的帝王,也为后来的帝王陵墓的建造奠定了基础。

然而,秦始皇陵的建造也付出了巨大的代价。

据史书记载,建造秦始皇陵期间,动用了数十万民众和大量的劳役。

在陵墓建造过程中,有很多人因为劳累过度而死亡。

秦始皇陵墓具体介绍秦始皇陵墓是中国历史上最著名的古代帝王陵墓之一,也是世界上保存最完整的古代皇家陵墓之一。

它位于陕西省西安市临潼区的骊山脚下,占地面积达56.25平方公里,是一处庞大而壮观的古代建筑群。

秦始皇陵墓的修建始于公元前246年,当时秦始皇刘邦执掌大权,他下令修建这座陵墓,目的是为了永久保存自己的遗体,以保证自己在死后依然享有尊严和权力。

陵墓的修建历时38年,耗费了大量的人力、物力和财力。

秦始皇陵墓的构造精密而复杂,被称为“地下宫殿”。

陵墓内部设有兵马俑坑、宫殿、宫庭和陵室等多个区域,每个区域都有各自的功能和用途。

陵墓的主体是一座巨大的土山,高约76米,被称为“骊山”。

这座土山被精心雕刻和装饰,使其外观酷似一个真正的山峰。

陵墓的入口位于山脚下的东侧,有一条长约600米的坡道通向陵墓内部。

坡道两旁有数十个石像,形象逼真地描绘了军队、官员和动物等各种形态。

这些石像的制作精美,栩栩如生,给人一种庄严而恢弘的感觉。

陵墓内的兵马俑坑是秦始皇陵墓最著名的部分之一。

兵马俑坑分为三个坑道,总计有8000多个兵马俑,每个兵马俑都有不同的面部表情、服饰和姿势。

这些兵马俑栩栩如生地展示了古代秦军的军容风采,不仅是一件艺术品,也是对秦始皇统一中国的历史见证。

陵墓的宫殿区域是秦始皇陵墓的核心部分,被称为“宫殿区”。

宫殿区包括了多个大型建筑,如宫殿、宫庭、祭坛和陵室等。

这些建筑规模宏大,装饰豪华,展示了秦始皇帝王的统治权威和财富。

陵墓的陵室是秦始皇陵墓的最核心部分,也是秦始皇的安息之所。

陵室位于地下,由一座巨大的石制墓室组成。

墓室内的墓葬设施精致而复杂,有大量的黄金、玉器和珍贵的文物。

这些墓葬品是秦始皇帝王的陪葬品,用来陪伴他在来世过上安乐生活。

秦始皇陵墓的发现对于研究中国古代历史和文化具有重要意义。

陵墓的规模和壮丽展示了古代中国帝王的权威和财富,也反映了秦始皇帝王的统一中国的决心和野心。

陵墓内的兵马俑和陪葬品等文物为后人提供了宝贵的历史资料和文化遗产。

黄帝陵详细介绍

黄帝陵,即轩辕黄帝的陵寝,位于陕西省延安市桥山之阳。

中国历代帝王都尊黄帝为中华民族始祖,把他和伏羲、炎帝并列为三大创世神。

黄帝陵是中华民族的文化圣殿和民族圣地,它为中华民族的发展做出了巨大贡献。

黄帝陵始建于春秋战国时期,距今已有2500余年的历史。

自秦汉以来,历代王朝都在此举行祭祀大典,到了明朝朱元璋时期,正式将其列为国家重点文物保护单位。

黄帝陵是中华民族的圣殿、民族圣地和历史圣迹,它代表了中华文明起源和发展的历史轨迹和独特内涵。

黄帝陵由黄帝陵、轩辕殿、轩辕庙、桥山、黄帝陵园等部分组成。

距延安市区13公里,距西安约80公里。

黄帝陵位于桥山之阳(今延安市桥东区黄陵县境内),是中华民族始祖轩辕黄帝的陵寝。

这里群山起伏,草木葱郁,环境幽雅,景色宜人。

陵前有古柏参天,苍劲挺拔;陵前有祭台、石像、石碑等文物古迹及纪念碑亭;陵前有“桥山庙”和“轩辕庙”等庙宇,形成了一个完整的祭祀系统。

—— 1 —1 —。

关于秦始皇陵的介绍

秦始皇陵兵马俑是中国古代劳动人民智慧的结晶,是世界第

八大奇迹,它体现了2000多年前中国古代的文明,它在世界文

明史上占有重要的地位。

秦始皇陵是世界上规模最大、结构最奇特、内涵最丰富的帝

王陵墓之一。

秦始皇陵以地下宫殿的形式呈现,规模之大,结构

之奇,内涵之丰富,令人惊叹不已。

它凝聚了中国古代劳动人民

智慧的结晶,被誉为“世界第八大奇迹”。

它是中国历史文化的

缩影,更是中华民族的骄傲。

秦始皇陵位于陕西省西安市临潼区东7公里处,距西安市区50公里,由“前朝后寝”、“左祖右社”、“重湖叠山”的结构形

式和“车同轨”、“书同文”等一系列政治、经济和文化制度组成。

在秦始皇陵墓中发现了许多重要的文物。

据统计,秦始皇陵共有700多座陪葬坑,其中最大的两个陪葬坑是兵马俑和秦陵铜车马。

秦始皇兵马俑中规模最大、数量最多、质量最好、风格最独特。

现有一号坑、二号坑、三号坑等12个俑坑,总面积达2万

多平方米。

—— 1 —1 —。

秦始皇陵墓的资料500字秦始皇陵是中国历史上最具盛名的陵墓之一,位于陕西省西安市临潼区秦始皇陵景区内。

它是中国历史上第一个大规模集中式陵墓,也是秦代皇陵群中的主陵,被誉为世界八大奇迹之一。

下面将为大家介绍秦始皇陵墓的一些资料。

首先,秦始皇陵是秦始皇的陵墓。

秦始皇嬴政,即秦始皇帝,是中国历史上第一个统一全国的皇帝。

他在位期间实行了一系列的改革措施,使得秦国逐渐成为了强大的中央集权国家。

为了昭示自己的王权和永恒统治,秦始皇决定修建一座庄严壮观的陵墓。

其次,秦始皇陵的规模庞大。

秦始皇陵的总面积达到了约56.25平方公里,比埃及金字塔还要大。

陵墓的主体建筑是一座巨大的土山,被称为“大墓”。

大墓的高度约为76米,覆盖面积约为2.18万平方米。

陵墓内部设有殿宇、宫室、宝物库等多个区域。

而陵墓周围则是一系列的陪葬坑、宫观、神道等附属建筑。

再次,秦始皇陵的建造历时十几年。

秦始皇陵的修建始于公元前246年,到公元前210年才完工。

修建陵墓期间,秦始皇动用了大量的人力物力,据说有数十万劳工参与了修建工作。

为了保密秦始皇陵的位置,秦始皇还下令将修建者们全部杀害,以防止泄露。

因此,秦始皇陵的具体位置直到现在也未能完全被确认。

最后,秦始皇陵的发现是在20世纪70年代。

1974年,一位农民在秦始皇陵附近挖井时发现了一批陶俑,引起了专家的注意。

随后,考古学家们对秦始皇陵进行了全面的调查和发掘。

在挖掘过程中,他们不仅发现了大量的陶俑、青铜器、铁器等珍贵文物,还发现了秦始皇的寝室和宝物库等重要区域。

总之,秦始皇陵墓是中国历史上一座极其重要的陵墓,不仅是秦始皇的陵墓,更是中国古代建筑和文化的杰出代表。

它的巨大规模和丰富的文物使得它成为了世界闻名的旅游景点,吸引着来自世界各地的游客前来参观。

当今世界上最大的帝王陵墓探秘中国的帝王陵墓1、秦始皇陵公元前246年,秦始皇开始在今天的陕西省临潼区骊山脚下建造一座堪称是世界上规模最大、结构最奇特、内涵最丰富的帝王陵墓,在以后的2000多年时间里,围绕着这座神奇的陵墓也引发了越来越多的谜团和猜想。

但秦始皇陵墓什么时候打开,是否打开,目前尚没有时间表。

因为发掘后,从技术上来说,不能保证能保护好这些文物。

特别是壁画、陶器、纸质、绢质、丝质等文物的保护现在还是难题。

另外,打开秦始皇陵也与我国“保护为主”的考古发掘政策不符。

有关专家称,如今几乎没一个国家主动开掘帝陵。

“尽量不主动发掘”的理念在20世纪中后期已成为国际共识。

2、乾陵地宫乾陵,位于陕西省咸阳市乾县。

是唐高宗李治和其皇后,也就是后来的中国历史上唯一的女皇武则天的合葬陵。

有陪葬墓17座。

它是唐高宗李治与武则天皇帝之墓,也是世界上独一无二的一座两朝帝王、一对夫妻皇帝的合葬陵园,距今已有1300多年的历史,享有“露天石刻博物馆”、“历代诸皇陵之冠”、“睡美人”之美誉。

根据考古工作者对乾陵主峰以下垂直地宫的局部探测,以及对乾陵附近的陪葬墓的发掘,专家们推测乾陵墓室的结构是由墓道、过洞、天井、前后通道和左右宫殿组成。

在通向金刚墙的近百米过道两旁,摆满了各种金银祭器,而最让世人感兴趣的就是那件顶尖级国宝--《兰亭序》。

但由于目前乾陵地宫尚未打开,一切还是谜团。

3、唐代昭陵唐太宗昭陵是唐朝第二代皇帝李世民的陵墓,是陕西关中“唐十八陵”中规模最大的一座,位于陕西省礼泉县城西北22.5公里的九嵕山上。

西距西安市70公里,咸阳市30公里,咸阳国际机场25公里。

1961年,国务院公布昭陵为全国第一批重点文物保护单位,2002年被国家旅游局评定为“3A”级旅游景区。

唐朝第二位皇帝--唐太宗李世民于公元649年驾崩后安葬在西安城郊九峻山的昭陵,但其确切的墓穴位置一直是一个千古之谜。

诗人杜甫曾经在一首题为《重经昭陵》的诗中写道:“灵寝盘空曲,熊黑守翠微。

西汉⼗⼀陵陕西历史⽂物丛书西汉⼗⼀陵主编:刘庆柱李毓芳陕西⼈民出版社1987年7⽉第1版⽬次上篇西汉帝王陵史迹述略 (1)第⼀章⾼祖长陵 (3)⼀、西汉⼀朝的创⽴者――刘邦 (3)⼆、陵墓和陵园 (5)(⼀)陵墓 (5)1.⾼祖陵与吕后陵名位辨正 (5)2.陵墓的名称及形制 (5)(⼆)陵园及礼制建筑 (6)1.陵园形制 (6)2.礼葬墓 (7)三、陪葬墓 (9)(⼀)分布情况 (9)(⼆)陪葬者及其墓葬位置 (11)(三)杨家湾汉墓的考古发现与研究 (15)四、长陵⾢ (21)(⼀)陵⾢形制 (21)(⼆)⼈⼝与居民成分 (23)第⼆章惠帝安陵 (25)⼀、惠帝刘盈 (25)⼆、安陵名位考辨 (26)三、安陵与孝惠张皇后墓形制 (27)四、陪葬墓 (27)(⼀)陪葬者及其墓葬 (27)(⼆)安陵陪葬墓的陪葬沟的发掘 (30)五、安陵⾢ (31)(⼀)陵⾢形制 (31)(⼆)居民成分 (32)第三章⽂帝霸陵 (34)⼀、“⽂景之治”的奠基者――刘恒 (34)⼆、霸陵和孝⽂窦皇后陵 (35)(⼀)霸陵 (35)(⼆)窦皇后陵及其陪葬坑的发掘 (37)三、陪葬墓 (38)四、霸陵⾢ (39)第四章景帝阳陵 (40)⼀、“西汉盛世”的开创者――刘启 (40)⼆、陵墓、陵园及其礼制建筑 (41)(⼀)陵墓和陵园 (41)(⼆)礼制建筑 (42)三、阳陵刑徒墓地的考古发掘 (43)四、陪葬墓 (44)五、阳陵⾢ (45)第五章武帝茂陵 (47)⼀、雄才⼤略的皇帝――刘彻 (47)⼆、茂陵和李夫⼈墓 (48)(⼀)茂陵及其陵园 (48)(⼆)李夫⼈墓――英陵 (49)(三)茂陵的礼制建筑 (50)三、陪葬墓 (51)(⼀)陪葬墓的分布 (51)(⼆)陪葬者及其墓葬位置 (52)(三)霍去病墓⽯刻 (58)(四)阳信公主墓陪葬坑的考古发现 (63)四、茂陵⾢ (66)(⼀)茂陵⾢位置 (66)(⼆)居民成分与⼈⼝情况 (66)(三)陵⾢的社会⽣活 (68)第六章昭帝平陵 (69)⼀、昭帝刘弗陵 (69)⼆、平陵和孝昭上官皇后陵 (69)(⼀)陵墓名位考证 (69)(⼆)陵墓与陵园 (70)(三)陵墓附近的重要建筑遗迹与遗物 (72)三、陪葬墓 (73)四、平陵⾢ (76)第七章宣帝杜陵 (78)⼀、西汉时代的中兴皇帝――刘询 (78)⼆、杜陵和王皇后陵 (79)(⼀)杜陵及陵园门阙的考古发掘 (79)(⼆)王皇后陵及陵园门阙的考古发掘 (83)(三)杜陵南园――少陵 (85)三、礼制建筑的考古发现 (86)(⼀)杜陵寝园 (86)(⼆)王皇后陵寝园 (93)(三)杜陵陵庙 (96)四、陪葬坑的勘察与发掘 (97)五、陪葬墓 (99)(⼀)分布与形制 (99)(⼆)陪葬者及墓葬位置 (100)六、杜陵⾢ (101)(⼀)陵⾢形制与沿⾰ (101)(⼆)⼈⼝情况与居民⽣活 (102)第⼋章元帝渭陵 (104)⼀、元帝刘奭 (104)⼆、渭陵及其陵园 (105)(⼀)渭陵名位考证及辨析 (105)(⼆)渭陵与王皇后陵 (107)(三)孝元傅昭仪陵墓 (108)三、礼制建筑及其出⼟的珍贵⽂物 (109)(⼀)礼制建筑 (109)(⼆)渭陵附近出⼟地的珍贵⽂物 (110)四、陪葬墓 (111)第九章成帝延陵 (114)⼀、成帝刘骜 (114)⼆、延陵及其陵园 (114)三、延陵的后妃陵墓及其陪葬墓 (115)四、昌陵营筑始末 (118)第⼗章哀帝义陵 (120)⼀、哀帝刘欣 (120)⼆、义陵及其陵园 (120)(⼀)义陵名位考辨及义陵形制 (120)(⼆)与哀帝义陵合葬的后妃墓 (122)三、陪葬墓 (122)第⼗⼀章平帝康陵 (124)⼀、短命的皇帝――刘衎 (124)⼆、康陵及其合葬的后妃墓 (124)第⼗⼆章其它西汉陵墓 (126)⼀、汉太上皇陵 (126)(⼀)汉太上皇 (126)(⼆)太上皇陵与昭灵皇后陵 (127)(三)陵墓附近的建筑遗址 (128)(四)陪葬坑 (129)(五)陪葬墓 (129)(六)万年⾢ (130)⼆、⾼祖薄姬南陵 (131)(⼀)⾼祖薄姬与南陵 (131)(⼆)南陵陪葬坑的考古发掘 (131)(三)南陵⾢ (132)三、钩⼷夫⼈云陵 (132)(⼀)钩⼷赵婕妤 (132)(⼆)云陵及其陵园 (133)(三)云陵⾢ (134)四、奉明园、戾后园和思后园 (136)(⼀)奉明园 (136)(⼆)戾后园 (137)(三)思后园 (137)(四)思成侯和思成夫⼈墓 (138)(五)奉明县 (139)下篇西汉帝陵的研究 (141)第⼀章西治帝陵分布 (143)⼀、西汉帝陵的两⼤陵区 (143)(⼀)咸阳原陵区 (144)(⼆)长安城东南陵区 (145)⼆、昭穆制和“公墓”制 (147)三、汉陵布局的渊源及其对后世影响 (149)第⼆章西汉帝陵形制 (152)⼀、陵名考略 (152)⼆、帝陵的合葬 (154)三、陵墓的封⼟ (157)四、“⽅中”结构 (162)五、陵墓之中的随葬品 (167)六、防腐技术 (172)第三章陵园制度 (174)⼀、陵园形制及其变化 (174)⼆、陵园的门阙 (177)第四章寝园的研究 (184)⼀、寝园的渊源 (184)⼆、墓祭与“寝”的功能 (185)三、寝园的布局 (188)四、寝殿的形制 (190)五、便殿的功能与形制 (194)第五章陵庙的研究 (196)⼀、陵庙的渊源与变化 (196)⼆、陵庙的位置与形制 (199)三、陵庙的祭祀活动 (200)第六章陪葬墓 (204)⼀、陪葬坑的分布及性质 (204)⼆、陪葬坑的渊源及变化 (208)第七章陪葬墓 (209)⼀、陪葬墓制度的渊源与布局 (209)⼆、陪葬者的政治⾝份 (211)三、陪葬墓的封⼟形制 (214)四、陪葬墓的园⾢与祠堂 (218)五、合葬与附葬 (220)第⼋章陵⾢ (222)⼀、陵⾢的渊源及发展变化 (222)⼆、陵⾢的作⽤ (224)三、⼈⼝与居民的社会⽣活 (226)第九章帝陵的⾏政机构与官吏设置 (229)⼀、修筑帝陵的机构与官吏 (229)⼆、陵⾢的官吏 (232)三、陵园及寝、庙园官吏的设置 (233)序⾔西汉王朝在我国历史上是个⾮常重要的时期,汉民族就形成于这个时代,汉民族的名称也由此⽽来。

概述陕西是中华民族的重要发祥地,是中国古代长期的政治中心之所在。

自西周建立至唐灭亡的近两千年间,先后有14个王朝在陕西建都。

按照“陵随都移”的规律,帝王陵是古代都城的重要组成部分,都城在陕西,帝王们一定会把自己的归宿地陵墓修在陕西。

因此陕西有80余座帝王陵,被称为“东方帝王谷”,比著名的“埃及帝王谷”的数量还多,属世界第一帝王谷。

这里位于诞生人类文明的北纬34度线,作为人类文明中唯一绵延不绝的中华文明发祥地,埋藏着这一伟大文明的基因密码。

这些帝王们生前叱咤风云、留下英名;死后仍然像生前一样,俨然继续统治着地下世界。

因此历史上的周、秦、汉、隋、唐既为陕西创造了辉煌的地上文化,同样也为陕西创造了辉煌的地下文化。

陕西又是中国古代社会发展过程中最为辉煌的时期,既出现了传说时期的黄帝、炎帝这样人们心目中的英雄,也涌现了历史时期的周文王、周武王、秦始皇、汉武帝、汉宣帝、隋文帝、唐太宗、武则天、唐玄宗等中国古代杰出的帝王。

俗语云:“江南的才子北方的将,陕西的黄土埋皇上”,这充分反映出陕西帝王陵的影响之大。

这众多的帝王陵是中国乃至世界的重要文化遗产。

黄帝陵成为中华民族的共同祖陵,海内外的炎黄子孙都来到这里表达祭祀与敬仰。

1987年,秦始皇陵以其深邃的文化内涵和丰富的地下埋藏成为中国第一批进入“世界文化遗产”的单位之一。

还有29座汉唐帝陵像金字塔一样迄今巍然屹立在渭河南北的高原上,吸引着世界各地人们的目光。

“秦中自古帝王都,陕西文物甲天下”。

帝王陵墓是中国古代帝王留给后代的一笔重要文化遗产,之所以如此,是因为古代帝王陵墓是按照“事死如事生”的要求营建的,帝王陵地上、地下宫殿中随葬品应有尽有,是当时社会现实的真实反映。

尽管由于古代社会所发生的众多战乱、自然灾害等各种原因,地上与地宫中的文物大多被盗掘,地面上雄伟建筑也大多荡然无存,但是通过考古勘探与发掘,陕西古代帝王陵仍然为复原中国古代的社会状况提供了第一手的珍贵资料。

图1 黄帝陵外景(编写组供稿)一陕西帝王陵概况帝王陵的构造,大体上分地上和地宫两大部分。

地上部分,早期如西周到春秋早期是“不封不树”的,即地面没有陵丘封土等标记,但有供祭祀的享堂之类建筑,称为“享堂墓”,因为年代久远,现地面已很难找到遗迹。

正因为如此,西周的天子墓到目前还没有找到。

秦国国君的墓葬排列比较清楚,从雍城陵区来看,已经发现了22个“中”字形大墓,栎阳的秦公陵区按照史书记载,已经出现了高大的封土墓,到惠文王和武王墓,由于国家实力的强大,国君的墓葬形制已经由两个墓道的“中”字形变成了四个墓道的“亞”字形大墓,这在当时是僭越墓葬制度的行为。

到了秦昭襄王时,陵寝建筑开始出现在封土周围。

到秦始皇陵时,更出现空前绝后的巨大封土陵丘,设计高度达50丈,至今残高仍有70余米。

秦的陵墓都修建有围沟或者夯土墙,作为防护或者加以区别陵区。

汉代的11个帝陵巍然屹立在长安城的周边,像一座座巨型金字塔。

汉景帝阳陵封土周围有众多的陪葬坑和陪葬墓,俨然是把生前汉长安城的各个部门搬到了地下,以达到继续统治天下的目的。

从高祖长陵开始都修建有高大的封土,汉文帝霸陵则是“以山为陵”。

十六国北朝时期帝王墓葬有的有封土,有的则无。

墓而不坟、不封不树的作法是北周陵寝的做法。

武成二年(560)明帝宇文毓遗诏中有“……葬日,选择不毛之地,因地势为坟,勿封勿树”的内容。

1993年发掘的谯王宇文俭(武帝之弟)墓志中也写道:“其年(建德七年、578)三月戊辰朔十七日甲申,葬于雍州泾阳县西乡始义里,率由古礼,不封不树”,其墓上也确未发现封土。

由此可见,北周皇帝和皇族成员的陵墓“不封不树”即便不是一种制度也很可能是一种惯例。

唐代位于陕西的18座帝陵气势雄伟,大多以山为陵,其规制也是模仿首都长安,以乾陵最典型,有内城、外城之分。

秦始皇陵的建筑是十分雄伟的,有呈“回”字形的两重城垣,四角有角楼;汉代帝陵的保护措施既有城墙也有围沟;隋唐时期的帝陵大多修有围墙。

帝王陵园是按照“事死如事生”的礼制建设的,因此生前都城中有的,在陵园中多有体现。

有多种功能性的建筑,包括寝殿、便殿、门阙、宫墙、礼制建筑、陪葬坑、陪葬墓等。

秦汉时期,这种形制进一步明确,而且开始在陵园以外建设陵邑,作为陵墓的附属机构。

现秦始皇陵西门阙,汉景帝阳陵南门阙、东门阙,乾陵的南神门阙等遗址已经发掘,均呈现出三出阙的气势,规模宏大,气势雄伟,蔚为壮观。

陵园中设置寝殿、便殿、庙是为了祭祀的需要。

最早的寝殿发现于战国时期秦东陵。

证明蔡邕《独断》中记载的“古不墓祭,至秦始皇出寝,起之于墓侧,汉因而不改,故今陵上称寝殿”是错误的。

汉唐帝王陵墓中也均有寝殿、便殿。

《汉书》中记载:“园中各有寝、便殿。

日祭于寝,月祭于庙,时祭于便殿。

寝,日四上食;庙,岁二十五祠;便殿,岁四祠。

”《后汉书》载:“寝有衣冠几杖等象生之具,以荐新物。

”秦始皇陵寝便殿在陵园内,西汉初年帝陵寝殿大多建在陵园里,高祖和吕后陵的寝殿就在陵墓的一侧。

从景帝阳陵开始,寝殿移到陵园以外,一般在帝陵东南,独立成园。

目前尚存建筑遗迹的有景帝阳陵和武帝茂陵,均在陵园外东南方。

而经过钻探和发掘的宣帝杜陵和王皇后的寝园均在陵园南侧。

汉代建有陵庙,以供奉皇帝“神主”。

《汉书·韦贤传》载:“京师自高祖下至宣帝,与太上皇、悼皇考各自居陵旁立庙。

”陵庙的规模很大,周围筑有墙垣,内有正殿、殿门和阙等建筑。

陵庙的修建位置并不一致,汉代初期的陵庙并非建在陵园附近,如高祖的高庙就建在汉长安城中,惠帝的陵庙建在高祖庙西侧,文帝的顾城庙在长安城南。

之后陵庙建于陵园附近,如武帝的龙渊庙、昭帝的徘徊庙均在茂陵和平陵东,宣帝乐游庙在杜陵东北,元帝长寿庙在渭陵西北。

陵庙与陵墓的距离远近不一,远者几里,近者几百米。

庙寝之间修建“衣冠道”。

当时祭庙活动非常频繁,除月祭外,各主要节气庆典都要举行仪式,将衣冠由寝殿迎入庙内,接受祭祀。

文武大臣遇到重要事情,也要参谒陵庙。

图2 秦始皇陵封土(编写组供稿)《礼记·檀弓》上说:“土之高者曰坟,葬而无坟谓之墓。

”古人自从迷信灵魂不死以后,凡事都要先向祖先祈祷,在庙堂祷告总不如直接到墓前祷告好,为了更方便辨认出祖先墓穴的位置,于是他们就在墓穴的上面垒土或者种树作为标志。

《礼记》上记载了一段孔子寻找父母之墓的故事。

孔子三岁的时候父亲就死了,孔子成人后想去祭祀父亲时,却找不到墓地,后来经过许多老人的回忆,费尽工夫才找到了。

孔子认为子孙祭祀祖宗是必要的礼节,为了方便经常前来祭祀、悼念祖先,他就在父亲的墓上培土垒坟作为标志。

孔子说:“古也墓而不坟。

今丘也,东西南北之人也,不可以弗识也。

于是封之,崇四尺。

”在墓穴的表面垒土种树,开始是为了辩识墓穴的位置,但后来就变成了显示墓主人身份地位的标志。

《周礼》记载:“以爵为封丘之度,与其树数。

”就是说,按照官位的等级来定封土的大小高度和种植树木的种类、数量。

墓上开始出现封土,这是墓葬制度上的一大变化。

从目前的资料来看,冢墓的出现在秦献公时期。

《云梦秦简·法律答问》中记载:“何为甸人,守孝公献公冢者殹”。

何为冢呢?扬雄《方言》云:“冢,秦晋之间谓之坟”。

《周礼·序官·冢人》也云:“冢,封土为丘陇象冢而为之。

”说明献公、孝公陵上已开始筑起封土了。

随着墓葬封土的普及与发展,封土堆逐渐变得高大起来,形状好似山丘,因此墓葬的名称也发生了明显的变化。

以前,各类墓葬统称为“墓”,到了战国时出现了“陵”“冢”“坟”“丘”等多种名称。

秦的陵墓就经过了“墓”“陵”“山”的演变过程,秦始皇陵原名称为“丽山”,以显示其高大雄伟。

后来就有了以山为陵的冢墓,到唐代发展到极致。

从秦始皇陵开始,陵墓制度发生了诸多变化,陵园地上已经出现了石像生,如石麒麟等,在《西京杂记》中有记载。

秦始皇陵石料加工厂的发现也提供了佐证。

到西汉武帝茂陵时,在陪葬墓霍去病墓上出现大量石刻,即著名的霍去病墓石刻,大多为国宝级的文物。

十六国北朝时期的一些帝王陵上也有石刻,从唐代开始,帝陵前甚至陪葬墓前列置石刻,已成为定制或惯例,而其中以乾陵石刻规模最大、保存数量最多,包括石柱、翼马、鸵鸟、仗马、石人、石狮、六十一宾王等,总计120余件;桥陵石刻也是壮观的,号称“桥陵石刻甲天下”,是古代中国最优秀的石刻作品之一。

图3 汉武帝茂陵封土(摄影:郑茂良)在帝王陵园中都设置有众多的陪葬坑与陪葬墓。

从秦始皇陵开始,陪葬坑中出现大型陶俑军阵,汉代帝陵得到继承与发展,出现了众多的军阵陪葬。

西汉各帝陵都有很多陪葬墓,成为陵寝的重要组成部分。

这些陪葬墓大多分布在帝陵以东司马门外神道两侧,少数在帝陵以北,形成很大的陪葬墓地。

这种布局颇似诸侯和大臣朝谒天子的布置。

据文献记载,长陵陪葬者有萧何、曹参、周勃、王陵等人,都是汉王朝的开国元勋、文武重臣,至今地面上还保留有30余个高大的坟丘。

坟丘多为南北向排列并成组分布,每一组内大多成对并列。

陪葬墓附近还有园邑、祠堂之类建筑。

陪葬于茂陵的有霍去病、卫青、金日磾、霍光、董仲舒、公孙弘等名臣,多为皇亲国戚和达官贵人。

宣帝以后各陵的陪葬者则大部以外戚或者宦官为主。

宣帝杜陵陪葬墓已发现107座,分为东南与东北两个区,每个区内又有成组的墓群,但见于文献记载的陪葬大臣只有大司马车骑将军张安世、丞相丙吉、卫尉金安上和中山哀王刘竟数人。

其中,张安石的墓园已考古发掘,墓园规模庞大,有祠堂等建筑遗址。

陵邑的设置始于秦始皇陵设置的丽邑。

汉承秦制,由汉初至汉元帝下诏罢置陵邑止,其间各陵都设陵邑。

陵邑的作用一是供奉陵园,二是迁徙关东大族、达官巨富,以便强本抑末、巩固中央集权统治。

陵邑大多数分布在帝陵以北、以东。

初时相距甚近,从文帝开始距离加大,少者一二里,多者五六里。

据文献记载,各陵邑的人口大约为3—5万户,其中许多户属豪强大族,他们广蓄奴婢,因此成为当时人口最稠密的地区。

陵邑的人口成分构成也比较复杂,达官显贵、学者文人、俳优世家、市井子弟,形成了别具特色的社会生活。

汉代帝后合葬,但同茔而不同穴,所以后陵多在帝陵之旁,坟丘则较帝陵为小。

但也有特例,如吕后陵的封土高低大小几与长陵相同。

后陵大多位于帝陵之东,如西汉长陵、阳陵、平陵和杜陵。

个别也有葬在帝陵之西的,如武帝的李夫人陵、元帝的王皇后陵等。

图4 唐睿宗桥陵神道西侧石兽(摄影:郑茂良)帝王陵的地宫部分,因现在发掘的极少,故不能详知具体情况。

从已经发掘的秦公一号大墓看,其墓穴为一逐渐收分的敞开式竖穴大坑,规模十分惊人,东西两端有倾斜的墓道,墓葬形制呈“中”字形状,长达300米,深24米。

棺椁和诸多陪葬品安放好以后,再加木结构棚架并填土,最后封平地面。

棺椁为木制,有代表古代最高级葬式的“黄肠题凑”形制。

从秦惠文王开始,秦王陵开始出现“亞”字形墓葬,即四个墓道,这在当时就是最高级别的墓葬,按照礼制是周天子才可以享用的,然而秦由于国力的强大和好大喜功,周天子仅成为名义上的共主,所以秦王陵开始使用这种形制。