古汉语中“相”和“见”的特殊用法

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:2

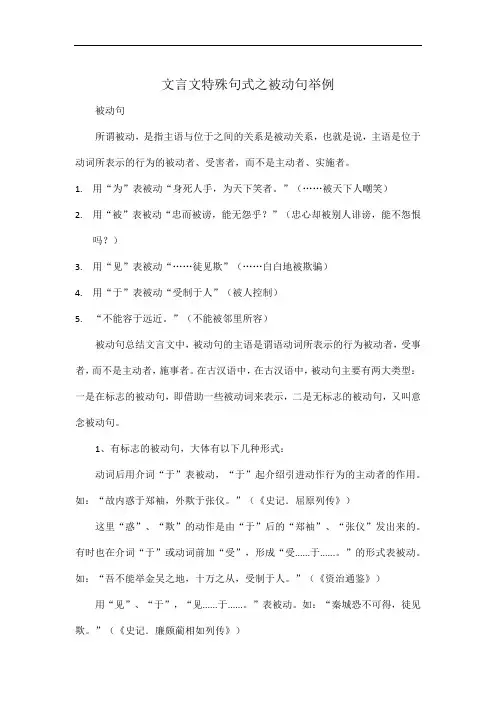

文言文特殊句式之被动句举例被动句所谓被动,是指主语与位于之间的关系是被动关系,也就是说,主语是位于动词所表示的行为的被动者、受害者,而不是主动者、实施者。

1.用“为”表被动“身死人手,为天下笑者。

”(……被天下人嘲笑)2.用“被”表被动“忠而被谤,能无怨乎?”(忠心却被别人诽谤,能不怨恨吗?)3.用“见”表被动“……徒见欺”(……白白地被欺骗)4.用“于”表被动“受制于人”(被人控制)5.“不能容于远近。

”(不能被邻里所容)被动句总结文言文中,被动句的主语是谓语动词所表示的行为被动者,受事者,而不是主动者,施事者。

在古汉语中,在古汉语中,被动句主要有两大类型:一是在标志的被动句,即借助一些被动词来表示,二是无标志的被动句,又叫意念被动句。

1、有标志的被动句,大体有以下几种形式:动词后用介词“于”表被动,“于”起介绍引进动作行为的主动者的作用。

如:“故内惑于郑袖,外欺于张仪。

”(《史记.屈原列传》)这里“惑”、“欺”的动作是由“于”后的“郑袖”、“张仪”发出来的。

有时也在介词“于”或动词前加“受”,形成“受......于......。

”的形式表被动。

如:“吾不能举金吴之地,十万之从,受制于人。

”(《资治通鉴》)用“见”、“于”,“见......于......。

”表被动。

如:“秦城恐不可得,徒见欺。

”(《史记.廉颇蔺相如列传》)“臣诚恐见欺于王而负赵。

”(同上)“暴见于王。

”(《孟子.梁惠王下》)“见”有一种特殊用法和表被动的“见”的形式很相近,如:“冀君实或见怒也。

”(《答司马谏议书》)这里的“见”不表被动,它是放丰动词前,表示对自己怎么样的客气说法,像现代汉语中的“见谅”等那为此种用法。

用“为”,“为......所.....。

”表被动。

如:“(巨)偏在远郡,行将为人所并。

”(《资治通鉴》)用“被”表被动。

如:“予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。

”(张溥《五人墓碑记》)2、无标志的被动句,这种情况是指没有被动词的被动句。

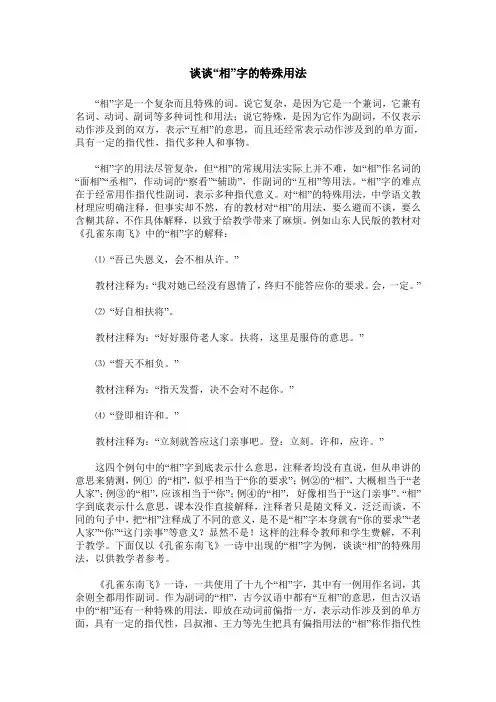

谈谈“相”字的特殊用法作者:孟昭水来源:《现代语文(语言研究)》2006年第05期“相”字是一个复杂而且特殊的词。

说它复杂,是因为它是一个兼词,它兼有名词、动词、副词等多种词性和用法;说它特殊,是因为它作为副词,不仅表示动作涉及到的双方,表示“互相”的意思,而且还经常表示动作涉及到的单方面,具有一定的指代性,指代多种人和事物。

“相”字的用法尽管复杂,但“相”的常规用法实际上并不难,如“相”作名词的“面相”“丞相”,作动词的“察看”“辅助”,作副词的“互相”等用法。

“相”字的难点在于经常用作指代性副词,表示多种指代意义。

对“相”的特殊用法,中学语文教材理应明确注释,但事实却不然,有的教材对“相”的用法,要么避而不谈,要么含糊其辞,不作具体解释,以致于给教学带来了麻烦。

例如山东人民版的教材对《孔雀东南飞》中的“相”字的解释:⑴ “吾已失恩义,会不相从许。

”教材注释为:“我对她已经没有恩情了,终归不能答应你的要求。

会,一定。

”⑵ “好自相扶将”。

教材注释为:“好好服侍老人家。

扶将,这里是服侍的意思。

”⑶ “誓天不相负。

”教材注释为:“指天发誓,决不会对不起你。

”⑷ “登即相许和。

”教材注释为:“立刻就答应这门亲事吧。

登:立刻。

许和,应许。

”这四个例句中的“相”字到底表示什么意思,注释者均没有直说,但从串讲的意思来猜测,例①的“相”,似乎相当于“你的要求”;例②的“相”,大概相当于“老人家”;例③的“相”,应该相当于“你”;例④的“相”,好像相当于“这门亲事”。

“相”字到底表示什么意思,课本没作直接解释,注释者只是随文释义,泛泛而谈,不同的句子中,把“相”注释成了不同的意义,是不是“相”字本身就有“你的要求”“老人家”“你”“这门亲事”等意义?显然不是!这样的注释令教师和学生费解,不利于教学。

下面仅以《孔雀东南飞》一诗中出现的“相”字为例,谈谈“相”的特殊用法,以供教学者参考。

《孔雀东南飞》一诗,一共使用了十九个“相”字,其中有一例用作名词,其余则全都用作副词。

谈谈“相”字的特殊用法“相”字是一个复杂而且特殊的词。

说它复杂,是因为它是一个兼词,它兼有名词、动词、副词等多种词性和用法;说它特殊,是因为它作为副词,不仅表示动作涉及到的双方,表示“互相”的意思,而且还经常表示动作涉及到的单方面,具有一定的指代性,指代多种人和事物。

“相”字的用法尽管复杂,但“相”的常规用法实际上并不难,如“相”作名词的“面相”“丞相”,作动词的“察看”“辅助”,作副词的“互相”等用法。

“相”字的难点在于经常用作指代性副词,表示多种指代意义。

对“相”的特殊用法,中学语文教材理应明确注释,但事实却不然,有的教材对“相”的用法,要么避而不谈,要么含糊其辞,不作具体解释,以致于给教学带来了麻烦。

例如山东人民版的教材对《孔雀东南飞》中的“相”字的解释:⑴“吾已失恩义,会不相从许。

”教材注释为:“我对她已经没有恩情了,终归不能答应你的要求。

会,一定。

”⑵“好自相扶将”。

教材注释为:“好好服侍老人家。

扶将,这里是服侍的意思。

”⑶“誓天不相负。

”教材注释为:“指天发誓,决不会对不起你。

”⑷“登即相许和。

”教材注释为:“立刻就答应这门亲事吧。

登:立刻。

许和,应许。

”这四个例句中的“相”字到底表示什么意思,注释者均没有直说,但从串讲的意思来猜测,例①的“相”,似乎相当于“你的要求”;例②的“相”,大概相当于“老人家”;例③的“相”,应该相当于“你”;例④的“相”,好像相当于“这门亲事”。

“相”字到底表示什么意思,课本没作直接解释,注释者只是随文释义,泛泛而谈,不同的句子中,把“相”注释成了不同的意义,是不是“相”字本身就有“你的要求”“老人家”“你”“这门亲事”等意义?显然不是!这样的注释令教师和学生费解,不利于教学。

下面仅以《孔雀东南飞》一诗中出现的“相”字为例,谈谈“相”的特殊用法,以供教学者参考。

《孔雀东南飞》一诗,一共使用了十九个“相”字,其中有一例用作名词,其余则全都用作副词。

作为副词的“相”,古今汉语中都有“互相”的意思,但古汉语中的“相”还有一种特殊的用法,即放在动词前偏指一方,表示动作涉及到的单方面,具有一定的指代性,吕叔湘、王力等先生把具有偏指用法的“相”称作指代性副词。

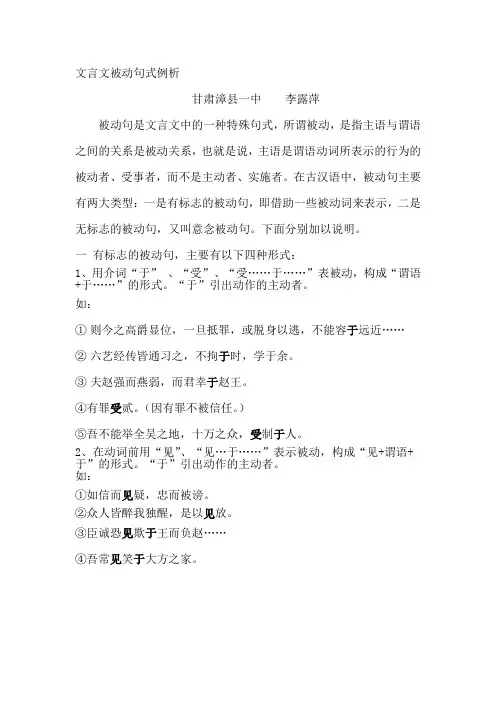

文言文被动句式例析甘肃漳县一中李露萍被动句是文言文中的一种特殊句式,所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、实施者。

在古汉语中,被动句主要有两大类型:一是有标志的被动句,即借助一些被动词来表示,二是无标志的被动句,又叫意念被动句。

下面分别加以说明。

一有标志的被动句,主要有以下四种形式:1、用介词“于” 、“受”、“受……于……”表被动,构成“谓语+于……”的形式。

“于”引出动作的主动者。

如:①则今之高爵显位,一旦抵罪,或脱身以逃,不能容于远近……②六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

③夫赵强而燕弱,而君幸于赵王。

④有罪受贰。

(因有罪不被信任。

)⑤吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。

2、在动词前用“见”、“见…于……”表示被动,构成“见+谓语+于”的形式。

“于”引出动作的主动者。

如:①如信而见疑,忠而被谤。

②众人皆醉我独醒,是以见放。

③臣诚恐见欺于王而负赵……④吾常见笑于大方之家。

注意:上述四句都是被动句,有被动标志词“见”或“见……于”,“见”后都接动词。

但并不是所有“见”后接动词都表示被动。

“见”有一种特殊用法和表被动的“见”的形式很容易相混,如:①冀君实或见恕也。

(《答司马谏议书》)②生孩六月,慈父见背。

(《陈情表》)这里的“见”不表被动,它是放在动词前,充当动词的宾语(动宾倒装!),实际上起一个代词的作用,“见恕”意为“饶恕我”;“见背”意为“背弃我”。

现代汉语中的“见谅”也是此种用法,原谅我。

还有:③君既若见录,不久望君来《孔雀东南飞》④兰芝初还时,府吏见丁宁(同上)上面的两个“见”都相当于代词“我”,指的是刘兰芝,后面都接动词。

这是一个难点,应注意区别。

3、在动词前边加介词“为”、“为……所……”或“……为所……”表示被动。

,构成“为+动词”的形式。

这种句式的“为”和“见”不同:“为”是介词,它可以紧挨着动词(省略了宾语),也可以引出动作行为的主动者。

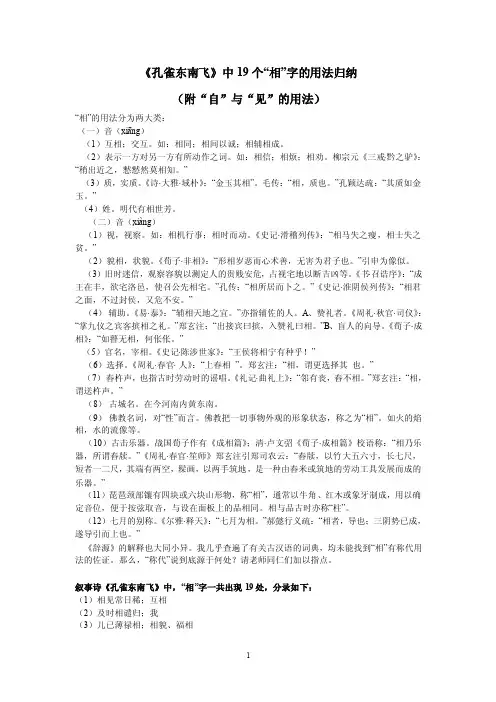

《孔雀东南飞》中19个“相”字的用法归纳(附“自”与“见”的用法)“相”的用法分为两大类:(一)音(xiāng)(1)互相;交互。

如:相同;相间以诚;相辅相成。

(2)表示一方对另一方有所动作之词。

如:相信;相烦;相劝。

柳宗元《三戒·黔之驴》:“稍出近之,憖憖然莫相知。

”(3)质,实质。

《诗·大雅·域朴》:“金玉其相”。

毛传:“相,质也。

”孔颖达疏:“其质如金玉。

”(4)姓。

明代有相世芳。

(二)音(xiàng)(1)视,视察。

如:相机行事;相时而动。

《史记·滑稽列传》:“相马失之瘦,相士失之贫。

”(2)貌相,状貌。

《荀子·非相》:“形相岁恶而心术善,无害为君子也。

”引申为像似。

(3)旧时迷信,观察容貌以测定人的贵贱安危,占视宅地以断吉凶等。

《书·召诰序》:“成王在丰,欲宅洛邑,使召公先相宅。

”孔传:“相所居而卜之。

”《史记·淮阴侯列传》:“相君之面,不过封侯,又危不安。

”(4)辅助。

《易·泰》:“辅相天地之宜。

”亦指辅佐的人。

A、赞礼者。

《周礼·秋官·司仪》:“掌九仪之宾客摈相之礼。

”郑玄注:“出接宾曰摈,入赞礼曰相。

”B、盲人的向导。

《荀子·成相》:“如瞽无相,何伥伥。

”(5)官名,宰相。

《史记·陈涉世家》:“王侯将相宁有种乎!”(6)选择。

《周礼·春官·人》:“上春相”。

郑玄注:“相,谓更选择其也。

”(7)舂杵声,也指古时劳动时的谣唱。

《礼记·曲礼上》:“邻有丧,舂不相。

”郑玄注:“相,谓送杵声。

”(8)古城名。

在今河南内黄东南。

(9)佛教名词,对“性”而言。

佛教把一切事物外观的形象状态,称之为“相”。

如火的焰相,水的流像等。

(10)古击乐器。

战国荀子作有《成相篇》;清·卢文弨《荀子·成相篇》校语称:“相乃乐器,所谓舂牍。

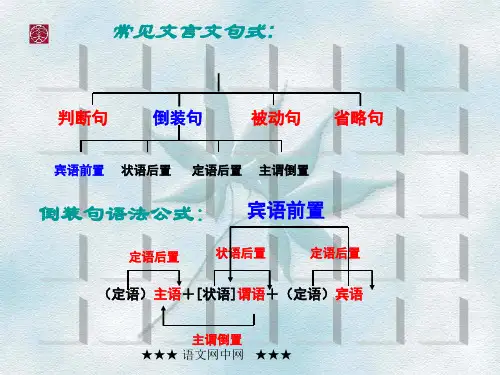

【语⽂】⽂⾔⽂解答技巧:特殊句式的类型和判断⽅法【⾼中语⽂】⽂⾔特殊句式⼀般分四类:判断句、被动句、省略句、倒装句,其中较难理解的是倒装句。

现代汉语习惯的常规语序,⼀般为“主—谓—宾”“定(状)—中⼼词”,即主语在谓语前,谓语在宾语前,修饰语在中⼼语前;但有时因修辞、强调等的需要语序会发⽣变化。

★★技巧点拨★★句式类型及判断⽅法⼀、判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句⼦。

⑴⽤'者……也'表判断⑵句末⽤'者也'表判断⑶⽤'者'表判断⑷⽤动词'为'或判断词'是'表判断⑸⽤'即、乃、则、皆、本、诚、亦、素、必'等副词表⽰肯定判断⑹⽤'⾮'表⽰否定判断⑺⽆标志判断句。

⼆、被动句⼀古代汉语中有标志的被动句式主要有四种:⑴⽤'于'表⽰被动关系。

⽤介词'于'引出⾏为的主动者,'于'放到动词后,它的形式是:'动词+于+主动者'。

例如:王建禽于秦。

(禽,通'擒') 句中的'于'⽤在动词'禽'的后边,引出动作⾏为的主动者'秦',表⽰被动。

'于'可译为'被'。

这种被动句有两个条件:⼀是主语是被动者,⼆是句⼦⾥有表⽰被动的词'于'。

⑵⽤'见'来表⽰被动关系。

在动词前⽤'见'或⼜在动词后加'于'引进主动者。

它的形式是:'见+动词'或者'见+动词+于+主动者'。

例如:①秦城恐不可得,徒见欺。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》)②⾂恐见欺于王⽽负赵。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》)⑶⽤'为'表⽰被动关系。

'为'放在动词前边引出⾏为的主动者,它的形式是:'为+主动者+动词'或者'为+主动者+所+动词'。

论“相”字的词义和词性的发展演变——虚词“相”的意义和其产生发展10文秘3班潘丹03摘要:“相”是古汉语中常见的一个重要虚词。

从战国到西汉初期,“相”作为副词使用已相当普遍,主要表“互相、递相、相与”义。

春秋战国时期,“相”字的偏指用法处在萌芽阶段,公元一世纪前后,有所发展。

汉末至魏晋朝,是偏指“相”字迅速发展、成熟阶段。

关键词:偏指用法、副词“相”、发展、词性“相”字作为实词它的词性和发展轨迹都比较简单,虚词的“相”有互指和偏指两种用法,下面我们将从互指和偏指两个方面探讨其意义和发展轨迹。

一、互指(一)意义副词“相”由实词“相”的扶助义虚化而来,因为帮助则关系到受帮助者双方,表示彼此行为的关系,可以表示“互相”、“交互”、“彼此”等意义,是一个兼表指代意义的特殊副词,这种表示双方对待关系的用法就是互指的用法。

有“互相”和“递相”两个意思,是先秦时期作为副词的“相”的常用意义。

例如:《左传·隐公元年》中“不及黄泉,无相见也。

”“无相见”的 意思是“我不见你,你也不见我”。

《论语·卫灵公篇》 中“道不同,不相为谋。

”意思是“方向不同,便不互相谋划。

”《战国策·赵策四》中“岂非计久长,有子孙相继为王也哉。

”这里的“相继”就是“子继父,孙继子”的意思,“相”就是递相。

《老子》中“故有无相生……前后相随。

”“有无相生”之“相”是互相的意思,“前后相随”之“相”是递相之意。

后来还衍生出“共同、都”之意。

《汉书·史丹传》中“哀王者,帝之少弟,与太子游学相长大”“相长大”就是“一起长大”的意思,陶潜《拟古诗》中“出门万里客,客中逢嘉友。

未完心相醉,不在接酒杯。

”“相醉”是“都醉”的意思。

(二)发展今文《尚书》中,作审视义的“相”有13例,占全书“相”字用例的45.83%,由省视义引申为辅助及辅助者的“相”有11例,占39.28%,作副词用的“相”,占14.69%。

《诗经》大致包括周初到春秋中期约五百年间的作品,审视义占“相”字用例36.67%,作辅助等义占23.33%,作副词用占20%。

“见”动词性用法的历时演变作者:王旭东来源:《文教资料》2011年第10期摘要:本文分析了“见”的动词性用法的历时演变过程。

“见”由动词演变出助动词,再演变出指代性副词,又演变出助词,在演变过程式中,“见”的词义及词性都发生变化,并且认为汉语词的增加包括词性演变,以及词本身义项增加。

关键词:“见” 历时演变动词性用法一、引言《说文》:“见,视也。

从儿,从目。

”段玉裁注:“用目之人也,会意。

”杨树达:“见疑当读为‘献’。

”[1]19商承祚曰:“卜辞‘见’字作,望、朢字作,目平视为见,目举视为望。

决不按《说文》‘见,视也,从儿从目’。

”[2]2811吕叔湘的《见字之指代作用》最早提出“见”字的指代性副词用法,为用作指代性的“见”做出定性,即这种用法的“见”非代词,而是指代性的副词。

当代学者对“见”字的研究包括连丽萍的《古汉语‘见’字的用法及其发展》[3],从古汉语的角度对“见”的发展做了一定的研究,但未能从甲骨文和金文时代的用法进行研究。

陈若愚的《“见”字读音、词性、词义辨——多音、多类、多义字教学札记》[4]从音义和简单的词性用法上进行研究,不过过于偏重教学,没有十分深入地从“见”的词性演变的角度进行研究。

这些学者都是对“见”的某一方面的研究,本文意在从“见”的源头梳理词性与词义的发展历程。

二、甲骨文中“见”的意义及用法由甲骨文中“见”的字形可以看出,“见”为一人目平视之形,从汉字最初具有象形的特点可知,“见”最初的词性为动词。

下面即分析甲骨文中“见”的词性和含义。

本文所用卜辞均选自《甲骨文合集》。

1.动词1)视也乙酉卜,王贞,师不余其见二月。

(20391)贞,呼见师般。

(4221)2)巡视也贞,乎往见于河,有来。

(40415)见于河,允亡来。

(8328)3)谒见也己未卜,壳贞,缶其来见王;己未卜,壳贞,缶不其来见王(1027)4)读如展,省阅也甲戌卜,贞,翌乙亥侑于祖乙三牛,卓见匕牛,十三月。

(520)囗戌卜,贞,卓见百牛囗用自上示。

古汉语中“相”和“见”的特殊用法

在古汉语中,常常可以看到两个具有指代作用的副词,就是“相”和“见”。

它们在具体的语言环境中,具有指代动作行为受事者的作用。

这一用法,多见于汉以后的文献中。

现分述如下:

相

“相”可以称代三种人(物)称。

例如:

1.今王与耳旦暮且死,而公拥兵百万,不肯相救。

(《史记•张耳陈余列传》)这句的意思是:现在大王和我早晚之间就要死去,可是你拥有几万士兵,不肯救我。

2.本是同根生,相煎何太急!(《世说新语•文学》)曹植《七步诗》的这两句的意思是:本来是从一条根上长出来的,煎熬我怎么这么急迫!

3.汝知悔过伏罪,今一切相赦。

(《后汉书•冯鲂传》)这句的意思是:你知道悔过服罪,现在一切都赦免你。

4.问于愈者多矣,念生之言不志乎利,聊相为言之。

(韩愈《答李翊书》)这句的意思是:向我韩愈问的人多,考虑你的话用心不急切为利,姑且为你说这些。

5.登即相许和,便可作婚姻。

(《孔雀东南飞》)这两句诗的意思是:现在就立即答应他家(指代太守家)吧,马上成就两家的婚姻。

6.稍出近之,憫然莫相知。

(柳宗元《黔之驴》)这句的意思是:渐渐地出来靠近它,提心吊胆地不知道它(是什么东西)。

例1、2两句中的“相”指代第一人称的人,例3、4两句中的“相”指代第二人称的人,例5、6两句中的“相”指代第三人称的人和物。

由上所述,可以明确以下两点有关“相”的用法:

1.各句的“相”都用在动词或介词之前。

加点的词,除例4是介词以外,其他全是动词。

画浪线的“相”与动词或介词组成的语言单位,类似倒置的动宾短语。

"相"的这种用法,从成语中可以看到。

如:拔刀相助、倒屣相迎、豆萁相煎、反戈相向、刮目相看、降心相从、解囊相助、士别三日,当刮目相待等。

2.要和范围副词的“相”区别开来。

表示范围的副词“相”用在不带宾语的及物动词前,既表示动作行为的施事者,又表示动作行为的受事者,此为"互指"。

如:“爷娘闻女来,出郭相扶将”(《木兰诗》)中的“相”是指“爷和娘”,义为互相。

表示范围的副词“相”又可表示动作行为一个一个地相继出现。

如:“岂非计久长,有子孙相继为王也哉”(《战国策•赵策》)中的“相”是指子子孙孙一代接一代,此为“递指”。

回顾前文的“相”只表示一方发出的动作行为涉及另一方。

由于主语只表示施事,而受事者又不出现,只有用它指代,此为“偏指”。

互指和递指的“相”,表示范围,所以叫范围副词,偏指的“相”除了表示动作的单向性以外,即表指代,所以叫指代性副词。

见

"见",作为指代性副词,也和“相”一样,在语言形式上,它是副词作状语,其语意类似宾语。

例举如下:

1

7.生孩六月,慈父见背。

(李密《陈情表》)这句的意思是:生下六个月的时候,慈爱的父亲就离开了我。

8.加少孤露,母兄见骄。

(嵇康《与山巨源绝交书》)这句的意思是:又加上年少时因失去了父亲,身体瘦弱,母亲和哥哥就骄惯我。

9.故今具道所以,冀君实或见恕也。

(王安石《答司马谏议书》这句的意思是:所以今天详细说明原委,希望您或许能谅解我。

由上所述,可以明确以下几点有关“见”的用法。

1.例7、8、9各句中的“见”,都用在及物动词(加点的词)的前面,画波浪线的“见”与及物动词组成的语言单位,也类似倒置的动宾短语。

现代汉语中的“见笑”、“见谅”、“见教”、“见怪”等,都属于“见”的这种用法。

2.“见”与“相”不同的是:“见”不用在介词前面,仅指代第一人称,偶有称代第三人称的,不过实属罕见,恕不例举。

3.要和表被动的“见”区别开来。

先看下面两个句子: (1)君既若见录,不久望君来。

(《孔雀东南飞》) (2)欲与秦,秦城恐不可得,徒[见]欺。

(《史记•廉颇蔺相如列传》)

古汉语的语言实践告诉我们:当动词的施动者是句子中的主语,“见”是副词,起称代第一人称的作用。

例1中的动词“录”的施动者是句中的主语“君”,可见此句中的“见”是副词,称代第一人称。

当动词的施动者是句中未出现的主动者,即表被动。

例○2中的动词“欺”的施动者正是句中未出现的主动者,即“秦王”,所以此句中的“见”,表被动,介词,是表示对象关系的,它的后面省略了未出现的主动者。

因为“相”、“见”这两个指代性副词,与其后面的动词组成的语言单位类似倒置的动宾短语,于是语文界便有人把“相”、“见”称作前置宾语或没有标志的前置宾语。

殊不知,此说不妥。

其理由有四:

(1)像上文1-6例句中的“相”,7-9例句中的“见”,学界早已确认是副词,只是起指代作用,所以叫做指代性副词。

副词在句中可以作状语,用以修饰和限制动词和介词,而不能作宾语。

(2)代词能够替代或指示各类实词,能够充当宾语,而“相”、“见”却没有代词的这种语法功能。

如“学而时习之”中的“之”,代词,可作宾语;但不能说“学而时习相”或“学而时习见”,可见“相”、“见”不可作宾语,自然也就不能作前置宾语了。

(3)“相”、“见”,不能回到动词或介词的后边。

古汉语中的前置宾语,都可以回到动词或介词的后边,“相”、“见”则不能。

如:“古之人不余欺也”(《石钟山记》),我们可以说“古之人不欺余也”;把“一旦山陵崩,长安君何以自托于赵”(《战国策•赵策》),讲作“一旦山陵崩,长安君以何自托于赵”。

但不能把“儿童相见不相识”讲作“儿童见相不相识”;同样,不能把“乃今日见教”(《〈司马相如传〉》),讲作“乃今日教见”。

(4)不具备宾语前置的条件。

众所周知,古汉语中的宾语前置,一般地说应具备几个条件。

动词宾语前置的条件:a.疑问代词作宾语。

b.否定句中代词作宾语。

C.宾语被强调时,前置的宾语和动词之间加结构助词“之”“是”等。

介词宾语前置的条件:a.疑问代词作介词的宾语。

B.介词的宾语被强调时。

C.方位名词作介词的宾语。

由此看来,“相”、“见”作指代性副词时,均不具备宾语前置的各种条件,所以不能把它们看作是前置宾语的。