贾平凹的散文集

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

贾平凹散文集有哪些 导语:《贾平凹 散文 》是一本于 2005 年由人民文学 出版社出版的图书, 作者是贾平凹。

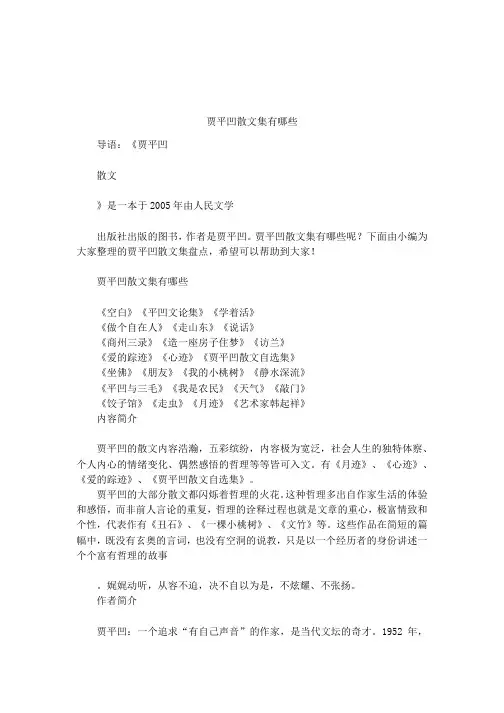

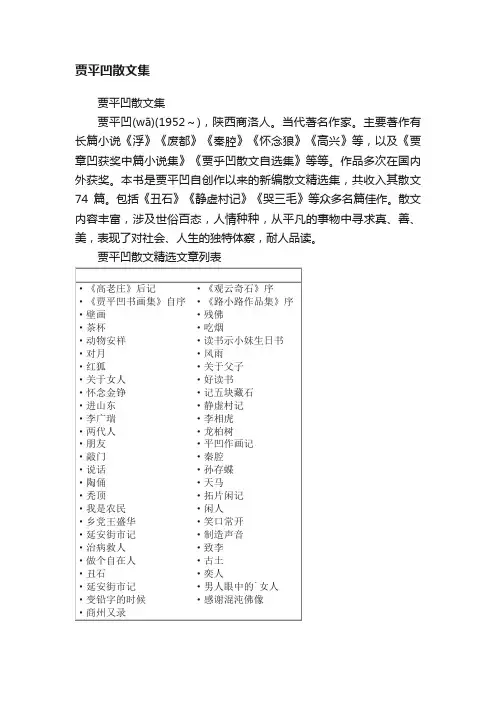

贾平凹散文集有哪些呢?下面由小编为 大家整理的贾平凹散文集盘点,希望可以帮助到大家! 贾平凹散文集有哪些 《空白》《平凹文论集》《学着活》 《做个自在人》《走山东》《说话》 《商州三录》《造一座房子住梦》《访兰》 《爱的踪迹》《心迹》《贾平凹散文自选集》 《坐佛》《朋友》《我的小桃树》《静水深流》 《平凹与三毛》《我是农民》《天气》《敲门》 《饺子馆》《走虫》《月迹》《艺术家韩起祥》 内容简介 贾平凹的散文内容浩瀚,五彩缤纷,内容极为宽泛,社会人生的独特体察、 个人内心的情绪变化、偶然感悟的哲理等等皆可入文。

有《月迹》、《心迹》、 《爱的踪迹》、《贾平凹散文自选集》。

贾平凹的大部分散文都闪烁着哲理的火花。

这种哲理多出自作家生活的体验 和感悟,而非前人言论的重复,哲理的诠释过程也就是文章的重心,极富情致和 个性,代表作有《丑石》、《一棵小桃树》、《文竹》等。

这些作品在简短的篇 幅中,既没有玄奥的言词,也没有空洞的说教,只是以一个经历者的身份讲述一 个个富有哲理的故事 。

娓娓动听,从容不迫,决不自以为是,不炫耀、不张扬。

作者简介 贾平凹:一个追求“有自己声音”的作家,是当代文坛的奇才。

1952 年,他生于陕西南部丹凤县棣花村,1972 年进入西北大学学习汉语言文学。

此后, 一直生活在西安,从事文学编辑兼写作。

现任西安市作协主席、《美文》杂志主 编等职。

出版的主要作品有:长篇小说 《商州初录》、《土门》、《高老庄》、《怀念狼》、《病相报告》、《秦 腔》,中篇小说《天狗》、《黑氏》、《五魁》等,并有大量散文、随笔问世。

作品曾获全国文学奖 5 次, 及美国美孚飞马文学奖、 法国费米那文学奖和法兰西 文学艺术荣誉奖。

以英、法、德、俄、日、韩、越等文字翻译出版了 20 种版本。

关于《白夜》,贾平凹曾坦言,自己最喜欢的作品不是那部“让我灵魂安妥 的书”——《废都》,而是《白夜》,这也成了他一生最大的遗憾之一。

贾平凹散文猎手的赏析贾平凹散文猎手的赏析导语:贾平凹,1952年2月21日生于陕西省商洛市丹凤县棣花镇,毕业于西北大学中文系,当代作家。

2017年3月22日,澳门大学向贾平凹颁授了荣誉博士学位。

下面是由小编整理的关于贾平凹散文《猎手》的赏析。

欢迎阅读!猎手● 贾平凹从太白山的北麓往上,越上树木越密越高,上到山的中腰再往上,树木则越稀越矮。

待到大稀大矮的境界,繁衍着狼的族类,也居住了一户猎狼的人家。

这猎手粗脚大手,熟知狼的习性,能准确地把一颗在鞋底蹭亮的弹丸从枪膛射出,声响狼倒。

但猎手并不用枪,特制一根铁棍,遇见狼故意对狼扮鬼脸,惹狼暴躁,扬手一棍扫狼腿。

狼的腿是麻秆一般,着扫即折,然后拦腰直敲,狼腿软若豆腐,遂瘫卧不起。

旋即弯两股树枝吊起狼腿,于狼的吼叫声中趁热剥皮,只要在铜疙瘩一样的狼头上划开口子,拳头伸出去于皮肉之间嘭嘭捶打,一张皮子十分完整。

几年里,矮林中的狼竟被猎杀尽了。

没有狼可猎,猎手突然感到空落。

他常常在家坐喝闷酒,倏忽听见一声嚎叫,提棍奔出来,鸟叫风前,花迷野径,远近却无狼迹。

这种现象折磨得他白日不能安然吃酒,夜里也似睡非睡,欲睡乍醒。

猎手无聊得紧。

一日,懒懒地在林子中走,一抬头见前边三棵树旁卧有一狼作寐态,见他便遁。

猎手立即扑过去,狼的逃路是没有了,就前爪搭地,后腿拱起,扫帚大尾竖起,尾毛拂动,如一面旗子。

猎手一步步向狼走近,眯眼以手招之,狼莫解其意,连吼三声,震得树上落下一层枯叶。

猎手将落在肩上的一片叶子拿了,吹吹上边的灰气,突然棍击去,倏忽棍又在怀中,狼却卧在那里,一条前爪已经断了。

猎手哈哈大笑,迅雷不及掩耳之势将棍再要敲狼腰,狼狂风般跃起,抱住了猎手,猎手在一生中从未见过这样伤而发疯的恶狼,棍掉在地上,同时一手抓住了一只狼爪,一拳直塞进弯过来要咬手的狼口中直抵喉咙。

人狼就在地上滚翻搏斗。

狼口不能合。

人手不敢松。

眼看滚至崖边了,继而就从崖头滚落数百米深的崖下去。

猎手跌落30米,崖壁的一块凸石上,惊而发现了一只狼。

《贾平凹散文集》简介贾平凹是中国当代著名作家,以其独特的写作风格和深刻的社会观察而闻名。

他的散文作品多以家国情怀和人生哲思为主题,深受读者喜爱。

本文将介绍贾平凹的散文集,为读者带来对他的创作风格和思想内涵的全面了解。

一、《我的围棋时代》《我的围棋时代》是贾平凹的散文集之一,通过回忆和反思,讲述了他年少时对围棋的执着追求。

散文描写了他坚持不懈地学习围棋的过程,用细腻的笔触勾勒了围棋在他成长过程中的重要意义。

这本散文集充满了作者对思想、理性和智慧的探索,同时也见证了中国围棋在历史和文化中的独特地位。

二、《马伯庸》《马伯庸》是贾平凹的另一部散文集,以个人专访和自我反思为主要手法,深入探讨了中国当代社会的变革和个体命运的起伏。

散文展示了作者对社会现象的敏锐观察和独到见解,既有对社会问题的拷问,也有对普通人生活的温情描绘。

贾平凹通过对马伯庸这个普通劳动者的访谈与观察,诠释了人与人之间互动的复杂性和生活的多样性。

三、《散文杂感》《散文杂感》是一本汇集了贾平凹早期散文作品的集子,其中记录了他对人生、自然、现实生活以及文化传统的反思和感悟。

这本散文集以小品散文的形式展现,内容丰富多样,从个人生活琐事到社会现象乃至哲思等各个层面都有所涉猎。

每一篇散文都独立而完整地展示了作者对当下生活的思考和感悟,读者可以感受到其中蕴含的人文关怀和深刻洞察力。

四、《散文集》《散文集》是贾平凹的代表作,此书集结了他多年创作的精华之作。

散文集以抒情散文为主,表达了作者对家国、人生、爱情等主题的思考和感悟。

贾平凹通过细腻的描写和独特的写作风格,将读者带入他内心深处所思所想的世界,使读者在阅读中获得情感共鸣,对自我与社会有了新的认识。

总之,贾平凹的散文集以其独特的思辨性、抒情性和现实主义视角,为读者提供了多样的文化体验和思考的空间。

通过阅读这些散文作品,读者可以了解贾平凹的创作理念和思想内涵,同时也为他的作品世界所吸引。

随着散文创作越来越受到关注和重视,《贾平凹散文集》无疑成为了当代文学领域中的一颗璀璨之星。

《贾平凹散文集》故事梗概贾平凹散文集是中国当代著名作家贾平凹的作品集,他以其独特的写作风格和深刻的思想内涵在文坛上享有盛誉。

本文将通过对贾平凹散文集中几个代表性故事的梗概进行描述,让读者对这位作家的创作风格和主题有所了解。

故事一:《桑皮红》贾平凹以《桑皮红》开篇,讲述了一个农村妇女的故事。

故事中的女主人公虽然独自养育孩子、艰难度日,但她依然保持着内心的坚强和乐观。

贾平凹通过描写她平凡而又坚韧的生活,表达了对农村妇女的赞美和对生命的热爱。

故事中的细节描写和贾平凹独特的叙事方式使得读者能够感受到生活的真实和力量。

故事二:《地上的星星》《地上的星星》是贾平凹散文集中一部感人至深的故事。

故事以一对年迈夫妇的生活为背景,通过叙述他们在残酷的自然环境下艰难生活的经历,表达了对老年人坚韧意志和乐观精神的致敬。

贾平凹巧妙地描绘了夫妻之间深厚的感情和对生活的热爱,引发了读者对人生的思考和对尊重生命的呼唤。

故事三:《檐前的人们》《檐前的人们》是一篇描绘城市生活的故事。

贾平凹以一个普通人的视角来反映城市中人们的生活状态和情感变化。

他通过对人们在繁忙都市生活中的迷茫和焦虑的刻画,传达了对现代生活状况的思考和对人类精神困境的关注。

故事中的细腻描写和贾平凹对当代社会问题的洞察力使得读者能够感受到现实的压力和在尘世中坚持求索的勇气。

故事四:《虹影》《虹影》是贾平凹散文集中的一篇寓言故事。

故事主要讲述了一个家庭的成员因为权力、金钱和欲望而背离了初心,最终陷入困境。

贾平凹通过对家庭成员之间复杂关系的揭示,揭示了人性的弱点和迷茫。

故事中贾平凹深刻的寓言手法和对现实问题的批判让读者思考人性的善恶和对真理的追求。

贾平凹散文集中的这几个故事以不同的视角描绘了中国社会的方方面面,呈现了丰富的思想内涵和人性的真实。

他通过故事的线索和形象的描写,让读者有机会走入其中,感受到生活的苦辣与喜悦。

贾平凹散文集的问世为中国文坛增添了一道独特的风景线,也为读者带来了深刻的思考和感动。

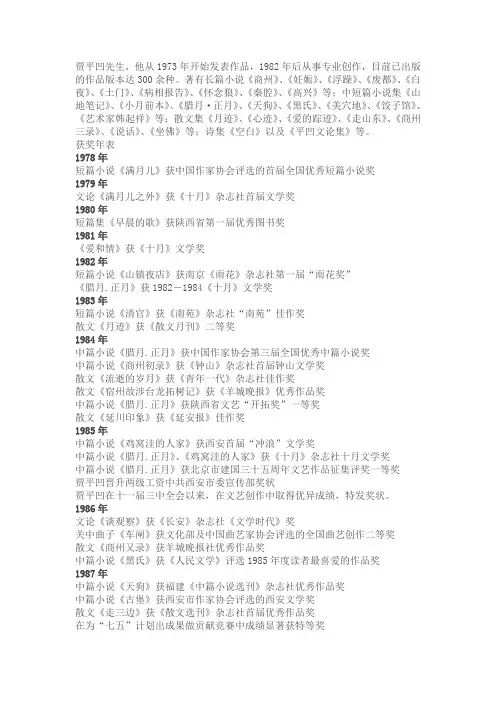

贾平凹先生,他从1973年开始发表作品,1982年后从事专业创作,目前已出版的作品版本达300余种。

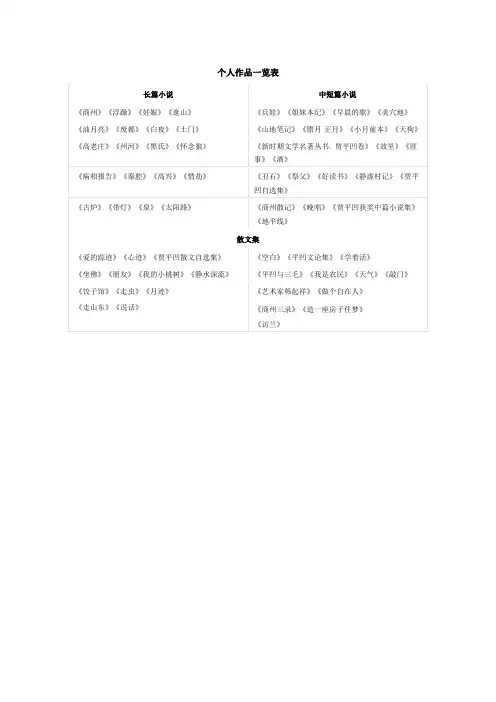

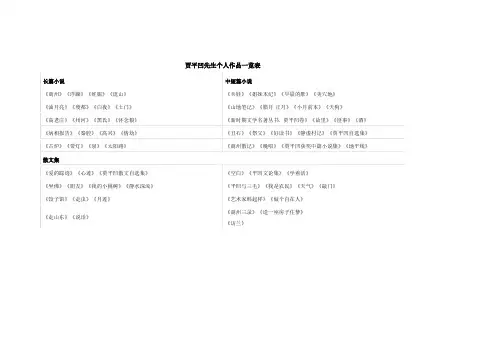

著有长篇小说《商州》、《妊娠》、《浮躁》、《废都》、《白夜》、《土门》、《病相报告》、《怀念狼》、《秦腔》、《高兴》等;中短篇小说集《山地笔记》、《小月前本》、《腊月·正月》、《天狗》、《黒氏》、《美穴地》、《饺子馆》、《艺术家韩起祥》等;散文集《月迹》、《心迹》、《爱的踪迹》、《走山东》、《商州三录》、《说话》、《坐佛》等;诗集《空白》以及《平凹文论集》等。

获奖年表1978年短篇小说《满月儿》获中国作家协会评选的首届全国优秀短篇小说奖1979年文论《满月儿之外》获《十月》杂志社首届文学奖1980年短篇集《早晨的歌》获陕西省第一届优秀图书奖1981年《爱和情》获《十月》文学奖1982年短篇小说《山镇夜店》获南京《雨花》杂志社第一届“雨花奖”《腊月.正月》获1982-1984《十月》文学奖1983年短篇小说《清官》获《南苑》杂志社“南苑”佳作奖散文《月迹》获《散文月刊》二等奖1984年中篇小说《腊月.正月》获中国作家协会第三届全国优秀中篇小说奖中篇小说《商州初录》获《钟山》杂志社首届钟山文学奖散文《流逝的岁月》获《青年一代》杂志社佳作奖散文《宿州故涉台龙拓树记》获《羊城晚报》优秀作品奖中篇小说《腊月.正月》获陕西省文艺“开拓奖”一等奖散文《延川印象》获《延安报》佳作奖1985年中篇小说《鸡窝洼的人家》获西安首届“冲浪”文学奖中篇小说《腊月.正月》、《鸡窝洼的人家》获《十月》杂志社十月文学奖中篇小说《腊月.正月》获北京市建国三十五周年文艺作品征集评奖一等奖贾平凹晋升两级工资中共西安市委宣传部奖状贾平凹在十一届三中全会以来,在文艺创作中取得优异成绩,特发奖状。

1986年文论《谈观察》获《长安》杂志社《文学时代》奖关中曲子《车闸》获文化部及中国曲艺家协会评选的全国曲艺创作二等奖散文《商州又录》获羊城晚报社优秀作品奖中篇小说《黑氏》获《人民文学》评选1985年度读者最喜爱的作品奖1987年中篇小说《天狗》获福建《中篇小说选刊》杂志社优秀作品奖中篇小说《古堡》获西安市作家协会评选的西安文学奖散文《走三边》获《散文选刊》杂志社首届优秀作品奖在为“七五”计划出成果做贡献竞赛中成绩显著获特等奖长篇小说《浮躁》获美国第八届美孚飞马文学奖散文《弈人》获广东《随笔》1987年度佳作奖中篇小说《故里》获北京《十月》杂志社第三届《十月》文学奖长篇小说《浮躁》获西安市一九八七年H.G文学奖一等奖小说《动乱》获美国无比柏伽索斯奖1989年散文集《爱的踪迹》获中国作家协会首届全国优秀散文(集)奖贾平凹评为“陕西省青年联合会87—88年度竞赛活动特等奖散文《门》获《人民日报》“燕舞散文征文奖”散文《人病》获上海《文汇报》社文汇报优秀作品奖散文《我这样读体育报》获中国体育报“红光杯”第三届体育文学奖因创作成绩显著获全国青联杰出委员称号1990年小说《王满堂》获天津《小说月报》优秀作品奖1991年贾平凹以创作总成就获香港庄重文学奖散文《佛事》获“金陵明月杯”华人征文赛奖国务院颁发政府特殊津贴中篇小说《废都》获《人民文学》1991年优秀作品奖1992年散文《谈<读者文摘>》获《读者文摘》征文奖文学成绩突出获陕西“双五”文学奖以整体创作成就对新时期文学有重大贡献获国家级有突出贡献的专家称号1997年《废都》获法国费米那文学奖2003年获法国文化交流部颁发的“法兰西共和国文学艺术荣誉奖”《艺术家韩起祥》获2003中国文学金榜作品2005年贾平凹被文艺部评为文艺报“年度重点关注的作家艺术家“奖《小说二题》小说月报第一届百花奖短篇小说奖《艺术家韩起祥》获首届《北京文学.中篇小说月报》奖《贾平凹长篇散文精选》获第三届鲁迅文学奖散文杂文奖贾平凹短篇小说《饺子馆》获“《北京文学》奖”贾平凹短篇小说《主任》、《真品》获“《小说月报》奖”历时两个月的“华文‘世纪文学60家’全民网络大评选”中,根据专家投票和读者网络投票综合排名,鲁迅、张爱玲、沈从文、老舍位列前四,茅盾、贾平凹并列第五2006年获首届“柳青文学奖”突出成就奖获“华语文学传媒大奖.二00五年度杰出作家”《秦腔》获香港全球华人首届“红楼梦”文学奖《秦腔》获得中国小说学会的排行榜《秦腔》获首届陕西文艺大奖“文学奖”贾平凹获首届陕西文艺大奖“艺术成就奖”短篇小说《饺子馆》获“淄矿杯”首届蒲松龄短篇小说奖2007年度“当代读者最喜爱的一百位中文作家”评选活动中,古代文人分别是曹雪芹、白居易、韩愈、柳宗元、欧阳修、苏轼和王安石。

贾平凹早期散文优选份贾平凹早期散文 1西安街头,艺人很多,有耍猴的、有弹唱的、有划拳的、有行书描画的,一帮一伙,很是热闹;常常这伙拉了那帮观众,那帮又搡了这伙生意。

于是,得胜的坐地不走;败下阵的,悄遁而去,暗中再苦练绝技,又来挤垮别人。

一时间,你争我斗,技愈来愈绝,观众却愈看愈馋,水涨船高,不亦乐乎。

忽有一日,从南方来了一伙耍蛇人,展出七寸蛇、双头蛇、眼镜蛇、响尾蛇、大蟒蛇,白、褐、赤、青,色彩斑斓,便声名轰然满城,围观者匝匝而来,如潮汹涌,经久不衰。

耍蛇者一共五人,一老者,两壮年,另有一婆一女,俨然一户人家。

先是白布围了四周,__日耍五场,每场定时,人不足三百则等,人过三百则谢绝不卖;观众觉得稀罕,购票的队列长达几十米远。

进得场去,四边排列大小不等的名蛇近百,皆是玻璃箱罩,蛇在里边有蜷、有卧、有蠕,各尽其态,观者森森然不忍看,却又不忍不看。

“锵咚”一声锣响,耍蛇人在场中摆出台子,口若悬河地大讲蛇的丑恶、凶猛,使人毛骨悚然。

说罢,便打开身边一个木箱,掀去外层木板,显出一个铁笼,内盘两条大蛇,一条青绿,一条灰黄。

两蛇先十分亲昵,扭成一副绳状,然后作恶起来,各自绕成一团,头伸向上,相持相搏,如斗鸡一般。

忽丢进两只灰鼠,蛇双目鼓出,勃然而起,囫囵吞下,便见蛇身凸起拳大一包,从蛇身上部蠕蠕而下。

随之,又丢下一鼠,两蛇相争,一衔鼠头,一咬鼠尾,互不谦让,鼠便裂为两截,殷血流出。

观者倒抽凉气,面如土色,牙齿咯咯磕打,正欲退步,又一声锣响,蛇箱覆盖,耍蛇人又哗啦打开一大木箱,观众不知又有什么恶蛇出现,正疑恐之际,箱中却冉冉开出一朵鲜花,花枝分开,露出一张俊俏小脸,流目盼顾,含情脉脉,竟是一风流少女。

观者为之一筋骨放松下来,随即就报之一笑了。

忽然,一蛇跃上,蛇首与少女几乎平肩,观者一惊,顿时毛发竖起,一颗心悬在喉间。

那少女无动于衷,任蛇缠绕身上,匝匝如背绳索。

蛇头翘在脸前,少女目光凝视,嘴唇翕动,似作窃窃私语。

贾平凹散文集:两代人一爸爸,你说:你年轻的时候,狂热地寻找着爱情。

可是,爸爸,你知道吗?就在你对着月光,绕着桃花树一遍一遍转着圈子,就在你跑进满是野花的田野里一次一次打着滚儿,你浑身沸腾着一股热流,那就是(jiùshì)我;我也正在寻找着你呢!爸爸,你说:你和我妈妈结婚了,你是世上最幸福的人。

可是,爸爸,你知道吗?就在你新喜之夜和妈妈合吃了闹房人吊的一颗枣儿,就在你蜜月的第一个黎明,窗台上的长明烛结了灯彩儿,那枣肉里的核儿,就是我,那光焰中的芯儿,就是我。

――你从此就有了抗争(kànɡ zhēnɡ)的对头了!二爸爸,你总是夸耀,说你是妈妈的保护人,而善良的妈妈把青春无私地送给了你。

可是,爸爸,你知道吗?妈妈是怀了谁,才变得那么羞羞怯怯,似莲花不胜凉风的温柔;才变得绰绰雍雍,似中秋的明月丰丰盈盈?又是生了谁,才又渐渐褪去了脸上(liǎn shànɡ)的一层粉粉的红晕,消失了一种迷迷丽丽的灵光水气?爸爸,你总是(zǒnɡ shì)自负,说你是妈妈的占有者,而贤惠的妈妈一个心眼儿关心(guān〃xīn)你。

可是,爸爸,你知道吗,当妈妈怀着我的时候,你敢轻轻撞我一下吗?妈妈偷偷地一个人发笑,是对着你吗?你能叫妈妈说清你第一次出牙,是先出上牙,还是先出下牙吗?你的人生第一声哭,她听见过吗?三爸爸,你总是对着镜子忧愁你的头发。

他明白是谁偷了你的头发里的黑吗?你总是摸着自己的脸面焦虑你的皮肉。

你明白是谁偷了你脸上的红吗?爸爸,那是我,是我。

在妈妈面前,咱们一直是决斗者,我是输过,你是赢过,但是,最后你是彻底地输了的。

所以,你嫉妒过我,从小就对我不耐心,常常打我。

爸爸,当你身子越来越弯,像一棵曲了的柳树,你明白是谁在你的腰上装了一张弓吗?当你的痰越来越多,每每咳起来一扯一送,你明白是谁在你的喉咙里装上了风箱吗?爸爸,那是我,是我。

在妈妈的面前,咱们一直是决斗者,我是输过,你是赢过,但是,最后你是彻底地输了。

《贾平凹散文集》主要情节贾平凹散文集是中国当代作家贾平凹的一部精选作品集,其中包括了贾平凹创作的多篇散文作品。

这些散文作品以其独特的写作风格和深邃的情感表达赢得了广大读者的喜爱和赞誉。

本文将为您介绍《贾平凹散文集》的主要情节,带您进入贾平凹的文学世界。

本散文集包含了贾平凹创作的多篇经典散文作品,每一篇都描绘了生活中细小而真实的片段,贾平凹以他敏锐的观察力和独特的感悟,将这些琐碎的事物转化为深刻的思考和感悟。

他将自己的情感与生活相融合,用细腻的笔触把人物、场景、自然与心灵的碰撞展现得淋漓尽致。

在《贾平凹散文集》中,主要情节分为以下几个方面:一、家国情怀贾平凹的散文作品中常常流露出对家园、家人和国家的深深眷恋和热爱之情。

他用发自内心的文字表达了对家乡的思念和对家人的关怀。

他描绘了中国乡村的风土人情、田园生活的美好,以及他对乡村变迁的关注。

同时,他也通过自己对国家的感知,诉说了对祖国的热爱和忧虑,表达了对国家命运的关切。

二、人生哲理贾平凹的散文作品中蕴含了深刻的人生哲理。

他从日常生活中的点滴细节出发,思考人生的意义和价值。

他对于时光流转、生老病死的思考,以及对人性、情感、生命的洞察,使得他的作品充满了哲学意味。

贾平凹笔下的人物形象栩栩如生,他们的命运和情感引发读者的共鸣,让人对生活和自己产生深刻的思考。

三、自然景观贾平凹热爱大自然,他的散文中常常融入了对自然景观的描述和感悟。

无论是山水、草木、动物还是天空,他都能用生动的语言描绘出它们的美丽和神秘。

他通过对自然的观察和思考,展现人与自然的关系,引导读者反思人类与自然的和谐共生。

四、传统文化与现代社会贾平凹对传统文化和现代社会的冲突与融合也是他作品中的重要主题。

他思考传统文化在现代社会背景下的存在和价值,同时展现了现代社会给人们带来的困惑和冲击。

他以独特的视角和深邃的思考呈现了这种冲突与融合的复杂关系,给读者带来了更多的思考空间。

通过对《贾平凹散文集》主要情节的描述,我们可以感受到贾平凹作品的思想深度和情感内涵。

贾平凹的散文集有哪些导语:人生平凡的经历造就了伟大的作家。

贾平凹老师就是在平凡的人生经历中找到了生活的亮点。

在农村生活,养就了对贫瘠土地的热爱,也纯朴了他的文章。

读贾平凹的作品,感觉在人生的旅途上感悟着纯洁的心灵。

贾平凹的散文集有哪些呢?《古炉》,贾平凹长篇长篇小说之一,字数达64万,由人民文学出版社出版。

这部作品的时代背景是文革,作品中的村庄原型是陕西省铜川市的陈炉古镇。

《古炉》讲述的是一个烧制瓷器的叫古炉的村子,偏僻却又山水清明,村人擅长技工,却又极度贫穷。

在“文革”中,他们使强用恨,争吵不休…… 《古炉》这部作品的内容主要是贾平凹少年时代的经历,带有回忆性质。

以贾平凹生长于斯的故乡棣花街为原型,通过一个叫清风街的地方近二十年来的演变和街上芸芸众生的生老病死、悲欢离合生动地表现了中国社会的历史转型给农村带来的震荡和变化。

小说采取疯子引生的视角来叙述。

清风街有两家大户:白家和夏家,白家早已衰败,因此夏家家族的变迁演便成了清风街、陕西乃至中国农村的象征。

贾平凹的写作,既传统又现代,既写实又高远,语言朴拙、憨厚,内心却波澜万丈。

他的《秦腔》,以精微的叙事,绵密的细节,成功地仿写了一种日常生活的本真状态,并对变化中的乡土中国所面临的矛盾、迷茫,作了充满赤子情怀的记述和解读。

《废都》在线阅读《废都》一个隐蔽的成就,是让广义的、日常生活层面的社会结构进入了中国当代小说。

贾平凹复活了传统中一系列基本的人生情景,基本的情感模式,复活了传统中人感受世界与人生的眼光和修辞,它们不再仅仅属于古人,我们忽然意识到,这些其实一直在我们心里,我们的基因里就睡着古人,我们无名的酸楚与喜乐与牢骚在《废都》中有名了,却原来是古今同慨。

比如乐与哀、闹与静、入世与超脱、红火与冷清、浮名与浮名之累……一一勇敢地表达和肯定了我们的生活和我们的心,勇敢地质疑和批判了我们的生活和我们的灵魂。

此即《废都》。

《怀念狼》作者通过描写人与狼之间,复杂的为敌却又共生的关系。

贾平凹的散文集贾平凹的散文集贾平凹是我国当代文坛屈指可数的文学大家和文学奇才,下面是小编整理的贾平凹的散文集,希望对你有帮助。

李相虎青泥是兰田的古地名,李相虎是兰四人,自号青泥散人,既不忘故土,又十分贴合本性。

青泥散人早年做油画,声名昭著,拿过一次全国美展的奖,但随之就十数年泥牛入海,没了消息。

他在陕南的小县里呆了许久,孩子都长大成人了,才调人西安,又在半坡博物馆伏下来。

他在乡下的时候我去过他的住处,窝酸菜,吃杂面,门口篱笆上有牵牛花,屋后矮院墙根狗在吠。

而半坡博物馆的工作室更是幽静,几乎要掩门藏明月,开窗放野云。

在这永远有青泥相伴的日子里,他兴趣了书法,除了工作就没完没了地钻研碑帖。

搞艺术要沉寂,但沉寂如龟者,我见过的只有青泥散人,他不急不躁,不事张扬,整日言语不多,笑眯眯的,以致于周围的人也不知他在练字,以致于连朋友们也骂他懒虫。

我大约半年出城去看他一次,每次他在写字,立即卷了笔纸,他不愿我看他的字,我也不说着字的话,吃茶聊天,直聊得月上柳梢,才兴尽回城。

回来,朋友又问他的状况,又恨他懒得没了出息。

我说,懒虫一般说的是老虎吧,老虎平日总是卧在那里的,鸟叫虫鸣他是不理的,风吹草动他也是不理的,但真有猎物出现,老虎是一跃而起,任何猎物都不可逃脱了,青泥散人是有虚怀的,虚怀者是初若无能。

今年冬天,忽几日奇冷,窗外树上的几只鸟也瑟缩如拳,如石,呼喊也不惊起,我与人在屋下棋,正为悔一棋子而厮夺,青泥散人敲门进来。

他两颊通红,戴了耳套,胳肘后夹了一卷纸,是来要我看他的字的。

他能主动让我看字,一定是字能耐看了,我偏不急着看,只问他乘的几路公共车,转了几站才到我这里的?他显示未遂,很快就平淡了,和我谈棋说茶,间到我的病。

他说,肝病是淤血,要气血通畅,宜于读《石门铭》的。

我说是呀,我每日用气功治病哩。

他说:你做气功?我说,看好的书法,好的画,读好书,听好的音乐,好的演说,凡是真心身投人了的东西都有气功效果的。

贾平凹早期散文贾平凹早期散文贾平凹散文最大的特点就是包含浓厚的民族文化意蕴,对民族风格的追求贯穿始终。

下面是关于贾平凹早期散文的内容,欢迎阅读!贾平凹散文1:说孤独好多人在说自己孤独,说自己孤独的人其实并不孤独。

孤独不是受到了冷落和遗弃,而是无知己,不被理解。

真正的孤独不言孤独,偶尔做些长啸,如我们看到的兽。

弱者都是群居着,所以有芸芸众生。

弱者奋斗的目的是转化为强者,像蛹向蛾的转化,但一旦转化成功了,就失去了原本满足和享受欲望的要求。

国王是这样,名人是这样,巨富们的挣钱成了一种职业,种猪们的配种更不是为了爱情。

我见过相当多的郁郁寡欢者,也见过一些把皮肤和毛发弄得怪异的人,似乎要做孤独,这不是孤独,是孤僻,他们想成为六月的麦子,却在仅长出一尺余高就出穗孕粒,结的只是蝇子头般大的实。

每个行当里都有着孤独人,在文学界我遇到了一位。

他的声名流布全国,对他的诽谤也铺天盖地,他总是默默,宠辱不惊,过着日子和进行着写作,但我知道他是孤独的。

“先生,”我有一天走近了他,说,“你想想,当一碗肉大家都在眼睛盯着并努力地去要吃到,你却首先将肉端跑了,能避免不群起而攻之吗?”他听了我的话,没有说是或者说不是,也没有停下来握一下我的手,突然间泪流满脸。

“先生,先生……”我撵着他还要说。

“我并不孤独。

”他说,匆匆地走掉了。

我以为我要成为他的知己,但我失败了,那他为什么要流泪?“我并不孤独”又是什么意思呢?一年后这位作家又出版了新作,在书中的某一页上我读到了“圣贤庸行,大人小心”八个字,我终于明白了。

尘世上并不会轻易让一个人孤独的,群居需要一种平衡,嫉妒而引发的'诽谤、扼杀、羞辱、打击和迫害,你若不再脱颖,你将平凡,你若继续走,走,终于使众生无法赶超了,众生就会向你呼唤和崇拜,尊你是神圣。

神圣是真正的孤独。

走向孤独的人难以接受怜悯和同情。

贾平凹散文2:耍蛇记西安街头,艺人很多,有耍猴的、有弹唱的、有划拳的、有行书描画的,一帮一伙,很是热闹;常常这伙拉了那帮观众,那帮又搡了这伙生意。

《南北笔记》概述

《南北笔记》是贾平凹的一部游记散文集,全书共分为三个部分,分别以东南、西南和西北为方向展开。

这部作品不仅展示了中国各地的自然风光和人文景观,还深入挖掘了各地的风土人情、民俗文化和历史背景。

在东南方向的游记中,贾平凹以细腻的笔触描绘了山水风光和人文特色,其中包括《经过豆沙关》等十篇散文。

这些篇章中,作者以生动的语言和丰富的想象,将读者带入了一个充满韵味和感染力的艺术世界。

在西南和西北方向的游记中,贾平凹则更加深入地挖掘了当地的历史文化和风土人情。

他通过走访各地,与当地人民交流,深入了解他们的生活和习俗,将这些珍贵的经验和感受融入到自己的文字中。

这些篇章不仅展示了中国西部的壮丽风光和丰富文化,更传递了作者对这片土地和人民的深厚情感。

总的来说,《南北笔记》是一部充满情感和深度的游记散文集。

贾平凹以其独特的视角和细腻的笔触,将中国各地的自然风光和人文景观呈现在读者面前,同时深入挖掘了各地的历史文化和风土人情。

这部作品不仅展示了贾平凹作为大作家的文学造诣和情感魅力,更传递了他对故乡和人民的深厚情感和对中国文化的热爱和关注。

贾平凹作品散文集好读书就得受穷。

心用在书上,便不投机将广东的服装贩到本市来赚个大价,也不取巧在市东买下肉鸡针注了盐水卖到市西;车架后不会带单位几根铁条几块木板回来做做沙发,饭盒里也不捎工地上的水泥来家修个浴池。

钱就是那几张没奖金的工资,还得抠着买涨了价的新书,那就只好穿不悦人目的衣衫,吸让别人发呛的劣烟,吃大路菜,骑没铃的车。

但小屋里有四架五架书,色彩之斑斓远胜过所有电器,读书读得了一点新知,几日不吃肉满口中仍有余香。

手上何必戴那么重的金银,金银是矿,手铐也是矿嘛!老婆的脸上何必让涂那么厚的脂粉,狐狸正是太爱惜它的皮毛,世间才有了打猎的职业!都说当今贼多,贼却不偷书,贼便是好贼。

他若要来,钥匙在门框上放着,要喝水喝水,要看书看书,抽屉的作家证中是夹有两张国库券。

但贼不拿,说不定能送一条字条:“你比我还穷?!” 300年后这字条还真成了高价文物。

其实,说穷也不是穷到要饭,出门还是要带10元钱的,大丈夫嘛,视钱如粪土,它就只能装在鞋壳里头。

好读书就别当官。

心谋着书,上厕所都尿不净,裤裆老是湿的,哪里还有时间串上级领导的家去联络感情?也没有钱,拿什么去走通关关卡卡? 即使当官,有没有整日开会的坐功?签发的文件上能像在新书上写读后感一样随便?或许知道在顶头上司面前要如谦谦后生,但懒散惯了,能在拜会时屁股只搭个沙发沿儿?也懂得猪没架子都不长,却怎么戏耍成性突然就严肃了脸面?谁个要整,要防谁整,能做到喜怒不露于色?何事得方,何事得圆,能控制感情用事?读书人不反对官,但读书人当不了好官,让猫拉车,车就会拉到床下。

那么,住楼就住顶层吧,居高却能望远,看戏就坐后排吧,坐后排看不清戏却看得清看戏的人。

不要指望有人来送东西,也不烦有人寻麻烦,出门没人见面笑,也免了有朝一日墙倒众人推。

好读书必然没个好身体。

一是没钱买蜂王浆,用脑过度头发稀落,吃咸菜牙齿好肠胃虚寒;二是没权住大房间,和孩子争一张书桌,心绪浮躁易患肝炎;三是没时间,白日上班,晚上熬夜,免不了神经衰弱。

贾平凹的散文集<月迹>给我们展示了一种静虚的禅境,这是贾平凹对禅意的妙悟.这种妙悟的禅意主要表现在作者于<月迹>中给我们描写的一系列意象之中所描绘的一系列意象--月、水、山之中.通过这些意象,作者给我们展示了一种静虚、空灵之境.也正因为这些颇具象征意味的意象,使他的作品意蕴深远,情味深长.这种创作的审美取向,在当前的散文创作中仍将给我们很大的启示.

悠悠千古明月,曾牵动过无数文人墨客的种种情思,留下了难以数计的名篇佳什。

人们吟咏边关冷月,卢沟晓月,床头明月,“杨柳岸晚风残月”;人们写月形月影,“缺月挂疏桐”,“飞镜又重磨”写月色月波,“滟滟随波千万里”,“梨花院落溶溶月”……“月诗月文”浩如烟海,各出机杼。

以至于令后人望月而兴叹,不敢随便吟咏摹写这涵蕴无穷的月。

然而贾平凹却敢凑这个热闹,于“月山月海”的诗文路上另辟蹊径——写月迹。

写得虚虚实实,掩掩映映,写得那样娇美灵动,写出了只属于他而又能引起人们情绪共振的那神奇美妙的月迹。

写月迹并不稀奇,苏轼早就写过“转朱阁,低绮户,照无眠。

”写得幽幽静静,缠缠绵绵。

而像贾平凹这样写得如此别致的却不多见。

其奥秘何在?

并且拟虚为实,巧妙地设置参照物,将无形无态的月迹写得可触可感。

作者巧妙地用竹帘,葡萄叶,小酒杯,小河水,小孩子的眼睛,清清晰晰地写出月亮轻盈的踪迹--她“款款地,悄没声儿地溜进来”,“爬着那竹帘格儿,先是一个白道儿,再是半圆,渐渐地爬得高了,穿衣镜的圆便满盈了”。

有情有意,是那样令人惊喜,那样富有情趣

二是虚实转换,虚实一体。

作者用独特的联想和奇妙的通感,将高空明月这种真切的实在化为虚拟,又转换为实感。

当听说月宫中有桂树时,倏忽间觉着“哪儿好像有了一种气息”,而且似乎“就在身后袅袅”,仿佛又“到了头发梢儿上”,甚至还“添了一种淡淡的痒痒的感觉”,以至于产生了一种幻觉,觉得“我们已在了月里,那月桂分明就是我们身后的这一棵了”。

作者巧妙地将视觉形象变成了嗅觉、触觉意象,遥不可及的月形月影变成了可闻可触的近旁存在。

而同时又因为月宫、桂树、嫦娥、玉兔等虚拟物象的掺和,又使得真真切切的月变得虚幻而又奇妙了。

这种境界,不是李白“举杯邀明月,对影成三人”中的你我他;也不是苏轼“起舞弄清影,何似在人间”的虚空超越。

而是月我同一,天人融和,虚实一体

而又忘我忘神的境界。

令人分不清是人在月中,还是月落人间。

这样写,突破了写月形月色,月影月波的窠臼,从“感觉”这个角度着笔,创造了一种全新的意境。

也改变了读者从旁观者的角度审视客观对象的传统审美方式,而是通过这样的情景设置,让读者走进这美妙的月色之中,和作者一起追寻这月的踪迹,同作者一同天真地、全身心地去感受,去体验,从而获得一种美的愉悦。

三是虚实相生,一箭双雕。

作者将嫦娥比三妹,或者说是将三妺比嫦娥,让三妺也拥有月亮,并为这种拥有而自豪。

将凡俗与神幻融为一体,交织于“漂亮”这个立意上,使空灵的月亮美得实在,美得真切了,也便现实的人儿美得神妙,美得飘逸了。

古往今来,大凡写月者,或“举头望明月,低头思故乡”,抒覊旅怀乡之情;或“但愿人长之,千里共婵娟”,写睹月思人之意;或“春去秋来不相待,水中月色长不改”,感叹人生的短促,时光的流驶……而在本文中,全然没有这许多的沉重复杂的情和意。

有的只是一种轻轻松松的童心与童趣,以及只有这种童心才拥有的纯真与美好。

整个构思都是从孩子的灵心慧眼去发现月迹,感受月迹的角度,以孩童盼月,寻月,问月和关于月的联想、想象为线索来建构文本的。

在跌落反转的过程展示中,写出孩子的一种真切的心理历程。

作者先从平静处起笔,很快推进到情绪高扬处--中秋节的夜晚,早早地就坐在院子里盼月亮。

月亮进来了,特别惊喜,“都屏气不敢出,生怕那是个尘影儿变的,会一口气吹跑了呢。

”从痴情的期待,到专注的神态,凸现出孩子们沉浸于美妙的月色之中的那种纯真与童趣。

然后适时地来了个跌落反转--当那月迹悄悄离开那镜子,“亏了,缺了”,末了“全没了踪迹,只留下一个空镜”,也留下了“一个失望”。

作者将一种心理情绪交织在对景物的描写之中,用景物的渐变过程来写孩子们的心理感受过程。

可以想象,伴随着穿衣镜上的月迹的出现,从一道白光--半圆--满盈,再到亏了--缺了--全没了,这样一个月迹移动的过程,孩子们也经历了一个由期待--惊喜--惬意--满意,到紧张--遗憾--失望的心理历程。

而这种心理过程则完全是因为痴情与专注,一旦发现这悄没声儿的月迹移到了葡萄叶丛上时,又给他们带来了更大的惊喜。

作者就是通过多次运用这样的跌落反转,递相翻进,将孩子们的情绪推向高潮,从而写出孩童对月、对美的渴望与追求。

伴随看孩子们追月寻月的天真稚嫩的足迹,读者和孩子们一同发现了那娇美的月亮在水中,在空中,在眼里,在心里。

“玉玉的”,“满满的圆”。

她属于院落、竹帘,属于桂树、葡

萄叶丛,属于小河、沙滩,属于三妺,也属于所有的孩子。

她无处不在,只要你愿意,你就会拥有。

这是一种无处不在的温柔与安宁的美!无处不有的恬适与雅静的美!谁不想追求这种美的圆满?谁不想拥有这种美的纯净?作者的用意恐怕也就在这里。

真是入于孩童而又出于孩童了。