重庆市历年城市规划介绍.pptx

- 格式:pptx

- 大小:3.78 MB

- 文档页数:20

重庆市城乡总体规划之市域城镇体系规划(2007-2020年)一、人口与城镇化ﻭ城镇化发展方针:坚持分类指导原则,着力建设都市区,加快培育大城市和区域性中心城市,重点发展中小城市和有条件的建制镇,推进城镇协调、可持续发展。

ﻭ城镇化发展道路:走土地集约、综合承载能力强的集约型城镇化发展之路。

坚持大中小城市与小城镇协调发展。

有序引导农村剩余劳动力转移,促进农村人口城镇化。

人口与城镇化水平:规划至2010年,全市总人口3000万人,城镇人口1615万人,城镇化水平达到53.8%;至2020年,总人口3100万人,城镇人口2160万人,城镇化水平达到70%左右。

二、区域协调发展市内三大区域协调发展:构建“一圈两翼”的区域空间结构,即以都市区为中心的一小时经济圈,以万州为中心的三峡库区核心地带为渝东北翼,以黔江为中心的乌江流域和武陵山区为渝东南翼。

与周边省的协调发展:建立健全区域协作机制,构建成渝经济区,强化与南贵昆经济区、汉中经济区、武汉城镇群等的区域合作,进一步发挥重庆在长江上游经济带中的区位优势和增长极优势,发挥中心城市的战略支撑、对外交流和辐射带动功能,推动西部地区的整体发展。

ﻭ三、城镇体系ﻭ城镇体系结构:市域城镇分为市域中心城市(都市区)、区域性中心城市(万州、涪陵、江津、合川、永川、黔江)、次区域性中心城市(长寿等25个区县(自治县)政府所在地城镇)、中心镇(规划95个)和一般镇(规划至2020年,400个左右)五个等级。

规划至2020年,形成1个特大城市、6个大城市、25个中等城市和小城市、495个左右小城镇的城镇体系。

ﻭﻭ四、社会主义新农村建设新农村村庄建设:规划形成以各级城市为中心、镇乡为节点,各级中心村、基层村有机结合、结构完整、规模适度、功能合理、配套完善的村镇体系。

村庄的发展模式分为集中扩建、保留整治、撤并三类。

新农村公共服务设施:中心村设置“一校三室一园一场”,即村小学、办公室、卫生室、文化活动室、五保家园、运动场地;基层村设置“三室一场”,即办公室、卫生室、文化活动室、运动场地。

第一章总则第二章城市发展目标第三章城市性质与城市规模第四章城镇体系第五章都市圈用地布局第六章主城及社区建设第七章历史文化名城保护第八章环境保护第九章环境卫生第十章园林绿地与风景旅游第十一章城市交通第十二章对外交通第十三章城市能源第十四章城市水源、供水和排水第十五章邮电通信、广播电视第十六章教育、文化、体育、卫生第十七章市场建设第十八章蔬菜、副食品基地第十九章城市防灾第二十章主城近期建设与中期安排第二十一章总体规划的实施第二十二章附则第一章总则第一条为了进一步指导重庆在本世纪末和二十一世纪初的城市建设和发展,实现把重庆建设成为长江上游经济中心和现代化城市的战略目标,根据《中华人民共和国城市规划法》、《重庆市城市规划管理条例》、《重庆市国民经济和社会发展第九个五年计划和2010年远景目标纲要》,特编制1996---2020年城市总体规划。

第二条总体规划修编的原则:(一)贯彻严格控制大城市规模,合理发展中等城市和小城市的方针,重点控制城市中心地区的人口规模。

协调城市群的发展,实现市域范围内大、中、小城镇的有机结合;(二)遵循"十分珍惜和合理利用每寸土地,切实保护耕地"的基本国策,在城市发展的同时,努力提高土地的使用价值,节约用地,保护耕地。

合理配置城市空间资源,优化城市用地结构,综合部署各项建设,促进人口的合理分布;(三)坚持城市可持续发展战略,控制环境污染,增加城市绿地,注重城市景观,建立与城市和人口发展相适应的生态环境,实现经济、社会和环境效益的统一;(四)加强历史文化名城的保护,保护具有重要历史意义、科学和文化艺术价值的文物古迹、风景名胜和传统街区,弘扬优秀的城市文化传统,充分体现山城和江城的特色。

第三条1983年编制的《重庆市城市总体规划》和1990年的调整规划,是本次总体规划修编的基础,它所确定的城市结构形态、城镇体系发展战略及重点城市基础设施建设规划等,对重庆市十多年由改革开放带动的城市高速发展起到了促进作用。

一、规划策略1、经济、社会、人口、资源与环境可持续发展策略2、生态空间发展策略3、“多中心组团式”发展策略4、集中紧凑发展策略5、新区拓展与旧城更新相结合策略6、交通适应及引导发展策略二、城乡协调发展与城市空间结构(一)城乡协调发展构筑都市区城乡一体、协调发展的格局,加快城镇化进程,缩小城乡差异;加强郊区小城镇建设,提升小城镇对郊区的辐射带动作用和服务功能,形成聚集效应,促进土地集约利用;保护郊区生态环境,改善人居环境质量。

城镇空间布局与产业结构调整相适应,逐步形成分工合理、高效有序的网络状城镇空间结构。

加强农村居民点的整合和建设,改善生态环境,提高公共服务设施水平。

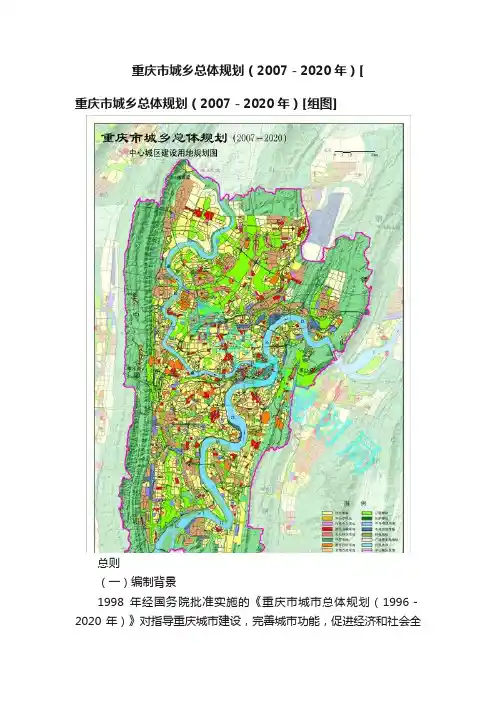

(二)都市区空间层次都市区在空间上分为主城区和郊区两个部分。

主城区为集中进行城市建设的区域,范围为2737平方千米,其中,中心城区位于中梁山、铜锣山之间,是主城建设的主要区域和旧城所在地,范围为1062平方千米。

郊区范围为2736平方千米。

(三)城市主要拓展方向城市拓展的主要方向为内环线以北、中梁山以西以及铜锣山以东。

(四)城市空间结构城市空间结构为“一城五片、多中心组团式”。

主城由中部、北部、南部、西部、东部五大片区组成。

多中心包含一个城市中心和六个城市副中心。

主城城市建设用地分为十六个组团和八个功能区。

三、城市规模(一)人口规模规划至2010年,都市区总人口730万人,其中城镇人口660万人;规划至2020年,都市区总人口980万人,其中城镇人口930万人。

规划至2010年,中心城区城市人口520万人;规划至2020年,城市人口635万人。

(二)用地规模规划至2010年,都市区城镇建设总用地为580平方千米,人均城镇建设用地为88平方米;规划至2020年,城镇建设总用地为865平方千米,人均城镇建设用地为93平方米。

规划至2010年,中心城区城市建设总用地为401平方千米,人均城市建设用地为77.1平方米;规划至2020年,城市建设总用地为520平方千米,人均城市建设用地为81.89平方米。

重庆市城市总体规划(2005-2020年)一、什么是城市总体规划(一)城市总体规划的主要任务综合研究和确定城市性质、规模和空间发展形态,统筹安排城市各项建设用地,合理配置城市各项基础设施,处理好远期发展与近期建设的关系,指导城市合理发展。

(二)城市总体规划如何制定城市人民政府负责组织编制城市规划,直辖市的城市总体规划由直辖市人民政府报国务院审批,在报请审批之前,须经同级人民代表大会或者其常务委员会审查同意。

根据实际需要,在编制总体规划前可以编制城市总体规划纲要。

(三)城市总体规划的期限和范围城市总体规划的期限一般为20年,同时对城市远景发展作出轮廓性的规划安排。

总体规划中包含近期建设规划,对城市近期的发展布局和主要建设项目作出安排,近期建设规划期限一般为五年。

城市规划区范围是指城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。

城市规划区的具体范围,由城市人民政府在编制的城市总体规划中划定。

(四)城市总体规划的主要内容城市性质和发展方向、发展目标和发展规模,城市主要建设标准和定额指标,城市建设用地布局、功能分区和各项建设的总体部署,城市综合交通体系和河湖、绿地系统,各项专业规划,近期建设规划。

二、重庆历次城市总体规划概况(一)陪都十年计划重庆陪都建设计划委员会在1946年4月,完成了现代重庆的第一个城市规划---《陪都十年建设计划草案》,提出了疏散市区人口,降低人口密度,发展卫星城镇的设想,在渝中半岛以外规划了弹子石、沙坪坝、铜元局等12个卫星市,香国寺、杨家坪、新桥等18个卫星镇和五里店、歇台子、九龙坡等12个预备卫星市镇。

(二)重庆城市初步规划重庆于1960年编制完成了解放后的第一个城市总体规划《重庆城市初步规划》。

城市用地继续“大分散、小集中、梅花点状”的布局原则,强调将工业在更大范围内分散,规划了市中区、大杨区、大渡口区、沙磁区、中梁山区、江北工业区、弹子石工业区、南坪工业区、李家沱—道角工业区等9个片区,在外围规划了北碚、歇马、西彭和南桐4个卫星城。

重庆市城镇体系规划——简介协调发展,逐步建立以都市圈为核心、大中小城市有机结合、规模适度、职能明确、布局合理、基础设施和社会服务设施完善、生态环境良性循环、经济繁荣的长江上游城镇网络体系,组织编制了《重庆市城镇体系规划》。

规划期限为1996-2023年。

其中,近期到2005年,中期至2010年,远期至2023年,远景展望到2050年。

一、城镇发展战略目标建设以重庆都市圈为核心,万州、涪陵、黔江、永川、江津、合川、南川、长寿、开县为地区中心城市的“一心多极网络式”现代化城镇体系。

努力推进城市化进程。

到2023年,逐步形成由特大城市——大城市——中等城市——小城市——小城镇组成的、层次分明、规模适度、功能合理的长江上游现代化城镇群。

城市化道路全市城市化过程主要应促进农村剩余劳动力的转化和加快小城镇发展。

1、控制都市圈的人口密度,布局合理的城市形态,重点发展都市绵延区;2、发展万州、涪陵两个大城市,加快江津等七个中等城市的发展,合理集聚产业和人口;3、大力发展小城镇,促进剩余劳动力转化,走城乡一体化道路。

二、城镇体系结构布局等级规模结构(表)空间结构市域空间将形成以中心城市为主的三大城镇群:即以特大城市重庆都市圈为中心的中西部城镇群,以万州为中心城市的东北部城镇群,以涪陵、黔江为中心城市的东南部城镇群。

1、都市绵延区以重庆都市圈为核心,包括江津、合川、永川、长寿、南川五个中等城市和数十座小城市,2023年城镇总人口将达到1000万人以上,远期将与四川成都地区共同形成中国中西部地区最大的都市绵延区。

主要承担金融中心、贸易中心、科技中心、信彷中心和综合交通枢纽功能,重点发展高新技术产业和大型基础工业。

2、城镇密集区市域内东部地区将形成两片城镇密集区:以万州为中心城市的东北部城镇密集区,以涪陵、黔江为中心城市的东南部城镇密集区,城镇人口将分别达到200万和150万人左右,应诱导工业在本区内适当集聚,承担工业中心及相应的城市功能,其发展形态以串珠状为主要特征。

重庆市城乡总体规划(2007-2020年)[重庆市城乡总体规划(2007-2020年)[组图]总则(一)编制背景1998年经国务院批准实施的《重庆市城市总体规划(1996-2020年)》对指导重庆城市建设,完善城市功能,促进经济和社会全面发展起到了重要的作用,规划确定的2010年的部分发展目标已提前实现。

经过直辖以来的建设,重庆已整体步入快速发展的新阶段。

为紧紧抓住本世纪前二十年的重要战略机遇期,适应新世纪经济社会发展的需要,引导城市持续快速健康发展,全面建设小康社会,根据2004年3月建设部《关于同意修编重庆市城市总体规划的函》,特编制《重庆市城乡总体规划(2007-2020年)》。

(二)指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,坚持以人为本,统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹市内发展和对外开放,深化改革、扩大开放,促进经济社会全面、协调、可持续发展,加快富民兴渝、建设长江上游地区经济中心和全面建设小康社会步伐,建设资源节约型、环境友好型城市,坚持经济建设、城乡建设和环境建设同步规划,构建社会主义和谐社会。

(三)规划期限近期:2007-2010年;远期:2011-2020年;远景展望到2050年。

(四)规划范围市域城镇体系规划范围为重庆市行政辖区,面积8.24万平方千米。

都市区规划范围包括渝中区、大渡口区、江北区、南岸区、沙坪坝区、九龙坡区、北碚区、渝北区、巴南区九个行政区,面积5473平方千米。

(五)规划区都市区的规划区范围与都市区范围一致。

都市区以外的各城市、镇、乡、村庄的规划区范围由有关人民政府在组织编制的总体规划、乡规划和村庄规划中,根据城乡经济发展水平和统筹城乡发展的需要划定。

城市性质、发展目标(一)城市性质重庆是我国重要的中心城市,国家历史文化名城,长江上游地区的经济中心,国家重要的现代制造业基地,西南地区综合交通枢纽。

目录第一章总则 (1)第二章城市发展目标 (4)第三章城市性质与城市规模 (6)第四章城镇体系 (8)第五章都市圈用地布局 (16)第六章主城及社区建设 (21)第七章历史文化名城保护 (24)第八章环境保护 (30)第九章环境卫生 (34)第十章园林绿地与风景旅游 (36)第十—章城市交通 (39)第十二章对外交通 (42)第十三章城市能源 (45)第十四章城市水源、供水和排水 (49)第十五章邮电通信、广播电视 (56)第十六章教育、文化、体育、卫生 (59)第十七章市场建设 (62)第十八章蔬菜、副食品基地 (63)第十九章城市防灾 (64)第二十章主城近期建设与中期安排 (68)第二十—章总体规划的实施 (75)第二十二章附则 (78)第—章总则第—条为了进一步指导重庆在本世纪末和二十一世纪初的城市建设和发展,实现把重庆建设成为长江上游经济中心和现代化城市的战略目标,根据《中华人民共和国城市规划法》、《重庆市城市规划管理条例》、《重庆市国民经济和社会发展第九个五年计划和2010年远景目标纲要》,特编制1996—2020年城市总体规划。

第二条总体规划修编的原则:(一)贯彻严格控制大城市规模,合理发展中等城市和小城市的方针,重点控制城市中心地区的人口规模。

协调城市群的发展,实现市域范围内大、中、小城镇的有机结合;(二)遵循“十分珍惜和合理利用每寸土地,切实保护耕地”的基本国策,在城市发展的同时,努力提高土地的使用价值,节约用地,保护耕地。

合理配置城市空间资源,优化城市用地结构,综合部署各项建设,促进人口的合理分布;(三)坚持城市可持续发展战略,控制环境污染,增加城市绿地,注重城市景观,建立与城市和人口发展相适应的生态环境,实现经济、社会和环境效益的统一;(四)加强历史文化名城的保护,保护具有重要历史意义、革命纪念意义、科学和文化艺术价值的文物古迹、风景名胜和传统街区,弘扬优秀的城市文化传统,充分体现山城和江城的特色。

第一章总则第一条为实现我市国民经济和社会发展战略目标,贯彻实施西部大开发战略,推进城镇化进程,合理利用和优化资源配置,促进经济持续发展和社会进步,全面建设小康社会,依据《中华人民共和国城市规划法》,制定《重庆市市域城镇体系规划(2003—2020)》(以下简称本规划)。

第二条本规划坚持牢固树立和认真落实以人为本、全面协调可持续的科学发展观,科学制定城镇化与城镇发展战略,优化城乡空间布局,协调区域城镇发展,增强全市综合竞争力,努力形成完善的市域城镇体系。

第三条本规划是宏观指导和调控我市城镇与区域发展的纲领性文件,是编制各区、县(自治县、市,以下简称区县)域城镇体系规划和城市总体规划的依据,其他市域各专业规划应与本规划相协调。

第四条本规划期限为2003年—2020年。

其中近期至2007年,中期至2010年,远期至2020年。

规划范围为重庆市行政辖区8.24万平方公里。

第二章经济社会发展与城镇化战略第一节经济社会发展目标与战略第五条重庆市战略定位到2020年把重庆市建设成为长江上游的经济中心,即长江上游的商贸中心、金融中心、科教文化信息中心、交通枢纽、通信枢纽和现代制造业基地。

第六条经济社会发展目标到2007年地区生产总值达到3200亿元左右,人均地区生产总值达到1200美元左右,奠定建设长江上游经济中心的重要基础,基本小康水平有所巩固;2010年地区生产总值达到4000亿元左右,人均地区生产总值1500美元左右,建成长江上游经济中心基本框架,达到较为宽裕的小康水平;2020年地区生产总值达到9000亿元左右,人均地区生产总值3300美元左右,建成长江上游经济中心和全面小康社会。

第七条经济社会发展战略西部大开发战略。

发挥重庆在长江上游经济带中的区位优势和增长极优势,发挥中心城市的战略支撑、对外交流和辐射带动功能。

科教兴渝战略。

优先发展教育,提高市民素质。

培养、引进、使用高层次人才和适用型人才;建立以企业为主体的技术创新体系,推进产、学、研一体化;加快科技成果向现实生产力转化,积极发展高新技术产业,加快运用高新技术改造传统产业,推进经济结构战略性调整。