巨磁阻材料

- 格式:ppt

- 大小:3.53 MB

- 文档页数:36

超巨磁电阻薄膜物理及应用摘要:由于在外界温度变化和磁场作用下表现出巨大的磁电阻效应(CMR),超巨磁电阻材料成为一个热点研究课题。

CMR材料在硬盘读出磁头,随机存储器上极具潜力,在磁传感器、光热辐射探测器、场效应晶体管及磁制冷等方面的应用也崭露头角。

首先介绍了CMR薄膜材料的结构和机理,接着详细讨论了它们在器件应用上,尤其是在激光感生电压热电电压效应(LITV)、Bolometer、传感器等有关方面的应用进展。

最后展望了CMR薄膜未来的应用前景。

引言众所周知,许多物质在外磁场作用下都可观察到磁致电阻效应,但一般材料最大只有2%~3%。

l988年,法国巴黎大学的巴西学者Baibich等⋯首次报道了Fe/Cr超晶格的磁电阻变化率达到50%,比通常的磁电阻效应大一个数量级,而且远远超过多层膜中Fe层磁电阻变化的总和,这一现象被称为巨磁电阻效应(GiantMagnetoresistance,简记为GMR)。

此后,人们相继在自旋阀,颗粒膜,非连续膜和隧道结以及钙钛矿锰氧化物薄膜中发现了巨磁电阻效应。

值得关注的是,1993年,Helmolt等在LaBaMnO3薄膜中观察到了更巨大的负磁阻效应,其MR效应可达到l0 %~l0。

%,引起了物理、计算机、材料和自动控制等领域的众多科学家的极大兴趣,因为这预示了巨磁电阻效应的研究不仅由金属、合金样品扩展到了氧化物材料,还提出许多前沿的物理问题,这无疑将对巨磁电阻材料的实际应用起到巨大的推动作用。

随后的进一步研究发现,掺杂稀土锰氧化物在磁场下的反常输运性质不同于金属磁性超晶格样品中的巨磁电阻效应,而是与氧化物高温超导体中电子的强关联和输运更相近。

因而,掺杂稀土锰氧化物的磁电阻随外磁场变化的现象又称为超巨磁电阻效应(ColossalMagnetoresistance,CMR),并与强关联物理联系在一起。

本文简单介绍了超巨磁电阻材料的结构和机理,着重讨论了近年来CMR材料在LITV 器件,Bolometer,传感器及磁随机存储器等方面的应用进展,最后展望了CMR材料的发展前景。

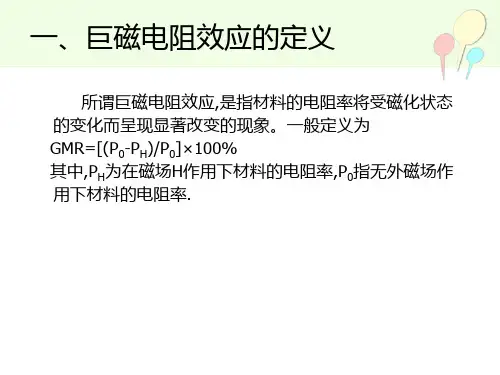

巨磁阻效应诺贝尔奖巨磁阻效应是指当一些材料受到外部磁场的作用时,其电阻会发生明显的变化。

这种现象最早被发现于1988年,迅速引起了科学界的广泛关注。

由于其重要性和广泛的应用前景,巨磁阻效应在2007年荣获诺贝尔物理学奖。

一、巨磁阻效应的原理巨磁阻效应的基本原理可归结为磁导率变化引起的电阻率变化。

在普通的金属导体中,电子输运主要受到热散射的影响,而在巨磁阻效应材料中,磁散射起主导作用,因此材料的电阻会随着磁场的变化而改变。

二、巨磁阻效应的应用巨磁阻效应的发现为磁存储技术提供了重要的突破口。

传统的硬盘驱动器使用的是磁电传感器,其灵敏度和分辨率有限。

而巨磁阻效应材料制成的传感器则具有更高的精确度和灵敏度,可以使磁存储设备更加可靠和高效。

此外,巨磁阻效应还广泛应用于医学成像、磁性传感器、磁流体阀和数据传输等领域。

通过利用巨磁阻效应,可以制造出更小、更快、更强大的设备,为科技和工程领域带来了巨大的进步。

三、巨磁阻效应的材料目前,已发现的巨磁阻效应材料主要包括铁磁金属和磁隧穿结构。

铁磁金属具有良好的磁导率和磁阻率变化,因此在巨磁阻效应的研究中扮演着重要角色。

而磁隧穿结构由两层铁磁金属之间的绝缘层构成,其电阻对磁场变化极为敏感,具有更高的磁阻率变化。

四、未来展望随着科技的不断发展,巨磁阻效应的应用前景将更加广阔。

人们期待通过巨磁阻效应材料的研究和改进,实现更高容量、更便携、更高速的磁存储设备。

另外,巨磁阻效应在传感器领域也有着巨大的潜力,可以应用于机器人、智能家居和自动驾驶等领域,为人类生活带来更多便利和创新。

总之,巨磁阻效应作为一项重要而又有潜力的科技成果,获得了诺贝尔物理学奖的认可和肯定。

这一发现为磁存储和磁传感技术带来了重要突破,将在未来继续为科技和工程领域的发展做出重要贡献。

巨磁阻效应及其在自旋电子学方面的应用巨磁阻效应(GMR)是指在引入薄膜和多层膜晶体学领域中,利用磁性材料的巨磁阻效应来实现高灵敏度的磁传感器和高容量的存储技术。

巨磁阻效应是一种基本的物理现象,它能够改变材料电导率,从而使材料的电阻率随磁场变化。

它得到了广泛的应用,在磁性材料的测量、传感、存储以及自旋电子学等方面具有广阔的应用前景。

巨磁阻效应的应用1. 磁传感器巨磁阻效应可用于制造磁传感器,如磁阻计、磁导弹波传感器和磁触头等。

这些传感器可以用于检测磁场的变化,包括用于测量和控制电机和发电机的磁场、磁卡读头以及其他磁场测量和控制应用。

这些传感器具有高精度、高速度和低噪音等特点。

2. 存储器巨磁阻效应可用于制造高密度磁存储器。

从最初的几百兆字节到现在的几百千兆字节,磁存储器的容量已经有了巨大的提高。

随着存储芯片的微型化和集成化,巨磁阻效应在存储器方面的应用变得更加有效。

3. 自旋电子学自旋电子学是一种奇近效应现象,是一种可以利用操纵电子自旋的电学和磁学技术的新型电子学。

自旋最根本的特征是它自身具有磁矩,可以与晶体中的磁场相互作用。

不同于传统的基于电子电荷的电子学技术,自旋电子学技术的研究将有望在未来的纳米电子学和计算机中得到广泛应用。

巨磁阻效应将成为未来自旋电子学的重要组成部分,可以用于制造自旋电子学器件,如磁性电阻、磁隧道结、自旋阻抗和自旋导体等。

自旋电子学也受到了越来越多的关注,它可能会打破德鲁德电子传导中的阻抗序列,提高信息处理的速度,解决低功耗、高速度和高容量存储器的问题。

总结巨磁阻效应从上个世纪90年代开始逐渐得到关注并得到了广泛的应用,其首次在高密度磁盘驱动器中被使用并取得了巨大的成功。

随着技术的不断发展和深入研究,巨磁阻效应展现出了越来越多的潜力,将成为未来高精度和高容量磁传感器、存储器以及自旋电子学器件的重要组成部分。

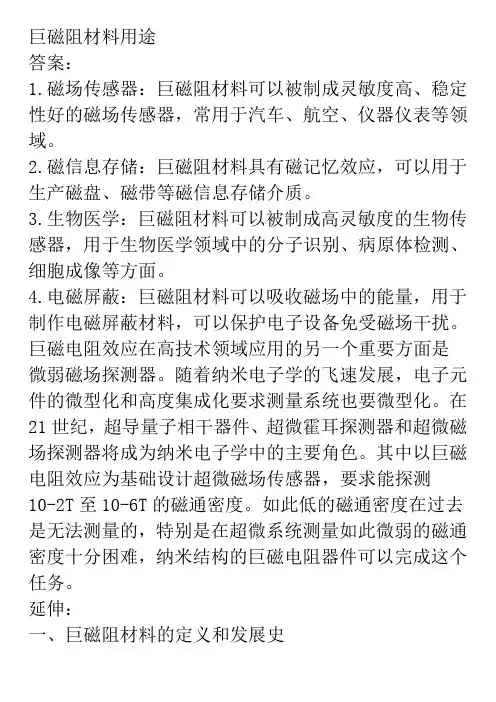

巨磁阻材料用途答案:1.磁场传感器:巨磁阻材料可以被制成灵敏度高、稳定性好的磁场传感器,常用于汽车、航空、仪器仪表等领域。

2.磁信息存储:巨磁阻材料具有磁记忆效应,可以用于生产磁盘、磁带等磁信息存储介质。

3.生物医学:巨磁阻材料可以被制成高灵敏度的生物传感器,用于生物医学领域中的分子识别、病原体检测、细胞成像等方面。

4.电磁屏蔽:巨磁阻材料可以吸收磁场中的能量,用于制作电磁屏蔽材料,可以保护电子设备免受磁场干扰。

巨磁电阻效应在高技术领域应用的另一个重要方面是微弱磁场探测器。

随着纳米电子学的飞速发展,电子元件的微型化和高度集成化要求测量系统也要微型化。

在21世纪,超导量子相干器件、超微霍耳探测器和超微磁场探测器将成为纳米电子学中的主要角色。

其中以巨磁电阻效应为基础设计超微磁场传感器,要求能探测10-2T至10-6T的磁通密度。

如此低的磁通密度在过去是无法测量的,特别是在超微系统测量如此微弱的磁通密度十分困难,纳米结构的巨磁电阻器件可以完成这个任务。

延伸:一、巨磁阻材料的定义和发展史巨磁阻材料是指那些在外加磁场下,电阻值受磁场强度影响极大的材料。

其电阻率约在0.1-10T的磁场范围内,会出现明显的变化,且随着磁场强度的增加而增加。

该材料的发现可以追溯到20世纪60年代中期,当时荷兰Philips公司的一位工程师发现了这种特殊的电阻变化现象,这也是巨磁阻材料得名的由来。

自此以后,人们开始对这种材料进行研究,并发现其在许多领域都具有重要应用价值。

二、巨磁阻材料的特性1.灵敏度高:巨磁阻材料的电阻率在外加磁场的作用下会发生很大变化,这种变化可以用来检测磁场的强度和方向,因此在磁场传感器中得到广泛应用。

2.稳定性好:巨磁阻材料的电阻率变化对温度、时间和频率的依赖性较低,其性能相对稳定,因此可以用于制作耐用的磁场传感器和磁信息存储器。

3.具有磁记忆效应:巨磁阻材料中的磁矩方向可以保持相对稳定,在磁极性反转后仍能保持原来的状态,这种磁记忆效应可以应用于磁介质中。

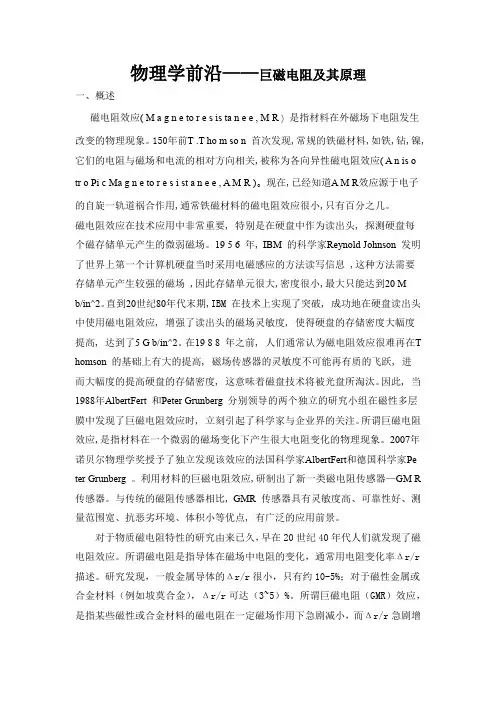

物理学前沿——巨磁电阻及其原理一、概述磁电阻效应( M a g n e to r e s is ta n e e , M R )是指材料在外磁场下电阻发生改变的物理现象。

150年前T .T ho m so n首次发现,常规的铁磁材料,如铁,钻,镍,它们的电阻与磁场和电流的相对方向相关,被称为各向异性磁电阻效应( A n is o tr o Pi c Ma g n e to r e s i st a n e e , A M R )。

现在,已经知道A M R效应源于电子的自旋一轨道祸合作用,通常铁磁材料的磁电阻效应很小,只有百分之几。

磁电阻效应在技术应用中非常重要, 特别是在硬盘中作为读出头, 探测硬盘每个磁存储单元产生的微弱磁场。

19 5 6年, IBM的科学家Reynold Johnson 发明了世界上第一个计算机硬盘当时采用电磁感应的方法读写信息 ,这种方法需要存储单元产生较强的磁场 ,因此存储单元很大,密度很小,最大只能达到20 Mb/in^2。

直到20世纪80年代末期,IBM 在技术上实现了突破, 成功地在硬盘读出头中使用磁电阻效应, 增强了读出头的磁场灵敏度, 使得硬盘的存储密度大幅度提高, 达到了5 G b/in^2。

在19 8 8年之前, 人们通常认为磁电阻效应很难再在T homson的基础上有大的提高, 磁场传感器的灵敏度不可能再有质的飞跃, 进而大幅度的提高硬盘的存储密度, 这意味着磁盘技术将被光盘所淘汰。

因此, 当1988年AlbertFert 和Peter Grunberg分别领导的两个独立的研究小组在磁性多层膜中发现了巨磁电阻效应时, 立刻引起了科学家与企业界的关注。

所谓巨磁电阻效应,是指材料在一个微弱的磁场变化下产生很大电阻变化的物理现象。

2007年诺贝尔物理学奖授予了独立发现该效应的法国科学家AlbertFert和德国科学家Pe ter Grunberg 。

利用材料的巨磁电阻效应,研制出了新一类磁电阻传感器—GM R 传感器。

巨磁阻效应实验要点近代物理实验报告专业应用物理学班级 11级指导教师马厂姓名实验时间 2013 年月日实验地点 K7-402实验名称巨磁阻效应实验实验三巨磁阻效应实验【实验目的】1.了解巨磁阻效应原理,了解巨磁阻传感器的原理及其使用方法;2.学习巨磁阻传感器定标方法,用巨磁阻传感器测量弱磁场;3.测定巨磁阻传感器敏感轴与被测磁场间夹角与传感器灵敏度的关系;4.测定巨磁阻传感器的灵敏度与其工作电压的关系;5.用巨磁阻传感器测量通电导线的电流大小。

【实验原理】1.巨磁阻效应1988年,法国巴黎大学的研究小组首先在Fe/Cr多层膜中发现了巨磁阻效应,在国际上引起很大的反响。

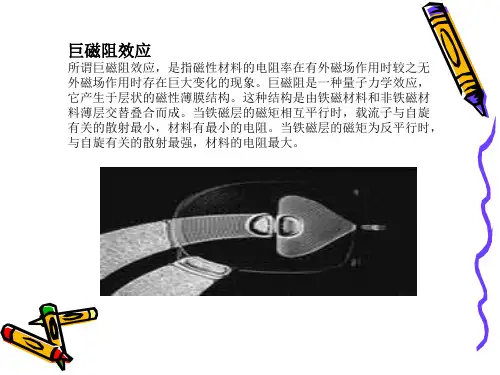

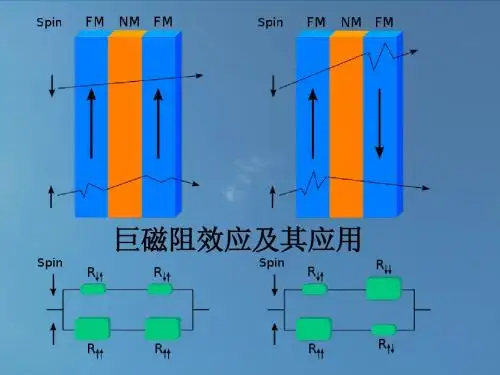

巨磁阻(Giant Magneto Resistance)是一种层状结构,外层是超薄的铁磁材料(Fe,Co,Ni 等),中间层是一个超薄的非磁性导体层(Cr,Cu,Ag等),这种多层膜的电阻随外磁场变化而显著变化。

通常情况下,Cr,Cu,Ag等是良好的导体,但当它的厚度只有几个原子时,导体的电阻率会显著增加。

在块状导体材料中,导体内电子由于会和其它微粒碰撞,所以在“散射”改变运动方向之前都要运动很长一段距离。

在电子散射之前运动的距离的平均长度称为平均自由程。

然而,在非常薄的材料中,电子的运动无法达到最大平均自由程。

电子很可能直接运动到材料的表面并直接在那里产生散射,这导致了在非常薄的材料中平均自由程较短。

因此导体中的电子要在这种材料中运动更加困难,导致导体电阻率的增大。

巨磁阻的磁性层是用来抗铁磁耦合的。

当没有外界磁场作用时,这两层材料的磁化是相互对立的。

可以假设为两根“头尾相连”的条形磁铁(两个磁铁是平行的,其中一个的北极与另一个的南极同向),中间隔着一张薄塑料纸。

巨磁阻材料中磁性层的磁化方向也是“头尾相连”的,中间是非磁性层。

下图显示的是GMR材料结构内部的一些电子的射程。

两个箭头指明了抗磁耦合。

图1 抗磁耦合图示注意:电子是散射到两个GMR材料的表面。

高温超导磁通聚焦+巨磁阻

高温超导磁通聚焦是一种利用高温超导材料的特殊性质,将磁通束缚在一个较小的区域内的技术。

高温超导材料在低温下会显示出无电阻和完全磁通排斥的特性。

这些材料通常需要冷却至低温,但相较于常温超导材料,其冷却温度更高,通常在液氮温度(77K)以上,这使得高温超导材料在实际应用中更加

便捷。

磁通聚焦是通过在高温超导材料表面施加磁场,使得材料内的磁通在超导态时受到束缚而不会扩散到整个材料中。

这种聚焦效应可使得磁通局域化,产生高磁场区域,从而有助于实现更高的磁场强度和更强的磁通密度。

巨磁阻指的是一种具有非常高的磁阻比(MR)的材料或结构。

磁阻比是指材料在外加磁场下电阻发生变化的程度。

通常情况下,材料的磁阻比较小,但巨磁阻材料可以在外加磁场下产生显著的电阻变化。

这种特性使得巨磁阻材料可以用于制作高灵敏度的磁传感器和磁存储器等器件。

高温超导磁通聚焦结合巨磁阻材料的应用可以在许多领域发挥重要作用。

例如,在磁共振成像(MRI)中,利用高温超导磁通聚焦可以实现更强的磁场,并使用巨磁阻材料来检测磁场变化,提高成像分辨率。

此外,高温超导磁通聚焦结合巨磁阻材料还可以应用于磁传感器、磁存储器、能源转换和电力传输等领域,以实现更高的性能和效率。

生活中的功能材料——巨磁阻材料摘要:本文简要的介绍了巨磁阻效应的发现及概念、巨磁阻材料的原理、性能以及在生活中的应用,并对巨磁阻材料未来发展的进行展望。

关键词:巨磁阻;磁性材料;磁头;储存材料1.前言让硬盘内存更大,让商品更加轻薄短小,已成为现代信息产业不变的志业。

曾几何时,人们想要的只是能存几首歌的磁带,只是几十兆的软盘。

而现代人对动辄可保存上千首歌曲的mp3早已习以为常,计算机硬盘近年来的“瘦身”尤其显著,家用计算机硬盘的容量已经高达1TB。

藏在书桌下方的笨重计算机主机即将成为明日黄花,取而代之的是单手就可以拿着到处跑的手持式计算,且数据保存量远超过体积大上好几倍的老旧电脑。

将这些现实的,都要离不开巨磁阻材料扮演的重要角色。

瑞典皇家科学院指出,荣获诺贝尔物理学奖的费尔和格伦贝格,在将近廿年前分别发现的巨磁阻效应,奠定了今日硬盘读取磁头科技的基础。

利用该技术,相同的单位面积能容纳更多数据,相对的读写头也要更加灵敏才能增加读取效率。

因此在2007年10月,这两位科学家因分别独立发现了巨磁阻效应而共同获得了2007年的诺贝尔物理学奖。

2.巨磁阻效应发现及现象早在1988年费尔就发现了这一特殊现象:非常弱小的磁性变化就能导致磁性材料发生非常显著的电阻变化。

那时,法国的费尔在铁、铬相间的多层膜电阻中发现,微弱的磁场变化可以导致电阻大小的急剧变化,其变化的幅度比通常高十几倍,他把这种效应命名为巨磁阻效应(Giant Magneto-Resistive,GMR)。

有趣的是,就在此前3个月,德国优利希研究中心格林贝格尔教授领导的研究小组在具有层间反平行磁化的铁/铬/铁三层膜结构中也发现了完全同样的现象。

他们发现,该材料的电阻率在有外磁场作用时较之无外磁场作用时大幅度减小, 电阻相对变化率比各向异性磁电阻高一到两个数量级。

磁场的微弱变化将导致巨磁阻材料电阻值产生明显改变,从而能够用来探测微弱信号。

3.巨磁阻效应概念及巨磁阻材料的原理巨磁阻材料的关键结构是在两个磁性金属层之间有一个非金属隔离层。

实验15 巨磁阻材料的磁阻效应引 言磁敏电阻效应是指某些材料的电阻值随外加磁场变化而变化的现象。

如图1所示,当半导体处于磁场中时,半导体中的载流子将受洛仑兹力的作用,发生偏转,在两端积聚电荷并产生霍耳电场。

如果霍耳电场作用和某一速度的载流子的洛仑兹力作用刚好抵消,那么小于或大于该速度的载流子将发生偏转,因而沿外加电场方向()运动的载流子数量将减少,电阻增大,表现出横向磁阻效应(沿方向)。

,A B DCDC图1如果将图1中端和A B 端短路,霍尔电场将不存在,所有电子将向B 端偏转,使DC 方向的电阻变得更大,因而磁阻效应加强。

所以,霍耳效应比较明显的样品,磁阻效应就小;反之,霍耳效应比较小的样品,磁阻效应就大。

磁场引起的电阻率变化:()(0)H ρρρ=-∆,()H ρ和(0)ρ分中别表示在磁场H 和无磁场时电阻率。

磁电阻的大小常表示为:100%(0)MR ρρ∆=⨯, MR 是Magnetoresistivity 的缩写 实际测量中,常用磁阻器件的磁电阻相对改变量(0)RR ∆来研究磁阻效应 由于(0)(0)R R ρρ∆∆∝ —— ()(0)(0)(0)R R B R R R ∆-=其中()R B 为磁场为B时样品的磁电阻,(0)R 为零磁场时样品的磁电阻。

理论和实验都证明,对于一般正常磁电阻器件,磁阻相对改变量(0)RR ∆在磁场较弱时与所加磁场B 的平方成正比,而在强磁场时与B成正比。

绝大多数非磁性导体的MR 很小,约为10‐5%。

磁性导体的MR 最大约为3~5%,且电阻率的变化与磁场方向与导体中电流方向的夹角有关,即具有各向异性,称为各向异性磁电阻(Anisotropy Magnetoresistance, 记为AMR)。

1988年,法国巴黎大学Albert Fert 教授研究组,从英国物理学家N.F.Mott 提出的磁性金属电现象的模型出发,设计了一种多层薄膜结构,并在分子束外延制备的Fe/Cr多层膜中发现MR可达50%。

巨磁电阻的角度依赖关系

巨磁电阻(Giant Magnetoresistance,GMR)是一种磁阻效应,其电阻随着外部磁场的变化而发生变化。

巨磁电阻的角度依赖关系描述了在不同磁场方向下巨磁电阻的变化情况。

在巨磁电阻现象中,常见的角度依赖关系包括平行和垂直于磁化方向的磁场,以及任意角度的磁场方向。

1.平行和垂直方向:当磁场方向与磁化方向平行时,电阻最

小;当磁场方向与磁化方向垂直时,电阻最大。

这种平行和垂直方向的角度依赖关系是巨磁电阻的基本特征。

2.任意角度:在某些特殊的巨磁电阻材料中,电阻的角度依

赖关系可能会呈现出周期性的变化。

可以通过磁场方向与磁化方向之间的夹角来调节电阻的大小。

角度依赖性的具体特征取决于巨磁电阻材料的晶体结构、磁化方式和外部磁场的强度。

常见的巨磁电阻材料包括GMR多层膜结构和磁阻随温度变化的磁体半金属。

这些材料通常用于磁传感器、磁存储器和磁读写头等领域,利用巨磁电阻效应进行磁场测量和存储。

需要注意的是,对于具体的巨磁电阻材料,其角度依赖关系可能有所不同。

因此,在实际应用中,需要根据具体的材料和设备来理解和应用巨磁电阻的角度依赖关系。