初中语文全部文言文知识点归纳

- 格式:doc

- 大小:52.50 KB

- 文档页数:14

初中语文文言文知识点总结(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned!初中语文文言文知识点总结靠空讲不能实现现代化,必须有知识,有人才。

初中文言文知识点总结一、常用实词实词有实在意义,能够单独充当句子成分,一般能单独回答问题。

实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词六类。

掌握常见文言实词的用法及意义,是提高文言文阅读能力的关键。

1.安(1)安逸。

例:死于安乐(《生于忧患,死于安乐》)(2)养,奉养。

例:衣食所安,弗敢专也(《曹刿论战》)(3)怎么。

例:燕雀安知鸿鹄之志哉(《陈涉世家》)(4)安稳,安定。

例:风雨不动安如山(《茅屋为秋风所破歌》)2.曾(1)同“增”,增加。

例:曾益其所不能(《生于忧患,死于安乐》)(2)副词,常与“不”连用,译为“连……都不……”。

例:曾不若孀妻弱子(《愚公移山》)/曾不盈寸(《核舟记》)(3)曾经。

例:相逢何必曾相识(《琵琶行》)(4)同“层”,重叠。

例:荡胸生曾云(《望岳》)3.从(1)跟,随。

例:战则请从(《曹刿论战》)/隶而从者(《小石潭记》)(2)学习。

例:择其善者而从之(《论语。

述而》)(3)追寻。

例:溯洄从之(《蒹葭》)(4)依从。

例:民弗从也(《曹刿论战》)(5)自,由。

例:从口入,初极狭(《桃花源记》)(6)在。

例:吾从北方闻子为梯(《公输》)(7)堂房亲属。

例:赠从弟(《赠从弟》)(8)向。

例:从乡之先达执经叩问(《送东阳马生序》)4.得(1)能够。

例:余因得遍观群书(《送东阳马生序》)(2)领会。

例:得之心而寓之酒也(《醉翁亭记》)(3)同“德”,恩惠,感激。

例:所识穷乏者得我与(《鱼我所欲也》)(4)实施。

例:得道者多助(《得道多助,失道寡助》)(5)得意。

例:怡然自得(《童趣》)(6)得到,获得。

例:优劣得所(《出师表》)5.道(1)(正确的)方法。

例:策之不以其道(《马说》)(2)主张,思想,学说。

例:益慕圣贤之道(《送东阳马生序》)(3)路。

例:道不通,度已失期(《陈涉世家》)(4)政治的理想境界。

例:大道之行也(《礼记。

大道之行也》)(5)仁政。

例:得道者多助(《得道多助,失道寡助》)(6)说。

初中语文文言文知识点归纳汇总初中文言文重要语句翻译1.温故而知新,可以为人师:温故而知新,这样的人可以为人师。

2.学而不思则罔;思而不学则殆:光读书学习不知道思考,就迷惑不解;光思考却不去读书学习,就会疑惑而无所得。

3.默默学习,学而不厌,教而不厌:默默记住自己学过的东西,但学而不满足,不厌其烦地教别人。

4.三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之:几个人在一起行路,一定有可以作为我的教师的人在中间;选择他们的长处来学习,他们的短处,自己如果也有,就要改掉它。

5.知者不如善者,善者不如乐者:知者不如爱者,乐者不如乐者。

6.逝者如斯夫,不舍昼夜:消逝的时光像这河水一样呀!日夜不停。

7.医之好治不病以为功:医生喜欢给没有病的人治病,把治好“病”作为自己的功劳。

8.土地平坦宽敞,房子也不过如此。

这里有肥沃的田野,美丽的池塘,桑树和竹子。

9.黄毛耷拉着,自得其乐:老人和孩子都很快乐,很自由。

10.寒暑易庆,始于一回:冬夏换季,只一回。

初中文言文中的成语·明察秋毫:能清楚地看到秋天鸟兽身上新长的细毛。

比喻目光敏锐,连极小的事物都看得清楚。

(余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫,——《闲情记趣》)汗成雨:每个人都用手擦汗,汗如雨下。

最初是形容人很多,后来也是形容汗流浃背。

肩并肩:肩并肩,脚趾碰到脚跟。

形容拥挤,拥挤。

·张袂成阴:张开衣服袖子就能遮住阳光,形容人多。

(齐之临淄三百闾,张袂成阴,挥汗成雨,比肩继踵而在,——《晏子故事两篇》)·不求甚解:原指读书时不求深入,只求了解一个大概。

现在多指学习不认真,不求深入理解,或了解情况不深入。

(好读书,不求甚解。

——《五柳先生传》)牙齿交错:形容边界线曲折,像狗的牙齿一样参差不齐。

(其岸势犬牙差互,不可知其源。

——《小石潭记》)·画蛇添足:做了多余的事情反而有害无益。

(《寓言四则》)·买椟还珠:取舍失当,舍本逐末,是极不可取的。

初中文言文知识点总结一、常用有在意,能独充当句子成分,一般能独回答。

包括名、、形容、数、量、代六。

掌握常文言的用法及意,是提高文言文能力的关。

1.安(1)安闲。

例:死于安 (《生于患,死于安》)(2)养,奉养。

例:衣食所安,弗敢也(《曹》 )(3)怎么。

例:燕雀安知之志哉(《涉世家》 )(4)安,平定。

例:雨不安如山(《草屋秋所破歌》 )2.曾(1)同“增”,增加。

例:曾益其所不能够(《生于患,死于安》)(2)副,常与“不” 用,“ ⋯⋯都不⋯⋯”。

例:曾不若孀妻弱子 (《愚公移山》 )/曾不盈寸 (《核舟》 )(3)曾。

例:相遇何必曾相(《琵琶行》 )(4)同“ ”,重叠。

例:胸生曾云(《望岳》 )3.从(1)跟,随。

例:从(《曹》 )/隶而从者 (《小石潭》 )(2)学。

例:其善者而从之(《。

述而》 )(3)追。

例:溯洄从之 (《蒹葭》 )(4)依从。

例:民弗从也 (《曹》 )(5)自,由。

例:从口入,初极狭(《桃花源》 )(6)在。

例:吾从北方子梯(《公》 )(7)堂房属。

例:从弟(《从弟》 )(8)向。

例:从之先达叩(《送阳生序》 )4.得(1)能。

例:余因得遍群(《送阳生序》 )(2)会。

例:得之心而寓之酒也(《醉翁亭》 )(3)同“德”,恩情,感谢。

例:所乏者得我与(《我所欲也》 )(4)施。

例:得道者多助(《得道多助,失道寡助》)(5)愉悦。

例:悠闲自得 (《童趣》 )(6)获取,得。

例:劣得所(《出表》 )5.道(1)( 正确的 )方法。

例:策之不以其道(《》 )(2)主,思想,学。

例:益慕圣之道(《送阳生序》 )(3)路。

例:道不通,度已负约(《涉世家》 )(4)政治的理想境地。

例:大道之行也(《礼。

大道之行也》 )(5)德政。

例:得道者多助(《得道多助,失道寡助》)(6)。

例:不足外人道也(《桃花源》 )6.当(1)面,着。

例:木当(《木》 )(2)在某个候或某个地方。

例:当余之从也(《送阳生序》 )(3)当。

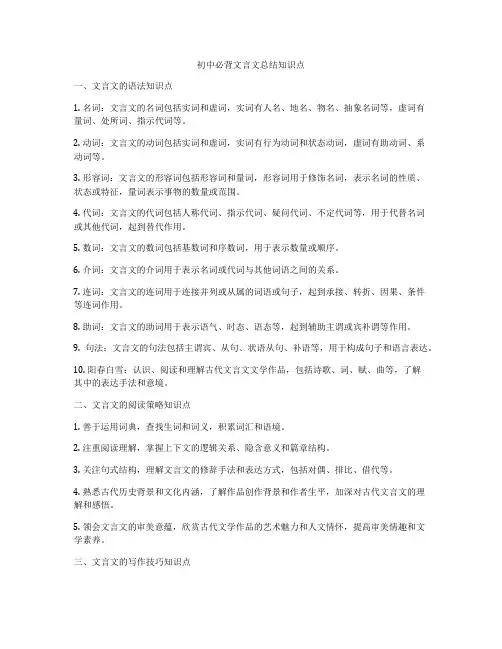

初中必背文言文总结知识点一、文言文的语法知识点1. 名词:文言文的名词包括实词和虚词,实词有人名、地名、物名、抽象名词等,虚词有量词、处所词、指示代词等。

2. 动词:文言文的动词包括实词和虚词,实词有行为动词和状态动词,虚词有助动词、系动词等。

3. 形容词:文言文的形容词包括形容词和量词,形容词用于修饰名词,表示名词的性质、状态或特征,量词表示事物的数量或范围。

4. 代词:文言文的代词包括人称代词、指示代词、疑问代词、不定代词等,用于代替名词或其他代词,起到替代作用。

5. 数词:文言文的数词包括基数词和序数词,用于表示数量或顺序。

6. 介词:文言文的介词用于表示名词或代词与其他词语之间的关系。

7. 连词:文言文的连词用于连接并列或从属的词语或句子,起到承接、转折、因果、条件等连词作用。

8. 助词:文言文的助词用于表示语气、时态、语态等,起到辅助主谓或宾补谓等作用。

9. 句法:文言文的句法包括主谓宾、从句、状语从句、补语等,用于构成句子和语言表达。

10. 阳春白雪:认识、阅读和理解古代文言文文学作品,包括诗歌、词、赋、曲等,了解其中的表达手法和意境。

二、文言文的阅读策略知识点1. 善于运用词典,查找生词和词义,积累词汇和语境。

2. 注重阅读理解,掌握上下文的逻辑关系、隐含意义和篇章结构。

3. 关注句式结构,理解文言文的修辞手法和表达方式,包括对偶、排比、借代等。

4. 熟悉古代历史背景和文化内涵,了解作品创作背景和作者生平,加深对古代文言文的理解和感悟。

5. 领会文言文的审美意蕴,欣赏古代文学作品的艺术魅力和人文情怀,提高审美情趣和文学素养。

三、文言文的写作技巧知识点1. 控制语言表达:文言文的写作要求简练明了、句式平稳流畅、逻辑清晰,避免冗长啰嗦、语言累赘。

2. 注重修辞手法:文言文的写作要适当运用排比、对偶、借喻、比喻、比兴等修辞手法,提升文采和意境。

3. 原汁原味:文言文的写作要遵循古人的表达风格和思维方式,保持中国传统文化的独特韵味。

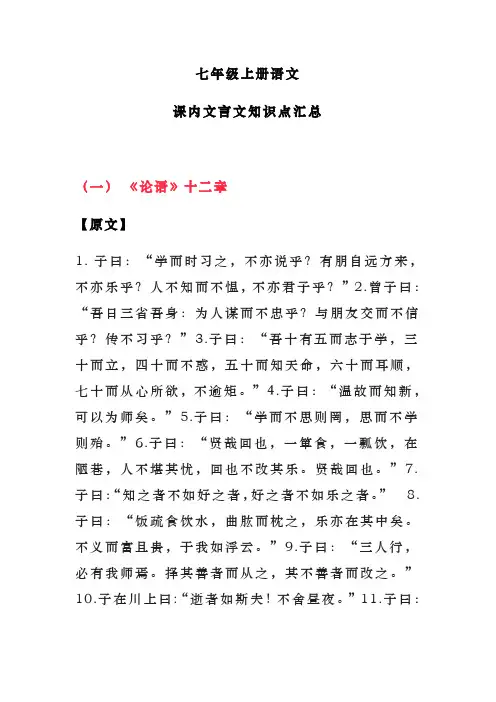

七年级上册语文课内文言文知识点汇总(一)《论语》十二章【原文】1. 子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”2.曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”3.子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”4.子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”5.子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”6.子曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉回也。

”7.子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”8.子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”9.子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”10.子在川上曰:“逝者如斯夫!不舍昼夜。

”11.子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”12.子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”【译文】1、孔子说:“学了(知识)又按时复习它,不也是很高兴吗?有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?人们不了解我,我却不怨恨生气,不也是君子吗?”2、曾子说:“我每天多次反省自己——替别人办事是不是尽心竭力呢?和朋友交往是否诚实?老师传授的学业是否复习了?”3、我十五岁开始立志做学问,三十岁能自立于世,四十岁遇事能不迷惑,五十岁的时候知道哪些是不能为人力所支配的事情,六十岁能听得进不同意见,到七十岁能随心所欲,又不会逾越规矩。

4、孔子说:温习旧的知识,可以得到新的理解与体会,就可以当老师了。

5、孔子说:“只学习不思考,就会迷惑;只空想而不学习,就会有害。

”6、孔子说:“颜回的品质是多么高尚啊!一箪饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人都忍受不了那穷困的忧愁,颜回却依然自得其乐。

颜回的品质是多么高尚啊!”7、孔子说:“对于学习,知道怎么学习的人,不如爱好学习的人;爱好学习的人,又不如以学习为乐的人。

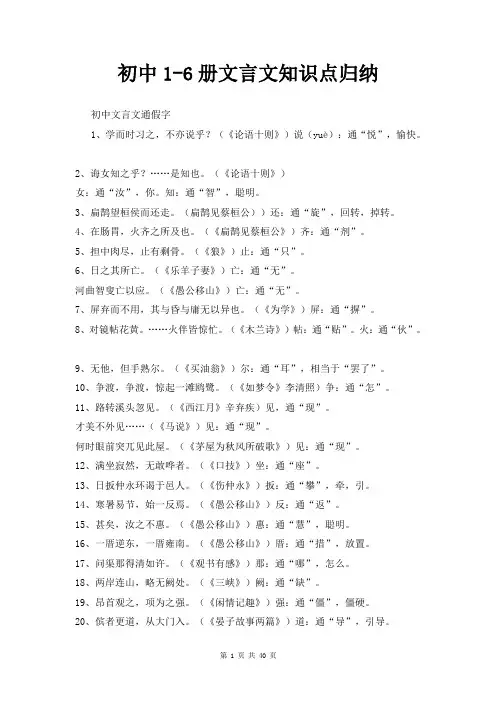

初中1-6册文言文知识点归纳初中文言文通假字1、学而时习之,不亦说乎?(《论语十则》)说(yuè):通“悦”,愉快。

2、诲女知之乎?……是知也。

(《论语十则》)女:通“汝”,你。

知:通“智”,聪明。

3、扁鹊望桓侯而还走。

(扁鹊见蔡桓公))还:通“旋”,回转,掉转。

4、在肠胃,火齐之所及也。

(《扁鹊见蔡桓公》)齐:通“剂”。

5、担中肉尽,止有剩骨。

(《狼》)止:通“只”。

6、日之其所亡。

(《乐羊子妻》)亡:通“无”。

河曲智叟亡以应。

(《愚公移山》)亡:通“无”。

7、屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。

(《为学》)屏:通“摒”。

8、对镜帖花黄。

……火伴皆惊忙。

(《木兰诗》)帖:通“贴”。

火:通“伙”。

9、无他,但手熟尔。

(《买油翁》)尔:通“耳”,相当于“罢了”。

10、争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

(《如梦令》李清照)争:通“怎”。

11、路转溪头忽见。

(《西江月》辛弃疾)见,通“现”。

才美不外见……(《马说》)见:通“现”。

何时眼前突兀见此屋。

(《茅屋为秋风所破歌》)见:通“现”。

12、满坐寂然,无敢哗者。

(《口技》)坐:通“座”。

13、日扳仲永环谒于邑人。

(《伤仲永》)扳:通“攀”,牵,引。

14、寒暑易节,始一反焉。

(《愚公移山》)反:通“返”。

15、甚矣,汝之不惠。

(《愚公移山》)惠:通“慧”,聪明。

16、一厝逆东,一厝雍南。

(《愚公移山》)厝:通“措”,放置。

17、问渠那得清如许。

(《观书有感》)那:通“哪”,怎么。

18、两岸连山,略无阙处。

(《三峡》)阙:通“缺”。

19、昂首观之,项为之强。

(《闲情记趣》)强:通“僵”,僵硬。

20、傧者更道,从大门入。

(《晏子故事两篇》)道:通“导”,引导。

21、缚者曷为者也?(《晏子故事两篇》)曷:通“何”。

22、圣人非所与熙也。

(《晏子故事两篇》)熙:通“嬉”,开玩笑。

23、饰以玫瑰,辑以翡翠。

(《买椟还珠》)辑:通“缉”,连缀。

24、此何遽不为福乎?(《塞翁失马》)遽:通“讵”,岂。

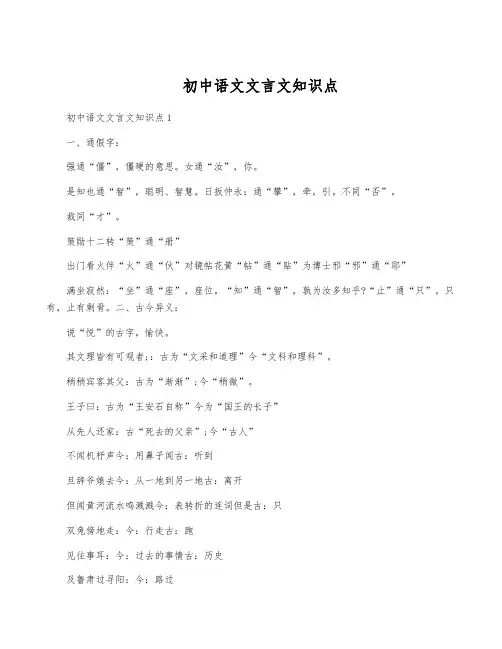

初中语文文言文知识点初中语文文言文知识点1一、通假字:强通“僵”,僵硬的意思。

女通“汝”,你。

是知也通“智”,聪明、智慧。

日扳仲永:通“攀”,牵,引。

不同“否”。

裁同“才”。

策勋十二转“策”通“册”出门看火伴“火”通“伙”对镜帖花黄“帖”通“贴”为博士邪“邪”通“耶”满坐寂然:“坐”通“座”,座位。

“知”通“智”,孰为汝多知乎?“止”通“只”,只有,止有剩骨。

二、古今异义:说“悦”的古字,愉快。

其文理皆有可观者;:古为“文采和道理”今“文科和理科”。

稍稍宾客其父:古为“渐渐”;今“稍微”。

王子曰:古为“王安石自称”今为“国王的长子”从先人还家:古“死去的父亲”;今“古人”不闻机杼声今:用鼻子闻古:听到旦辞爷娘去今:从一地到另一地古:离开但闻黄河流水鸣溅溅今:表转折的连词但是古:只双兔傍地走:今:行走古:跑见往事耳:今:过去的事情古:历史及鲁肃过寻阳:今:路过古:到孤岂欲卿治经为博士邪:今:现在是一种学位古:当时专掌经学传授的学官微闻有鼠作作索索:古为听今用鼻子嗅。

两股战战,几欲先走:古为跑;今步行。

虽人有百手:古为即使,表假设连词。

今虽然,标转折连词。

日中如探汤:古热水,孰为汝多知乎:古为代词“你”,?今为姓氏。

我以日始出时去人近:古为离,今为从所在地到别的地方。

三、词类活用:父异焉:对……感到诧异,形容词的意动用法邑人奇之:对……(感到)奇怪,形容词的意动用法宾客其父:以宾客之礼相待,名词的意动用法父利其然:认为……有利可图,形容词的意动用法愿为市鞍马:买,名词作动词用其一犬坐于前(犬,名词作状语,像狗一样);一屠晚归(屠,动词作名词,指屠户,一个屠户傍晚回家。

)一狼洞其中(洞,名词作动词,“打洞”的意思。

另一只狼正在那里打洞。

)恐前后受其敌(敌,名词做动词,攻击,胁迫的意思)意将隧入以攻其后也(隧,名词作动词状语,“钻洞”的意思,企图打穿柴草堆钻过去…)四、一词多义:忽啼求之:代词,指书具并自为其名:代词,自己的并自为其名:题上借旁近与之:代词,指仲永其诗以养父母收族为意:代词,仲永的卒之为众人:成为邑人奇之:代词,指这件事其文理皆有可观者:代词,代诗的或以钱币乞之:代词,指仲永的诗其受之天也:代词,代他的贤于材人远矣:比则其受于人者不至也:被大兄何见事之晚乎:认清:见往事耳:了解自以为大有所益:认为蒙辞以军中多务:用五、重要词句[童稚]幼小。

初中语文全册文言文核心知识归纳(超详细)古今异义归纳文言文虚词然而不胜者(这样)//然臣子之弟子禽滑厘等三百人(然而)//吴广以为然(正确)//然足下卜之鬼乎(但是)词类活用吾日三省吾身日:名词用作状语,每天。

(七上)《〈论语〉十则》智子疑邻智:形容词意动用法,认为……聪明。

(七上)《智子疑邻》天雨墙坏雨:名词用作动词,下雨。

(七上)《智子疑邻》日扳仲永环谒于邑人日:名词用作状语,每天。

(七下)《伤仲永》于是与亮情好日密日:名词用作状语,一天天。

(九上)《隆中对》父异焉,借旁近与之异:形容词意动用法,感到……惊异(七下)《伤仲永》渔人甚异之。

异:形容词意动用法,认为……诧异。

(八上)《桃花源记》邑人奇之,稍稍宾客其父奇:形容词意动用法,觉得奇怪。

(七下)《伤仲永》宾客:名词意动用法,以宾客之理相待。

贤于材人远矣贤:形容词用作动词,胜过,超过。

(七下)《伤仲永》妇抚儿乳乳:名词用作动词,喂奶。

(七下)《口技》不能名其一处也名:名词用作动词,说出。

(七下)《口技》山不在高,有仙则名名:名词用作动词,出名,闻名。

(八上)《陋室铭》名之者谁,太守自谓也名:名词用作动词,命名,给……取名。

(八下)《醉翁亭记》狼不敢前前:名词用作动词,向前(七下)《狼》听妇前致词前:名词用作动词,向前。

(七下)《石壕吏》其一犬坐于前犬:名词用作状语,像狗一样。

(七下)《狼》一狼洞其中洞:名词用作动词,打洞。

(七下)《狼》意将隧入以攻其后也隧:名词用作东词,(从柴草中)打洞。

(七下)《狼》水不在深,有龙则灵。

灵:形容词用作动词,显灵。

(八上)《陋室铭》故人不独亲其亲亲:形容词意动用法,把……当作亲人。

(八上)《大道之行也》不独子其子子:形容词意动用法,把……当作孩子。

(八上)《大道之行也》虽乘奔御风奔:动词用作名词,奔驰的马。

(八上)《三峡》急湍甚箭,猛浪若奔奔:动词用作名词,飞奔的马。

(八下)《与朱元思书》每至晴初霜旦霜:名词用作动词,下霜。

初中语文文言文知识点归纳想要了解初中语文文言文知识点的小伙伴,赶紧来瞧瞧吧!下面由出国留学网小编为你精心准备了“初中语文文言文知识点归纳”,本文仅供参考,持续关注本站将可以持续获取更多的资讯!初中语文文言文知识点归纳(一)通假字1.员径八尺(员,通“圆”,圆周)。

2.形似酒尊(尊,通“樽”,酒器)。

3.一时收禽(禽,通“擒”,捉拿,擒拿)。

(二)古今异义1.常从容淡静(古义:言语举止适度得体。

今义:不慌不忙,沉着镇定。

)。

2.举孝廉不行(古义:不去(应荐)。

今义:不可以。

)。

3.公车特征拜郎中(古义:特地征召。

今义:事物的特点、征象、标志等。

)(古义:指官职名称;今义:中医医生)。

4.饰以篆文山龟鸟兽之形(古义:篆,篆文。

文,通“纹”,花纹。

今义:汉字的一种书体,如大篆、小篆等。

)。

5.覆盖周密无际(古义:四周严密。

今义:周到细致。

)。

6.振声激扬(古义:激越、传扬。

此指清脆响亮。

今义:激动昂扬或激励使振作起来。

)。

7.寻其方面(古义:方向。

今义:事情或事物的一面。

)。

8.衡下车,治威严(古义:官吏初到任。

今义:从车上下来。

)。

9.上下肃然(古义:整肃,老实收敛的样子。

今义:十分恭敬的样子,如:肃然起敬。

)。

10.中有都柱(古义:大,音dū。

又如:*惊而坏都舍。

今义:都市;或用作表范围的副词(音dōu)。

)。

11.不好交接俗人(古义:结交;今义:移交和接替)。

(三)词类活用1.时天下承平日久(名词作状语,当时。

)。

2.衡少善属文(形容词作动词,擅长,善于。

)。

3.安帝雅闻衡善术学(形容词作动词,擅长,善于。

)。

4.妙尽璇机之正(形容词活用作动词,研究透了;形容词作名词,正确的道理。

)。

5.大将军邓骘奇其才(形容词意动用法,以……为奇。

)。

(四)一词多义1、公连辟公府不就(名词,指三公。

公府,三公的官署。

)。

十年春,齐师伐我,公将战(名词,古代五等爵位(公侯伯子男)之一。

此指鲁庄公。

)。

盖当蓼州周公之被逮(名词,对尊长或平辈人的尊称。

文言文初中必背知识点总结一、文字和语言知识(一) 文字的产生和演变1. 书写工具的演变2. 中国古代文字的产生和发展(二) 《说文解字》1. 《说文解字》的编纂和作用2. 常用字的解释和示例(三) 语言的分类和特点1. 语言的分类及其特点2. 文言与白话的区别和联系二、古代诗词鉴赏(一) 古诗的体裁和特点1. 诗的体裁2. 古诗的形式特点(二) 古诗的鉴赏1. 古诗的表达手法2. 古诗的意境和思想三、古代散文鉴赏(一) 散文的体裁和特点1. 散文的体裁2. 散文的写作技巧(二) 散文的鉴赏1. 散文的文学价值2. 散文的表现手法四、古代戏剧及戏曲(一) 戏剧的体裁和特点1. 戏剧的分类2. 戏剧的表现方式(二) 戏曲的体裁和特点1. 戏曲的类型2. 戏曲的表演形式五、古代文学名著(一) 《三字经》1. 《三字经》的作者和作用2. 《三字经》的内容和价值(二) 《百家姓》1. 《百家姓》的作者和作用2. 《百家姓》的内容和价值(三) 《弟子规》1. 《弟子规》的作者和作用2. 《弟子规》的内容和价值(四) 《论语》1. 《论语》的作者和作用2. 《论语》的内容和价值(五) 《孟子》1. 《孟子》的作者和作用2. 《孟子》的内容和价值六、古代传统文化(一) 儒家思想1. 儒家思想的主要内容2. 儒家思想的影响(二) 道家思想1. 道家思想的主要内容2. 道家思想的影响(三) 儒家和道家的区别和联系1. 儒家和道家的主要观点2. 儒家和道家的共同点和区别七、中国古代历史(一) 夏、商、周三代1. 夏代的建立2. 商代的兴起3. 周代的鼎盛(二) 秦、汉、魏晋南北朝1. 秦朝的统一2. 汉朝的繁荣3. 魏晋南北朝的兴衰八、中国古代文化名人(一) 孔子1. 孔子的生平和思想2. 孔子的教育理念和影响(二) 孟子1. 孟子的生平和思想2. 孟子的教育思想和影响(三) 范仲淹1. 范仲淹的生平和思想2. 范仲淹的文学成就和影响九、古代文学及文化知识(一) 中国古代文学的特点1. 古代文学的表现形式2. 古代文学的主题和意境(二) 中国古代文化的传承和发展1. 古代文化的传统特色2. 古代文化的现代价值总结:文言文初中必背知识点包括文字和语言知识、古代诗词鉴赏、古代散文鉴赏、古代戏剧及戏曲、古代文学名著、古代传统文化、中国古代历史、中国古代文化名人、古代文学及文化知识等九个方面。

初中文言文基础知识汇总整理一、初中1-6册文言文通假字七年级(上册)1、项为之强《童趣》——强通僵,僵硬。

2、不亦说乎《〈论语〉十则》——说通悦,高兴。

3、诲女知之乎《〈论语〉十则》——女通汝,你。

4、不知为不知,是知也《〈论语〉十则》——知通智,智慧、聪明。

5、路转溪头忽见《西江月》——见通现,出现。

6、一切乌有《山市》——乌通无。

7、裁如星点《山市》——裁通才。

8、尊君在不《陈太丘与友期》——不通否。

七年级(下册)9、日扳仲永环谒于邑人《伤仲永》——扳通攀,牵、引。

10、贤于材人远矣《伤仲永》——材通才,才能。

11、对镜帖花环《木兰诗》——帖通贴,粘贴。

12、孤岂欲卿治经为博士邪《孙权劝学》——邪通耶,语气词。

13、孰为汝多知乎《两小儿辩日》——知通智,智慧、聪明。

14、满坐寂然《口技》——坐通座,座位,此处指座上的人。

15、止有剩骨《狼》——止通只。

八年级(上册)16、便要还家《桃花源记》——要通邀,邀请。

17、身首尾长约八分有奇《核舟记》——有通又。

18、诎右臂支船《核舟记》——诎通屈,弯曲。

19、虞山王毅书远甫刻《核舟记》——甫通父。

20、左手倚一衡木《核舟记》——衡通横。

21、盖简桃核修狭者为之《核舟记》——简通拣,挑选。

22、选贤与能《大道之行也》——与通举,举荐。

23、矜、寡、孤、独《大道之行也》——矜通鳏老而无妻之人。

25、略无阙处《三峡》——阙通缺,缺口。

八年级(下册)26、蝉则千转不穷《与朱元思书》——转通啭,鸟叫声。

27、窥谷忘反《与朱元思书》——反通返,返回。

28、食马者不知其能千里而食也《马说》——食通饲,饲养,喂养。

29、才美不外见《马说》——见通现,出现,表现。

30、食之不能尽其材《马说》——材通才,才能。

31、其真无马邪《马说》——邪通耶,语气词。

32、四支僵劲不能动《送东阳马生序》——支通肢,四肢。

33、同舍生皆被绮绣《送东阳马生序》——被通披,此处是穿的意思。

初中1-6册文言文知识点归纳初中文言文通假字1、学而时习之,不亦说乎?(《论语十则》)说(yuè):通“悦”,愉快。

2、诲女知之乎?……是知也。

(《论语十则》)女:通“汝”,你。

知:通“智”,聪明。

3、扁鹊望桓侯而还走。

(扁鹊见蔡桓公))还:通“旋”,回转,掉转。

4、在肠胃,火齐之所及也。

(《扁鹊见蔡桓公》)齐:通“剂”。

5、担中肉尽,止有剩骨。

(《狼》)止:通“只”。

6、日之其所亡。

(《乐羊子妻》)亡:通“无”。

河曲智叟亡以应。

(《愚公移山》)亡:通“无”。

7、屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。

(《为学》)屏:通“摒”。

8、对镜帖花黄。

……火伴皆惊忙。

(《木兰诗》)帖:通“贴”。

火:通“伙”。

9、无他,但手熟尔。

(《买油翁》)尔:通“耳”,相当于“罢了”。

10、争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

(《如梦令》李清照)争:通“怎”。

11、路转溪头忽见。

(《西江月》辛弃疾)见,通“现”。

才美不外见……(《马说》)见:通“现”。

何时眼前突兀见此屋。

(《茅屋为秋风所破歌》)见:通“现”。

12、满坐寂然,无敢哗者。

(《口技》)坐:通“座”。

13、日扳仲永环谒于邑人。

(《伤仲永》)扳:通“攀”,牵,引。

14、寒暑易节,始一反焉。

(《愚公移山》)反:通“返”。

15、甚矣,汝之不惠。

(《愚公移山》)惠:通“慧”,聪明。

16、一厝逆东,一厝雍南。

(《愚公移山》)厝:通“措”,放置。

17、问渠那得清如许。

(《观书有感》)那:通“哪”,怎么。

18、两岸连山,略无阙处。

(《三峡》)阙:通“缺”。

19、昂首观之,项为之强。

(《闲情记趣》)强:通“僵”,僵硬。

20、傧者更道,从大门入。

(《晏子故事两篇》)道:通“导”,引导。

21、缚者曷为者也?(《晏子故事两篇》)曷:通“何”。

22、圣人非所与熙也。

(《晏子故事两篇》)熙:通“嬉”,开玩笑。

23、饰以玫瑰,辑以翡翠。

(《买椟还珠》)辑:通“缉”,连缀。

24、此何遽不为福乎?(《塞翁失马》)遽:通“讵”,岂。

初中语文文言文文学常识梳理一、诸子百家纵观中国历史,先秦时期是中国古典思想的黄金时代。

诸子百家是对春秋战国时期各种学术派别的总称,诸子百家之流传中最为广泛的是儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、杂家、农家、小说家、纵横家。

1、《论语》是一部记录的一部书,共篇,是家经典著作之一。

孔子,名,字,时期人。

我国古代伟大的家家。

2、《扁鹊见蔡桓公》《智子疑邻》选自,作者,战国末期著名思想家,先秦学说的集大成者。

3、《得到多助,失道寡助》选自《》,《生于忧患,死于安乐》选自《》。

《鱼我所欲也》选自,作者,名,字,邹人,思想家、教育家。

《孟子》是所作,家经典之一。

4、列子,又名战国前期思想家,是老子和庄子之外的又一位家思想代表人物。

《列子》保存了许多先秦时代优秀的寓言故事、民间故事和神话传说。

如“愚公移山”、“歧路亡羊”、“杞人忧天”等。

我们学过5、《淮南子》又名《》、《刘安子》,是西汉宗室淮南王召集其门客集体编著的。

该书以道家思想为主,糅合了儒法阴阳等家,一般列《淮南子》为杂家。

《淮南子》在阐明哲理时,旁涉奇物异类、鬼神灵怪,保存了一部分神话材料,像“女娲补天”、“后羿射日”、“共工怒触不周山”、“精卫填海”、“嫦娥奔月”、“大禹治水”等古代神话,主要靠本书得以流传。

6、《墨子》是言行的辑录。

墨子,名,相传为宋国人,后长期住在鲁国。

春秋战国之际家学派的创始人。

二、唐宋八大家1(768-824),字,世称韩昌黎,河南人,代杰出的文学家、思想家,古文运动的领袖,”唐宋八大家”之首,在中国散文发展史上地位崇高,苏东坡称赞他为”文起八代之衰”。

我们学过他的2(773-819 ),字,河东解(今山西运城县)人,代文学家。

著有《柳河东集》。

他是中国第一个把寓言正式写成独立的文学作品的作家,开拓了我国古代寓言文学发展的新阶段。

我们学过他的3(1007 -1072),字,自号””晚年又号”六一居士”,杰出博学的散文家,宋代散文革新运动的卓越领导。

初中语文文言文知识点一、抒情类1.海内存知己,天涯若比邻。

一反离别诗哀伤缠绵的格调,表现出一种积极向上的乐观情绪。

2.无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

以对偶句的形式,抒发了作者想要留住时光、留住美好事物,却又无可奈何的惜春伤时的情感。

3.会当凌绝顶,一览众山小。

表现了诗人积极向上的人生态度和俯视一切的心胸气魄。

4.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

运用生动形象的比喻,表现了诗人对爱情的忠贞不渝,也常用来形容人生命不息、奋斗不止的奉献精神。

5.人不寐,将军白发征夫泪。

雄浑沉郁、苍凉悲壮,抒发了守边将士们壮志难酬的感慨和忧国思乡的情怀。

6.但愿人长久,千里共婵娟。

表现了作者豁达的胸襟和对人们的美好祝愿。

7.抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

运用生动形象的比喻,表现了诗人想摆脱愁思而又无法摆脱的苦闷心情。

8.海日生残夜,江村入旧年。

通过描述自然的时序交替,蕴含着新事物必将代替旧事物的道理,也表现了诗人对故乡的思念之情。

9.仍怜故乡水,万里送行舟。

运用拟人的手法,表达了诗人对故乡山水的无限眷恋之情。

10.剪不断,理还乱,是离愁。

别是一番滋味在心头。

用暗喻的手法形象的表现了愁丝之纷繁难解,突出了那种只有内心知道却难以向外人言说的苦恼。

11.东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

借用典故,抒发自己怀才不遇的感慨,体现了作者抑郁不平的心情。

12.山回路转不见君,雪上空留马行处。

借具体景象,将诗人因朋友离别而产生的无限怅惘之情表现的淋漓尽致。

13.劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

以伤感的态度,表达出诗人对朋友强烈深挚的惜别之情。

14.君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

借用比喻,巧妙的抒发了自己欲归不能的愁闷心情。

二、言志类1.人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

表现了诗人为国家、民族的利益甘愿牺牲自己的生命的高尚情操。

2.乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

表现了诗人对理想的执着追求,对未来充满了希望,给人以鼓舞。

3.沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

初中语文文言文知识点1、学而时习之,不亦说乎?(《论语十则》)说(yuè):通“悦”,愉快。

2、诲女知之乎?……是知也。

(《论语十则》) 女:通“汝”,你。

知:通“智”,聪明。

3、扁鹊望桓侯而还走。

(扁鹊见蔡桓公))还:通“旋”,回转,掉转。

4、在肠胃,火齐之所及也。

(《扁鹊见蔡桓公》)齐:通“剂”。

5、担中肉尽,止有剩骨。

(《狼》)止:通“只”。

6、日之其所亡。

(《乐羊子妻》)亡:通“无”。

河曲智叟亡以应。

(《愚公移山》)亡:通“无”。

7、屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。

(《为学》)屏:通“摒”。

8、对镜帖花黄。

……火伴皆惊忙。

(《木兰诗》)帖:通“贴”。

火:通“伙”。

9、无他,但手熟尔。

(《买油翁》)尔:通“耳”,相当于“罢了”。

10、争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

(《如梦令》李清照)争:通“怎”。

11、路转溪头忽见。

(《西江月》辛弃疾)见,通“现”。

才美不外见……(《马说》)见:通“现”。

何时眼前突兀见此屋。

(《茅屋为秋风所破歌》)见:通“现”。

初中文言文知识点归纳215.自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处;重岩叠嶂,隐天蔽曰。

自非亭午夜分不见羲月:三峡七百里中,两岸山连着山,没有一点中断的地方;重重的悬崖,层层的峭壁,足以遮挡天日。

如果不是正午和半夜,就看不到太阳和月亮。

16.虽乘御风不以疾也:即使骑上快马,驾着长风,也没有这样快。

17.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也:庭院的地面上月光满地,像积水那样清澈透明,里面有藻、荇等水草交错,原来那是竹子和柏树的影子。

18.闲静少言,不慕荣利。

好读书,不求甚解:他喜欢安安静静的,很少说话,不羡慕荣华利禄。

喜欢读书,不钻牛角尖。

19.造饮辄尽,期在必醉。

既醉而退,曾不吝惜去留:亲友请客,五柳先生就毫不客气地喝酒,而且喝醉方休,醉后就走,不和别人虚情客套。

20.环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,簟瓢屡空,晏如也:简陋的居室里冷冷清清的,遮不住风和阳光:粗布短衣上打了许多补丁,饭篮子和瓢里经常是空的,可他安然自若!21.不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵:不为贫贱而忧虑悲伤,不为富贵而匆忙追求。

初中语文文言文考点知识点(一)《曹刿论战》1、《曹刿论战》中曹刿请见鲁庄公的根本原因是:肉食者鄙,未能远谋。

2、《曹刿论战》中表现曹刿“取信于民”的战略思想的句子:小大之狱,虽不能察,必以情。

3、《曹刿论战》中能体现曹刿军事思想的句子是:夫战,勇气也。

4、《曹刿论战》中表明鲁庄公把取胜的希望寄托在人民的拥护上的句子是:小大之狱,虽不能察,必以情。

5、《曹刿论战》中曹刿断定敌方确系溃败的依据是:吾视其辙乱,望其旗靡。

6、曹刿认为"可以一战"的条件是:小大之狱,虽不能察,必以情。

7、能体现曹刿军事思想的句子是:彼竭我盈,故克之;辙乱旗靡,故逐之。

《鱼我所欲也》1. 《鱼我所欲也》文中与“嗟来之食”的意思相一致的句子是:呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

2、《鱼我所欲也》文中全篇的中心论点的句子是:舍生而取义者也。

3、《鱼我所欲也》文中表明“我”不会做“苟且偷生之事”的句子是:所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

4、《鱼我所欲也》文中作者说人人都有向善之心而贤者能做到坚持不懈的句子是:非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

《生于忧患,死于安乐》1、《生于忧患,死于安乐》中指出了艰苦磨炼益处的句子是:所以动心忍性,曾益其所不能。

2、《生于忧患,死于安乐》中从内外两个方面说明了导致亡国的原因的句子是:入则无法家拂士,出则无敌国外患者。

3、《生于忧患,死于安乐》中总结全文,归纳中心论点的句子是:然后知生于忧患,而死于安乐也。

4、说明人才必须经过艰苦磨炼的作用的句子是:故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

初中语文文言文考点知识点(二)《邹忌讽齐王纳谏》1、《邹忌讽齐王纳谏》中描写邹忌外貌的句子:邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。

2、《邹忌讽齐王纳谏》中写邹忌经过思索,找出妻、妾、客认为自己比徐公美的原因的句子是:吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。

初中1-6册文言文知识点归纳初中文言文通假字1、学而时习之,不亦说乎?(《论语十则》)说(yuè):通“悦”,愉快。

2、诲女知之乎?……是知也。

(《论语十则》)女:通“汝”,你。

知:通“智”,聪明。

3、扁鹊望桓侯而还走。

(扁鹊见蔡桓公))还:通“旋”,回转,掉转。

4、在肠胃,火齐之所及也。

(《扁鹊见蔡桓公》)齐:通“剂”。

5、担中肉尽,止有剩骨。

(《狼》)止:通“只”。

6、日之其所亡。

(《乐羊子妻》)亡:通“无”。

河曲智叟亡以应。

(《愚公移山》)亡:通“无”。

7、屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。

(《为学》)屏:通“摒”。

8、对镜帖花黄。

……火伴皆惊忙。

(《木兰诗》)帖:通“贴”。

火:通“伙”。

9、无他,但手熟尔。

(《买油翁》)尔:通“耳”,相当于“罢了”。

10、争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

(《如梦令》李清照)争:通“怎”。

11、路转溪头忽见。

(《西江月》辛弃疾)见,通“现”。

才美不外见……(《马说》)见:通“现”。

何时眼前突兀见此屋。

(《茅屋为秋风所破歌》)见:通“现”。

12、满坐寂然,无敢哗者。

(《口技》)坐:通“座”。

13、日扳仲永环谒于邑人。

(《伤仲永》)扳:通“攀”,牵,引。

14、寒暑易节,始一反焉。

(《愚公移山》)反:通“返”。

15、甚矣,汝之不惠。

(《愚公移山》)惠:通“慧”,聪明。

16、一厝逆东,一厝雍南。

(《愚公移山》)厝:通“措”,放置。

17、问渠那得清如许。

(《观书有感》)那:通“哪”,怎么。

18、两岸连山,略无阙处。

(《三峡》)阙:通“缺”。

19、昂首观之,项为之强。

(《闲情记趣》)强:通“僵”,僵硬。

20、傧者更道,从大门入。

(《晏子故事两篇》)道:通“导”,引导。

21、缚者曷为者也?(《晏子故事两篇》)曷:通“何”。

22、圣人非所与熙也。

(《晏子故事两篇》)熙:通“嬉”,开玩笑。

23、饰以玫瑰,辑以翡翠。

(《买椟还珠》)辑:通“缉”,连缀。

24、此何遽不为福乎?(《塞翁失马》)遽:通“讵”,岂。

25、……子黑子九距之。

(《公输》)距:通“拒”,挡。

26、公输盘诎,而曰……(《公输》)诎:通“屈”,折服。

27、舟首尾长约八分有奇。

(《核舟记》)有:通“又”。

28、左手倚一衡木。

(《核舟记》)衡:通“横”。

困于心,衡于虑。

(《生于忧患,死于安乐》)衡:通“横”,梗塞,这里指不顺。

29、虞山王毅叔远甫刻。

(《核舟记》)甫:通“父”。

30、盖简桃核修狭者为之。

(《核舟记》)简:通“拣”,挑选。

31、以君为长者,故不错意也。

(《唐雎不辱使命》)错:通“措”。

32、要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。

(《唐雎不辱使命》)仓:通“苍”。

33、数至八层,裁如星点。

(《山市》)裁:通“才”,仅仅。

34、发闾左適戍渔阳九百人。

(《陈涉世家》)適:通“谪”。

35、为天下唱,宜多应者。

(《陈涉世家》)唱:通“倡”,倡导。

36、得鱼腹中书,固以怪之矣。

(《陈涉世家》)以:通“已”。

37、将军身被坚执锐。

(《陈涉世家》)被:通“披”。

同舍生皆被绮绣。

(《送东阳马生序》)被:通“披”。

38、食马者不知其能千里而食也。

(《马说》)食:通“饲”,喂。

39、食之不能尽其材。

(《马说》)材:通“才”。

40、其真无马邪?(《马说》)邪:通“耶”,表示疑问,相当于“吗”。

41、自余为僇人,……(《始得西山宴游记》)僇:通“戮”,遭到贬谪。

42、而游者皆暴日中。

(《峡江寺飞泉亭记》)暴:通“曝”。

43、寡助之至,亲戚畔之。

(《得道多助,失道寡助》)畔:通“叛”。

44、曾益其所不能。

(《生于忧患,死于安乐》)曾:通“增”。

45、入则无法家拂士。

(《生于忧患,死于安乐》)拂:通“弼”,辅佐。

46、政通人和,百废具兴。

(《岳阳楼记》)具:通“俱”,全,皆。

47、属予作文以记之。

(《岳阳楼记》)属:通“嘱”。

48、馔酒食,持其赀去。

(《越巫》)赀:通“资”,资财,钱财。

49、客问元方:“尊君在不?”(《陈太丘与友期》)不:通“否”。

50、玉盘珍馐直万钱。

(《行路难》其一)直:通“值”。

51、故患有所不辟也。

(《鱼我所欲也》)辟:通“避”,躲避。

52、万钟则不辩礼义而受之。

(《鱼我所欲也》)辩:通“辨”,辨别。

53、所识穷乏者得我与?(《鱼我所欲也》)得:通“德”,恩惠,这里是感激。

与:通“欤”,语气词。

54、乡为身死而不受。

(《鱼我所欲也》)乡:通“向”,从前。

55、欲信大义于天下。

(《隆中对》)信:通“伸”。

56、自董卓已来……(《隆中对》)已:通“以”。

57、小惠未徧,民弗从也。

(《曹刿论战》)徧:通“遍”,遍及,普及。

58、四支僵硬不能动。

(《送东阳马生序》)支:通“肢”。

59、鸡栖于桀(《君子于役》):通“橛”,指为栖鸡做的木架。

初中文言实词一词多义汇释把①手把文书口称敕,回车叱牛牵向北②把酒临风(a动词:端,持b动词:端起、端着)白①乃斫大树白而书之曰②永州之野产异蛇,黑质而白章③往来无白丁(a动词:使露出白色 b形容词:白色 c白丁:指没有学问的人)悲①人有悲欢离合,月有阴晴圆缺②余悲之(a动词:悲伤 b动词:同情)备①众妙毕备②前人之述备矣③以备一板内有重复者(a动词:具备 b形容词:详尽、完备、周全 c动词:准备 d防备)比①其两膝相比者②比肩继踵而在③今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣,又安敢毒耶?(a动词:靠,挨着 b动词:比较,比起 c动词:等到)鄙①人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?②肉食者鄙③先帝不以臣卑鄙(a名词:边远地区 b形容词:鄙陋、庸俗、浅陋 c形容词:粗俗、知识浅陋)毕①此印者才毕②众妙毕备③吾与汝毕力平险(a动词:完成、完 b副词:全部、都)兵①昨夜见军帖,可汗大点兵②轻兵锐卒③兵刃既接,弃甲曳兵而走④王于兴师,修我甲兵⑤田忌欲引兵之赵⑥世传其兵法(a名词:士兵 b名词:兵器 c名词:军队 d名词:军事)策①策之不以其道②执策而临之(a动词:驱使,鞭打 b名词:马鞭)病①病入膏肓②寡人反取病焉③未果,寻病终④向吾不为斯役,则久已病矣(a名词:疾病 b名词:耻辱、忧虑 c动词:生病 d形容词:困苦不堪)薄①薄如钱唇②薄暮冥冥(a形容词:与“厚”相对 b动词:迫近、快到)称①先帝称之曰能②不以千里称也(a动词:称赞 b动词:著称)重①乃重修岳阳楼,增其旧制②君第重射,臣能令君胜(a.音chóng,副词:重新、再次 b音zhòng,形容词:大的、多的。

严格地说不是一词多义。

第:但、只管,虚词,假借用法。

射:赌注。

重射:大赌注)辞①旦辞爷娘去,暮宿黄河边②齐之习辞者也(a动词:告别、离开 b言辞、交际场合应酬的言语。

习:善于,精通)赐①楚王赐晏子酒②策勋十二转,赏赐百千强(a动词:赏赐 b动词:给予,上给下谓赐)从①田忌从之,魏果去邯郸②小惠未遍,民弗从也③可以一战,战者请从。

(a动词:听从 b动词:跟随、跟从)当①当世无双②当春乃发生③唧唧复唧唧,木兰当户织④孙子度其行,暮当至马陵⑤今臣使楚,不当此门入⑥募有能捕之者,当其租入(a定语、状语:现在、现今 b正是、刚好c介词:对着,面对d副词:一定,必定e动词:应当。

f音dàng,动词:两者相抵,对、当)道①是非君子之道②傧者更道从大门入(a名词:作为、行为 b通“导”,引导)得①卖炭得钱何所营?②卒得五千金:(卒:最后) ③以俟夫观人风者得焉(俟:等待,这里有希望的意思。

人风:即民风。

唐代为了避李世民的讳,用“人”字代“民”字。

以期待那些朝廷派出的考察民情的人得到它。

)④然得而腊之以为饵⑤山水之乐,得之心而寓之酒也⑥庞涓既事魏,得为惠王将军(a.动词:得到。

b.动词:适合,中意。

c.动词:能够)点①昨夜见军帖,可汗大点兵②沙场秋点兵(a.动词:征。

b.检阅。

)毒①若毒之乎(你怨恨这件(捕蛇)事吗?) ②呼嘘毒疠③孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎(a动词:怨恨 b名词:毒物,有毒的 c名词:危害、毒害)度①春风不度玉门关②万里赴戎机,关山度若飞③孙子度其行(a动词:度过、越过 b音duó,动词:估计。

)法①世传其兵法②则以法刑断其两足(a名词:谋略、策略 b名词:法律、制度、法令、刑法)方①方七百里,高万仞②今方来,吾欲辱之(a名词:方圆 b副词:正(好)、正要)复①复前行,欲穷其林②余人各复延至其家③复行数十步,豁然开朗④更若役,复若赋(a副词:再、又 b恢复)赋①为陈同甫赋壮词以寄②岁赋其二③更若役,复若赋④孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎(a动词:作诗 b动词:征收、交税 c名词:赋税。

)负①至于负者歌于途②负其异与众也(a动词:背、以背载物 b动词:依仗)更①三更半夜②子能更鸣③傧者更道从大门入④更若役,复若赋⑤芳草无情,更在斜阳外(a名词:夜里计时单位 b动词:改变,更换 c副词:因gèng,更加)顾①顾谓良曰:“孺子!下取履!”②三顾臣于草庐之中③顾不如蜀鄙之僧哉?(a动词:回头看 b动词:拜访,探望 c副词:难道,反而)故①鸠曰:“何故?”②故国不堪回首月明中③故直使楚矣④公问其故⑤故自号曰醉翁⑥故为之说⑦彼竭我盈,故克之⑧西出阳关无故人⑨故临崩寄臣以大事也(a名词:缘故,原因 b形容词:老、旧 c连词:所以,因此)观①此则岳阳楼之大观也②予观夫巴陵胜状③东临碣石,以观沧海。

④启窗而观,雕栏相望焉。

⑤今以蒋氏观之,犹信。

⑥以俟夫观人风者得焉(a动词:看b名词:景观,景色c动词:考察)归①归亦捧心而颦其里②将军百战死,壮士十年归③日出而林霏开,云归而岩穴暝④微斯人,吾谁与归?(没有这种人,我同谁在一道呢?)(a动词:回,返回 b归依,归到一类,归到一道)规①圆规②南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往(a名词:原形 b动词:计划)国①小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中②寡人之于国也,尽心焉耳矣③登斯楼也,则有去国怀乡……(a名词:都城、京城 b名词:国家、诸侯国)果①魏果去邯郸②未果,寻病终(a副词:果然、果真 b动词:实现、结果 c名词:果实)号①故自号曰醉翁②阴风怒号③齐号为怯(a动词:取别号 b动词:呼啸 c动词:称)和①若到江南赶上春,千万和春住②越明年,政通人和③若春和景明④其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之(a动词:伴着 b形容词:安乐、和睦c形容词:和暖 d动词,音huò:拌和,混合)会①会宾客大宴②迁客骚人多会于此(a动词:适逢,正赶上 b动词:会合、聚会)火①持就火炀(yáng )之②火烧令坚③再火令药熔(a名词:火 b用作状语:译为“用火” c用作动词时,译为“用火烤”)及①及郡下,诣太守,说如此②鞭长莫及③而自以为能不及孙膑(a动词:到、至 b动词:接触到 c动词:比得上 d连词:和)疾①庞涓恐其贤于己,疾之②君不若引兵疾走大梁③讳疾忌医④风疾知劲草(a名词:病 b动词:通“嫉”,妒忌 c形容词:快速)骑①不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾②翩翩两骑来是谁(a名词:骑兵 b名词:骑着马的人 d动词:跨)间①山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者②中间力拉崩倒之声③肉食者谋之,又何间焉?(当权的人来策划这件事,你又何必参与呢?)(a名词:两个事物的当中 b动词:音jiàn,夹杂 c动词:参与)见①归来见天子,天子坐明堂②见楚王,王曰:“……”③孙膑以刑徒阴见,说齐使(孙膑以囚犯的身份偷偷会见(齐国的使者),说服他(救自己,把自己带到齐国去)④曹刿请见⑤风吹草低见牛羊⑥孙子见其马足不甚相远(a动词:拜见、谒见、会见 b动词:被接见c动词:通“现”,显露 d动词:看见)将①子将安之②晏子将使楚③公将鼓之⑤十年春,齐师伐我,公将战⑥君将哀而生之乎(你打算哀怜我,使我活下去吗?)④爷娘闻女来,出郭相扶将⑦威王欲将孙膑⑧齐使田忌将而往⑨于是乃以田忌为将(a副词:将要、快要、打算b动词:持、扶c动词:使……做将领d动词:率领e 名词:将领、将军)进①于是忌进孙子于齐王②是进亦忧,退亦忧(a动词:推荐 b动词:到朝廷做官)景①至若春和景明②朝而往,暮而归,四时之景不同(a名词:日光 b名词:景物、景致)就①瞬息可就②持就火炀之(a动词:完成 b动词:靠近)居①居庙堂之高,则忧其民②面山而居③居辎车中,坐为计谋(a动词:处,在某一地位或地方 b动词:居住)具①政通人和,百废具兴②具答之③此印者才毕,则第二板已具(a副词:通“俱”,全、都 b动词:齐备、准备好)妙①众妙毕绝②以为妙绝(a名词:妙处 b形容词:奇妙)绝①以为妙绝②群响毕绝③往来而不绝者,滁人游也(a形容词:独特、独一无二 b动词:断绝完全没有c形容词:陡峭的、无路走的)空①长烟一空,皓月千里②莫等闲,白了少年头(a动词:消失,消散,没有了 b副词:白白地)乐①此乐何极②山水之乐,得之心而寓之酒也③而不知太守之乐其乐也(a形容词:快乐 b作动词用c使用用法,“感到……快乐”、“以……为快乐”)疠①呼嘘毒疠②可以已大风、挛踠、瘘、疠(a名词:瘟疫、疫气 b名词:恶疮)临①峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也②渐近临之③把酒临风(a动词:面对、面临 b介词:靠近、从高处往下看)虏①壮志饥餐胡虏肉②虏太子申以归(a名词:俘虏 b动词:俘获)旅商旅不行,樯倾楫摧(a动词:外出(的)、在外作客(的) b作名词用:指外出旅行的人)履①直堕其履圯下②父曰:“履我!”③因长跪履之(a名词:鞋子 b动词:替……穿鞋)名①不能名其一处也②了却君王天下事,赢得生前身后名③名之者谁?太守自谓也④此“双龙”之名所由起(a动词:说出 b名词:名声 c动词:命名 d名词:名字、名称)命①其命使各有所主②太医以王命聚之(a名词:命令、指示 b名词:命运c动词:派遣)能①肉食者鄙,未能远谋②先帝称之曰能(a动词:能够 b形容词:能干,有才能)年①年且九十②吾数年来欲买舟而下,犹未能也(a名词:年纪、岁数 b名词:十二个月为一年)平①土地平旷,屋舍俨然②吾与汝毕力平险(a形容词:平坦 b 动词:铲平、削平)行①必能使行阵和睦②行者休于树③性行淑均(a名词:行列 b动词:行走 c名词:品德)期①盈缩之期,不但在天②与老人期,后,何也(a期限 b动词:约会、约定)轻①素悍勇而轻齐②尔安敢轻吾射③轻兵锐卒④与其轻锐倍日并行逐之(a形容词:重量小、轻便 b动词:轻视 c名词:轻装的部队)穷①四时之景不同,而其乐无穷也②复前行,欲穷其林③子子孙孙无穷匮也④为善的受贫穷更命短(a形容词:完、尽、穷尽 b动词:到尽头c形容词:贫困 d形容词:困厄、处境艰难)去①西蜀之去南海,不知几千里也②旦辞黄河去,暮至黑山头③去死肌,益三虫④父以足受,笑而去⑤登斯楼也,则有去国怀乡⑥挈妻子而去之走⑦魏果去邯郸⑧攧不可去(a动词:距,距离 b动词:离开c动词:除掉、去掉 d动词:表示动作趋向)却①了却君王天下事,赢得生前身后名②却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂(a动词:完成 b动词:退,退回)攘①攘除奸凶,兴复汉室②今有人日攘其邻之鸡者(a动词:排斥、排除 b 动词:偷、窃)日①而乡邻之生日蹙②今有人日攘其邻之鸡者(a名词作状语:一天天地 b名词:每天)乳①儿含乳啼②妇抚儿乳( a名词:乳房 b动词:喂奶)辱①则有心旷神怡,宠辱偕忘②今方来,吾欲辱之(a名词:耻辱 b动词:侮辱)色①富者有惭色②满面尘灰烟火色③于是宾客无不变色离席(a名词:脸色 b名词:色彩,色泽)善①为善的受贫穷更短命②若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏③陈康肃公尧咨善射④京中有善口技者⑤田忌善而客待之(a名词:善事、善言 b 动词:善于、擅长 c动词:赏识)身①赢得生前身后名——可怜白发生②身上衣裳口中食(a动词:宛曲地说“死” b名词:自己 c名词:身体)请①曹刿请见②战则请从(a动词:请求 b动词:请让,请允许)甚①孰之赋敛之毒有甚是蛇者乎!②闻崖上有声甚厉③未若复吾赋不幸之甚也④言之,貌若甚戚者(a形容词:厉害 b副词:很、极)胜①高处不胜寒②最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都③予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖(a动词:禁受得住,能承受 b动词:胜过、超过c形容词:优美的 d形容词:胜利)生①君将哀而生之乎?②而乡邻之生日蹙③赢得生前身后名④可怜白发生(a动词:活、活着、生存 b 名词:生活c使动用法:让……活下去、使……活下去d动词:生长)师①十年春,齐师伐我②读此则为君王师矣(a名词:军队 b名词:师傅 c动词:学习、效法)实①名存实亡②其实味不同③此皆良实,志虑忠纯(a名词:果实 b副词:实际 c形容词:作名词:诚实的大臣)时①谨食之,时而献焉②学而时习之③春花秋月何时了(a副词:经常,按一定时间 b副词:按时、到时候 c名词:时间)使①晏子使楚②得无楚之水土使民善盗乎⑥如之何其使斯民饥而死也④使齐军明日为十万灶③齐无人耶?使子为使⑤齐命使各有所主(a动词:出使b动词:让、使(表使令)c动词:派、派遣d 名词:使者e动词:命令)始①始作俑者,其无后乎?②寒暑易节,始一反焉(a副词:最初 b副词:才,刚)市①东市买骏马②愿为市鞍马,从此替爷征③一人去为市(做买卖)④昨日入城市(卖)⑤若(你)所市(卖)于人者(a名词:集市、市场 b动词:买c动词:交易、做买卖 d动词:卖、出售)。