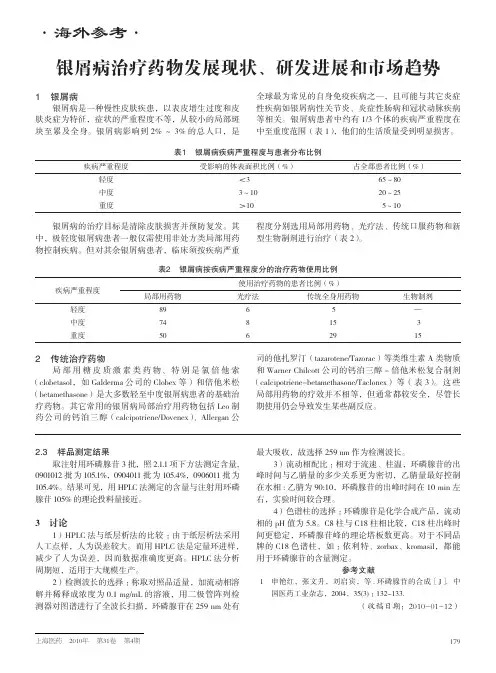

银屑病治疗的研究新进展

- 格式:ppt

- 大小:335.01 KB

- 文档页数:46

银屑病的中医治疗研究进展梁 育,韩文龙,喻文球,王万春(江西中医学院,江西南昌330006)[关键词] 银屑病;中医治疗[中图分类号] R758.63 [文献标识码] A [文章编号] 1008-8849(2010)16-2073-02 银屑病是皮肤科的一种常见的慢性复发性炎症性皮肤病,其典型皮损是在红斑基础上附有银白色鳞屑,搔抓之后有薄膜及露珠样的出血点,祖国医学称之为“白疕”,是因为外感邪气与肌腠相搏而引起的病理变化。

现代医学对其病因病机尚处在不确定阶段,所以治疗上取得的结果差强人意。

而传统的中医运用中医辨证以及其特有的治疗方法,在临床上彰显出了独特的优势。

现将中医药治疗银屑病的有关文献资料综述如下。

1 治疗进展1畅1 内治法1畅1畅1 辨证论治 张志礼将本病分为3型:血热型相当于银屑病的进行期,治疗用白疕一号方加减。

血燥型相当于银屑病的静止期或消退期,治疗以白疕二号方加减。

血瘀型多见于顽固性银屑病,治疗用白疕三号方加减[1]。

朱强伟[2]将本病分为血热型、血瘀型、血燥型、风湿热型(关节型)、热毒型(脓疱型)、血热兼热毒型(红皮病型)。

用基础方“五虎除癣汤”(乌蛇10~15g,白蒺藜10~20g,川连6~10g,白藓皮10~15g,黄柏10~15g,鸡血藤15~30g,连翘15~30g,土茯苓30g)随症化裁。

结果:寻常型132例,总有效率100%。

脓疱型38例,总有效率99.4%。

红皮病型24例,总效率99.8%。

关节型8例,总有效率99.8%。

宋海潭[3]将本病分成3型:血热风燥型药用生地、丹皮、金银花等,血虚风燥型药用当归、玄参、苦参等;血瘀风燥型药用生地、三棱、莪术等。

治疗108例,治愈61例,好转37例,无效10例,总有效率90.7%。

张颖[4]辨证分型治疗银屑病280例,血热风盛型169例,血热风燥型75例,血瘀风燥型36例,总有效率85.71%。

1畅1畅2 中医复方治疗 刘泳涛[5]用消银方治疗银屑病46例,并与对照组40例单纯服迪银片进行比较,3个月为1个疗程,结果治疗组总有效率为91.3%,对照组为75.0%,2组比较有显著性差异。

·综述·银屑病发病机制研究新进展王超颖,张慧敏(指导老师)(上海中医药大学 曙光临床医学院,上海 201203)1 T细胞与银屑病发病的相关性1.1 Thl/Th2细胞。

Thl/Th2细胞在正常机体内是保持平衡状态的,当其平衡状态因某种原因被打破时,就会出现“Thl/Th2漂移现象”,也就是一方细胞群功能被抑制,而另一方功能得到加强[1]。

相关研究表明,在一般的银屑病患者中会伴有Th1分化增强的现象,具有典型性。

将Th1细胞因子推向Th2能够使炎症反应得到很大程度的改善。

1.2 Th17细胞。

Th17细胞(图1)其得名于分泌白细胞介素(IL)-17,是T细胞亚群中被新发现的一种细胞。

起初Ustekinumab(优特克单抗)用于银屑病的治疗取得了十分显著的疗效,后来李玲玲[2]等发现患者病灶部位IL-12和IL-23并非呈现出高表达,因此提出优特克单抗是因其对IL-23的拮抗作用而发挥出的显著疗效。

而与IL-23密切相关的因素是Th17细胞的增殖及分化,周婧[3]等对病灶区域T 细胞的分布进行了重新分析,得出TH17细胞是联合诱导转化生长因子(TGF-β)与IL-6分化而来的结论。

Zhang M[4]等研究指出TGF-β1等细胞外因子与STAT以及RORγt等细胞内信号共同作用,可以对Th17细胞的分化产生诱导作用。

Th17细胞对IL-23R的表达,可快速诱导Th17细胞对DC 细胞等分泌的IL-23的反应,并活化增殖大量的Th17细胞,且通过Th17与IL-23细胞表达的IL-23R相互融合来对Th17细胞的存活加以维持,同时加速促炎性细胞因子的分泌[5]。

在银屑病的炎症反应中,Th17细胞及其分泌的TNF-α、IL-17等其他细胞有着至关重要的对炎症免疫的作用。

Sun L[6]等检测发现相较于正常人外周血中的Th17细胞,银屑病患者的比例会更高,而接受依那西普或者英利昔单抗治疗后血清中IL-17水平以及Th17细胞比例均出现了显著的下降。

银屑病发病机制与治疗研究进展银屑病俗称“牛皮癣”,是一种因皮肤代谢障碍而产生的慢性复发性炎症性皮肤病,好发于四肢伸侧,头皮及背部,以表皮过度增殖、伴角化不全及真皮淋巴细胞浸润为特征,在我国的人群发病率由1984年的0.12‰上升至近年的0.72‰[1],存在男性多于女性、北方多于南方、城市高于农村的特点。

本文对其发病机制和治疗进展作一概述。

1发病机制1.1遗传因素自从Rusell等在1972年首次报道了HLA一B17与银屑病明显相关,随后的数十年里银屑病与不同的HLA抗原之间的关系被频频报道[2],HLA系统中Ⅰ类抗原A1、A13、A28、B13、B17、B37、B57和Cw6以及Ⅱ类抗原DR7等均被证实与银屑病相关,特别是Cw6的相关最明显。

研究显示,HLA-CW*0602等位基因与银屑病相关度很高.其杂合等位基因的相对风险为8.9,而纯合等位基因的相对风险则高达23.1,说明家族遗传在银屑病的发生中起着十分重要的作用。

而在我国,张学军等研究人员曾经对中国汉族人群寻常性银屑病的HLA-I、Ⅱ类基因进行研究,发现HLA-A26、B13、B27、B44、B57、CW*0602DQA1*0104、DQA1*0201、DQB1*0201位点与中国汉族I型银屑病呈明显的正相关,可能是中国汉族人群的银屑病易感基因或者是与易感基因相连锁的基因位点,而HLA-DQAl*0501、A2、A66、CW*0304则被发现与银屑病的发病有明显的负相关,它们可能具有阻止汉族人发生银屑病的作用。

1.2炎症介质1.2.1一氧化氮 (NO)NO作为一种炎症介质和免疫调节分子日益受到关注,它可在皮肤多种细胞中合成,已有多种证据表明,NO能和催化NO产生的一氧化氮合成酶(NOS)在银屑病皮损中有病理性表达,NO可致血管扩张、血管内皮细胞增殖、血管通透性增加及炎症介质渗出,参与银屑病炎症反应的调节,同时能抑制表皮生长因子的活化,促进血管内皮生长、增殖及新血管形成。

皮肤病治疗进展汇报皮肤病作为一类常见的健康问题,一直以来都备受关注。

随着医学技术的不断发展,皮肤病的治疗也取得了显著的进展。

在这篇汇报中,我们将对近年来皮肤病治疗领域的重要突破和新的治疗方法进行详细介绍。

一、药物治疗的新进展在药物治疗方面,新型生物制剂的出现为许多顽固性皮肤病的治疗带来了希望。

以银屑病为例,过去常用的治疗药物包括糖皮质激素、维 A 酸类等,但长期使用可能会带来一些副作用。

如今,针对特定细胞因子的生物制剂,如肿瘤坏死因子α抑制剂、白细胞介素-17 抑制剂等,不仅疗效显著,而且副作用相对较小。

这些生物制剂能够精准地作用于免疫系统中的关键靶点,有效地控制炎症反应,显著改善了患者的皮肤症状和生活质量。

在湿疹的治疗中,新型的小分子药物也崭露头角。

例如,JAK 抑制剂能够通过抑制细胞内的信号通路,减轻炎症和瘙痒症状。

对于特应性皮炎患者,这类药物提供了一种新的治疗选择,尤其是对于那些传统治疗方法效果不佳的患者。

此外,免疫调节剂的应用范围也在不断扩大。

例如,环孢素在治疗重症银屑病、天疱疮等疾病时发挥了重要作用。

它能够调节免疫系统的过度反应,从而缓解病情。

二、光疗技术的改进光疗作为一种非药物治疗手段,在皮肤病治疗中具有重要地位。

传统的窄谱中波紫外线(NBUVB)治疗仍然是银屑病、白癜风等疾病的常用方法之一。

然而,随着技术的进步,308 准分子激光在治疗局限性白癜风方面显示出了更高的精准度和疗效。

它能够更集中地照射皮损部位,减少对周围正常皮肤的损伤。

同时,光动力疗法(PDT)在治疗某些皮肤肿瘤,如基底细胞癌、鳞状细胞癌等方面取得了较好的效果。

通过在皮损部位涂抹光敏剂,然后使用特定波长的光源照射,能够选择性地破坏肿瘤细胞,同时对正常组织的损伤较小。

三、手术治疗的创新对于一些皮肤良性或恶性肿瘤,手术治疗仍然是重要的治疗手段。

近年来,微创手术技术的发展使得手术创伤更小、恢复更快。

例如,Mohs 显微外科手术在治疗皮肤基底细胞癌和鳞状细胞癌时,能够更精确地切除肿瘤组织,同时最大限度地保留正常皮肤,降低了复发率。

银屑病发病机制及治疗研究进展银屑病是一种常见的慢性炎症性自身免疫性皮肤病。

它的发病率相当高,据统计,全球患者人数接近1亿,其中我国患者数超过2000万,成为较为常见的皮肤疾病之一。

银屑病患者的皮肤出现异常细胞生长和细胞周期异常和角质过多的现象,导致皮肤出现斑块,常伴有剧烈的瘙痒,给患者带来很大的痛苦和身体上的负担。

银屑病的病因至今尚未完全明确,但是有研究认为,它是由多因素共同作用的多基因遗传性疾病。

目前已知的风险因素包括遗传、环境和免疫因素等。

遗传基因和家族史是银屑病最为重要的风险因素之一。

环境因素包括感染、药物、毒素、心理因素等,它们都可以影响角质形成和细胞增殖,从而诱发银屑病。

免疫因素直接影响着病变部位以及它们发作和缓解的时间,因此在银屑病的治疗中也尤其重要。

目前,对于银屑病的治疗,主要采用的是外用药物和内服药物两种方式进行治疗。

外用药物主要以角质溶剂、糖皮质激素、维生素D3类似物、钙调蛋白抑制剂等为主。

这些药物都可以有效地缓解银屑病患者面对的瘙痒和病变。

内服药物则以治疗病因和调节免疫系统为主,包括口服甲氨蝶呤、环磷酰胺、甲基泼尼龙、长春新碱、阿伦莫德等。

不过,这些治疗由于存在一定地不良反应和副作用,因此在接受治疗时应仅由专业医师开给患者。

新研究显示,一些治疗银屑病的药物可以产生长期的治疗效果。

例如,和黄芪和葛根精华混合涂剂(BFOA)一种新的中药,被证实为具有得到了很好的控制银屑病的效果。

该药物可通过促进表皮细胞的自我更新和增强其内在防御功能,促进血清中干扰素的降解等机制,从而对银屑病进行治疗。

近年来,一些非药物治疗,如光疗和光动力疗法,生物制剂疗法以及手术切除等,迅速发展,取得了很好的效果。

近年来,科学家们尝试利用基因技术和分子生物学方法来研究银屑病,并逐渐认识到和银屑病相关的基因和信号通路等。

例如,单个核苷酸多态性(SNPs) Rs755793在银屑病多发性致死性关节炎和外周心脏病毒血清型HI缺损病毒和百草枯敏感性中从已知转录的信号 (GWAS) 关联位点上被鉴定为新的可能遗传位点。

银屑病流行病学、发病机制和治疗新进展摘要银屑病是皮肤科常见的一种慢性复发性炎症性皮肤病,主要病理表现为表皮角质化过度及角化不全、棘层细胞肥厚、淋巴细胞浸润及血管扩张等,该疾病的发病机制尚不清楚,但T细胞介导的免疫反应异常在银屑病发病中起重要作用。

银屑病患者病情反复,治疗效果差,严重影响患者生活质量,本文主要综述银屑病流行病学、发病机制和治疗方法新进展,为医务工作者提供更全面的疾病信息和治疗依据。

关键词银屑病;流行病学;发病机理;治疗银屑病是皮肤科常见的一种由多种免疫细胞参与的慢性复发性炎症性皮肤病,全世界患病率为1%~2%,主要病理表现为表皮角质化过度及角化不全、棘层细胞肥厚、淋巴细胞浸润及血管扩张等,该疾病的发病机制并不完全清楚,其与遗传、感染、免疫及精神等相关,但T细胞介导的免疫反应异常在银屑病发病中起重要作用。

银屑病患者不仅有皮肤和关节受损,常伴发糖尿病等代谢综合征、肥胖、心血管疾病等,治疗过程漫长,且效果差,易反复,给患者的精神和身体造成重大压力和痛苦,有可能会导致患者出现抑郁、焦虑、不安等情况,严重影响患者生活水平,因此调查该疾病的流行病学来提高人民群众对该病的认识,同时对该疾病发病机制的研究是皮肤科亟待突破和解决的课题。

通过更加科学合理的采用多种不同治疗方法,达到控制疾病发展、并发症的目的,提高患者生活质量,现就该病流行病学调查、发病机制和治疗方案新进展综述如下。

1 银屑病流行病学调查关于银屑病发病率的研究文献相对较少。

美国一项基于6万人的研究中发现银屑病年发病率为60.4/10万,发病高峰年龄阶段为6~70岁。

1984年我国流行病学调查估计当时发病率为12/10万[1]。

银屑病患病率与人群、地理位置、环境等有关。

欧洲白人患病率为0.5%~2.5%。

1984年调研报告统计显示当时银屑病的总患病率为0.123%,北方患病率高于南方[1];而2010年,丁晓岚等[2]关于我国六省市银屑病流行病学调查发现,银屑病的总患病率升高到0.59%,总标化患病率为0.47%,其中银屑病初发年龄为4~78岁,其中40岁以前发病占67%。

治疗银屑病(⽜⽪癣)的突破性进展——⽣物制剂详解⼈类历史上与银屑病的抗争进⾏了3000年。

在古埃及⼈的纸草⽂书,就可以读到多种⽪肤疾病的描述,还包括⽤⽇光照射治疗疾病的⽅法。

公元前129年—前99年,盖伦⾸次采⽤“psora”⼀词,描述鳞屑增多表⽪脱落伴有瘙痒的银屑病。

3000年过去了,光疗治疗银屑病⼀直延续并发展⾄今。

以经验性发现为基础,其他治疗⽅法陆续被医学发现,其中煤焦油、⽔杨酸等使⽤⾄今,以⾄近年来使⽤的糖⽪质激素、卡泊三醇、阿维A、MTX、环孢霉素等等。

但是现实中,仍有⼤量银屑病和银屑病关节炎患者,达不到满意的疗效,或者因为药物副作⽤⽽限制了康复,银屑病仍是公认的顽疾。

因此,⼈们渴望医学科技进步,找到对于银屑病的突破性治疗⽅法。

直到上世纪末,科学家揭⽰,银屑病⽪肤之下的“元凶”——是淋巴细胞,导致了表⽪细胞的病态增殖。

从⽽解释了很多药物的作⽤机制,并开发出第⼀代抗淋巴细胞的⽣物制剂。

新世纪,银屑病的病因得到进⼀步揭⽰,科学发现了T淋巴细胞活化过程中精确信号通路,继⽽针对TNF-a 、 IL-12、23、17的⽣物制剂通过⽣物⼯程技术合成,精准的靶向治疗在银屑病中得以实现。

⽣物制剂终于成为银屑病治疗最有效的突破性疗法,其对于银屑病⽪损的清除率,和对于银屑病关节病变的改善率,远远超过了传统药物。

显著的⽪疹清除率,极⼤地提⾼了银屑病患者的治疗效果和⽣活质量。

下图为患者单次注射2⽀类克,2周后⽪疹基本消退从治疗的便利性上,⽣物制剂也有很⼤优势,以“类克”(即上图中“英夫利西单抗”)为例,间隔2个⽉打1针,即可具有持续疗效。

以类克为例,下⾯具体介绍⽣物制剂治疗银屑病的具体情况和⽤药流程。

⼀类克针是什么类克,⼜名“英夫利西单抗”,是治疗银屑病的新⼀代⽣物制剂。

由于在银屑病发病过程中,T淋巴细胞活化相关的细胞因⼦“肿瘤坏死因⼦α”起到了主要的推动作⽤,导致⽪肤反复炎症,形成斑块,⼤量脱屑,甚⾄产⽣脓疱和关节病变。

血管内皮生长因子抑制剂治疗银屑病的研究进展李珺莹;李红【摘要】银屑病是一种常见的炎症性免疫相关性皮肤病,血管生成是银屑病致病的一个关键因素。

血管内皮生长因子(VEGF)在银屑病患者的皮损和血浆中显著升高,许多病例报告表明VEGF抑制剂治疗银屑病有效。

现有的VEGF抑制剂主要有3大类,包括抗VEGF单克隆抗体、VEGF受体拮抗剂和酪氨酸激酶抑制剂。

本文综述了目前VEGF抑制剂治疗银屑病的临床应用现状及前景展望。

%Psoriasis is a common inflammatory autoimmune disease. Angiogenesis is known to be a key pathogenic fea⁃ture of psoriasis. The elevation of vascular endothelial growth factor (VEGF) has been demonstrated in the skin and plasma of patients with psoriasis. A number of case reports have indicated that VEGF inhibitor is effective in patients with psoriasis. VEGF inhibitors are consisted of three categories:anti-VEGF monoclonal antibodies, VEGF receptor antagonists and tyro⁃sine kinase inhibitors. This article reviewed the current clinical application and therapeutic potential of VEGF inhibitors in psoriasis .【期刊名称】《天津医药》【年(卷),期】2015(000)003【总页数】4页(P333-336)【关键词】银屑病;血管内皮生长因子类;血管内皮生长因子抑制剂【作者】李珺莹;李红【作者单位】天津市中医药研究院附属医院皮肤科邮编300120;天津市中医药研究院附属医院皮肤科邮编300120【正文语种】中文【中图分类】R751银屑病是一种常见的慢性炎症性皮肤病,其组织学特征是真皮和表皮的炎性浸润,表皮增生,角质形成细胞的异常分化,真皮血管及毛细血管袢迂曲增加。

银屑病,又称牛皮癣,是具有很强的遗传易感性的自身免疫性疾病,全球患病率约为2%[1],其主要症状表现为分界良好的鳞屑红斑,经常在外伤部位(肘部、膝盖的伸肌等部位)出现[2]。

银屑病的特征是持续的炎症,导致不受控制的角质形成细胞增殖和功能障碍分化。

银屑病斑块的组织学表现为棘皮病(表皮增生),是由真皮树突状细胞(dendritic cells,DC)、巨噬细胞、T细胞和中性粒细胞组成的炎症浸润造成,新生血管也是银屑病的一个突出特征[1]。

近年来,针对银屑病的靶向药物研究取得了重大进展,新型靶向药物越来越多地应用于银屑病的治疗。

本文就近年来银屑病的靶向药物研究进展进行综述。

1银屑病的发病机制及治疗1.1银屑病的发病机制目前认为银屑病的发病机制是具有特定遗传背景的人群在环境(以感染为主)的作用下,通过天然免疫系统过度活化造成的炎症反应。

对于银屑病炎症反应始动因素的讨论,目前聚焦于抗菌肽LL-37(37-aminoacid peptide starting with two leucines,LL-37)和含凝血酶敏感蛋白-1基序的解聚蛋白样金属蛋白酶5(a disintegrin-like and metalloprotease domain containing thrombospondin type1motif-like5,ADAMTSL5)。

在炎症、感染、创伤等因素作用下,皮肤及关节中LL-37表达异常增高,LL-37与内源DNA形成复合物,与浆细胞样树突状细胞(plasmacytoid dendritic cells,pDCs)上的Toll样受体9(Toll-like receptors9,TLR9)结合使pDCs活化[3],并分泌干扰素(interferon,IFN),打破自身免疫耐受,促进角质形成细胞(keratinocytes,KC)增生和新生血管形成,趋化炎性细胞,导致银屑病的发生。

在LL-37的作用下,pDCs与骨髓来源的树突状细胞(myeloid DCs,mDCs)分泌白介素-12(interleukin, IL-12)与IL-23,目前研究主要聚焦于“IL-23/辅助性T细胞17(IL-23/T helper cell17,IL-23/Th17)通路”。

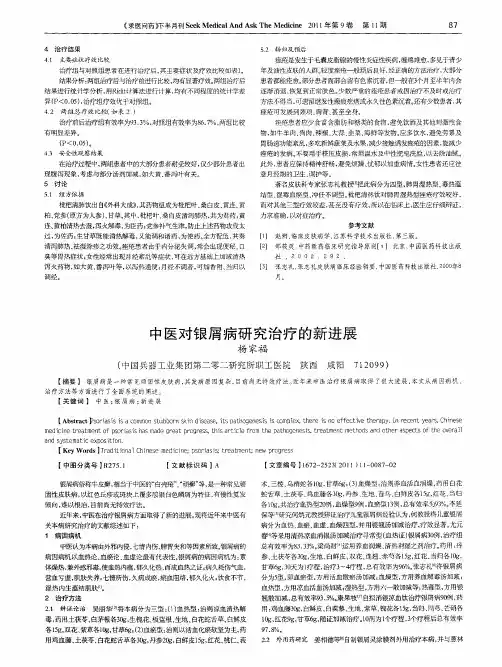

19(2):120-125.[5]吴永发,曹烈虎,苏佳灿.髌骨骨折生物力学研究进展.解剖学杂志,2010,33(1):130-132.[6]刘建伟,熊波.髌骨骨折的手术治疗.中国矫形外科杂志,2008,16(6):442-444.[7]赵雪峰.双钢丝环紧扎固定在髌骨粉碎骨折中的运用.山西医药杂志,2009,38(4):338-339.[8]艾昌淼,张勇华,朱国权,等.改良克氏针结合可吸收线张力带内固定治疗髌骨移位性骨折34例.实用医学杂志,2006,22(24):2894-2895.[9]李豫明,袁世民.小切口交叉克氏针钢丝张力带内固定治疗髌骨骨折.南方医科大学学报,2008,28(7):1171-1173.[10]谢扬,祁奇,杨扬震,等.不同内固定方法对髌骨骨折术后膝关节功能恢复的影响.中国临床康复,2004,8(20):3924-3925.[11]张春才,刘植栅,高建章.髌骨内同定形态记忆整复器的设计与临床应用.中华外科杂志,1989,6(27):692.[12]唐正标,张成安,刘建,等.镍钛记忆合金髌骨爪的材料学特点与髌骨骨折术后效果的关系.中国组织工程研究与临床康复,2007,11(9):1771.[13]喻长纯,杨明路,王园园.形状记忆合金髌骨爪置入治疗髌骨骨折121例资料回顾.中国组织工程研究与临床康复,2008,12(39):7673-7676.[14]高法权,孙家合.髌骨爪外固定治疗髌骨骨折.中国中医药现代远程教育,2006,4(3):29.[15]刘爱峰,金鸿宾,王志彬.髌骨骨折固定研究进展.中国矫形外科杂志,2010,18(2):128-129.(收稿日期:2010-12-17)(本文编辑:陈丹云)银屑病治疗研究新进展黄英举 郑小帆 刘卉 作者单位:535000广西钦州市第二人民医院通讯作者:黄英举【摘要】 银屑病是一种慢性炎症性皮肤病,难治易复发。

目前治疗方法主要是药物治疗。