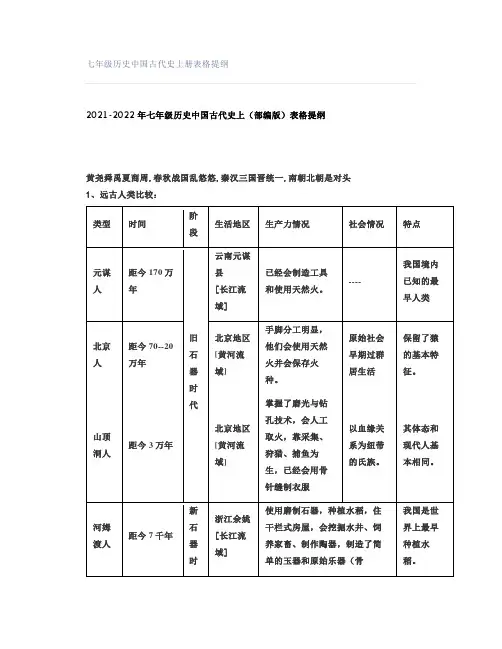

中国古代史表格整理电子教案

- 格式:doc

- 大小:71.50 KB

- 文档页数:5

最新最新部编版五年级上册历史全册教案(表格)一、教学目标1. 了解并能够简单描述《华夏文明》、《中华帝国》和《两汉时期》的历史背景。

2. 了解并能够简单描述《华夏文明》、《中华帝国》和《两汉时期》的社会制度、政治制度和生产生活等方面的特点。

二、教学重点1. 掌握《华夏文明》、《中华帝国》和《两汉时期》的历史背景。

2. 掌握《华夏文明》、《中华帝国》和《两汉时期》的社会制度、政治制度和生产生活等方面的特点。

三、教学难点1. 对《华夏文明》、《中华帝国》和《两汉时期》的相关概念和历史事件进行综合性理解。

2. 对《华夏文明》、《中华帝国》和《两汉时期》的社会制度、政治制度和生产生活等方面的特点展开深入剖析。

四、教学方法1. 课堂讲授:通过讲授,让学生了解历史事件的发生和演变过程,掌握历史变革的规律。

2. 案例分析:运用案例分析的方法,让学生了解历史事件的具体细节和影响,从中感知历史的深刻内涵。

五、教学过程1. 课前准备在课前宣传栏中发布相关历史图片和文字,引导学生自行了解和思考。

2. 导入新课通过回忆“三皇五帝”的相关内容,引入《华夏文明》的研究内容。

3. 自主研究学生自行阅读教材相关内容,并根据所学内容撰写研究笔记。

4. 课堂探究针对教材中的“教师提问”部分,对学生进行相关问题的提问和解答,引导学生深入探究。

5. 练巩固对于教材中的练题部分,进行及时批改和纠正,让学生快速巩固所学内容。

6. 课后作业布置相关作业,测评学生对所学知识点的掌握情况。

六、教学资源教材《最新最新部编版五年级上册历史全册》七、教学评估1. 学生笔记的内容、质量和规范程度。

2. 学生对相关历史事件的理解和思考深度。

3. 学生在练巩固环节中的表现和成绩。

八、教学反思通过对教学内容和学生表现的综合评估,对教学过程中存在的问题进行反思和总结,不断完善和改进教学策略,提高教学效果。

高中历史表格整理教案设计教案标题:高中历史表格整理教案设计教学目标:1. 了解历史表格整理的基本概念和技巧。

2. 学会使用表格整理历史事件、人物、时间和地点等相关信息。

3. 培养学生整理历史资料的能力,提高历史思维和分析能力。

教学重点:1. 培养学生整理历史资料的能力。

2. 学会使用表格整理历史相关信息。

教学难点:1. 学生对历史事件的整理和分类能力。

2. 学生对历史资料的梳理和归纳能力。

教学准备:1. 教师准备历史相关的资料和案例。

2. 准备投影仪或黑板等教学工具。

教学过程:Step 1:导入(5分钟)教师通过提问或展示一幅历史图片引起学生的兴趣,激发学生对历史表格整理的学习兴趣。

Step 2:介绍历史表格整理的概念和意义(10分钟)教师简要介绍历史表格整理的概念和意义,强调整理历史资料对于理解历史事件和人物的重要性,并举例说明。

Step 3:讲解历史表格整理的基本步骤和技巧(15分钟)教师详细讲解历史表格整理的基本步骤和技巧,包括确定表格的列名、整理资料的分类、填写表格内容等。

Step 4:示范表格整理(15分钟)教师选择一个历史事件或人物,现场示范如何使用表格整理相关信息,并解释填写表格的思路和方法。

Step 5:学生实践(20分钟)学生分成小组,每个小组选择一个历史事件或人物进行表格整理的实践。

教师在实践过程中给予指导和帮助。

Step 6:小组展示和讨论(15分钟)每个小组派代表展示他们整理的表格,并进行讨论和分享。

教师引导学生分析不同表格的优缺点,并指导学生对表格进行修改和改进。

Step 7:总结与评价(10分钟)教师与学生一起总结历史表格整理的重要性和技巧,并对学生的表现进行评价和鼓励。

Step 8:作业布置(5分钟)布置作业:要求学生选择一个历史事件或人物,使用表格整理相关信息,并写一篇简短的总结。

教学延伸:1. 学生可以尝试使用电子表格软件进行历史表格整理,提高整理效率和准确性。

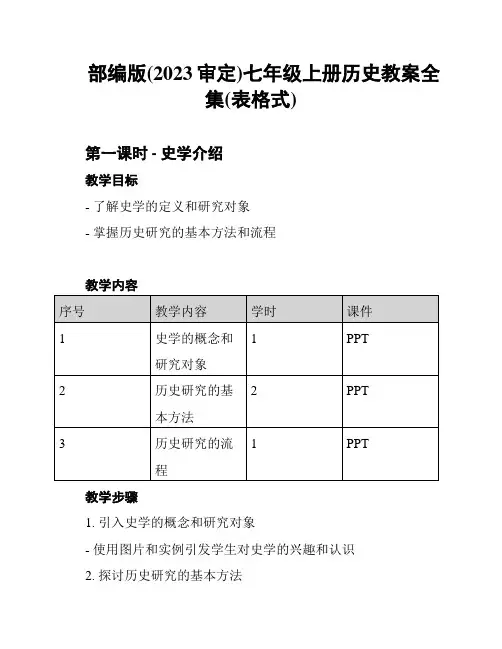

部编版(2023审定)七年级上册历史教案全

集(表格式)

第一课时 - 史学介绍

教学目标

- 了解史学的定义和研究对象

- 掌握历史研究的基本方法和流程

教学内容

教学步骤

1. 引入史学的概念和研究对象

- 使用图片和实例引发学生对史学的兴趣和认识

2. 探讨历史研究的基本方法

- 分组活动,让学生通过讨论和合作,了解历史研究的基本方法

3. 分析历史研究的流程

- 使用示意图展示历史研究的整体流程和各个环节的重要性

4. 总结课堂重点知识,并布置作业

教学辅助材料

- PPT课件

- 实例图片

教学评估

- 小组讨论和展示

- 课堂练

- 作业评价

第二课时 - 中国古代史概述

教学目标

- 了解中国古代史的起源和主要发展阶段

- 掌握中国古代史中的重要事件和人物

教学内容

教学步骤

1. 介绍中国古代史的起源和发展阶段

- 使用地图和时间轴的联动展示,帮助学生理解中国古代史的整体发展过程

2. 分析中国古代史中的重要事件

- 使用实例和图片展示中国古代史中的重要事件和其影响

3. 探讨中国古代史中的重要人物

- 以人物肖像和简要介绍的形式,向学生介绍中国古代史中的重要人物

4. 进行知识检测活动

- 制作练题并进行课堂讨论

教学辅助材料

- PPT课件

- 地图和时间轴展示

- 实例图片

教学评估

- 课堂讨论和互动

- 练题测试

- 参与度评价

...(依次类推)。

七年级历史下册教案表格一、教案内容章节:第一章隋唐时期的社会气象教学目标:1. 了解隋唐时期的社会气象,掌握相关的历史知识。

2. 培养学生对历史事件的分析能力和综合概括能力。

教学重点:1. 隋唐时期的社会气象特点。

2. 隋唐时期的重要历史事件。

教学难点:1. 隋唐时期社会气象的理解和把握。

2. 隋唐时期重要历史事件的联系和分析。

教学准备:1. 教材《七年级历史下册》。

2. PPT课件。

教学过程:1. 导入新课,介绍隋唐时期的社会气象。

2. 引导学生学习隋唐时期的重要历史事件。

3. 分析隋唐时期的社会气象特点。

4. 总结本节课的学习内容。

二、教案内容章节:第二章繁荣的唐朝文化1. 了解唐朝文化的繁荣,掌握相关的历史知识。

2. 培养学生对历史文化的认识和欣赏能力。

教学重点:1. 唐朝文化的繁荣表现。

2. 唐朝文化的特点。

教学难点:1. 唐朝文化的深入理解和把握。

2. 唐朝文化对后世的影响。

教学准备:1. 教材《七年级历史下册》。

2. PPT课件。

教学过程:1. 导入新课,介绍唐朝文化的繁荣。

2. 引导学生学习唐朝文化的特点和表现。

3. 分析唐朝文化的影响和后世传承。

4. 总结本节课的学习内容。

三、教案内容章节:第三章民族融合与对外开放教学目标:1. 了解民族融合与对外开放的重要性,掌握相关的历史知识。

2. 培养学生对民族融合与对外开放的认识和理解能力。

1. 民族融合与对外开放的表现。

2. 民族融合与对外开放的影响。

教学难点:1. 民族融合与对外开放的深入理解和把握。

2. 民族融合与对外开放对后世的影响。

教学准备:1. 教材《七年级历史下册》。

2. PPT课件。

教学过程:1. 导入新课,介绍民族融合与对外开放的意义。

2. 引导学生学习民族融合与对外开放的表现和影响。

3. 分析民族融合与对外开放的作用和价值。

4. 总结本节课的学习内容。

四、教案内容章节:第四章宋朝的社会生活教学目标:1. 了解宋朝的社会生活,掌握相关的历史知识。

国学表格教案教案标题:国学表格教案教案目标:1. 了解国学的基本概念和特点;2. 学习国学经典作品的基本内容和精髓;3. 掌握使用表格整理和总结国学知识的方法;4. 培养学生对国学的兴趣和热爱。

教学重点:1. 国学的基本概念和特点;2. 国学经典作品的基本内容和精髓;3. 表格的使用方法。

教学难点:1. 教师如何引导学生理解国学的精髓;2. 学生如何运用表格整理国学知识。

教学准备:1. PowerPoint或黑板;2. 国学经典作品的相关材料;3. 学生用纸和铅笔。

教学过程:步骤一:导入(5分钟)教师用简洁明了的语言介绍国学的概念和特点,激发学生对国学的兴趣和好奇心。

步骤二:国学经典作品的介绍(15分钟)教师通过PPT或黑板将国学经典作品的名称和作者呈现给学生,并简要介绍每部作品的基本内容和精髓。

教师可选择一两部作品进行详细解读,引导学生理解国学的深刻内涵。

步骤三:表格的介绍与应用(10分钟)教师向学生介绍表格的基本结构和用途,并提供一些实际例子,如使用表格整理学习计划、时间安排等。

教师解释表格能够帮助学生整理和总结信息,提高学习效率。

步骤四:学生实践(20分钟)学生根据教师提供的表格模板,选择一部国学经典作品进行整理和总结。

学生可以将作品的作者、出版时间、主要内容、精髓等方面填写到表格中。

教师在此过程中给予学生必要的指导和帮助。

步骤五:展示与分享(10分钟)学生将自己整理的表格展示给全班,并简要介绍所选择的国学经典作品。

其他同学可以提问或分享自己的观点,促进学生之间的互动和交流。

步骤六:小结与延伸(5分钟)教师对本节课的内容进行小结,并鼓励学生继续深入学习国学。

教师可以推荐一些国学经典作品给学生,并提供相关阅读资料。

教学反思:通过本节课的教学,学生能够了解国学的基本概念和特点,熟悉国学经典作品的基本内容和精髓,并掌握使用表格整理和总结国学知识的方法。

教师在教学过程中要注重激发学生的兴趣和积极参与,同时给予学生足够的指导和支持。

初中历史教学设计表格一、教学任务及对象1、教学任务本教学设计针对初中历史课程,以《中国古代史》为例,着重探讨先秦时期的历史发展。

通过本课程的学习,使学生了解中国古代史的基本脉络,掌握先秦时期的重要历史事件、人物、文化成就及其对后世的影响。

同时,培养学生对中国历史的兴趣,提高学生的历史素养,使他们形成正确的历史观。

2、教学对象本教学设计面向初中学生,他们正处于青春期,好奇心强,求知欲旺盛,但注意力容易分散。

学生在小学阶段已经接触过一些历史知识,具有一定的历史基础,但在分析、综合、评价历史事件的能力上还有待提高。

因此,教师在教学过程中需要采用多种教学策略,激发学生的学习兴趣,培养他们的历史思维能力。

二、教学目标1、知识与技能(1)掌握先秦时期的基本历史知识,如夏、商、周三个朝代的更迭,春秋战国时期的诸侯争霸,以及先秦时期的重要历史人物、事件、文化成就等。

(2)学会运用历史地图、年表、文献等资料,分析先秦时期的历史发展脉络,提高历史阅读和史料解读能力。

(3)通过课堂讨论、小组合作等形式,培养学生的表达、沟通、合作能力,提高历史思辨和论证能力。

2、过程与方法(1)采用问题驱动法,引导学生主动探究历史问题,培养学生的问题意识和解决问题的能力。

(2)运用案例分析、比较分析等方法,帮助学生透过现象看本质,掌握历史发展规律。

(3)结合实地考察、参观博物馆等实践活动,让学生亲身体验历史,增强对历史知识的感知和理解。

3、情感,态度与价值观(1)培养学生对中国古代历史的兴趣,激发他们的民族自豪感,增强文化自信。

(2)通过学习先秦时期的历史,使学生认识到历史的发展是一个不断进步的过程,培养他们的科学发展观。

(3)教育学生尊重历史,树立正确的历史观,认识到历史对现实的指导意义,学会以史为鉴,面向未来。

(4)培养学生热爱祖国、热爱社会主义的情感,树立正确的价值观,自觉承担起民族复兴的使命。

三、教学策略1、以退为进在教学过程中,教师需要有意识地“退一步”,给予学生更多的自主学习空间。

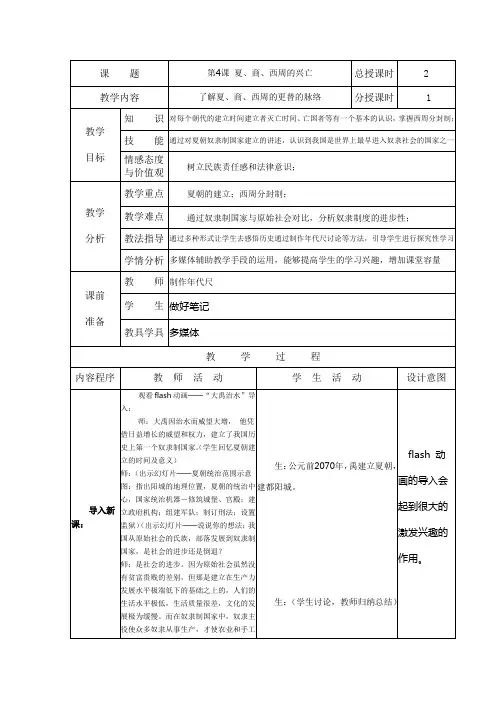

课题第4课夏、商、西周的兴亡总授课时 2 教学内容了解夏、商、西周的更替的脉络分授课时 1教学目标知识对每个朝代的建立时间建立者灭亡时间、亡国者等有一个基本的认识,掌握西周分封制;技能通过对夏朝奴隶制国家建立的讲述,认识到我国是世界上最早进入奴隶社会的国家之一情感态度与价值观树立民族责任感和法律意识;教学分析教学重点夏朝的建立;西周分封制;教学难点通过奴隶制国家与原始社会对比,分析奴隶制度的进步性;教法指导通过多种形式让学生去感悟历史通过制作年代尺讨论等方法,引导学生进行探究性学习学情分析多媒体辅助教学手段的运用,能够提高学生的学习兴趣,增加课堂容量课前准备教师制作年代尺学生做好笔记教具学具多媒体教学过程内容程序教师活动学生活动设计意图导入新课:观看flash动画──“大禹治水”导入:师:大禹因治水而威望大增,他凭借日益增长的威望和权力,建立了我国历史上第一个奴隶制国家。

(学生回忆夏朝建立的时间及意义)师:(出示幻灯片──夏朝统治范围示意图:指出阳城的地理位置,夏朝的统治中心,国家统治机器-修筑城堡、宫殿;建立政府机构;组建军队;制订刑法;设置监狱)(出示幻灯片──说说你的想法:我国从原始社会的氏族,部落发展到奴隶制国家,是社会的进步还是倒退?师:是社会的进步。

因为原始社会虽然没有贫富贵贱的差别,但那是建立在生产力发展水平极端低下的基础之上的,人们的生活水平极低,生活质量很差,文化的发展极为缓慢。

而在奴隶制国家中,奴隶主役使众多奴隶从事生产,才使农业和手工业之间的更大规模的分工成为可能。

生:公元前2070年,禹建立夏朝,建都阳城。

生:(学生讨论,教师归纳总结)生:(自由讨论)flash 动画的导入会起到很大的激发兴趣的作用。

教学过程内容程序学生活动设计意图从而为生产力水平的提高、为文化的发展繁荣创造了必要的条件。

师夏朝的建立,意义深远,它是我国历史上第一个王朝,同时标志着我国奴隶社会的开始。

夏朝建立,中国历史开始进入文明时代。

部编版小学四年级上册历史教案(表格式)课程概述本教案是根据部编版小学四年级上册历史课程内容设计的教学计划。

通过该教案,学生将研究到与中国历史相关的知识和技能,培养对历史的兴趣和理解能力。

教学目标1. 了解中国古代的四大发明及其影响;2. 理解古代中国的封建社会和它们的特点;3. 研究中国古代的节日和传统文化。

教学内容单元一:四大发明- 研究榫卯技术、造纸术、指南针、火药的起源和发明过程;- 了解四大发明对人类社会的影响。

单元二:封建社会- 了解中国古代的封建社会,包括贵族、百姓和奴隶等不同身份的人们;- 探究封建社会的特点和运作机制。

单元三:传统节日和文化- 研究中国传统节日的由来和传统俗;- 了解古代中国的文化传统,如服饰、建筑等。

教学方法1. 讲授:通过教师的讲解,向学生传授相关知识;2. 观察:组织学生观察相关实物、图片等,以深化理解;3. 讨论:引导学生进行小组讨论,激发学生思考和交流;4. 游戏:设计相关游戏,增加研究的趣味性和互动性。

教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与度和表现;2. 作业评价:检查学生的作业完成情况和准确性;3. 小组讨论:评估学生在小组讨论中的思考和表达能力。

教学辅助:课件、教具、图书馆资料等。

教学进度安排- 第一周:单元一- 第二周:单元一- 第三周:单元二- 第四周:单元二- 第五周:单元三- 第六周:复和总结以上是部编版小学四年级上册历史教案的一个简要概述。

教师可以根据学生实际情况和教材内容进行适当调整和改进。

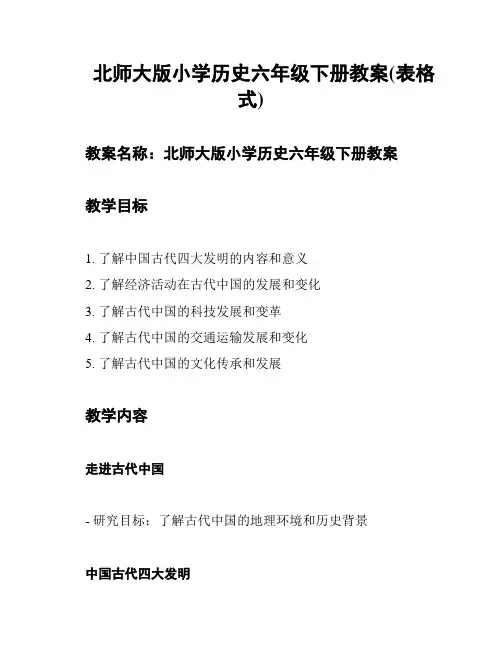

北师大版小学历史六年级下册教案(表格式)教案名称:北师大版小学历史六年级下册教案教学目标1. 了解中国古代四大发明的内容和意义2. 了解经济活动在古代中国的发展和变化3. 了解古代中国的科技发展和变革4. 了解古代中国的交通运输发展和变化5. 了解古代中国的文化传承和发展教学内容走进古代中国- 研究目标:了解古代中国的地理环境和历史背景中国古代四大发明- 研究目标:掌握造纸术、指南针、火药和印刷术的创造过程和应用经济活动的发展和变化- 研究目标:了解农业、手工业和商业在古代中国的发展和变化科技发展和变革- 研究目标:了解古代中国科技发展的主要成就和影响交通运输的发展和变化- 研究目标:了解古代中国交通运输方式的发展和改变文化传承和发展- 研究目标:了解古代中国的文化传统和不同历史时期的文化特点教学方法1. 演讲讲授:通过老师的讲解,向学生介绍相关知识点。

2. 小组讨论:学生分成小组,互相讨论并分享他们的观点和理解。

3. 视听教学:利用图片、音频和视频等多媒体资源展示相关信息,激发学生的研究兴趣。

4. 实地考察:带领学生到博物馆、历史遗址等实地考察,亲身感受历史文化。

教学评估1. 课堂练:通过针对每个主题的小测验,检查学生对知识的掌握情况。

2. 作业评估:布置相关作业,包括问答题、阅读理解等形式,检查学生对知识的理解和应用能力。

3. 课堂表现:观察学生参与讨论、提问和回答问题的表现,评估他们的研究积极性和主动性。

教学资源1. 教科书:北师大版小学历史六年级下册教材。

2. 多媒体资源:图片、音频和视频等多媒体资源。

3. 实物展示:相关历史文物、工艺品等。

教学流程第一课:走进古代中国1. 教师引导学生观察地理地貌特点和历史背景,引发学生对古代中国的兴趣。

2. 通过图片和地图等资源,讲解古代中国的地理环境和历史背景。

3. 学生小组讨论古代中国的地理特点和历史造就对中国古代发展的影响。

第二课:中国古代四大发明1. 通过演讲讲授和视听教学,向学生介绍中国古代四大发明的内容和意义。

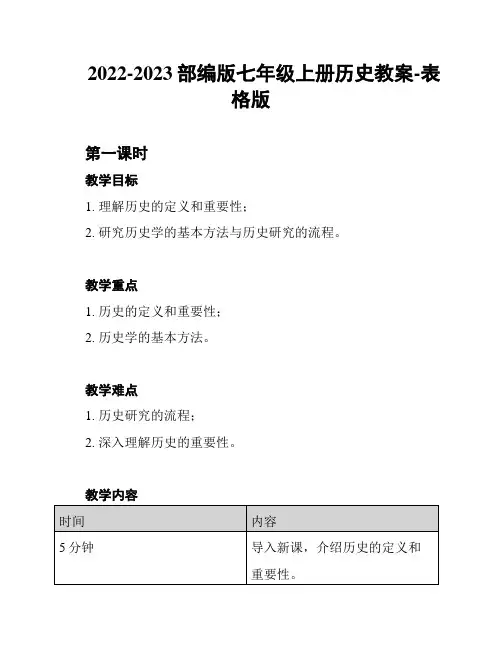

2022-2023部编版七年级上册历史教案-表

格版

第一课时

教学目标

1. 理解历史的定义和重要性;

2. 研究历史学的基本方法与历史研究的流程。

教学重点

1. 历史的定义和重要性;

2. 历史学的基本方法。

教学难点

1. 历史研究的流程;

2. 深入理解历史的重要性。

教学内容

第二课时

教学目标

1. 了解古代史各时期的重要事件;

2. 研究古代史的基本知识。

教学重点

1. 古代史各时期的重要事件;

2. 古代史的基本知识。

教学难点

1. 各朝代时期的事件记忆;

2. 理解古代史的重要性。

教学内容

第三课时

教学目标

1. 了解近代史各时期的重要事件;

2. 研究近代史的基本知识。

教学重点

1. 近代史各时期的重要事件;

2. 近代史的基本知识。

教学难点

1. 近代史各朝代时期的事件记忆;

2. 理解近代史的重要性。

教学内容。

一年级下册历史教案(全)表格式第一单元比邻的古人类

第一课古人类生活场景

课标要求

通过研究,使学生了解古人类生活、工具、住所等方面的情况,体会生存环境变化对于生活的影响。

能够简单记录古人类生活的情况。

教学目标

1. 能够说出古人类生活的情况;

2. 能够画出古人类住所的简图;

3. 能够说明环境变化对生活的影响。

教学重点

1. 了解古人类生活、工具、住所等方面的情况;

2. 体会生存环境变化对于生活的影响。

教学难点

如何使学生体会生存环境变化对于生活的影响。

教学准备

多媒体课件、图片、古人类生活用具模型等。

教学过程

1. 导入新课

介绍本单元的主题:比邻的古人类,导入本课内容。

2. 激发兴趣

通过图片展示和实物模型展示,激发学生对古人类生活的兴趣,让学生能够想象到古人类生活的情景。

3. 知识讲授

介绍古人类生活的情况、工具和住所等方面的情况,让学生了解古人类的生活环境和条件。

4. 讨论和练

让学生分组或自由讨论,让学生能够探讨古人类生活的情况、分析环境变化对于生活的影响等,然后让学生通过绘图方式记录学到的内容。

5. 总结归纳

帮助学生总结归纳所学的内容,并回归到本课的主题,推导出环境变化对于古人类生活的影响等。

课后作业

完成绘图任务,用简单的语言记录古人类的生活情况,备好本单元考试。

教学反思

本节课采用了讲授和实物模型展示相结合的方式,让学生在了解古人类生活情况的同时,激发学生的学习兴趣,提高学生的学习积极性,本节课的教学过程紧凑、扎实、富有启发性,达到了本单元的教学目标。

高中历史教学计划表格I. 教学主题:中国古代历史教学目标:1. 理解中国古代历史的重要事件、人物和文化成就;2. 掌握历史研究的基本方法和技巧;3. 培养学生的历史意识和批判思维能力。

II. 活动安排活动一:引入古代历史(1课时)- 通过展示古代文物、图片和视频来引起学生对古代历史的兴趣;- 讨论学生对古代历史的认识和了解,引导他们提出问题。

活动二:课堂讲授(10课时)- 结合教材的内容,讲解中国古代历史的重要事件、人物和文化成就;- 解读古代文献,分析文化交流和影响;- 引导学生思考历史因果关系,了解历史进程。

活动三:小组研究和报告(5课时)- 将学生分成小组,每个小组负责一个特定的历史事件或人物的研究;- 学生通过调查资料、阅读史籍,撰写小组报告;- 学生展示报告,共享研究成果,互相学习。

活动四:文化体验活动(3课时)- 安排学生参观博物馆、历史遗址或者举办历史文化展览;- 学生通过亲身感受古代文化,增强对历史的深入理解;- 学生撰写参观心得体会。

活动五:历史辩论赛(5课时)- 将学生分成不同的对立团队,让他们通过辩论展示对某一历史问题的不同观点;- 学生在辩论中锻炼辩证思维和表达能力;- 引导学生就辩论结果进行反思和总结。

III. 教材使用教材一:《中国古代历史导论》- 这是一本全面介绍中国古代历史的教材,包括政治、经济、文化等方面的内容;- 教材配有图片、图表和案例,生动形象地呈现古代历史;- 教材中的问题和练习可以帮助学生检验对知识点的理解。

教材二:《古代文献选读》- 引导学生阅读和解读古代文献,了解史实和历史人物的真实面貌;- 激发学生研究历史的兴趣和动力;- 学生通过分析文献,锻炼阅读理解、归纳总结的能力。

IV. 教学评价- 通过学生的小组报告、参观心得体会、辩论赛表现等多种形式对学生进行评价;- 评估学生对历史知识的掌握和理解能力;- 重视学生的创造性思维和批判性分析能力。

七年级历史下册教案表.docx教案内容:一、第一章:夏商周的更迭1. 教学目标:了解夏商周三个朝代的建立、发展、更迭及其主要历史事件。

掌握夏商周三个朝代的社会制度、文化特点。

培养学生的时空观念和历史思维能力。

2. 教学重点:夏商周三个朝代的建立、发展、更迭。

夏商周时期的社会制度、文化特点。

3. 教学难点:夏商周时期的历史事件的理解和记忆。

二、第二章:春秋战国时期的纷争与变法1. 教学目标:了解春秋战国时期的诸侯纷争、战国变法及其影响。

掌握春秋战国时期的社会制度、文化特点。

培养学生的时空观念和历史思维能力。

2. 教学重点:春秋战国时期的诸侯纷争、战国变法。

春秋战国时期的社会制度、文化特点。

3. 教学难点:春秋战国时期的历史事件的理解和记忆。

三、第三章:秦朝的统一与崩溃1. 教学目标:了解秦朝的统一、秦始皇的中央集权制度及其崩溃原因。

掌握秦朝的社会制度、文化特点。

培养学生的时空观念和历史思维能力。

2. 教学重点:秦朝的统一、秦始皇的中央集权制度。

秦朝的崩溃原因。

3. 教学难点:秦朝的历史事件的理解和记忆。

四、第四章:汉朝的兴起与衰落1. 教学目标:了解汉朝的兴起、汉武帝的大一统政策及其衰落原因。

掌握汉朝的社会制度、文化特点。

培养学生的时空观念和历史思维能力。

2. 教学重点:汉朝的兴起、汉武帝的大一统政策。

汉朝的衰落原因。

3. 教学难点:汉朝的历史事件的理解和记忆。

五、第五章:三国两晋南北朝的更替与融合1. 教学目标:了解三国两晋南北朝的政权更替、民族融合及其影响。

掌握三国两晋南北朝的社会制度、文化特点。

培养学生的时空观念和历史思维能力。

2. 教学重点:三国两晋南北朝的政权更替、民族融合。

三国两晋南北朝的社会制度、文化特点。

3. 教学难点:三国两晋南北朝的历史事件的理解和记忆。

六、第六章:隋朝的统一与大运河1. 教学目标:了解隋朝的统一过程、隋炀帝的大运河建设及其影响。

掌握隋朝的社会制度、文化特点。

培养学生的时空观念和历史思维能力。