高中通用技术_技术的性质教学设计学情分析教材分析课后反思

- 格式:doc

- 大小:102.52 KB

- 文档页数:15

高中通用技术_技术的性质教学设计学情分析教材分析课后反思技术的性质文档内容:技术的性质章节:第一章走进技术世界第三节技术的性质课时:任务一作者:一、教学目标1. 知识与技能目标(1) 结合我国优秀的传统技术文化,理解技术的目的性、实践性和综合性的性质。

(2) 理解科学与技术的区别与联系。

2. 过程与方法目标(1)通过情境创设,感受并理解技术的目的性。

(2)通过技术体验和案例分析,理解技术的目的性、实践性和综合性。

3. 情感态度和价值观目标(1) 形成正确的技术价值观。

(2) 能够积极主动地参与技术体验,培养实践精神和创新意识,并形成使用技术的责任意识。

(3) 学会小组合作,培养学生合作精神和团队意识。

二、教学重点结合我国优秀的传统技术文化,理解技术活动往往需要综合运用多种知识。

三、教学难点理解科学与技术的区别与联系。

四、教学方法情境创设、讲授演示、技术体验、任务驱动、小组合作、小组讨论。

五、设计思想1. 教材分析本节课是第一章“走进技术世界”第三节“技术的性质”的任务一。

这节内容主要有三个知识点:一是技术的目的性,能分析所例举技术的根本出发点,即发明该技术的初衷;二是技术的实践性,体会技术是一种实践性的知识;三是技术的综合性,理解技术往往需要综合多种学科的知识,理解科学与技术的区别和联系。

在第前两节的教学中,学生对技术有了初步的认识,本节课中学生将学习技术的几个性质,对技术作一个更为深入的了解,进一步去了解我们所处的技术世界。

本节的教学重点将放在技术的综合性,通过技术体验和思维碰撞,培养学生的实践精神和创新意识。

2. 教学策略设计本节课的内容以学生进行技术体验和参与思考分析为课堂教学主线,以优秀的传统技术文化的“桔槔”为线索,激发学生的学习兴趣,充分调动学生参与讨论的积极性和主动性,以达到提高教学质量和效率的目的。

为充分体现老师的主导作用、学生的主体地位,在教学过程中,采用多媒体课件进行案例分析、演示讲解,学生主动实践、探究式学习等教学方法。

方案的构思方法一、教材版本普通高中课程标准实验教科书苏教版通用技术必修1—《技术与设计1》第五章第一节《方案的构思方法》,第2课时。

二、教材分析本节内容是设计一般过程中的关键部分,也是设计该过程最有挑战性、最能表现设计者的聪明才智和创造力的环节,在教学中有着重要的地位。

本节课是在学习了“设计分析”的基础上进行的,有着承上启下的作用。

本课所讲的内容是思维层面上的,对学生的思维进行的训练,同时也给学生提供一个展现创新力的机会。

三、学情分析通过之前的学习,学生在知识掌握方面问题已经不大,但要形成能力,还存在思维定势制约和构思方法实践应用欠缺两方面的问题。

一是学生在日常学习中养成收敛思维的思维定势,具有趋同性,而这恰恰是创新思维训练的最大障碍。

学生总想一下就找到一个十全十美的方案,其结果却是排除所有不满意因素后,发现一个方案自己也拿不出来。

二是在各种构思方法的具体运用上普遍存在眼高手低的现象,“似懂非懂”,好像理解了构思方法的意思,但却不知道从何处下手,如何进行思考。

在设计分析的阶段对设计对象有一些浅显的、朦胧的想法,展现出一定的创造能力,缺乏必要的方法指导和训练。

四、教学目标(一)学科目标1.知识与技能:了解方案构思的常用方法。

2.过程与方法:能灵活地运用模仿法、联想法和奇特性构思法、草图法等进行方案的构思。

3.情感态度和价值观:理解批判性思想、创造性思维、科学的决策综合运用在方案构思过程中的意义,体验创造的乐趣。

(二)德育目标1.在发散思维训练和方案构思过程中,激励学生完成创意,培养学生勇于挑战自我,富于想象,勇于表现以及积极思维的创新精神。

2.在掌握科学的构思方法的前提下努力拼搏进取的优秀品质和团队精神。

五、教学流程(一)全课教学框架图1 全课教学框架(二)教学活动六、效果分析在本节课的课堂教学中,引导学生结合发散思维的学习、训练,学习掌握模仿法、联想法、奇特性构思法和草图法等四种基本的方案构思方法,并通过实践训练,形成方案,享受创新的快乐,达到预期的课堂教学目标。

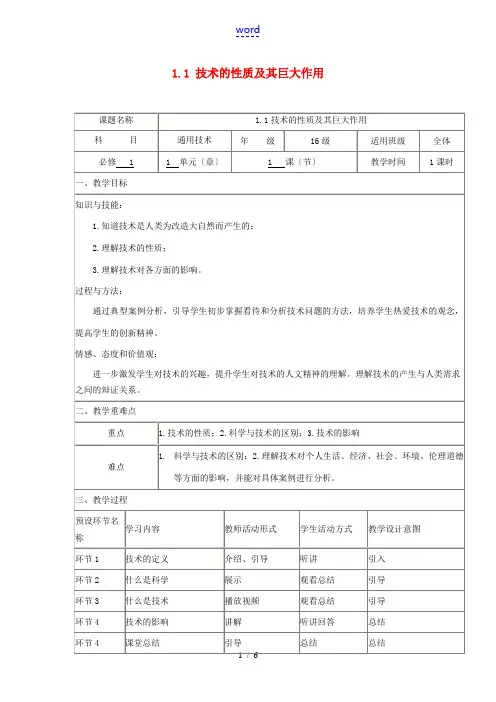

《技术的性质》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 理解技术的定义,理解技术的基本性质,如有用性、目的性、创新性、相对性等。

2. 了解技术发展对人类生活的影响,理解技术与人类生活的密切关系。

3. 培养对技术学习的兴趣,提高观察、分析和解决问题的能力。

二、教学重难点1. 教学重点:理解技术的定义,掌握技术的基本性质,了解技术发展对人类生活的影响。

2. 教学难点:如何将理论知识与实际生活联系起来,如何引导学生发现并分析生活中的技术问题。

三、教学准备1. 准备教学PPT,包括图片、案例和相关视频。

2. 准备相关教具,如模型、实物等。

3. 搜集一些与技术发展相关的生活实例,用于课堂讨论。

4. 安排一次课堂实践活动,让学生体验新技术的发展给生活带来的变化。

四、教学过程:1. 导入新课:通过观看技术产品的视频和讨论,激发学生们对技术性质的兴趣。

2. 讲解技术性质的定义和特点:通过举例和讨论,让学生们理解技术性质的概念和特点。

3. 组织小组活动:让学生们分组讨论一些日常生活中的技术产品,分析它们是如何体现技术性质的。

教师可以在学生讨论的过程中给予指导和建议。

4. 分享和讨论:每组选派一名代表,分享他们的分析结果。

教师和其他学生可以提问和评论,促进讨论的深入。

5. 教师总结:教师对各组的讨论结果进行总结,强调技术性质的重要性和应用,并指出进一步学习和研究的方向。

6. 布置作业:让学生们回顾和巩固课堂所学知识,思考如何将技术性质应用于自己的学习和生活中。

五、教学反思课后,教师需要反思教学效果,包括学生们对技术性质的理解程度、小组活动的参与度、讨论的深度和广度等。

根据反思结果,教师可以调整教学内容和方法,以提高教学效果。

教学设计方案(第二课时)一、教学目标1. 理解技术的性质,包括实用性、创新性、发展性、目的性、综合性等。

2. 能够运用所学知识分析生活中的技术实例。

3. 培养技术素养,提高解决实际问题的能力。

二、教学重难点1. 教学重点:理解技术的性质,掌握技术设计的综合分析方法。

高一通用技术《技术的性质》教课方案高一通用技术《技术的性质》教课方案教课方案引入:我们从技术与人、技术与社会、技术与自然在个维度论述了技术的价值表现,同时也认识到技术的重要性,那么技术终究是什么?它波及哪些知识呢?今日我们未来议论技术的特点!第二节技术的性质我们知道技术的价值是保护人,解放人,发展人,推动社会发展,合理利用自然等。

这也正是技术的目的。

1.技术的目的性任何技术的产生和发展,都是人类存心识、有目的活动的成就。

它老是从必定的详细目的出发,针对详细的问题,形成解决的方法,进而知足人们某方面的详细需求。

案例剖析: P11 助听器的发明。

议论: P11 助听器的发明的详细目的、详细问题、详细需要。

立刻行动:电动助力车如何表现技术的目的性?如指引:电动助力车出现超出三年,其新的功能不停出现。

001 电动车有自觉电技术,绿源有EABS技术、磁控型防盗技术等。

技术的目的性表此刻丰富多彩的技术活动之中。

人类有目的、有计划、有步骤的技术活动推动了技术的不停优化和不停发展。

新技术不停出现,说明技术拥有创新性:2.技术的创新性创新是技术发展的核心所在,也是技术对人类富裕挑战意义的内在原由。

在人类历史长河中,每一项技术的问世都是创新的成就,闪耀着创新的光辉。

议论: P12 有人认为技术创新就是一项发明的第一次应用。

你能否赞成 ?谈谈你的原由。

创新分为技术改革和技术发明。

案例剖析: P12 瓦特蒸汽机与第一次技术革命。

议论:瓦特对技术和社会产生了什么影响?试举例说明。

说明技术创新对技术发展和社会发展有巨大推动作用。

案例剖析: P13 显示器的改革与电视机的创新思虑: P13 电视机的创新和发展经历了哪几个技术改革阶段 ?( 1 球面电视机 2 平面电视机 3 纯平电视机 4 液晶电视机 5 等离子电视机等)说明技术的创新是一个困难而波折的历程。

有时一个产品常常要经历漫长的进化过程,需要不停的更新换代。

技术的不停改革是通向技术发展之路的重要体制。

技术的性质重难点重点:对技术性质的理解难点:理解创新对技术发展的重要性,培养学生的创新意识。

案例教学法体验式教学法小组合作一、创设情境:问题:在生活中有一样东西对于我们来说非常重要,出门在外需要它,无聊的时候需要它,与别人沟通时也需要它,它是什么呢?学生讨论回答教师:对,是手机。

手机已成为我们生活中必不可少的物品之一了。

到现在为止手机的发展已经30多年了,在这漫长的移动通信技术发展过程中,作为一项技术它又有那些特性呢?今天我们就来一起来探讨一下。

二、讲授新课我们先来观看一段手机发展30年历史的视频,同时思考以下问题:手机的发明⑴从什么具体目的出发?(方便与人联系)⑵解决了什么具体问题?(随时随地都能与人沟通)⑶满足了什么具体要求?(便于携带,与人联系时不受时间、地点等其它因素的限制)由此能否归纳出技术的一个性质?学生思考回答教师归纳技术的性质:①目的性提问:你还知道那些例子是人类通过有目的、有计划、有步骤的技术活动推进了技术的不断优化和不断发展?学生思考回答例如:CPU 洗衣机自行车鼠标过渡:技术的不断优化和发展靠的是什么呢?靠的是技术的创新。

创新是技术发展的核心。

所以技术的第二特性就是创新性。

创新性的两层含义――技术发明和技术革新例如:瓦特发明的蒸汽机从而引发了第一次工业革命苹果公司成功的将手机变成了功能强大的娱乐设备问题:试举一些发明和革新推动技术发展的例子学生思考回答(照相机显示器复印机)创新设计活动:A4纸张的承重(一张A4的纸能承受多重的重量呢?)要求:(1)、材料:一张A4白纸,一卷胶带;创作时间十分钟。

(2)、每5人一个小组进行合作设计。

(3)、和教师的作品进行比赛,看谁的设计的作品承受重量更大。

教师展示一部手机并把把电池拆开。

问题:在一部手机的设计、制造和使用过程中,你认为会设计到哪些学科的知识?学生思考回答让学生推断出技术的第三个性质:③综合性技术具有跨学科的性质,综合性质是技术的内在特性。

《技术与设计1》技术设计的原则技术设计的原则一、教材分析《技术设计的原则》是高一《通用技术》必修模块“技术与设计1”(粤教版)第二章第二节的部分内容。

主要阐述了产品设计过程中应遵循的基本原则:(1)创新原则、(2)实用原则、(3)经济原则、(4)美观原则、(5)安全原则、(6)道德原则、(7)技术规范原则、(8)可持续发展的原则,以及各原则之间存在相互制约、相互联系的因变和主次关系。

本节内容是全章的重点,后面各章节知识的学习打下基础。

设计的一般原则既是设计的规范,又是评价的尺度。

学生通过对设计的一般原则及原则之间关系的理解,内化为初步运用设计的一般原则评价产品的能力,并为“学生今后能制定符合一般原则和相关设计规范的完整设计方案及作品”作知识准备。

二、教学对象分析1.学生对设计的一般原则比较陌生,但前面两章节的学习和已有的生活经验,可以帮助学生理解设计的一般原则及它在设计过程中的应用。

2.学生的经历有限,因此在教学载体的选用上,使用都知道的产品,提高他们参与教学的热情,并使学生意识到设计的一般原则不是高高在上,而是隐含在每个物品中。

3.高中学生生活经验比初中学生丰富,能够模仿生活中已有一些产品进行一些简单的设计制作,但大多是出于某种兴趣而进行的一种随意的制作,没有相关的理论作指导,也不会对自己的设计作品优劣之处做出客观准备的评价。

学习完本节知识后,学生会在产品设计上有一个指导原则,进行设计作品制作就不会盲目进行。

三、教学目标1、知识目标(1)理解设计的一般原则(2)理解设计的一般原则之间存在相互关联,相互制约,相互促进的关系(3)初步学会用设计的一般原则来评价某个产品2.能力目标(1)通过对实例的分析、归纳,提高学生的观察、分析、交流、归纳、学以致用的能力。

(2)通过引导学生以自主、合作、探究的学习方式学习,让学生在探究中自主建构知识、在活动中体验过程。

3.情感目标通过师生、生生互动和实例的分析,增强对技术设计中人文因素的理解,以及对个人、社会、环境的责任心。

通用技术说课稿:《技术的性质》一、教学设计1、教材分析本节课是有关“技术及其性质”中“技术的性质”的学习,力求以通过一个个“案例分析”、“阅读材料”和“讨论”为主线,从一个个学生感兴趣的现实生活中的实例出发展开教学,引导学生由简到繁、由易到难地参与讨论和分析,去了解和掌握相关知识和概念,在完成教与学的过程中,适时地了解有关的概念与思想,掌握相应的学习方法。

2、教学目标:本节课授课类型是新课授课。

根据学生前面已经学习了“技术的价值”的内容,确立以下教学目标:(1)、知识目标:A、知道技术的发展需要发明和革新;B、理解技术活动往往需要综合运用多种知识;C、理解技术对伦理道德的影响;D、知道知识产权在技术领域的重要性,了解专利的作用、有关规定几申请方法。

(2)、能力目标:能对技术的发展需要发明和革新的典型案例进行分析;能对技术对伦理的影响的典型案例进行分析;了解专利的申请方法和流程。

(3)、态度和情感:培养学生正确对待技术中的人文问题,培养学生技术责任感。

(4)、重点和难点:技术活动往往需要综合运用多种知识;技术对伦理道德的影响。

3、教学手段:因为本节课的内容以案例阅读分析和师生互动交流为主,如果单纯的口头语言讲授很难让学生理解和接受,而直观图片和教具、详实的技术资料的使用可以辅助教师激发学生的学习兴趣,充分调动学生学习的积极性和主动性,降低知识难度,加快节奏,增大课容量,以达到提高教学质量和效率的目的。

4、教学方法:为充分体现老师的主导作用、学生的主体地位,在教学过程中,采用师生互动探究式学习等教学方法。

二、教学过程(主要过程)1、组织教学:2、复习导入:技术的价值体现在那几个方面,为什么技术会有这样的价值。

这个与技术本身的性质有关!3、出示教学目标:让学生明确本节课学习目标,在学习过程中做到有的放矢。

知识目标:A、知道技术的发展需要发明和革新;B、理解技术活动往往需要综合运用多种知识;C、理解技术对伦理道德的影响;D、知道知识产权在技术领域的重要性,了解专利的作用、有关规定几申请方法。

技术的性质说课稿一,教学内容分析《技术的性质》是《通用技术》苏教版第一章第二节的内容,本内容是在学生认识了技术与人,技术与社会,技术与自然的关系后所要学习的,在这一课时里同学们要掌握技术的3个性质,即目的性,创新性,综合性. 在整个教学过程中,并通过简单的案例提高学生的学习兴趣,引导学生较好的理解技术的性质,联系生活中的案例通过《神舟六号》的实例培养学生自主学习,探索,交流的学习理念,培养学生爱国主义思想品质,引导学生参与进来,师生互动,养成主动学习积极思考的良好习惯.二,教学对象分析教学对象分析:这是高一年级的学生在学好〈技术的价值〉的基础上, 学生对技术这个概念模糊不清,对科学和技术的区别与联系似懂非懂,在教学中,我通过教学案例由简到难的分析,有效的设置情景,调动学生的学习主动性,爱国主义及团体合作精神学生,做好学生走入技术世界的领路人.三,教学目标及重难点根据本节教材内容和课程标准,本节课的教学目标制定如下:1,知识目标:使学生理解技术是人类有目的和有意识的活动成果.知道技术的发展需要发明和革新;理解技术活动往往需要综合运用多种知识.2,能力目标:培养学生热爱技术的观念,提高学生的创新精神.3,态度和情感:使学生懂得技术的发展要靠创新,没有创新的技术就没有生命力.通过技术发明和革新的案例,激发学生对技术创新的兴趣,特别是"神舟六号"案例的讨论,不仅可以提高学生的集体团队合作精神,更好的进行学生的爱国主义教育.4,重点和难点重点:是知道技术的发展需要发明和革新,技术活动往往需要综合运用多种知识难点:是理解科学和技术的区别与联系.四,教学过程:一,明确目标1 技术是满足人类的需求和愿望为目的.2 知道技术的发展需要发明和革新, 能通过案例进行说明.3,理解技术活动往往需要综合运用多种知识.让学生阅读案例:助听器的发明学生回答以下内容:a. 从什么具体的目的出发使听觉不太灵敏的人能自如地听到外界的声音,正常地与人交流b.解决了什么具体的问题将声音放大,体积变小c. 满足了什么具体的需求使耳聋人方便地与外界进行语言交流提问:通过助听器的案例说明技术具有哪些性.学生回答:技术具有目的性板书:技术具有目的性1任何技术的产品和发展都是人类有意识,有目的活动的成果.2技术的目的性体现在丰富多彩的技术活动之中.这些活动推进了技术的不断优化和不断发展.师生互动:(通过洗衣机的发展过程给以解释)提问:除了技术具有目的性以外,还有哪些性质呢展示实物:普通梳子和可折叠梳子展示案例:手工拔毛和机械拔毛的图片提问:通过以上两个案例说明技术具有哪些性.学生回答:技术具有创新性.板书:[二,技术的创新性]创新是技术发展的核心所在,每一项技术的问世都是创新的成果,闪烁着创新的光芒.技术的发展需要创新.瓦特的蒸汽机让学生分析案例:蒸汽机的发明如何推动了技术的创新你能列举1-2个类似的实例吗学生回答:教师引导学生回答显示器的革新与电视机的创新和发展经历了哪几个技术革新阶段1 球面电视机2 平面电视机3 纯平电视机4 液晶电视机5 等离子电视机等学生分四个组讨论:神舟5号与神舟6号有什么区别你认为有哪些方面的创新呢各组学生回答:教师总结:区别: 一是航天员由一人变成了两人.二是在轨运行一天变成了多天.三航天员届时将打开返回舱与轨道舱连接处的舱门.四首次进入轨道舱进行一些科学实验活动.创新: 吸气马桶,睡袋,两舱之间的舱门等.提问:技术除了以上两种性质以外,还有哪些性质呢案例分析:1 分析制作一个小椅子需要综合运用哪些知识2 在下图中的小椭圆形空白处填写这些学科的名称.提问:通过以上案例说明技术具有哪些性.学生回答:技术具有综合性.板书:[三,技术的综合性]技术具有跨学科的性质,一般地,每一项技术都需要综合运用多个学科,多方面的知识.技术与科学的区别科学科学是对各种事实和现象进行观察,分类,归纳,演绎,分析,推理,计算和实验,从而发现规律,并予以验证和公式化的知识体系科学侧重认识自然 ,力求有所发现科学回答 " 是什么 "" 为什么 " 的问题科学通过实验验证假设,形成结论技术技术则是人类为满足自身的需求和愿望对大自然进行的改造技术则侧重利用和合理地改造自然 ,力求有所发明技术则更多地回答 " 怎么办 " 的问题技术则通过试验,验证方案的可行性与合理性,并实现优化学生回答:牛顿发现万有引力定律是典型的科学活动,而瓦特发明蒸汽机则是典型的技术活动.结合自己的知识和经验,分别举出3个科学活动和技术活动的实例.科学活动技术活动1. . 1. .2. . 2. .3. . 3.科学与技术有什么联系呢(1)相互作用,相互制约.(2)科学促进技术发展,技术推动科学进步.教师讲解:(2)技术与其他学科的关系技术常常涉及工具,材料,技能,工艺,程序等,艺术则涉及人类的价值观,审美观,艺术修养等.总结::技术技术是满足人类的需求和愿望为目的,创新性是技术的灵魂,任何技术的发展都需要发明和革新;技术具有跨学科的性质,需要运用多门学科的知识.课后思考 :给自己家里的门设计防盗报警器讨论:(1)神舟5号与神舟6号有什么区别(2)你认为有哪些方面的创新呢附:各小组组长做最后总结区别:创新第一章走进技术世界第二节技术的性质说课稿一说教材《技术的性质》是《通用技术》苏教版第一章第二节的内容.本节课分成三个内容:(1)技术的目的性.(2)技术的创新性.(3)技术的综合性.在整个教学过程中,首先,通过复习第一章的内容从而引入新课,运用简单的案例及实物提高学生的学习兴趣,突破重难点,引导学生较好掌握技术的性质,培养学生的创新意识,通过神舟六号的实例激发学生对通用技术强烈的学习愿望,培养学生爱国主义思想品质,引导学生参与进来,师生互动,养成主动学习积极思考的良好风趣.二说学生这是高一年级的学生在学好〈技术的价值〉的基础上,对技术还没有深入的了解,在教学中,我通过教学案例由简到难的分析,有效的设置情景,调动学生的学习主动性,进而培养学生的自主学习,做好学生走进技术世界的引路人.三,教学目标及重难点根据本节教材内容和课程标准,本节课的教学目标制定如下:1,知识目标:使学生理解技术是人类有目的和有意识的活动成果.知道技术的发展需要发明和革新;理解技术活动往往需要综合运用多种知识.2,能力目标:培养学生热爱技术的观念,提高学生的创新精神.3,态度和情感:使学生懂得技术的发展要靠创新,没有创新的技术就没有生命力.通过技术发明和革新的案例,激发学生对技术创新的兴趣,特别是"神舟六号"案例的讨论,不仅可以提高学生的集体团队合作精神,更好的进行学生的爱国主义教育.4,重点和难点重点:是知道技术的发展需要发明和革新,技术活动往往需要综合运用多种知识难点:是理解科学和技术的区别与联系.四,说教法引入以学生生活贴近的最新技术产品实物,让学生从实物及典型的案例中寻找技术的性质所在,激发师生互动,把教学活动推上高潮.五教学过程第一环节:技术的性质引入,时间约2分钟.引入教学:复习第一章的内容,讲到了技术与人,技术与社会,技术与自然的关系,同时也了解到技术的重要性,那么技术具有什么性质呢从而引入新的课题.第二环节:时间约5分钟.让学生阅读课本上的案例(助听器的发明),回答3个问题,然后总结出技术具有目的性第三环节:时间约23分钟通过展示实物(普通梳子和可折叠梳子)及展示案例(手工拔毛和机械拔毛的图片)组织学生回答技术具有创新性,然后运用具有说服力的案例给以解释,教师引导学生回答显示器的革新与电视机的创新和发展经历了哪几个技术革新阶段了解技术的创新是一个艰难而曲折的历程和漫长的进化过程,需要不断的更新换代,组织学生(完成神舟5号与神舟6号有什么区别你认为有哪些方面的创新呢 )的讨论培养学生自主学习,探究问题及合作解决问题的能力.第三环节:时间约7分钟组织学生回答(分析制作一个小椅子需要综合运用哪些知识 )并解决问题(在下图中的小椭圆形空白处填写这些学科的名称.)组织学生回答(技术具有综合性),分析技术与科学的区别及联系,提出合理的问题,让学生轻轻松松的突破这个难点.第四环节:时间约3分钟总结:技术技术是满足人类的需求和愿望为目的,创新性是技术的灵魂,任何技术的发展都需要发明和革新;技术具有跨学科的性质,需要运用多门学科的知识.课后思考 :给自己家里的门设计防盗报警器.评委点评:本课的教学设计,对教学内容的分析和教学目标定位准确,教学过程设计合理.在课堂教学过程中,教师语言表达优雅自然,师生互动自然亲切,能积极引导学生进行思考.为了突破教学重点难点,引入贴近学生生活的技术案例或实物进行教学.由助听器案例的分析,引导学生总结出技术的目的性,再用洗衣机的案例加强学生的认识,用的普通梳子与可折叠梳子,手工拔毛和机械拔毛的案例,能够很好的说明技术的创新性,同时也能够说明创新的两种方式,应该说,占老师在技术案例的选择上是花了功夫和思考的.在课堂实践环节,让学生分析和阐述了"神舟六号"有那些方面的创新,符合学生的最近发展区的,结合我国在"神舟六号"发射期间进行的大量航空航天知识宣传,让学生回忆和总结归纳,让学生不仅在对技术的创新性加深认识的同时也培养了爱国主义思想.总的来说,这节课通过让学生从实物及典型案例中认识到技术的性质所在,通过贴近生活的案例分析和观察,层层展开教学内容,逐步突破教学重点和难点达成教学目标,教学过程松弛有度,符合学生的思维习惯,应该说这是一节很好的示范课.本课教学形式略显传统,上课的基本线索存在一定局限,对教学内容的拓展和外延不足,对课堂实践中学生的总结没有提升到更高的层次去理解,课后安排的练习有些偏难,特别是才开始进行通用技术学习的学生,没有结合教学内容和学生的水平进行安排.。

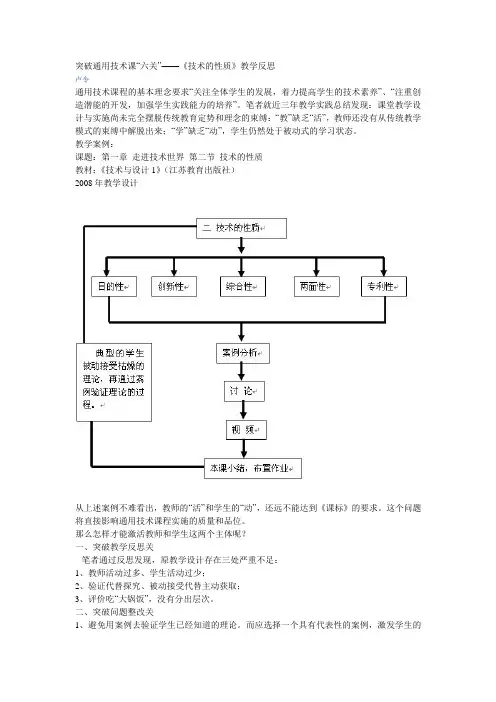

突破通用技术课“六关”——《技术的性质》教学反思卢令通用技术课程的基本理念要求“关注全体学生的发展,着力提高学生的技术素养”、“注重创造潜能的开发,加强学生实践能力的培养”。

笔者就近三年教学实践总结发现:课堂教学设计与实施尚未完全摆脱传统教育定势和理念的束缚:“教”缺乏“活”,教师还没有从传统教学模式的束缚中解脱出来;“学”缺乏“动”,学生仍然处于被动式的学习状态。

教学案例:课题:第一章走进技术世界第二节技术的性质教材:《技术与设计1》(江苏教育出版社)2008年教学设计从上述案例不难看出,教师的“活”和学生的“动”,还远不能达到《课标》的要求。

这个问题将直接影响通用技术课程实施的质量和品位。

那么怎样才能激活教师和学生这两个主体呢?一、突破教学反思关笔者通过反思发现,原教学设计存在三处严重不足:1、教师活动过多、学生活动过少;2、验证代替探究、被动接受代替主动获取;3、评价吃“大锅饭”,没有分出层次。

二、突破问题整改关1、避免用案例去验证学生已经知道的理论。

而应选择一个具有代表性的案例,激发学生的学习欲望,积极探究,主动获取知识。

2、教师要精讲,把精彩留给学生,注重开发学生创造潜能。

3、在评价方面要体现出层次性。

即体现出“学与不学”的区别、学得“好与一般”的区别。

三、突破教学设计关一节课能否达到预期的教学目标,与备课阶段的教学设计有直接关系。

笔者强调关注和体现两项设计,一是基础知识、基本技能训练设计(设计一);二是主体自主发展的学习方式、学习习惯和思维方式训练的引领性设计(设计二)。

设计一:为狗解闷的仪器现在很多人都因为工作繁忙而忽略了家庭宠物。

宠物在主人上班期间是很无聊的。

如果有两个宠物在家,又会因玩闹而将房间弄乱。

由于主人一般都没精力去照顾它们,所以为狗设计一台解闷的仪器。

主体是一件狗的衣服(有帽子,防水,很薄),上面有可伸缩的杆(质量很轻),左面绑上狗喜欢的东西。

衣服上有感知狗心情的装置和小型的音乐盒。

第一节《技术的价值》教学设计一、教学分析1、教材分析这一章主要是要让学生正确认识技术的概念、特征和性质。

了解技术对人的的价值,主要从“技术与人”、“技术与社会”、“技术与自然”三个方面阐述技术的产生对人、社会和自然的产生的作用和影响。

从而为课程今后的学习奠定一个基调,让学生认识到通用技术课程对人的重要性和价值所在。

2、学情分析技术与人有着广泛的接触和联系,但《通用技术》对学生来说却是一个全新的课程。

对于这门课学生充满了好奇和期待,又由于不是高考科目,地位受到到较大影响。

第一节课既是开始,又是引导课和兴趣课。

为了一个好的开始,第一节课要达到以下目的:了解要课程的主要内容和学习目标,了解技术的主要性质和独特价值,以及学好这门课程的重要意义。

三、教学目标:(1)、知识目标:①知道技术的基本概念及主要特征,技术的过去和现在,了解技术与人类的关系;②知道技术对人类生活、经济、社会和环境的重大影响。

2、能力目标:能用技术的思考方式思考与技术有关的问题,以提高思维水平。

(3)、态度和情感:培养主动探究技术,学习技术的乐趣。

5、重点和难点:技术概念的来源和理解;技术对人类的生活、经济、社会和环境的价值和影响6、教学方法:分析、讨论、讲解和辩论。

二、教学过程(主要过程)导入:这节课我们开始学习通用技术-技术与设计中的走进技术世界的第一课:技术的价值。

(其他导入语略)讲授新课:(讲授、阅读案例、提问和讨论相结合)新课内容:一技术的价值(1)技术与人(2)技术与社会(3)技术与自然详细过程:(1)、技术与人:首先,技术是人类位满足自身的需求和愿望对大自然进行的改造,技术是因为人类的需要而产生的。

(在这里,并不需要给技术下一个严格确切的定义,只是要让学生知道技术产生的原因。

这里的大自然包括天然自然和人工自然)【阅读】(学生快速阅读)“案例分析”-“从火到灯——人类走向文明的历程”【讨论】(师生互动进行,教师提问,学生作答)如果人类没有控制和利用火、没有发明灯,我们的世界将会是怎样的一幅景象?我们人类对光明的需求,是如何推动了照明技术的产生和发展?其次,技术的产生实现了对人的保护、解放和发展。

效果分析每个任课教师都知道:课堂教学效果是教师进行课堂教学的落脚点,一切教学手段的运用和教学方法的选择最终的目的是课堂教学效果的最大化。

本节课我对每一个教学环节的设计和方式、方法的选择都经过了全学科组的思考、在不断修订中改进,围绕一个主线展开即新版水浒最终选择在东平拍摄,通过发现问题、明确要求,最后解决问题,成功进行拍摄,并取得了超预期的效果,这样设计的效果会怎样?通过紧紧围绕新版水浒选择在东平拍摄这一核心要求来组织和开展教学活动,让学生感觉到十分新奇,都充满了兴趣,课堂上也十分活跃,大大激发了学生的参与度。

本节课我重在落实学生是课堂的主体,通过学生表情的变化、思维的速度,回答问题、练习、测试、动手操作的准确性等信息反馈,获知教学信息的传输是否畅通,也可看出新知识新技能的掌握情况。

教学任务的完成可以通过大多数中下学生都掌握了本节课的内容足以得到体现。

总之,本节课在我的引导帮助下,全体学生的潜力得到很大限度的挖掘,智力好的学生吃得饱,中等水平的学生吸收得好,差的学生消化得了,学生人人学有所得。

课堂教学中充分体现师生平等、教学民主的思想,师生信息交流畅通,情感交流融洽,合作和谐,配合默契,教与学的气氛达到最优化,课堂教学效果达到最大化。

教师教得轻松,学生学得愉快。

教学对象分析学生对“问题”并不陌生,从小到大,他们已经接触了各种各样的问题。

这里要让学生明确教材这里指的问题是技术问题。

对于发现技术问题的途径与方法,学生可能知道可以从观察日常生活来发现问题,但对其它的途径和方法并不了解。

从“观察日常生活来发现问题”是发现问题的一种途径和方法,但学生往往忽略了生活中出现的问题,很少主动在生活中发现问题。

如何让学生主动在生活中发现问题和提出问题,就成了本节课教学的难点。

教材内容分析1.教材的地位和作用“设计课题的确定”是技术设计过程的首要阶段,发现问题又是明确问题的前提。

它对学生理解设计的一般过程,建立发现问题、认识问题的意识,形成对问题的敏感性以及揭示与明确问题具有重要的作用。

《技术的性质》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 理解技术的含义及技术的基本特性。

2. 了解技术发展的一般规律。

3. 理解技术在人类生活中的作用。

二、教学重难点1. 教学重点:理解技术的性质,包括技术的本质、技术的不确定性、技术的双重性等。

2. 教学难点:如何将理论知识与现实生活中的技术实例相结合,以便更好地理解技术的性质。

三、教学准备1. 准备教学PPT,包括图片、案例和相关资料。

2. 准备实物模型或视频资料,以辅助教学。

3. 准备一些基础的技术书籍和杂志,供学生阅读和讨论。

4. 设计教室讨论题目,引导学生进行深入思考。

5. 安排一次实地考察,让学生亲身体验技术应用的实际场景。

四、教学过程:(一)导入新课通过展示一些发明和创新案例,如瓦特改良蒸汽机、贝尔发明电话等,让学生了解技术在人类历史和社会生活中的重要塞位和作用。

然后引出《技术的性质》这一课程主题,向学生介绍本课程的目标、意义和内容。

(二)介绍技术与科学的区别和联系通过讲解技术和科学的定义、特征和钻研对象,帮助学生了解技术与科学之间的区别和联系。

通过案例分析,让学生认识到技术在科学钻研基础上的应用和发展。

(三)探讨技术与哲学的干系通过讲解哲学对技术的认识和理解,引导学生思考技术与哲学的干系。

可以组织学生进行小组讨论,让学生思考技术对社会、文化、环境等方面的影响,以及技术发展的伦理、道德和社会责任等问题。

(四)介绍技术发展的历史和现状通过讲解不同时期的技术发展历程和现状,帮助学生了解技术发展的规律和趋势。

可以组织学生进行小组讨论,让学生思考当前技术发展面临的问题和挑战,如环境问题、伦理问题、安全问题等。

(五)实践操作与互动问答在课程结束前,可以安排学生进行实践操作,如制作一个小型电子产品或设计一个技术方案等。

通过互动问答环节,了解学生对本课程内容的掌握情况,解答学生的疑问,并鼓励学生继续探索和思考技术问题。

(六)安置作业要求学生课后阅读相关文献资料,思考技术对社会、文化、环境等方面的影响,以及如何增进技术的可持续发展等问题。

步骤2:一、技术源于什么?师:技术和我们每个人都是息息相关的,我们在座的每一位同学随时随地都能感受到它的存在。

比如我们家里的电脑、DVD、电视、电话、笔等,还有因特网技术、‘神舟六号’航天飞船等。

材料一:我们的衣食住行都和技术有关。

如1、我们身上穿的衣服——纺织技术、服装设计技术2、我们吃的大米、白面——农业技术、杂交水稻技术(袁隆平)3、我们住的房屋——建筑技术4、上学、出门坐的火车、飞机——汽车技术、航空技术(大飞机制造)材料二:原始人的工具看图片讨论回答技术源于人们改变自身生存条件、改造自然的愿望。

是人类改造自然的工具与方法。

步骤3师:?试举出几项满足人们需求和愿望的技术,填入下表,并和同学们进行讨论、交流。

技术项目内容或技术产品名称满足了人们什么需求和愿望电话电视计算机手机❖讨论:人们的衣食住行、交往、教育等方面都发生了哪些变化?二、技术的发展历史1、石器时代:(石刀、石斧)2、青铜器时代:(青铜器的制造)3、铁器时代:(冶铁、制造铁器)4、蒸汽机时代:(蒸气机、工业化时代)5、电气时代:(电能、电动机)6、信息时代:(信息技术、生物工程技术、新材料技术、海洋技术、空间技术三、技术的性质1、实践性:技术来源于实践、应用于实践。

每一项技术都有很强的针对性和目的性。

(技术应用具有两面性)2、综合性:(1)每一门技术都可以看成由多学科的知识综合而成。

(2)技术是各种经验、知识、物质手段综合运用的结果。

学情分析高一学生思维活跃,勇于思考问题、探究问题,参与意识强,但技术知识的储备不充分,缺乏深层次的理性认识,技术思维能力还有待提高。

通过初中的学习,对技术的内容已经有了一定的了解,但仅仅是对表面内容等比较熟悉,对于如事件的原因,评价影响等思考探究较少,学习方法也比较单一。

因此,在教学过程中,针对这种情况我以手机屏幕的发展为主线,依据课标,利用图片,史料等方法让学生学会思考,学会探究本课中的问题。

效果分析学生不喜欢学习技术或对技术课不感兴趣,往往觉得自己距离技术太遥远或与自己关系不大,这与技术教师的课堂教学是有很大关系的。

《技术的性质》教学设计一、教学目标知识与技能1.知道技术的性质包括技术的目的性、创新性、综合性、两面性、专利性等。

2.知道创新的形式包括发明和革新。

过程与方法1.通过举例分析,理解技术的目的性即是技术“因人而生,以人为本,为人服务”的具体体现。

2.通过讨论及案例理解创新对技术发展的作用。

3.通过对典型案例的讨论理解技术的两面性。

情感态度与价值观通过交流、讨论,养成技术意识,破除对技术及创新的神秘感,能够积极主动的参与技术活动,培养创新意识。

二、学情分析高一年级学生是首次接触通用技术课程,对课程内容了解不多,所以,本节应注意案例和学习方式的选择,选择贴近学生生活的案例,激发学生的学习兴趣。

从学生已有的知识水平来看,学生已经在初中了解了古代的四大发明、世界历史上的几次科技革命,在第一节的课程中理解了技术的产生和发展的历程。

三、教学重难点分析及解决措施本节的教学重点是技术的性质,教学难点是技术的性质的案例分析。

对于教学重点是通过教师讲述自行车发展历程及影响,引导学生进行总结而得出。

对于教学难点是通过学生通过小组讨论,从而加深对于技术的性质的整体理解和把握。

四、教学过程五、板书设计第二节技术的性质一、目的性二、创新性核心三、综合性多种学科的综合四、两面性《技术的性质》学情分析高一年级学生是首次接触通用技术课程,对课程内容了解不多,所以,本节应注意案例和学习方式的选择,选择贴近学生生活的案例,激发学生的学习兴趣。

从学生已有的知识水平来看,学生已经在初中了解了古代的四大发明、世界历史上的几次科技革命,在第一节的课程中理解了技术的产生和发展的历程。

从学生的认知发展特点来看,高一学生正处于一个好奇爱问、求知欲强、想象力丰富的年龄阶段,对直观的事物感知能力较强,抽象思维逐步形成,渴望自我价值的充分体现,因此,在学生学习的过程中,应该充分发挥学生个体的主观能动作用,激发学生学习兴趣,培养学生的抽象思维能力和发现问题-分析问题-解决问题的能力。

技术的性质

文档内容:技术的性质

章节:第一章走进技术世界第三节技术的性质

课时:任务一

作者:

一、教学目标

1. 知识与技能目标

(1) 结合我国优秀的传统技术文化,理解技术的目的性、实践性和综合性的性质。

(2) 理解科学与技术的区别与联系。

2. 过程与方法目标

(1)通过情境创设,感受并理解技术的目的性。

(2)通过技术体验和案例分析,理解技术的目的性、实践性和综合性。

3. 情感态度和价值观目标

(1) 形成正确的技术价值观。

(2) 能够积极主动地参与技术体验,培养实践精神和创新意识,并形成使用技术的责任意识。

(3) 学会小组合作,培养学生合作精神和团队意识。

二、教学重点

结合我国优秀的传统技术文化,理解技术活动往往需要综合运用多种知识。

三、教学难点

理解科学与技术的区别与联系。

四、教学方法

情境创设、讲授演示、技术体验、任务驱动、小组合作、小组讨论。

五、设计思想

1. 教材分析

本节课是第一章“走进技术世界”第三节“技术的性质”的任务一。

这节内容主要有三个知识点:一是技术的目的性,能分析所例举技术的根本出发点,即发明该技术的初衷;二是技术的实践性,体会技术是一种实践性的知识;三是技术的综合性,理解技术往往需要综合多种学科的知识,理解科学与技术的区别和联系。

在第前两节的教学中,学生对技术有了初步的认识,本节课中学生将学习技术的几个性质,对技术作一个更为深入的了解,进一步去了解我们所处的技术世界。

本节的教学重点将放在技术的综合性,通过技术体验和思维碰撞,培养学生的实践精神和创新意识。

2. 教学策略设计

本节课的内容以学生进行技术体验和参与思考分析为课堂教学主线,以优秀的传统技术文化的“桔槔”为线索,激发学生的学习兴趣,充分调动学生参与讨论的积极性和主动性,以达到提高教学质量和效率的目的。

为充分体现老师的主导作用、学生的主体地位,在教学过程中,采用多媒体课件进行案例分析、演示讲解,学生主动实践、探究式学习等教学方法。

3. 学情分析

高中的学生已有一定的生活经验,在以前的各学科当中或多或少地接触到一些技术的知识或案例,但一般都是零碎而非系统的,感性而非理性的,而且往往并非从技术的角度出发。

在经历了前一节“技术的价值”的学习后,他们走进了技术的世界,发现了人类的创新活动和技术发展给世界带来的繁荣和异彩,激发了投身技术创新行列,实现人生价值的热情,为本节的学习奠定了基础。

学生对技术的性质识记并不困难,关键是通过技术体验、讨论、马上行动等活动,能对技术的性质实现理解、内化,形成和提高理解技术、评价技术以及逻辑思考、批判性思考等方面的能力。

六、教学准备

多媒体教学设备、教学课件PPT、桔槔模型制作的材料和工具、

桔槔模型等。

七、教学过程

1.导入新课

通过第一节课的学习,我们已经知道了技术的价值,技术与人、社会、自然的辨证关系,初步建立了技术意识。

接下来将从技术最基本特性的角度出发,主要介绍技术的目的性、实践性和综合性。

2.走进情境

周华所在的第三小组的任务是河边汲水。

野外生存营地附近有一条小河,河流湍急。

河水水面与地面落差较大且岸边湿滑。

如果直接到河边用小桶拎水,效率低而且还很危险。

为了防止发生危险,不能直接去河边拎水。

小组讨论:和抒己见,有何好的办法?

讨论结果:用滑轮、用救生绳索、换地方、搭个支架……

教师引导:通过《庄子·天地》中记载的“凿木为机,后重前轻,挈水若抽,数如沃汤”引出我国传统技术方化产物-桔槔。

3.技术的性质

①目的性

老师:看到桔槔这个古人创造的技术产物,这一工具就是在今天仍然有很多地主在使用,我们不仅感叹古人伟大的创造力,感觉到我们国家古代文化、技术的精深。

人们为了汲水的方便和省力,经过不断的探索,终于创造出了沿用了几千年的技术产物——桔槔这一

汲水工具,通过这个技术产物,我们可以看到技术的产生和发展,都是人类有意识、有目的活动的成果。

它总是从一定的具体目的出发,针对具体的问题,形成解决的办法,从而满足人们某方面的具体需求。

人类有目的、有计划、有步骤的技术活动推进了技术的不断优化和发展。

②实践性

技术体验:自制简易桔槔模型

体验目的:

通过体验简易桔槔模型的制作过程,感悟技

术的性质,体验我国优秀的传统技术文化的魅力。

情境展示:

为了安全、省力地从河中汲水,大家各抒己见。

有的同学提到可以仿造古人“凿木为机,后重前轻,挈水若抽,数如沃汤”的桔槔,这个方法可行吗?

问题分析:

桔槔的制作目的是安全、省力、高效地汲水,它的设计与制作是在综合理解和应用杠杆原理与人机关系的基础上进行的。

要确保汲水人的安全,需要考虑支撑杆固定位置及固定方法的问题;要想汲水又快又省力,需要考虑水桶的大小与配重之间的关系等。

活动准备:

材料:一次性纸杯、棉线、规格为200 mm×100 mm×5 mm的木板(底座)、规格为300mm×50mm×5 mm的木板(支柱)两根、直

径为5 mm×100 mm的木棍(横杆)、直径为5mm×500mm的木棍(杠杆)、直径为2 mm的橡皮筋若干、小水盆、砝码、热熔胶棒。

工具:剪刀、手电钻、热熔胶枪、弹簧测力计。

主要过程:

1. 使用上述材料和工具制作桔槔模型。

2. 将桔槔模型放置在略高于小盆水面的位置,使用它进行汲水试验,并调整杠杆支点的位置,体验汲水用力情况。

讨论:

要把汲到的水运送到岸边,需要对这个装置进行哪些改进?

马上行动:在使用桔槔模型汲水的过程中,同学们发现,取水时水桶总是漂浮在水面上,很难打到水。

如何解决这个问题呢?请对该装置进行改进,验证自己的想法。

③综合性

思维碰撞:为了提高桔槔模型汲水的效率,要综合运用哪些学科知识?

学生小组讨论:杠杆原理、转动的知识、木材学、结构学、连接学……

教师引导:技术具有跨学科的性质,综合性是技术的内在特性。

一般地,每一项技术(产品)都需要综合运用多个学科、多方面的知识。

技术与科学的区别。

科学:苹果引发的万有引力定律。

技术:苹果公司开发的iphone移动通讯终端。

从案例中,我们可以发现技术与科学两者的区别:

科学与技术的成果形式不同。

科学成果一般表现为理论、概念、定律、规则、论文等,此类成果

一般不具有商业性;而技术成果一般则以工艺流程、设计图、操作方法等形式出现,此类成果可以商

品化。

科学与生产不发生直接的联系,而技术直接服务于生产,技

术离开了实践,就无法体现其价值。

马上行动:

结合自己的知识和经验,分别举出3个科学活动和技术活动的实例。

观看视频:“洞察号”探测器登录火星成功

技术与科学的联系。

1.科学研究为技术发展拓展空间,成为技术发展的重要基础。

2.技术发展也促进科学的应用和延伸。

科学促进技术发展,技术推动科学进步。

技术与其他学科的关系

技术不仅与科学有着紧密的关系,还与社会、工程、数学、艺

术等学科也有着千丝万缕的联系。

如

当代技术与艺术的关系就十分密切。

技术常常涉及工具、材料、工艺、程序等,而艺术则涉及美学、造

型、色彩、装饰,以及人类的价值观、审美观、艺术修养等。

艺术能触发智慧的火花,激发技术创造的

想象力,而技术进步也会带来艺术创作方式的改变。

4.课堂小结

引导学生进行自我总结。

学情分析

高中的学生已有一定的生活经验,在以前的各学科当中或多或少地接触到一些技术的知识或案例,但一般都是零碎而非系统的,感性而非理性的,而且往往并非从技术的角度出发。

在经历了前一节“技术的价值”的学习后,他们走进了技术的世界,发现了人类的创新活动和技术发展给世界带来的繁荣和异彩,激发了投身技术创新行列,实现人生价值的热情,为本节的学习奠定了基础。

学生对技术的性质识记并不困难,关键是通过技术体验、讨论、马上行动等活动,能对技术的性质实现理解、内化,形成和提高理解技术、评价技术以及逻辑思考、批判性思考等方面的能力。

效果分析

本节课教学中,主要通过情境创设,先让学生走进情境,为本节课的学习做好铺垫,整节课以情境出现的中国传统文化技术——桔槔为主线来展开教学,所有的后续教学活动都是以技术体验桔槔模型为例进行的,如讨论、马上行动、思维碰撞等。

教学过程让学生完成桔槔模型的制作去体验技术,通过体验来培养学生的兴趣、增加参与度,把学生的学习劲头带动起来,使学生在轻松的课堂环境中学到知识,体会到技术课的学习是件愉快的事,破除学生对技术课学习的畏难心理,从而激发学生学习技术的欲望,进而提高学习效率。

教学的知识通过学生的体验、实践、讨论呼之即出,顺理成章,重点和难点的解决也水到渠成,同时感受到中国博大精深的优秀传统技术文化,培养了学生的爱国意识,科技创新精神、动手实践的能力和物化的能力,通过火星登录成功视频让学生感受科技发展的迅速及科技的强大力量,体会科学与技术的区别和联系,培养爱国情怀,有利于学生核心素养的形成。

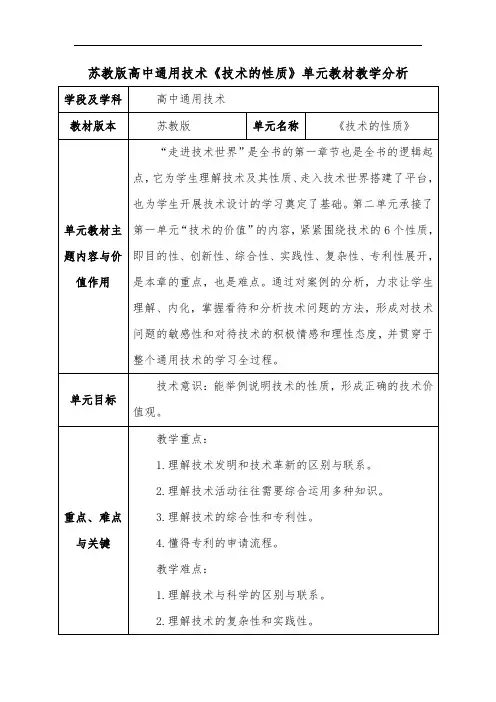

教材分析

本节课是第一章“走进技术世界”第三节“技术的性质”的任务一。

这节内容主要有三个知识点:

一是技术的目的性,能分析所例举技术的根本出发点,即发明该技术的初衷;

二是技术的实践性,体会技术是一种实践性的知识;。