2012年高考专题复习专题2-近代中国维护国家主权的历程-历史-新课标-人民版

- 格式:ppt

- 大小:3.48 MB

- 文档页数:166

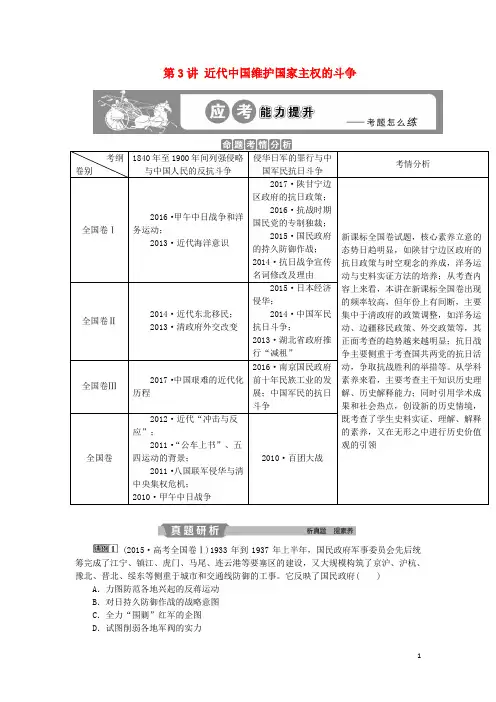

第3讲近代中国维护国家主权的斗争(2015·高考全国卷Ⅰ)1933年到1937年上半年,国民政府军事委员会先后统筹完成了江宁、镇江、虎门、马尾、连云港等要塞区的建设,又大规模构筑了京沪、沪杭、豫北、晋北、绥东等侧重于城市和交通线防御的工事。

它反映了国民政府( ) A.力图防范各地兴起的反蒋运动B.对日持久防御作战的战略意图C.全力“围剿”红军的企图D.试图削弱各地军阀的实力【知识定位】 本试题考查局部抗战期间国民党的抗战准备。

【素养解读】 全国卷高考命题以素养考查为主,本题考查“时空观念”,具体解读如【解析】 本题关键信息是“1933年到1937年上半年”,这一时期是在全民族抗战开始之前。

由材料中国民政府构筑的防御要塞区域来看,主要在战略要地和重要城市以及交通线布置防御工事,结合这一时期日本侵华加剧,中日民族矛盾上升为主要矛盾的背景,这样的布置实质上反映了国民政府为抗战作准备及对日持久防御作战的战略意图,故选B 项。

【答案】 B(2013·高考全国卷Ⅱ)1877年,清政府采纳驻英公使郭嵩焘的建议,在新加坡设立领事馆。

此后,又在美国旧金山,日本横滨、神户、大阪及南洋华侨聚居的商埠设立了领事馆。

这反映了清政府( )A .力图摆脱不平等条约的约束B .外交上开始出现制度性变化C .逐步向近代外交转变D .国际地位得到提高【知识定位】 本题考查洋务运动期间的中国外交近代化。

【素养解读】 全国卷高考命题以素养考查为主,本题考查“时空观念”和“历史解释”两方面,具体解读如下:【解析】 解答本题要抓住“1877年”这一时间信息分析。

材料信息并不能说明A 项;由材料可以看出,当时的清政府只是刚刚开始在一些国家设立领事馆,外交上并未出现制度性变化,排除B 项;19世纪下半叶的中国正在列强侵略下,一步步沦入半殖民地半封建社会的深渊,国际地位不可能提高,排除D 项;清政府由闭关锁国到被迫开放再到主动在别国设立领事馆,这表明了清政府的外交开始向近代外交转变。

专题综合提升专题一近代史上列强对中国的侵略深化理解对近代列强侵华的基本认识(1)从发动者上看:侵华国家从一国到多国,再从多国到一国;地域上由以欧洲列强为主到以日美为主,反映出近代国际关系由以欧洲为中心到向两侧转移的变化。

(2)从列强侵华目的上看:欧美列强的最终目的是获取最大经济利益,不平等条约规定的开埠通商、协定关税、资本输出等,都是这一根本目的的具体体现。

日本的最终目的是使中国殖民地化。

(3)从结果上看:除抗日战争中国取得完全胜利外,其他战争均以中国失败告终,这说明只有全民族团结起来,才能取得反击外来侵略的胜利。

(4)从列强侵华的影响上看:对中国产生了双重影响。

一方面,造成了中国的贫穷落后,阻碍了中国民族资本主义的发展;另一方面,冲击了中国旧的经济和政治秩序,扩大了中外交流的范畴和规模,客观上有利于中国近代社会的进步。

专题二中国社会各阶级的探索1.农民阶级(1)实践:先后掀起两次大规模的革命运动:太平天国运动、义和团运动。

(2)主张:《天朝田亩制度》《资政新篇》;“扶清灭洋”。

(3)特点:具有革命性的一面,农民阶级是民主革命的主力军;同时也具有落后性的一面,其阶级属性决定了革命斗争只能是失败。

2.资产阶级(1)实践:维新变法运动、实业救国、辛亥革命、新文化运动、北伐战争等。

(2)主张:实行君主立宪(或三民主义)、民主和科学,建立资产阶级共和国,发展资本主义。

(3)特点:具有先进性,是民主革命的动力之一,但同时又具有妥协性、软弱性的一面,决定了其改革或革命只能是“屡战屡败”。

3.无产阶级(1)实践:北伐战争、土地革命、抗日战争、解放战争。

(2)主张:运用马克思主义、毛泽东思想作指导,建立新民主主义国家。

(3)特点:集革命性、先进性于一身,决定其领导革命取得最终的胜利。

专题三新民主主义革命时期国共两党关系的演变1.合作→对抗→再合作2.再合作→再对抗深化理解影响国共两党关系变化的主要因素(1)两党的阶级性质不同。

专题二近代中国维护国家主权的斗争和民主革命一、近代中国维护国家主权的斗争二、近代中国的民主革命从1840年到1949年一百多年来近代中国维护国家主权的斗争和民主革命的历史,是一部中国人民的屈辱史,又是一部中华民族的抗争史和探索史。

,近代前期列强发动了两次鸦片战争、中日甲午战争、八国联军侵华战争,中华民族进行了英勇不屈的反抗;抗日战争是近代以来中华民族反侵略战争第一次取得的完全胜利。

太平天国运动、义和团运动和辛亥革命是旧民主主义革命时期的重大事件。

在中国共产党的领导下,新民主主义革命取得了伟大胜利,建立了新中国。

第3讲近代中国维护国家主权的斗争列强入侵与民族危机概念阐释——半殖民地半封建社会伟大的抗日战争概念阐释——正面战场和敌后战场轻巧识记——抗日战争[①日本帝国主义在中国发动了九一八事变、卢沟桥事变,制造了南京大屠杀等一系列惨案,对中国人民犯下了滔天罪行。

②在民族危机面前,国共合作,建立抗日民族统一战线,正面战场和敌后战场互相配合,共同抗击日本侵略者。

③1945年,日本无条件投降,中国人民第一次取得的反对帝国主义侵略的完全胜利,成为中华民族再次振兴的转折点。

1.1854年英国向清政府提出体现资本主义国家根本需求的全面修改《南京条约》的要求。

主要内容为:中国全境开放通商,鸦片贸易合法化,进出口货物免交子口税,外国公使常驻北京等。

此时资本主义国家最根本的诉求是( )A.抢占殖民地B.开拓世界市场C.将鸦片贸易合法化D.控制中国外交解析:选B 依据“中国全境开放通商,鸦片贸易合法化,进出口货物免交子口税”分析可知,列强“修约”的目的是开拓中国市场,便利西方国家在中国“通商”和进行鸦片贸易,故B项符合题意。

2.下图漫画反映了近代中国某场战争,它附有生动的文字说明:“小小的、矮矮的小家伙跑到瓷器店里欺负中国人”。

这场战争( )A.开放上海等五处为通商口岸B.使清政府成为“洋人的朝廷”C.刺激了列强掀起瓜分中国的狂潮D.使中国开始沦为半殖民地半封建社会解析:选C 根据材料中“小小的、矮矮的小家伙跑到瓷器店里欺负中国人”可知指的是甲午中日战争,之后列强掀起了瓜分中国的狂潮,故C项正确;A、D两项为鸦片战争的影响,B项为八国联军侵华的影响,故排除。

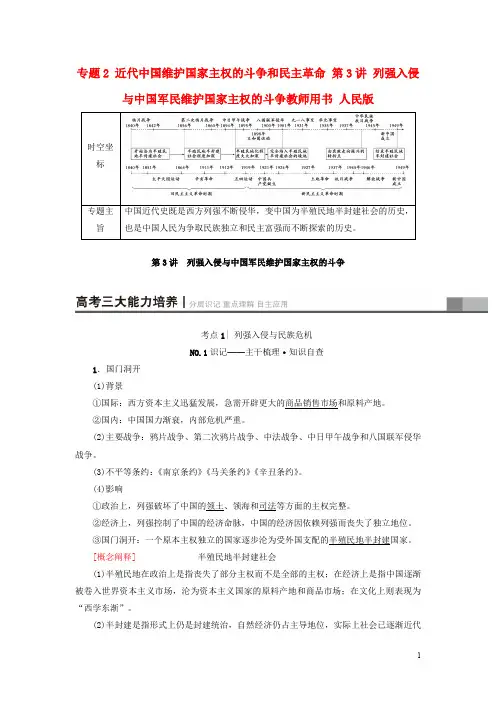

专题2 近代中国维护国家主权的斗争和民主革命 第3讲 列强入侵与中国军民维护国家主权的斗争教师用书 人民版第3讲 列强入侵与中国军民维护国家主权的斗争考点1| 列强入侵与民族危机NO.1识记——主干梳理·知识自查1.国门洞开(1)背景①国际:西方资本主义迅猛发展,急需开辟更大的商品销售市场和原料产地。

②国内:中国国力渐衰,内部危机严重。

(2)主要战争:鸦片战争、第二次鸦片战争、中法战争、中日甲午战争和八国联军侵华战争。

(3)不平等条约:《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》。

(4)影响①政治上,列强破坏了中国的领土、领海和司法等方面的主权完整。

②经济上,列强控制了中国的经济命脉,中国的经济因依赖列强而丧失了独立地位。

③国门洞开:一个原本主权独立的国家逐步沦为受外国支配的半殖民地半封建国家。

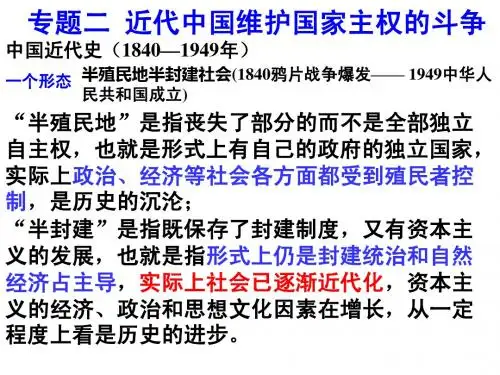

[概念阐释] 半殖民地半封建社会(1)半殖民地在政治上是指丧失了部分主权而不是全部的主权;在经济上是指中国逐渐被卷入世界资本主义市场,沦为资本主义国家的原料产地和商品市场;在文化上则表现为“西学东渐”。

(2)半封建是指形式上仍是封建统治,自然经济仍占主导地位,实际上社会已逐渐近代化。

但无论是从政治上还是经济上,都不能认为中国一半是殖民地一半是封建或认为政治上是半殖民地而经济上是半封建。

[轻巧识记]近代列强侵华的“五大趋向”2.瓜分狂潮与民族危机(1)原因:日本强迫清政府签订的《马关条约》,刺激和加剧了列强对中国的争夺,列强由此掀起了瓜分中国的狂潮。

(2)过程①三国干涉还辽是列强瓜分中国狂潮的开端。

②法、英、日等国纷纷在中国强占租借地,划分“势力范围”。

(3)美国提出“门户开放”政策①背景:列强在华划分势力范围时,美国正忙于美西战争,无暇顾及中国;打败西班牙后,为了满足美国工商界进入整个中国市场的需要,向列强提出了“门户开放”政策。

②内容:承认列强在华势力范围中的既得权益,同时要求各列强开放其势力范围,使美国也能从中“利益均沾”。

金版教程2012 历史高考总复习人民版近代中国维护

国家主权的斗争和

1840—1949 年是中国近代史时期,由于列强的入侵,近代中国逐步沦为半殖民地半封建社会。

列强侵华和中国军民维护国家主权的斗争,是贯穿中国近代史的两条主线:一方面列强通过一次次侵略战争,强加给当时的中国政府一系列不平等条约,拥有独立主权的中国逐步沦为受列强支配的半殖民地半封建的国家;另一方面面对外来侵略,中国军民坚决维护国家主权,捍卫民族尊严,顽强抗击侵略。

1.列举1840—1900 年间西方列强的侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹,体会中华民族英勇不屈的斗争精神。

2.简述中国军民抗日斗争的主要史实,理解全民族团结抗战的重要性,探讨抗日战争胜利在中国反抗外来侵略斗争中的历史地位。

3.了解太平天国运动的主要史实,认识农民起义在民主革命时期的作用与局限性。

4.简述辛亥革命的主要过程,认识推翻君主专制制度、建立中华民国的历史意义。

5.概述五四运动和中国共产党成立的史实,认识其对中国社会变革的影响。

6.概述中国共产党领导的新民主主义革命的主要史实,认识新民主主义革命胜利的伟大意义。

近代中国维护国家主权的斗争

近代中国的民主革命

一、列强对中国的侵略。