2020版高中区域地理总复习精练:第4章中国地理概况第8节(Word版含解析)

- 格式:doc

- 大小:660.00 KB

- 文档页数:6

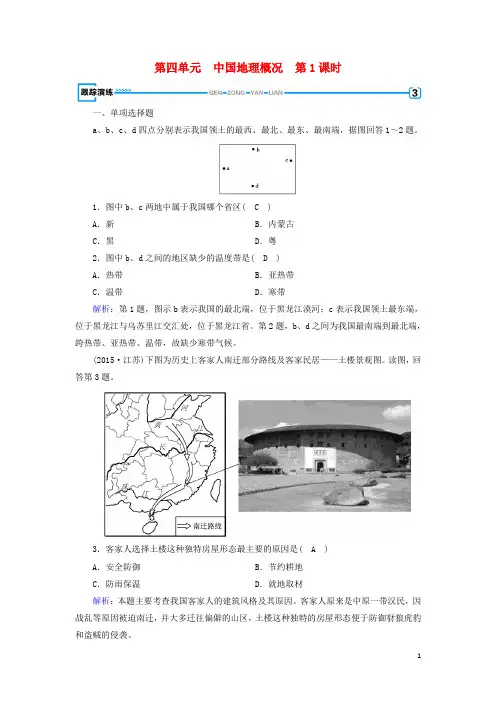

第四单元中国地理概况第1课时一、单项选择题a、b、c、d四点分别表示我国领土的最西、最北、最东、最南端,据图回答1~2题。

1.图中b、c两地中属于我国哪个省区( C )A.新B.内蒙古C.黑D.粤2.图中b、d之间的地区缺少的温度带是( D )A.热带B.亚热带C.温带D.寒带解析:第1题,图示b表示我国的最北端,位于黑龙江漠河;c表示我国领土最东端,位于黑龙江与乌苏里江交汇处,位于黑龙江省。

第2题,b、d之间为我国最南端到最北端,跨热带、亚热带、温带,故缺少寒带气候。

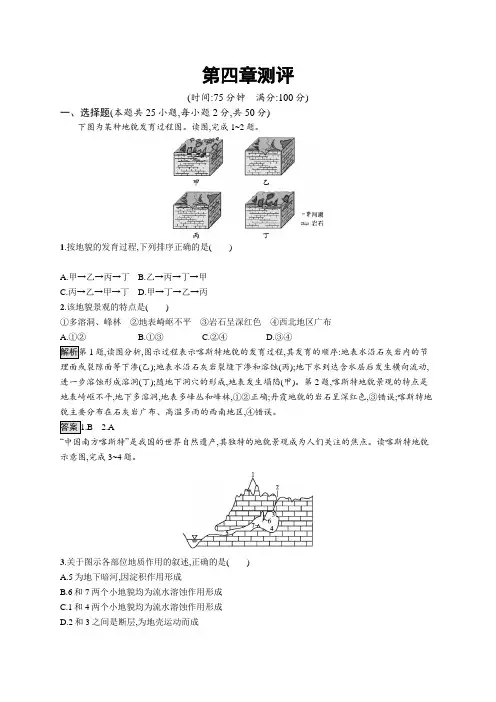

(2015·江苏)下图为历史上客家人南迁部分路线及客家民居——土楼景观图。

读图,回答第3题。

3.客家人选择土楼这种独特房屋形态最主要的原因是( A )A.安全防御B.节约耕地C.防雨保温D.就地取材解析:本题主要考查我国客家人的建筑风格及其原因。

客家人原来是中原一带汉民,因战乱等原因被迫南迁,并大多迁往偏僻的山区,土楼这种独特的房屋形态便于防御豺狼虎豹和盗贼的侵袭。

(2017·浙江效实中学月考)读下图“我国部分省行政图”,回答4~5题。

4.下列数字所代表的省级行政区与省会、简称匹配正确的一组是( B )A.①——太原——秦B.③——武汉——鄂C.⑤——重庆——渝D.⑦——宁夏——宁5.关于图中各省份相关地理事物或现象,叙述正确的是( C )A.②为我国的煤炭生产大省,有著名的大同煤矿B.④是我国西部省份,为五大直辖市之一C.⑥省是黄河干流流经的省区之一D.⑧省境内东部森林覆盖率高,西部地区草类繁盛解析:第4题,根据我国省行政图分布图可知,①为山西省,②为河南省,③为湖北省,④为重庆市,⑤为四川省,⑥为甘肃省,⑦为宁夏回族自治区,⑧为内蒙古自治区,所以结合选择项可知,B③——武汉——鄂是正确的。

本题比较容易。

第5题,根据所学知识和第4题的分析可知,⑥甘肃省是黄河干流流经的省区之一,所以C正确。

二、综合题6.阅读“中国政区空白图”,完成下列要求:图中字母所代表的省级行政区划的名称及人民政府驻地分别是:A.__新疆维吾尔自治区__、__乌鲁木齐__B.__黑龙江省__、__哈尔滨__C.__西藏自治区__、__拉萨__D.__四川省__、__成都__E.__内蒙古自治区__、__呼和浩特__F.__山西省__、__太原__G.__山东省__、__济南__H.__云南省__、__昆明__J.__湖南省__、__长沙__K.__福建省__、__福州__M.__青海省__、__西宁__N.__甘肃省__、__兰州__解析:本题考查我国的省级行政区的位置及其行政中心。

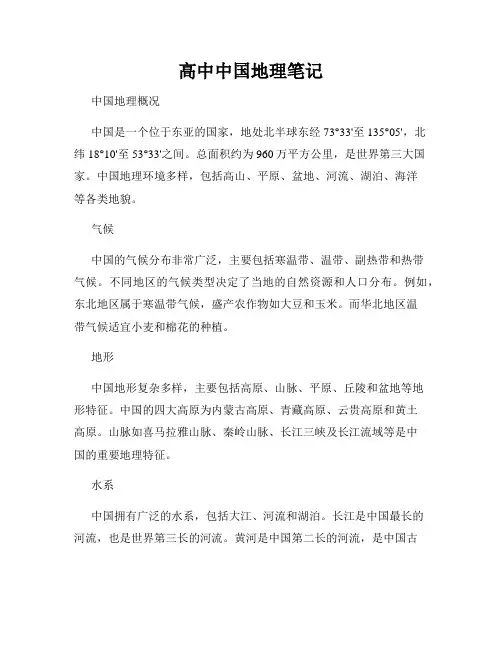

第四章测评(时间:75分钟满分:100分)一、选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分)下图为某种地貌发育过程图。

读图,完成1~2题。

1.按地貌的发育过程,下列排序正确的是()A.甲→乙→丙→丁B.乙→丙→丁→甲C.丙→乙→甲→丁D.甲→丁→乙→丙2.该地貌景观的特点是()①多溶洞、峰林②地表崎岖不平③岩石呈深红色④西北地区广布A.①②B.①③C.②④D.③④1题,读图分析,图示过程表示喀斯特地貌的发育过程,其发育的顺序:地表水沿石灰岩内的节理面或裂隙面等下渗(乙);地表水沿石灰岩裂缝下渗和溶蚀(丙);地下水到达含水层后发生横向流动,进一步溶蚀形成溶洞(丁);随地下洞穴的形成,地表发生塌陷(甲)。

第2题,喀斯特地貌景观的特点是地表崎岖不平,地下多溶洞,地表多峰丛和峰林,①②正确;丹霞地貌的岩石呈深红色,③错误;喀斯特地貌主要分布在石灰岩广布、高温多雨的西南地区,④错误。

2.A“中国南方喀斯特”是我国的世界自然遗产,其独特的地貌景观成为人们关注的焦点。

读喀斯特地貌示意图,完成3~4题。

3.关于图示各部位地质作用的叙述,正确的是()A.5为地下暗河,因淀积作用形成B.6和7两个小地貌均为流水溶蚀作用形成C.1和4两个小地貌均为流水溶蚀作用形成D.2和3之间是断层,为地壳运动而成4.图中6和7像年轮一样是环境变化的记录器,随环境要素的变化会形成粗细不等的节,下列说法正确的是()①粗大的节往往代表低温少雨的年份②细小的节代表降水较少的年份③粗大的节代表植物茂盛的年份④细小的节代表土壤发育良好的年份A.①②B.②④C.②③D.①③3题,地下暗河是在流水溶蚀作用下形成的;图中6为石钟乳,7为石笋,都是在流水淀积作用下形成的;2和3之间为裂隙。

第4题,6、7在温暖湿润的年份发育得比较快,比较粗大,在这样的年份植物茂盛,土壤发育良好。

4.C下图为四幅地貌景观图。

读图,完成5~6题。

5.流水侵蚀作用形成的地貌景观是()A.甲B.乙C.丙D.丁6.海浪侵蚀作用形成的地貌景观是()A.甲B.乙C.丙D.丁,甲图为角峰,属于冰川侵蚀地貌;乙图为海蚀柱,属于海岸侵蚀地貌;丙图为峡谷,属于流水侵蚀地貌;丁图为火山喷发形成的火山口。

高中中国地理笔记中国地理概况中国是一个位于东亚的国家,地处北半球东经73°33'至135°05',北纬18°10'至53°33'之间。

总面积约为960万平方公里,是世界第三大国家。

中国地理环境多样,包括高山、平原、盆地、河流、湖泊、海洋等各类地貌。

气候中国的气候分布非常广泛,主要包括寒温带、温带、副热带和热带气候。

不同地区的气候类型决定了当地的自然资源和人口分布。

例如,东北地区属于寒温带气候,盛产农作物如大豆和玉米。

而华北地区温带气候适宜小麦和棉花的种植。

地形中国地形复杂多样,主要包括高原、山脉、平原、丘陵和盆地等地形特征。

中国的四大高原为内蒙古高原、青藏高原、云贵高原和黄土高原。

山脉如喜马拉雅山脉、秦岭山脉、长江三峡及长江流域等是中国的重要地理特征。

水系中国拥有广泛的水系,包括大江、河流和湖泊。

长江是中国最长的河流,也是世界第三长的河流。

黄河是中国第二长的河流,是中国古代文明的发源地之一。

中国还有许多湖泊,如太湖、洞庭湖和鄱阳湖等。

人口与城市化中国是世界上人口最多的国家,人口超过14亿。

由于经济的快速发展,中国的城市化进程迅速推进。

许多大城市如北京、上海和广州拥有庞大的人口和繁荣的经济。

随着城市化的不断加速,中国也面临着城市规划、土地利用和环境的挑战。

经济与发展改革开放以来,中国经济发展迅速。

中国是世界上第二大经济体,仅次于美国。

中国拥有丰富的自然资源,包括煤炭、石油、天然气和稀土等。

中国工业和制造业也非常发达,成为全球重要的出口国。

同时,中国也在加强可持续发展,推动绿色经济和环境保护。

地理环境与生态保护中国面临着许多环境挑战,如水污染、空气污染和土地退化等。

为了保护生态环境,中国政府采取了一系列的措施。

例如,在全国范围内实施长江保护和黄河保护计划,并致力于发展可再生能源。

区域发展中国的不同地区经济发展水平存在差异。

东部地区经济相对发达,西部地区经济相对落后。

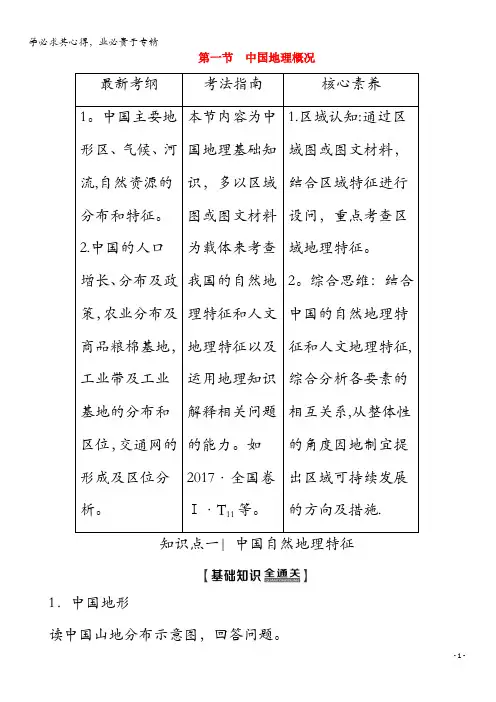

第一节中国地理概况最新考纲考法指南核心素养1。

中国主要地形区、气候、河流,自然资源的分布和特征。

2.中国的人口增长、分布及政策,农业分布及商品粮棉基地,工业带及工业基地的分布和区位,交通网的形成及区位分析。

本节内容为中国地理基础知识,多以区域图或图文材料为载体来考查我国的自然地理特征和人文地理特征以及运用地理知识解释相关问题的能力。

如2017·全国卷Ⅰ·T11等。

1.区域认知:通过区域图或图文材料,结合区域特征进行设问,重点考查区域地理特征。

2。

综合思维:结合中国的自然地理特征和人文地理特征,综合分析各要素的相互关系,从整体性的角度因地制宜提出区域可持续发展的方向及措施.知识点一| 中国自然地理特征1.中国地形读中国山地分布示意图,回答问题。

(1)地形特征①地势:西高东低,呈阶梯状分布。

②地形:复杂多样,山区面积广大.(2)主要山脉及其地理意义山脉图示地理意义a天山南疆和北疆、暖温带和中温带、塔里木盆地和准噶尔盆地的分界线。

山脉北坡为迎风坡,降水较多阴山内流区和外流区、季风区和非季风区的分界线昆仑山塔里木盆地、柴达木盆地和藏北高原的分界线,还是地势第一、二级阶梯的分界线b秦岭1月0 ℃等温线、800毫米年等降水量线经过;暖温带和亚热带、湿润区和半湿润区、北方地区和南方地区的分界线南岭长江水系和珠江水系,华中和华南的分界线c大兴安岭东北平原和内蒙古高原,季风区和非季风区,地势第二、三级阶梯,东部季风区和西北干旱半干旱区的分界线;400毫米年等降水量线经过太行山华北平原和黄土高原,地势第二、三级阶梯的分界线d巫山四川盆地和长江中下游平原,地势第二、三级阶梯的分界线长白山松花江和鸭绿江、图们江的分水岭e武夷山赣江与闽江的分水岭,江西和福建的分界线,江南丘陵和浙闽丘陵分界线h贺兰山200毫米年等降水量线经过,季风区和非季风区、内流区和外流区、内蒙古草原区和西北荒漠区的分界线g祁连山暖温带和高寒气候区,内蒙古高原和青藏高原,地势第一、二级阶梯的分界线(3)四大高原地形区地理位置自然地理特征人文地理特征青藏高原位于我国西南部,在昆仑山、祁连山、横断山和喜马世界海拔最高的高原,平均海拔4 000米以上;边缘以畜牧业为主;种植业分布于拉雅山之间。

中国地理位置

学习目标:

了解我国疆域、邻国、省级行政区的基本情况,

了解我国人口的增长和分布现状及成因。

学习内容:

1、位置

(1)经纬度位置——北、东半球以及中国的四至点

特殊经纬线: 90°E、110°E、120°E:、40°N、33°N—34°N、30°N、北回归线、20°N

(2)海陆位置

亚东、太平西隐含处世界最大大陆,最大海洋

(3)相对位置

陆海邻国众多----要会填图

对中国位置的评价

2、疆域陆地=960万平米千米,有海洋国土300万平方千米

(1)陆界2万多KM 邻国14个

(2)海疆

3、行政区划省、县、乡(镇)

省级:23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区——共34个

(1)形象记忆省区轮廓

(2)特殊走向和位置记忆省区

(3)以一省为中心,记忆相邻省区

(4)按方位记忆

(5)沿一些线穿过的省区记忆

(6)5个自治区

行政区划演变——历史地理

典型例题

下图是经纬网图层和中国省级行政中心图层的叠加图,图中经纬线间隔度数相等。

读图回答下题。

经纬网的纬线间距为

A.3°B.5°C.8°

D.10°。

中国地理概况时间:分钟满分:分一、选择题(本大题共小题,每小题分,共分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

) [·安徽皖南八校模拟]下图为我国四条著名山脉。

读图回答~题。

.下列关于图中山脉叙述正确的是( ).①是我国季风区与非季风区的分界线.②是我国长江与珠江流域分界线.③是山西与山东两省的分界线.④是两大板块的分界线解析:根据图中信息和所学中国地理知识可知,①为大兴安岭,②为武夷山,③为太行山,④为喜马拉雅山。

我国季风区与非季风区的分界线为:大兴安岭—阴山—贺兰山—乌鞘岭—巴颜喀拉山—唐古拉山—冈底斯山一线,正确。

答案:.图示山脉附近地区水土流失最为严重的是( ).①②.①③.②③ .②④解析:根据所学知识可知,②武夷山附近地区(南方低山丘陵地区)和③太行山附近地区是水土流失较为严重的地区,正确。

答案:[·安徽卷,~]年竺可桢在《中国的亚热带》一文中指出:我国亚热带北界接近°,即淮河、秦岭、白龙江一线直至°;南界横贯台湾中部和雷州半岛南部……据此完成~题。

.我国亚热带在°以南、°以西分布范围小,主要影响因素是 ( ).纬度位置.地形.季风.海陆位置.北半球亚热带在我国分布总体偏南,是因为我国( ).冬季气温南高北低.地形阻挡了夏季风深入西北.夏季南北普遍高温.冬季风势力强且影响范围广~.解析:第题,°以南、°以西主要是我国横断山区和青藏高原,由于地势高气温低,形成高山、高原气候,故该区域亚热带分布范围小。

第题,本题主要考查温度带分布及成因。

由于我国位于最大大陆(亚欧大陆)东部,最大大洋(太平洋)西部,海陆热力性质差异大,冬季形成的亚洲高压势力强盛,冬季风势力强,故我国东部地区与同纬度其他地区相比,受冬季风影响大、范围广,冬季气温比同纬度其他地区低,从而造成我国亚热带的位置偏南。

答案:[·岳阳质检]读下图,回答~题。

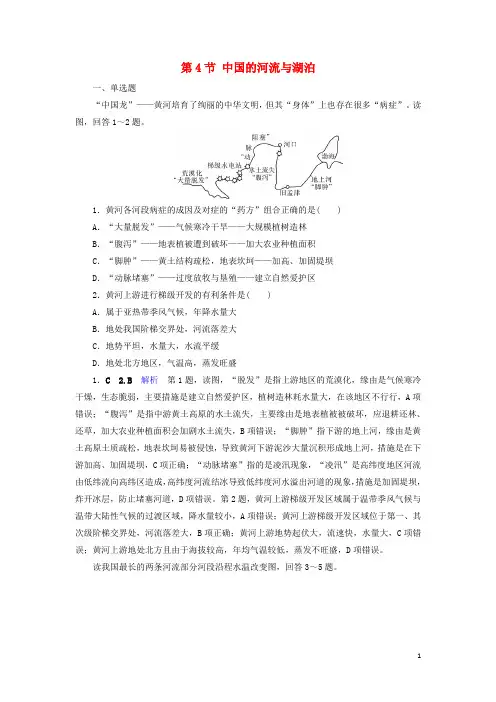

第4节中国的河流与湖泊一、单选题“中国龙”——黄河培育了绚丽的中华文明,但其“身体”上也存在很多“病症”。

读图,回答1~2题。

1.黄河各河段病症的成因及对症的“药方”组合正确的是( )A.“大量脱发”——气候寒冷干旱——大规模植树造林B.“腹泻”——地表植被遭到破坏——加大农业种植面积C.“脚肿”——黄土结构疏松,地表坎坷——加高、加固堤坝D.“动脉堵塞”——过度放牧与垦殖——建立自然爱护区2.黄河上游进行梯级开发的有利条件是( )A.属于亚热带季风气候,年降水量大B.地处我国阶梯交界处,河流落差大C.地势平坦,水量大,水流平缓D.地处北方地区,气温高,蒸发旺盛1.C 2.B解析第1题,读图,“脱发”是指上游地区的荒漠化,缘由是气候寒冷干燥,生态脆弱,主要措施是建立自然爱护区,植树造林耗水量大,在该地区不行行,A项错误;“腹泻”是指中游黄土高原的水土流失,主要缘由是地表植被被破坏,应退耕还林、还草,加大农业种植面积会加剧水土流失,B项错误;“脚肿”指下游的地上河,缘由是黄土高原土质疏松,地表坎坷易被侵蚀,导致黄河下游泥沙大量沉积形成地上河,措施是在下游加高、加固堤坝,C项正确;“动脉堵塞”指的是凌汛现象,“凌汛”是高纬度地区河流由低纬流向高纬区造成,高纬度河流结冰导致低纬度河水溢出河道的现象,措施是加固堤坝,炸开冰层,防止堵塞河道,D项错误。

第2题,黄河上游梯级开发区域属于温带季风气候与温带大陆性气候的过渡区域,降水量较小,A项错误;黄河上游梯级开发区域位于第一、其次级阶梯交界处,河流落差大,B项正确;黄河上游地势起伏大,流速快,水量大,C项错误;黄河上游地处北方且由于海拔较高,年均气温较低,蒸发不旺盛,D项错误。

读我国最长的两条河流部分河段沿程水温改变图,回答3~5题。

3.表示黄河段沿程年平均水温曲线的是( )A.X1B.Y1C.X2D.Y24.两河海拔2 000~1 000米河段水温改变幅度( )A.2月长江大于黄河B.2月长江小于黄河C.7月长江大于黄河D.7月长江与黄河相近5.河流水温改变与其流经地区的气候相关,Y河甲河段冬夏季水温差异小,因其穿行在( )A.横断山区B.四川盆地C.黄土高原D.太行山区3.C 4.A 5.B解析第3题,分析图中数据可知X河为黄河,Y河是长江,图示黄河段沿程年平均水温曲线的推断依据其2月、7月月均温曲线改变趋势可知为X2。

高中区域地理中国地理重点知识点中国作为亚洲最大的国家,地理上拥有广袤的领土,多样的自然地理条件和丰富的资源,因此地理知识对于了解中国的文化、经济和发展至关重要。

下面是高中区域地理中国地理的一些重点知识点:1.地理位置:中国位于东亚,东临太平洋,东北邻朝鲜,北接蒙古、俄罗斯,西北连哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦,西南与印度、尼泊尔、不丹、缅甸和老挝等国接壤,南濒越南、老挝和缅甸,东南与菲律宾、马来西亚等国相望。

2.领土概况:中国总面积约960万平方公里,陆地面积约960万平方公里,海洋面积约380万平方公里,陆地面积居世界第三位。

中国陆地东西横跨50度,南北纵贯40度,东西最宽处约为5500多公里,南北最长处约为5500多公里。

3.主要山脉:中国地势复杂,山脉众多。

主要山脉包括喜马拉雅山脉、祁连山脉、昆仑山脉、天山山脉、秦岭山脉、大别山脉、连山山脉、黄山脉等。

4.主要河流:中国的主要河流有长江、黄河、珠江、辽河、淮河、松花江、黑龙江等。

其中,长江是中国最长的河流,也是世界第三长的河流。

5.主要湖泊:中国的主要湖泊有青海湖、洞庭湖、太湖、鄱阳湖等。

其中,青海湖是中国最大的咸水湖,也是世界上海拔最高的咸水湖。

6.主要岛屿:中国的主要岛屿有台湾、沈阳、长寿岛等。

其中,台湾是中国的第一大岛屿,位于中国东南沿海,面积约3.6万平方公里。

7.气候特点:中国的气候区划非常复杂,主要有寒温带、暖温带、亚热带和热带等多个气候带。

由于地广人多,中国的气候类型十分丰富,包括温带季风气候、亚热带季风气候、地中海式气候、热带季风气候等。

8.经济发展区域:中国的经济发展区域主要有东部沿海地区、中部地区、西部地区和东北地区。

东部沿海地区经济发达,是中国经济的核心区域;中部地区为中国的工业和交通枢纽;西部地区属于中国的西部大开发区域,也是中国发展的重点区域之一;东北地区有丰富的煤炭资源和重工业基地,但近年来经济发展相对滞后。

第四章第八节

一、单选题

下图为中俄原油管道示意图,该管道起自俄罗斯斯科沃罗季诺,止于中国黑龙江大庆,全长近1 000千米。

设计年输油量1 500万吨,最大年输油量3 000万吨。

据此完成1~3题。

1.该运输方式与其他运输方式相比,优势是()

A.投资小B.运量小

C.连续性强D.灵活性好

2.我国建设该管线的最主要目的是()

A.缓解能源供需矛盾B.改善能源消费结构

C.提高大气环境质量D.增加财政收入

3.下面关于该工程(中国境内段)建设存在的困难,叙述正确的是()

①永冻土分布广②林区线路长③高寒缺氧④冬季时间长

A.①②③B.①②④

C.②③④D.①③④

1.C 2.A 3.B解析第1题,管道运输运量大,连续性强,但前期投资大,灵活性差。

第2题,该管道建设的目的是加快石油输送速度,缓解我国能源供需矛盾。

第3题,由图可知,中俄原油管道工程(中国境内段)建设中存在的困难有:纬度高,气温低,永冻土分布广;经过的大兴安岭是我国重要的林区;冬季时间长;由于海拔较低,所以不存在高寒缺氧的困难。

航空都市区是以航空枢纽为依托,由空港区(机场核心区)、空港紧邻区、空港影响区以及空港辐射区共同形成的具有航空经济特征的城市功能区,是一种新型的城市和空间模式。

下图为我国中部地区某省区中心城市航空都市区发展模式图。

读图,完成4~5题。

4.该航空都市区位于的城市应是()

A.济南B.石家庄

C.郑州D.武汉

5.制约该航空都市区向西发展的主要因素是()

A.水源B.土地

C.科技D.交通

4.C 5.D解析第4题,京广铁路不通过济南,A项错误;南水北调干渠不通过武汉,D项错误;结合高速公路的分布可以判断这是位于我国中部的郑州,故选C项。

第5题,从图中可看出该航空都市区向西没有高等级的交通线路,所以制约该航空都市区向西发展的主要因素是交通。

铁路运输是一种适宜于长距离运送客、货的现代化运输方式。

读我国部分地区铁路分布图,回答6~7题。

6.从上海到兰州最便捷的线路,依次经过的铁路枢纽有()

A.徐州、郑州、西安B.南京、济南、郑州

C.西安、南京、徐州D.南京、武汉、洛阳

7.下列铁路线附近既有观光、文化旅游景点,又有沙漠探险内容的是()

A.沪杭线—京沪线—京哈线

B.陇海线—兰新线—南疆线

C.浙赣线—湘黔线—贵昆线

D.陇海线-宝成线-成昆线

6.A7.B解析第6题,读图,从上海到兰州最便捷的线路是由京沪线北上至徐州转陇海线,依次经过的铁路枢纽有徐州、郑州、西安,A项正确;不经过济南、武汉,B、D两项错误;先经过南京、徐州,再经过西安,C项错误。

第7题,铁路线附近,既有观光、文化旅游景点,又有沙漠探险内容的是陇海线—兰新线—南疆线,B项正确。

读福建省铁路网远景规划示意图,回答8~9题。

8.福建省工业化水平最高的地区是()

A.东部沿海地区B.北部地区

C.西南地区D.西北地区

9.若①②铁路线开通,对所经海港发展的主要影响是()

A.改善港口陆域条件B.改善港口水域条件

C.提高劳动力就业率D.扩大港口的经济腹地

8.A9.D解析第8题,图中主要城市多分布在东部沿海地区,故东部沿海地区城市化水平高,工业化水平高。

第9题,①②铁路线开通,对改善港口的陆域和水域条件影响不大;可以提高劳动力就业率,但不是对海港发展的主要影响;①②铁路线开通,将使所经海港的经济腹地扩大,促进港口建设。

渝湘高铁预计在2024年建成通车,渝湘高铁自重庆东站后,经南川、武隆、彭水、黔江、酉阳、秀山,贵州松桃或铜仁市,利用在建的张吉怀高铁引入怀化枢纽,衔接沪昆高铁至长沙,设计时速350千米/小时,全线桥隧比例预计超过90%。

开通后,重庆主城至黔江约50分钟,到长沙约3小时。

读渝湘高速铁路示意图,完成10~12题。

10.若渝湘高铁开通,对重庆最显著的影响将是()

A.扩大服务范围B.提高服务等级

C.提升服务质量D.增加服务种类

11.若渝湘高铁开通,重庆前往下列哪个城市将会更加快捷()

A.贵阳B.武汉

C.南昌D.昆明12.渝湘高铁全线隧道众多,大量路段以桥代路,其主要目的是()

①降低路线坡度②缩短线路距离③提高运行速度④避免自然灾害

A.①③④B.②③④

C.①②④D.①②③

10.A11.C12.D解析第10题,渝湘高铁开通,对重庆最显著的影响将是扩大城市的服务范围,A项正确;服务等级和服务种类与城市的等级有关,B、D两项错误;服务质量与城市基础设施以及从业人员素质高低有关,C项错误。

第11题,渝湘高铁自开通后,重庆主城至黔江约50分钟,到长沙约3小时,将会缩短前往湖南长沙的时间,进而前往江西南昌更加快捷,C项正确。

第12题,渝湘高铁沿线地形复杂多样,地形崎岖,地势起伏大,全线隧道众多,以桥代路有利于降低路线的坡度、缩短路线的距离,提高运行的速度,①②③正确,而不能避免自然灾害,④错误,故选D项。

二、综合题

13.读山东半岛局部区域图(图甲)和青岛胶州湾海底隧道位置示意图(图乙),完成下列要求。

图甲

图乙

(1)日照港与青岛港、烟台港相比,不利的自然条件是________________________,建立日照港的主要目的是__________________________。

(2)青岛胶州湾海底隧道是国内长度第一、世界排名第三的海底隧道,其建设的决定性因素是____________。

下列说法最能体现青岛胶州湾海底隧道建设意义的是() A.带动了隧道沿线经济的发展

B.加速胶州湾地区经济一体化的进程

C.缓解了青岛市中心的交通压力

D.证明中国隧道建设技术已达到世界顶尖水平

(3)烟台港与大连港早已开通了汽车轮渡,现在又开通了火车轮渡。

与采取卸货中转的方式相比,分析汽车轮渡和火车轮渡的优势。

简述开通火车轮渡对我国东部沿海地区的交通运输和经济发展的积极意义。

解析第(1)题,结合海岸线特征可以判断日照港缺少避风港湾;材料中提到日照港为我国煤炭输出港,主要输送济宁兖州的煤炭。

第(2)题,社会经济因素是决定交通线、点建设的主要因素。

交通线路建设的意义主要从激活路网、带动经济发展等角度考虑。

海底隧道可以加快两端地区之间的联系,缩短时间,促进地区经济一体化进程;海底隧道沿线在海底,因此不能带动沿线经济的发展;对青岛市中心的交通压力影响不大;更不是为了证明中国的隧道建设技术水平。

第(3)题,好处可从节省了物力、财力、时间等角度考虑,并要求结合所学知识分析火车轮渡对交通运输和经济发展的积极意义。

答案(1)海岸线平直,缺乏船舶避风浪的港湾方便煤炭的外运

(2)社会经济因素 B

(3)优势:可减少货物装卸次数,降低费用,节省运输时间,加快货物的周转。

积极意义:缩短运输距离,提高运输速度;减轻铁路的运输压力;减少运输费用,提高经济效益。

14.郑渝(郑州至重庆)铁路是我国高速铁路网规划的重要线路,对促进两地及沿线地区

社会经济发展方面具有重要的意义。

下图为郑渝高速铁路规划图,初步规划有①线、②线两种方案。

据此完成下列要求。

(1)对规划中①、②两条线路,你认为哪一条更合理?简述其理由。

(2)简述郑渝高速铁路建成后对甲城发展的积极意义。

解析第(1)题,选择其中一个方案即可,从沿线地形、耕地、人口、城市等方面比较分析线路选择的理由。

图示信息显示:①沿线城市较多,北段地势较平坦,人口密集;②线路穿山越岭,地势起伏大,沿线城市较少。

第(2)题,从对外联系、经济发展等方面分析郑渝高速铁路对甲城市的积极影响。

答案(1)①线方案更合理。

理由:与②线相比,①线所经地区地形较平坦,施工难度较小,投资较少;沿线城市较多,人口较密集,经济效益较高。

或②线方案更合理。

理由:与①线相比,②线所经地区占用耕地较少;城市较少,人口较少,征地费用较低。

(2)加强与外界的联系,扩大经济腹地;推进工业化进程;促进城市的产业结构调整。