M7(R1): 评估和控制药物中 DNA 反应性(致突变)杂质以限制潜在的致癌风险(中文版:征求意见稿)

- 格式:pdf

- 大小:1.61 MB

- 文档页数:95

人用药品注册技术要求国际协调会(ICH)ICH协调指导原则评估和控制药物中DNA反应性(致突变)杂质以限制潜在致癌风险M7(R1)现行第四阶段版本2017年3月31日本指导原则由相应的ICH专家工作组制订,并根据ICH进程已提交给管理当局征询意见,在ICH进程的第四阶段,最后的草案被推荐给ICH监管机构采纳。

M7(R1)文件历史法律声明:本文件受版权保护,在无条件承认ICH版权的前提下,可使用、翻印、在其他著作中引用、改编、修正、翻译或传播本文件。

如对文件进行改编、修正或翻译,必须采取合理措施来明确标明、界定或确认变更依据本原始文件进行。

ICH不支持或赞助任何对原始文件的更改、修正或翻译。

本文件根据现有内容提供,不附带任何担保。

ICH或本文作者在任何情况下均不对使用本文件产生的索赔、损失或其他问题负责。

上述许可不适用于由第三方提供的内容。

因此,翻印版权属于第三方的文件需获得版权所有人的许可。

ICH 协调指导原则评估和控制药物中DNA反应性(致突变)杂质以限制潜在致癌风险M7(R1)ICH协调指导原则已于2017年5月31日在ICH会议上进入ICH进程第四阶段,并建议ICH的监管机构采纳本指导原则。

目录1.引言 (5)2.指导原则的适用范围 (5)3.总则 (6)4.已上市药品的注意事项 (7)4.1原料药CMC部分的上市后变更 (7)4.2制剂CMC部分的上市后变更 (8)4.3已上市药品的临床用途变更 (8)4.4已上市药品的其他注意事项 (8)5.原料药和制剂杂质评估 (8)5.1合成杂质 (9)5.2降解产物 (9)5.3临床研发的注意事项 (10)6.危害性评估 (10)7.风险表征 (11)7.1基于TTC的可接受摄入量 (11)7.2基于特定化合物的风险评估数据制订可接受摄入量 (12)7.2.1具有阳性致癌性数据的致突变杂质(表1中的1类) (12)7.2.2有实际阈值证据的致突变杂质 (12)7.3与LTL暴露相关的可接受摄入量 (12)7.3.1临床研发阶段 (13)7.3.2已上市药品 (13)7.4多个致突变杂质的可接受摄入量 (13)7.5特例和方法灵活性 (14)8.控制 (14)8.1工艺相关杂质的控制 (15)8.2控制方法的注意事项 (16)8.3定期检测的注意事项 (17)8.4降解产物的控制 (17)8.5生命周期管理 (18)8.6临床研发的注意事项 (18)9.文件 (19)9.1临床试验申请 (19)9.2通用技术文件(上市申请) (19)注释 (20)术语 (25)附录 (27)附录1:ICH M7 指导原则应用范围 (27)附录2:举例说明可以采用潜在的控制方法 (28)附录3:ICH M7 附录 (30)评估和控制药物中DNA反应性(致突变)杂质以限制潜在致癌风险M7(R1)1. 引言原料药的合成涉及反应物、试剂、溶剂、催化剂和其它加工助剂的使用。

化学药物中亚硝胺类杂质研究技术指导原则(试行)一、概述自2018年7月在缬沙坦原料药中检出N-亚硝基二甲胺(NDMA)以来,陆续在其他沙坦类原料药中检出了各类亚硝胺杂质,如NDMA、N-亚硝基二乙胺(NDEA)等。

进一步的调查发现,在个别供应商的非沙坦类的药物中(如雷尼替丁),亦有亚硝胺类杂质的检出。

亚硝胺类杂质属于ICH M7(R1)(《评估和控制药物中DNA反应性(致突变)杂质以限制潜在致癌风险》)指南【1】中提及的“关注队列”物质。

根据世界卫生组织公布的致癌物清单【2】,NDMA和NDEA 均属于2A类致癌物质;根据国际认可数据库,已有部分亚硝胺类杂质有公开的致癌性数据,如NDMA、NDEA、N-亚硝基-N-甲基-4-氨基丁酸(NMBA)、N-亚硝基二丁胺(NDBA)等。

为了保证药品的安全和质量可控,实现有效的风险控制,特制定本技术指导原则,旨在为注册申请上市以及已上市化学药品中亚硝胺类杂质的研究和控制提供指导。

药品上市许可持有人/药品生产企业应切实履行药品质量管理的主体责任,对药品的安全和质量进行全生命周期管理,尽可能的避免亚硝胺类杂质的引入,若确不能完全避免的,应充分评估药品中亚硝胺类杂质的风险,并将亚硝胺类杂质水平控制在安全限度以下。

二、亚硝胺类杂质产生的原因根据目前所知,亚硝胺类杂质有多种产生原因【3】,如工艺产生、降解途径和污染引入等。

具体来讲,亚硝胺类杂质可能通过以下途径引入【4】:(一)由工艺引入亚硝胺类杂质的风险目前所知,NDMA、NDEA杂质可能通过亚硝化机理生成。

即在一定条件下,胺类化合物尤其是仲胺,与亚硝酸钠(NaNO2)或其他亚硝化试剂反应产生亚硝胺类杂质。

在同一工艺步骤中使用了能引入仲胺和亚硝化试剂的物料(包括起始物料、溶剂、试剂、催化剂、中间体等),有较高的风险引入亚硝胺类杂质;即使在不同的工艺步骤中分别使用能引入仲胺和亚硝化试剂的物料,也可能会产生亚硝胺类杂质。

ASSESSMENT AND CONTROL OF DNA REACTIVE(MUTAGENIC) IMPURITIES IN PHARMACEUTICALS TOLIMIT POTENTIAL CARCINOGENIC RISK为限制潜在致癌风险而对药物中DNA活性(诱变性)杂质进行的评估和控制M7Current Step 4 versiondated 23 June 2014This Guideline has been developed by the appropriate ICH Expert Working Group and has been subject to consultation by the regulatory parties, in accordance with the ICH Process. At Step 4 of the Process the final draft is recommended for adoption to the regulatory bodies of the European Union, Japan and USA.M7Document History 文件历史The document is provided "as is" without warranty of any kind. In no event shall the ICH or the authors of the original document be liable for any claim, damages or other liability arising from the use of the document.The above-mentioned permissions do not apply to content supplied by third parties. Therefore, for documents where the copyright vests in a third party, permission for reproduction must be obtained from this copyright holder.ASSESSMENT AND CONTROL OF DNA REACTIVE (MUTAGENIC) IMPURITIES IN PHARMACEUTICALS TO LIMIT POTENTIALCARCINOGENIC RISK为限制潜在致癌风险而对药物中DNA活性(诱变性)杂质进行的评估和控制ICH Harmonised Tripartite GuidelineICH三方协调指南Having reached Step 4 of the ICH Process at the ICH Steering Committee meeting on 5 June 2014, this Guideline is recommended for adoption to the three regulatory parties to ICHASSESSMENT AND CONTROL OF DNA REACTIVE (MUTAGENIC) IMPURITIES IN PHARMACEUTICALS TO LIMIT POTENTIALCARCINOGENIC RISK为限制潜在致癌风险而对药物中DNA活性(诱变性)杂质进行的评估和控制1. INTRODUCTION概述The synthesis of drug substances involves the use of reactive chemicals, reagents, solvents, catalysts, and other processing aids. As a result of chemical synthesis or subsequent degradation, impurities reside in all drug substances and associated drug products. While ICH Q3A(R2): Impurities in New Drug Substances and Q3B(R2): Impurities in New Drug Products (Ref. 1, 2) provides guidance for qualification and control for the majority of the impurities, limited guidance is provided for those impurities that are DNA reactive. The purpose of this guideline is to provide a practical framework that is applicable to the identification, categorization, qualification, and control of these mutagenic impurities to limit potential carcinogenic risk. This guideline is intended to complement ICH Q3A(R2), Q3B(R2) (Note 1), and ICH M3(R2): Nonclinical Safety Studies for the Conduct of Human Clinical Trials and Marketing Authorizations for Pharmaceuticals (Ref. 3).原料药合成牵涉到使用活性化学物质、试剂、溶剂、催化剂和其它工艺助剂,导致在所有原料药及其制剂中会残留有化学合成或其降解产物、杂质。

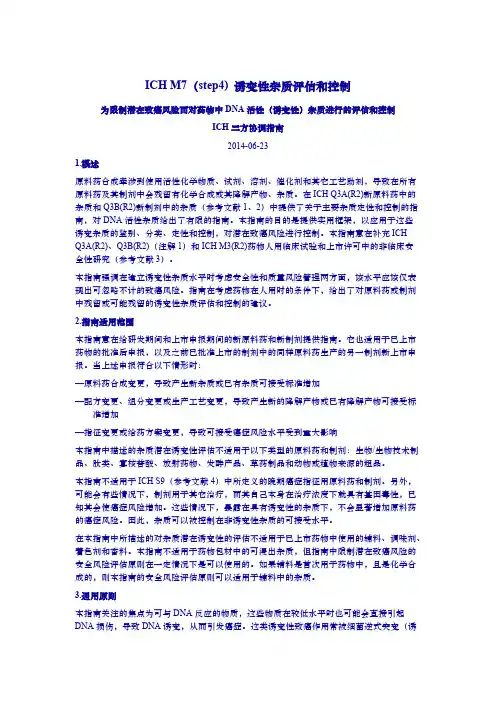

ICH M7(step4) 诱变性杂质评估和控制为限制潜在致癌风险而对药物中DNA活性(诱变性)杂质进行的评估和控制ICH三方协调指南2014-06-231.概述原料药合成牵涉到使用活性化学物质、试剂、溶剂、催化剂和其它工艺助剂,导致在所有原料药及其制剂中会残留有化学合成或其降解产物、杂质。

在ICH Q3A(R2)新原料药中的杂质和Q3B(R2)新制剂中的杂质(参考文献1、2)中提供了关于主要杂质定性和控制的指南,对DNA活性杂质给出了有限的指南。

本指南的目的是提供实用框架,以应用于这些诱变杂质的鉴别、分类、定性和控制,对潜在致癌风险进行控制。

本指南意在补充ICHQ3A(R2)、Q3B(R2)(注解1)和ICH M3(R2)药物人用临床试验和上市许可中的非临床安全性研究(参考文献3)。

本指南强调在建立诱变性杂质水平时考虑安全性和质量风险管理两方面,该水平应该仅表现出可忽略不计的致癌风险。

指南在考虑药物在人用时的条件下,给出了对原料药或制剂中残留或可能残留的诱变性杂质评估和控制的建议。

2.指南适用范围本指南意在给研发期间和上市申报期间的新原料药和新制剂提供指南。

它也适用于已上市药物的批准后申报,以及之前已批准上市的制剂中的同样原料药生产的另一制剂新上市申报。

当上述申报符合以下情形时:—原料药合成变更,导致产生新杂质或已有杂质可接受标准增加—配方变更、组分变更或生产工艺变更,导致产生新的降解产物或已有降解产物可接受标准增加—指征变更或给药方案变更,导致可接受癌症风险水平受到重大影响本指南中描述的杂质潜在诱变性评估不适用于以下类型的原料药和制剂:生物/生物技术制品、肽类、寡核苷酸、放射药物、发酵产品、草药制品和动物或植物来源的粗品。

本指南不适用于ICH S9(参考文献4)中所定义的晚期癌症指征用原料药和制剂。

另外,可能会有些情况下,制剂用于其它治疗,而其自己本身在治疗浓度下就具有基因毒性,已知其会使癌症风险增加。

20140623 ICH M7(step4):诱变性杂质评估和控制(中英文1/3)A SSESSMENT AND C ONTROL OF DNA R EACTIVE (M UTAGENIC) I MPURITIESIN P HARMACEUTICALS TO L IMIT P OTENTIAL C ARCINOGENIC R ISK为限制潜在致癌风险而对药物中DNA活性(诱变性)杂质进行的评估和控制M7Current Step 4 versiondated 23 June 2014This Guideline has been developed by the appropriate ICH Expert Working Group and has been subject to consultation by the regulatory parties, in accordance with the ICH Process. At Step 4 of the Process the final draft is recommended for adoption to the regulatory bodies of the European Union, Japan and USA.Legal Notice: This document is protected by copyright and may be used, reproduced, incorporated into other works, adapted, modified, translated or distributed under a public license provided that ICH's copyright in the document is acknowledged at all times. In case of any adaption, modification or translation of the document, reasonable steps must be taken to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to or based on the original document. Any impression that the adaption, modification or translation of the original document is endorsed or sponsored by the ICH must be avoided.The document is provided "as is" without warranty of any kind. In no event shall the ICH or the authors of the original document be liable for any claim, damages or other liability arising from the use of the document.The above-mentioned permissions do not apply to content supplied by third parties. Therefore, for documents where the copyright vests in a third party, permission for reproduction must be obtained from this copyright holder.A SSESSMENT AND C ONTROL OF DNA R EACTIVE (M UTAGENIC) I MPURITIESA SSESSMENT AND C ONTROL OF DNA R EACTIVE (M UTAGENIC) I MPURITIESIN P HARMACEUTICALS TO L IMIT P OTENTIAL C ARCINOGENIC R ISK为限制潜在致癌风险而对药物中DNA活性(诱变性)杂质进行的评估和控制1. I NTRODUCTION概述The synthesis of drug substances involves the use of reactive chemicals, reagents, solvents, catalysts, and other processing aids. As a result of chemical synthesis or subsequent degradation, impurities reside in all drug substances and associated drug products. While ICH Q3A(R2): Impurities in New Drug Substances and Q3B(R2): Impurities in New Drug Products (Ref. 1, 2) provides guidance for qualification and control for the majority of the impurities, limited guidance is provided for those impurities that are DNA reactive. The purpose of this guideline is to provide a practical framework that is applicable to the identification, categorization, qualification, and control of these mutagenic impurities to limit potential carcinogenic risk. This guideline is intended to complement ICH Q3A(R2), Q3B(R2) (Note 1), and ICH M3(R2): Nonclinical Safety Studies for the Conduct of Human Clinical Trials and Marketing Authorizations for Pharmaceuticals (Ref. 3).原料药合成牵涉到使用活性化学物质、试剂、溶剂、催化剂和其它工艺助剂,导致在所有原料药及其制剂中会残留有化学合成或其降解产物、杂质。

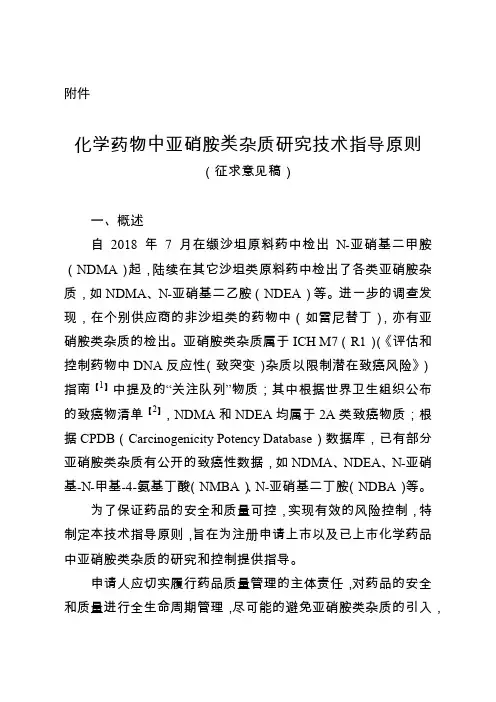

附件化学药物中亚硝胺类杂质研究技术指导原则(征求意见稿)一、概述自2018年7月在缬沙坦原料药中检出N-亚硝基二甲胺(NDMA)起,陆续在其它沙坦类原料药中检出了各类亚硝胺杂质,如NDMA、N-亚硝基二乙胺(NDEA)等。

进一步的调查发现,在个别供应商的非沙坦类的药物中(如雷尼替丁),亦有亚硝胺类杂质的检出。

亚硝胺类杂质属于ICH M7(R1)(《评估和控制药物中DNA反应性(致突变)杂质以限制潜在致癌风险》)指南【1】中提及的“关注队列”物质;其中根据世界卫生组织公布的致癌物清单【2】,NDMA和NDEA均属于2A类致癌物质;根据CPDB(Carcinogenicity Potency Database)数据库,已有部分亚硝胺类杂质有公开的致癌性数据,如NDMA、NDEA、N-亚硝基-N-甲基-4-氨基丁酸(NMBA)、N-亚硝基二丁胺(NDBA)等。

为了保证药品的安全和质量可控,实现有效的风险控制,特制定本技术指导原则,旨在为注册申请上市以及已上市化学药品中亚硝胺类杂质的研究和控制提供指导。

申请人应切实履行药品质量管理的主体责任,对药品的安全和质量进行全生命周期管理,尽可能的避免亚硝胺类杂质的引入,若确不能完全避免的,应充分评估药品中亚硝胺类杂质的风险,并将亚硝胺类杂质控制在安全限度以下。

二、亚硝胺类杂质产生的原因根据目前所知,亚硝胺类杂质有多种产生原因【3】,如工艺产生、降解途径和污染引入等。

具体来讲,亚硝胺类杂质可能通过以下途径引入【4】:(一)由工艺引入亚硝胺类杂质的风险目前所知,NDMA、NDEA杂质可能通过亚硝化机理生成。

即在一定条件下,胺类化合物尤其是仲胺,与亚硝酸钠(NaNO2)或其它亚硝化试剂反应产生亚硝胺类杂质。

在同一工艺步骤中使用了能引入仲胺和亚硝酸盐类的物料(包括起始物料、溶剂、试剂、催化剂、中间体等),有较高的风险引入亚硝胺类杂质;即使在不同的工艺步骤中分别使用能引入仲胺和亚硝酸盐类的物料,也可能会产生亚硝胺类杂质。

化学药物中亚硝胺类杂质研究技术指导原则(试行)一、概述自2018年7月在缬沙坦原料药中检出N-亚硝基二甲胺(NDMA)以来,陆续在其他沙坦类原料药中检出了各类亚硝胺杂质,如NDMA、N-亚硝基二乙胺(NDEA)等。

进一步的调查发现,在个别供应商的非沙坦类的药物中(如雷尼替丁),亦有亚硝胺类杂质的检出。

亚硝胺类杂质属于ICH M7(R1)(《评估和控制药物中DNA反应性(致突变)杂质以限制潜在致癌风险》)指南【1】中提及的“关注队列”物质。

根据世界卫生组织公布的致癌物清单【2】,NDMA和NDEA 均属于2A类致癌物质;根据国际认可数据库,已有部分亚硝胺类杂质有公开的致癌性数据,如NDMA、NDEA、N-亚硝基-N-甲基-4-氨基丁酸(NMBA)、N-亚硝基二丁胺(NDBA)等。

为了保证药品的安全和质量可控,实现有效的风险控制,特制定本技术指导原则,旨在为注册申请上市以及已上市化学药品中亚硝胺类杂质的研究和控制提供指导。

药品上市许可持有人/药品生产企业应切实履行药品质量管理的主体责任,对药品的安全和质量进行全生命周期管理,尽可能的避免亚硝胺类杂质的引入,若确不能完全避免的,应充分评估药品中亚硝胺类杂质的风险,并将亚硝胺类杂质水平控制在安全限度以下。

二、亚硝胺类杂质产生的原因根据目前所知,亚硝胺类杂质有多种产生原因【3】,如工艺产生、降解途径和污染引入等。

具体来讲,亚硝胺类杂质可能通过以下途径引入【4】:(一)由工艺引入亚硝胺类杂质的风险目前所知,NDMA、NDEA杂质可能通过亚硝化机理生成。

即在一定条件下,胺类化合物尤其是仲胺,与亚硝酸钠(NaNO2)或其他亚硝化试剂反应产生亚硝胺类杂质。

在同一工艺步骤中使用了能引入仲胺和亚硝化试剂的物料(包括起始物料、溶剂、试剂、催化剂、中间体等),有较高的风险引入亚硝胺类杂质;即使在不同的工艺步骤中分别使用能引入仲胺和亚硝化试剂的物料,也可能会产生亚硝胺类杂质。

化学药物中亚硝胺类杂质研究技术指导原则(试行)一、概述自2018年7月在缬沙坦原料药中检出N-亚硝基二甲胺(NDMA)以来,陆续在其他沙坦类原料药中检出了各类亚硝胺杂质,如NDMA、N-亚硝基二乙胺(NDEA)等。

进一步的调查发现,在个别供应商的非沙坦类的药物中(如雷尼替丁),亦有亚硝胺类杂质的检出。

亚硝胺类杂质属于ICH M7(R1)(《评估和控制药物中DNA反应性(致突变)杂质以限制潜在致癌风险》)指南【1】中提及的“关注队列”物质。

根据世界卫生组织公布的致癌物清单【2】,NDMA和NDEA均属于2A类致癌物质;根据国际认可数据库,已有部分亚硝胺类杂质有公开的致癌性数据,如NDMA、NDEA、N-亚硝基-N-甲基-4-氨基丁酸(NMBA)、N-亚硝基二丁胺(NDBA)等。

为了保证药品的安全和质量可控,实现有效的风险控制,特制定本技术指导原则,旨在为注册申请上市以及已上市化学药品中亚硝胺类杂质的研究和控制提供指导。

药品上市许可持有人/药品生产企业应切实履行药品质量管理的主体责任,对药品的安全和质量进行全生命周期管理,尽可能的避免亚硝胺类杂质的引入,若确不能完全避免的,应充分评估药品中亚硝胺类杂质的风险,并将亚硝胺类杂质水平控制在安全限度以下。

二、亚硝胺类杂质产生的原因根据目前所知,亚硝胺类杂质有多种产生原因【3】,如工艺产生、降解途径和污染引入等。

具体来讲,亚硝胺类杂质可能通过以下途径引入【4】:(一)由工艺引入亚硝胺类杂质的风险目前所知,NDMA、NDEA杂质可能通过亚硝化机理生成。

即在一定条件下,胺类化合物尤其是仲胺,与亚硝酸钠(NaNO2)或其他亚硝化试剂反应产生亚硝胺类杂质。

在同一工艺步骤中使用了能引入仲胺和亚硝化试剂的物料(包括起始物料、溶剂、试剂、催化剂、中间体等),有较高的风险引入亚硝胺类杂质;即使在不同的工艺步骤中分别使用能引入仲胺和亚硝化试剂的物料,也可能会产生亚硝胺类杂质。

ich指导原则m7

ICH M7全称为“Assessment and control of DNA reactive (mutagenic) impurities in pharmaceuticals to limit potential carcinogenic risk”,其关注的对象是在较低水平时也有可能直接引起DNA损伤,导致DNA突变,可能引发癌症的DNA反应性物质,即致突变杂质。

该指导原则为基毒杂质的鉴别、分类、界定和控制提供了实用框架。

在ICH M7正式发布以前,不同的地区和国家(如欧盟EMA及美国FDA)已先后发布了相关的指导原则或草案,为统一各成员国之间要求上的差异,ICH发起并组织了M7的制定工作。

该指导原则针对DNA活性杂质提出了较明确的评价及控制策略,M7(R1)于2017年5月31日发布,现已处于第四阶段,推荐到各成员国采纳使用。

我国药监部门已于2017年6月加入ICH,新药研发过程中对此类杂质的控制也要按此执行。

M7 评估和控制药物中DNA反应性(致突变)杂质以限制潜在的致癌风险行业指南美国卫生及公共服务部食品药品监督管理局药品评价与研究中心(CDER)生物制品评价与研究中心(CBER)2015.05ICHM7 评估和控制药物中DNA反应性(致突变)杂质以限制潜在的致癌风险行业指南如需更多副本,请联系:食品药品监督管理局药品评价与研究中心药物信息司交流办公室10001 New Hampshire Ave., Hillandale Bldg., 4th Floor Silver Spring, MD20993-0002电话:855 - 543 - 3784或301 - 796-3400; 传真:301- 431-6353邮箱:druginfo@/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/de fault.htm或食品药品监督管理局传播生物制品评价与研究中心外联与发展司交流办公室10903 New Hampshire Ave., Bldg. 71, Room 3128 Silver Spring, MD20993-0002电话:800 - 835 - 4709或240 -402 -7800邮箱:ocod@/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidance/default.htm美国卫生及公共服务部食品药品监督管理局药品评价与研究中心(CDER)生物制品评价与研究中心(CBER)2015.05ICH目录I.介绍(1) (5)II.指南的范围(2) (6)III.总则(3) (7)IV.已上市药品的注意事项 (8)A.原料药化学、生产和控制的批准后变更(4.1) (8)B.制剂化学、生产和控制的批准后变更(4.2) (9)C.已上市药品的临床用途变更(4.3) (9)D.已上市药品的其他注意事项(4.4) (9)V.原料药和制剂杂质评估(5) (9)A.合成杂质(5.1) (10)B.降解产物(5.2) (10)C.临床研发的注意事项(5.3) (11)VI.危害评估要素(6) (11)VII.风险表征(7) (13)A.基于TTC的可接受摄入量(7.1) (13)B.基于化合物特异性风险评估的可接受摄入量(7.2) (14)C.与短于终生(LTL)暴露相关的可接受摄入量(7.3) (14)D.多个致突变杂质的可接受摄入量(7.4) (16)E.特例和方法灵活性(7.5) (16)VIII.控制 (17)A.工艺相关杂质的控制(8.1) (17)B.控制方法的注意事项(8.2) (19)C.定期检测的注意事项(8.3) (19)D.降解产物的控制(8.4) (20)E.生命周期管理(8.5) (20)F.临床研发的注意事项(8.6) (21)IX.文件 (22)A.临床试验申请(9.1) (22)B.通用技术文件(上市申请)(9.2) (22)注解 (23)术语 (29)参考文献 (31)附件 (33)M7 评估和控制药物中DNA反应性(致突变)杂质以限制潜在的致癌风险行业指南1指南代表了食品药品监督管理局(FDA或机构)目前对于这个问题的看法。

四种制药清洁限度算法详解在《药品共线生产质量管理指南(征求意见稿)》出台之前,制药企业常用的清洁限度的算法有最低日治疗剂量的1/1000、10ppm、半数致死量LD50,2021年11月,中国CFDI 出台了《药品共线生产质量管理指南(征求意见稿)》,提供了更具有科学性和优势的方法,即基于健康的暴露限度(ADE/PDE)。

本文就这四种清洁限度作一下论述1、最低日治疗剂量的1/1000定义:下批产品的最高日服用剂量中含有上批产品的量不超过上批产品的最低日治疗量的1/1000,以此标准来制定残留限度。

公式:MDDbUbBb MTDa L ⨯⨯=10001000/1解释:MTDa:清洁前产品(目标化合物)最小每日给药剂量中的活性成分含量(mg);Bb:清洁后产品的批量(支/瓶)Ub:清洁后产品的每支含量(mg)MDDb:清洁后产品(目标化合物)最大每日给药剂量中的活性成分含量(mg)解析:①a 品种专用MTDa 对特定品种a 是固定值,根据生产线所有品种,选择MDDbUbBb ⨯最小值,即为a 品种专用限度。

②全品种可用MDDUB MTD L ⨯⨯=10001000/1根据生产线所有品种,选择MTD 最小值,选择MDDUB ⨯最小值,即为该生产线全品种皆可用限度。

历史:[1/1000来源:对于一个产品,出现在另一种产品的最大每日剂量中量,不应超过其剂量的0.001(1/10x 1/10x 1/10)。

其中,第一个1/10系数:认为药物在剂量的1/10下是非活性的;第二个1/10系数:以确保清洁程序是稳健的;最后一个1/10系数:作为安全系数。

]2、残留物浓度10ppm来源:《药品生产验证指南》指出除高活性,高致敏性药品外,10ppm 是足够安全的,衍生出了以10ppm 为限度计算残留物浓度,即,将10ppm 简化为最终淋洗水中样品残留物浓度限值为10ppm。

公式:FppmBb L ppm 1010⨯=解释:Bb:清洁后产品的批量(kg);10ppm:10×10-6,即10mg/kg;F:为安全因子系数,根据风险评估,一般取2-10;根据生产线所有品种,选择最小批量进行计算,即为该生产线全品种皆可用限度。

ich m7规则

ICH M7规则是关于评估和控制药物中DNA反应性(致突变)杂质以限制潜在的致癌风险的指南。

该指南旨在提供一个可用于遗传毒性杂质的鉴别、分类、限定和控制的可行性框架,以限制潜在的致癌风险。

根据ICH M7指南,遗传毒性杂质鉴别可采用两种方法:通过数据库和文献检索致癌性和遗传毒性数据(致突变性)(CPDB,IRIS,NTP,ECHA 等);使用(定量)结构活性关系(QSAR)进行计算。

采用QSAR方法预测细菌突变试验(AMES)的结果来进行毒性评估。

并采用两种QSAR预测方法:一个方法基于专家规则(expert rule-based),另一个方法基于统计学(statistical-based)。

根据文献数据库或者QSAR计算所得出的危害评估的结果,可将杂质分为5个类别。

此外,ICH M7还规定了遗传毒性杂质的限定和控制策略,包括使用计算毒理学关注阈值(TTC)方法计算遗传毒性杂质可接受摄入量、特异性限度、短于生命周期(LTL)和关注队列(CoC)等。

在实施ICH M7时,需要遵循一些指导原则,例如建立全面的IT服务管理体系,以确保高质量、高效率的服务水平,并帮助组织在信息技术服务领域进行持续改进。

以上信息仅供参考,如有需要,建议您咨询专业律师。