人教版语文五年级下册5舟过安仁

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:3

《舟过安仁》作者杨万里简介杨万里(1127~1206)南宋诗人。

字廷秀.吉州吉水(今属江西)人.绍兴二十四年(1154)进士,授赣州司户参军,继而调任永州零陵(今属湖南)县丞。

此时南宋名将张浚谪居永州,勉杨万里以"正心诚意"之学,因此他自名书室为"诚斋”,世称诚斋先生.生平绍兴三十二年(1162),孝宗即位,张浚重新起用,杨万里被荐为临安教授,以父丧未能赴任。

服丧期满,改知隆兴府奉新(今属江西)县。

在任时禁吏胥贪赃,甚得民心。

乾道六年(1170),上《千虑策》三十道,陈述关于”君道”、”国势”、"治原”、”人才”、"刑法”、”民政"等重大问题的意见,受到宰相陈俊卿、虞允文的重视,征召为国子博士。

次年,侍讲张□(张浚之子)因反对任命外戚张说而谪守袁州,杨万里抗疏挽留,又致书虞允文,劝他主持公道。

虽然张□仍被贬谪,但杨万里的言行,却受到公论的赞许。

屡迁至将作少监。

淳熙元年(1174),外出任漳州知州,不久改知常州。

淳熙六年,提举广东常平茶监,升任广东提点刑狱.淳熙九年,因母丧去职.十一年服满返杭,任吏部员外郎,升郎中。

次年,因地震应诏上书,劝告孝宗"姑置不急之务,精专备敌之策”,"治舰扼险",以”足国裕民”。

十三年,迁枢密院检详官兼太子侍读,向宰相王淮推荐朱熹、袁枢等16位人才。

后迁秘书少监。

高宗卒,万里力争张浚当配享庙祀,触怒孝宗,出知筠州(今江西高安)。

淳熙十六年(1189),光宗即位,杨万里被召入朝,任秘书监。

年底,金谴使来贺正旦,万里奉派为接伴使,此行途中,题咏颇多.绍熙元年(1190),外出任江东转运副使。

这时朝议欲以铁钱行于江南诸郡,他上疏反对,并拒不奉诏,因此触怒时相,改任赣州知州。

万里不去赴任,请求还乡.此后闲居乡里长达15年之久.宁宗即位后,屡次召他入朝任职,都坚辞不就。

开禧二年(1206)卒于家中.临终前索笔写下了"吾头颅如许,报国无路,惟有孤愤"的遗言,和陆游的《示儿》诗体现了同样深沉的忧国感情。

人教版小学语文课《舟过安仁》课文原文及赏析《舟过安仁》是宋代诗人杨万里的作品,原文如下:

“一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。

怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。

”

这首诗描绘了一幅生动的儿童生活画面。

在一只小小的渔船上,有两个小孩,他们放下撑船的竹篙,停止划桨,坐在船中。

让人感到奇怪的是,虽然天上没有下雨,但他们却打开了伞。

原来,他们不是用伞来遮头避雨,而是利用伞来制造风,推动船只前进。

赏析:

这首诗语言简洁明快,形象生动,富有生活情趣。

诗人通过对两个小童行为的细致观察和独特理解,展现了儿童的天真烂漫和聪明机智。

首句“一叶渔船两小童”,以“一叶”和“两小童”的对比,突出了渔船的小和小孩的少,同时也暗示了他们的孤独和艰辛。

然而,这两个小童并没有被困难所压倒,反而展现出了他们的智慧和创新精神。

“收篙停棹坐船中”一句,描绘了小童们停下手中的工作,静静地坐在船中的情景。

这种平静的气氛与下文的“怪生无雨都张伞”形成了鲜明的对比,使得读者对他们的行为产生了好奇和疑惑。

“怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。

”这两句诗揭示了小童们打开伞的真实目的。

他们利用伞的形状和材质,借助风的力量推动船只前进。

这种独特的思维方式和实践行动,既体现了儿童的天真和创造力,也反映了他们对生活的热爱和探索精神。

总的来说,《舟过安仁》这首诗通过描绘两个小童在渔船上使用伞制造风的场景,展现了儿童的智慧和创新精神,同时也寓含了诗人对生活的深刻理解和感悟。

这首诗以其生动的形象、简洁的语言和深远的意境,成为了中国古代诗歌的经典之作。

《舟过安仁》教学设计及教学反思一、教学目标:1.借助人人通资源平台老师传的范读录音,把这首诗读熟,读通,充分做好课前预习,把自己不懂的地方标记出来。

并把自己最棒的朗读录音传在乐教乐学平台上,大家互听互评。

2.在读中感受童年生活的美好及图画中两个小孩的聪慧、顽皮,体会作者童心未泯的美好情感。

3.借助乐学阅读完成课外拓展阅读任务,收集更多的写儿童的古诗,编成小短文发布在乐教乐学平台上,择优评奖。

二、教学重难点:1. 学会借助图画及注释,加上自己的想象理解诗意的学习方法。

2.体会两个孩子的聪慧和诗人童心未泯的美好情感。

3.养成借助人人通资源平台学习的习惯,提前预习,自觉阅读,增加词汇的积累,营造师生互学互评的学习氛围,提高师生语文阅读水平。

三、教学准备:多媒体课件,乐教乐学平台配乐朗诵,乐阅读推荐书目四、教学理念:充分利用人人通资源这个新型的学习平台,吸引学生的学习兴趣,正取引导学生,开展课前预习---乐读分享—品读重点---乐学拓展---互学互评的教学活动,通过乐教乐学平台,提前进行课前预习,明白学习的重难点,有的放矢。

根据自己的理解传上自己的朗读录音片段,鼓励不同程度的学生大胆朗读。

课堂上分享自己的预习体会,然后一起合作探究攻克学习难点,体验学习的快乐。

并且留下乐学拓展,引导学生更深入的学习,把自己最棒的朗读录音传乐教乐学平台上,也可以把自己的阅读心得写下来,锻炼自己的文笔,大家互学互评,学人之长,补己之短,教师可以择优点评,用好奖励机制,鼓励赏识,让学生获得成就感,增加自信心。

从而积极主动地学习,提高阅读能力,养成自主学习的习惯,终身学习。

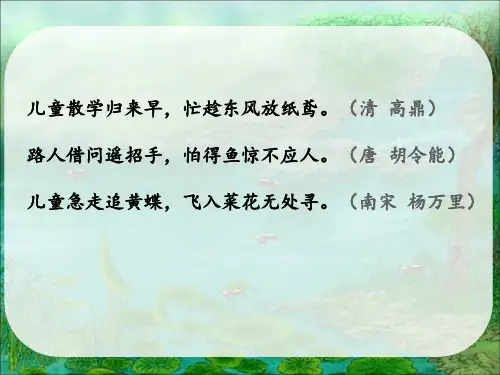

五、教学过程:(一)诗词小达人,激发兴趣童年是一幅画,童年是一首歌,童年是一首诗,我是诗词小达人。

根据图片猜诗句。

《牧童》牧童骑黄牛,歌声振林越。

意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

童年捕蝉的经历是那样的有趣,也勾起了老师对另一首描写儿童生活诗的回忆。

《村居》草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟,儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。

五年级下册语文第5课古诗词三首词语盘点五年级下册语文第5课《古诗词三首》中有一股清新的乡土气息扑面而来,浓郁的生活情趣洋溢在字里行间。

店铺在此整理了五年级下册语文第5课《古诗词三首》词语盘点,供大家参阅,希望大家在阅读过程中有所收获!五年级下册语文第5课《古诗词三首》词语盘点《牧童》①弄:逗弄。

②蓑衣:棕或草编的外衣,用来遮风挡雨。

《舟过安仁》①安仁:县名。

在湖南省东南部,宋时设县。

②篙:撑船用的竹竿或木杆。

③棹:船桨。

④怪生:怪不得。

《清平乐·村居》①清平乐:词牌名,“乐”读yuè。

②茅檐:茅屋的屋檐。

③吴音:吴地的方言。

④相媚好:这里指互相逗趣、取乐。

⑤翁媪:老翁、老妇。

⑥亡赖:同“无赖”,“亡”读wú,这里指顽皮、淘气。

五年级下册语文第5课《古诗词三首》课文牧童[唐] 吕岩草铺横野六七里,笛弄①晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣②卧月明。

舟过安仁①[宋] 杨万里一叶渔船两小童,收篙②停棹③坐船中。

怪生④无雨都张伞,不是遮头是使风。

清平乐①·村居[宋] 辛弃疾茅檐②低小,溪上青青草。

醉里吴音③相媚好④,白发谁家翁媪⑤? 大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。

最喜小儿亡赖⑥,溪头卧剥莲蓬。

五年级下册语文第5课《古诗词三首》句子赏析《牧童》1、“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

”诗句给我们以视觉和听觉上的感受,放眼望去,原野上草色葱茏;侧耳倾听,晚风中牧笛声声。

一个“铺”字,把草的茂盛和草原给人的那种平缓舒服的感觉,表现出来了;一个“弄”字,更显出了一种情趣,把风中笛声的时断时续、悠扬飘逸和牧童吹笛嬉戏的意味,传达出来了。

草场的宽阔无垠为牧童的出场铺垫了一个场景,笛声的悠扬悦耳,使我们想象到晚归牧童劳作一天后的轻松闲适的心境。

未见牧童,先闻其声,给人无限美好的想象空间。

当然,这里的“六七里”和“三四声”不是确指的数字,只是为了突出原野的宽阔和乡村傍晚的静寂。

2、“归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

人教版小学五年级语文下册《5 古诗词三首》重点知识及课后练习5 古诗词三首一、生字词1、易错字词:剥(bāo)莲蓬2、词语理解:弄:逗弄蓑衣:棕或草编的外衣,用来遮风挡雨。

篙:撑船用的竹竿或木杆。

棹:船桨怪生:怪不得(“怪生”一词看似平常,作者体味到的趣和童子行为的趣就在其中了)茅檐:茅屋的屋檐相媚好:这里指互相逗趣、取乐。

翁媪:老翁、老妇。

亡赖:同“无赖”,这里指顽皮、淘气。

二、诗词译文及理解1、《牧童》:译文:辽阔的草原像被铺在地上一样,四处都是草地。

晚风中隐约传来牧童断断续续悠扬的笛声。

牧童放牧归来,在吃饱晚饭后的晚霞时分。

他连蓑衣都没脱,就躺在草地上看天空中的圆月。

“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

”诗句给我们以视觉和听觉上的感受,放眼望去,原野上草色葱茏;侧耳倾听,晚风中牧笛声声。

一个“铺”字,把草的茂盛和草原给人的那种平缓舒服的感觉,表现出来了;一个“弄”字,更显出了一种情趣,把风中笛声的时断时续、悠扬飘逸和牧童吹笛嬉戏的意味,传达出来了。

草场的宽阔无垠为牧童的出场铺垫了一个场景,笛声的悠扬悦耳,使我们想象到晚归牧童劳作一天后的轻松闲适的心境。

未见牧童,先闻其声,给人无限美好的想象空间。

当然,这里的“六七里”和“三四声”不是确指的数字,只是为了突出原野的宽阔和乡村傍晚的静寂。

“归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

”诗人笔锋一转,开始写吃饱饭的牧童休息的情景。

把以地为床,以天为帐,饥来即食,困来即眠,无牵无挂,自由自在的牧童形象刻画得活灵活现。

没有家人聚集的场景,没有伙伴嬉戏的情景,吃饱了饭的牧童,连蓑衣都不脱,就躺在月夜里的草地上。

是累了,想躺下来好好地舒展一下身子是喜欢月夜的景色,想好好地欣赏一下仰望明亮的月儿,牧童心里会想些什么或者什么都没想,就睡着了……诗人似乎只把他之所见如实地写了下来,却让我们不禁浮想联翩。

2、《舟过安仁》译文:一叶渔船上,有两个小孩子,他们收起了竹竿,停下了船桨,坐在船中。

人教版五年级下册《牧童》《舟过安仁》教学设计教学目标:借助注释理解诗意,通过诵读体会童趣,凭借比读体悟童真,发挥想象品味童心,在与“牧童”、“渔童”的对话中,感悟诗人的心中真情真意,激发学生对童年生活的美好回忆。

教学过程:(一)看图诵读,交流感受1.猜诗:大家一定积累了不少古诗,今天,我们来比一比看谁是我们班的背诗小高手,怎么背呢?咱们看图猜古诗、背古诗,大家看图猜出了诗,就可以站起背给大家听,谁猜得快、背得多,谁就是背诗小高手。

(点击课件:《所见》、《宿新市徐公店》、《村居》、《夜书所见》、《小儿垂钓》)。

3.交流:大家可真棒!这几首诗可没难倒大家,不过大家背诵后,大家想一想,你有什么发现?(都是表现童趣的诗)这些古诗让你想到了什么?(童年是快乐、有趣的)〔人教社小语教材所选编的古诗中有较大比重反映童真童趣的诗,利用这一课程资源优势,借助看图猜诗、背诵交流,锁定“童趣”形成主题整合,并唤醒学生对童年生活的遐想与向往,为后续的教学奠定基调。

〕(二)导入新课,自学理解1.导入:是的,童年是快乐的,是有趣的,今天,我们一起继续学习唐朝的吕岩、宋朝的杨万里写的两首反映儿童生活的诗。

(点课点击课件,出示这两首古诗)2.简介:请学生简单地介绍一下诗人吕岩及杨万里。

3.试读:师先有感情地诵读,然后让学生试读,并提醒学生读准“蓑”“篙”“棹”等生字。

4.自学:学生依据课文的注释试着理解诗的大意。

〔五年级下学期的学生已经积累的一定数量的古诗及理解诗意的方法,利用注释进行自学理解,是能做到的,这也是将两首古诗同时呈现,整合教学的前提。

值得说明的是教师在诵读时,读准字音,读好节奏,读出感情,对学生会起到很好的示范作用,以情激情,让课堂未成曲调先有情。

〕(三)赛读体会,感受情趣1.朗读:自由读,同桌对读,小组读。

2.赛读:请几位同学自选取其中的一首读一读,比一比看谁读得好。

学生评价。

3.交流:(1)对读得有感情的同学,教师可接追问,读时你看到“牧童”、“渔童”在做什么?(2)赛读结束后,教师让学生说说“牧童”、“渔童”所做的事有趣在哪?〔这一环节安排了足够的时间让学生朗读意图在于,一是体会古诗的节奏与韵律,二让学生读中自悟,读出自己的理解,这时的读更多的指向对诗意的理解与把握。

《舟过安仁》教学设计鹅公岩小学李世玉师:屏幕前的孩子们,你们知道学习古诗的方法吗?生:老师,我知道学习古诗四步法1、解诗题,只作者。

2、读诗句,明诗意。

3、提问题,想画面。

4、品诗句,悟诗情。

师:你说得真好。

今天我们就按照这个方法学习古诗《舟过安仁》。

请大家齐读课题,想想题目的意思?生:舟就是小船,安仁,是一个县的名称,在湖南省东南部,宋朝设县。

题目的意思是诗人乘坐小船,路过安仁县是看到的景象。

师:关于诗人杨万里,你知道些什么?杨万里字廷秀,号诚斋。

他是南宋杰出的诗人。

杨万里一生写作极为勤奋,相传有诗二万余首,现存诗四千二百余首,诗文全集一百三十三卷,名《诚斋集》。

诚斋体的伟大,在于充溢其间的童心、童趣。

杨万里写了许多生气勃勃的儿童形象,保存了许多率真活泼的生活气息。

与这一本质特征相联系,诚斋诗融入或借鉴了少儿的心理和思维特点,在诚斋体中,人们还可以看到人类对大自然永不泯灭的童这也正是诚斋体最高的艺术境界。

稚心态与对人生哲理之追求的高妙的艺术组合。

师:屏幕前的孩子们,请自由朗读诗句,借助注释,说说诗句的意思。

师:一叶渔船两小童生:一叶小渔船上,有两个小孩子,师:收篙停棹坐船中。

生:篙是撑船用的竹竿或木杆。

棹,船桨,这句是的意思是他们收起了竹篙,停下了船桨。

师:怪生无雨都张伞,生:哦,怪不得没下雨他们也张开了伞呢,师:不是遮头是使风生:原来不是为了遮雨,而是想利用伞使风让船前进啊!师:“怪生无雨都张伞,不是遮头是使风”,从诗句中感受到了什么?生:从张,使风中,我感受到两个孩子的天真,淘气,快乐。

师:你喜欢这两个孩子吗?生:我很喜欢这两个孩子。

我仿佛和诗中的两小童一起收篙停棹、张伞使风,好像听到了风声、水声、欢笑声,还想到了自己曾经做的调皮事怎能不喜欢呢?师:老师也很喜欢这些可爱的孩子杨万里的诗还刻画了许许多多的生动活泼的儿童和形象,大家一起读闲居初夏午睡起。

生:闲居初夏午睡起[宋]杨万里梅子留酸软齿牙,芭蕉分绿与窗纱;日长睡起无情思,闲看儿童捉柳花。