中药质量标准制定

- 格式:doc

- 大小:53.50 KB

- 文档页数:10

制定中药材质量标准的项目内容和技术要求:

1.名称汉语拼音、药材拉丁名,按中药命名原则要求制定。

2.来源包括原植(动)物的科名、中文名、拉丁学名、药用部位、采收季节和产地加

工等。

矿物药包括该矿物的类、族、矿石名或岩石名、主要成分及产地加工。

3.性状系指药材的外形、大小、色泽、表面、质地、断面、气味等特征的描述。

除必

须鲜用的按鲜品描述外,一般以完整的干燥药材为主。

4.鉴别包括经验鉴别、显微鉴别(组织切片、粉末或表面制片、显微化学)、一般理化鉴别、色谱鉴别和光谱鉴别等,色谱鉴别应设对照品或对照药材。

选用方法要求专属、灵

敏、快速、简便。

5.检查包括杂质、水分、灰分、酸不溶性灰分、重金属、农残及有关的毒性成分等。

6.浸出物测定可参照《中国药典》附录浸出物测定要求,结合用药习惯、药材质地及已知的化学成分类别等选定适宜的溶剂,测定其浸出物量。

浸出物量的限(幅)度指标应根

据实测数据制订。

7.含量测定凡已知有效成分、毒性成分及能反映药材内在质量的指标成分的,均应建

立含量测定项目。

8.炮制根据用药需要进行炮制的品种,应制订合理的加工炮制工艺,明确辅料用量和

炮制品的质量要求。

9.功能与主治、用法与用量、禁忌、注意事项及贮藏等根据该药材研究结果制订。

10.有关质量标准的书写格式参照《中国药典》。

中药材的质量控制与标准制定方法引言:中药材作为传统的中医药治疗体系的关键组成部分,其质量控制和标准制定对保障中医药疗效和安全至关重要。

本文将介绍中药材质量控制的基本概念、质量评价的方法以及标准制定的流程。

一、中药材质量控制的基本概念中药材的质量控制是指通过一系列科学技术手段,对中药材进行质量评价和监控,以确保其符合规定的质量要求。

中药材的质量控制包括外观质量、理化性质、含量测定、微生物限度等方面。

二、质量评价的方法1. 外观质量评价中药材的外观质量评价是通过观察和比较药材的外观特征,如形状、颜色、气味等,来判断其是否符合质量标准。

外观质量评价需要在严格的光线条件下进行,以避免误判。

2. 理化性质评价理化性质评价主要包括药材的含水量、挥发油含量、灰分含量等。

这些参数可以通过常规的物理和化学分析方法进行测定。

例如,含水量可以通过干燥法或称重法进行测定,挥发油含量可以通过蒸馏法进行测定。

3. 含量测定中药材中的有效成分含量是评价药材质量的重要指标。

含量测定可以通过色谱、质谱等仪器分析方法进行。

同时,还可以采用生物学活性评价的方法,如抑菌圈直径法等,来评价中药材的活性成分含量。

4. 微生物限度测定中药材中的微生物限度是衡量其安全性的重要指标。

微生物限度测定包括总菌落数、大肠杆菌群、霉菌和酵母菌等指标的测定。

这些指标可以通过菌落计数法、膜过滤法等方法进行测定。

三、标准制定的流程中药材的标准制定是基于质量控制的需要,以确保中药材的质量符合规定的要求。

标准制定的流程包括以下几个步骤:1. 起草标准草案:根据现有的科学研究结果和临床实践经验,起草中药材的标准草案。

2. 专家评审:将标准草案提交给相关专家进行评审,收集各方的意见和建议。

3. 实地调研:对产地、制作工艺、储存条件等进行实地调研,了解中药材的实际情况。

4. 修订标准:根据专家意见和实地调研结果,对标准草案进行修订,形成正式的标准文件。

5. 发布和执行:将制定好的标准文件发布,并在相关领域进行执行,并进行定期的检查和修订。

附件:《中国药典》中药质量原则研究制定技术规定国家药典委员会为编制好《中国药典》等国家药物原则,体现中药质量原则旳制定符合中药旳特点,保证中药质量原则所设定旳措施与指标基本能控制中药质量,规范原则起草工作,特制定本技术规定。

本技术规定由总则和各论二部分构成,各论又分为中药材及饮片、植物油脂和提取物、中药成方制剂三部分。

总则一、基本原则1、坚持提高药物质量、维护公众健康旳原则药物原则应贯彻贯彻科学监管理念,支持国家药物监督管剪发展旳需要,保障药物质量与用药安全,维护人民健康,增进我国医药事业旳健康发展。

2、坚持继承、发展、创新旳原则坚持继承与发展相结合,鼓励自主创新,加大自主知识产权旳原则研究力度,增进科学研究与原则化工作旳有效结合,提高我国药物原则中自主创新技术含量,使我国医药领域旳自主创新技术通过原则迅速转化为生产力,提高我国药物旳国际竞争力。

3、坚持科学、实用、规范旳原则制定、修订药物原则时,应充足考虑来源、生产、流通及使用等各个环节影响药物质量旳原因,设置科学旳检测项目、建立可靠旳检测措施、规定合理旳判断原则;在保证能精确控制质量旳前提下,应倡导简朴实用;药物原则旳体例格式、文字术语、计量单位、数字符号以及通用检测措施等应统一规范。

4、坚持质量可控性原则国家药物原则合用于对合法生产旳药物质量进行控制。

所建立旳检测措施应专属、精确、精密。

5、坚持原则先进性原则《中国药典》所载药物旳质量原则,应充足反应现阶段国内外药物质量控制旳先进水平,对于多企业生产旳同一品种,其原则旳制定应在科学合理旳基础上坚持就高不就低旳原则先进性原则。

6、坚持原则发展旳国际化原则重视新技术和新措施旳应用,积极采用国际药物原则旳先进措施,加紧与国际接轨旳步伐。

增进我国药物原则尤其是中药原则旳国际化。

二、试验室条件及人员旳规定承担《中国药典》等国家药物原则起草任务旳单位应具有通过计量认证并能满足起草任务规定旳试验室,具有对应技术人员,具有中药研究、检查常用仪器和设备,能保证试验用试剂、试药及对照物质符合规定。

中药材质量标准的制定与实施一、引言中药材作为中医药疗法的重要组成部分,对药品安全和疗效具有重要影响。

为确保中药材的质量和安全,制定和实施中药材质量标准显得尤为重要。

中药材质量标准的制定和实施不仅涉及到政策法规、标准技术的研究和制定,还涉及到实验室的建设和监管等问题。

本文将从政策法规、标准技术、实验室建设和监管等方面探讨中药材质量标准的制定和实施。

二、政策法规为确保中药材的质量和安全,相关政策法规纷纷推出。

其中,最重要的是国家药品监督管理局制定的《中药材质量标准》。

这部标准通过对中药材原植物、栽培要求、采收和初步加工、外观要求、理化指标、微生物指标、农药残留和重金属等指标进行详细规定,确保了中药材的质量和安全,并为各级相关部门的监督管理提供了有力的依据。

除国家标准外,地方政府对于中药材的质量标准也有不少要求。

例如,北京市农林科学院制定的《北京市中药材质量检测标准》规定了73种中药材的质量标准,包括外观、理化指标、微生物指标、重金属等21项指标。

三、标准技术关于中药材质量标准,除了政策法规的制定,在标准技术上的研究也非常重要。

中药材标准技术主要包括评价方法、质量测定和检测方法等方面。

1.评价方法评价方法是制定中药材质量标准的基础。

评价方法包括直接鉴定方法和间接鉴定方法。

其中,直接鉴定方法有Morphological identification(形态学鉴定法)、anatomical identification(解剖学鉴定法)、cytological identification(细胞学鉴定法)、chemical identification(化学鉴定法)和biological identification(生物学鉴定法)等。

2.质量测定质量测定是检验中药材质量、确定中药材适应症和推荐用法用量的重要手段。

现代科技已经为中药材质量测定提供了更为精确的方法,比如荧光光谱法、色谱法、微波辐射法等。

3.检测方法为了能够更加准确地检测中药材的质量,越来越多的检测方法在中药材质量标准的实施中被采用。

中药材的质量控制与标准制定近年来,中药材的质量问题一直备受关注。

为了确保中药的疗效和安全性,质量控制成为中药材产业发展的重中之重。

本文将探讨中药材的质量控制方法和标准制定过程。

一、中药材的质量控制方法1. 外观检查:外观是判断中药质量的首要指标之一。

对于草药类中药材,应检查其色泽、形状、大小等;对于植物类中药材,应检查其叶片、根茎等部位的完整性和变形情况。

2. 显微鉴定:对于草本植物材料而言,显微鉴定是一种常用的质量控制方法。

通过使用显微镜观察材料的细胞结构特征,可以判断其纯度和品质。

3. 化学成分分析:中药材中的有效成分对其药效起着决定性的影响。

通过使用色谱、质谱等现代化学分析技术,可以对中药材中的化学成分进行分析,确保其质量和一致性。

4. 理化指标检测:中药材的理化指标是通过检测其含水量、挥发性物质、灰分等指标来评价质量。

这些指标可以通过常规的实验室测试方法来确定,为中药材的质量控制提供了参考依据。

5. 微生物检测:微生物污染对中药材的质量和安全性造成严重影响。

常见的微生物指标有大肠杆菌、霉菌和酵母菌等。

通过使用微生物培养和快速检测技术,可以及时发现和控制中药材中的微生物污染。

二、中药材标准的制定过程1. 文献调研:中药材标准的制定通常需要依据大量的文献数据,包括药典、专门的中药材标准等。

对于不同的中药材,制定标准前需要对其已有的文献进行调研和综合分析。

2. 专家讨论和评审:在制定中药材标准的过程中,专家的意见和建议起着至关重要的作用。

专家们通过召开研讨会、座谈会等形式进行讨论,就中药材的质量标准达成共识。

3. 实地勘查和抽样检测:为了确保中药材标准的可行性和准确性,需要进行实地勘查和抽样检测工作。

通过采集不同产地、批次的中药材样品,并对其质量进行检测评估,可以得出科学合理的标准范围。

4. 标准发布和执行:中药材标准完成后,需要向社会公布,并组织力量进行执行。

通常将标准发布在国内的中药药典、中药材标准以及相关的法规和规章中。

中药制剂的质量控制与质量标准制定中药制剂是指将中草药经过加工、混合、研磨等工艺处理后,按照一定比例组合而成的中成药。

中药制剂作为传统中医药的重要组成部分,其质量控制和质量标准制定对于保障药品的安全性和有效性至关重要。

本文将从中药制剂的质量控制和质量标准制定两个方面进行探讨。

一、中药制剂的质量控制中药制剂的质量控制是指通过一系列的规范管理措施,确保中药制剂在生产过程中具备一致的质量特性。

以下是中药制剂质量控制的几个重要环节:1.原材料的质量控制:中药制剂的原材料是中草药,其质量的好坏直接关系到最终制剂的质量。

因此,对于原材料的采购、储存和使用必须进行严格的质量控制。

这包括确保原材料的品种、产地、采收时间等信息的准确性,以及对于原材料的外观、色泽、气味、含水量等关键指标进行检验。

2.生产工艺的控制:中药制剂的生产工艺包括药材的加工、研磨、混合等环节。

在每个环节中,都需要制定严格的操作规程,确保每个步骤都符合标准要求。

此外,还需要对每个环节的参数进行实时监控,如温度、湿度、压力等,以保证制剂的质量稳定性。

3.成品的质量控制:中药制剂的成品是指经过生产工艺处理后的最终产品。

在成品制备过程中,例如浸膏、丸剂、煎剂等,都需要严格按照药典中规定的工艺要求操作,确保产品的一致性和稳定性。

同时,成品的质量控制还包括对于外观、含量、溶解度、溶剂残留等关键指标的检验。

二、质量标准制定的重要性质量标准是对于药品质量的定量描述,是药品质量控制的依据和保障。

对于中药制剂而言,制定一套合理可行的质量标准具有以下重要意义:1.保护患者用药安全:中药制剂如果质量不合格,可能导致药效不佳、药物不良反应等问题,严重的甚至可能危及患者的生命安全。

质量标准的制定可以确保中药制剂在药理学、药代动力学等方面的特性与药效相符合,从而保护患者的用药安全。

2.统一生产管理标准:制定统一的质量标准有利于规范药企的生产管理和质量控制,提高药品的整体质量水平。

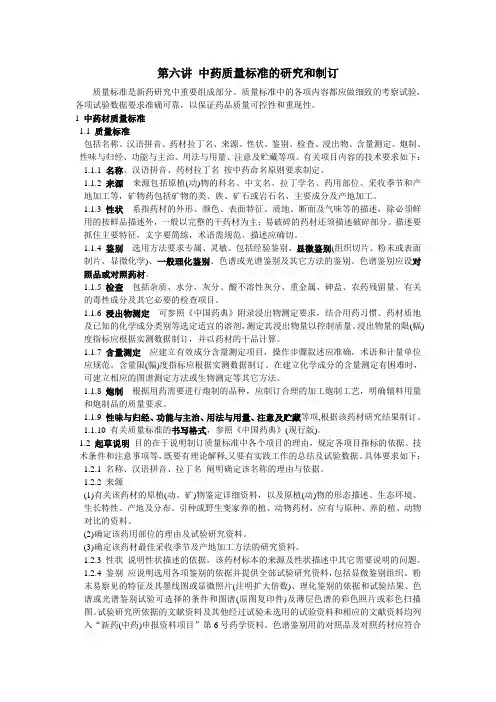

第六讲中药质量标准的研究和制订质量标准是新药研究中重要组成部分。

质量标准中的各项内容都应做细致的考察试验,各项试验数据要求准确可靠,以保证药品质量可控性和重现性。

1 中药材质量标准1.1 质量标准包括名称、汉语拼音、药材拉丁名、来源、性状、鉴别、检查、浸出物、含量测定、炮制、性味与归经、功能与主治、用法与用量、注意及贮藏等项。

有关项目内容的技术要求如下:1.1.1 名称、汉语拼音、药材拉丁名按中药命名原则要求制定。

1.1.2 来源来源包括原植(动)物的科名、中文名、拉丁学名、药用部位、采收季节和产地加工等,矿物药包括矿物的类、族、矿石或岩石名、主要成分及产地加工。

1.1.3 性状系指药材的外形、颜色、表面特征、质地、断面及气味等的描述,除必须鲜用的按鲜品描述外,一般以完整的干药材为主;易破碎的药材还须描述破碎部分。

描述要抓住主要特征,文字要简练,术语需规范、描述应确切。

1.1.4 鉴别选用方法要求专属、灵敏。

包括经验鉴别、显微鉴别(组织切片、粉末或表面制片、显微化学)、一般理化鉴别、色谱或光谱鉴别及其它方法的鉴别。

色谱鉴别应设对照品或对照药材。

1.1.5 检查包括杂质、水分、灰分、酸不溶性灰分、重金属、砷盐、农药残留量、有关的毒性成分及其它必要的检查项目。

1.1.6 浸出物测定可参照《中国药典》附录浸出物测定要求,结合用药习惯、药材质地及已知的化学成分类别等选定适宜的溶剂,测定其浸出物量以控制质量。

浸出物量的限(幅)度指标应根据实测数据制订,并以药材的干品计算。

1.1.7 含量测定应建立有效成分含量测定项目,操作步骤叙述应准确,术语和计量单位应规范。

含量限(幅)度指标应根据实测数据制订。

在建立化学成分的含量测定有困难时,可建立相应的图谱测定方法或生物测定等其它方法。

1.1.8 炮制根据用药需要进行炮制的品种,应制订合理的加工炮制工艺,明确辅料用量和炮制品的质量要求。

1.1.9 性味与归经、功能与主治、用法与用量、注意及贮藏等项,根据该药材研究结果制订。

中药质量标准制定目前我国新药的研制,明确要求制订临床研究用质量标准及生产用质量标准。

目的是保证临床研究试验药品的质量稳定一致及上市药品的质量,从而保证药品的安全和有效。

在新药取得批准文号后,其它研究资料的药效,毒理,临床研究资料均已完成历史使命,可存档备用,但唯有质量标准伴随产品“终身”。

只要有药品生产,销售使用,就要用质量标准的监测和保证。

因此,质量标准的制定,不仅在研制新药中,而且对老药再评价均具有相当重要的地位。

第一节质量标准的分类一、法定标准经过卫生部与省、市、自治区卫生行政部门批准的标准有国家标准(包括药典和部颁标准)及地方标准。

国家标准对产品的质量指标是一些基本要求,是企业应达到的起码合格水平。

鉴于目前中药标准一般水平不高,所以应认识到符合低标准的高合格率,并不表示产品先进,故质量标准必须逐步提高,特别是新药的质量必须具有国内先进水平,并真正已起到控制真伪、优劣的作用。

二、企业标准一般有两种情况,一种为检验方法尚不够成熟,但能达到某种程度的质量控制;一种为高于法定标准要求,主要指多增加了检测项目或提高了限度标准,作为创优,企业竞争,特别是对保护优质产品本身,严防假冒等均为重要措施。

第二节质量标准的特性质量标准通常具有如下特性:一、权威性药品必须符合国家药品标准或省、市、自治区药品标准,但国家均不排除生产厂可以采用非药典方法进行检测。

例如:六味地黄丸的含量测定;药典收载了薄层色谱光密度法测定处方中山茱萸中熊果酸的含量,若企业暂无薄层色谱扫描仪,则可采用薄层色谱比色法与其对比,测定结果一致或有一定相关且稳定,在日常检验中即可采用比色法控制产品质量,但偶有产品含量处于合格边缘,或需要仲裁时,只有各级法定标准,特别是国家药典具有权威性。

二、科学性质量标准是对具体对象研究的结果,它有适用性的限制。

在药材中如天然朱砂的标准不适用于人工朱砂的标准,前者硫化汞的含量不得少于96%,而后者要求99%以上;又如牛黄,人工牛黄和培植牛黄中含胆酸,胆红素的含量要求不同,但均有充分的科学根据。

中药药材的质量评价与标准制定中药药材作为中医药学的重要组成部分,是广大民众常用的药物资源。

中药药材的质量评价与标准制定对于保障其疗效和安全性至关重要。

本文将探讨中药药材质量评价的方法及其在标准制定中的应用。

一、中药药材质量评价的方法为确保中药药材的质量,我们需要采用科学的评价方法,以下列举了几种常用的中药药材质量评价方法。

1.宏观评价法宏观评价法是通过观察、摸索和嗅闻等方法来评估中药药材的整体质量。

例如,通过观察药材的外观形态、颜色和气味等特征,可以初步判断其质量。

2.显微鉴定法显微鉴定法是通过显微镜观察中药药材的细胞结构、组织形态和细胞器等特征来评价其质量。

显微鉴定法可以帮助我们判断药材真伪和纯度。

3.物化鉴别法物化鉴别法是通过测定中药药材的理化指标来评价其质量。

例如,测定药材的水分、灰分、挥发性物质和含量测定等指标,可以反映出药材的质量状况。

4.活性成分分析法活性成分分析法是通过测定中药药材中活性成分的含量来评估其质量。

通过使用化学分析方法,可以确定中药药材中有效成分的含量,从而判断其质量好坏。

二、中药药材标准制定的重要性中药药材的标准制定是对药材质量进行规范化和标准化的过程,对于保障中药药材的质量和疗效具有重要意义。

1.保证中药药材质量的一致性通过制定中药药材的质量标准,可以确保不同批次的药材在质量上具有一致性,从而保证中药的疗效和安全性。

2.指导中药生产和质检中药药材标准可以为中药的生产和质检提供参考依据,帮助中药生产企业提高产品质量,并且便于监管部门对中药药材进行质量监督。

3.推动中药现代化发展中药药材的标准制定是中药现代化的基础和保障,通过建立科学、规范的标准,可以促进中药产业创新和发展。

三、中药药材标准制定的方法中药药材的标准制定需要科学的方法和流程,以下是标准制定的基本步骤。

1.收集相关资料和信息在制定中药药材标准之前,需要收集相关的药材质量评价和标准制定的资料和信息,包括国内外的研究成果、标准制定的经验和药典等。

中药质量标准制定的原则

中药质量标准制定的原则主要包括以下几点:

1.依据药材的种类和用途,确定各项质量标准的指标和限量。

这些指标和限量应该基于中药的特性以及安全性、有效性和稳定性等方面考虑,确保中药的质量符合国家的要求和标准。

2.依据中药的传统使用经验和现代科学研究结果,确定中药的有效成分和药效指标。

这些成分和指标可以通过化学分析、药理实验和临床研究等方法确定,以保证中药的疗效和药效,同时也可以作为检验中药质量的重要依据。

3.参考国际标准和国内相关法规,制定中药的安全和质量控制标准。

这些标准包括有害物质的限量、重金属和农药残留的检测、微生物限度和各项理化指标等,以确保中药的安全性和合规性。

4.采用科学的方法和先进的技术手段,进行中药质量的评价和检测。

这些方法和手段可以包括色谱分析、质谱分析、生物学检测、光学显微镜观察等,能够对中药样品的成分和质量进行客观准确的评价和检测。

5.针对一些特殊中药,制定专门的质量标准。

一些特殊中药可能包括草药、野生药材、稀有药材等,这些中药可能具有特殊的生长环境和药效特性,因此需要制定针对性的质量标准来保证其质量和安全性。

总的来说,中药质量标准的制定需要综合考虑中药的传统使用经验、科学研究成果、国家法规和国际标准等因素,以确保中药的质量符合安全、有效和稳定的要求。

同时还需要采用科学的方法和先进的技术手段进行中药质量的评价和检测。

中药质量标准制定目前我国新药的研制,明确要求制订临床研究用质量标准及生产用质量标准。

目的是保证临床研究试验药品的质量稳定一致及上市药品的质量,从而保证药品的安全和有效。

在新药取得批准文号后,其它研究资料的药效,毒理,临床研究资料均已完成历史使命,可存档备用,但唯有质量标准伴随产品“终身”。

只要有药品生产,销售使用,就要用质量标准的监测和保证。

因此,质量标准的制定,不仅在研制新药中,而且对老药再评价均具有相当重要的地位。

第一节质量标准的分类一、法定标准经过卫生部与省、市、自治区卫生行政部门批准的标准有国家标准(包括药典和部颁标准)及地方标准。

国家标准对产品的质量指标是一些基本要求,是企业应达到的起码合格水平。

鉴于目前中药标准一般水平不高,所以应认识到符合低标准的高合格率,并不表示产品先进,故质量标准必须逐步提高,特别是新药的质量必须具有国内先进水平,并真正已起到控制真伪、优劣的作用。

二、企业标准一般有两种情况,一种为检验方法尚不够成熟,但能达到某种程度的质量控制;一种为高于法定标准要求,主要指多增加了检测项目或提高了限度标准,作为创优,企业竞争,特别是对保护优质产品本身,严防假冒等均为重要措施。

第二节质量标准的特性质量标准通常具有如下特性:一、权威性药品必须符合国家药品标准或省、市、自治区药品标准,但国家均不排除生产厂可以采用非药典方法进行检测。

例如:六味地黄丸的含量测定;药典收载了薄层色谱光密度法测定处方中山茱萸中熊果酸的含量,若企业暂无薄层色谱扫描仪,则可采用薄层色谱比色法与其对比,测定结果一致或有一定相关且稳定,在日常检验中即可采用比色法控制产品质量,但偶有产品含量处于合格边缘,或需要仲裁时,只有各级法定标准,特别是国家药典具有权威性。

二、科学性质量标准是对具体对象研究的结果,它有适用性的限制。

在药材中如天然朱砂的标准不适用于人工朱砂的标准,前者硫化汞的含量不得少于96%,而后者要求99%以上;又如牛黄,人工牛黄和培植牛黄中含胆酸,胆红素的含量要求不同,但均有充分的科学根据。

中药质量标准

中药质量标准是对中药材或中药制剂的质量要求和评价指标的规定。

中药作为传统药物,其质量标准的制定是保障中药安全有效性的重要措施之一。

中药质量标准通常包括以下几个方面:

1. 外观特征:对中药材的外观形态、颜色、气味等进行描述和评价。

例如,鉴别中药材是否有虫蛀、霉变、异物等现象。

2. 理化性质:对中药材的理化性质进行测定和评价,如含水量、挥发油含量、灰分含量等。

3. 药效成分:对中药材中主要药效成分进行定性和定量分析,如中药指纹图谱、高效液相色谱等技术手段。

4. 杂质限量:对中药材中有害杂质、微生物、重金属等进行限制,确保中药的安全性和纯度。

5. 质量控制:对中药制剂的工艺流程、质量控制点等

进行规定,确保中药制剂的稳定性和一致性。

中药质量标准的制定一般由国家药典委员会或相关行业组织负责,通过科学研究和实践经验的积累,不断完善和更新。

中药质量标准的执行可以有效保护患者的用药安全,同时也有利于提高中药产业的发展水平。

中药制剂的质量标准制定与质量控制研究【摘要】本文主要研究中药制剂的质量标准制定与质量控制,探讨了质量标准的制定依据、质量控制方法研究、质量控制技术应用以及质量控制的挑战。

通过对中药制剂的质量标准与控制进行研究,可以提高中药制剂的质量水平,确保中药制剂的安全性、有效性和稳定性。

本研究的意义在于加强对中药制剂的质量管理,提高中药制剂的市场竞争力。

未来研究方向包括进一步完善中药制剂的质量标准制定方法、探索新的质量控制技术以及解决质量控制中的挑战。

质量标准制定与质量控制对于中药制剂的质量保障具有重要意义,是中药制剂行业发展的关键。

【关键词】中药制剂、质量标准、质量控制、制定依据、技术应用、挑战、重要性、未来研究、总结。

1. 引言1.1 研究背景中药制剂作为我国传统医学的重要组成部分,在临床应用中具有广泛的应用和显著的疗效。

随着中药制剂市场逐渐扩大和不断发展,中药制剂的质量安全问题日益受到重视。

由于中药材天然属性、药材来源地、加工方式以及制剂工艺等多方面因素的影响,中药制剂的质量标准制定和质量控制面临着一定的挑战。

传统中药饮片的质量标准主要依赖于国家标准和药典标准,但是对于现代中药制剂来说,其独特的特点和制备技术要求需要进一步完善和规范相关的质量标准制定。

深入研究中药制剂的质量标准制定与质量控制,对于保障中药制剂的质量安全、提高中药疗效具有重要意义。

当前,国内外对中药制剂的质量标准制定和质量控制研究已经取得了一定的进展,但仍面临一些挑战和问题,亟需进一步深入研究和探讨。

本文旨在对中药制剂的质量标准制定与质量控制进行系统性研究,为进一步完善中药制剂质量体系、提高中药制剂质量水平提供参考和借鉴。

1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨中药制剂的质量标准制定与质量控制方法,分析制定质量标准的依据和过程,探讨质量控制方法的研究现状及应用情况。

通过本研究,旨在提高中药制剂的质量标准,确保中药制剂的质量安全、稳定和有效性,促进中药制剂行业的健康发展。

中药质量标准的研究与制定一、引言中药是中国传统医学的重要组成部分,具有多种功能和广泛应用的特点。

为了保障中药的安全有效使用,中药质量标准的研究与制定是至关重要的。

二、中药质量标准的概述1. 中药的定义中药是指用中药材或其加工品制成的药品,包括单方剂、复方剂、独方剂、方剂等。

2. 中药质量标准的意义制定中药质量标准的目的是为了确保中药的质量稳定性和安全性,并为中药的研发和应用提供科学依据。

3. 中药质量标准的种类中药质量标准包括临床应用标准、药材形态标准、药用植物标本标准、中药饮片常规检验规范、中药制剂常规检验规范等一系列标准。

三、中药质量标准的研究内容1. 中药材的标准中药材的标准包括外观性状、显微鉴定、理化指标、微生物限度、重金属等指标。

其中显微鉴定是中药材标准制定的重要环节,它可以鉴别中药材的真伪、保证中药材的质量。

2. 中药饮片的标准中药饮片的标准包括外观性状、化学成分、理化指标、微生物限度等指标。

其中化学成分是中药饮片标准制定的重要环节,它可以保证中药饮片的有效成分含量稳定一致、质量稳定。

3. 中药制剂的标准中药制剂的标准包括质量控制指标、稳定性、储存、包装等方面的指标。

其中质量控制指标是中药制剂标准制定的重要环节,它可以保证中药制剂的有效成分含量稳定一致、质量稳定。

四、中药质量标准的制定方法1. 经验法经验法是根据临床经验和实践制定的标准,具有实践性和局限性。

2. 系统化方法系统化方法采用现代科学技术对中药进行分析和鉴定,研究中药的有效成分和药理作用。

3. 综合法综合法结合经验法和系统化方法,兼顾中药的传统理论和现代科学技术。

五、中药质量标准的现状和发展1. 现状目前,中药质量标准的制定和实施已经取得了很大的进展,并已被列入国家计划和政策文件,逐步成为中药产业发展的重要保障。

2. 发展未来,中药质量标准的研究和制定将继续深化和完善,力争实现中药产业质量可控,保障中药的安全和有效使用。

六、结论中药质量标准是确保中药菜肴的质量稳定性和安全性的重要手段,其制定和实施是中药行业发展的重点工作。

中药质量标准制定目前我国新药的研制,明确要求制订临床研究用质量标准及生产用质量标准。

目的是保证临床研究试验药品的质量稳定一致及上市药品的质量,从而保证药品的安全和有效。

在新药取得批准文号后,其它研究资料的药效,毒理,临床研究资料均已完成历史使命,可存档备用,但唯有质量标准伴随产品“终身”。

只要有药品生产,销售使用,就要用质量标准的监测和保证。

因此,质量标准的制定,不仅在研制新药中,而且对老药再评价均具有相当重要的地位。

第一节质量标准的分类一、法定标准经过卫生部与省、市、自治区卫生行政部门批准的标准有国家标准(包括药典和部颁标准)及地方标准。

国家标准对产品的质量指标是一些基本要求,是企业应达到的起码合格水平。

鉴于目前中药标准一般水平不高,所以应认识到符合低标准的高合格率,并不表示产品先进,故质量标准必须逐步提高,特别是新药的质量必须具有国先进水平,并真正已起到控制真伪、优劣的作用。

二、企业标准一般有两种情况,一种为检验方法尚不够成熟,但能达到某种程度的质量控制;一种为高于法定标准要求,主要指多增加了检测项目或提高了限度标准,作为创优,企业竞争,特别是对保护优质产品本身,严防假冒等均为重要措施。

第二节质量标准的特性质量标准通常具有如下特性:一、权威性药品必须符合国家药品标准或省、市、自治区药品标准,但国家均不排除生产厂可以采用非药典方法进行检测。

例如:六味地黄丸的含量测定;药典收载了薄层色谱光密度法测定处方茱萸中熊果酸的含量,若企业暂无薄层色谱扫描仪,则可采用薄层色谱比色法与其对比,测定结果一致或有一定相关且稳定,在日常检验中即可采用比色法控制产品质量,但偶有产品含量处于合格边缘,或需要仲裁时,只有各级法定标准,特别是国家药典具有权威性。

二、科学性质量标准是对具体对象研究的结果,它有适用性的限制。

在药材中如天然朱砂的标准不适用于人工朱砂的标准,前者硫化汞的含量不得少于96%,而后者要求99%以上;又如牛黄,人工牛黄和培植牛黄中含胆酸,胆红素的含量要求不同,但均有充分的科学根据。

西洋参的质量标准,进口西洋参与国引种西洋参质量标准不仅含量限度不同,且测定方法也不同。

在未统一标准前,应严格依据各自的标准评价其质量的合格与否。

在不同成药中测定某一相同药味成分,不一定方法均能适用,其方法的确定与规格的制定均应有充分的科学依据。

三、进展性质量标准是对客观事物认识的阶段小结,法定标准也难免有不够全面之处。

随着生产技术水平提高和测定手段的改进,应对药品标准不断进行修订和完善。

如血竭素质量评价,由于血竭主要成分血竭素极不稳定;只是根据血竭素的理化性质在270纳米处有最大吸收,采用无水乙醇提取,其吸收度高低基本上与传统经验对血竭的外观鉴别质量优劣相一致,制定了一定浓度的血竭无水乙醇溶液在270纳米吸收度不得少于一定值的规格限度。

由于血竭素进口药材,货源不稳,特别是加工血竭牌号多,质量差异大,若含掺杂物如色素等,难以用吸收度限度制定质量,随着对血竭素的合成成功,以其为对照品,采用薄层色谱光密度法或高效液相色谱法测定血竭药材与含有血竭的成药,均获得满意的效果。

第三节质量标准制订的前提标准的制订需具备以下三个先决条件,即处方组成固定;原料(饮片)稳定;制备工艺稳定。

一、处方组成固定处方药味及份量是制定质量标准的依据,直接影响评价指标的选定和限度的制定。

因此在制定质量标准之前必须要求毫无保留、确实无误的处方才可开始进行质量标准的研究和实验设计。

二、原料稳定药材除药用部位、产地、采收和加工涉及质量优劣外,特别要注意的是药材的真伪与地区习惯用药的鉴别与应用。

1.对贵重药材及常用紧缺药材,要加强真伪的鉴别,最好备有标准药材对照品。

如西红花(番红花)为贵重药材,多系进口。

目前国也引种成功,分生晒品和加工品两种规格,由于价格昂贵,往往有伪品出现。

如鸡牛牌红花,系印度西萌草茵染上胶汁制成,有的用莲须,黄花菜切丝染色;也有用化学纸浆做成丝状,包层淀粉并染成红色;还有用西红花雄蕊染色,或用国产菊科红花冒充,均应注意鉴别。

熊胆也为贵重药材之一,进口商品的质量一般与国产品基本一致,目前多处研制引流熊胆(又称熊胆粉)成功,以检出是否会有熊去氧胆酸为主要鉴别特征。

商品中常有猪、牛、养胆和其它胆汁混入熊胆。

2.地区习惯用药,采指药材在局部地区有多年生产和使用习惯的药材品种。

但由于集市贸易购销,管理工作未跟上,致使没有使用习惯的药材购入。

这类品种在常用500种中药中,大约占1/3~1/4的数量,应引起重视。

如山豆根,多数地区所用山豆根为豆科植物越南槐的根及根茎,习称广豆根,但在东北,华北地区则习用防科蝙蝠的根茎,又称北豆根。

八十年代中,华北曾大量应用感冒汤防治流感。

由于广豆根中苦参碱含量远高于北豆根,按习用北豆根量投入广豆根,从而引起一、二百人出现中毒症状。

三、工艺稳定新药的研制在处方确定以后,结合临床服用要求,确定剂型,进行工艺条件的研究,优选出最佳工艺条件,至少是适合中试生产规模,条件具备后,才可进行质量标准实验设计。

因为尽管处方相同,而工艺不同,致使所含成分不同,直接影响鉴别、含量测定等项目的建立和限度的规定。

如复方柴胡注射液(柴胡、独活、细辛)常见的工艺有二种:一种即以药粉加水、以水蒸气蒸馏,镏液直接药用,其性状为无色澄明,只含有挥发性成分。

一种以药粉蒸馏后,镏液备用;药渣再加水煎煮,煎液再经醇沉处理,去醇后,加水溶解,水溶液与镏液合并制成注射液,其性状为淡棕色,不仅含有挥发性成分而且含有柴胡皂甙等水溶性成分。

以上二种工艺,成品所含成分不同,质量标准中鉴别项目的确定,与含量测定指标成分及限度的规定可完全不同,是可以一目了然的。

第四节质量标准的容目前国外中药或天然药物质量标准的容,对药材来说一般包括名称,基源(科、属、种拉丁学名),药用部位,采收加工,性状(外形、质地、嗅味),鉴别(传统经验、显微、理化),检查(杂质、水分、灰分、酸不溶性灰分等),浸出物,含量测定(挥发油、包括活性成分等),炮制、功能主治(效用),用法用量,注意,贮芷等。

在成药和制剂中除上述项目外,还须规定处方,制法,检查项中还包括重金属、砷盐并结合不同剂型在药典附录通则中各项检查,如重量差异,均匀度,崩解度,溶散时限等项。

一、名称药品的命名总的要求应是明确,简短,科学,不容易混淆,误解,夸大的名称,属于国家标准(药典或部颁标准)收载而改变剂型的品种,除剂型名应更新外,原则上应采用原标准名称。

1.单味制剂(含提取物)一般原料(药材)名与剂型名结合,如月见草油乳,穿心莲片,绞股蓝皂甙片。

2. 复方制剂(1)方主要药味缩写加剂型,如参芍片、根芩连胶囊、银黄口服液。

(2)方中主要药味缩写加功效加剂型,如银翘解毒冲剂、参附强心丸、桂龙咳喘宁胶囊。

(3)药味数与主要药名或功效加剂型,如十全大补口服液、六味地黄口服液。

(4)功效加剂型,如妇炎康复片、心通合剂、胃乃安胶囊、脑镇脑宁胶囊。

(5)君药前加复方,后加剂型,如复方天仙胶囊、复方丹参注射液。

在传统成药中有采用方药物剂量比例加剂型的命名的,如六一散;以服用剂量加剂型命名的,如七厘散、九分散;采用象形比喻结合剂型的,如玉屏风散;以药味采收季节加剂型命名的,如二至丸,即女贞子冬至采收而旱莲草夏至采收等。

不宜采用的命名法有:不以主药一味命名,易与单味制剂混淆;不以人名,地名或代号命名,不用××灵,××宝;陷于俗套;还应注意剂型名称与实物相符,更不宜以中西不同理论功效混杂命名等。

二、处方1. 处方药味若属国家药品标准收载品种,名称均应与其一致,如淫羊藿不应称仙灵牌,金银花不应称双花,黄芪不应称北芪等。

国家药品标准未收载药材品种,可采用地方标准收载的名称。

地方药品标准收载的品种与国家药品标准名称相同,来源不同的应另起名称。

2.处方药味排列顺序,应根据处方原则,按君、臣、佐、使排列,或主药、辅药排列。

3.处方中有需要炮制的药味,应加括号说明,为密黄芪,应为黄芪(密制)。

4.处方中药味均用法定计量单位,重量以“g”,容量以“ml”表示,处方量多根据剂型不同,如片剂折算成出1000片的药量,液体制剂如糖浆以出1000ml的药量写出。

5.处方原料均应附标准,药材标准:包括其基源名称及科、属、种拉丁学名;确实的主要产地;药用部位等均应反映原料的实际情况,并说明属何级法定标准(药典、部颁、地方标准)收载者。

如成药中收载的检验项目归属于某味药,而该药品种虽收载于法定标准中,但未列入该检验项目的,应补充有关项目。

如处方中有黄芪,成药标准中收载黄芪甲甙的含量测定;而药典虽收载了黄芪药材标准,但未规定含量测定项目,则应在原料黄芪药材标准中建立黄芪甲甙含量测定项目,并制定规格限度,目的为保证成药质量,以防盲目投料。

有些成药确因处方药味多,干扰大,或拟测定药味含量极少,而不属于实验设计不合理,或操作技术问题所致,含量测定确实困难或成药未收载含量测定项,有的仅收载了浸出物含量,可以暂对原料药材(主药之一)规定含量测定项目,间接控制成品质量。

原料为粗提取物,有效部位或化学单体,均应制定相应的原料标准。

如属各级标准收载者,应说明其主要质量指标。

如原料为地方标准,则应提供标准全文复印件,如原料在各级法定标准中均未收载,除应按《新药审批办法》有关规定提供申报资料外,应参照药材申报资料要求制定质量标准。

6.如处方原料为药材,而制剂由粗提取物(浸膏)等制成,则浸膏制法及要求作为半成品规定,记述于制备工艺中,不作为原料要求附标准。

三、制法在质量标准的制法项下可根据制备工艺写出简明的工艺全过程。

四、性状一种制剂的性状往往与投料的原料质量及工艺有关,原料质量保证,工艺恒定则制成品的性状应该是基本一致的,故质量标准中规定制剂的性状,能初步反映其质量状况。

制剂的性状指成品的颜色、形态、气味等。

片剂、丸剂如有包衣的还应描述除去包衣后的片芯、丸芯的颜色及气味,硬胶囊剂应写明除去胶囊后容物的性状。

制剂色泽如以二种色调组合的,描写时以后者为主,如棕红色,以红色为主,书写时颜色、形态后用分号(;)。

小量研制品与中试或大量生产的成品,其色泽等可能不完全一致,故制定制剂质量标准,应根据中试或大量生产的产品为依据,并至少观察3~5批样品。

有的中药制剂在贮藏期间颜色会变深,因此可根据实际观察情况规定幅度。

五、鉴别根据中医理论,依处方原则首选君药与臣药进行鉴别,贵重药,毒剧药也须鉴别,选择鉴别药味也应结合药物本身的基础研究工作情况,如其成分不清楚,或通过实验摸索,干扰成分难以排除,则也可鉴别其它药味,但应在起草说明中写明理由。

鉴别方法一般包括显微鉴别,一般理化鉴别及色谱鉴别1.显微鉴别中药成方制剂中含有药材粉末组分的,可根据处方中所含药材粉末的组织细胞及其含物特征进行中成药的显微鉴别。