高中化学步步高二轮复习全套课件专题二

- 格式:docx

- 大小:1.45 MB

- 文档页数:30

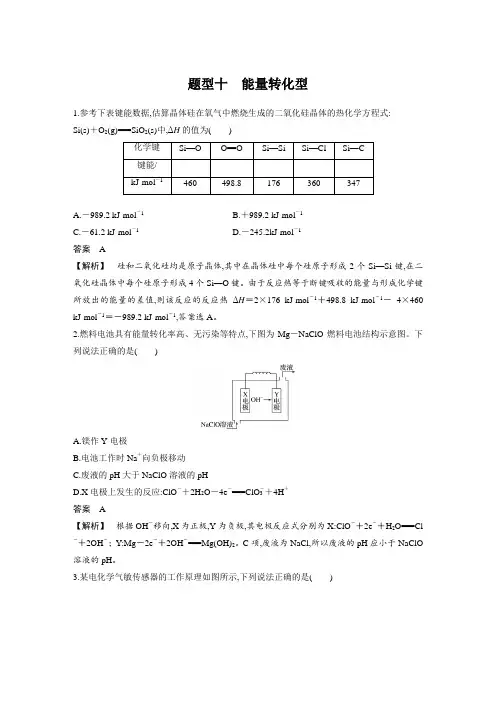

题型十能量转化型1.参考下表键能数据,估算晶体硅在氧气中燃烧生成的二氧化硅晶体的热化学方程式:Si(s)+O2(g)===SiO2(s)中,ΔH的值为()A.-989.2 kJ·mol-1B.+989.2 kJ·mol-1C.-61.2 kJ·mol-1D.-245.2kJ·mol-1答案 A【解析】硅和二氧化硅均是原子晶体,其中在晶体硅中每个硅原子形成2个Si—Si键,在二氧化硅晶体中每个硅原子形成4个Si—O键。

由于反应热等于断键吸收的能量与形成化学键所放出的能量的差值,则该反应的反应热ΔH=2×176 kJ·mol-1+498.8 kJ·mol-1-4×460 kJ·mol-1=-989.2 kJ·mol-1,答案选A。

2.燃料电池具有能量转化率高、无污染等特点,下图为Mg-NaClO燃料电池结构示意图。

下列说法正确的是()A.镁作Y电极B.电池工作时Na+向负极移动C.废液的pH大于NaClO溶液的pHD.X电极上发生的反应:ClO-+2H2O-4e-===ClO-3+4H+答案 A【解析】根据OH-移向,X为正极,Y为负极,其电极反应式分别为X:ClO-+2e-+H2O===Cl -+2OH-;Y:Mg-2e-+2OH-===Mg(OH)。

C项,废液为NaCl,所以废液的pH应小于NaClO2溶液的pH。

3.某电化学气敏传感器的工作原理如图所示,下列说法正确的是()A. b 极为负极B.a 极的电极反应式为2NH 3+3O 2--6e -===N 2+3H 2OC.反应消耗的NH 3与O 2的物质的量之比为4∶5D.该传感器在工作过程中KOH 的物质的量不变 答案 D【解析】 根据a,b 两极参与反应的物质可以判断a 为负极,b 为正极,其电极反应式分别:a(负极)2NH 3-6e -+6OH -===N 2↑+6H 2O, b(正极)32O 2+6e -+3H 2O===6OH -,C 项,反应消耗NH 3与O 2的物质的量之比为2∶32=4∶3。

⾼中化学步步⾼⼆轮复习全套课件专题⼆[考纲要求] 1.了解物质的量的单位——摩尔(mol)、摩尔质量、⽓体摩尔体积、物质的量浓度、阿伏加德罗常数的含义。

2.了解相对原⼦质量、相对分⼦质量的定义,并能进⾏有关计算。

3.理解质量守恒定律的含义。

4.能根据物质的量与微粒(原⼦、分⼦、离⼦等)数⽬、⽓体体积(标准状况下)之间的相互关系进⾏有关计算。

5.了解溶液的含义。

6.了解溶解度、饱和溶液的概念。

7.了解溶液的组成,理解溶液中溶质的质量分数的概念,并能进⾏有关计算。

8.了解配制⼀定溶质质量分数、物质的量浓度溶液的⽅法。

(⼀)洞悉陷阱设置,突破阿伏加德罗常数应⽤题组⼀⽓体摩尔体积的适⽤条件及物质的聚集状态1.正误判断,正确的划“√”,错误的划“×”。

(1)2.24 L CO2中含有的原⼦数为0.3N A(×)(2)常温下,11.2 L甲烷⽓体含有的甲烷分⼦数为0.5N A(×)(3)标准状况下,22.4 L⼰烷中含共价键数⽬为19N A(×)(4)常温常压下,22.4 L氯⽓与⾜量镁粉充分反应,转移的电⼦数为2N A(×)(5)标准状况下,2.24 L HF含有的HF分⼦数为0.1N A(×)突破陷阱抓“两看”,突破“状态、状况”陷阱⼀看“⽓体”是否处于“标准状况”。

⼆看“标准状况”下,物质是否为“⽓体”(如CCl4、H2O、Br2、SO3、HF、⼰烷、苯等在标准状况下不为⽓体)。

题组⼆物质的量或质量与状况2.正误判断,正确的划“√”,错误的划“×”。

(1)常温常压下,3.2 g O2所含的原⼦数为0.2N A(√)(2)标准标况下,18 g H2O所含的氧原⼦数⽬为N A(√)(3)常温常压下,92 g NO2和N2O4的混合⽓体中含有的原⼦数为6N A(√)突破陷阱排“⼲扰”,突破“质量、状况”陷阱给出⾮标准状况下⽓体的物质的量或质量,⼲扰学⽣正确判断,误以为⽆法求解物质所含的粒⼦数,实质上,此时物质所含的粒⼦数与温度、压强等外界条件⽆关。

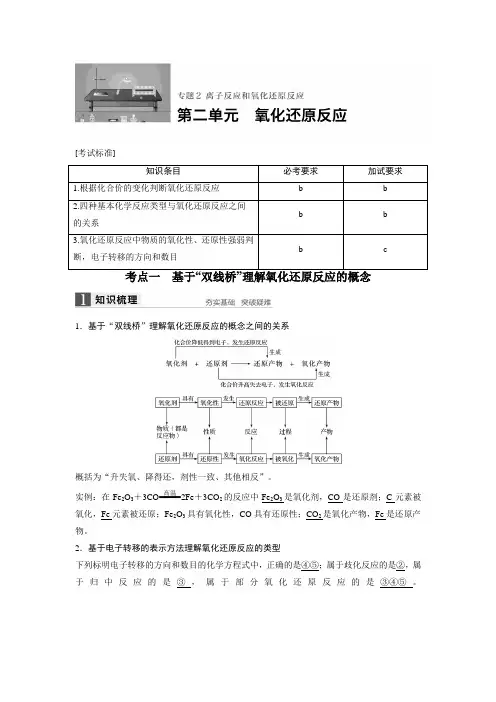

[考试标准]1.基于“双线桥”理解氧化还原反应的概念之间的关系概括为“升失氧、降得还,剂性一致、其他相反”。

实例:在Fe 2O 3+3CO=====高温2Fe +3CO 2的反应中Fe 2O 3是氧化剂,CO 是还原剂;C 元素被氧化,Fe 元素被还原;Fe 2O 3具有氧化性,CO 具有还原性;CO 2是氧化产物,Fe 是还原产物。

2.基于电子转移的表示方法理解氧化还原反应的类型下列标明电子转移的方向和数目的化学方程式中,正确的是④⑤;属于歧化反应的是②,属于归中反应的是③,属于部分氧化还原反应的是③④⑤。

3.氧化还原反应与四种基本反应类型的关系(1)下列反应属于氧化还原反应的是____________(填序号,下同),属于化合反应的是____________,属于分解反应的是________________________,属于置换反应的是____________,属于复分解反应的是______________。

①Cu 2S +O 2=====△2Cu +SO 2 ②3O 2=====放电2O 3③Fe 2O 3+3CO=====高温2Fe +3CO 2 ④2Na +2H 2O===2NaOH +H 2↑ ⑤CaCO 3=====高温CaO +CO 2↑ ⑥2H 2O 2=====MnO 22H 2O +O 2↑ ⑦SO 3+H 2O===H 2SO 4 ⑧2Fe +3Cl 2=====点燃2FeCl 3⑨H 2SO 4+2NaOH===Na 2SO 4+2H 2O ⑩NaH +H 2O===NaOH +H 2↑ ⑪IBr +H 2O===HIO +HBr答案 ①③④⑥⑧⑩ ⑦⑧ ⑤⑥ ①④ ⑨⑪(2)四种基本反应类型和氧化还原反应的关系可用下图表示:题组一正确理解氧化还原反应1.下列说法正确的是()A.氧化还原反应的本质是元素的化合价发生变化B.还原剂是一种能够得到电子的物质C.物质所含元素化合价升高的反应是还原反应D.氧化反应和还原反应是同时发生的答案 D解析氧化还原反应的本质是电子的转移;还原剂是一种能够失去电子的物质;物质所含元素化合价升高的反应是氧化反应。

[考试要求] 1.物质的量、阿伏加德罗常数、摩尔质量、气体摩尔体积的概念(b)。

2.阿伏加德罗定律及其推论(b)。

3.物质的量、微粒数、质量、气体体积之间的简单计算(c)。

4.物质的量应用于化学方程式的简单计算(b)。

5.固、液、气态物质的一些特性(a)。

6.物质的量浓度的概念(b)。

7.配制一定物质的量浓度的溶液(b)。

8.物质的量浓度的相关计算(c)。

考点一以物质的量为中心的有关概念及应用1.物质的量及其单位(1)物质的量物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一,符号为n。

它表示含有一定数目微观粒子的集合体。

物质的量的描述对象是构成物质的基本微粒(如分子、原子、离子等)及它们的特定组合。

(2)物质的量的单位物质的量的单位为摩尔(简称摩),符号为mol 。

物质的量像一座桥梁,把一定数目的微观粒子与可称量的宏观物质联系起来。

(3)阿伏加德罗常数0.012 kg C-12中所含的原子数称为阿伏加德罗常数,符号为N A ,约为6.02×1023 mol -1。

2.摩尔质量(1)概念: 单位物质的量的物质所具有的质量称为该物质的摩尔质量。

(2)符号: M 。

(3)单位: g·mol -1。

(4)表示方法: M (H 2)=2 g·mol -1,M (SO 2-4)=96 g·mol -1。

(5)物质的量(n )、物质的质量(m )和物质的摩尔质量(M )之间的关系: M =mn ,变形后,m =n ·M ,n =m M 。

3.物质的聚集状态和气体摩尔体积(1)物质的聚集状态有三种: 气态、液态和固态在温度和压强一定时,物质的体积主要由三个因素决定: 物质所含微粒的数目、微粒之间的距离和微粒的大小。

(2)固体分为晶体和非晶态物质①晶体具有规则的几何外形,有固定的熔点。

如氯化钠、纯碱、金刚石和各种金属(汞除外)等都属于晶体。

②非晶态物质没有规则的几何外形,没有固定的熔点。

微专题(二)金属性与非金属性强弱的判断方法一、元素金属性、非金属性强弱的判断方法与同种变价金属反应金属被氧化后的价态越高, 则非金属性就越强;反应越剧烈, 非金属元素的非金属性就越强气态氢化物的稳定性气态氢化物越稳定, 该元素的非金属性越强气态氢化物或非金属阴离子的还原性气态氢化物或非金属阴离子的还原性越弱,该元素的非金属性越强最高价氧化物对应水化物的酸性强弱最高价氧化物对应水化物的酸性越强, 该元素的非金属性越强二、判断非金属性强弱的“两不能”“两应该”(1)不能依据氢化物水溶液的酸性强弱判断元素的非金属性强弱, 应该依据氢化物的稳定性或还原性的强弱判断。

(2)不能依据元素低价含氧酸的酸性强弱判断元素的非金属性强弱, 应该依据元素最高价含氧酸的酸性强弱判断。

1. 下列事实不能作为实验判断依据的是()A. 钠和镁分别与冷水反应, 判断金属性强弱B. 铁投入CuSO4溶液中, 能置换出铜, 钠投入CuSO4溶液中, 不能置换出铜, 判断钠与铁的金属性强弱C. 酸性:H2CO3<H2SO4, 判断硫与碳的非金属性强弱D. Br2与I2分别与足量的H2反应, 判断溴与碘的非金属性强弱答案 B解析A项符合金属与水反应判断金属性强弱的依据;因Na的金属性太强, 与溶液反应时会先与H2O反应, 故B项不能作为判断依据;C项中根据H2CO3、H2SO4都是最高价含氧酸, 由它们的酸性强弱可以推知硫的非金属性比碳强;D项所述符合根据非金属单质与H2反应难易程度判断非金属性强弱的依据。

2. 下列实验不能达到实验目的的是()序号实验操作实验目的A Cl2、Br2分别与H2反应比较氯、溴的非金属性强弱B 向MgCl2、AlCl3溶液中分别通入NH3比较镁、铝的金属性强弱C 测定等物质的量浓度的H2CO3、H2SO4溶液的pH 比较碳、硫的非金属性强弱D Fe、Cu分别放入盐酸中比较铁、铜的金属性强弱答案 B解析Cl2、Br2分别与H2反应, 根据反应条件的难易即可判断出氯、溴的非金属性强弱, A项正确;MgCl2、AlCl3溶液中分别通入氨气, MgCl2与NH3·H2O反应生成Mg(OH)2沉淀, AlCl3与NH3·H2O反应生成Al(OH)3沉淀, 无法比较二者的金属性强弱, B项错误;H2CO3、H2SO4分别为C、S的最高价氧化物对应的水化物, 酸性越强, 元素非金属性越强, 所以通过测定相同浓度的溶液的pH可判断二者非金属性强弱, C项正确;利用Fe、Cu放入盐酸中所产生的现象不同即可判断出Fe、Cu的金属性强弱, D项正确。

第一节 化学能与热能一、化学键与化学反应中能量变化的关系1. 化学反应中能量变化的本质原因(微观角度)E 1>E 2, 反应吸收能量;E 1<E 2, 反应释放能量。

2. 化学反应中能量变化的决定因素(宏观角度) (1)物质的稳定性与能量的关系(2)化学反应中能量变化的决定因素(用E 表示物质能量)⎩⎪⎨⎪⎧E (反应物)>E (生成物)⇒化学反应放出能量E (反应物)<E (生成物)⇒化学反应吸收能量(1)化学键的断裂和形成是物质在化学反应中发生能量变化的主要原因(√)(2)一个化学反应是释放能量还是吸收能量取决于反应物总能量与生成物总能量的相对大小(√)(3)化学中能量变化的大小与反应物的质量多少无关(×)(4)物质的化学反应与体系的能量变化是同时发生的, 所以化学反应必然伴随能量变化(√)(5)一般物质本身的能量越高越不稳定(√)1. 断裂1 mol H—H键需要吸收a kJ能量, 则2 mol H原子形成1 mol H—H键的能量如何变化?答案放出a kJ能量。

2. 在25 ℃、101 kPa的条件下, 断裂1 mol H—H键吸收436 kJ能量, 断裂1 mol Cl—Cl键吸收243 kJ能量, 形成1 mol H—Cl键放出431 kJ能量。

H2+Cl2===2HCl的化学反应可用下图表示:请回答下列有关问题:(1)反应物断键吸收的总能量为________。

(2)生成物成键放出的总能量为________。

(3)判断反应H2+Cl2===2HCl是________(填“吸收”或“放出”)能量。

(4)反应物的总能量__(填“>”或“<”)生成物的总能量。

答案(1)679 kJ(2)862 kJ(3)放出(4)>解析(1)反应物断键吸收的总能量应该是断开1 mol H—H键与1 mol Cl—Cl键吸收能量之和, 即436 kJ+243 kJ=679 kJ。

第2课时 化学能与热能的相互转化[学习目标定位] 通过生产、生活中的实例熟悉化学能与热能的相互转化,会判断吸热反应和放热反应。

一、放热反应和吸热反应1.化学反应中的能量变化有多种形式,但通常主要表现为热量的变化。

因此化学反应分为两类:放热反应和吸热反应。

请填写下表:2.典型实验:按照下列各实验的操作步骤,完成各实验并将观察到的实验现象及其实验结论填入表中。

(1)铝与盐酸反应(2)Ba(OH)2·8H 2O 与NH 4Cl 晶体反应(3)NaOH 与盐酸反应(1)实际上,放热反应和吸热反应通常都要经历一个能量较高的过渡态,都包括吸收热量和放出热量两个过程,所以其能量变化的图示为(2)常见的吸热反应和放热反应1.下列说法正确的是( )①需要加热才能发生的反应一定是吸热反应 ②放热反应在常温下一定很容易发生 ③反应是放出能量还是吸收能量必须看反应物和生成物所具有的总能量的相对大小 ④有的放热反应加热到一定温度引发后,停止加热反应也能继续进行A.只有③④B.只有①②C.①②③④D.②③④答案 A解析 加热才能发生的反应不一定是吸热反应,如铜在氯气中燃烧;放热反应在常温下不一定容易发生,如N 2与H 2合成NH 3;反应是放热还是吸热取决于反应物、生成物所具有的总能量的相对大小;需要加热才能发生的放热反应,如果反应放出的热量达到反应所需要的热量,停止加热反应也能继续进行,如Fe +S=====△FeS 。

易错警示 (1)“三个不一定”。

①需加热才能发生的反应不一定是吸热反应,如碳和氧气的反应;②放热反应常温下不一定容易发生,如铝热反应;③吸热反应也不一定需要加热,如Ba(OH)2·8H 2O 晶体和NH 4Cl 晶体的反应。

(2)吸热反应和放热反应都是化学变化,如NaOH 固体溶于水是放热过程,但不是放热反应;如升华、蒸发等过程是吸热过程,但不是吸热反应。

2.将盛有NH 4HCO 3粉末的小烧杯放入盛有少量醋酸的大烧杯中。

[考纲要求] 1.了解物质的量的单位——摩尔(mol)、摩尔质量、气体摩尔体积、物质的量浓度、阿伏加德罗常数的含义。

2.了解相对原子质量、相对分子质量的定义,并能进行有关计算。

3.理解质量守恒定律的含义。

4.能根据物质的量与微粒(原子、分子、离子等)数目、气体体积(标准状况下)之间的相互关系进行有关计算。

5.了解溶液的含义。

6.了解溶解度、饱和溶液的概念。

7.了解溶液的组成,理解溶液中溶质的质量分数的概念,并能进行有关计算。

8.了解配制一定溶质质量分数、物质的量浓度溶液的方法。

(一)洞悉陷阱设置,突破阿伏加德罗常数应用题组一气体摩尔体积的适用条件及物质的聚集状态1.正误判断,正确的划“√”,错误的划“×”。

(1)2.24 L CO2中含有的原子数为0.3N A(×)(2)常温下,11.2 L甲烷气体含有的甲烷分子数为0.5N A(×)(3)标准状况下,22.4 L己烷中含共价键数目为19N A(×)(4)常温常压下,22.4 L氯气与足量镁粉充分反应,转移的电子数为2N A(×)(5)标准状况下,2.24 L HF含有的HF分子数为0.1N A(×)突破陷阱抓“两看”,突破“状态、状况”陷阱一看“气体”是否处于“标准状况”。

二看“标准状况”下,物质是否为“气体”(如CCl4、H2O、Br2、SO3、HF、己烷、苯等在标准状况下不为气体)。

题组二物质的量或质量与状况2.正误判断,正确的划“√”,错误的划“×”。

(1)常温常压下,3.2 g O2所含的原子数为0.2N A(√)(2)标准标况下,18 g H2O所含的氧原子数目为N A(√)(3)常温常压下,92 g NO2和N2O4的混合气体中含有的原子数为6N A(√)突破陷阱排“干扰”,突破“质量、状况”陷阱给出非标准状况下气体的物质的量或质量,干扰学生正确判断,误以为无法求解物质所含的粒子数,实质上,此时物质所含的粒子数与温度、压强等外界条件无关。

题组三物质的组成与结构3.正误判断,正确的划“√”,错误的划“×”。

(1)在常温常压下,32 g 18O2中含有2N A个氧原子(×)(2)17 g —OH与17 g OH-所含电子数均为10N A(×)(3)相同质量的N2O4与NO2中所含原子数目相同(√)(4)m g CO与N2的混合气体中所含分子数目为m28N A(√)(5)4.5 g SiO2晶体中含有的硅氧键的数目为0.3N A(√)(6)30 g甲醛中含共用电子对总数为4N A(√)突破陷阱记“组成”,突破“结构”判断陷阱1.记特殊物质中所含微粒的数目,如Ne、D2O、18O2、—OH、OH-等。

2.记最简式相同的物质,如NO2和N2O4、乙烯(C2H4)和丙烯(C3H6)等。

3.记摩尔质量相同的物质,如N2、CO、C2H4等。

题组四电解质溶液中粒子数目的判断4.正误判断,正确的划“√”,错误的划“×”。

(1)0.1 L 3.0 mol·L-1的NH4NO3溶液中含有的NH+4的数目为0.3N A(×)(2)等体积、等物质的量浓度的NaCl和KCl溶液中,阴、阳离子数目之和均为2N A(×)(3)0.1 mol·L-1的NaHSO4溶液中,阳离子的数目之和为0.2N A(×)(4)25 ℃时,pH=13的1.0 L Ba(OH)2溶液中含有的OH-数目为0.2N A(×)突破陷阱审“要求”,突破“离子数目”判断陷阱一审是否有弱离子的水解;二审是否指明了溶液的体积;三审所给条件是否与电解质的组成有关,如pH=1的H2SO4溶液,c(H+)=0.1 mol·L-1,与电解质的组成无关;0.05 mol·L-1的Ba(OH)2溶液,c(OH-)=0.1 mol·L-1,与电解质的组成有关。

题组五阿伏加德罗常数的应用与“隐含反应”5.正误判断,正确的划“√”,错误的划“×”。

(1)2 mol SO2和1 mol O2在一定条件下充分反应后,混合物的分子数为2N A(×)(2)标准状况下,22.4 L NO2气体中所含分子数目为N A(×)(3)100 g 17%的氨水,溶液中含有的NH3分子数为N A(×)(4)标准状况下,0.1 mol Cl2溶于水,转移的电子数目为0.1N A(×)突破陷阱记“隐含反应”,突破“粒子组成、电子转移”判断陷阱在“N A”应用中,常涉及以下可逆反应:2SO31.2SO2+O2催化剂△2NO2N2O42NH3N2+3H2高温、高压催化剂2.Cl2+H2O HCl+HClO3.NH3+H2O NH3·H2O NH+4+OH-题组六氧化还原反应中电子转移数目的判断6.正误判断,正确的划“√”,错误的划“×”。

(1)5.6 g铁粉与硝酸反应失去的电子数一定为0.3N A(×)(2)0.1 mol Zn与含0.1 mol HCl的盐酸充分反应,转移的电子数目为0.2N A(×)(3)1 mol Na与足量O2反应,生成Na2O和Na2O2的混合物,转移的电子数为N A(√)(4)1 mol Na2O2与足量CO2充分反应转移的电子数为2N A(×)(5)向FeI2溶液中通入适量Cl2,当有1 mol Fe2+被氧化时,共转移的电子的数目为N A(×)(6)1 mol Cl2参加反应转移电子数一定为2N A(×)突破陷阱“分类”比较,突破“电子转移”判断陷阱1.同一种物质在不同反应中氧化剂、还原剂的判断。

如:(1)Cl2和Fe、Cu等反应,Cl2只作氧化剂,而Cl2和NaOH反应,Cl2既作氧化剂,又作还原剂。

(2)Na2O2与CO2或H2O反应,Na2O2既作氧化剂,又作还原剂,而Na2O2与SO2反应,Na2O2只作氧化剂。

2.量不同,所表现的化合价不同。

如:Fe和HNO3反应,Fe不足,生成Fe3+,Fe过量,生成Fe2+。

3.氧化剂或还原剂不同,所表现的化合价不同。

如:Cu和Cl2反应生成CuCl2,而Cu和S反应生成Cu2S。

4.注意氧化还原的顺序。

如:向FeI2溶液中通入Cl2,首先氧化I-,再氧化Fe2+。

所以上述题(5)中转移的电子数目大于N A。

题组七2016、2015新课标卷“N A”应用高考试题汇编7.(2016·全国卷Ⅰ,8)设N A为阿伏加德罗常数值。

下列有关叙述正确的是()A.14 g乙烯和丙烯混合气体中的氢原子数为2N AB.1 mol N2与4 mol H2反应生成的NH3分子数为2N AC.1 mol Fe溶于过量硝酸,电子转移数为2N AD.标准状况下,2.24 L CCl4含有的共价键数为0.4N A答案 A【解析】A项,乙烯和丙烯的最简式均为CH2,14 g乙烯和丙烯混合气体中相当于含有1 mol CH2,则其氢原子数为2N A,正确;B项,合成氨的反应是可逆反应,则1 mol N2与4 mol H2反应生成的NH3分子数小于2N A,错误;C项,铁和过量硝酸反应生成硝酸铁,故1 mol Fe溶于过量硝酸,电子转移数为3N A,错误;D项,标准状况下CCl4为液态,故2.24 L CCl4的物质的量不是0.1 mol,则其含有的共价键数不是0.4N A,错误。

8.(2015·全国卷Ⅰ,8)N A为阿伏加德罗常数的值。

下列说法正确的是()A.18 g D2O和18 g H2O中含有的质子数均为10N AB.2 L 0.5 mol·L-1亚硫酸溶液中含有的H+离子数为2N AC.过氧化钠与水反应时,生成0.1 mol氧气转移的电子数为0.2N AD.密闭容器中2 mol NO与1 mol O2充分反应,产物的分子数为2N A答案 C【解析】A项,D2O和H2O的质子数相同(均为10),但D2O、H2O的摩尔质量不同,分别为20 g·mol-1和18 g·mol-1,所以18 g D2O和H2O的物质的量不同,质子数不同,错误;B项,n(H2SO3)=2 L×0.5 mol·L-1=1 mol,但H2SO3是弱酸,部分电离,所以H+数目小于2N A,错误;C项,发生的反应是2Na2O2+2H2O===4NaOH+O2↑,转移电子数为2e-,所以生成0.1 mol氧气转移的电子数为0.2N A,正确;D项,发生反应:2NO+O2===2NO2,生成2 mol NO2,常温下NO2和N2O4之间存在平衡2NO2N2O4,所以分子数小于2N A,错误。

(二)理解公式推论,破解阿伏加德罗定律应用9.同温同压下,x g甲气体和y g乙气体占有相同的体积,根据阿伏加德罗定律判断,下列叙述错误的是()A.x∶y等于甲与乙的相对分子质量之比B.x∶y等于甲与乙的分子个数之比C.x∶y等于同温同压下甲与乙的密度之比D.y∶x等于同温同体积下,等质量的甲与乙的压强之比答案 B【解析】A项,由同温同压下,同体积的任何气体具有相同的分子数,则x g甲气体和y g乙气体的物质的量相等,即xM甲=yM乙,推出x∶y=M甲∶M乙,故正确;B项,甲与乙的分子个数之比为1∶1,而x与y不一定相等,故不正确;C项,同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比,即为质量比,故正确;D项,等质量的甲、乙的压强之比为p甲∶p乙=n1∶n2=mM甲∶mM乙=M乙∶M甲=y∶x,故正确。

10.在两个密闭容器中,分别充有质量相同的甲、乙两种气体,若两容器的温度和压强均相同,且甲的密度大于乙的密度。

则下列说法正确的是()A.物质的量:甲>乙B.气体体积:甲>乙C.摩尔体积:甲>乙D.相对分子质量:甲>乙答案 D【解析】同温同压下,气体摩尔体积相等,根据ρ=MV m知,相同条件下,气体密度与其摩尔质量成正比,甲的密度大于乙的密度,说明甲的摩尔质量大于乙。

A项,根据n=mM知,相同质量时其物质的量与摩尔质量成反比,甲的摩尔质量大于乙,则甲的物质的量小于乙,故A错误;B项,根据V=mM V m知,相同温度、压强、质量时,气体体积与摩尔质量成反比,摩尔质量甲>乙,则气体体积甲<乙,故B错误;C项,同温同压下,气体摩尔体积相等,故C错误;D项,根据以上分析知,摩尔质量甲>乙,摩尔质量在数值上等于其相对分子质量,所以相对分子质量甲>乙,故D正确。

阿伏加德罗定律及推论可概括为“三同定一同,两同见比例”,可用V=n×V m及m=V×ρ等公式推导出:(1)同温同压时:①V1∶V2=n1∶n2=N1∶N2;②ρ1∶ρ2=M1∶M2;③同质量时:V1∶V2=M2∶M1。