高考文言文特殊句式解析——定语后置

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:3

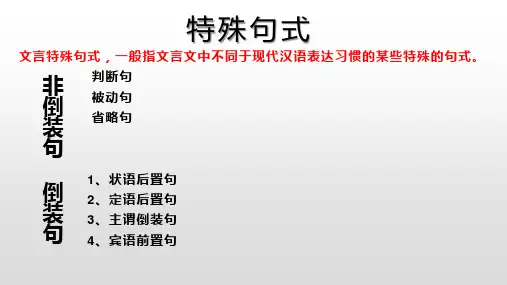

文言特殊句式之定语后置句、谓语前置句、状语后置句、固定句式考点透视考点明确《考试大纲》要求“能阅读浅易的文言文”。

包含“理解常见文言实词在文中的含义”、“理解常见文言虚词在文中的用法”和“理解与现代汉语不同的句式和用法”,能力层级为B级;“筛选文中的信息”、“归纳内容要点概括中心意思”和“分析概括作者在文中的观点态度”,能力层级为C级。

命题趋势“理解与现代汉语不同的句式和用法”这一考点在近几年高考中虽未单独设题,但其知识点遍布文章,阅读理解时许多句子涉及这方面的知识。

在文言的阅读过程中,如果对古汉语中一些句式特点,尤其是像谓语前置、宾语前置、定语后置、状语后置等比较特殊的句式不熟悉、不理解,必然会造成阅读的困难和翻译句子的不准确。

因此,对文言与现代汉语中不同的句式的理解,应该有足够的认识。

知识讲解定语后置句定语是用来限制主语或宾语的,一般放在中心词的前面,这是古今汉语的共同语序。

在古汉语里,为了强调和突出定语,把定语放到了中心词的后面,这种语法现象就称为定语后置。

定语后置一般有标志性的词语和相应的形式。

“……者”式,具体形式为中心词+后置定语+者。

例,1、太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

《荆轲刺秦王》(太子及知其事之宾客)2、计未定,求人可使报秦者,未得。

《廉颇蔺相如列传》(求可使报秦之人)“……之……”式,具体形式为“中心词+之+后置定语”。

例,3、蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也!(《劝学》)(蚓无利之爪牙,强之筋骨)4、仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

《兰亭集序》(仰观大之宇宙,俯察盛之品类)“……之……者”式,具体形式为“中心词+之+后置定语+者”例,5、马之千里者,一食或尽粟一石。

(《马说》)(千里之马)6、石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)(铿然有之声石)数量词作定语多放在中心词后面,具体形式为中心词+数量定语。

例,7、我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父。

文言文特殊句式讲解判断句、省略句、被动句、宾语前置、定语后置、状语后置一、判断句对客观事物表示肯定或否定,构成判断与被判断关系的句子,叫判断句。

(一)用“…….者,……也”来表示。

陈胜者,阳城人也--《陈涉世家》诸葛孔明者,卧龙也--《隆中对》吾之妻美我者,私我也--《邹忌讽齐王纳谏》(二)用“……者……也”来表示,即主语后面不用“,”号。

食马者,不知其能千里而食也--《马说》望之蔚然而深秀者,琅琊也--《醉翁亭记》醒能述以文者,太守也--《醉翁亭记》然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝知殊遇,欲报之于殿下也--《出师表》(三)用“……者也”表示判断,翻译时“者也”不译。

二者不可兼得,舍鱼而取熊掌者也--《鱼我所欲也》予谓菊,花之隐逸者也--《爱莲说》莲,花之君子者也--《爱莲说》城北徐公,齐国之美丽者也--《邹忌讽齐王纳谏》(四)、用“…….也”来表示。

这有两种情况:(1)主语后有“,”号,翻译时便去掉“,”号,再加“是”。

夫战,勇气也--《曹刿论战》知之为知之,不知为不知,是知也--《论语》十则南阳刘子骥,高尚士也--《桃花源记》浙江之潮,天下之伟观也--《观潮》孤之有孔明,犹鱼之有水也--《隆中对》(2)主语后无“,”号,只在主语后加“是”,“也”字不译。

鱼我所欲也--《鱼我所欲也》环滁皆山也--《醉翁亭记》此则岳阳楼之大观也--《岳阳楼记》此诚危急存亡之秋也--《出师表》先生不知何许人也--《五柳先生传》此庸夫之怒也--《唐雎不辱使命》(五)用动词“为”作判断,把“为”直接翻译成“是”,语序不变。

此为何若人--《公输》为与此同类--《公输》天下为公--《大道之行也》号为张楚--《陈涉世家》中峨冠而多髯者为东坡--《核舟记》此不为远者小而近者大乎--《两小儿辩日》(六)用副词表示判断,这个副词不代替判断词,所以翻译时副词照样译,只在其后加判断词“是”。

当立者乃公子扶苏--《陈涉世家》此乃信所以去也。

文言文专题复习—特殊句式常见的文言文特殊句式有:判断句、被动句、省略句、宾语前置、定语后置、介词结构后置、主谓倒装。

下面我们分别进行梳理:文言文特殊句式(一):判断句1.有判断标志,“者………也”“为”例:廉颇者,赵之良将也。

《廉颇蔺相如列传》例:和氏璧,天下之共传宝也。

《廉颇蔺相如列传》例:此乃岳阳楼之大观也。

《岳阳楼记》例:人为鱼肉,我为刀俎。

《鸿门宴》2.直接用“是”表被动例:问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

《桃花源记》例:同行十二年,不知木兰是女郎。

《木兰诗》3.没有判断标志词例:刘备,天下枭雄。

《赤壁之战》注意:判断句,翻译时,要翻译出判断动词“是”。

文言文特殊句式(二):被动句1.有被动标志词例:而君幸于赵王。

《廉颇蔺相如列传》例:秦城恐不可得,徒见欺。

《廉颇蔺相如列传》例:吾长见笑于大方之家。

《秋水》例:吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。

《赤壁之战》例:有如此之势而为秦人积威之所劫。

《六国论》例:不者,若属皆且为所虏。

《鸿门宴》2.用介词“被”直接表示被动例:忠而被谤,能无怨乎?《屈原列传》3.意念被动句例:荆州之民附操者,逼兵势耳。

《赤壁之战》文言文特殊句式(三):省略句1.省略主语例:廉颇为赵将,伐齐,大破之。

《廉颇蔺相如列传》例:度我至军中,公乃入。

《鸿门宴》2.省略谓语例:军中无以为乐,请以剑舞。

《鸿门宴》3.省略宾语例:于是秦王不怿,为一击缶。

《廉颇蔺相如列传》4.省略介词例:收天下之兵,聚之咸阳。

《过秦论》例:晋太元中,武陵人捕鱼为业。

《桃花源记》注意:翻译时,补充的成分要加括号。

文言文特殊句式(四):宾语前置1.在否定句中,代词做宾语,宾语要前置。

例:古人之不余欺也。

《石钟山记》2.在疑问句中,疑问代词作宾语,宾语要前置。

例:大王来和何操?《鸿门宴》例:不然,何以至此?《鸿门宴》常见的疑问代词:何谁胡安曷焉奚3.陈述句中,介词宾语前置例:全石以为底。

《小石潭记》4.用“之”“是”把宾语提到动词前,以强调名词宾语例:句读之不知,惑之不解。

文言特殊句式之定语后置句、谓语前置句、状语后置句、固定句式考点透视考点明确《考试大纲》要求“能阅读浅易的文言文”。

包含“理解常见文言实词在文中的含义”、“理解常见文言虚词在文中的用法”和“理解与现代汉语不同的句式和用法”,能力层级为B级;“筛选文中的信息”、“归纳内容要点概括中心意思”和“分析概括作者在文中的观点态度”,能力层级为C级。

命题趋势“理解与现代汉语不同的句式和用法”这一考点在近几年高考中虽未单独设题,但其知识点遍布文章,阅读理解时许多句子涉及这方面的知识。

在文言的阅读过程中,如果对古汉语中一些句式特点,尤其是像谓语前置、宾语前置、定语后置、状语后置等比较特殊的句式不熟悉、不理解,必然会造成阅读的困难和翻译句子的不准确。

因此,对文言与现代汉语中不同的句式的理解,应该有足够的认识。

知识讲解定语后置句定语是用来限制主语或宾语的,一般放在中心词的前面,这是古今汉语的共同语序。

在古汉语里,为了强调和突出定语,把定语放到了中心词的后面,这种语法现象就称为定语后置。

定语后置一般有标志性的词语和相应的形式。

“……者”式,具体形式为中心词+后置定语+者。

例,1、太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

《荆轲刺秦王》(太子及知其事之宾客)2、计未定,求人可使报秦者,未得。

《廉颇蔺相如列传》(求可使报秦之人)“……之……”式,具体形式为“中心词+之+后置定语”。

例,3、蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也!(《劝学》)(蚓无利之爪牙,强之筋骨)4、仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

《兰亭集序》(仰观大之宇宙,俯察盛之品类)“……之……者”式,具体形式为“中心词+之+后置定语+者”例,5、马之千里者,一食或尽粟一石。

(《马说》)(千里之马)6、石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)(铿然有之声石)数量词作定语多放在中心词后面,具体形式为中心词+数量定语。

例,7、我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父。

文言文特殊句式之定语后置

定语后置概述

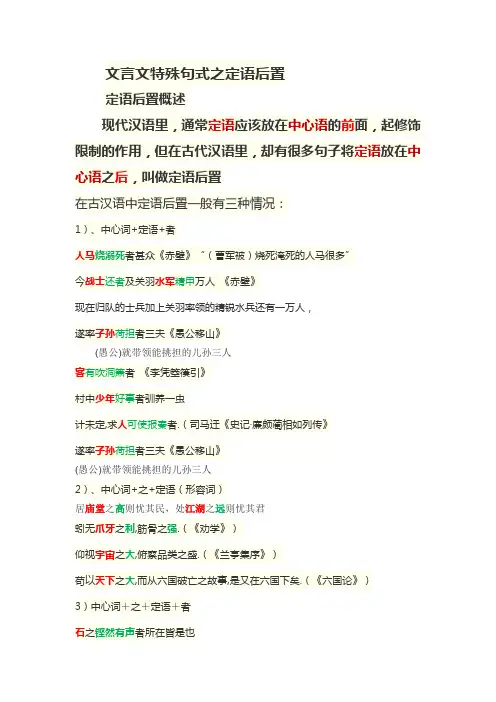

现代汉语里,通常定语应该放在中心语的前面,起修饰限制的作用,但在古代汉语里,却有很多句子将定语放在中心语之后,叫做定语后置

在古汉语中定语后置一般有三种情况:

1)、中心词+定语+者

人马烧溺死者甚众《赤壁》“(曹军被)烧死淹死的人马很多”

今战士还者及关羽水军精甲万人《赤壁》

现在归队的士兵加上关羽率领的精锐水兵还有一万人,

遂率子孙荷担者三夫《愚公移山》

(愚公)就带领能挑担的儿孙三人

客有吹洞箫者《李凭箜篌引》

村中少年好事者驯养一虫

计未定,求人可使报秦者.(司马迁《史记·廉颇蔺相如列传》

遂率子孙荷担者三夫《愚公移山》

(愚公)就带领能挑担的儿孙三人

2)、中心词+之+定语(形容词)

居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君

蚓无爪牙之利,筋骨之强.(《劝学》)

仰视宇宙之大,俯察品类之盛.(《兰亭集序》)

苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国下矣.(《六国论》)

3)中心词+之+定语+者

石之铿然有声者所在皆是也。

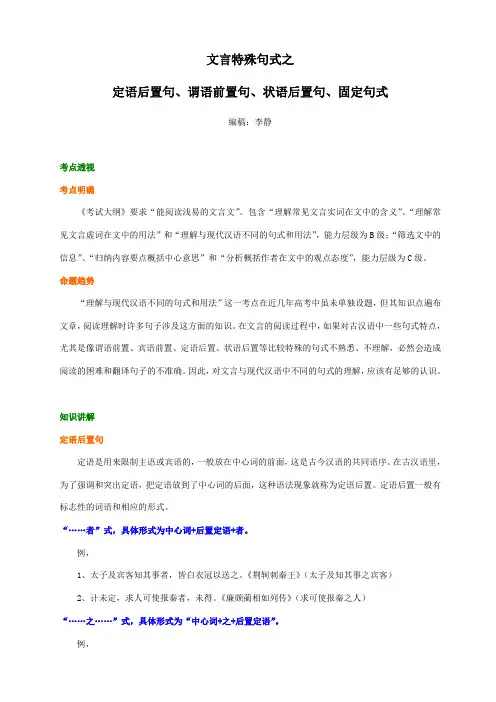

文言特殊句式之定语后置句、谓语前置句、状语后置句、固定句式编稿:李静考点透视考点明确《考试大纲》要求“能阅读浅易的文言文”。

包含“理解常见文言实词在文中的含义”、“理解常见文言虚词在文中的用法”和“理解与现代汉语不同的句式和用法”,能力层级为B级;“筛选文中的信息”、“归纳内容要点概括中心意思”和“分析概括作者在文中的观点态度”,能力层级为C级。

命题趋势“理解与现代汉语不同的句式和用法”这一考点在近几年高考中虽未单独设题,但其知识点遍布文章,阅读理解时许多句子涉及这方面的知识。

在文言的阅读过程中,如果对古汉语中一些句式特点,尤其是像谓语前置、宾语前置、定语后置、状语后置等比较特殊的句式不熟悉、不理解,必然会造成阅读的困难和翻译句子的不准确。

因此,对文言与现代汉语中不同的句式的理解,应该有足够的认识。

知识讲解定语后置句定语是用来限制主语或宾语的,一般放在中心词的前面,这是古今汉语的共同语序。

在古汉语里,为了强调和突出定语,把定语放到了中心词的后面,这种语法现象就称为定语后置。

定语后置一般有标志性的词语和相应的形式。

“……者”式,具体形式为中心词+后置定语+者。

例,1、太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

《荆轲刺秦王》(太子及知其事之宾客)2、计未定,求人可使报秦者,未得。

《廉颇蔺相如列传》(求可使报秦之人)“……之……”式,具体形式为“中心词+之+后置定语”。

例,3、蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也!(《劝学》)(蚓无利之爪牙,强之筋骨)4、仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

《兰亭集序》(仰观大之宇宙,俯察盛之品类)“……之……者”式,具体形式为“中心词+之+后置定语+者”例,5、马之千里者,一食或尽粟一石。

(《马说》)(千里之马)6、石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)(铿然有之声石)数量词作定语多放在中心词后面,具体形式为中心词+数量定语。

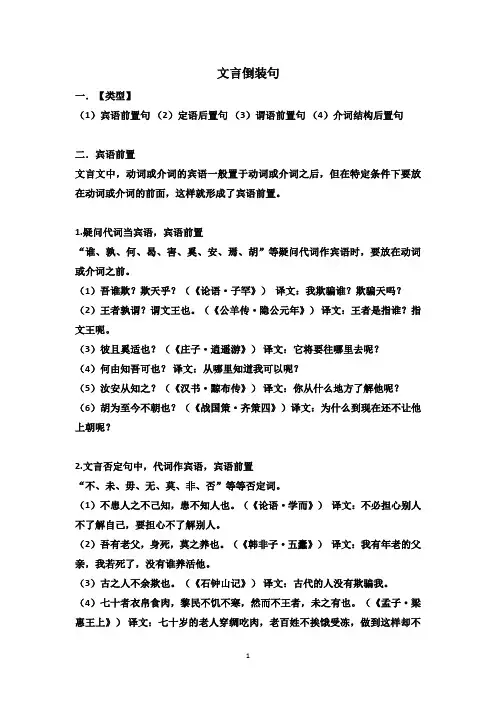

文言倒装句一.【类型】(1)宾语前置句(2)定语后置句(3)谓语前置句(4)介词结构后置句二.宾语前置文言文中,动词或介词的宾语一般置于动词或介词之后,但在特定条件下要放在动词或介词的前面,这样就形成了宾语前置。

1.疑问代词当宾语,宾语前置“谁、孰、何、曷、害、奚、安、焉、胡”等疑问代词作宾语时,要放在动词或介词之前。

(1)吾谁欺?欺天乎?(《论语·子罕》)译文:我欺骗谁?欺骗天吗?(2)王者孰谓?谓文王也。

(《公羊传·隐公元年》)译文:王者是指谁?指文王呢。

(3)彼且奚适也?(《庄子·逍遥游》)译文:它将要往哪里去呢?(4)何由知吾可也?译文:从哪里知道我可以呢?(5)汝安从知之?(《汉书·黥布传》)译文:你从什么地方了解他呢?(6)胡为至今不朝也?(《战国策·齐策四》)译文:为什么到现在还不让他上朝呢?2.文言否定句中,代词作宾语,宾语前置“不、未、毋、无、莫、非、否”等等否定词。

(1)不患人之不己知,患不知人也。

(《论语·学而》)译文:不必担心别人不了解自己,要担心不了解别人。

(2)吾有老父,身死,莫之养也。

(《韩非子·五蠹》)译文:我有年老的父亲,我若死了,没有谁养活他。

(3)古之人不余欺也。

(《石钟山记》)译文:古代的人没有欺骗我。

(4)七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

(《孟子·梁惠王上》)译文:七十岁的老人穿绸吃肉,老百姓不挨饿受冻,做到这样却不能成为王的,没有这种事情呢。

3. 用“之”或“是”把宾语提前取动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。

(1)句读之不知,惑之不解。

(2)姜氏何厌之有?(《左传·隐公元年》)译文:姜氏有什么满足呢?(3)唯利是图(唯是图利)、唯命是从、唯余马首是瞻(4)语曰:“唇亡则齿寒。

”其斯之谓与?(《谷梁传·僖公二年》)译文:俗语说:“没有嘴唇,牙齿就会寒冷。

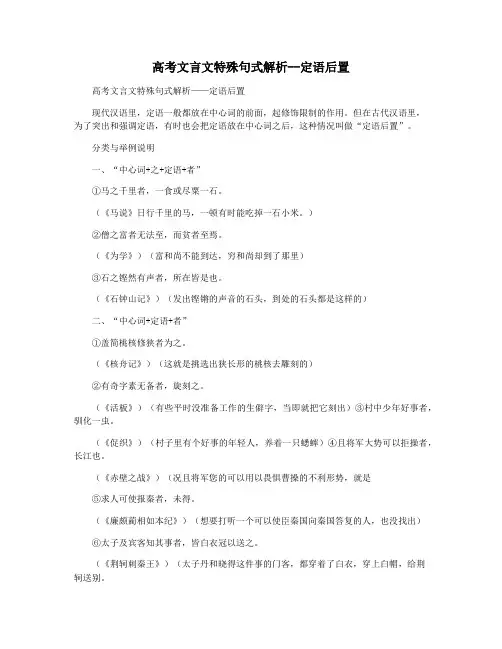

高考文言文特殊句式解析--定语后置高考文言文特殊句式解析——定语后置现代汉语里,定语一般都放在中心词的前面,起修饰限制的作用。

但在古代汉语里,为了突出和强调定语,有时也会把定语放在中心词之后,这种情况叫做“定语后置”。

分类与举例说明一、“中心词+之+定语+者”①马之千里者,一食或尽粟一石。

(《马说》日行千里的马,一顿有时能吃掉一石小米。

)②僧之富者无法至,而贫者至焉。

(《为学》)(富和尚不能到达,穷和尚却到了那里)③石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)(发出铿锵的声音的石头,到处的石头都是这样的)二、“中心词+定语+者”①盖简桃核修狭者为之。

(《核舟记》)(这就是挑选出狭长形的桃核去雕刻的)②有奇字素无备者,旋刻之。

(《活板》)(有些平时没准备工作的生僻字,当即就把它刻出)③村中少年好事者,驯化一虫。

(《促织》)(村子里有个好事的年轻人,养着一只蟋蟀)④且将军大势可以拒操者,长江也。

(《赤壁之战》)(况且将军您的可以用以畏惧曹操的不利形势,就是⑤求人可使报秦者,未得。

(《廉颇蔺相如本纪》)(想要打听一个可以使臣秦国向秦国答复的人,也没找出)⑥太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

(《荆轲刺秦王》)(太子丹和晓得这件事的门客,都穿着了白衣,穿上白帽,给荆轲送别。

三、“中心词+之+定语”①位居庙堂之低,则弊其民;处江湖之离,则忧其君。

(《岳阳楼记》)(处在高高的朝廷,就忧虑老百姓的疾苦;退隐在偏远的江湖[即民间],就担忧他的国君。

)②蚓并无爪牙之利,筋骨之弱。

(《劝学》)(蚯蚓没有锋利的爪牙,健强的筋骨)③人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!(《屈原列传》)(高尚的人谁又能让自己清洁的身子,蒙受污浊的外物[污染]呢!)四、“中心词+定语”从弟子女十人所,皆衣缯单衣,立大巫后。

”(《西门豹治身邺》跟随着十来个女徒弟/追随的女徒弟存有十来个……)五、“中心词+而+定语+者”的结构。

①缙绅而能够难于其志者,四海之小,存有几人与?(《五人墓碑记》)(能够不改变自己志向的官员,普天之下,有几个。

文言文特殊句式——定语后置在现代汉语中,定语放在被修饰的中心语(名词或名词性短语)前面,按“定语+中心语”格式构成偏正式名词短语,定语与中心语之间构成修饰与被修饰的关系。

如:(美丽富饶)的四会、(蜚声海内外)的四会柑橘、(秀丽)的山水、(淳朴)的民风等等。

在古汉语中有时将定语移置到中心词之后,即“定语后置”。

这种定语后置的语句译成现代汉语时,要将定语还原到被它修饰的中心语前面。

中学课本文言文中的定语后置大致有以下几种情况。

1、“中心词+定语+者”格式,这种格式中的“者”,相当于结构助词“的”。

(1)、太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

《荆轲刺秦王》译:太子和(那些知情)的宾客,都穿着白衣戴着白帽来给他送别。

(2)、计未定,求人可使报秦者,未得。

《廉颇蔺相如列传》译:对策没有确定,想找(一个可以派去回复秦国)的人,没能找到。

(3)、客有吹洞箫者,倚歌而和之《赤壁赋》译:有(一个吹洞箫)的客人,按着歌声吹箫应和着。

2、.“中心词+之+定语+者”格式(1)、马之千里者,一食或尽粟一石。

译:(能日行千里)的马,一顿有时能吃下一石粮食。

(2)、石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)译:(能敲得发出铿锵作响)的山石,到处都有。

3、“中心词+而+定语+者”格式(1)、缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤《五人墓碑记》译:(能够不改变自己志节)的官僚,在全国这样广大的地域,又有几个呢4、“ 中心词+之+定语(形容词作定语)”格式(1)、蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

(《劝学》)译:蚯蚓没有(锋利)的爪牙、(强壮)的筋骨,却能上吃泥土,下饮地下水,这是因为用心专一啊。

(2)、居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。

《岳阳楼记》译:处在(高高)的庙堂上(意思是在朝廷上做官)就为百姓担忧;处在(僻远)的江湖间(意思是不在朝廷上做官)就为君主担忧。

5、中心词+定语(数量词作定语)格式(1)、我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父。

“定语后置”辨析摘要:本文用充足的论据论述了在文言文中没有特殊句式“定语后置”句的问题,论点明确,观点独特,大胆创新,与传统观念大相径庭……关键词:特殊句式定语后置句名词性词组“者”字结构“的”字短语在现行中专语文、高中语文和初中语文的文言文特殊句式教学中,老师总要花一定的时间和精力去分析“定语后置”句。

究竟有没有“定语后置”现象呢?不作定语后置句分析行不行呢?针对这个问题,本人总是不断的思索、探讨,在38年多的语文教学实践中,终于有了发现,想来想去,觉得不作定语后置句分析比较好,既简单、实用,又符合现代汉语语法要求。

于是写了这篇论文——《“定语后置”辨析》,后来经过多次补充、修改,充实了论说理由,又通过反复的对比和语法考证,论证自己的观点——没有“定语后置”句,其理由综述如下。

百花齐放,百家争鸣。

如有不妥之处,敬请各位专家、学者批评指正。

第一,从常见的例句的分析和翻译看,没有“定语后置”现象。

在高中语文和中专语文教学中,常把如下最典型的例句看作是“定语后置”句,而本人认为不是“定语后置”句。

其理由如下。

先看下列例句:例1、求人可使报秦者,未得。

(《廉颇蔺相如列传》)。

例2、石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)。

例3、亦雁荡具体而微者。

(《雁荡山》)。

例4、蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

(《劝学》)。

例5、荆州之民附曹者,逼兵势耳。

(《赤壁之战》)。

例6遂率子孙荷担者三夫。

(《愚公移山》)。

例7、当其时,巫行视小家女好者,云是当为河伯妇,即聘取。

(《史记、滑稽列传补》)。

例8、马之千里者,一食或尽粟一石。

(韩愈《杂说》)。

ㄓ例9、其石之突怒偃蹇(jiǎn)、负土而出、争为奇状者,殆不可数。

(柳宗元《钴鉧潭小丘记》)。

对于以上九例中加线的词语,传统观念把它们看作是“定语后置”成份,但就其实,却不然。

因为按现代汉语正常语序翻译是通顺的,又从语法的角度分析,也不必后置。

高考文言文特殊句式解析——定语后置

河北张运娇

现代汉语里,定语一般都放在中心词的前面,起修饰限制的作用。

但在古代汉语里,为了突出和强调定语,有时也会把定语放在中心词之后,这种情况叫做“定语后置”。

分类与举例说明

一、“中心词+之+定语+者”

①马之千里者,一食或尽粟一石。

(《马说》日行千里的马,一顿有时能吃掉一石小米。

)

②僧之富者不能至,而贫者至焉。

(《为学》)(富和尚不能到达,穷和尚却到了那里)

③石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)(发出铿锵的声音的石头,到处的石头都是这样的)二、“中心词+定语+者”

①盖简桃核修狭者为之。

(《核舟记》)(这是挑选狭长形的桃核来雕刻的)

②有奇字素无备者,旋刻之。

(《活板》)(有些平时没有准备的生僻字,当即就把它刻出来)

③村中少年好事者,驯养一虫。

(《促织》)(村子里有个好事的年轻人,养着一只蟋蟀)

④且将军大势可以拒操者,长江也。

(《赤壁之战》)(况且将军您的可以用来抗拒曹操的有利形势,就是

长江)

⑤求人可使报秦者,未得。

(《廉颇蔺相如列传》)(想找一个可以出使秦国向秦国回复的人,也没有找到)

⑥太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

(《荆轲刺秦王》)(太子丹和知道这件事的门客,都穿了白衣,戴上白帽,给荆轲送行。

三、“中心词+之+定语”

①居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君。

(《岳阳楼记》)(处在高高的朝廷,就忧虑老百姓的疾苦;退隐在偏远的江湖[即民间],就担忧他的国君。

)

②蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(《劝学》)(蚯蚓没有锋利的爪牙,健强的筋骨)

③人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!

(《屈原列传》)(高尚的人谁又能让自己清洁的身子,蒙受污浊的外物[污染]呢!)

四、“中心词+定语”

从弟子女十人所,皆衣缯单衣,立大巫后。

”

(《西门豹治邺》跟随着十来个女徒弟/跟随的女徒弟有十来个……)五、“中心词+而+定语+者”的结构。

①缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人与?

(《五人墓碑记》)(能够不改变自己志向的官员,普天之下,有几个

人呢?”)。