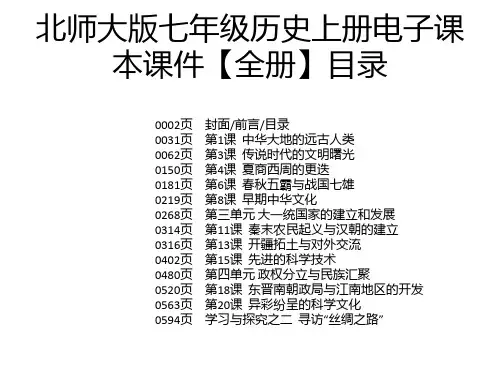

第20课江南地区的开发PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:5.16 MB

- 文档页数:46

第18课东晋南朝时期江南地区的开发课标要求知道东晋的兴亡和南朝政权的更替;初步了解人口的南迁和江南地区的开发。

教学目标1.通过识读地图,了解东晋、南朝政权更替的基本史实;通过研读史料,了解东晋政权的特点和东晋的北伐。

2.通过研读史料,了解江南地区开发的原因;通过阅读教材,了解江南地区开发的表现。

教学重、难点1.教学重点江南地区的开发。

2.教学难点江南地区开发的原因。

随堂练习1. 《宋书》记载:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。

”材料反映的现象是( B )A.江南气候条件优越 B.江南地区得到开发C.江南生产技术先进 D.江南劳动力资源丰富2.从东汉末年到南宋,促进我国南方经济发展并最终超过北方的原因有( A )①北方人口南迁②民族交往③南方相对稳定④南方生产技术历来比北方先进A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④3.西晋的大臣石崇和国舅王恺斗富,王恺用麦糖洗锅,石崇就用白蜡当柴烧,王恺用丝绸做成长40里的步障,石崇就用织锦花缎做出50里的步障。

这充分说明了( B )A.统治阶级的腐朽B.社会经济的繁荣C.制糖技术的发达D.丝织技术的高超4.东汉末年,关中地区人口从240万减少到50万,扬州从320万增加到433万,荆州(今湖北境内)从359万增加到620万。

导致这一时期南北人口变化的主要因素是( B )A.江南地区开发B.北方战乱频繁C.经济重心南移D.民族融合加强课堂小结布置作业参照江南地区开发的原因和条件,根据现实情况,说一说如果你负责某一地区的开发,会采取哪些措施?。

第四单元三国两晋南北朝时期:孕育统一和民族交融第20 课三国两晋南北朝时期的科技与文化课时任务了解这一时期农学、数学、天文历法,以及书法、绘画、石窟艺术、文学等成就,认识中华民族优秀传统文化的继承与创新。

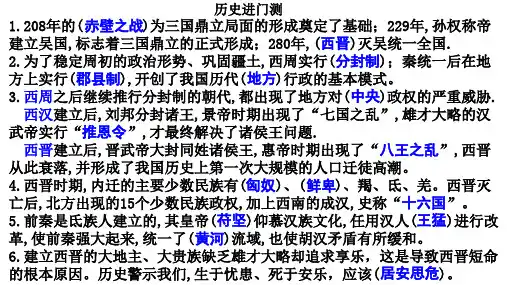

必背重点领域代表人物时期成就农学贾思勰北朝《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书不是世界现存最早科学祖冲之南北朝(1)把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年,著有《缀术》;(2)创制当时最先进的历法《大明历》;(3)设计制造出指南车、水碓磨、千里船等书法锺繇、胡昭曹魏锺繇和胡昭都擅长行、草、隶书,锺繇尤擅楷书王羲之东晋(1)所作行、楷、草书尤为精湛,当时的人称赞他的书法为古今之冠;(2)代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”;(3)王羲之被后人誉为“书圣”汉字的演变过程:甲骨文文一金文一大篆一小篆一隶书一楷书一行书—北魏流传下来的碑刻书体苍劲厚重,粗犷雄浑绘画顾恺之东晋人物画线条优美活泼,人物传神,富有个性。

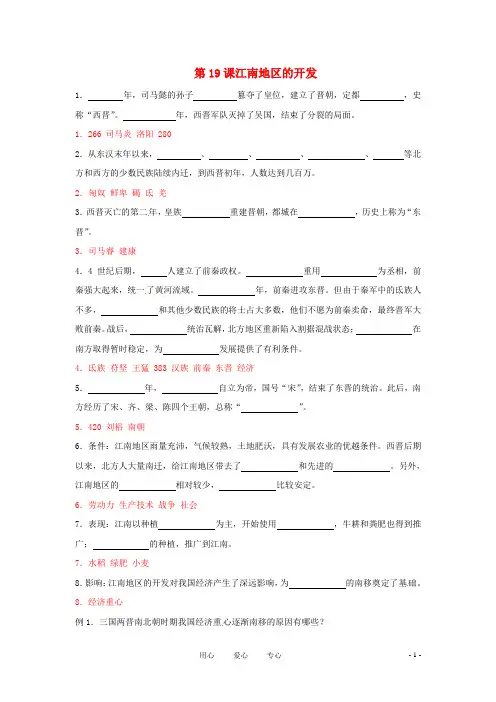

代表作品有《女史箴图》《洛神赋图》石窟—南北朝(1)最著名的是山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟;(2)两处石窟群中的造像,继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统,也吸收了外来佛教造型艺术的特点,堪称宏伟精巧的雕刻艺术品文学曹操父子的诗刚健雄劲。

陶渊明的田园诗清新自然,朴实恬淡。

民歌在南北朝有很大发展,北朝民歌慷慨豪迈,南方民歌细腻婉转拓展延伸魏晋南北朝时期科技文化发展的原因、意义(1)原因:①对秦汉时期科技文化成果的继承、改革和创新,是魏晋南北朝时期科技文化发展的前提。

②北方经济的发展和江南地区的开发,为魏晋南北朝时期科技文化的发展奠定了经济基础。

③民族大交融和外来文化的影响,是魏晋南北朝时期科技文化发展的重要因素。

(2)意义:魏晋南北朝时期科技文化的发展,为隋唐时期科技文化的繁荣打下了坚实的基础。

教材问题解答【P113材料研读】他认为只有根据天时和土壤条件来进行生产,才能获得好收成。

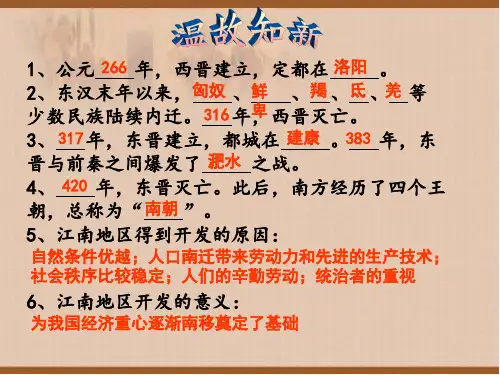

第19课江南地区的开发1.年,司马懿的孙子篡夺了皇位,建立了晋朝,定都,史称“西晋”。

年,西晋军队灭掉了吴国,结束了分裂的局面。

1.266 司马炎洛阳 2802.从东汉末年以来,、、、、等北方和西方的少数民族陆续内迁,到西晋初年,人数达到几百万。

2.匈奴鲜卑碣氐羌3.西晋灭亡的第二年,皇族重建晋朝,都城在,历史上称为“东晋”。

3.司马睿建康4.4世纪后期,人建立了前秦政权。

重用为丞相,前秦强大起来,统一了黄河流域。

年,前秦进攻东晋。

但由于秦军中的氐族人不多,和其他少数民族的将士占大多数,他们不愿为前秦卖命,最终晋军大败前秦。

战后,统治瓦解,北方地区重新陷入割据混战状态;在南方取得暂时稳定,为发展提供了有利条件。

4.氐族苻坚王猛 383 汉族前秦东晋经济5.年,自立为帝,国号“宋”,结束了东晋的统治。

此后,南方经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,总称“”。

5.420 刘裕南朝6.条件:江南地区雨量充沛,气候较熟,土地肥沃,具有发展农业的优越条件。

西晋后期以来,北方人大量南迁,给江南地区带去了和先进的。

另外,江南地区的相对较少,比较安定。

6.劳动力生产技术战争社会7.表现:江南以种植为主,开始使用,牛耕和粪肥也得到推广;的种植,推广到江南。

7.水稻绿肥小麦8.影响:江南地区的开发对我国经济产生了深远影响,为的南移奠定了基础。

8.经济重心例1.三国两晋南北朝时期我国经济重心逐渐南移的原因有哪些?点拨:此题是综合分析题,旨在考查综合分析理解能力。

从题干上分析:一是时间是“三国两晋南北朝”;二是中心项是“我国经济重心南移”。

答项是原因。

由此,可以从自然环境、劳动力、技术、统治者政策等几方面思考,再概括出答案。

答案:(1)北方战乱较多,南方相对安定,安定环境有利于经济发展;(2)各族融合,共同开发南方;(3)南方统治者大多重视经济、农业和水利;(4)北方人民南迁增加了南方的劳动力,带去了先进技术与生产经验;(5)南方自然条件优越,海上贸易也优于北方。

《江南地区的开发》说课稿尊敬的各位评委老师,大家好!今天,我说课的内容是冀教版义务教育课程标准实验教学书中国历史七年级上册第四单元《政权分立与民族融合》第20课《江南地区的开发》。

下面我将从教材分析、学情分析、教法学法、教学过程四个方面谈一谈我对本课的教学设想。

一、教材分析:(一)教材的地位、内容和作用:本课上承第19课《三国鼎立》中吴国对南方经济的开发,下启南方经济在两晋、南北朝时期得到了第一次大规模的开发,为以后讲述南方经济在南宋时期全面超过北方做好了铺垫。

主要介绍了:“西晋的兴亡和内迁的各族”、“淝水之战”以及“江南地区的开发”。

始终围绕着统一和民族融合这一历史主线索,在教材中起着承上启下的作用,具有重要的地位。

(二)教学目标:根据课程标准的要求,我制定了以下的教学目标:知识与能力:通过本课的学习,使学生了解自三国末年至南朝历史发展的大概脉络:包括西晋的兴亡、少数民族的内迁、东晋和十六国的简单概念、前秦和淝水之战、南朝的简单概念。

更重要的是通过本课的学习了解这一时期我国江南地区经济的状况。

过程与方法:通过本课的学习,使学生综合认识头绪纷繁和较长时段的历史过程,把握其发展线索的能力有所提高。

使学生初步认识我国历史上存在的主要经济区域,并运用这种认识思考相关的社会经济问题的能力。

情感态度与价值观:通过对淝水之战史实的学习,使学生感受不畏强暴,勇于抗击强敌的精神,并进一步认识到各民族之间团结的重要性。

通过关于江南开发史实的学习,使学生在探究江南地区的开发原因过程中,认识到和平、安定是经济发展的重要前提。

(三)教学重点、难点:重点:淝水之战关于“淝水之战”的教学处理,应该突出趣味性,尽可能运用各种手段,引导学生想象战争波澜壮阔、瞬息万变的场面,并注意引导学生探讨前秦失败的原因,认识到前秦军内部的民族矛盾是导致其失败的主要因素,进而懂得民族团结对于稳定政治的重大意义。

难点:江南地区的开发江南地区的开发是本课的核心内容,应该引导学生充分加以学习和掌握。