中国古代计量史(长度计量)

- 格式:ppt

- 大小:863.00 KB

- 文档页数:17

中国古代度量衡领先世界1、最早的度量衡器具商代骨尺河南安阳出土的商代(公元前1600~前1046年)骨尺是目前中国所见最早的测长工具。

出土的商代骨尺的长度分别为16.95、15.78、15.8厘米,相当于中等身高者伸开拇指与食指之间的距离,是商代一尺长度之参考。

尺面十等分刻度线表示寸,而寸再十等分为分。

布手知尺的原型商代骨尺图1布手知尺的原型商代骨尺2、记载最早的度量衡标准器栗氏量战国时期(公元前475~前211年)齐国制造的标准量器“栗氏量”,可谓应用了当时数学、物理学以及冶金等方面的最新成就而制造。

栗氏量器已不存,但《考工记》中对栗氏量作了详细的叙述:“栗氏为量,改煎金锡则不耗,不耗然后权之,权之然后准之,准之然后量之,量之以为鬴〔fu釜〕,深尺,内方尺而圜其外,其实一鬴。

其臀一寸,其实一豆。

其耳三寸,其实一升。

重一钧。

其声中黄钟之宫。

概而不税。

其铭曰:‘时文思索,允臻其极,嘉量既成,以观四国,永启厥后,兹器维则’。

”这段文字简要地阐述了制造标准量器的技术要求:铜量铸作的工艺过程、量器的形制、各器的规格、尺寸、容积以及校准的方法等。

“金锡”是指青铜,即铜和锡的合金。

古代度量衡器多用青铜制造。

青铜冶炼精纯之后,便可以铸成量器。

栗氏量包括鬴、豆、升三量,鬴是主体,呈圆筒形,深一尺,底面是边长为一尺的正方形外接圆。

圈足深一寸,容一豆;两侧有耳,深三寸,容一升,即“以度审容”。

栗氏量不仅有尺度、有容积,还要求有一定的重量,即“重一钧”,这样便可以从一件器物上得到度量衡三个单位的量值。

根据《考工记》记载,第一步“权之”,把铜锡金属按比例熔炼成青铜合金,用天平称出它的重量m;第二步“准之”,用排水法求得青铜合金的体积v,从m和v可以求出其密度ρ(ρ=m/v);第三步“量之”,根据设计要求做出一定容量的量器模型,同样用排水法求得模型本身的体积。

体积乘以密度则为此金属量器的重量。

如果容量不符合设计要求,可以调节模型的厚薄,然后用模型翻砂成型,经过浇铸,修整成器,使它达到设计要求。

计量历史文化简略一、计量的起源计量来源于测量。

人类认识世界改造世界,需要进行大量的测量活动。

测量的目的最终是为了社会应用,因而,在一定条件下对同一量的测量结果应该一致,这就需要严于一般测量的计量活动。

计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。

它属于测量,源于测量,而又严于一般测量,是测量的一种特定形式。

二、计量的发展计量在中国已有近五千的历史。

国际上通常把计量的发展分为三个阶段:古典计量阶段、经典计量阶段、现代计量阶段。

(一)古典计量阶段(中国古代计量)度量衡的发展大约始于原始社会末期。

人类从利用工具到制造工具,包含着对事物轻重、多少、大小、长短、软硬等的思考过程,逐渐产生了形与量的概念。

在自然界漫长的生活中,人们学会了用感觉器官耳听、眼观、手量来进行测量。

早期的“计量基准”,大多是来自人体的某一部分,或其它天然物如动物丝毛、植物果实或动物等。

如,布手知尺:《孔子家语》中记载“布手知尺、布指知寸,舒肘知寻,斯不远之则也”;迈步定亩:汉《小尔雅》中记载“跬,一举足也,倍跬为步”;手捧成升:《小尔雅》记载“一手之盛谓之溢,两手谓之掬,掬,以一升也。

”《史记·夏本纪》中记载禹“身为度,称以出”。

禹在治理水患、划分九州的过程中,就以自己的身长和体重作为长度和质量的标准,治水时还制作了准绳为测量工具。

这种制度的建立,意味着中国计量有了自己的起步。

商朝,度量衡的应用更加普及。

河南安阳出土的商代骨尺,是目前中国所见最早的测长工具。

尺面上有相当于“寸”、“分”的刻度表示,在世界上最早使用了十进制。

商代象牙尺周朝在广泛应用度量衡的同时,还强化了其政治含义,使其成了统治象征。

据《礼记·明堂位》记载,周公“朝诸侯于明堂,制礼作乐,颁度量,而天下大服”。

春秋战国是我国计量发展的繁荣时期。

春秋时期的一些诸侯国分别建立了各自的量制,现今收集到的这一时期量器比较丰富。

在秦国,秦孝公十八年(前344),商鞅借鉴齐国量制,监制了标准铜方升,“一度量、平权衡、正钧石”,推行统一的度量衡制。

计量单位发展史引言:计量单位是人类社会发展的产物,它的出现和发展与人们对物质世界的认知和需求密切相关。

随着社会的进步和科学技术的发展,各个领域对计量单位的需求也越来越多样化和精确化。

本文将以计量单位发展史为线索,探讨计量单位的起源、演变和现代化的进程。

一、古代计量单位的起源人类社会的起源可以追溯到公元前7000年左右的新石器时代,而计量单位的出现则更早。

最早的计量单位可以追溯到人类开始使用简单工具和进行交换活动的时候。

古代人们使用的计量单位多与自然界的物体和人体有关,例如用手指、脚步、臂长等作为长度单位,用斗、升、斛等作为容量单位,用斤、两、钱等作为重量单位。

二、古代计量单位的演变随着社会的发展和人类认知的不断深入,古代计量单位也逐渐趋于统一和规范化。

在古代文明发达的埃及、巴比伦、印度和中国等古文明中,都出现了一系列的计量单位,并建立了相应的度量衡制度。

例如,中国的古代计量单位有尺、寸、分、厘、毫等长度单位,有升、合、斗、斛等容量单位,有斤、两、钱、克等重量单位。

这些单位多半是基于当时社会生产和生活的需要而形成的,具有一定的区域性和局限性。

三、现代计量单位的出现随着科学技术的进步和工业革命的到来,人们对计量单位的需求越来越迫切。

为了满足科学研究和工业生产的需要,现代计量单位的出现成为必然。

19世纪末,国际计量单位的统一工作开始展开,最终在20世纪初取得了重要进展。

国际计量单位制(SI制)作为现代计量单位的代表,于1960年正式确定。

SI制以米、千克、秒、安培、开尔文、摩尔和坎德拉等七个基本单位为基础,通过各种导出单位组成了完整的计量单位体系。

四、计量单位的现代化进程随着科技的不断发展,计量单位也在不断演变和完善。

在现代社会,计量单位已经涉及到各个行业和领域,如物理、化学、生物、医学、工程、经济等。

为了满足不同领域对计量精度和准确性的要求,国际计量单位制也在不断更新和修订。

例如,1999年国际计量大会决定重新定义米的标准,以光速为基础重新确定了米的长度。

古代的长度单位舍、匹、丈、尺、寸、里、寻、仞、扶、咫、跬、步、常、矢、筵、几、轨、稚四年级上册语文课本有“寸、丈”的古代长度单位,在今天“厘米、分米、米、千米”的国际通用单用面前,有必要在预习的时候就帮孩子扫清这些阅读障碍——换算。

第1课《观潮》第四自然段“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。

”第11课《蟋蟀的住宅》第五自然段“隧道顺着地势弯弯曲曲,最多九寸深,一指宽,这边是蟋蟀的住宅。

”第12课《盘古开天地》第三自然段“天每天升高一丈,地每天加厚一丈,盘古的身体也跟着长高。

”舍、匹、丈、尺、寸、里、寻、仞、扶、咫、跬、步、常、矢、筵、几、轨、稚都是中国古代的长度单位,沿用至今,在现代文学作品当中出现最多的,也是最容易换算的就只有“丈、尺、寸”了。

那么,这时就不得不追根溯源,古代的长度单位,又是怎么来的呢?《山海经》中有记载?舜后期,竖亥奉命丈量国土疆域,竖亥率领专员,踏遍了中华大地,进行了较精确的测量,他们在测量时,发明了测量土地的步尺,为华夏民族的计量学创造了测量仪器——步尺和量度的基本单位尺、丈、里(华里)等,当为华夏量度制作鼻祖。

让我们从古代文学作品的记载中,一个一个地谈谈这些古代的长度单位,让我们更清楚地了解历史和文学作品。

古代常以人的身体长度为根据,《孔子家语》中说:“布指知寸,布手知尺,舒肘知寻。

”意思是:中指的宽度为一寸,大拇指和中指张开的长度为一尺,伸开左右胳膊,两只中指间距离是一寻。

在商代,一尺合今16.9cm,十尺为一丈,按这一尺度,人高约一丈左右,故有“丈夫”之称。

《西游记》原文这样描述金箍棒:“二丈长短,碗口粗细,两头两个金箍,中间一段乌铁。

”二丈是多长?肘、虎口、掌、腿、足,作为身体的一部分,在中国古代也被用作长度测量单位。

一庹(tuǒ):双臂左右伸展后两手之间的距离,1庹约等于现在的165厘米。

第一步:走路时两脚之间的距离,1m左右。

一拃(zhǎ):张开的大拇指和中指两端的距离,长约16.5厘米。

□童义清小朋友,你听说过成语“火冒三丈”吗?你知道“寸步不离”是什么意思吗?是的,这些成语中的“丈”“寸”“步”都是我国古代的长度单位,比我们现在学习的“米”“厘米”这些长度单位出现得要早许多年呢!在5000多年以前,我国的古人就开始使用长度单位了。

那时的长度单位各种各样,没有统一,有分、寸、尺、丈、引、厘、毫、丝、秒、忽等等,并且每一个长度单位的依据也不一样。

比如,有的用人体或者与人体有关的动作当长度依据。

在《孔子家语》这本书里记载:“布指知寸,布手知尺,舒肘知寻,斯不远之则也”,意思是古人觉得每个人用手指、手掌、手臂等表示长度,就可以测量了。

还有的用植物作为长度依据,如古人喜欢用一种像小麦一样的植物谷穗做长度标准,这种植物叫作黍。

古人规定,1颗竖着的小黍粒就表示一分,100颗竖着的小黍粒合在一起表示一尺。

用身体和植物的种子表示长度,虽然不太准确,但在生活中特别方便,所以一直沿用了很长时间。

古代的长度单位42直到2500多年前,秦国有个叫商鞅的大官员,在全国统一了“1丈”和“1尺”究竟是多长,这对历史上长度单位的发展影响很大。

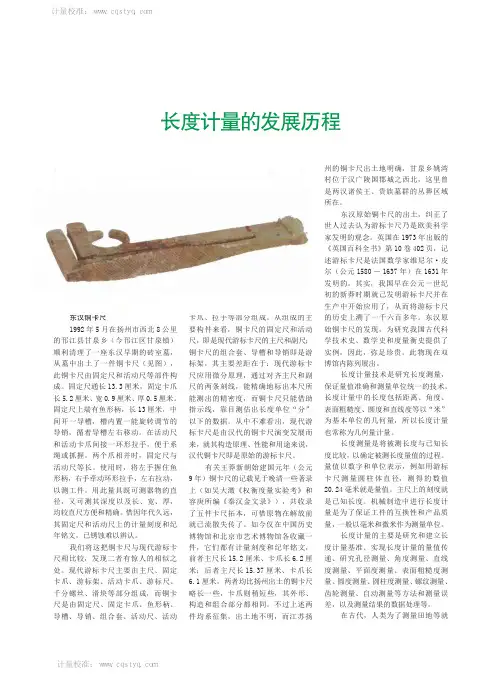

大约又过了500年,汉代的人们把长度单位统一出五个,分别是“分、寸、尺、丈和引”,并且还发明了测量工具卡尺。

直到新中国之前,最流行的仍然是“分、寸、尺和丈”这四种长度单位。

下面,就分别跟小朋友介绍这四个长度单位究竟是多长吧!分:古代比较小的一个长度单位,古代规定10分=1寸。

3分等于现在的1厘米;寸:比分大一点的长度单位,古代规定10寸=1尺。

3寸等于现在的10厘米;尺:用得比较多的一个长度单位,人们规定10尺=1丈。

3尺等于现在的1米;丈:也是很常用的一个长度单位,人们规定10尺=1丈,3丈等于现在的10米。

以上介绍的四种古代长度单位,使用的时间很长,尤其是在广大农村地区,做出了巨大的贡献。

直到1959年,新中国发布了《关于统一计量制度的命令》,确定米制为我国的基本计量制度,大家才逐渐全部使用“米”“厘米”等长度单位。

古代长度单位排序1. 寸(cùn):寸是中国古代的长度单位,大约等于现代公制中的3.33厘米。

2. 分(fēn):分是中国古代的长度单位,是十寸的一分之一,大约等于现代公制中的33.3厘米。

3. 尺(chǐ):尺是中国古代的长度单位,是十寸的一尺,大约等于现代公制中的33.3厘米。

4. 丈(zhàng):丈是中国古代的长度单位,是十尺的一丈,大约等于现代公制中的3.33米。

5. 里(lǐ):里是中国古代的长度单位,是一定距离的单位,其长度因地区而异。

在中国历史上,里的长度通常在400-500米之间。

6. 里程(lǐchéng):里程是中国古代的长度单位,用于测量长距离,通常用于道路、河流等的计量。

7. 丈夫(zhàng fū):丈夫是中国古代的长度单位,是丈的一百倍,大约等于现代公制中的333米。

8. 里许(lǐxǔ):里许是中国古代的长度单位,是一定距离的单位,通常用于测量旅程的长度。

9. 尺寸(chi-sun):尺寸是古埃及的长度单位,大约等于现代公制中的52.36厘米。

10. 罗马尺(Roman foot):罗马尺是古罗马帝国使用的长度单位,大约等于现代公制中的29.6厘米。

11 步(step):步是古代希腊和罗马的长度单位,大约等于现代公制中的74.6厘米。

12. 弓箭尺(bowshot):弓箭尺是古代中东地区使用的长度单位,是一名弓箭手能够射出的距离,因此具体数值会有所变化。

13. 英寻(fathom):英寻是古代英国和其他欧洲国家使用的长度单位,等于6英尺,大约等于现代公制中的1.83米。

14. 包(bu):包是日本古代的长度单位,大约等于现代公制中的3.03厘米。

15. 斯塔迪亚(stadion):斯塔迪亚是古希腊的长度单位,通常用于测量体育场馆,其长度大约等于现代公制中的192米。

古代的一尺是现在的多少cm问题分析:在古代,我国的历史阶段一般指19世纪中叶以前的时期。

尺子,古代常用的计量单位,长度不断变化,以适应不同时期的需要。

我将从时间的方向进行说明:夏朝(公元前20-前16世纪),一尺合今24.9cm;(吴承洛在《中国度量衡史》中的结论,目前由于未有夏尺出土,所以不能证实。

)商朝(公元前16-前11世纪),一尺合今16-17cm;止合中等身高的人拇指至食指之间一拃的长度。

《孔子家语·王言·身解》云:布手知尺。

周朝(公元前475-前221年)•周大尺,百粒黑黍横排的尺(长24.63厘米),起于晋国等夏民族旧地,其后用于周鲁地区,流行于春秋。

•周尺子,是战国时期流行的一种尺子,有100粒红粟(长23.10厘米),流行于中原地区。

•——秦国,地处西陲,原属周地,沿用24.63厘米长的黍尺。

商鞅变法后,统一度量时,为便于同中原的经济交往,也推行23.1厘米长的周小尺。

•——楚国,寿县楚铜尺长22.5厘米,长沙楚铜尺长22.7、22厘米。

后由于商品交换的发展,楚尺也向23.1厘米看齐。

•... ...•23.1厘米的尺子,在战国时除中原地区外,西至秦、南至楚都已行用,统一趋势渐明。

秦朝(公元前221-前207年)•(秦大尺)法冠乘骑,一尺约27.72cm ;•(秦小尺)商品交流,一尺约23.10cm ;汉朝(公元202-220年),•西汉(公元前202-公元8年),汉承秦制,一尺合今23.10cm;•新莽(9-25),一尺合今23.10cm;•东汉(25-220),一尺合今23.50cm;(虽说汉承秦制,但由《中国古代度量衡图集》所载两汉传世之尺,普遍比23.10大,主要是因为西汉时官方要征购均输帛,为弥补损耗,有意把尺子稍为加大。

东汉时因铸钱渐趋恶滥,布帛有返于货币的倾向,政府的税收本用钱币者(算赋口赋),也有改收布帛的事实(已出现“调”这一名词),官方更有加大尺度的要求,因此与西汉比,尺子显得更长一些,致《隋志》有“至于后汉尺度稍长”之语。

古代合计量单位古代合计量单位是指古代用于计量长度、面积、体积、重量等物理量的单位。

这些单位多数来自于古代中国、古埃及、古印度等文明古国。

下面将分别介绍古代合计量单位的相关知识。

一、古代合计量单位-长度单位古代合计量单位中的长度单位有寸、尺、丈、里等。

其中,寸是指古代中国的长度单位,它是以人体部位为基准,一寸等于人手指的宽度;尺是指古代中国的长度单位,通常是由竹子制成,一尺等于十寸;丈是指古代中国的长度单位,一丈等于十尺,常用于测量土地的面积;里是古代中国的长度单位,一里等于五百丈,常用于测量地区的距离。

二、古代合计量单位-面积单位古代合计量单位中的面积单位有亩、顷、市亩等。

其中,亩是古代中国的面积单位,它是以田地为基准,一亩等于一块一丈乘一丈的田地面积;顷是古代中国的面积单位,一顷等于一百亩,常用于测量大片土地的面积;市亩是古代中国的面积单位,它是以市场场地为基准,一市亩等于一百二十五平方丈。

三、古代合计量单位-体积单位古代合计量单位中的体积单位有斗、升、石等。

其中,斗是古代中国的体积单位,它是以木桶为基准,一斗等于八升;升是古代中国的体积单位,一升等于一斗的八分之一;石是古代中国的体积单位,一石等于一升的一百二十五倍。

四、古代合计量单位-重量单位古代合计量单位中的重量单位有两、斤、钱等。

其中,两是古代中国的重量单位,它是以黄金饼为基准,一两等于黄金饼的重量;斤是古代中国的重量单位,一斤等于一两的十二分之一;钱是古代中国的重量单位,一钱等于一斤的十分之一。

古代合计量单位的使用广泛地涉及到了古代人们的日常生活和社会经济活动中。

人们在耕种土地、交易商品、建造房屋等方面都需要使用合适的计量单位进行测量和计算。

这些古代合计量单位虽然在现代已经不再普遍使用,但它们的历史价值和文化意义仍为人们所重视。

通过了解和研究这些古代合计量单位,我们能更好地理解古代社会的发展和演变过程,同时也为我们对现代计量单位的使用和认识提供了一种参考和借鉴。