伤寒论-上海中医药大学精品课程网共40页文档

- 格式:ppt

- 大小:3.19 MB

- 文档页数:40

地点:广西中医学研中医临床基础教研室时间:2004年9月20日下午参加人员:刘力红老师及热爱中医学的其他老师及其同学刘老师:今天下午人比较多,多通知两三个人,这么多人,很好的事情,说明很多人想学好中医,第一节课时已谈到李可老中医,现在他就坐在我们面前,就请李老聊一聊学习《伤寒论》的体会。

李老:我学中医是自学,特殊机缘走上这条路,根砥浅,不像大家受到系统教育。

23岁自学中医,6年以后记了些方,只会对号入座,有时效果不好也闹不清什么回事。

请教老中医,他们告诉我,中医的出路在《伤寒论》,于是开始自学《伤寒论》,从学方开始,麻黄汤系列,麻黄附子汤,麻桂各半汤,小青龙汤,大青龙汤,好些东西似懂非懂,但治病情况有所改变,以前拿方套人,现在各种各样的病放在六经中去考虑,妇科、儿科都是这样,进步一点。

后三年治过心衰病没救活,四逆汤治现代讲的心衰,可以说是医圣留给后人的法宝,可以抢救危重病人,关键在剂量,里面关于“附子定量9克,先煎两小时”,以前没有,后世加上去的,所以考虑是剂量出了问题。

注解看了不少,没有谈剂量,只有许叔微《伤寒九十论》中记有一个病案:有病人久治不愈,伤寒论上原方原量,一剂药三次服,两次时已豁然而愈,感慨很多。

晋时离汉,好几百年,战乱散佚,王叔和整理出《伤寒论》《金匮要略》,现在看来剂量怎么用,没有定见。

明代李时珍完成《本草纲目》得原序中指出古之一两今用一钱可也,他当时有权威,提得建议都接受了。

距今407年,还是原样,这个量治不了病。

除非你功底很深,辩证准,但是没有一剂止,二剂愈的效果。

经方治病非常神奇,历史上《伤寒论》治病概貌。

古代临床家著作中剂量是不传之秘。

在甘肃救活的第一个心衰病人,昏迷,四肢厥冷,脉是摸不到了,血压也没了,用了30克附子,用开水来熬,前10分钟有点药效就开始灌,加到150克,7小时后病人睁眼,150克基础上另取一剂,后又活了十多年。

81年考古发现汉代的种种度量器,上海的柯雪帆教授进行了实际称量,汉代的一两=15.625克,汉代的一升=200ml,好些具体称量方法。

伤寒论剂量问题一:柴胡桂枝汤组方里面半夏二合半是什么义思合为汉代的计量单位。

柴胡桂枝汤是张仲景《伤寒杂病论》中所记载的方剂纵观仲景方41首含半夏的方剂,半夏的用量都有“半升”“二合半”“二十铢”“四两”“半斤”“一升”“二升”等。

其中,用量为“半升”的用法最多,共24首,故“半升”为仲景对半夏的常规用量,其他用量均是在此基础上加减形成的。

“升”“合”为汉代的容量单位,“千二百黍实其龠,合龠之为合,十合为升,十升为斗,十斗为斛”(班固·《汉书·律历志》),故一斗等于十升,一升等于十合。

“铢”“两”“斤”为汉代的重量单位,“千二百黍重十二铢,两之为两,十六两为一斤,三十斤为钧,四钧为石”(班固·《汉书·律历志》),故一斤等于十六两,一两等于二十四铢。

那么半夏的容量单位和重量单位如何换算呢?仲景在经方“柴胡加芒硝汤”中示“柴胡加芒硝汤”由1/3 份“小柴胡汤”加二两芒硝所构成,其方内半夏用量为“二十铢”,而“小柴胡汤”中半夏用量为“半升”,故“半升”半夏的重量为“二十铢×3”,为六十铢,即2.5两。

那么汉代的一两合现在多少克呢?根据上海中医药大学教授柯雪帆等,直接根据出土的东汉文物“光和大司农铜权”(现收藏于中国博物馆),推算出的“一两等于15.625 g”据此,经方中半夏的常规用量“半升”合现在39.0625 g(即2.5两×15.625 g),约为40 g。

其他用量均是在此基础加减而形成的,这样二合半即半升的二分之一的重量就约为20克。

问题二:'若渴,去半夏,加瓜蒌根三两;若微利出自哪里小青龙汤《伤寒论》【组成用法】麻黄去节,三两(9g) 芍药三两(9g) 细辛三两(3g) 干姜三两(3g) 甘草炙,三两(6g) 半夏洗,半升(9g) 五味子半升(9g)右八味,以水一斗,先煮麻黄减二升,去上沫,内诸药。

煮取三升,去滓,温服一升。

若渴,去半夏,加瓜蒌根三两;若微利,去麻黄,加芫花如鸡子大,熬令赤色;若噎者,去麻黄,加附子一枚(炮);若小便不利,少腹满者,去麻黄,加茯苓四两;若喘,加`杏仁半升,去皮尖。

《伤寒论》“小便不利”辨析张虎【期刊名称】《河南中医》【年(卷),期】2018(38)1【摘要】《伤寒论》中讨论"小便不利"的条文较多,对其辨证论治也相对全面,因散见于全书之中,不便分析与归纳。

通过分析"小便不利"的病因病机,对指导临床辨证施治,鉴别相关病证具有一定意义,如据小便利否辨蓄水与蓄血、辨水停之部位、辨发黄与不发黄,还可根据小便利否以检测治疗效果、津液之存亡,判断疾病的预后及其转归,审病势之进退等。

目前临床上不少医家都认识到小便不利直接病位在膀胱,可是按中医整体观思想,五脏有病,皆可影响水液代谢致膀胱失约。

认真研究《伤寒论》"小便不利"之条文,对多种疾病的诊疗、预防都有重要的临床意义。

若能结合现代医学的相关检验,如尿液分析、肾功能检查等,从微观辨证及定量分析深入探讨《伤寒论》辨治小便的规律,在继承中求发展,尽力做到古为今用,洋为中用,推陈出新。

【总页数】4页(P12-15)【关键词】“小便不利”;伤寒论;张仲景【作者】张虎【作者单位】上海中医药大学附属龙华医院【正文语种】中文【中图分类】R222.2【相关文献】1.《伤寒论》小便不利辨析 [J], 杜志中2.《伤寒论》"小便不利"与"小便难"病机辨析 [J], 黄斯;赵国平;蓝海;黄妍丽;杨威3.《伤寒论》小便不利治则探析 [J], 胡福田4.《伤寒论》小便不利之脏腑辨证 [J], 王哲藤;何赛萍5.《伤寒论》小便不利证治探微 [J], 闫璞;张宁因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

上海中医药大学学报 第25卷 第3期 2011年5月《伤寒论》与《汤液经法》药物剂量溯源考姬航宇1,2 仝小林2 赵林华2 宋 军21.北京中医药大学研究生院 (北京 100029)2.中国中医科学院广安门医院 (北京 100053)【摘 要】 通过对比《伤寒论》12方与《辅行诀脏腑用药法要》记载《汤液经法》方剂的组成、药物剂量、主治、煎服法等,初步探讨《伤寒论》药物剂量与《汤液经法》的关系:《伤寒论》继承了《汤液经法》的药物剂量,二书成书年代虽不同,但两个年代的医用度量衡制度基本一致,均为秦汉之制。

【关键词】 《伤寒论》;《汤液经法》;《辅行诀脏腑用药法要》;剂量【中图分类号】 R 222 【文献标志码】A 【文章编号】1008-861X (2011)03-0023-03[基金项目] 国家重点基础研究发展计划(“973”计划)基金资助项目(2010C B 530604)[作者简介] 姬航宇,女,在读博士生,主要从事于糖尿病及其并发症的临床及基础研究。

[通讯作者] 仝小林,教授,博士生导师。

E -m a i l :x i a o l i n t o n g 66@s i n a .c o m 《伤寒论》之经方是对东汉前中医方剂理法方药的总结、继承和发展。

仲景在《伤寒卒病论集》[1]开篇亦自云“勤求古训,博采众方,撰用《素问》《九卷》《八十一难》《阴阳大论》《胎胪药录》并平脉辨证,为《伤寒杂病论》。

”《伤寒论序》援引了晋代皇甫谧之说[1]:“伊尹以元圣之才,撰用《神农本草》以为《汤液》。

汉张仲景论广《汤液》,为十数卷,用之多验。

”钱超尘教授考证认为:《伤寒论》源于《汤液经法》[2]。

《辅行诀脏腑用药法要》(以下简称《辅行诀》)记载了50余首《汤液经法》中的方剂,与仲景《伤寒论》112首方剂对照后发现,《伤寒论》中有12首方剂与《辅行诀》记载的《汤液经法》方剂从主治、药物组成、药量、煎服法等方面都非常相似。

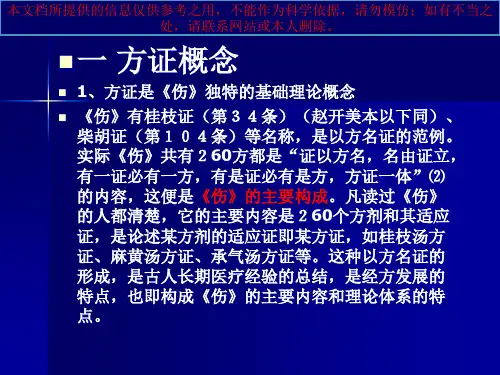

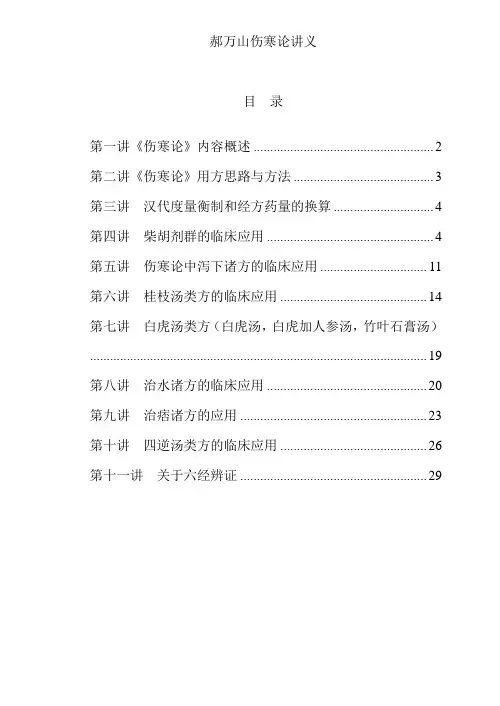

郝万山伤寒论讲义目录第一讲《伤寒论》内容概述 (2)第二讲《伤寒论》用方思路与方法 (3)第三讲汉代度量衡制和经方药量的换算 (4)第四讲柴胡剂群的临床应用 (4)第五讲伤寒论中泻下诸方的临床应用 (11)第六讲桂枝汤类方的临床应用 (14)第七讲白虎汤类方(白虎汤,白虎加人参汤,竹叶石膏汤) (19)第八讲治水诸方的临床应用 (20)第九讲治痞诸方的应用 (23)第十讲四逆汤类方的临床应用 (26)第十一讲关于六经辨证 (29)第一讲《伤寒论》内容概述伤寒目前三方面研究: 文献、辨证论治方法、方剂临床应用。

一、伤寒论内容:398条112方、十卷、22篇。

第1篇辨脉篇、第2篇平脉篇为仲景脉学集中体现,介于《内经》~《脉经》、《濒湖脉学》之间过渡阶段 主表例如: 浮脉 主热 轻即取得,重取滑数有力: 心下痞,按之濡,其脉关上浮…共五处。

迟脉 主阳虚主阴虚血少:发汗后,身疼痛,脉沉迟者…迟中迟者,此营血不足…沉主里,迟为营血虚少。

∴+芍养血,生姜引药达表。

应当学习此首二篇,以了解仲景脉学。

第3篇伤寒例:外感病成因、分类、命名、防治法、护理方法――韵文,汉以前用,故非后人(如王叔和加入)系仲景原文。

《文心雕龙》:论也者,弥纶群言而讣理者也。

第4篇:痉湿暍,只有脉证,无治法方药。

一般398条不包括前四篇,第5篇 辨太阳病脉证并治上第6篇 辨太阳病脉证并治中第7篇 辨太阳病脉证并治下第8篇 辨阳明病脉证并治第9篇 辨少阳病脉证并治第10篇 辨太阴病脉证并治第11篇 辨少阴病脉证并治第12篇 辨厥阴病脉证并治第13篇 辨霍乱病脉证并治第14篇 辨阴阳易差后劳复病脉证并治中十篇――398条 112方第15篇 辨可发汗病脉证并治(以下简称《可汗篇》) 例:凡发汗,欲令手足俱周,执水执水然,一时间许…一时间(2小时,一昼夜12段)第16篇 辨不可发汗病脉证并治第17篇 辨发汗后病脉证并治 例太阳病,七八日,其人不呕,清便欲自可…同本以互证,别本以见例。

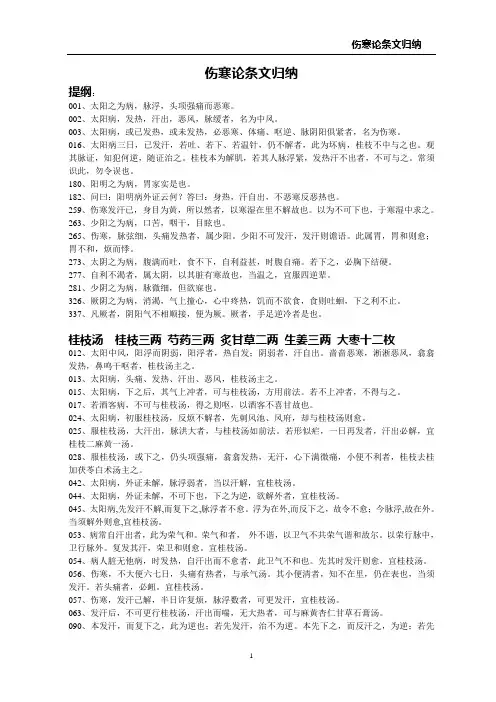

伤寒论条文归纳提纲:001、太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

002、太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

003、太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧者,名为伤寒。

016、太阳病三日,已发汗,若吐、若下、若温针,仍不解者,此为坏病,桂枝不中与之也。

观其脉证,知犯何逆,随证治之。

桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与之。

常须识此,勿令误也。

180、阳明之为病,胃家实是也。

182、问曰:阳明病外证云何?答曰:身热,汗自出,不恶寒反恶热也。

259、伤寒发汗已,身目为黄,所以然者,以寒湿在里不解故也。

以为不可下也,于寒湿中求之。

263、少阳之为病,口苦,咽干,目眩也。

265、伤寒,脉弦细,头痛发热者,属少阳。

少阳不可发汗,发汗则谵语。

此属胃,胃和则愈;胃不和,烦而悸。

273、太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。

若下之,必胸下结硬。

277、自利不渴者,属太阴,以其脏有寒故也,当温之,宜服四逆辈。

281、少阴之为病,脉微细,但欲寐也。

326、厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。

337、凡厥者,阴阳气不相顺接,便为厥。

厥者,手足逆冷者是也。

桂枝汤桂枝三两芍药三两炙甘草二两生姜三两大枣十二枚012、太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发;阴弱者,汗自出。

啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

013、太阳病,头痛、发热、汗出、恶风,桂枝汤主之。

015、太阳病,下之后,其气上冲者,可与桂枝汤,方用前法。

若不上冲者,不得与之。

017、若酒客病,不可与桂枝汤,得之则呕,以酒客不喜甘故也。

024、太阳病,初服桂枝汤,反烦不解者,先刺风池、风府,却与桂枝汤则愈。

025、服桂枝汤,大汗出,脉洪大者,与桂枝汤如前法。

若形似疟,一日再发者,汗出必解,宜桂枝二麻黄一汤。

028、服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

伤寒论整理总结(word版可编辑修改)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(伤寒论整理总结(word版可编辑修改))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为伤寒论整理总结(word版可编辑修改)的全部内容。

经方《伤寒论》17方整理总结(转载)经方之一,许多名医成名方---乌梅丸。

乌梅丸中国国务学位委员医学科学评议组成员,北京中医学院教授任应秋的老师刘有余以善用乌梅丸治杂病蜚声一时,任老在一旁待诊时,曾见刘有余老师半日曾四次疏用乌梅丸,一用于肢厥,二用于消渴,一用于腹泻,一用于吐逆。

毕诊后问难于老师,他说,凡阳衰于下,火盛于上,气逆于中诸证都可以随证施用。

记得有一位名医说的话,《伤寒论》你要弄懂一字一方,即可受用一生,看来说的一点也不假,上面的刘有余可谓是持一方乌梅丸即可蜚声一时。

一、从木土理论看待理肝重剂乌梅丸肝属木,脾属土,木能克土,而土得林而达之,木能疏土脾滞以行,见肝之病,知肝传脾,见木一动必乘脾胃。

厥阴提纲之症多属肝风内扰乘克脾胃之象,即厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。

其中,消渴,饥而不欲食乃是肝风内扰中消脾胃之症,食则吐蛔乃是肝风内扰,上逆胃口之症,下之利不止,乃是肝风内扰下揎脾土之症,提纲六症属肝风乘土则四。

厥阴主方乌梅丸,有泄木安土之法,其中君药乌梅酸敛肝泻风,佐苦辛之黄连,干姜之类。

辛开苦降相伍,可以升降胃气,调和中焦.以参归补虚安中,总体构成泄风木之有余,安中土之不足。

使风木得静,中土得安,脾胃得和。

则扶土抑木,达到源流并治,治已防变之效果,确有见肝之病,知肝传脾,当先实脾之意。

倪注《伤寒论》原著:汉张仲景民国:倪海厦倪注《伤寒论》校堪序本《伤寒论》乃由民间的中医爱好者搜集与校正。

中华民族文化博大精深、渊远流长,中医更是中华民族的瑰宝,几千年来一直守护着炎黄子孙的健康。

继承和发扬中医,本是我们与生俱来的使命。

可是由于种种原因,使得中医的许多典籍在流传上产生问题;或已出版而校对欠佳,或印量稀少而极难购得,甚或已经绝版而失传。

使得这份本应属于整个中华民族所共有共享的珍贵智慧,无法让更多需要的人学习他,大非往圣之本意!我们在校正的过程中,仅对明显的错别字给予了修改,对于无法确定者则保留原样。

我们力图提供正确无误的电子书,但限于能力,自知错误在所难免。

本书的原始材料来自于网络,为网络中善心人士传播之电子版本。

本书的校正,属于无偿的自发行为,不收取任何费用,亦不得将本书内容用于商业行为。

根据相关法律,本电子书仅供网络测试,不收取任何费用。

请您下载后24 小时内删除,如果您喜欢本书,请购买原版。

任何人不得将本书用于商业行为,否则由此直接或间接引发的任何法律问题,我们不承担责任。

民间中医爱好者敬校庚寅年庚辰月已未日伤寒论序言经方在我国汉朝以前其实就已经存在,应该是来自西域,而且已经在我国流传千年,只是经方在汉朝之前是没有正式的辨症依据,用来指导如何使用经方。

知道如何正确使用经方的医师非常之少,一直等到汉朝出现一位名医张仲景,他是利用内经热论中的六经辨证将经方如何使用系统化的第一人,也因此他至今仍被历代中医尊称为医圣。

最初他的经方著作书名叫做伤寒杂病论,而张仲景在此书的前言中就有说明,他的草药知识是来自胎胪药录,到了宋朝以后政府开始成立所谓制版局,当时以林亿为主的一群人将这伤寒杂病论区分为二书,一名伤寒论,一名金匮,自此以后就有这二本书在民间流传至今,本文伤寒教学课程就是指这第一本书伤寒论的教学,其中所有的处方就是所谓的经方,原书结尾有所谓霍乱病脉症治等篇。

我将之编入金匮的第一篇,历代对这篇都有许多争议,有些名经方家认为应该留在伤寒论中,有些认为应该编入金匮中,我个人对此的认定是伤寒论只讨论六经辨症,可以讨论到厥阴篇就结束,其它的可以都放在金匮中,因为金匮本来就是分门别类的一个杂病论,从内科到肠胃科到妇科等等都有,如此后来的学者就比较容易做一简单的区隔,先研究伤寒论,等到所有伤寒论的六经辨症条辨都能够很纯熟的运用之后再进入金匮时,就可以很迅速的进入这经方的殿堂。

伤寒论讲义目录第一讲《伤寒论》内容概述错误!未指定书签。

第二讲《伤寒论》用方思路与方法错误!未指定书签。

第三讲汉代度量衡制和经方药量的换算错误!未指定书第四讲柴胡剂群的临床应用错误!未指定书签。

第五讲伤寒论中泻下诸方的临床应用错误!未指定书签第六讲桂枝汤类方的临床应用错误!未指定书签。

第七讲白虎汤类方(白虎汤,白虎加人参汤,竹叶石膏汤) ....................... 错误!未指定书签。

第八讲治水诸方的临床应用错误!未指定书签。

第九讲治痞诸方的应用.... 错误!未指定书签。

第十讲四逆汤类方的临床应用错误!未指定书签。

第十一讲关于六经辨证.... 错误!未指定书签。

第一讲《伤寒论》内容概述伤寒目前三方面研究: 文献、辨证论治方法、方剂临床应用。

一、伤寒论内容:398条112方、十卷、22篇。

第1篇辨脉篇、第2篇平脉篇为仲景脉学集中体现,介于《内经》~《脉经》、《濒湖脉学》之间过渡阶段 主表例如: 浮脉 主热 轻即取得,重取滑数有力: 心下痞,按之濡,其脉关上浮…共五处。

迟脉 主阳虚主阴虚血少:发汗后,身疼痛,脉沉迟者…迟中迟者,此营血不足…沉主里,迟为营血虚少。

∴+芍养血,生姜引药达表。

应当学习此首二篇,以了解仲景脉学。

第3篇伤寒例:外感病成因、分类、命名、防治法、护理方法――韵文,汉以前用,故非后人(如王叔和加入)系仲景原文。

《文心雕龙》:论也者,弥纶群言而讣理者也。

第4篇:痉湿暍,只有脉证,无治法方药。

一般398条不包括前四篇,第5篇 辨太阳病脉证并治上第6篇 辨太阳病脉证并治中第7篇 辨太阳病脉证并治下第8篇 辨阳明病脉证并治第9篇 辨少阳病脉证并治第10篇 辨太阴病脉证并治第11篇 辨少阴病脉证并治第12篇 辨厥阴病脉证并治第13篇 辨霍乱病脉证并治第14篇 辨阴阳易差后劳复病脉证并治中十篇――398条 112方第15篇 辨可发汗病脉证并治(以下简称《可汗篇》) 例:凡发汗,欲令手足俱周,执水执水然,一时间许…一时间(2小时,一昼夜12段)第16篇 辨不可发汗病脉证并治第17篇 辨发汗后病脉证并治 例太阳病,七八日,其人不呕,清便欲自可…同本以互证,别本以见例。