陈氏太极拳新架老架

- 格式:pdf

- 大小:350.68 KB

- 文档页数:3

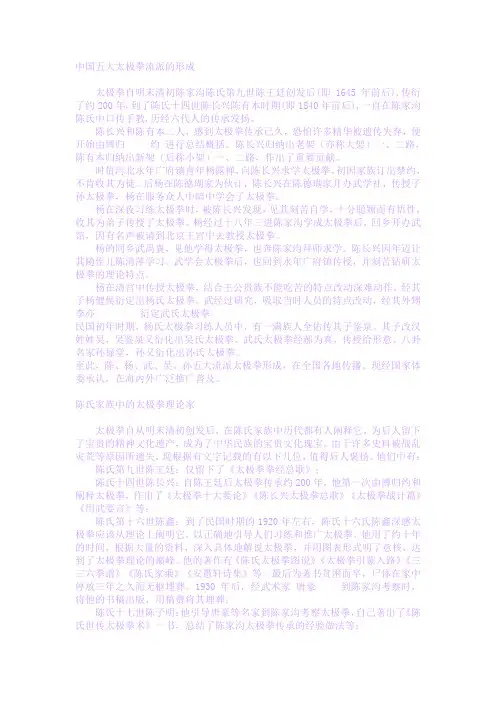

中国五大太极拳流派的形成太极拳自明末清初陈家沟陈氏第九世陈王廷创发后(即1645年前后),传衍了约200年,到了陈氏十四世陈长兴陈有本时期(即1840年前后),一直在陈家沟陈氏中口传手教,历经六代人的传承发扬。

陈长兴和陈有本二人,感到太极拳传承已久,恐怕许多精华被遗传失弃,便开始由博归约进行总结概括。

陈长兴归纳出老架(亦称大架)一、二路,陈有本归纳出新架(后称小架)一、二路,作出了重要贡献。

时值河北永年广府镇青年杨露禅,向陈长兴求学太极拳。

初因家族订出禁约,不肯收其为徒。

后杨在陈德瑚家为伙计,陈长兴在陈德瑚家开办武学社,传授子孙太极拳,杨在服务众人中暗中学会了太极拳。

杨在深夜习练太极拳时,被陈长兴发现,见其刻苦自学,十分聪颖而有悟性,收其为弟子传授了太极拳。

杨经过十八年三进陈家沟学成太极拳后,回乡开办武馆,因有名声被请到北京王宫中去教授太极拳。

杨的同乡武禹襄,见他学得太极拳,也奔陈家沟拜师求学。

陈长兴因年迈让其随侄儿陈清萍学习。

武学会太极拳后,也回到永年广府镇传授,并刻苦钻研太极拳的理论特点。

杨在清宫中传授太极拳,结合王公贵族不能吃苦的特点改动深难动作,经其子杨健侯衍定出杨氏太极拳。

武经过研究,吸取当时人员的特点改动,经其外甥李亦衍定武氏太极拳。

民国初年时期,杨氏太极拳习练人员中,有一满族人全佑传其子鉴泉。

其子改汉姓姓吴,吴鉴泉又衍化出吴氏太极拳。

武氏太极拳经郝为真,传授给形意、八卦名家孙禄堂,孙又衍化出孙氏太极拳。

至此,陈、杨、武、吴、孙五大流派太极拳形成,在全国各地传播。

现经国家体委承认,在海内外广泛推广普及。

陈氏家族中的太极拳理论家太极拳自从明末清初创发后,在陈氏家族中历代都有人阐释它,为后人留下了宝贵的精神文化遗产,成为了中华民族的宝贵文化瑰宝。

由于许多史料被战乱灾荒等原因所遗失,现根据有文字记载的有以下几位,值得后人褒扬。

他们中有:陈氏第九世陈王廷:仅留下了《太极拳拳经总歌》;陈氏十四世陈长兴:自陈王廷后太极拳传承约200年,他第一次由博归约和阐释太极拳,作出了《太极拳十大要论》《陈长兴太极拳总歌》《太极拳战计篇》《用武要言》等;陈氏第十六世陈鑫:到了民国时期的1920年左右,陈氏十六氏陈鑫深感太极拳应该从理论上阐明它,以正确地引导人们习练和推广太极拳。

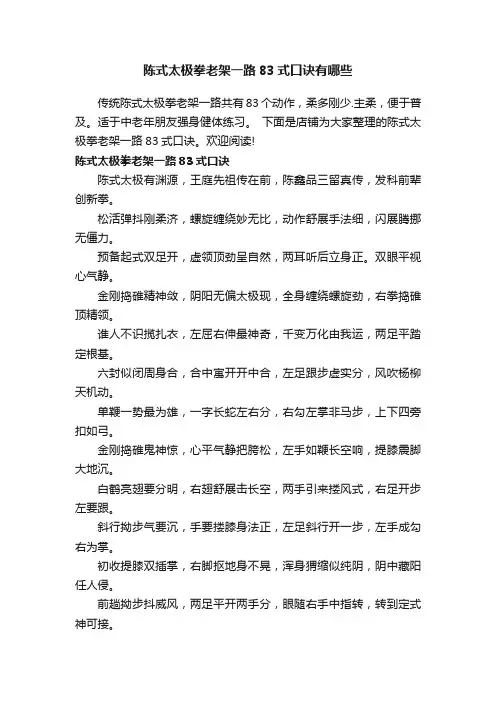

陈式太极拳老架一路83式口诀有哪些传统陈式太极拳老架一路共有83个动作,柔多刚少.主柔,便于普及。

适于中老年朋友强身健体练习。

下面是店铺为大家整理的陈式太极拳老架一路83式口诀。

欢迎阅读!陈式太极拳老架一路83式口诀陈式太极有渊源,王庭先祖传在前,陈鑫品三留真传,发科前辈创新拳。

松活弹抖刚柔济,螺旋缠绕妙无比,动作舒展手法细,闪展腾挪无僵力。

预备起式双足开,虚领顶劲呈自然,两耳听后立身正。

双眼平视心气静。

金刚捣碓精神敛,阴阳无偏太极现,全身缠绕螺旋劲,右拳捣碓顶精领。

谁人不识揽扎衣,左屈右伸最神奇,千变万化由我运,两足平踏定根基。

六封似闭周身合,合中寓开开中合,左足跟步虚实分,风吹杨柳天机动。

单鞭一势最为雄,一字长蛇左右分,右勾左掌非马步,上下四旁扣如弓。

金刚捣碓鬼神惊,心平气静把胯松,左手如鞭长空响,提膝震脚大地沉。

白鹤亮翅要分明,右翅舒展击长空,两手引来搂风式,右足开步左要跟。

斜行拗步气要沉,手要搂膝身法正,左足斜行开一步,左手成勾右为掌。

初收提膝双插掌,右脚抠地身不晃,浑身猬缩似纯阴,阴中藏阳任人侵。

前趟拗步抖威风,两足平开两手分,眼随右手中指转,转到定式神可接。

接到斜行拗步时,圆转随意运鸿蒙,动中有静静藏动,乾坤正气运周身。

再次初收精神聚,虚步点地手护胸,不收不见放中巧,灵猫扑鼠束其身。

又到前趟拗步来,心空腹实裆要开,只要中间身法正,何惧周围有敌来。

掩手肱拳劲要整,劲力要在腰间寻,前冲后顶劲对称,注意拳头莫握紧。

金刚捣碓又一着,上打咽喉下打阴,震脚莫把双重犯,沉肩坠肘要记清。

披身捶式最难传,松活弹抖全体现,顺逆缠丝步跟稳,蓄发相变要松沉。

背折靠式不好练,左拳岔住在腰间,右肩下打七寸靠,背折一靠更无偏。

青龙出水鬼神泣,转接灵敏无滞迹,右手撤回又一捶,此为太极变中拳。

双推掌式腰要拧,右足上前左足跟,进步莫迟两掌推,不顶不延妙手传。

三换掌式彼难防,圆转自如在腰间,双手如运太极球,上轻下沉不倒翁。

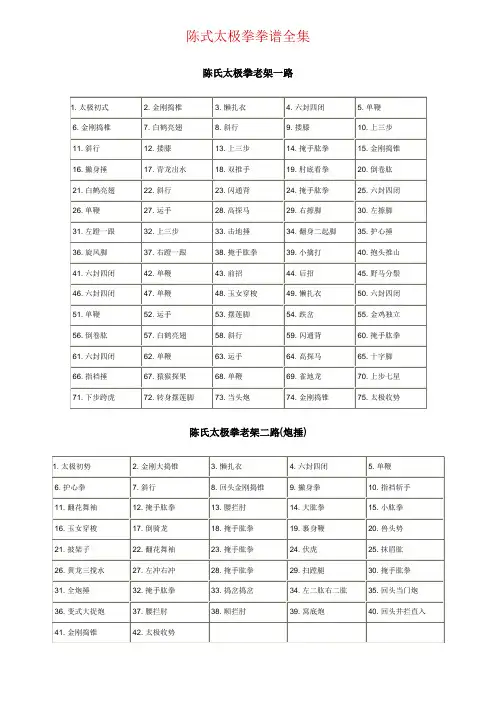

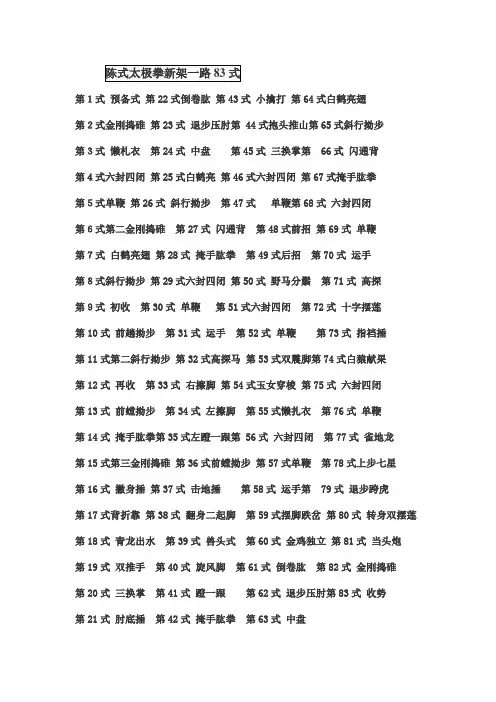

第1式预备式第22式倒卷肱第43式小擒打第64式白鹤亮翅第2式金刚捣碓第23式退步压肘第 44式抱头推山第65式斜行拗步第3式懒札衣第24式中盘第45式三换掌第 66式闪通背第4式六封四闭第25式白鹤亮第46式六封四闭第67式掩手肱拳第5式单鞭第26式斜行拗步第47式单鞭第68式六封四闭第6式第二金刚捣碓第27式闪通背第48式前招第69式单鞭第7式白鹤亮翅第28式掩手肱拳第49式后招第70式运手第8式斜行拗步第29式六封四闭第50式野马分鬃第71式高探第9式初收第30式单鞭第51式六封四闭第72式十字摆莲第10式前趟拗步第31式运手第52式单鞭第73式指裆捶第11式第二斜行拗步第32式高探马第53式双震脚第74式白猿献果第12式再收第33式右擦脚第54式玉女穿梭第75式六封四闭第13式前螳拗步第34式左擦脚第55式懒扎衣第76式单鞭第14式掩手肱拳第35式左蹬一跟第 56式六封四闭第77式雀地龙第15式第三金刚捣碓第36式前螳拗步第57式单鞭第78式上步七星第16式撇身捶第37式击地捶第58式运手第 79式退步跨虎第17式背折靠第38式翻身二起脚第59式摆脚跌岔第80式转身双摆莲第18式青龙出水第39式兽头式第60式金鸡独立第81式当头炮第19式双推手第40式旋风脚第61式倒卷肱第82式金刚捣碓第20式三换掌第41式蹬一跟第62式退步压肘第83式收势第21式肘底捶第42式掩手肱拳第63式中盘基本特点:新架属陈长兴传统老架系列,由十七世祖陈发科大师所创。

其特点是架式宽大,低沉稳重。

拳架以“朋履挤按”四正手的运用为主,以“采列肘靠”四隅手的运用为辅;以柔化劲为主,发劲为辅,柔中寓刚,力求柔顺。

外形以缓柔稳为主,疾刚跳跃为辅。

运劲方法要求以身领手,突出螺旋缠丝劲的练习,以腰为轴,旋腕转膀,旋腰转脊,旋踝转膝,胸腰折叠,形成一系列的空间曲线运动。

新架一路更加体现了陈氏太极拳的螺旋劲,增加了发力的连续性,提高陈氏太极拳的劲力。

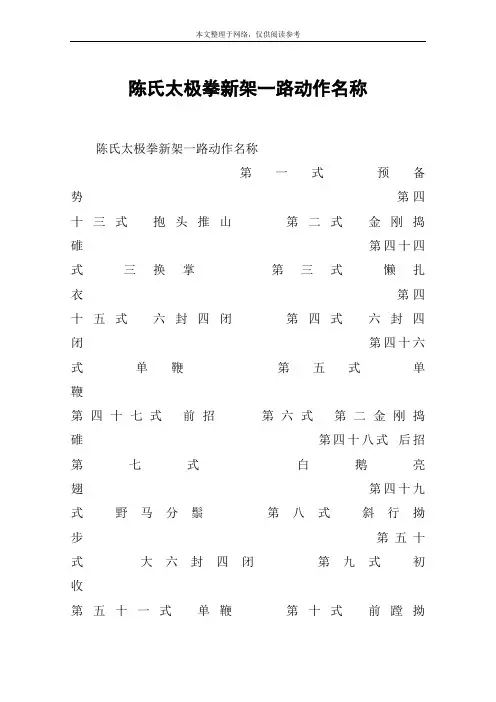

陈氏太极拳新架一路动作名称

陈氏太极拳新架一路动作名称

第一式预备势第四十三式抱头推山第二式金刚捣碓第四十四式三换掌第三式懒扎衣第四十五式六封四闭第四式六封四闭第四十六式单鞭第五式单鞭

第四十七式前招第六式第二金刚捣碓第四十八式后招第七式白鹅亮翅第四十九式野马分鬃第八式斜行拗步第五十式大六封四闭第九式初收

第五十一式单鞭第十式前蹚拗

步第五十二式双震脚第十一式第二斜行拗步第五十三式玉女穿梭

第十二式再收第五十四式懒扎衣第十三式前膛拗步第五十五式六封四闭第十四式掩手肱捶第五十六式单鞭第十五式第三金刚捣碓第五十七式云手第十六式撇身捶第五十八式双摆脚第十七式青龙出水第五十九式跌岔第十八式双推手第六十式金鸡独立第十九式三换掌第六十一式倒卷肱第二十式肘底看捶第六十二式退步压肘第二十一式倒卷肱第六十三式中

盘第二十二式退步压肘第六十四式白鹅亮翅第二十三式中盘第六十五式斜行拗步第二十四式白鹅亮翅第六十六式闪通背第二十五式斜行拗步第六十七式掩手肱捶第二十六式闪通背第六十八式大六封四闭第二十七式掩手肱捶第六十九式单鞭第二十八式大六封四闭第七十式云手第二十九式单鞭第七十一式高探马第三十式云手第七十二式十字单摆脚第三十一式高探马第七十三式指裆捶第三十二式右擦脚第七十四式白猿探果第三十三式左擦脚第七十五式小六封四闭第三十四式转身左蹬一

跟第七十六式单鞭第三十五式前蹚拗步第七十七式铺地锦第三十六式击地捶第七十八式上步七星第三十七式二起脚(踢二起)第七十九式退步跨虎第三十八式护心拳(兽头势)第八十式转身双摆莲第三十九式旋风脚第八十一式当头炮第四十式右蹬一跟第八十二式金刚捣碓第四十一式掩手肱捶第八十三式收势第四十二式小擒打。

陈式太极拳新架和老架介绍:陈式老架一路74式、老架二路(炮捶)41式由陈长兴根据陈氏家传拳术由博归约编排而成。

一路以柔为主,柔中有刚。

二路以刚为主,刚中有柔。

两路拳互为其根,刚柔相济,浑然一圆。

83式为陈式新架一路、60式为陈式新架二路(炮捶)。

是陈发科晚年根据家传老架套路整理创编的,由其子陈照奎定型。

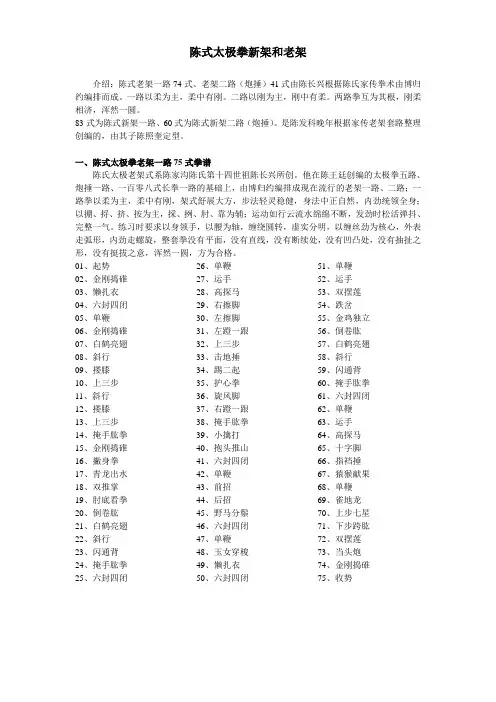

一、陈式太极拳老架一路75式拳谱陈氏太极老架式系陈家沟陈氏第十四世祖陈长兴所创。

他在陈王廷创编的太极拳五路、炮捶一路、一百零八式长拳一路的基础上,由博归约编排成现在流行的老架一路、二路;一路拳以柔为主,柔中有刚,架式舒展大方,步法轻灵稳健,身法中正自然,内劲统领全身;以掤、捋、挤、按为主,採、挒、肘、靠为辅;运动如行云流水绵绵不断,发劲时松活弹抖、完整一气。

练习时要求以身领手,以腰为轴,缠绕圆转,虚实分明,以缠丝劲为核心,外表走弧形,内劲走螺旋,整套拳没有平面,没有直线,没有断续处,没有凹凸处,没有抽扯之形,没有挺拔之意,浑然一圆,方为合格。

01、起势02、金刚捣碓03、懒扎衣04、六封四闭05、单鞭06、金刚捣碓07、白鹤亮翅08、斜行09、搂膝10、上三步11、斜行12、搂膝13、上三步14、掩手肱拳15、金刚捣碓16、撇身拳17、青龙出水18、双推掌19、肘底看拳20、倒卷肱21、白鹤亮翅22、斜行23、闪通背24、掩手肱拳25、六封四闭26、单鞭27、运手28、高探马29、右擦脚30、左擦脚31、左蹬一跟32、上三步33、击地捶34、踢二起35、护心拳36、旋风脚37、右蹬一跟38、掩手肱拳39、小擒打40、抱头推山41、六封四闭42、单鞭43、前招44、后招45、野马分鬃46、六封四闭47、单鞭48、玉女穿梭49、懒扎衣50、六封四闭51、单鞭52、运手53、双摆莲54、跌岔55、金鸡独立56、倒卷肱57、白鹤亮翅58、斜行59、闪通背60、掩手肱拳61、六封四闭62、单鞭63、运手64、高探马65、十字脚66、指裆捶67、猿猴献果68、单鞭69、雀地龙70、上步七星71、下步跨肱72、双摆莲73、当头炮74、金刚捣碓75、收势二、陈式太极拳老架二路43式拳谱陈氏太极拳老架二路又名炮捶,它以刚为主,刚中寓柔,这种刚劲来源于丹田,是先天之气,决非僵硬之力,它以不同的方向、角度发出无坚不摧的弹簧般的刚毅劲,这种刚毅弹性的爆发劲,必须在太极拳一路缠绕绵绵的轻柔运动的基础上,坚持不懈地锻炼,才能获得,决不能横气填胸和用后天拙笨的僵力肆意强求;为此练习陈氏太极拳,有柔不可无刚,无刚则摧敏不捷;有刚不能无柔,无柔则环绕不速,失去轻灵圆活。

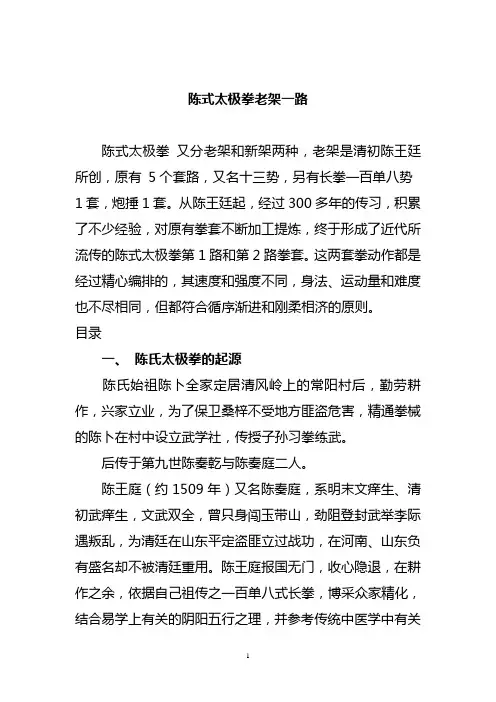

陈式太极拳老架一路陈式太极拳又分老架和新架两种,老架是清初陈王廷所创,原有5个套路,又名十三势,另有长拳一百单八势1套,炮捶1套。

从陈王廷起,经过300多年的传习,积累了不少经验,对原有拳套不断加工提炼,终于形成了近代所流传的陈式太极拳第1路和第2路拳套。

这两套拳动作都是经过精心编排的,其速度和强度不同,身法、运动量和难度也不尽相同,但都符合循序渐进和刚柔相济的原则。

目录一、陈氏太极拳的起源陈氏始祖陈卜全家定居清风岭上的常阳村后,勤劳耕作,兴家立业,为了保卫桑梓不受地方匪盗危害,精通拳械的陈卜在村中设立武学社,传授子孙习拳练武。

后传于第九世陈奏乾与陈奏庭二人。

陈王庭(约1509年)又名陈奏庭,系明末文痒生、清初武痒生,文武双全,曾只身闯玉带山,劲阻登封武举李际遇叛乱,为清廷在山东平定盗匪立过战功,在河南、山东负有盛名却不被清廷重用。

陈王庭报国无门,收心隐退,在耕作之余,依据自己祖传之一百单八式长拳,博采众家精化,结合易学上有关的阴阳五行之理,并参考传统中医学中有关经络学说及导引、吐纳之术,发明创造出了一套具有阴阳相合、刚柔相济的新型拳术,包括太极拳五路、炮捶一路、双人推手及刀、枪、棍、剑、锏、双人粘枪等器械套路。

陈王庭老年能够造拳,还与一个叫蒋发的武林高手是分不开的。

王庭公早年闯玉带山李际遇山寨时,曾结识李际遇部下一名战将蒋发,此人武艺也相当精湛,传说脚快如飞,可百步追兔。

李际遇被清政府镇村后,蒋发落难投奔了陈王庭,以陈王庭为友为师,自己甘愿为仆为徒,关系甚密,使陈王庭造拳有了切磋的对手,新造太极拳可以在实践中得以检验,不断修正。

二、陈式太极拳的理论来源陈氏第九世传人陈王庭创造陈式太极拳的理论来源有四:1、把拳术与易学的阴阳五行之变化相结合人体是一个不断运动着的有机整体,易学认为,自然界一切事物的运动,无一不是阴阳的对立统一。

人的生命运动,其本身就是阴阳对立双方,在不断的矛盾运动中取得统一的过程。

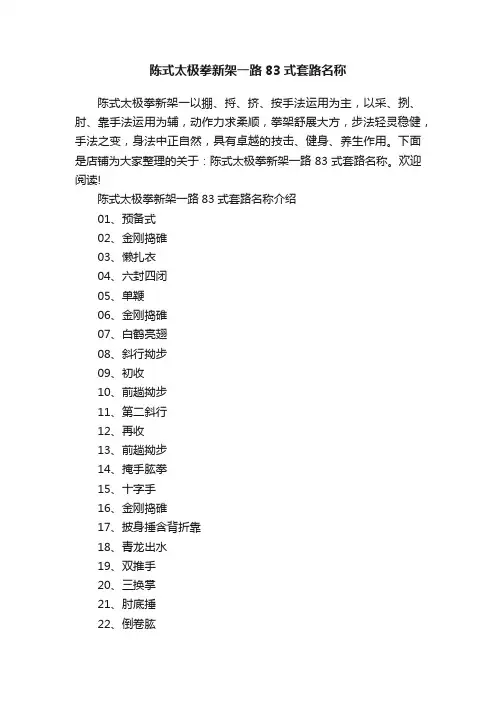

陈式太极拳新架一路83式套路名称陈式太极拳新架一以掤、捋、挤、按手法运用为主,以采、挒、肘、靠手法运用为辅,动作力求柔顺,拳架舒展大方,步法轻灵稳健,手法之变,身法中正自然,具有卓越的技击、健身、养生作用。

下面是店铺为大家整理的关于:陈式太极拳新架一路83式套路名称。

欢迎阅读!陈式太极拳新架一路83式套路名称介绍01、预备式02、金刚捣碓03、懒扎衣04、六封四闭05、单鞭06、金刚捣碓07、白鹤亮翅08、斜行拗步09、初收10、前趟拗步11、第二斜行12、再收13、前趟拗步14、掩手肱拳15、十字手16、金刚捣碓17、披身捶含背折靠18、青龙出水19、双推手20、三换掌21、肘底捶22、倒卷肱23、退步压肘24、中盘25、白鹤亮翅26、斜行拗步27、闪通背28、掩手肱拳29、大六封四闭30、单鞭31、运手32、高探马33、右擦脚34、左擦脚35、转身左蹬脚36、前趟拗步37、击地捶38、翻身二起脚39、护心锤兽头式40、旋风脚41、右蹬脚42、海底翻花43、掩手肱拳44、小擒打45、抱头推山46、三换掌47、六封四闭48、单鞭49、前招、后招50、野马分鬃51、大六封四闭52、单鞭53、双震脚54、玉女穿梭55、懒扎衣56、六封四闭57、单鞭58、运手59、双摆莲60、跌叉61、左右金鸡独立62、倒卷肱63、退步压肘64、中盘65、白鹤亮翅66、斜行67、闪通背68、掩手肱拳69、大六封四闭70、单鞭71、运手72、高探马73、十字单摆莲74、指裆捶75、白猿献果76、六封四闭77、单鞭78、雀地龙(铺地锦)79、上步七星80、退步跨虎81、转身双摆莲82、当头炮83、金刚捣碓收势陈式太极拳的特点(一)外似处女,内似金刚中华武术,门派繁多,仅拳术就有几百种。

各门派都有其独到之处,归纳起来,不外乎是内外两家。

外家拳多以拳打脚踢为主,窜蹦跳跃,腾挪闪战,攻防含义较为明显、让人一看便知是武术。

陈氏太极拳则别具特色:以意导气,以气运身;内气不动,外形寂然不动,内气一动,外形随气而动;以内气催动外形,上下相随,连绵不断,以腰为轴,节节贯串,不丢不顶,圆转自如,轻轻运转,默默停止。

陈式太极拳八法陈式太极拳八法陳式太極拳無論是小架,還是老架或者新架,不管動作怎麼變化,它的一舉一動都離不開這八法。

所以學習陳式太極拳,先瞭解八法至關重要。

我先講一下掤勁,掤是八法之一,是四正勁,是陳式太極拳常用的勁別之一。

陳式太極拳十四代大師陳長興曰:「縱放屈伸人莫知,諸靠纏繞我皆依,上擾下提君須記,板欄橫采也難敵。

「歌訣中講的上擾下提君須記,講的就是掤勁,在太極拳發源地人們會常說「請擾住別丟開」或「請掤住別丟開」是一個意思,這個「擾」講的就是掤,有了掤勁,板欄橫采才能發揮,孟子曰「不依規矩,不能成方圓。

」所以掤勁就是太極拳的規矩。

陳式十七代大師陳發科曾說「學拳第一要學對,第二要練熟,第三要練細、講明。

」為了弄懂,就要講明,我認為掤勁,在太極拳裏有兩種含義,三種關係,第一層含義,是講掤勁內涵,練太極拳用不用勁,用多大氣來練,才算正確?怎樣來鑒定用氣大小的標準?十六代大師陳鑫說「打拳,何嘗不用氣,不用氣則拳何由運動。

」筆者認為,這話講的好,在練習太極拳過程中,從始到終都要用氣,這個氣就叫「掤氣」也叫「掤勁」,整套架的練習,應保持「掤勁」不丟,其如長江流水,滔滔不絕。

能保持「掤勁」、「掤氣」不丟,這是功夫,是長時間練習的結果。

需要練習太極拳者用心體會,至於練拳時用多大氣才算合適,多大的勁才叫掤勁,我總結出一個定義,就是人在彎腰拿東西之前的勁就叫掤勁。

拿東西前,人會有意識的指導行動用力,準備抓拿東西,這時的勁正好,那麼拿起東西之後的勁就不是掤勁,以這個勁為標準,小於拿東西之前的勁叫丟勁;大於拿東西之前的勁叫僵勁。

只有保持拿東西之前的勁,才能使中氣不丟,與人交手時聽勁才會靈敏。

十九代大師朱天才曾在他的,「陳家溝陳式太極拳」一書中講「掤」故名思意,如雙手掤物,下按上掤,這裏不僅是一種掤勁。

陳式太極拳論中講「渾身上下,處處有掤勁,不管對方抓、拿、打、按、推。

都應用「掤」勁結合丹田之氣來化空對方的力。

運用技術來攻擊對方。

陈式太极拳老架一路74式分解动作陈式太极拳老架一路是太极拳中的一种传统拳法。

下面将对其中的七十四个动作进行分解。

第一式太极起势是陈式太极拳老架一路的第一个动作。

首先,双脚并立,身体保持正直,双臂下垂于身体两侧,手心向内。

头部自然正直,舌尖抵住上腭,目视前方。

其次,屈膝松胯,放松下沉,提左脚向左横开半步,脚尖微外摆,脚趾、脚掌外沿、脚后跟皆要抓地,涌泉穴要虚。

同时,含胸塌腰,松肩沉肘,头部保持自然直立,颈部松弛。

接着,两手缓缓上升与肩平,手心向下,沉肘松肩;随两手上升,身体慢慢下降,松胯屈膝,两脚踏实;目视前方。

最后,身体继续下沉,屈膝松胯;两手随着下按至腹前,手心向下;目视前方。

第二式金刚捣碓是陈式太极拳老架一路的第二个动作。

首先,身体微向左转,重心右移;两手左逆右顺缠,走弧线向左前上方棚出,左手棚至左膝上方与眼平,手心朝外;右手棚至胸前中线,手心朝上;目视左前方。

其次,身体右转90°,重心由右腿移至左腿,右脚尖外摆;两手右逆左顺缠,向右后捋;目视左前方。

接着,重心移至右腿,左腿提起,里合扣裆,屈膝松胯,身体下沉且微向右转;两手上棚;目视身体左前方。

然后,左脚跟内侧着地,向左前方铲地滑出,重心在右腿,两手继续向右上方加棚劲;目视左前方。

接着,重心由右腿移至左腿,左脚尖外摆踏实;身体随重心移动,向左转45°;两手左逆右顺缠,走下弧向前棚,左手棚至胸前,手心朝下;右手下沉至右膝上方,手心朝外,手指朝后;目视前方。

最后,左手向前撩掌,向上、再向内环绕合于胸前右臂内侧,左手心朝下;右手领右脚弧线向前上托掌,于右胸前与左手相合,右手心朝上;右脚经左脚内侧向前上步,脚尖点地,重心在左腿;目视前方。

第三式懒扎衣是陈式太极拳老架一路的第三个动作。

首先,身体微向右转,重心左移;双手左逆右顺缠,两手交于左胸前,左手心朝下,右手心朝上,目视前方。

其次,身体右转90°,重心由左腿移至右腿,左脚尖外摆;两手右逆左顺缠,向右后捋;目视前方。

太极拳的类别有哪些

太极拳的类别有哪些

太极拳发展至今主要有陈、杨、武、吴、孙五大流派。

在新中国成立以后,还创编有二十四式(简化太极拳)、四十八式、八十八式、四十二式太极拳和三十二式、四十二式太极剑等。

下面店铺为您收集整理了太极拳的类别,希望对您有帮助!

太极拳的类别

1、陈氏太极拳:

主要为河南陈家沟陈长兴传授的,其中以陈发科最为有名。

其特点是刚柔相济,快慢相兼,有新架、老架、大架、小架之分。

2、杨氏太极拳:

杨露禅学拳于杨长兴,后去北京授拳,并传其子杨健候,杨健候传杨澄甫,后经杨澄甫广为推广。

其特点是匀缓柔和,舒展大方。

3、武氏太极拳:

武禹囊先学于杨露禅,先学于河南赵堡陈青萍,并由其兄武澄清在河南舞阳盐店得王宗岳《太极拳谱》,武禹囊深研加以改进而成,其特点是动作灵活,步法轻捷。

4、孙氏太极拳:

刨子孙禄堂,其拳得自郝为真,加以改进而成。

其特点是开合鼓荡,小巧紧凑,步活身灵。

5、吴氏太极拳:

吴鉴泉学于其父吴全佑(系杨露禅之徒),后自成体系。

其特点是柔合紧凑,大小适中。

另外太极拳按架式的`大小还可以分为以下三种:

6、大架式:

陈氏、杨氏、八十八式、二十四式、四十二式通常多采用大架式。

大架式的特点是拳式舒展大方,轻灵沉稳兼而有之。

7、中架式:

以吴氏太极拳为代表,其拳架大小适中,长于柔化。

8、小架式:

以孙氏太极拳为代表,架式小巧紧凑,步活身灵。

陈式太极拳新架一路拳谱有哪些太极拳是靠手法运用为辅,动作力求柔顺,拳架舒展大方,步法轻灵稳健,手法之变,身法中正自然,具有卓越的技击、健身、养生作用。

下面是店铺为专门您整理好的陈式太极拳新架一路拳谱。

陈式太极拳新架一路拳谱第1式预备式第42式掩手肱拳第2式金刚捣碓第43式小擒打第3式懒札衣第44式抱头推山第4式六封四闭第45式三换掌第5式单鞭第46式六封四闭第6式第二金刚捣碓第47式单鞭第7式白鹤亮翅第48式前招第8式斜行拗步第49式后招第9式初收第50式野马分鬃第10式前螳拗步第51式六封四闭第11式第二斜行拗步第52式单鞭第12式再收第 53式双震脚第13式前螳拗步第54式玉女穿梭第14式掩手肱拳第55式懒札衣第15式第三金刚捣碓第56式六封四闭第16式撇身捶第57式单鞭第17式背折靠第58式运手第18式青龙出水第59式摆脚跌岔第19式双推手第60式金鸡独立第20式三换掌第61式倒卷肱第21式肘底捶第62式退步压肘第22式倒卷肱第63式中盘第23式退步压肘第64式白鹤亮翅第24式中盘第65式斜行拗步第25式白鹤亮翅第66式闪通背第26式斜行拗步第67式演手肱拳第27式闪通背第68式六封四闭第28式掩手肱拳第69式单鞭第29式六封四闭第70式云手第30式单鞭第71式高探马第31式云手第72式十字摆莲第32式高探马第73式指裆捶第33式右擦脚第74式白猿献果第34式左擦脚第75式六封四闭第35式蹬一跟相关阅读:陈式太极拳新架一路历史推源明洪武五年(公元1372年)朱元璋下令由山西省洪洞县向怀庆府属地移民。

移民中有一青年名叫陈卜,祖籍本在山西泽州郡东土河村,时因家乡连年遭灾,逃荒到洪洞,与妻儿一起被裹入移民队伍带入怀庆府境内,在温县城东北10公里处落了脚,将此村取名陈卜庄。

由于陈卜庄地势低洼,常受涝灾,明洪武七年,陈卜合家造成往常阳村。

此村位于陈卜庄东南、西清风岭上,南临黄河,北负一岭,旱涝保收。

陈式太极拳种类1. 介绍陈式太极拳是中国传统武术中的一种拳术,也是太极拳的一种流派。

它起源于明朝末年的陈王府,由陈王府的陈家人所创。

陈式太极拳以其独特的技法和内功而闻名于世,被誉为太极拳中的”祖宗”。

陈式太极拳根据不同的传承和发展,形成了多种不同的种类。

每种种类都有其独特的特点和风格,但都基于太极拳的核心原理和理念。

在本文中,我们将介绍陈式太极拳的几种主要种类,包括陈氏一路、陈氏二路、陈氏老架、陈氏新架等。

2. 陈氏一路陈氏一路是陈式太极拳中的基础套路,也是初学者学习的起点。

它包括了太极拳的基本动作和技法,如起式、进步、退步、左右分势、蹲马、拗步等。

一路拳的动作流畅、舒展,融合了太极拳的柔和与刚劲,以及阴阳相互转化的特点。

陈氏一路的特点是动作简单、明了,容易学习但难以掌握。

通过反复练习一路拳,学习者可以逐渐领悟太极拳的核心原理,培养身体的柔韧性和内力。

3. 陈氏二路陈氏二路是陈式太极拳中的进阶套路,是在一路拳基础上进一步发展而来的。

相比一路拳,二路拳的动作更为复杂,要求更高的身体协调性和技术水平。

陈氏二路拳注重腰部的运动和转动,强调身体的内外协调。

它的动作要求更加细致,包括了更多的转身、转体、转腰等技巧。

通过练习二路拳,学习者可以进一步提高自己的身体灵活性和内力表现。

4. 陈氏老架陈氏老架是陈式太极拳中的经典套路,也是陈式太极拳的代表性拳种。

它起源于陈家人中的陈长兴,后来由陈长兴的弟子传承并发展至今。

陈氏老架拳的特点是动作缓慢而有力,力量的运用更加明显。

它注重身体的扭转和腰部的发力,通过腰部的转动来引导全身的力量。

陈氏老架拳的动作流畅、连贯,具有很强的攻防转换能力。

5. 陈氏新架陈氏新架是陈式太极拳中的一种较新的套路,是在老架基础上进行改编和创新而形成的。

陈氏新架拳的动作更加迅猛、快速,注重身体的爆发力和灵活性。

陈氏新架拳的特点是动作紧凑、有力,追求简洁高效的技击效果。

它强调身体的快速转动和力量的迸发,通过快速的动作来制造对手的错觉和迷惑。

太极拳新架和老架的区别有拳友经常问太极拳新架和老架的区别,现在写出来给大家了解。

一、从成拳时间来分:陈氏老架一、二路成于1771-1853年之间,陈氏新架一、二路成于1887-1957年之间. 时间久远者谓之老,时间接近现在者谓之新。

二、从创编的者来分:陈氏老架一、二路由温县(今属河南)陈家沟人陈氏十四世孙陈长兴由其父秉旺所传。

陈氏太极拳老架(亦称大架)是陈家沟陈氏第十四世祖陈长兴所创编。

他在陈王廷创编的太极拳五路、炮捶一路、一百零八势长拳一路的基础上,由博归约编成现在流行的老架一路、二路(亦称炮捶)。

陈长兴精于陈氏世传拳术,将祖传长拳一路,一套(炮捶)称为二路,精炼改良,形成后来人称为太极拳之老架或大架。

其站桩立身端正,落地生根,不偏不倚,稳如泰山,故人称其为 '牌位大王',无论由人怎样,推、挤、拉、扯,其桩步丝毫不动。

立身中正,形若木鸡,人称“牌位先生”。

陈氏新架一、二路属陈长兴传统老架系列,由十七世祖陈发科大师所创。

陈发科在老架的基础上晚年于北京传拳时经过无数次的实战后总结整理,开始是没有套路的,就像陈王廷创造太极拳初始时一样,也是没有套路,只有单式练法和打法,后由他的儿子十八世陈昭奎老师按照老架的套路组合而成今天的新架一二路。

三、从风格特点来分:陈氏太极拳老架一路拳以柔为主,柔中有刚;二路拳以刚为主,刚中有柔。

两路拳相辅相成,互为其根,直至达到刚柔相济,浑然一圆。

一路拳的特点是:架势舒展大方,步法轻灵稳健,身法中正自然,内劲统领全身,以缠丝劲为核心,动作以腰为轴,节节贯串,一动则周身无有不动,一静百骸皆静,运动如行云流水,连绵不断,发劲时松活弹抖,完整一气。

陈氏太极拳新架,其特点是架式宽大,低沉稳重。

拳架以“崩捋挤按”四正手的运用为主,以“采洌肘靠”四隅手的运用为辅;以柔化劲为主,发劲为辅,柔中寓刚,力求柔顺。

外形以缓柔稳为主,疾刚跳跃为辅。

运劲方法要求以身领手,突出螺旋缠丝劲的练习,以腰为轴,旋腕转膀,旋腰转脊,旋踝转膝,胸腰折迭,形成一系列的空间曲线运动。

陈氏太极的历史渊源陈氏太极拳,原为陈家沟拳术,集长拳、炮拳及红拳之术,是目前各家太极拳的始祖。

陈式太极拳有陈式老架、新架之分。

老架由清初河南省焦作市温县陈家沟陈王廷所创。

陈式太极拳老架共有七个套路,流传最广的有:第一路和第二路(炮捶)。

陈式太极拳虽有小架、大架之分,但其运动特点基本一致:整套动作在快慢、刚柔、开合、曲直等矛盾的相互依存、互相转化中,相连不断,一气呵成。

陈氏太极拳老架此二套路属大架系列,为陈氏十四世陈长兴在家传的拳架中所总结与编排的。

老架以缠丝为轴心,贯穿于整个套路。

古朴而无花架势。

一路拳以柔为主。

主要练习并建立起陈氏太极拳的功底。

因此也有人称一路拳为基础拳,练功拳。

有了一定的一路拳功底,再近一步学习二路拳。

二路拳,亦称炮捶,以刚为主。

尤其突出太极八门劲的四隅劲:采、列、肘、靠。

有了一路拳的松,二路拳的松活弹抖就能更好地发挥出来。

陈氏太极拳小架此套路原被称为新架。

在陈发科所编之套路流传之后,此套路逐称为小架。

小架为陈氏十四世陈有本所创。

此套路除去劲发于外的动作,把劲路涵于套路当中,蓄而待发。

整套拳打起来温文尔雅,有儒者之风范。

陈氏太极拳新架此二套路属大架系列,为陈氏十七世陈发科由老架编排而成,经其子陈照奎定型为新架。

新架尤其突出缠丝螺旋的动作。

在套路上以松活弹抖,节节贯穿,胸腰运化,转关折叠等特点独树一帜。

陈氏太极也包含了许多器械套路,主要包括:单剑、双剑、单刀、双刀、双锏、抢、大刀、杆等等。

陈氏太极拳- 传统套路一,头套十三式(66式)二,二套(27式)三,三套(24式)又称大四套捶四,红拳(23式)五,五套(29式)六,长拳108式七,炮捶(俗称二路71式)八,器械(刀,枪,棍,钩等多种)九,对练套路(以上由陈王廷所创)陈氏太极拳- 新编套路一,陈式心意混元太极拳十八式(又称美人太极拳)二,陈式四十八式心意混元太极拳三,陈式心意混元太极拳三十二式(又称三十二式炮捶)四,陈式二十四炮五,陈式心意混元太极剑及美人太极剑等(冯志强根据陈发科晚年所定的拳架,经过四十余年的潜心究习于上世纪九十年代末期所创)六、陈式太极拳36式普及架(陈全忠大师在老架一路基础上创编,更适合初学者)。

太极拳主要门派大全1.陈式太极拳又分老架和新架两种,老架是清初陈王廷所创,原有5个套路,又名十三势,另有长拳一百单八势1套,炮捶1套。

从陈王廷起,经过300多年的传习,积累了不少经验,对原有拳套不断加工提炼,终于形成了近代所流传的陈式太极拳第1路和第2路拳套。

这两套拳动作都是经过精心编排的,其速度和强度不同,身法、运动量和难度也不尽相同,但都符合循序渐进和刚柔相济的原则。

陈式第1路拳套现有83式,主要特点如下:①缠丝劲明显,要求处处留心源动腰脊,用意贯劲于四梢(即两手和两足尖),动作呈弧形螺旋,缠绕圆转并要做到“一动内外俱动”;②刚柔相济,柔中寓刚,亦即能打出一种似刚非刚,似柔非柔、沉重而又灵活的内劲;③动作要和呼吸运气相结合,不仅做到“气沉丹田”,而且在练动作的同时进行“丹田内转”,有时也可在呼气时发声(如呵、哂、嘘、吹),以加大劲力;④快慢相间,亦即在动作转换处要快,一般行拳时要慢;⑤拳路架子可分高中低3种,体弱有病者可以练高架子,青壮年体健者则可练低架子。

陈式第2路拳套原名炮捶,现有71式,主要特点如下:①震脚发劲的动作更多;②动作比第1路快、刚,爆发力强;③“窜蹦跳跃,闪展腾挪”的动作较多,气势雄壮。

第2路只适于青壮年练,流传不广。

陈式新架套路也有两种,一种是陈有本(陈家沟拳师)编创的,顺序与老架同,架式较老架小,转圈也较老架小,去掉了原有的某些较难的动作,陈家沟村人称之为“小圈拳”,把老架称为“大圈拳”。

这种拳后来又传至陈鑫,他著有《陈氏太极拳图说》,阐发陈氏历代积累的练拳经验。

新架另一种套路是由陈有本的弟子陈青萍创编的,特点是小巧紧凑,动作缓慢,练会后逐渐加圈,以至极为复杂。

因为是在河南温县赵堡镇首先传开的,故人们称为“赵堡架”。

陈式太极拳是古老的拳种,其他多数流派的太极拳(如杨式、吴式、武式、孙式)都是在陈式太极拳的基础上发展起来的。

2.杨式太极拳河北永年人杨露禅(1800~1873),幼时在河南温县陈家沟陈姓家为雇工,学习太极拳,壮年返里传习太极拳,因他能避开并**强硬之力,当时人称他的拳为“沾绵拳”、“软拳”、“化拳”。