中考文言文主旨整理

- 格式:ppt

- 大小:125.50 KB

- 文档页数:20

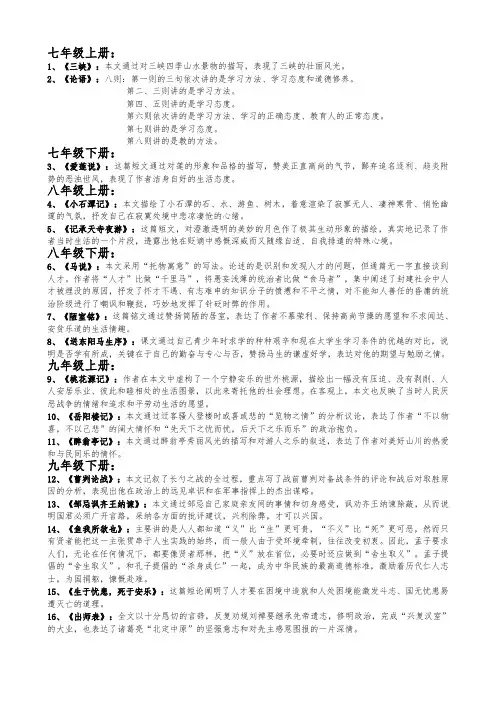

七年级上册:1、《三峡》:本文通过对三峡四季山水景物的描写,表现了三峡的壮丽风光。

2、《论语》:八则:第一则的三句依次讲的是学习方法、学习态度和道德修养。

第二、三则讲的是学习方法。

第四、五则讲的是学习态度。

第六则依次讲的是学习方法、学习的正确态度、教育人的正常态度。

第七则讲的是学习态度。

第八则讲的是教的方法。

七年级下册:3、《爱莲说》:这篇短文通过对莲的形象和品格的描写,赞美正直高尚的气节,鄙弃追名逐利、趋炎附势的恶浊世风,表现了作者洁身自好的生活态度。

八年级上册:4、《小石潭记》:本文描绘了小石潭的石、水、游鱼、树木,着意渲染了寂寥无人、凄神寒骨、悄怆幽邃的气氛,抒发自己在寂寞处境中悲凉凄怆的心绪。

5、《记承天寺夜游》:这篇短文,对澄澈透明的美妙的月色作了极其生动形象的描绘,真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出他在贬谪中感慨深威而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。

八年级下册:6、《马说》:本文采用“托物寓意”的写法。

论述的是识别和发现人才的问题,但通篇无一字直接谈到人才。

作者将“人才”比做“千里马”,将愚妄浅薄的统治者比做“食马者”,集中阐述了封建社会中人才被埋没的原因,抒发了怀才不遇、有志难申的知识分子的愤懑和不平之情,对不能知人善任的昏庸的统治阶级进行了嘲讽和鞭挞,巧妙地发挥了针砭时弊的作用。

7、《陋室铭》:这篇铭文通过赞扬简陋的居室,表达了作者不慕荣利、保持高尚节操的愿望和不求闻达、安贫乐道的生活情趣。

8、《送东阳马生序》:课文通过自己青少年时求学的种种艰辛和现在太学生学习条件的优越的对比,说明是否学有所成,关键在于自己的勤奋与专心与否,赞扬马生的谦虚好学,表达对他的期望与勉励之情。

九年级上册:9、《桃花源记》:作者在本文中虚构了一个宁静安乐的世外桃源,描绘出一幅没有压迫、没有剥削、人人安居乐业、彼此和睦相处的生活图景,以此来寄托他的社会理想。

在客观上,本文也反映了当时人民厌恶战争的情绪和追求和平劳动生活的愿望。

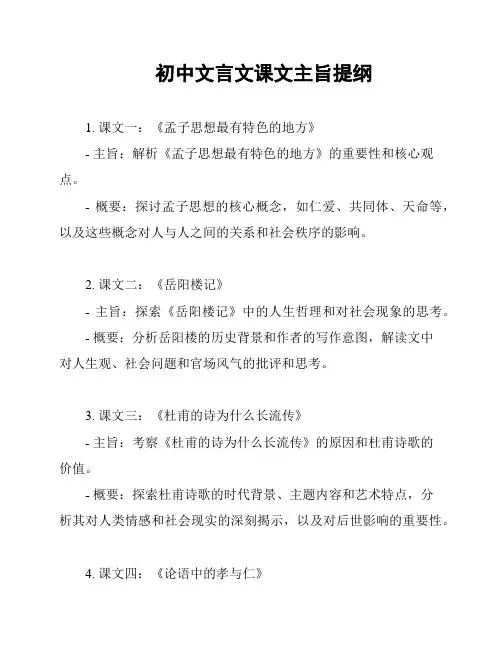

初中文言文课文主旨提纲1. 课文一:《孟子思想最有特色的地方》- 主旨:解析《孟子思想最有特色的地方》的重要性和核心观点。

- 概要:探讨孟子思想的核心概念,如仁爱、共同体、天命等,以及这些概念对人与人之间的关系和社会秩序的影响。

2. 课文二:《岳阳楼记》- 主旨:探索《岳阳楼记》中的人生哲理和对社会现象的思考。

- 概要:分析岳阳楼的历史背景和作者的写作意图,解读文中对人生观、社会问题和官场风气的批评和思考。

3. 课文三:《杜甫的诗为什么长流传》- 主旨:考察《杜甫的诗为什么长流传》的原因和杜甫诗歌的价值。

- 概要:探索杜甫诗歌的时代背景、主题内容和艺术特点,分析其对人类情感和社会现实的深刻揭示,以及对后世影响的重要性。

4. 课文四:《论语中的孝与仁》- 主旨:解读《论语中的孝与仁》对中国传统文化的意义。

- 概要:分析论语中关于孝与仁的经典篇章,深入探讨儒家思想中家庭伦理和社会道德的关系,并探讨其在现代社会中的借鉴价值。

5. 课文五:《红楼梦中宝玉与黛玉感情纠葛的原因》- 主旨:研究《红楼梦中宝玉与黛玉感情纠葛的原因》及其对人性与情感的启示。

- 概要:分析《红楼梦》中宝黛两位主要人物的性格、命运以及社会背景,探讨他们之间的感情纠葛的复杂原因,揭示封建礼教对人性的束缚。

6. 课文六:《辛弃疾情感的主题特点》- 主旨:剖析《辛弃疾情感的主题特点》及其对文学创作的影响。

- 概要:通过阅读和分析辛弃疾的诗歌作品,揭示其作品中激情澎湃、忧国忧民、豪情壮志等主题特点,探讨其对后世诗歌创作的启示。

7. 课文七:《论语中重要的道德准则》- 主旨:解读《论语中重要的道德准则》及其对个人修养和社会发展的意义。

- 概要:深入研读《论语》中重要的道德准则,如仁爱、诚信、忠恕等,探讨其在人际关系、社会治理和人生智慧中的作用和影响。

8. 课文八:《红楼梦中贾宝玉形象的独特性》- 主旨:探究《红楼梦中贾宝玉形象的独特性》及其在小说中的作用和意义。

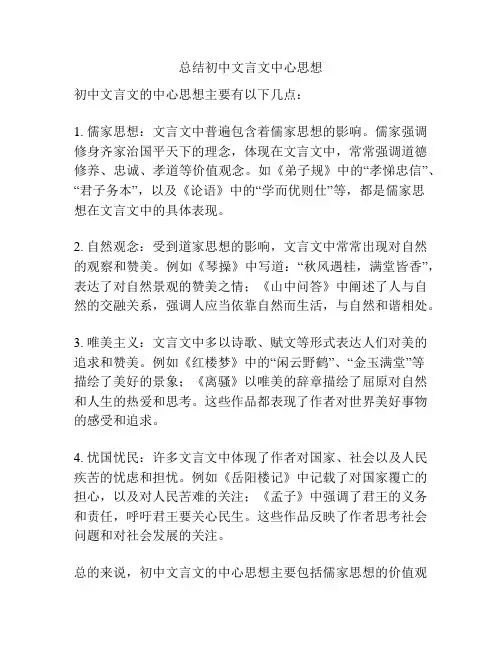

总结初中文言文中心思想

初中文言文的中心思想主要有以下几点:

1. 儒家思想:文言文中普遍包含着儒家思想的影响。

儒家强调修身齐家治国平天下的理念,体现在文言文中,常常强调道德修养、忠诚、孝道等价值观念。

如《弟子规》中的“孝悌忠信”、“君子务本”,以及《论语》中的“学而优则仕”等,都是儒家思

想在文言文中的具体表现。

2. 自然观念:受到道家思想的影响,文言文中常常出现对自然的观察和赞美。

例如《琴操》中写道:“秋风遇桂,满堂皆香”,表达了对自然景观的赞美之情;《山中问答》中阐述了人与自然的交融关系,强调人应当依靠自然而生活,与自然和谐相处。

3. 唯美主义:文言文中多以诗歌、赋文等形式表达人们对美的追求和赞美。

例如《红楼梦》中的“闲云野鹤”、“金玉满堂”等

描绘了美好的景象;《离骚》以唯美的辞章描绘了屈原对自然和人生的热爱和思考。

这些作品都表现了作者对世界美好事物的感受和追求。

4. 忧国忧民:许多文言文中体现了作者对国家、社会以及人民疾苦的忧虑和担忧。

例如《岳阳楼记》中记载了对国家覆亡的担心,以及对人民苦难的关注;《孟子》中强调了君王的义务和责任,呼吁君王要关心民生。

这些作品反映了作者思考社会问题和对社会发展的关注。

总的来说,初中文言文的中心思想主要包括儒家思想的价值观

念、对自然的观察和赞美、对美的追求和赞美以及对国家和社会的关心和担忧。

这些思想和观念在文言文中得到了广泛的表达和传播,成为了文言文独特的魅力所在。

通过学习和理解这些中心思想,可以更好地理解和欣赏文言文作品,同时也能够获得对人生、社会和文化的更深层次的思考与认识。

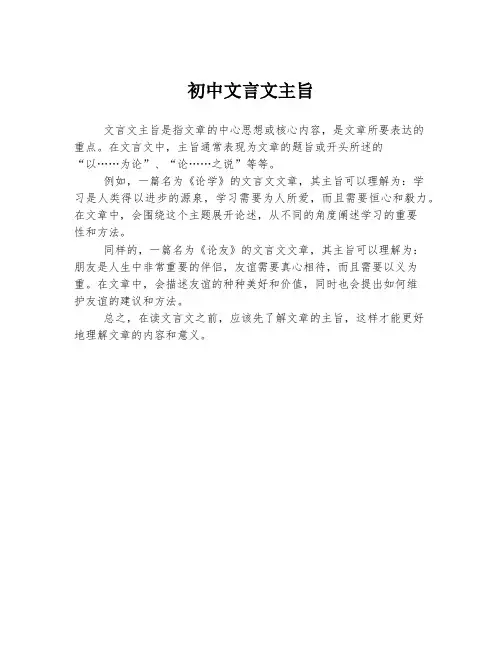

初中文言文主旨

文言文主旨是指文章的中心思想或核心内容,是文章所要表达的

重点。

在文言文中,主旨通常表现为文章的题旨或开头所述的“以……为论”、“论……之说”等等。

例如,一篇名为《论学》的文言文文章,其主旨可以理解为:学

习是人类得以进步的源泉,学习需要为人所爱,而且需要恒心和毅力。

在文章中,会围绕这个主题展开论述,从不同的角度阐述学习的重要

性和方法。

同样的,一篇名为《论友》的文言文文章,其主旨可以理解为:

朋友是人生中非常重要的伴侣,友谊需要真心相待,而且需要以义为重。

在文章中,会描述友谊的种种美好和价值,同时也会提出如何维

护友谊的建议和方法。

总之,在读文言文之前,应该先了解文章的主旨,这样才能更好

地理解文章的内容和意义。

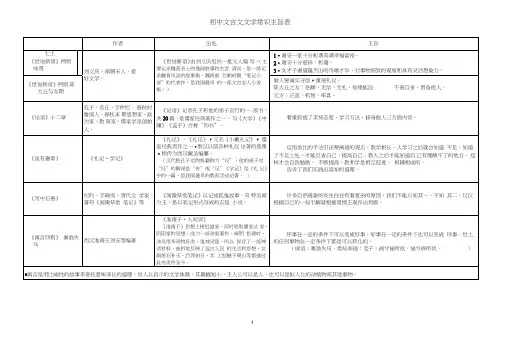

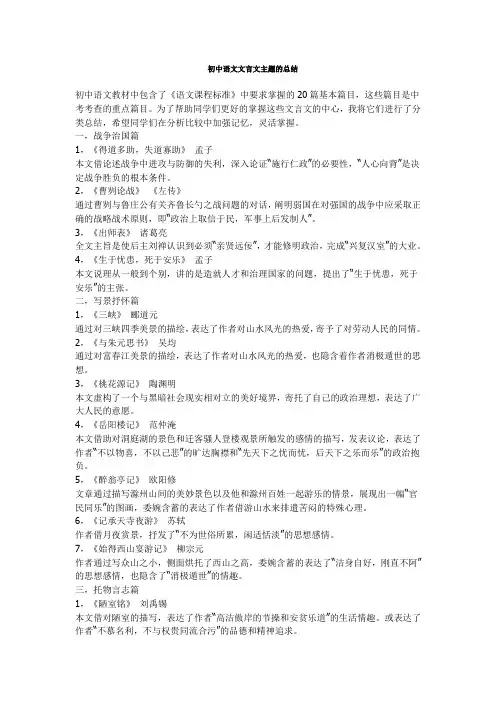

初中语文文言文主题的总结初中语文教材中包含了《语文课程标准》中要求掌握的20篇基本篇目,这些篇目是中考考查的重点篇目。

为了帮助同学们更好的掌握这些文言文的中心,我将它们进行了分类总结,希望同学们在分析比较中加强记忆,灵活掌握。

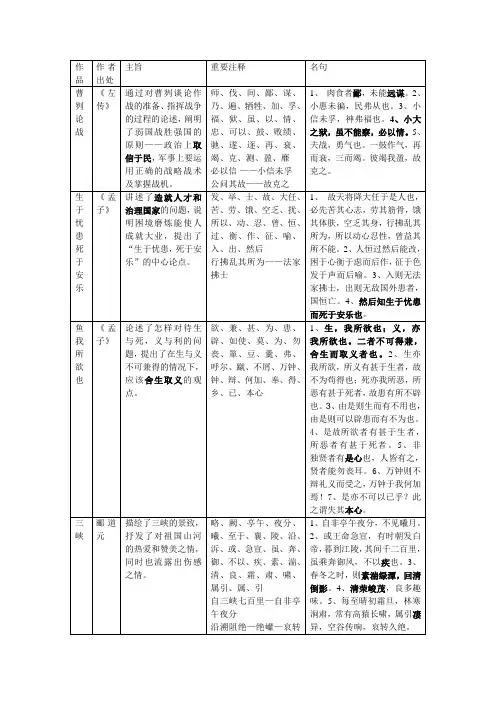

一,战争治国篇1,《得道多助,失道寡助》孟子本文借论述战争中进攻与防御的失利,深入论证“施行仁政”的必要性,“人心向背”是决定战争胜负的根本条件。

2,《曹刿论战》《左传》通过曹刿与鲁庄公有关齐鲁长勺之战问题的对话,阐明弱国在对强国的战争中应采取正确的战略战术原则,即“政治上取信于民,军事上后发制人”。

3,《出师表》诸葛亮全文主旨是使后主刘禅认识到必须“亲贤远佞”,才能修明政治,完成“兴复汉室”的大业。

4,《生于忧患,死于安乐》孟子本文说理从一般到个别,讲的是造就人才和治理国家的问题,提出了“生于忧患,死于安乐”的主张。

二,写景抒怀篇1,《三峡》郦道元通过对三峡四季美景的描绘,表达了作者对山水风光的热爱,寄予了对劳动人民的同情。

2,《与朱元思书》吴均通过对富春江美景的描绘,表达了作者对山水风光的热爱,也隐含着作者消极遁世的思想。

3,《桃花源记》陶渊明本文虚构了一个与黑暗社会现实相对立的美好境界,寄托了自己的政治理想,表达了广大人民的意愿。

4,《岳阳楼记》范仲淹本文借助对洞庭湖的景色和迁客骚人登楼观景所触发的感情的描写,发表议论,表达了作者“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。

5,《醉翁亭记》欧阳修文章通过描写滁州山间的美妙景色以及他和滁州百姓一起游乐的情景,展现出一幅“官民同乐”的图画,委婉含蓄的表达了作者借游山水来排遣苦闷的特殊心理。

6,《记承天寺夜游》苏轼作者借月夜赏景,抒发了“不为世俗所累,闲适恬淡”的思想感情。

7,《始得西山宴游记》柳宗元作者通过写众山之小,侧面烘托了西山之高,委婉含蓄的表达了“洁身自好,刚直不阿”的思想感情,也隐含了“消极遁世”的情趣。

学习好资料欢迎下载初中文言文课文主旨归纳1、《醉翁亭记》:本文以“乐”为主线,通过对醉翁亭秀丽风光的描写和队游人之乐的叙述,表达了作者对美好山川的热爱和与民同乐的情怀。

(北宋•欧阳修《欧阳文忠集》)2、《桃花源记》:本文虚构了一个没有压迫和剥削,没有掠夺战乱,人人劳动,和乐富足而宁静纯朴的理想社会,一定程度上反映了当时人民的愿望,表达了作者对黑暗社会现实的厌弃和对理想社会的向往。

(东晋•陶渊明《陶渊明集》,本文原是《桃花源诗并序》中的”序“)3、《出师表》:本文以十分恳切的言辞,反复规劝刘禅要继承先帝遗志,修明政治,完成“兴复汉室”的大业,也表达了诸葛亮“北定中原”的坚强意志和对先主感恩图报的一片深情。

(三国•诸葛亮《三国志•蜀书•诸葛亮传》)4、《鱼我所欲也》:本文用了设喻、道理论证、举例论证、正反对比论证等多种论证方法,有力地证明了“义”的存在,证明“义”是人的本心,义重于生,应舍生取义。

(先秦•孟子《孟子•告子上》)5、《生于忧患,死于安乐》:本文以举例论证、道理论证、正反对比论证、层层推论,阐述了人才要在困境中造就和人处困境能激发斗志、国无忧患易遭灭亡的道理。

(先秦•孟子《孟子•告子下》)6、《邹忌讽齐王纳谏》:本文通过邹忌以自身的事情和切身感受推已及人,讽劝齐王纳谏除蔽,从而说明国君必须广开言路,采纳各方面的批评建议,兴利除弊,才能兴国。

(《战国策》西汉刘向编校)7、《曹刿论战》:本文记叙了齐鲁长勺之战的全过程,重点写站前曹刿对备战条件的评论和战后对取胜原因的分析,表现出他在政治上的远见卓识和在军事指挥上的杰出谋略。

(《左传》传说春秋左丘明作)8、《记承天寺夜游》:作者描绘了在承天寺夜游时看到的月下美景,表现了作者在贬谪生活中壮志难酬的苦闷心情,而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。

(北宋•苏轼《东坡志林》)9、《陋室铭》:本文用了比兴、对偶等修辞手法。

通过对陋室的描写和歌颂,抒发了作者安贫乐道,洁身自好的生活态度,表现了作者不慕富贵,不与世俗同流合污的高尚节操。

初中文言文课文主旨归纳1、《醉翁亭记》:本文以“乐”为主线,通过对醉翁亭秀丽风光的描写和队游人之乐的叙述,表达了作者对美好山川的热爱和与民同乐的情怀。

(北宋•欧阳修《欧阳文忠集》)2、《桃花源记》:本文虚构了一个没有压迫和剥削,没有掠夺战乱,人人劳动,和乐富足而宁静纯朴的理想社会,一定程度上反映了当时人民的愿望,表达了作者对黑暗社会现实的厌弃和对理想社会的向往。

(东晋•陶渊明《陶渊明集》,本文原是《桃花源诗并序》中的”序“)3、《出师表》:本文以十分恳切的言辞,反复规劝刘禅要继承先帝遗志,修明政治,完成“兴复汉室”的大业,也表达了诸葛亮“北定中原”的坚强意志和对先主感恩图报的一片深情。

(三国•诸葛亮《三国志•蜀书•诸葛亮传》)4、《鱼我所欲也》:本文用了设喻、道理论证、举例论证、正反对比论证等多种论证方法,有力地证明了“义”的存在,证明“义”是人的本心,义重于生,应舍生取义。

(先秦•孟子《孟子•告子上》)5、《生于忧患,死于安乐》:本文以举例论证、道理论证、正反对比论证、层层推论,阐述了人才要在困境中造就和人处困境能激发斗志、国无忧患易遭灭亡的道理。

(先秦•孟子《孟子•告子下》)6、《邹忌讽齐王纳谏》:本文通过邹忌以自身的事情和切身感受推已及人,讽劝齐王纳谏除蔽,从而说明国君必须广开言路,采纳各方面的批评建议,兴利除弊,才能兴国。

(《战国策》西汉刘向编校)7、《曹刿论战》:本文记叙了齐鲁长勺之战的全过程,重点写站前曹刿对备战条件的评论和战后对取胜原因的分析,表现出他在政治上的远见卓识和在军事指挥上的杰出谋略。

(《左传》传说春秋左丘明作)8、《记承天寺夜游》:作者描绘了在承天寺夜游时看到的月下美景,表现了作者在贬谪生活中壮志难酬的苦闷心情,而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。

(北宋•苏轼《东坡志林》)9、《陋室铭》:本文用了比兴、对偶等修辞手法。

通过对陋室的描写和歌颂,抒发了作者安贫乐道,洁身自好的生活态度,表现了作者不慕富贵,不与世俗同流合污的高尚节操。

中考古文主旨汇总1《为学》本文是彭端淑写给他的子侄辈们的,目的是教育他的子侄们立定志向,刻苦学习,讲述了“蜀鄙二僧”“之南海”的故事,形象地说明了难易相互转化的辩证关系,告诉读者,人贵在立志,事在人为的道理,勉励人们立志求学,努力上进。

2《天时不如地利》第一段:开门见山,提出论点。

第二、三段:天时地利(客观条件)、人和(主观条件)两者相比较,层层递进。

第四段:结论,将论点范围由战争扩大到治国之道。

3《橘逾淮为枳》晏子,春秋时期齐国政治家,本文选自《晏子春秋》,通过一个个生动活泼的故事,塑造了主人公晏婴和众多陪衬者的形象,突出了一个能言善辩的外交家形象。

4《伤仲永》王安石作品,选自《临川先生文集》。

这是关于一个名叫“仲永”的神童,五岁便可指物作诗,天生才华出众,因后天自己不要学习和被父亲当作造钱工具而沦落到一个普通人的故事。

文章中心思想:人的知识才能决不可单纯依靠天资,必须注重后天的教育和学习,强调后天教育和学习对成才的重要性。

5《周处》选自《世说新语》是我国南朝宋时期笔记小说。

是由南朝刘义庆组织编写,记述名士贵族的遗闻轶事,表现了一个人只要有弃恶从善,改过自新的决心和行动,就一定能有所成就。

6《小石潭记》唐朝诗人柳宗元作品。

《小石潭记》记叙了作者游玩的整个过程,以优美的语言描写了“小石潭”的景色,含蓄地抒发了作者被贬后无法排遣的忧伤凄苦的感情。

7《卖油翁》是北宋欧阳修所著,寓意是所有技能都能透过长期反复苦练而达至熟能生巧之境。

8核舟记》是由明代作家魏学洢撰写的一篇文章,由清代学者张潮编选到《虞初新志》,《核舟记》生动的描述了一件精巧绝伦的微雕工艺品。

文章描述了用桃核刻成的小舟,表明古代工艺的高超境界,我国古代劳动人民的智慧。

本文使用从两头到中间,从正面到背面的空间顺序,介绍了“核舟”的形象,热情赞扬了我国明代的民间工艺匠人的雕刻艺术和才能.表现了作者对王叔远精湛工艺的赞美。

9《口技》作者林嗣环,选自清代张潮编写的《虞初新志》通过侧面描写和正面描写相结合的写作手法,表现了口技表演者技艺的高超。

初中阶段30篇文言文的主旨(中考必备)1、陋室铭《全唐文》刘禹锡唐文学家、哲学家中心思想:全文借物抒情,托物言志,通过对陋室的描写和赞颂,抒发了作者甘居陋室、安贫乐道的思想感情,表现了不慕富贵、不与世俗同流合污的高尚节操。

文体知识:铭,古代刻在器物上用来警戒自己或称述功德的文字,后来发展成一种文体。

写作特点:借物抒情,托物言志2、爱莲说《周元公集》周敦颐宋哲学家中心思想:全文托物言志,以莲喻人,通过对莲花的描写和赞美,歌颂了君子“出淤泥而不染”的美德,表达了作者洁身自好、不与世俗同流合污的高尚品格和对追名逐利的世态的鄙弃和厌恶。

文体知识:说,一种文体,可以叙述事情,可以说明事物,也可以发表议论,目的都是为了说明道理,表明作者对生活中的某个问题或某种现象的看法。

写作特点:托物言志,以莲喻人3、橘逾淮为枳《晏子春秋》晏子春秋政治家中心思想:文章记叙了晏子出使楚国,凭着机智善辩,挫败楚王的诡计,维护个人和祖国尊严的故事,表现了晏子机智善辩、善于辞令的才能和热爱祖国、不辱使命、维护国家尊严的精神。

文体知识:古代散文写作特点:比喻说理,类比说理4、伤仲永《临川先生文集》王安石宋号半山政治家、文学家中心思想:文章记叙了方仲永从五岁到二十岁间才能变化的三个阶段,以反面的事例来证明后天教育的重要性,提醒人们要重视后天教育,勤奋努力地学习。

文体知识:古代散文写作特点:对比,反面事例唐宋八大家:唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、王安石、曾巩、苏轼、苏辙、苏洵。

5、周处《世说新语》刘义庆南北朝文学家中心思想:文章记叙了周处接受批评、勇于改过自新,终于成为国家有用之材的故事,告诉我们人是可以转变的,犯了错误的人,只要勇于改正、弃恶从善,同样可以成为对社会有用的人。

文体知识:志人小说写作特点:对比6、生于忧患,死于安乐《孟子》孟子战国思想家、政治家亚圣中心思想:文章采用列举历史事例和讲道理相结合的方法,层层深入地论证了“生于忧患,死于安乐”的观点。

文言文主旨【九年级】:《陈涉世家》:课文节选的是《史记·陈涉世家》的前部分, 本文以陈胜、吴广的活动为主线贯穿全文,主要叙述陈涉发动起义的经过和起义军初期的迅猛发展形势.文章属于传记体裁,着眼于表现陈涉在反对秦王朝暴政斗争的关键时刻所发挥的重要作用,以显示他洞察时局的能力和卓越的组织领导才干. 鲁迅称《史记》为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

司马迁将陈涉列入“世家”,是对这位我国历史上第一次农民起义领袖的充分肯定。

《桃花源记》:本文虚构了一个没有压迫和剥削,没有掠夺战乱,人人劳动,和乐富足而宁静纯朴的理想社会,一定程度上反映了当时人民的愿望,表达了作者对黑暗社会现实的厌弃和对理想社会的向往。

《与朱元思书》:本文从行船游江的实感出发,着力刻画自富阳至桐庐一带富春江江的山山水水,以鲜明生动的笔触描写了这里秀美的自然风光,抒发了作者厌弃尘俗和寄情山水的思想感情。

《捕蛇者说》:通过捕蛇者蒋氏对其祖孙三代为免交赋税而甘愿冒着死亡威胁捕捉毒蛇的自述,反映了中唐时期我国劳动人民的悲惨生活,深刻地揭露了封建统治阶级对劳动人民的残酷压迫和剥削,表达了作者对劳动人民的深切同情。

反映了当时“苛政猛于虎”的税收。

《岳阳楼记》:本文热情的赞颂了朋友滕子京谪守巴陵后的光辉政绩,生动地描写了洞庭湖的雄伟景色及“迁客骚人”登楼观景所触发的“悲”、“喜”之情;并通过褒扬“古仁人之心”,贬抑了一般“迁客骚人”的“悲”、“喜”观,从而抒发了作者“不以物喜,不以己悲”,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的宽广胸怀和远大抱负。

《醉翁亭记》:本文以“乐”为主线,通过对醉翁亭秀丽风光的描写和队游人之乐的叙述,表达了作者对美好山川的热爱和与民同乐的情怀。

《得道多助失道寡助》:这篇短文一开头就提出“天时不如地利,地利不如人和”这一观点,指明“人和”是克敌制胜的首要条件。

“人和”,就是下文说的“多助”和“天下顺之”,即人民的支持和拥护,这反映了孟子“民贵君轻”的政治思想。