明清两朝帝王陵寝

- 格式:pptx

- 大小:3.29 MB

- 文档页数:13

古代封建帝王制度下生死的同一————论明清二代帝王陵寝建筑摘要中国古代帝王陵寝是我国古代建筑体系中规格最高的,前期出于对封建制度下帝王至高无上的推崇,陵寝庞大复杂,后期植根于正统的儒家礼制思想既强调尊卑有序、等级森严, 又能体现出对先人“志意思慕之情”。

中国传统建筑基本上都逃不出这种封建等级制度的限制,而作为封建制度下最高一级的帝王,其陵寝建筑一直是后世研究的典范,其中明清二代封建制度到达鼎盛,其陵寝更能反应出古代人们视死如生的等级概念。

关键字:明清建筑帝王陵寝园林封建等级前期帝王陵寝的建筑中国建筑历史源远流长、自成体系,形成了一种独具特色的东方魅力。

神密静穆的陵寝建筑也是中国古代建筑的一个重要类型。

其实早在新石器时期,我国就已出现了坟墓这种建筑形式,而在殷周时期的墓葬是没有坟丘的。

中原地区出现坟丘式墓葬,在等到孔子时代,当时孔子把父母亲合葬,曾说:“古也墓而不坟”。

而根据河南发现的属于纪元前五世纪中叶的固始侯古堆的宋墓,可以推断在春秋中后期,中原地区就已出现坟丘高大的陵墓建筑。

这一方面是因为当时社会奴隶主贵族已经没落,以宗族为单位的墓葬制度开始瓦解,以家族为单位的墓葬制度开始兴起了。

一方面是由于在当时,建筑大型的坟墓,由于棺材的重数多,陪葬品的数目也多,所以墓室就要扩大,所挖掘墓圹的土方就加多了。

而陵寝一词也是出现在这一时期,据司马迁所著的史记一书中,记载有赵肃侯十五年起寿陵一句,这是中国古代第一次将君王的坟墓称为陵。

这既是由于在古代,帝王作为封建等级最高的一级,人们将其视为山陵,也是由于其坟墓高大也如山陵一般。

这同时也是至高无上皇权的象征。

园寝制度的起源与古代帝王墓葬制度息息相关, 在东汉班固《前汉书·郊祀志》,东汉蔡邕所著《独断》中均有记载。

原先作为祭祀场所的宗庙建筑出现“陵”旁, 古制宗庙包括包括“庙”和“寝”, 这两个部分是相连接的。

秦始皇即位后不久即着手营建“山陵”,并把宗庙中的“寝”单独设置于墓葬一侧, 功能保持不变, “寝”与“陵”合称为“陵寝”, 自此“寝”从宗庙中剥离成为单独的一组祭祀建筑,这种制度为西汉采纳。

埋葬制度的起源帝王陵寝虽出现于夏商时代,但陵墓的形制、葬具、礼仪等基本的埋葬制度却起源于更早的原始社会。

大约在18000年前生活于北京周口店的山顶洞人已经有了埋葬死者的墓葬,并随葬死者生前使用过的工具、用具、装饰品。

此后是长达数千年的新石器时代,各地发现了数以百计的分属不同族群的墓地。

这些墓地都属于以血缘划分的氏族公共墓地。

死者的位置、头向、葬式、葬制以及随葬器物的组合、数量都有一定的规律,每个成员的地位基本上是平等的。

距今约4000—5000年前,我国黄河流域和长江流域的一些部落由于生产力发展、社会分工扩大,出现了贫富分化。

这种变化在墓葬中的反映是许多地方发现了形制大、随葬品多而精美的大墓和女子附属于男子的夫妻合葬墓。

山东泰安大汶口文化墓地发现的133座墓葬中有14座使用了木质棺椁,每座墓的随葬品约三四十件,最多的一座达180多件。

处于原始社会末期向奴隶社会过渡时期的山西襄汾陶寺遗址,其年代和地域都和“夏”有密切联系。

在已发掘的1000多座墓葬中仅有大型墓九座,占总数不到1%。

这些大墓排列有序,死者多系男子,墓室为长方形竖穴土坑,墓内放置棺椁作为葬具。

各墓随葬品数量多达一二百件,包括成套陶、木、玉、石等质地的乐器、兵器、工具及各种生活用具,其中一部分是具有礼仪性质的礼器。

陶器外表施以多种颜色的彩绘,纹样有云纹、回纹等,一件陶盘内壁彩绘着可能属于氏族部落标志的蟠龙纹。

彩绘木器有案、俎、几、盘等。

一件石灰岩打制的特磬长80多厘米。

另外还殉葬整猪或猪下颔骨等。

这些大墓的形制继承发展了新石器时代以来黄河中下游各部族的墓葬特点,并奠定了以后数千年我国中原地区墓葬的基本形式。

大约在公元前21世纪初,禹之子启自立为王,王位改为世袭,从而建立了我国历史上第一个王朝——夏。

此后,作为最高统治者的历代帝王不仅生前营建豪华的宫室,死后还要建造宏大的陵墓,希望继续享乐。

至秦汉时期,陵墓及各种功能的附属建筑已构成一组布局严谨、规模宏大的建筑群,祭祀礼制及陵区管理也形成了一套完整的制度。

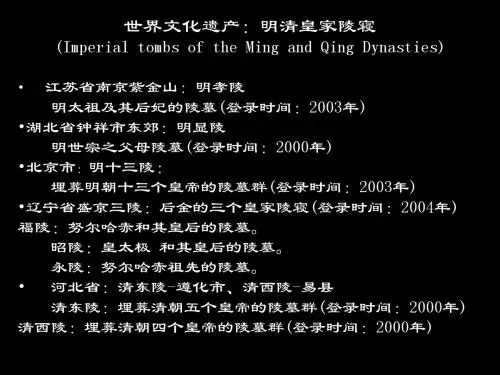

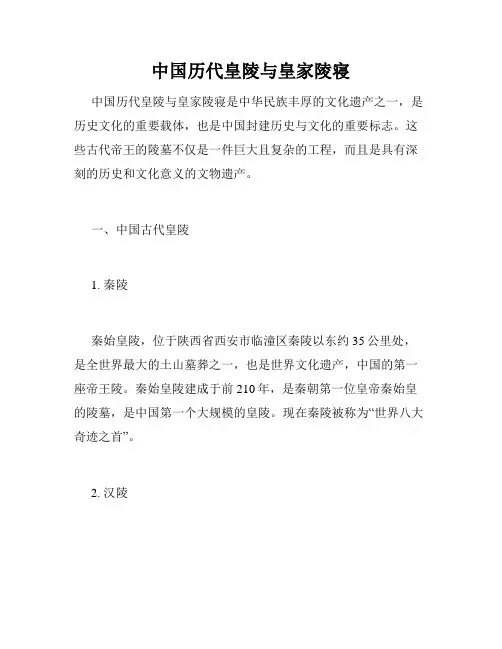

中国历代皇陵与皇家陵寝中国历代皇陵与皇家陵寝是中华民族丰厚的文化遗产之一,是历史文化的重要载体,也是中国封建历史与文化的重要标志。

这些古代帝王的陵墓不仅是一件巨大且复杂的工程,而且是具有深刻的历史和文化意义的文物遗产。

一、中国古代皇陵1. 秦陵秦始皇陵,位于陕西省西安市临潼区秦陵以东约35公里处,是全世界最大的土山墓葬之一,也是世界文化遗产,中国的第一座帝王陵。

秦始皇陵建成于前210年,是秦朝第一位皇帝秦始皇的陵墓,是中国第一个大规模的皇陵。

现在秦陵被称为“世界八大奇迹之首”。

2. 汉陵西汉陵墓,位于陕西省西安市北12公里处的蓝田县,是汉朝功臣和皇室的陵墓,现在是国家AAAAA级旅游景点。

汉陵是一组分散、分布广、规模大、风格古朴的皇家陵寝,共有多处汉陵。

3. 唐陵唐陵是唐朝皇帝的陵墓。

唐朝的皇帝的陵墓大多建造在长安城的城郊之外。

现在被称为“唐十三陵”,是中国唐朝皇帝陵墓的总称。

唐陵按照等级高低,可以分为三个等级:一等陵为太庙陵寝,二等陵为皇帝死后盖着土坡而没有塔,三等陵为附属于二等陵,建筑风格低于二等陵。

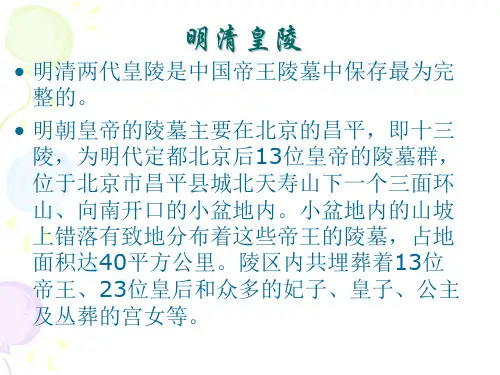

4. 明陵明朝的陵墓主要分布在北京郊外的神威、长陵、昭陵、景陵、东陵、西陵,共有十三座,现在在唯一建成的十三陵景区开放。

每一位皇帝的陵墓都是一座花园,完整保留了明代的景观、建筑和雕刻,是中国古代陵墓中保存最完整、规模最大、建筑最精致的陵墓群。

5. 清陵清朝皇室的陵墓则建在当时北京以外的山区。

现在国内开放的清陵为监察院(中国科学院历史研究所)所管理的东陵和西陵。

清朝的东陵和西陵,规模宏大,由于今天已完全保存,所以是中国保存较完好的陵寝。

二、中国皇家陵寝皇家陵寝是以前各朝代的皇帝和皇室,以及非常重要的功臣的官人的陵墓,但是与皇陵不同的是,皇家陵寝不一定建在皇城内,可以建在城郊,也可以建在宕边等地的陡崖上。

同时,有的皇家陵寝因受到年代和战乱的影响,受到了不同程度的摧毁和破坏。

1. 秦唐汉皇家陵寝秦唐汉的皇家陵寝建在陕西省的周边地区,规模宏大,建筑风格优美,而且装饰非常华丽,足以证明当时的国家的富有和强大。

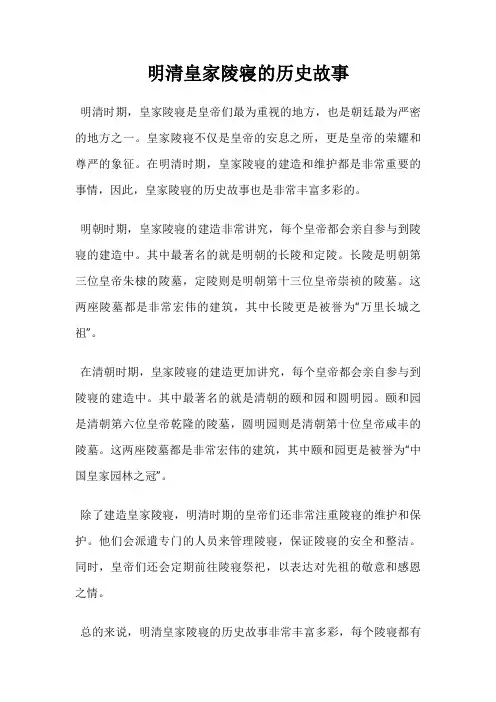

明清皇家陵寝的历史故事

明清时期,皇家陵寝是皇帝们最为重视的地方,也是朝廷最为严密的地方之一。

皇家陵寝不仅是皇帝的安息之所,更是皇帝的荣耀和尊严的象征。

在明清时期,皇家陵寝的建造和维护都是非常重要的事情,因此,皇家陵寝的历史故事也是非常丰富多彩的。

明朝时期,皇家陵寝的建造非常讲究,每个皇帝都会亲自参与到陵寝的建造中。

其中最著名的就是明朝的长陵和定陵。

长陵是明朝第三位皇帝朱棣的陵墓,定陵则是明朝第十三位皇帝崇祯的陵墓。

这两座陵墓都是非常宏伟的建筑,其中长陵更是被誉为“万里长城之祖”。

在清朝时期,皇家陵寝的建造更加讲究,每个皇帝都会亲自参与到陵寝的建造中。

其中最著名的就是清朝的颐和园和圆明园。

颐和园是清朝第六位皇帝乾隆的陵墓,圆明园则是清朝第十位皇帝咸丰的陵墓。

这两座陵墓都是非常宏伟的建筑,其中颐和园更是被誉为“中国皇家园林之冠”。

除了建造皇家陵寝,明清时期的皇帝们还非常注重陵寝的维护和保护。

他们会派遣专门的人员来管理陵寝,保证陵寝的安全和整洁。

同时,皇帝们还会定期前往陵寝祭祀,以表达对先祖的敬意和感恩之情。

总的来说,明清皇家陵寝的历史故事非常丰富多彩,每个陵寝都有

着自己独特的故事和传说。

这些陵寝不仅是中国古代建筑的杰作,更是中国文化的重要组成部分。

它们见证了中国古代帝王的荣耀和辉煌,也见证了中国古代文化的繁荣和发展。

明清皇家陵寝的外形特点

明清皇家陵寝是中国古代历史上的一道瑰丽风景线,其外形特点既具有壮观丰富的建筑艺术风格,也高度融合了中国文化及文明的精髓,在当时的历史条件下,有着许多令人赞叹不已的特点。

首先,明清皇家陵寝的外形一般都呈现为丘墓式建筑,既为以土石为主的“土陵”,也有以石为主的“石陵”,陵寝的地势高耸,形似一个小山丘,具有宽广的基座和较为陡峭的侧面。

同时,陵寝还有龙井、云门、鎏金门等巨型石雕,显得异常凝重庄重。

其次,在明清皇家陵寝的外形设计中,还融合了许多具有中国特色的文化元素,如华表、石马、石狮、琉璃瓦等等,这些雕刻工艺精湛的元素,不仅彰显了帝王的尊崇地位,更体现出中国传统文化的卓越地位。

此外,明清时代的陵寝在外观上也具有了更加曲线美感,其外围均由回廊、门殿、宫门等构成,强调了祭祀过程的重要性,以及在中国传统文化中的涵义。

最后,明清皇家陵寝的外形设计还凸显出了中国官方建筑的缩放性,即宏伟庄严的大尺度建筑与精密微小细节极为相称,从而完美地展示了中国建筑艺术的设计特色。

总体而言,明清皇家陵寝的外形设计是中国古代建筑艺术的杰出

代表,其高度融合了中国文化的精华,并在国际上留下了深刻的印记,是中国文化遗产的重要组成部分,享有深远的历史价值和人文意义。

明清皇家陵寝资料400字明清皇家陵寝资料明清两朝是中国历史上的两个重要的皇朝,其间皇帝们的陵墓和陵寝自然成为了研究的重点之一。

众所周知,皇家陵寝资料的保存、整理和研究一直是历史学、考古学领域的难点之一,也是与我们了解历代帝王统治力量、文化传承和宗族体制、宗教信仰等方面密切相关的问题。

下面,笔者就明清皇家陵寝资料这一主题进行一些探讨。

一、资料及其相关性明清封建王朝虽然有着相对完备的地志、文献和编年等资料,但是相对于陵墓、陵寝等实物资料而言,字句中依然难免有歧义、缺失和不足之处。

因此,对于这些实物资料的收集、保存、整理和研究显得尤为重要。

皇室陵寝资料与考古学、历史学绝非简单的堆砌相加,因为它们之间有着难以想象的密切关系,比如说,考古学的手段和方法不但有助于发掘出更多新的实物资料,同时也可以为历史学提供更加直接的客观基础。

由于一些原因,明清皇家陵寝资料的保存状况相对较好,而且在近百年的时间里,日益密切的考古和技术手段使得这些陵墓、陵寝相继浮现于世人的眼前,成为研究明清两朝皇家家族体系、文化传承等问题的重要依据。

二、大量资料等待整理皇家陵寝的具体分布、分级、规模、构造和文物组成等方面做了大量并不重复的研究,一定程度上解决了一些陵墓、陵寝保存的问题。

除此之外,还有大量的考古资料等待整理,部分史料及材料还面临着校验和验证问题,比如说“《钟鼎》记录的明清皇陵状况与实际是否符合”等问题也需要深入研究。

三、防范其文化遗产被侵害与此同时,明清皇家陵墓与陵寝的保护问题也不容忽视。

尽管长城、故宫等文化遗产已经得到较好的保护,但是,一些陵墓、陵寝受到的保护较为薄弱,很容易被大规模开挖、侵害等行为所破坏。

类似的情况自然令考古学家和文物管理部门头疼不已,也增加了文化遗产保护的难度。

四、多学科交叉合作综合以上的情况,我们也能看到明清皇家陵寝的研究需要多学科交叉合作的模式。

不仅需要考古学家、历史学家、文化学者等不同学科的研究者共同参与,也需要政府部门和社会组织的一起合作,保护这一重要的文化遗产。