论语十二篇

- 格式:doc

- 大小:78.00 KB

- 文档页数:5

论语十二章原文及拼音高中《论语》是中国古代著名的儒家经典之一,其中的十二章是指《论语》中的十二篇章节。

以下是《论语》中的十二章的原文及拼音(注:拼音使用汉语拼音系统):1. 《学而篇》。

原文,子曰,“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”。

拼音,zǐ yuē: “xué ér shí xí zhī, bù yì yuèhū? yǒu péng zì yuǎn fāng lái, bù yì lè hū? rén bù zhī ér bù yùn, bù yì jūn zǐ hū?”。

2. 《为政篇》。

原文,子曰,“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

”。

拼音,zǐ yuē: “wéi zhèng yǐ dé, pì rú běichén, jū qí suǒ ér zhòng xīng gòng zhī.”。

3. 《八佾篇》。

原文,子曰,“八佾舞于庙,是可忍也,孰不可忍也?”。

拼音,zǐ yuē: “bā yì wǔ yú miào, shì kě rěnyě, shú bù kě rěn yě?”。

4. 《里仁篇》。

原文,子曰,“里仁为美。

择不处仁,焉得知?”。

拼音,zǐ yuē: “lǐ rén wéi měi. zé bù chǔ rén, yān dé zhī?”。

5. 《公冶长篇》。

原文,子谓公冶长,“可妻也,虽在缧绁之中,非其罪也。

”以其子妻之。

论语十二章诫子书原文全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:《论语十二章诫子书原文》是儒家经典之一,里面包含了古代圣贤的智慧和启示。

《论语十二章诫子书》是儒家经典之一,里面包含了古代圣贤的智慧和启示。

以下是《论语十二章诫子书》的原文:子曰:弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。

行有余力,则以学文。

子曰:若恶乎富,无所不用其己。

若恶乎贫,无所不执其己。

吾非蔽也,非恶也,无为也。

子曰:君子欲讷于言而敏于行。

子曰:君子不器。

子曰:君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫。

子曰:君子不重则不威,学则不固。

主忠信,无友不如己者,过则勿惮改。

子曰:君子周而不比,小人无所可周也。

子曰:巧言令色,鲜矣仁。

子曰:君子不以言举人,不以人废言。

《论语十二章诫子书原文》是儒家经典之一,里面包含了古代圣贤的智慧和启示。

在这些章节中,孔子教导弟子们要孝敬父母,孝行孝为本;在待人接物方面,要谨慎真诚,广泛的去爱众生,亲近仁义之人;在学习方面,要有余力就学习文化知识。

他还强调了不贪图富贵,不厌恶贫贱;在言行中要敏锐勤奋,言谈间要简洁直接。

《论语十二章诫子书原文》告诉我们应该怀着诚实的心以礼为本,不为财富名誉而动摇,不为贫穷屈服颓废,要学会用自己的努力改变现状。

一个君子不光有知识,还要有礼仪之道,能够和他人和谐相处,不随波逐流,要忠诚正直,不与不诚实的人为友,犯错的时候要勇敢改正。

从《论语十二章诫子书原文》中我们可以看到孔子对于做人处事的教导,以及对于修身养性的要求。

这些古代智慧不仅能够引导人们在思想上得到启迪,也能在现代社会中指导人们如何做人做事。

愿我们都能够从中汲取智慧,成为一个真正的君子。

第二篇示例:《论语十二章诫子书》是孔子传世的一部重要著作,其中涵盖了孔子的许多重要思想和教诲。

这本书被誉为“圣贤书”,被后人广泛传播和学习。

本文将对《论语十二章诫子书》的原文进行详细解读,希望能够给读者带来一定的启迪和思考。

第一章论语曰:子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。

1、子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,

不亦君子乎?”——《学而》

2、曾子曰:“吾日三省吾身——为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”——《学而》

3、子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”——《为政》

4、子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”——《为政》

5、子曰:学而不思则罔,思而不学则殆。

——《为政》

6、子曰∶“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”——《雍也》

7、子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”《雍也》

8、子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”——《述而》

9、子曰:“三人行必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。

”——《述而》

10、子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”——《子罕》

11、子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”——《子罕》

12、子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”《子张》。

《论语》12篇章原文+翻译1. 学而第一学而时之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?n:1. Learning and Applying2. 为政第二为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

n:2. Governing with VirtueGoverning with virtue is like the North Star, which remains fixed while the multitude of stars revolve around it.3. 八佾第三子曰:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”n:3. The Eight DancesConfucius said, "___. But who is not tolerable?"4. 里仁第四子曰:“里仁为美。

择不处仁,焉得知?”n:4. ___ FamilyConfucius said, "Being kind within the family is beautiful. If one is unable to choose kindness, how can one understand it?"5. 公冶长第五子谓公冶长:“可妻也,虽在距之千里,可求也;可与也,虽在距之千里,可迎也。

”n:5. Gongye Chang6. 雍也第六子曰:“雍也可使南面。

”n:6. Yong YeConfucius said, "Yong Ye could be appointed as the one who ___."7. 颜渊第七子曰:“颜渊,季路可使南行。

”子路曰:“治!如之何?”子曰:“可与言而不可与行也。

”子路由此度名。

n:7. Yan YuanConfucius said, "Yan Yuan and Ji Lu could be ___ state." Zi Lu said, "If they were to be appointed, what should be done next?" Confucius said, "They can be taught what should be said, but not what should be done." After this, Zi Lu evaluated people according to their words.8. 季氏第八季氏将伐颛臾,冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。

论语十二篇原文及翻译1. 《学而篇》子曰:“学而时之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”孔子说:“研究并按时复,不是很令人快乐吗?有朋友从远方来,不是很愉快吗?别人不了解我却不生气,不是很有君子风度吗?2. 《为政篇》子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

”孔子说:“以德治理国家,就像北辰那样,坚守自己的位置,而众多星星都围绕着它。

”3. 《八佾篇》黄帝问于王昭君曰:“有冯唐氏者,闻之陈蔡,左右言其状貌。

黄帝愿见,使人因奏,辞曰:“动容貌,失次第。

人容貌美,然后可相见也。

若须黄帝,群臣不定。

”黄帝向王昭君问道:“有位叫冯唐氏的人,听说他的外貌很出色。

黄帝想见一见,派人邀请。

冯唐氏却回答说:‘外貌动容,失去整齐顺序。

只有貌美的人,才可以见面。

如果还想见黄帝,群臣们没有定论。

’”4. 《里仁篇》子曰:“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

为仁由己,而由人乎哉?”孔子说:“克制自己,恢复礼仪就是仁。

一旦克制自己,恢复礼仪,天下就会回归仁道。

要成为仁者,要靠自己,还是要靠他人呢?”5. 《公冶长篇》子谓公冶长:“可妻也,虽在缧绁之中,非其罪也。

”以其子妻之。

孔子对公冶长说:“可以让你的女儿嫁给他,即使他被关在监狱中,也并不是因为他犯了什么罪。

”于是将自己的儿子嫁给了公冶长。

6. 《雍也篇》子谓雍也:“冯其床,弗谨人。

”子曰:“古者言之不出,耻修其行。

”孔子对雍也说:“褪去你的被褥,表示你对自己不够谨慎。

”孔子说:“古人说话不出口,是因为惭愧还没有修行。

”7. 《述而篇》子曰:“述而不作,信而好求,诗焉,曰:‘三纲三世,古之人皆死矣,然后今之无道也已。

’”孔子说:“传述而不创作,守信用好求,就有了诗。

说的是:‘古代的三纲五常已经死去,然后才有了今天的无道。

’”8. 《泰伯篇》泰伯始兴,为于成周。

子季康子问:“末师何如?”子曰:“進德相师。

”曰:“退之。

”“退”,字有出,其义“远也。

论语十二章孔子及其弟子〔先秦〕子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”《学而》曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”《学而》子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”《为政》子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”《为政》子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”《为政》子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”《雍也》子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”《雍也》子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”《述而》子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”《述而》子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”《子罕》子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”《子罕》子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”《子张》译文孔子说:“学了(知识)然后按一定的时间复习它,不也是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?人家不了解我,我却不恼怒,不也是道德上有修养的人吗?”曾子说:“我每天多次反省自己:替别人办事是不是尽心竭力了呢?同朋友交往是不是诚实可信了呢?老师传授的知识是不是复习了呢?”孔子说:“我十五岁开始有志于做学问,三十岁能独立做事情,四十岁(遇事)能不迷惑,五十岁知道哪些是不能为人力所支配的事情,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁做事才能随心所欲,不会超过规矩。

”孔子说:“温习学过的知识,可以从中获得新的理解与体会,那么就可以凭借这一点去做老师了。

”孔子说:“只是学习却不思考就会感到迷茫而无所适从,只是空想不学习就会心中充满疑惑而无定见。

”孔子说:“颜回的品质是多么高尚啊!一竹篮饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人都忍受不了这种穷困清苦,颜回却没有改变他好学的乐趣。

论浯十二章原文与译文《论语》十二章原文翻译《论语》由孔子弟子及再传弟子编写而成,至汉代成书。

主要记录孔子及其弟子的言行,较为集中地反映了孔子的思想,是儒家学派的经典著作之一,下面是小编给大家带来《论语》十二章原文翻译,希望对大家有帮助!1、子曰:“学/而时习之,不亦/说.(yuè)乎?有朋/自.远方来,不亦/乐乎?人不知./而不愠.(yùn),不亦/君子乎?”注释:时,时常地或者按照一定的时间;习,复习或者实习;说,同悦,愉快;朋同门为朋,同志为友;愠,生气,发怒;译文:孔子说:“学了(知识)又按时复习它,不也是很高兴吗?有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?人们不了解我,我却不怨恨生气,不也是君子吗?”2、曾子曰:“吾日/三省..吾身:为人谋/而不忠乎?与朋友交/而不信.乎?传./不习乎?”注释:曾子,曾参;吾,我;日,每天;三省,多次进行自我检查,反省;三,泛指多次;为,替,给;忠,尽心竭力;信,真诚,诚实;传,老师传授的知识。

译文:曾子说:“我每天多次反省自己——替别人办事是不是尽心竭力呢?和朋友交往是否诚实?老师传授的学业是否复习了?”3、子曰:“吾十有.五/而志于学,三十/而立,四十/而不惑,五十/而知天命,六十/而耳顺,七十/而从心所欲,不逾.矩。

”注释:有:同“又”立:站的住不惑:掌握了知识,不被外界事物所迷惑。

天命:不能为人力所支配的事情。

耳顺:对于自己不利的意见能正确对待。

译文:我十五岁开始立志做学问,三十岁能自立于世,四十岁遇事能不迷惑,五十岁的时候知道哪些是不能为人力所支配的事情,六十岁能听得进不同意见,到七十岁能随心所欲,又不会逾越规矩。

4、子曰:“温故.而知新,可以..为师矣。

”注释:温:温习,复习。

故:指学过的知识,旧知识。

新:形容词作名词,新的理解与体会。

矣:语气助词,表肯定。

译文:孔子说:温习旧的知识,可以得到新的理解与体会,就可以当老师了。

《论语》⼗⼆章原⽂、书下注释、译⽂1.《论语》⼗⼆章①1.⼦②⽈:“学⽽时习③之,不亦说乎④?有朋⾃远⽅来,不亦乐乎?⼈不知⽽不愠⑤,不亦君⼦○6乎?”《学⽽⑦》2.曾⼦⑧⽈:“吾⑨⽇⑩三省?吾⾝:为⼈谋?⽽不忠?乎?与朋友交⽽不信?乎?传?不习乎?”《学⽽》3.⼦⽈:“吾⼗有五○16⽽志于学,三⼗⽽⽴○17,四⼗⽽不惑○18,五⼗⽽知天命○19,六⼗⽽⽿顺○20,七⼗⽽从⼼所欲○21,不逾矩○22。

”《为政》4.⼦⽈:“温故⽽知新○23,可以为师矣。

”《为政》5.⼦⽈:“学⽽不思则罔○24,思⽽不学则殆○25。

”《为政》1.选⾃《论语(lún)译注》(中华书局1980年版)。

《论语》,儒家经典著作,是记录孔⼦及其弟⼦⾔⾏的⼀部书。

共20篇。

东汉列为“七经”之⼀,宋代把它与《⼤学》《中庸》《孟⼦》合称为“四书”。

孔⼦(前551-前479),名丘,字仲尼,鲁国陬(zōu)⾢(今⼭东曲⾩东南)⼈,春秋末期思想家、政治家、教育家。

2.[⼦] 古代对男⼦的尊称,这⾥指孔⼦。

3.[时习] 按时温习。

时,按时。

4.[不亦说乎]不是很愉快吗?不亦……乎,常⽤于表⽰委婉的反问。

说,同“悦”,愉快。

5.[愠(yùn)]⽣⽓,恼怒。

6.[君⼦] 指有才德的⼈。

7.[学⽽]和下⽂的“为政”“雍也”“述⽽”等⼀样,都是《论语》的篇名。

是从各篇第⼀章第⼀句中摘取出来的,并没有特别的意义。

8.[曾⼦(前505-前436)]姓曾,名参(shēn),字⼦舆,春秋末期鲁国⼈,孔⼦的弟⼦。

9.[吾(wú)]⼈称代词,我。

10.[⽇]每天。

11.[三省(xǐng)]多次进⾏⾃我检查。

三,泛指多次。

⼀说,实指,即下⽂所说的三个⽅⾯。

省,⾃我检查、反省。

12.[为⼈谋]替⼈谋划事情。

13.[忠]竭尽⾃⼰的⼼⼒。

14.[信]诚信。

15.[传(chuán)]传授,指⽼师传授的知识。

16.[⼗有五]⼗五岁。

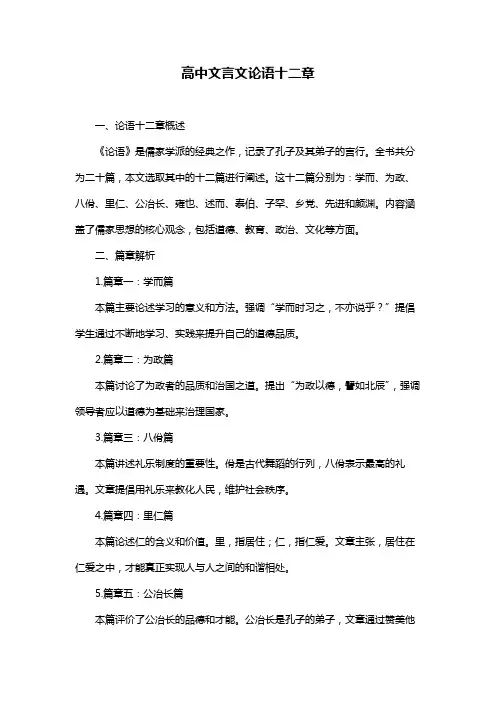

高中文言文论语十二章一、论语十二章概述《论语》是儒家学派的经典之作,记录了孔子及其弟子的言行。

全书共分为二十篇,本文选取其中的十二篇进行阐述。

这十二篇分别为:学而、为政、八佾、里仁、公冶长、雍也、述而、泰伯、子罕、乡党、先进和颜渊。

内容涵盖了儒家思想的核心观念,包括道德、教育、政治、文化等方面。

二、篇章解析1.篇章一:学而篇本篇主要论述学习的意义和方法。

强调“学而时习之,不亦说乎?”提倡学生通过不断地学习、实践来提升自己的道德品质。

2.篇章二:为政篇本篇讨论了为政者的品质和治国之道。

提出“为政以德,譬如北辰”,强调领导者应以道德为基础来治理国家。

3.篇章三:八佾篇本篇讲述礼乐制度的重要性。

佾是古代舞蹈的行列,八佾表示最高的礼遇。

文章提倡用礼乐来教化人民,维护社会秩序。

4.篇章四:里仁篇本篇论述仁的含义和价值。

里,指居住;仁,指仁爱。

文章主张,居住在仁爱之中,才能真正实现人与人之间的和谐相处。

5.篇章五:公冶长篇本篇评价了公冶长的品德和才能。

公冶长是孔子的弟子,文章通过赞美他的品质,表达了求贤若渴的愿望。

6.篇章六:雍也篇本篇论述了仁、智、勇、洁等品质的重要性。

文章通过讲述弟子雍也的事迹,阐述了这些品质在个人修养和国家治理中的作用。

7.篇章七:述而篇本篇主要论述孔子的教育理念。

强调“有教无类”,提倡广泛开展教育,使更多人受益。

8.篇章八:泰伯篇本篇赞美了泰伯的高尚品质。

泰伯是周朝的始祖,文章通过赞美他的美德,倡导尊崇先贤。

9.篇章九:子罕篇本篇论述了孔子对道德、文化、教育等方面的见解。

强调“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,指导人们在日常生活中践行儒家道德。

10.篇章十:乡党篇本篇描述了孔子在乡党(家乡)的言行。

文章通过描绘孔子在乡党中的形象,展示了他的道德品质。

11.篇章十一:先进篇本篇论述了弟子们的志向和才能。

文章通过对弟子们的评价,反映了孔子的教育成果。

12.篇章十二:颜渊篇本篇主要论述了颜渊的品德和才能。

论语十二章原文、注释、翻译及注音《论语》①十二章1.子②曰:“学而时习③之,不亦说④乎?有朋自远方来,不亦乐(lè)乎?人不知而不愠⑤,不亦君子⑥乎?”(《学而⑦》)【注释】:①《论语》是儒家的经典著作之一,与《大学》《中庸》《孟子》并称“四书”。

《论语》共20篇,由孔子的弟子及再传弟子编写,它以语录体、对话体为主,记录了孔子及其弟子的言行。

②子:先生,指孔子。

孔子(公元前551-公元前479),名丘,字仲尼,春秋时期鲁国陬(Zōu)邑(yì)(现山东曲阜)人。

③时习:按一定的时间复习。

时,按时。

④不亦说(yuè)乎:不也是很愉快吗?不亦……乎,表示委婉的反问语气。

乎,语气词。

说,通“悦”,愉快。

⑤愠(yùn):生气,发怒。

⑥君子:这里指道德上有修养的人。

⑦学而:和下文的“雍也”“述而”等都是《论语》的篇名。

篇名只是从各篇第一则语录中摘取两三个字而来,并没有特别的意义。

【翻译】:孔子说:“学习了(知识),然后又按一定的时间去复习它,不也是很愉快吗?有志同道合的人从远方(到这里)来,不也很快乐吗?别人不了解我,我却不生气,不也是君子吗?”2.曾子①曰:“吾②日③三省④吾身:为⑤人谋而不忠乎?与朋友交而不信⑤乎?传⑦不习乎?”(《学而》)【注释】:①曾(Zēng)子:即曾参(shēn)(前505-436),姓曾,名参,字子舆,春秋战国间鲁国南武城(现在山东嘉祥,一说山东平邑)人。

孔子的学生。

②吾:人称代词,我。

③日,每天。

④三省(xǐng):多次进行自我检查。

三,泛指多次。

省,自我检查,反省。

⑤为,替。

⑥信:真诚,诚实。

⑦传(chuán):老师传授的知识。

【翻译】:曾子说:“我每天多次反省自己:替别人办事是不是尽心竭力呢?跟朋友交往是不是诚实呢?老师传授的知识是不是复习过了?”3.子曰:“吾十有五①而志于学,三十而立②,四十而不惑③,五十而知天命④,六十而耳顺⑤,七十而从心所欲,不逾⑥矩⑦。

高中语文之《论语》第十二篇译文《论语》第十二篇季氏孔子说:“季氏旅于泰山。

”季氏聘于羊舌氏之官库,问曰:“厕于垣墙之下,何如?”对曰:“君子有房,人之财产也,而政事也,犹丘墙之下者,何必厕焉?”译文:本篇内容记录了季氏的一次礼仪交往,具体来说是季氏向羊舌氏请教问题。

季氏首先去羊舌氏的官库进行拜访,然后问道:“如果在城墙下边有个厕所,这种情况应该如何处理?”羊舌氏回答说:“君子是有房子的人,拥有财产,承担政治事务,并非像城墙下边的那种人,有什么必要去厕所呢?”解读:这篇篇目主要围绕季氏的问题展开。

季氏作为礼仪上的一个参与者,向羊舌氏请教关于礼仪的问题。

在孔子的时代,礼仪是非常重要的一项文化。

通过这个问题,我们可以看出季氏对礼仪的态度和观念。

首先,季氏的问题是关于厕所的。

虽然在现代看来这个问题显得有些琐碎,但在古代礼仪观念中,人们对待厕所问题也是非常讲究的。

季氏以一种很礼貌的方式向羊舌氏请教这个问题,而羊舌氏则用一种非常简洁明了的回答指出了问题的核心。

羊舌氏的回答表达了对君子的高度赞扬。

君子作为高贵的人群,不仅拥有自己的房子,还有自己的财产,并承担着重要的政治事务。

相比之下,城墙下边的人则处于社会底层,生活条件较为困难。

因此,羊舌氏认为君子没有必要关注城墙下的琐碎事物,也就不需要去厕所。

通过这个问题和回答,我们可以看出季氏和羊舌氏对于礼仪的不同态度。

季氏对礼仪的关注度较高,而羊舌氏则更加注重君子的高尚品质。

这一对比展示了儒家思想中的礼与仁的互动关系。

仁是儒家思想中最重要的核心价值观,而礼则是实现仁德的一种具体方式。

通过遵守礼仪,人们可以体现出仁德的品质。

在这个问题的背后,我们还可以看到另一个重要的观点,即重视身份和地位的差异。

君子作为有地位和权力的人,不会过多关注底层人群的生活琐事。

相反,君子更加注重提高自己的人格,追求内在的修养和道德的完善。

这篇篇目给我们的一个启示是,礼仪并非只是从外表上追求一种形式,而是人们内在道德修养的体现。

高中选修《论语》十二章原文《论语》是中国古代伟大的思想家孔子及其弟子言行的记录,是中国古代的经典著作之一。

其中的十二章是《论语》中的重要篇章,包括《学而篇》、《为政篇》、《八佾篇》、《雍也篇》、《述而篇》、《泰伯篇》、《子罕篇》、《子路篇》、《宪问篇》、《卫灵公篇》、《季氏篇》和《阳货篇》。

本文将以这十二章的原文为标题,分别探讨其内涵和思想。

《学而篇》中的原文是“子曰:学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”。

这句话强调了学习的重要性,孔子认为应该时时刻刻地学习,并且要随时复习巩固所学的知识,只有这样才能取得乐趣和成就。

同时,孔子还强调了待人接物的原则,即不要因为别人不了解自己而生气,而应以平和的心态对待他人。

《为政篇》中的原文是“子曰:为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

”这句话是孔子对于政治的理念的阐述。

他认为一个好的政治家应该以德行为基础来治理国家,就像北辰星一样,稳定地居于天空中心,并且众多的星星围绕着它。

这里的北辰代表着高尚的德行,而众星则代表着人民。

孔子希望政治家能够以德行来影响和带领人民,实现社会的和谐与稳定。

《八佾篇》中的原文是“子曰:克己复礼为仁,一日克己复礼,天下归仁焉。

”这句话是孔子对于仁的理解。

他认为一个人应该先修养自己,克制自己的私欲,恪守礼仪。

只有这样,才能实现仁的境界,同时也能影响他人,使整个社会都向善。

孔子强调了个人修养和社会责任的重要性,他认为一个人如果不先修养自己,就无法对社会产生积极的影响。

《雍也篇》中的原文是“子曰:雍也可使南面。

”这句话是孔子对于学生雍也的评价。

他认为雍也具备了担任重要职务的能力,可以承担起朝廷的重任。

这句话也表明了孔子对于学生的期望,他希望学生们都能够成为有能力、有品德的人,为国家和社会作出贡献。

《述而篇》中的原文是“子曰:述而不作,信而好古,窃比于我老彭。

”这句话是孔子对于学生述而的评价。

他认为述而能够善于传承和宣扬古人的思想和智慧,不仅具备了学习的能力,而且在道德上也能够恪守诚信。

《论语》①十二章之马矢奏春创作1.子②曰:“学而时习③之,不亦说④乎?有朋自远方来,不亦乐((lè))乎?人不知而不愠⑤,不亦君子⑥乎?”(《学而⑦》)注释:①《论语》是儒家的经典著作之一,与《大学》《中庸》《孟子》并称“四书”。

《论语》共20篇,由孔子的弟子及再传弟子编写,它以语录体、对话体为主,记录了孔子及其弟子的言行。

②子:先生,指孔子。

孔子(公元前551-公元前479),名丘,字仲尼,春秋时期鲁国陬(Zōu)邑(yì)(现山东曲阜)人。

③时习:按一定的时间复习。

时,按时。

④不亦说(yuè)乎:不也是很愉快吗?不亦……乎,暗示委婉的反问语气。

乎,语气词。

说,通“悦”,愉快。

⑤愠(yùn):生气,发怒。

⑥君子:这里指道德上有修养的人。

⑦学而:和下文的“雍也”“述而”等都是《论语》的篇名。

篇名只是从各篇第一则语录中摘取两三个字而来,并没有特此外意义。

孔子说:“学习了(知识),然后又按一定的时间去复习它,不也是很愉快吗?有志同道合的人从远方(到这里)来,不也很快乐吗?他人不了解我,我却不生气,不也是君子吗?”2.曾子①曰:“吾②日③三省④吾身:为⑤人谋而不忠乎?与朋友交而不信⑤乎?传⑦不习乎?”(《学而》)注释:①曾(Zēng)子:即曾参(shēn)(前505-436),姓曾,名参,字子舆,春秋战国间鲁国南武城(现在山东嘉祥,一说山东平邑)人。

孔子的学生。

②吾:人称代词,我。

③日,每天。

④三省(xǐng):多次进行自我检查。

三,泛指多次。

省,自我检查,反省。

⑤为,替。

⑥信:真诚,诚实。

⑦传(chuán):老师传授的知识。

曾子说:“我每天多次反省自己:替他人处事是不是尽心竭力呢?跟朋友交往是不是诚实呢?老师传授的知识是不是复习过了?”3.子曰:“吾十有五①而志于学,三十而立②,四十而不惑③,五十而知天命④,六十而耳顺⑤,七十而从心所欲,不逾⑥矩⑦。

1.《论语》十二章①1.子②曰:“学而时习③之,不亦说乎④?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠⑤,不亦君子○6乎?”《学而⑦》2.曾子⑧曰:“吾⑨日⑩三省⑪吾身:为人谋⑫而不忠⑬乎?与朋友交而不信⑭乎?传⑮不习乎?”《学而》3.子曰:“吾十有五○16而志于学,三十而立○17,四十而不惑○18,五十而知天命○19,六十而耳顺○20,七十而从心所欲○21,不逾矩○22。

”《为政》4.子曰:“温故而知新○23,可以为师矣。

”《为政》5.子曰:“学而不思则罔○24,思而不学则殆○25。

”《为政》1.选自《论语(lún)译注》(中华书局1980年版)。

《论语》,儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的一部书。

共20篇。

东汉列为“七经”之一,宋代把它与《大学》《中庸》《孟子》合称为“四书”。

孔子(前551-前479),名丘,字仲尼,鲁国陬(zōu)邑(今山东曲阜东南)人,春秋末期思想家、政治家、教育家。

2.[子] 古代对男子的尊称,这里指孔子。

3.[时习] 按时温习。

时,按时。

4.[不亦说乎]不是很愉快吗?不亦……乎,常用于表示委婉的反问。

说,同“悦”,愉快。

5.[愠(yùn)]生气,恼怒。

6.[君子] 指有才德的人。

7.[学而]和下文的“为政”“雍也”“述而”等一样,都是《论语》的篇名。

是从各篇第一章第一句中摘取出来的,并没有特别的意义。

8.[曾子(前505-前436)]姓曾,名参(shēn),字子舆,春秋末期鲁国人,孔子的弟子。

9.[吾(wú)]人称代词,我。

10.[日]每天。

11.[三省(xǐng)]多次进行自我检查。

三,泛指多次。

一说,实指,即下文所说的三个方面。

省,自我检查、反省。

12.[为人谋]替人谋划事情。

13.[忠]竭尽自己的心力。

14.[信]诚信。

15.[传(chuán)]传授,指老师传授的知识。

16.[十有五]十五岁。

有,同“又”,用于整数和零数之间。

论语十二章高中语文原文论语十二章原文:孔子及其弟子〔先秦〕子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”《学而》曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”《学而》子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”《为政》子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”《为政》子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”《为政》子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”《雍也》子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”《雍也》子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”《述而》子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”《述而》子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”《子罕》子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”《子罕》子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”《子张》译文孔子说:“学了(知识)然后按一定的时间复习它,不也是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?人家不了解我,我却不恼怒,不也是道德上有修养的人吗?”曾子说:“我每天多次反省自己:替别人办事是不是尽心竭力了呢?同朋友交往是不是诚实可信了呢?老师传授的知识是不是复习了呢?”孔子说:“我十五岁开始有志于做学问,三十岁能独立做事情,四十岁(遇事)能不迷惑,五十岁知道哪些是不能为人力所支配的事情,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁做事才能随心所欲,不会超过规矩。

”孔子说:“温习学过的知识,可以从中获得新的理解与体会,那么就可以凭借这一点去做老师了。

”孔子说:“只是学习却不思考就会感到迷茫而无所适从,只是空想不学习就会心中充满疑惑而无定见。

”孔子说:“颜回的品质是多么高尚啊!一竹篮饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人都忍受不了这种穷困清苦,颜回却没有改变他好学的乐趣。

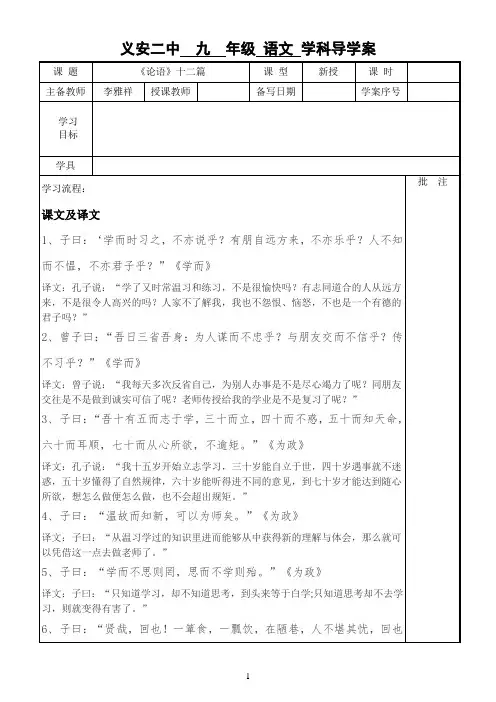

义安二中九年级语文学科导学案课题《论语》十二篇课型新授课时

主备教师李雅祥授课教师备写日期学案序号

学习

目标

学具

批注学习流程:

课文及译文

1、子曰:‘学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知

而不愠,不亦君子乎?”《学而》

译文:孔子说:“学了又时常温习和练习,不是很愉快吗?有志同道合的人从远方

来,不是很令人高兴的吗?人家不了解我,我也不怨恨、恼怒,不也是一个有德的

君子吗?”

2、曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传

不习乎?”《学而》

译文:曾子说:“我每天多次反省自己,为别人办事是不是尽心竭力了呢?同朋友

交往是不是做到诚实可信了呢?老师传授给我的学业是不是复习了呢?”

3、子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,

六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”《为政》

译文:孔子说:“我十五岁开始立志学习,三十岁能自立于世,四十岁遇事就不迷

惑,五十岁懂得了自然规律,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁才能达到随心

所欲,想怎么做便怎么做,也不会超出规矩。

”

4、子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”《为政》

译文:子曰:“从温习学过的知识里进而能够从中获得新的理解与体会,那么就可

以凭借这一点去做老师了。

”

5、子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”《为政》

译文:子曰:“只知道学习,却不知道思考,到头来等于白学;只知道思考却不去学

习,则就变得有害了。

”

6、子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也

不改其乐。

贤哉,回也!”《雍也》

译文:孔子说:“颜回的品质是多么高尚啊!一箪饭,一瓢水,住在简陋的小屋里,别人都忍受不了这种穷困清苦,颜回却没有改变他好学的乐趣。

颜回的品质是多么高尚啊!”

7、子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”《雍也》

译文:孔子说:“懂得学习的人比不上喜爱学习的人;喜爱学习的人比不上以学习为乐趣的人。

”

8、子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”《述而》

译文:子曰:“我整天吃粗粮,喝冷水,弯着胳膊做枕头,也自得其乐。

用不正当的手段得来的富贵,我把它看作天上的浮云。

”

9、子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”《述而》

译文:子曰:“多个人同行,其中必定有我的老师。

我选择他善的方面向他学习,看到他不善的方面就对照自己改正自己的缺点。

”

10、子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”《子罕》

译文:孔子在河边感叹道:“时光像流水一样消逝,日夜不停。

”

11、子曰:“三军可夺帅也匹夫不可夺志也。

”《子罕》

译文:孔子说:“军队的主帅可以改变,普通人的志气却不可改变。

”

12、子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”《子张》

译文:子夏说:“博览群书广泛学习,而且能坚守自己的志向,恳切地提问,多考虑当前的事,仁德就在其中了。

”

《论语十二章》知识点总结练习

一、文学常识填空

1.《论语》是的经典著作之一,由孔子的弟子及再传弟子编撰而成。

它以体为主,记录了孔子及其弟子言行。

《论语》共二十篇。

与、、并称“四书”。

2.孔子(公元前551-公元前479),名,

字,时期人,春秋末期

的、、,思想的创始人。

相传他有弟子三千,贤者七十二人。

孔子被后世统治者尊为“”,战国时期儒家代表人物孟子与孔子并称

“”。

二、给下列加点字注音

论语()不亦说乎()不愠()三省吾身()传不习乎()

不惑()不逾矩()()不思则罔()不学则殆()

一箪食()曲肱而枕()()()好之者()笃志()

三、解释加点词语

1. 学而时习之()

2.有朋自远方来

()

3.人不知而不愠()()

4.不亦君子乎

()

5.吾日三省吾身()()

6.与朋友交而不信乎()

7.传不习乎() 8.三十而立()

9.四十不惑() 10.不逾矩()()

11.温故而知新()() 12.学而不思则罔()

13.思而不学则殆() 14.可以为师矣()()()

15.人不堪其忧() 16.知之者不如好之者

()()

17.好知者不如乐知者() 18.饭疏食饮水()()()

19. 曲肱而枕之()() 20.不义而富且贵()

21.于我如浮云() 22.三人行必有我师焉

()() 23.择其善者而从之()

24子在川上曰()

25.逝者如斯夫()() 26.不舍昼夜

()

27.三军可夺帅也() 28.匹夫不可夺志也

()

29.博学而笃志() 30.切问而近思

()()

四、通假字

1.不亦说乎通,意思是

2.吾十有五而志于学通,意思

是

五、古今异义词语

1.学而时习之(时,古义:;今义:。

习,古义:;今义:)

2.吾日三省吾身(日,古义:;今义:。

三,古义:,今义:)

3.温故而知新(古义:;今义:)

4.择其善者而从之(善者,古义:;今义:。

从,古义:;今义:。

)

5.可以为师矣(古义:;今义:)

六、一词多义

1.为:为人谋而不忠乎()

可以为师矣()

2.而:人不知而不愠()

温故而知新()

3.知:人不知而不愠()

知之者不如好之者()

温故而知新()

4.乐:不亦乐乎()

好知者不如乐知者()

七、词语活用归类

1.学而时习之()

2.吾日三省吾身()

3.传不习乎()

4.好之者不如乐之者()

()

5.饭疏食饮水()

6.择其善者而从之()

7.温故而知新()

()

八、成语归类(写出文中成语,至少五个)

九、按要求默写

1.阐述“学”和“思”辩证关系的句子

是:

2.求学应该谦虚,正如《论语》中所

说:

3.复习是学习的重要方法,且对学习者有重要的意

义:

4.当别人不了解自己、误解自己时,孔子提出不要焦

虑:

5.孔子赞叹颜回安贫乐道的高尚品质的句子

是:

6.孔子在《述而》篇中论述君子对富贵的正确态度

是:

7.唐太宗有一句名言“以人为鉴,可以知得失。

”由此我们可以联想到《论语》中孔子的话:。

十、用现代汉语翻译下列句子

1.人不知而不愠,不亦君子乎?

译

文:

2.三人行,必有我师焉。

译

文:

3.吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑。

译

文:

4.不义而富且贵,与我如浮云。

译

文:

知识网络小结反思。