深圳崛起的经验与启示共45页

- 格式:ppt

- 大小:3.44 MB

- 文档页数:45

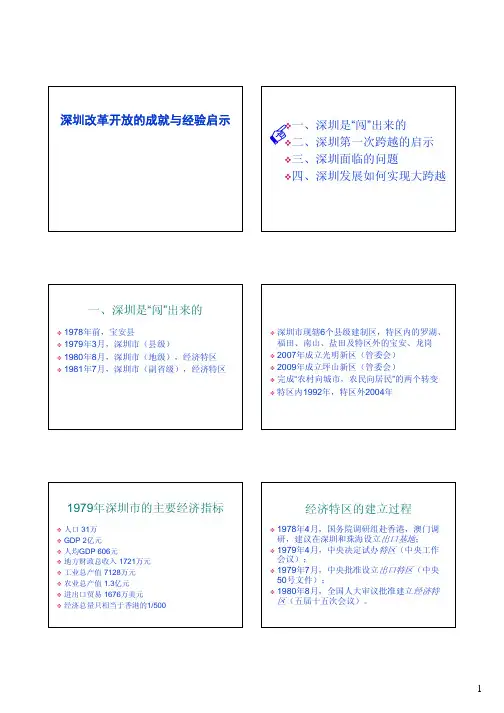

深圳经济特区的发展与经验深圳经济特区的发展历程可以说是中国改革开放的缩影。

1980年,深圳成为中国改革开放的一张名片,国务院批准设立深圳经济特区,开启了一场全球关注的经济实验。

在经过四十年的发展,深圳已成为一座国际化的现代化城市,取得了举世瞩目的成就。

在此背景下,本文将探讨深圳经济特区的发展及其相关经验。

一、深圳经济特区的发展历程1. 初创时期:政策优势成立之初,深圳经济特区是由政策优势来推动建设的。

深圳被赋予了一系列的优惠政策,如进出口优惠、资金优惠、土地优惠等等,吸引了大量的外资进入深圳。

同时,深圳也实现了国内市场和国际市场的双重开放。

这些优势政策被称为“深圳速度”的核心。

2. 发展阶段:逆势而上20世纪90年代,经济全球化大潮席卷而来,国内外有大量企业进入深圳,并从中获得巨大收益。

同时,深圳通过合资、合作和引进先进技术,提高了自身的技术水平和经济效益。

进入21世纪,深圳的经济发展进一步加快,已成为全国迅速发展的城市之一,并成为国内外的投资热点和人才聚集地。

3. 现代化建设:跨越式发展随着中国改革开放和世界经济的不断发展,深圳不再满足于单纯的经济发展,而是进入了现代化建设的阶段。

在这个阶段上,深圳实现了城市规划、交通建设、环境改善、社会事业提高等现代化建设的跨越式发展。

二、深圳经济特区成功经验的分析1. 创新思维:走在前沿深圳经济特区的成功经验来自于其独特的创新思维,从而使其在过去四十年中一直处于国际和国内的领先地位。

像深圳科技园区、华为公司、大疆等知名企业都是基于深圳的创新思维而发展壮大的。

深圳的创新思维体现在以下几个方面。

首先是市场化导向。

深圳经济特区对市场经济有着深刻的理解,并在其政策中强调市场化导向。

这种市场化导向可以激发社会活力,让市场的需求决定资源配置,促进创新。

其次是人才优先。

深圳经济特区非常注重人才培养、引进和使用,保障了人才的发展和需求。

深圳经济特区发展时期,通过各种培训、奖励政策为各领域的专业人才提供更好的服务和保障。

特区实践与理论二〇二一年第一期PRACTICE AND THEORY OF SEZS习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会发表的重要讲话,是对深圳经济特区在中国改革开放40年历史进程中的独特地位和以建立经济特区的方式开启社会转型的中国道路的充分肯定,也是为深圳建设社会主义先行示范区提供了战略指引。

在百年未有之大变局的时代背景下,总结经济特区建设经验,在更高起点上推进改革开放,主要有四点重要的经验与启示。

一、解放思想、敢为人先(一)探索既符合市场规律又符合中国国情的改革开放之路改革开放40多年来深圳奋力解放和发展社会生产力,大力推进科技创新,地区生产总值从1980年的2.7亿元增至2019年的2.7万亿元,年均增长20.7%,实现了由一个边陲小镇到具有全球影响力的国际化大都市的历史性跨越。

自改革开放以来深圳一直是改革的“试验田”、开放的“窗口”,承担着为改革开放先行探索的使命,为探索中国特色社会主义道路做出了重大贡献。

深圳在我国改革开放中发挥着独特的历史作用:区别于其他亚洲国家,我国是在计划主导的国家工业化基础上,引入市场经济并向世界开放的。

我国建立经济特区,通过引进三资企业来引进“管理经验”,为内地经济提供示范。

随着以深圳为代表的经济特区发展取得举世瞩目的成就,我国的经济特区逐渐被认为是社会制度变迁和中国道路的逻辑起点;①深圳在自身经济体制建设的探索过程中,带动了全国经济体制改革。

中国特色社会主义步入新时代,深圳要在全深圳经济特区建立40周年的发展经验与启示孙久文 张 翱摘 要:深圳经济特区建立40年来,以“开拓创新、诚信守法、务实高效、团结奉献”的深圳精神,成为我国改革开放以来现代化变革的一个时代缩影,造就了充满活力和经济高度发达的经济特区。

新时代赋予了深圳由经济特区向建设社会主义先行示范区转变的历史使命,总结深圳经济特区40年以来的发展经验,有利于率先实现经济高质量发展的新格局。

新时代的深圳正在以敢闯敢试、不断改革创新的精神建设社会主义先行示范区,推动改革开放再出发。

深圳经济特区的发展与启示深圳经济特区是改革开放以来中国经济的经典案例,是全球最快速和最成功的特区之一。

在40年的时间内,从一个边境小渔村发展成为一座国际化大都市和中国的科技创新中心。

深圳经济特区的成功,透露出的启示包括政府对市场经济的信心、开放政策的灵活性、企业家精神的重要性以及科技和创新的关键地位。

1.政府对市场经济的信心深圳建立了国内最早和最完整的市场经济体制,政府充当了有效监管者的角色。

深圳市一直领导中国政府的体制改革,推动市场改革进程。

政府引导企业家进入市场,并确保企业在竞争市场中自由发展。

不仅如此,深圳政府也进一步完善了法律体系,推进了知识产权保护和创业环境的良好政策,在资本、贸易和人才流动方面提供了便利,使深圳成为中国最具投资和商业竞争力的城市之一。

2.开放政策的灵活性深圳经济特区的成功很大程度上归功于其灵活的开放政策,通过扩大国内市场和外向开放,不断拓展内外资企业,逐步建立了世界级的产业体系。

深圳积极吸引外国投资和技术,推进多元化经济发展,特别是利用香港的独特地位,开放到海外市场,使深圳成为多种市场和技术的交汇之地。

深圳不断推动自由贸易和促进经济发展的利好政策,成为中国经济成功的典范。

3.企业家精神的重要性深圳发展的另一个关键是中国企业家的创造力和创新精神。

中国企业在深圳经济特区的成功发展中发挥了重要的作用,通过探索和在新的市场内尝试,为中国企业家树立了崭新的形象。

深圳市培育出了众多优秀企业家如马化腾、雷军、许家印等,以创造新技术和开发新市场为主导力量,引领中国经济崛起。

这些企业家的成功经验可以为中国其他城市和中小企业创新提供很好的案例依据。

4.科技和创新的关键地位深圳经济特区也彰显出技术和创新力在经济发展中的关键地位。

作为中国最早发起和最全面展开市场经济实践和改革的城市之一,深圳自交通、信息、能源、医药等方面强调技术创新和发展。

此外,深圳的创新不仅是微观领域的技术和产品改进,还包括一系列的制度、模式和组织构架。

深圳特区建立40年心得体会

1. 经济腾飞:深圳特区建立40年来,经济发展迅速,GDP规模从1979年的400万美元增长到现在的3400多亿美元。

深圳已经成为中国乃至全球的经济中心之一,吸引了大量的外资和人才。

2. 创新驱动:深圳特区积极推动创新驱动发展战略,在科技、文化、金融等领域取得了很多突破。

特别是在科技创新方面,深圳已经成为中国的硅谷,吸引了众多的高科技企业和创新创业者。

3. 改革开放:深圳特区作为中国改革开放的试验田,实施了一系列的改革政策和开放举措。

比如自贸区的设立、境外人员来深圳创业的政策等,为深圳的经济发展提供了有力的支持。

4. 城市建设:深圳特区的城市建设也取得了显著的成果。

城市的规划、交通等基础设施建设都得到了很大的改善。

同时,深圳还注重环境保护,推行了一系列的绿色发展政策。

5. 社会进步:深圳特区的发展也带动了社会进步。

人民生活水平大幅提高,教育、医疗、文化等社会事业也取得了长足发展。

同时,深圳特区还积极推动社会公平,注重社会福利的分配。

总体而言,深圳特区建立40年来的发展经验,是中国改革开放进程中的一大亮点。

它的成功经验可以为其他地区、其他国家提供借鉴和启示。

同时,深圳特区也仍然面临很多的挑战,如高房价、人才流失等问题,需要进一步深化改革、创新发展。

深圳经济特区改革开放的历史进程与经验启示【复印期号】【作者】钟坚【作者简介】钟坚,深圳大学教授,深圳大学中国经济特区研究中心主任、博士生导师。

(深圳)【正文】“深圳是我国最早成立的经济特区之一,也是办得最好、影响最大的一个特区。

”经济特区成立以来,“深圳各个方面都取得了举世瞩目的伟大成就,创造了世界工业化、城市化、现代化史上的罕见奇迹。

”“深圳创造的物质财富、精神财富,以及对全国作出的贡献,都是巨大的、惊人的,确实值得大书特书。

”[1]在我国实行改革开放政策30周年之际,认真回顾和总结深圳经济特区改革开放的历史和经验,具有重要意义。

一、深圳经济特区改革开放的历史进程(一)改革开放局部推进与初创奠基时期(1978-1985)1978年12月,我们党召开具有重大历史意义的十一届三中全会,开启了改革开放历史新时期。

1979年2月,国务院批转广东省《关于宝安、珠海两县外贸基地和市政建设规划的报告》,要求深圳、珠海在3-5年内“建成对港澳的出口商品基地、吸引港澳游客的游览区和新型的边防城市”。

1979年7月,中央批转广东省委、福建省委关于对外经济活动和灵活措施的两个报告,决定在深圳、珠海、汕头和厦门试办特区。

1980年8月,全国人大常委会第十五次会议通过《广东省经济特区条例》,这标志深圳等经济特区的正式诞生。

按照中央和广东省的部署,先集中力量把深圳经济特区建设好,深圳起步最早。

一是开始城市基础硬件建设和软件建设。

1979年率先建设蛇口工业区,1980年开始大规模城市基础设施建设,开发罗湖和上步城区,建设蛇口、赤湾、东角头、妈湾等港口;开发建设一批工业区,引进一批外资和先进技术,工业开始起步;建设深圳大学、图书馆等八大文化设施,文化事业开始起步;制定城市建设和经济社会发展总体规划,改善特区管理体制,制订有关配套法规。

二是以市场为取向,以基本建设管理体制和价格体制改革为突破口,在全国率先在工资制度(1979)、基建体制(1980)、劳动用工制度(1980)、价格体制(1982)、企业体制(1983)、劳动保险制度(1983)、干部人事制度(1982)以及政府机构(1981)等方面进行改革。

万美元(2007年就跃上人均地方财政总收入800.4亿元

亿美元

经过29年建设和发展,深圳由一个昔日的边陲小镇发展成为欣欣向荣的现代化城市,综合经济实力跃居全国大中城市第四,创造了罕见的

工业化、城市化和现

代化速度。

年

改革、开放、发展的深圳

2、现代物流业:深圳拥有中国内地第二大、世界第四大集装箱枢纽港和中国大陆第四大机场,以海港、空港运输为龙头的现代物流业发展迅猛,正逐步成为中国南方的物流枢纽城市。

深圳的航空和海运航线

短短的30年时间,深圳从一个边陲小镇

发展为现代化大都市,创造了让世人震

撼的历史成就,创造了世界工业史和现

代史上的罕见奇迹。

这是中央决策的英

明、全国各地人民的支持和深圳创业者

的努力奋斗的结果。

深圳印证了走中国

特色社会主义道路的光辉前景!谢谢!。

从深圳的崛起看改革开放深圳前身是宝安县管辖的一个小镇,典型的农业经济决定了宝安是一个典型的农村社会。

全县人口中,大部分人是农业人口,农业人口比重最高的是1953年,曾达到%,1979年也维持在%的高位。

经济发展低于全省平均水平。

深圳只有三件宝:苍蝇、蚊子、沙井蚝;当时,深圳没有大学,没有自己的报纸、广播和电视,仅有的文化设施是一个新华书店和一家五十年代盖的剧院。

改革开放前的深圳只是一个边陲小镇。

房屋结构形式基本上只有两种,即纵向式屋和齐头大屋。

建材多以三合土(黄泥,沙,石灰)砌墙,房顶盖瓦,光线极暗。

渔民一般以船为家,船少人多者,则在沿海较高处搭茅棚栖身。

建以竹木为框架,茅草做墙和房顶,只能勉强遮风避雨,极易受台风摧毁。

改革开放前的深圳农村人可谓穷得叮当响,他们为了挣得一口饱饭吃,穿越层层铁丝网,泅渡到资本主义地界上去打工,据一位姓潘的先生回忆说,当时只有18000人的沙井镇,逃港就达10000人,蛇口海岸线上每天可见数百具尸首。

1978年12月18日至22日,中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议在北京举行,以邓小平为核心的第二代党中央集体作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史新决策,率领人民踏上了新时期实现社会主义现代化的伟大历史正常。

1980年8月,中国政府正式批准建立深圳经济特区,随后又在珠海、汕头、厦门、海南建立特区。

在中国改革开放的进程中,深圳经济特区一直发挥着“试验田”的作用,创下了物价改革、企业产权转让、住房制度改革等众多个“中国第一”❖1981年正在兴建中的广东深圳蛇口工业区❖可停泊5000吨货船的广东深圳经济特区蛇口工业区顺岸式码头❖特区经济的高速发展为打工妹和打工仔提供许多就业机会,从贫困山乡走出来的年轻人为了摆脱贫困,追求独立,更新观念,来到深圳特区寻求发展。

图为深圳经济特区的打工妹和打工仔深圳改革开放三十年的经济腾飞❖全面推进市场取向的经济体制改革。

深圳转型发展的经验与启示内容摘要:深圳过去是我国改革开放的前沿阵地,现在则是最早面临转型压力、率先进行转型发展的先行地区。

深圳能否转型升级成功,能否由过去“三来一补”的传统加工基地升级成为“高新软优”的现代化创新城市,具有重要的典型意义。

相对于其他地区,深圳具备发展高端产业、率先转型升级的人才、企业家、资本、技术和制度优势,近年转型发展呈现出明显的市场导向、企业为主、创新驱动、资本融合、产权保护等特点。

同时,当前深圳转型发展也面临一些困惑,需要在实践中不断探索思考、谋划破题。

关键词:深圳,转型发展,三来一补,高新软优深圳过去是我国改革开放的前沿阵地,现在则是最早面临转型压力、率先进行转型发展的先行地区。

深圳能否转型升级成功,能否由过去“三来一补”的传统加工基地升级成为“高新软优”的现代化创新城市,具有重要的典型意义。

其经验和做法值得借鉴,其面临的困难值得我国在“转方式、调结构、促改革”的全局工作中认真思考、谋划破题。

一、深圳转型发展的背景与进展近年,以深圳为代表的东部地区受综合成本上升和外贸不利因素影响,主要指标降幅较大。

但这些地区近年主动转型调整,为进一步发展打下了良好基础。

(一)深圳转型发展的背景东部GDP占全国56%,东部能否转型调整成功,无论是对于我国短期经济形势,还是对于长期发展方式转变,都具有重要影响。

在东部,深圳过去是我国改革开放的前沿阵地,现在则是最早面临转型压力、率先进行转型发展的先行地区。

新世纪以来尤其是国际金融危机以来,深圳经济社会发展面临一系列发展阶段性困难:劳动和土地成本不断上升,土地资源、环境容量等刚性约束强化,城市发展空间受限,传统的加工制造业受外需萎缩和成本上升双重冲击,部分制造企业迁出,深圳在全国率先面临转型发展的压力。

当前深圳亟需通过加快培育先进制造业、生产性服务业和战略性新兴产业,实现转型升级,避免传统产业萎缩和迁出带来的产业空心化。

(二)近年来取得的进展经过三十年的发展,深圳在经济基础、体制机制、创新能力和地理区位上具有优势,具备率先进行转型发展的基本条件和能力。