八十七神仙图赏评

- 格式:doc

- 大小:19.00 KB

- 文档页数:3

一、《八十七神仙卷》中人物的造型风格“艺术来源于生活”是一千多年前顾恺之在“以形写神”与“迁想妙得”的理论中阐明的艺术观点,提出了形神互相依存、神作为主导的一些理论,并且指出了艺术的创作不仅仅是对事物的单纯再现,还要包含画家独有的思想,使所描绘的事物成为抒发画家思想的一种载体,这样才能创造出传神的艺术形象。

如谢赫曾经提出过“气韵生动”的艺术美学理论。

以形为基础来写其神韵,使作品形神兼备,主要突出夸张的造型手段,最后慢慢发展为典型的中国画的绘画风格。

可想而知,当时吴道子的《八十七神仙卷》在创作之时,也应该遵循了这一绘画风格。

以下三个观点正是《八十七神仙卷》中体现的“以形写神”之处。

(一)画面极其注重人物的形象,加强造型的夸张效果画面所呈现的是八十七个神仙去朝拜元始天尊的场景。

其中帝王体态皆高大魁梧,面部和蔼而不失威严神圣;人物头顶的光圈被寓为太阳,并且成为整幅画面三点的聚焦处;把武士神将表现得毛根出肉,而且将力健有余的气势描绘得栩栩如生;仙人分别被安排在长卷的前后,神态不一,形象自若,根据不同的年龄可以看出仙人不同的特点。

画面中最吸引人的可谓是68位仙女了,她们优美动人,顾盼生姿,其表现出来的满壁风动的效果给作品增添了更强的震撼力。

整幅画面中,画家对所有的人物描绘皆加入了丰富的想象力以及对理想美的追随,还对人物的夸张形象描绘得恰到好处。

作者根据现实生活中的人物形象去塑造画面里仙人的形象,再与传神的手法相结合,从而完成了一幅经典之作。

(二)画面以形体特征为主画面造型是一种创新的程式化,虽然程式化与西方写实主义艺术是相互排斥的,但是在中国传统的绘画中,为了画面可以更好地区别自然物象,更加追求对物象的写意性,让其更加富有形式的美感,更加接近理想。

于是在漫长的绘画实践过程中形成了程式化的方法,成为中国绘画的一个重要特征,使画面更具有内涵。

如《八十七神仙卷》中的人、云烟、装饰品、植物等,在注重了形体特征后用了程式化的手法来表现画面的统一与节奏。

浅析《八十七神仙卷》的线条美《八十七神仙卷》是中国传统艺术中的一部杰作,以其线条之美而闻名。

在这幅卷轴画中,描绘了八十七位身着华服的神仙,每一个神仙形象都展现出了极致的线条之美。

线条在中国绘画中一直扮演着重要的角色,通过线条的运用,艺术家能够表现出不同的情感和意境。

而《八十七神仙卷》中线条之美的运用更是达到了登峰造极的境界,下面将从线条的表现方式、线条的意境和线条的表现对象三个方面,来探讨《八十七神仙卷》线条之美的魅力。

一、线条的表现方式在《八十七神仙卷》中,线条的表现方式十分丰富多样。

首先是线条的粗细变化。

画面中的线条交错纵横,有的线条粗细不一,有的线条细如发丝。

这种线条粗细对比的处理,使得画面更显得丰富多彩。

其次是线条的顺畅流畅。

在神仙的服饰、仪容和器物的描绘中,线条都显得十分顺畅流畅,非常自然而不生硬。

对于不同形态的衣裳、云雾或神仙的肢体,画家都能够恰到好处地运用线条,表现出各自特有的质感和形态。

线条运用的方式十分灵活。

有的地方画家运用笔墨交错点缀,有的地方用线条勾勒出服饰的花纹和纹理,使画面更为立体生动。

关于线条的运用,画家运用了各种手法,表现出线条的丰富多样之美。

二、线条的意境线条在《八十七神仙卷》中不仅仅是用来勾勒物象的形态,还蕴含着深刻的意境。

画中的线条交错相连,丰富的变化表现出了神仙们的威严、神秘和悠远。

线条的丰富变化构成了画面的情绪和情感,使得每一个神仙形象都显得栩栩如生。

画中的线条运用还能够营造出空间的深远感。

一些神仙身处山水间,轻盈的线条勾勒出了细腻的山水景色,令人感受到了画面的宏大和空灵。

线条在传达文化内涵方面也起到了重要作用。

神仙的服饰、器物的线条表现不仅富有装饰性,还蕴含着浓厚的历史文化意味。

由此可见,《八十七神仙卷》中的线条不仅是为了呈现神仙皇室的美丽形象,更是为了传达深沉的文化内涵。

在《八十七神仙卷》中,线条的表现对象十分广泛。

从神仙的形象到服饰、器物,线条都得到了极致的表现。

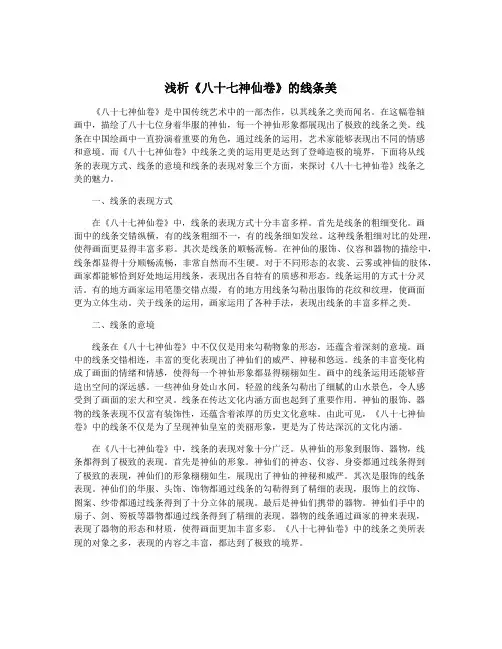

《八十七神仙卷》,这是一幅唐代吴道子创作纸白描人物手卷,该作现藏于北京徐悲鸿纪念馆。

全图分为三个部分:作品从左到右,前面是六神将开路,接着是捧花执旗的金童玉女二十四人,作为东华天帝的前导,是为前段。

在东华天帝与南极天帝之间是乐队和金童玉女二十九人,是为中段。

在乐队之后是南极天帝,其后是金童玉女、仙伯、力士等二十三人,最后是神将四人,是为后段。

图中以道教故事为题材,描绘了八十七位列队行进的神仙,纯以线条表现出八十七位神仙出行的宏大场景,画面优美,笔墨道动洒脱,宛若仙境,代表了唐代的白描技法的最高成就。

画作内容吴道子《八十七神仙卷》全景该画以中段最佳,中段又以乐队最精彩。

乐队由八人组成,分前、中、后三排。

两个弹琵琶者走在前排,中排三人中奏长鼓者居中间位置,后排三人中奏笙者居中间位置,这八个人的头部被一个隐性的菱形穿连起来。

鼓是用来掌握节奏并起指挥作用的,被安排在中心位置。

两个奏琵琶者,一个是斜抱另一个是横抱,以求取变化。

吹笛女回首与后面的吹萧女相呼应,以求联系。

八个奏乐女的发型与头饰各不相同,变化丰富,精致而不繁项。

八人的服装变化不大,衣袖、裙褶、披中、彩带都用长排线来表现,造成前行动势和飘飘欲仙之感。

衣服中没有纹样装饰,装饰物均在头部,形成了衣服的流动长狐线与头部短线条的对比,画面的整体效果清秀而富丽。

作品赏析1.作者:《八十七神仙卷》是传为唐代画家吴道子的作品。

2.内容:图中以道教故事为题材,描绘了八十七位列队行进的神仙。

3.特点:①画面以道教人物为主题,纯以线条表现出八十七位神仙出行的宏大场景。

②画家用富有运动感“莼菜条”线条,刻画出不同的人物,凸显出身份和个性,形神刻画细致入微。

③画面笔墨遒劲洒脱,根根线条都表现了无限的生命力,如行云流水,充满韵律感,显现出迎风起舞、衣袂飘飘的动感。

4.价值:代表了中国唐代白画的最高水平。

浅析《八十七神仙卷》的线条美《八十七神仙卷》是宋代著名画家吴镇创作的一幅卷轴画作,也是中国绘画史上的经典之作。

这幅作品以其精湛的线条美和绚丽的色彩,展现了吴镇高超的绘画技巧和独特的艺术风格,深受后人的喜爱和赞赏。

在这篇文章中,我们将从线条美的角度来浅析《八十七神仙卷》的艺术魅力。

我们不得不提到《八十七神仙卷》中的线条运用。

在这幅作品中,吴镇巧妙地运用了线条来勾勒神仙的形态和神态,给人以飘逸、灵动的感觉。

神仙们身姿轻盈,神情自如,线条流畅,有力度而不失柔美,展现出了画家高超的绘画功底和对神仙形象的深刻理解。

线条的变化和处理,使得整幅画面栩栩如生,生动有趣,充满了魔幻色彩。

这种线条的运用,不仅坚实有力地勾勒出了作品中的每一个神仙形象,更使得整幅画面在细节之处充满了趣味和情趣,让人目不暇接,不愿移目。

线条在《八十七神仙卷》中的变化和对比也是十分精彩的。

吴镇善于运用线条的变化,通过加粗、加细、重复等手法,使得画面的层次感更加丰富,从而增强了画面的立体感和动感。

在画面中,我们可以看到明暗对比明显的线条,有些线条柔软细腻,有些线条则刚劲有力,这种对比使得整幅画面更加富有韵律感和变化,吸引了观者的眼球,给人以耳目一新的感觉。

这种线条的对比也使得每一个神仙形象更加饱满生动,栩栩如生,在视觉上给人以强烈的冲击力和美的享受。

线条在《八十七神仙卷》中的运用也展现了画家高超的构图能力。

吴镇在这幅作品中采用了复杂的构图手法,运用线条的纵横交错、虚实搭配,将不同神仙的形象有机地融合在一起,构成了一幅整体感强烈、层次分明的画面。

线条的变化和运用,使得整个画面既有整体的和谐,又不失细节的丰富,让人目不暇接,一览无遗,令人赞叹不已。

这种复杂的构图手法,使得《八十七神仙卷》成为了一幅富有变化和活力的作品,从而使得观者在欣赏时产生更多的思考和共鸣。

《八十七神仙卷》的线条美是其艺术魅力的一个重要方面。

画家通过线条的变化和运用,勾勒出了神仙的形象,增强了画面的层次感和立体感,体现了作品的整体构图和韵律美。

Shu Hua Shi Jie·书画视界浅析《八十七神仙卷》的线条美马瑛江苏师范大学美术学院摘要:《八十七神仙卷》是一幅具有道教性质的白描人物手绢,相传由唐代画家吴道子所作,现存于徐悲鸿艺术馆,画家通过不同种类的线条描绘了由东华帝君、南极帝君、扶桑大帝三位帝君与各位仙官、侍从、仪仗、乐队等八十七个神仙一同拜谒元始天尊而徐徐前进的情景。

全文由三部分组成,通过对画面线条的疏密、线条的气韵以及线条的细节来分析《八十七神仙卷》的线条美。

画面疏密有致、人物高低相间,通过不同长短、粗细程度的线条表现不同身份地位的仙人,体现出了画家极高的概括能力。

关键词:“密体”疏密有致气韵生动中图分类号:J212文献标识码:A文章编号:1008-3359(2019)08-0027-02一、从《八十七神仙卷》研究线条的疏密美(一)人物线条的疏密远观整个画面我们可以看到一只从右向左徐徐前进的队伍,整体多用长线来表达人物的前后疏密关系,动势一直向左,画面中还偶尔穿插向右回头的仙女使整个画面构图和谐而不失大局。

画面以东华帝君与南极帝君为中心扶桑大帝居右众仙人为衬,因为帝君身份与众仙人身份不同,作者通过线条将帝君的体型放大、身后有光环围绕、相比于其他仙人周围相比空间较大等手法表现出了两位帝君的地位之高。

作者将扶桑大帝身后的光环减半,因此使得画面中心落在东华帝君与南极帝君身上。

这两位帝君之间为画面中心,是由排布紧密为数8人的玉女构成的龟兹乐队,作者通过疏密相间的线条使众仙女手持仪杖、熏香等围绕在帝君周围,目光都集中在帝君身上,更加凸显出了帝君的地位显赫。

人物排布高低有致,疏密相间,把众仙人的头部连接起来会形成一条错落有致的曲线,各位仙人前后叠加整个画面没有出现一个完整的人物形象却被安排的疏密得当。

画面的最左边是队伍之首有六名武将手持宝剑在前面开路,他们手持的宝剑宝刀整体方向朝右,因为身体行走趋势朝左而手持宝剑朝右使得人物构图更加协调平稳。

浅析《八十七神仙卷》的线条美

《八十七神仙卷》是中国元代山水画家吴镇的代表作品之一。

这幅卷轴长99厘米,宽37.7厘米,由总共五段组成。

整幅画作笔墨苍劲有力,构图严谨精致,表现出了吴镇独特的山水画风格。

其中,线条是构成画面的主要元素之一,构成了《八十七神仙卷》的美感。

首先,线条的粗细、长短和曲直塑造了平面的空间结构和景深感。

《八十七神仙卷》卷首的《赵广福图》中,吴镇运用线条勾勒出了远近的距离感。

船桨纤细的线条以不同的粗细表现出前后景的空间距离,形成了透视效果。

而在大片浓绿的山水中,吴镇用直线、曲线分别描绘出了山脉和水流的疏密有致,增加了画面的层次感。

其次,线条的层次和变化构成了画面的节奏和氛围。

在卷二中的《吕洞宾图》中,吴镇用流畅的线条勾勒出了古木林荫下的神仙们。

每个神仙的线条都独具特色,有的粗犷豪放,有的柔和飘逸,构成了独特的节奏感。

整个画面笔墨浑厚,气韵生动,令人感受到神仙们的悠然自得。

最后,线条的运用还可以表现出画家的个性与意图。

吴镇讲究“追求神性的审美意境”,并且他的画具有浓重的禅意。

在卷三中的《李白题壁图》中,吴镇用极为细腻的线条勾勒出李白写诗时住所的庭院。

细小的枝叶,墙上的纹路,屋顶上的瓦片,都被吴镇描绘的细致入微。

这些细节在构成整个画面的同时,也让人感受到画家的用心和入魂。

综上,吴镇在《八十七神仙卷》的创作中,运用了丰富的线条语言,构建出了层次分明、充满节奏和纵深感的画面,同时也表达了画家对自然和人文的某种情感与思考。

这些线条美元素丰富、多样,是《八十七神仙卷》美感的重要组成部分。

浅析《八十七神仙卷》的线条美

《八十七神仙卷》是明代画家无咎所绘的一幅长卷画,展示了八十七位神仙的形象。

该画具有线条美的特点,线条流畅而有力,给人一种独特的审美享受。

该画的线条运用非常精细。

无咎运用细笔细心勾勒人物的轮廓和细节,使得每一个神

仙人物的形象都十分鲜明。

线条的处理精细而有层次感,饰物、服饰、头饰等各种细节都

描绘得非常细腻,给人一种精致而华丽的感觉。

细腻的线条还展现了画家的工艺水平和艺

术造诣。

该画的线条流畅而有力。

画家运用流畅的线条勾勒神仙人物的身形和动态,展示出他

们的飘逸和神秘感。

画面中的神仙们或悠然自得地舞剑弄琴,或飞掠天际,或坐在云端上,神态各异而又自然流畅。

这种流畅而有力的线条感受带给观者一种轻盈、自由的感觉,让

人仿佛能感受到神仙们翩翩起舞的动态。

画家在画中运用线条的粗细变化,形成了层次感。

画家巧妙地运用粗细不一的线条勾

勒出神仙人物的轮廓和衣纹,使得画面更加生动。

线条的粗细变化不仅增加了画面的层次感,还加强了人物立体感的表现,使得观者可以更好地感受到神仙们的形象和气魄。

无咎的《八十七神仙卷》展示了线条美的独特魅力。

这幅画通过细腻、流畅、粗细变

化等线条处理,展现出神仙们的形象和动态,给人一种轻盈、自由的感觉。

通过线条的巧

妙运用,画家创造了一幅生动、华丽的画卷,使得观者可以领略到古代神话故事中的神仙

的超凡魅力。

这幅画不仅是艺术家的创作成果,也是中国绘画艺术中线条美的经典范例之一。

浅析《八十七神仙卷》的线条美【摘要】《八十七神仙卷》是一幅表现中国传统文化和线条美的绘画作品。

线条美在画卷中扮演着重要角色,通过线条的曲折、流畅和变化来展现作品的独特魅力。

本文首先介绍了《八十七神仙卷》的背景和线条美在画卷中的重要性,接着深入探讨了线条美的特点以及在作品中的具体运用。

文章还探讨了线条美与传统文化的紧密关系,对比了线条美在不同艺术作品中的表现,以及线条美对观者的影响。

总结了线条美在《八十七神仙卷》中的重要性,并展望了线条美在当代艺术中的应用。

通过对线条美的新理解和思考,可以更深入地探讨艺术与文化的关系,以及线条美对观者产生的吸引力和情感共鸣。

【关键词】线条美、《八十七神仙卷》、线条运用、传统文化、艺术作品、观者影响、现代艺术、新理解、思考。

1. 引言1.1 介绍《八十七神仙卷》中国传统绘画中的《八十七神仙卷》是一幅以神话传说为主题的长卷画作品,描绘了87位神仙的形象和故事。

这幅画卷以线条勾勒出神仙们的形态,展现了中国绘画中独特的线条美。

线条美在《八十七神仙卷》中扮演着重要的角色,它不仅是构成画面的基本元素,还是表现神仙形象和情感的重要手段。

《八十七神仙卷》的线条优美流畅,有神有韵,体现了中国传统绘画的独特风格。

线条的粗细、长短、曲直都经过精心设计,展现了画家对线条的巧妙运用。

通过线条的变化和组合,神仙们的形象栩栩如生,栩栩如生,令人叹为观止。

在中国传统文化中,线条美被认为是一种抽象、隐含的审美理念,它不仅体现在绘画中,还体现在书法、篆刻等艺术形式中。

线条美与传统文化紧密相连,展现了中国人对美感的独特理解和追求。

《八十七神仙卷》中线条美的表现丰富多样,独具特色,对后世艺术家产生了深远的影响。

通过深入探讨线条美在这幅画卷中的运用,我们可以更好地理解中国传统绘画的魅力所在,同时也能启发对当代艺术的新思考和探索。

1.2 探讨线条美在画卷中的重要性线条美作为绘画中一个非常重要的元素,承载着画面的结构、动态和节奏,是画家表达情感和思想的重要手段之一。

《八十七神仙卷》赏析吴道子(约680年—759年),又名道玄,唐代著名画家,画史尊称画圣。

汉族,阳翟(今河南禹州)人。

约生于公元680年(永隆元年),卒于公元758年(乾元元年)前后。

少孤贫,年轻时即有画名。

曾任兖州瑕丘(今山东滋阳)县尉,不久即辞职。

后流落洛阳,从事壁画创作。

开元年间以善画被召入宫廷,历任供奉、内教博士、宁王友。

曾随张旭、贺知章学习书法,通过观赏公孙大娘舞剑,体会用笔之道。

擅佛道、神鬼、人物、山水、鸟兽、草木、楼阁等,尤精于佛道、人物,长于壁画创作。

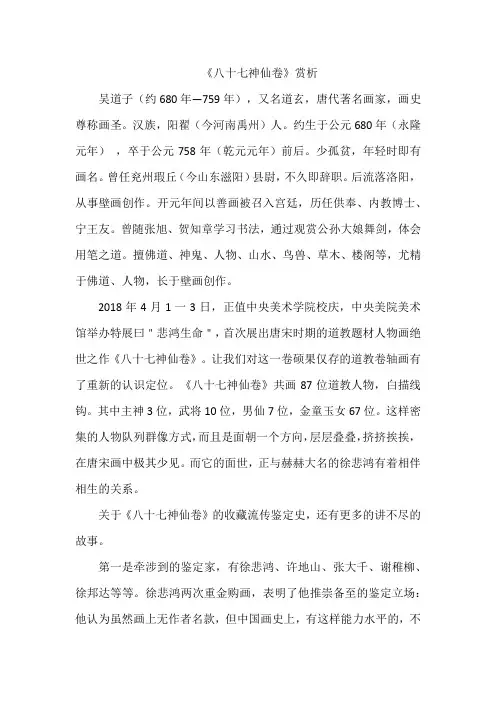

2018年4月1一3日,正值中央美术学院校庆,中央美院美术馆举办特展曰"悲鸿生命",首次展出唐宋时期的道教题材人物画绝世之作《八十七神仙卷》。

让我们对这一卷硕果仅存的道教卷轴画有了重新的认识定位。

《八十七神仙卷》共画87位道教人物,白描线钩。

其中主神3位,武将10位,男仙7位,金童玉女67位。

这样密集的人物队列群像方式,而且是面朝一个方向,层层叠叠,挤挤挨挨,在唐宋画中极其少见。

而它的面世,正与赫赫大名的徐悲鸿有着相伴相生的关系。

关于《八十七神仙卷》的收藏流传鉴定史,还有更多的讲不尽的故事。

第一是牵涉到的鉴定家,有徐悲鸿、许地山、张大千、谢稚柳、徐邦达等等。

徐悲鸿两次重金购画,表明了他推崇备至的鉴定立场:他认为虽然画上无作者名款,但中国画史上,有这样能力水平的,不过吴道子、阎立本、周昉、李公麟四五人而已。

而张大千曾偕谢稚柳携自藏顾闳中《韩熙载夜宴图》赴徐悲鸿府上,对《八十七神仙卷》反复观看后,在题跋中认定必是"吴生粉本",指实必为唐吴道子手迹,与徐悲鸿的结论一唱一和,都认为画家作者当定为吴道子。

与此相呼应的,则有与张大千交往密切的谢稚柳,他以敦煌壁画之六朝至唐为凭,认为此卷近于晚唐,肯定是吴道子一系无疑甚至是直接摹本。

但也有不同意见者,因为本幅中没有直接名款,徐邦达则认为此件应是北宋摹本,到不了唐;应该是与北宋大家李公麟相仿佛。

谢、徐二公意见不同,争执不定,竟至在上世纪80年代全国书画鉴定小组编的大型名画目录《中国古代书画图目》24卷本大册中,《八十七神仙卷》遭意外缺席;而在各种中国美术史绘画史教科书上,也无此卷列名。

《八十七神仙卷》全卷真迹高清大图赏编者按为迎接中央美术学院百年校庆,中央美术学院举办首任院长徐悲鸿先生的大型、综合、全面回顾性质的研究展:“悲鸿生命——徐悲鸿艺术大展”,展期持续至4月22日。

文/综合整理自中央美术学院编辑/铄铄《美术报》展览现场特殊献礼徐悲鸿终其一生对中国传统民族文化、古代书画的保护、收藏不遗余力,在有限的财力支撑下积累了蔚为可观的收藏,可谓如“悲鸿生命”一样珍贵。

这与他终生未了之夙愿——在中国建立美术馆以典藏守护中外精品杰作不无关系。

公众可从徐悲鸿的书画收藏角度,管窥徐悲鸿的艺术观——重写实画风,所藏人物画居多;轻名重品——徐悲鸿所藏作品不太看重是否出自名家之手,而是看作品的艺术水平高低。

此次展览从他所藏12000余件中国历代书画中,精选60余幅精品,涵盖从唐、宋、元、明、清,直至徐悲鸿同时代的名家作品。

其中有充满传奇色彩、艺术价值极高的《八十七神仙卷》。

《八十七神仙卷》真迹将于4月1日首次全卷展出。

这也是此幅作品封存10年后第一次展示在公众面前。

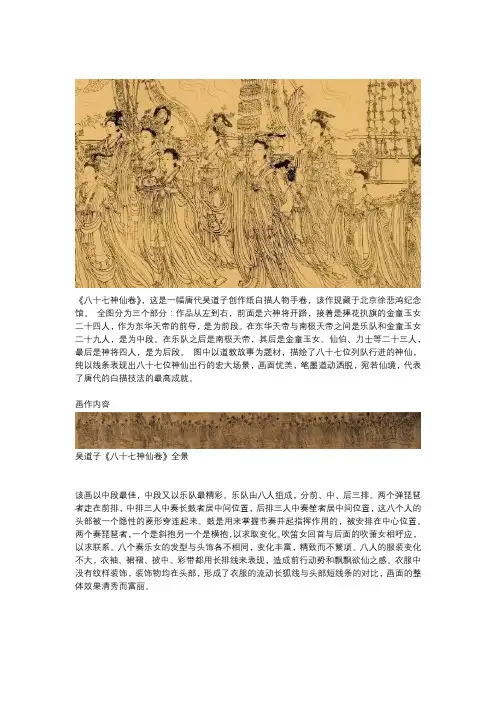

《八十七神仙卷》局部《八十七神仙卷》真迹属于绢本白描人物画卷,长292厘米,画面主体有87位道教人物白描画像,其中有3位带有头光的主神、10名武将、7位男仙、67名金童玉女由画面右端向左端行进。

画面没有任何文字。

卷尾附有1948年重新装裱时的七段题跋,由前至后为:徐悲鸿跋之一、徐悲鸿跋之二、张大千跋、徐悲鸿跋之三、谢稚柳跋、朱光潜跋、艾克跋及冯至译义、徐悲鸿跋之四,加上题跋装裱全画总长超过十米。

《八十七神仙卷》局部年湮世远的绢画,其绢丝已朽败至毫无韧性和筋骨了,往往一个轻巧的动作,甚至是众人的呼吸都有可能对它造成无法挽回的伤害。

而《八十七神仙卷》这幅作品,真迹从未完整展出过,甚至最近的一次展画(半幅画展开)也已经是十年前的事情。

正因为如此,为了更好地在观众面前呈现这幅国宝画作,避免对之产生破坏,中央美院美术馆从展厅空气、湿度、温度、安保、展柜设置等诸多方面做了精心周密的布置,方才得以迎接这幅古画。

浅析《八十七神仙卷》的线条美《八十七神仙卷》是中国传统绘画中的经典之作,其线条美在艺术上具有举足轻重的地位。

线条美是绘画艺术的基本元素之一,它通过简单的线条表现出丰富的情感和意境,在传统绘画中占据着非常重要的地位。

本文将从不同角度对《八十七神仙卷》中的线条美进行浅析,希望能够带领读者深入了解这幅杰作的魅力和艺术价值。

我们可以从线条的笔墨运用展开分析。

《八十七神仙卷》是一幅长卷,其使用的线条主要有干、湿两种,干笔和湿墨相得益彰,相互配合,使作品在线条的运用上表现出了极其丰富的变化。

在卷轴的整体布局上,画家运用干笔画出神仙的形象轮廓,湿墨则描绘出神仙的服饰、道具和背景。

干墨的使用使线条显得稳重、浑厚,具有一种刚柔并济的美感;湿墨的使用则使线条更加流畅、细腻,给人以神韵飘逸之感。

这种笔墨运用的巧妙配合,为《八十七神仙卷》的线条美增添了独特的韵味。

我们可以从线条的结构造型来分析。

《八十七神仙卷》在线条的构图上非常讲究,线条的结构造型精致而富有变化,既有粗犷豪放的笔势,又有婉约隽秀的线条,使整幅作品呈现出了极富动感和韵律感的艺术效果。

在卷轴的整体布局上,画家运用线条将八十七位神仙的形象连接成一体,形成连绵不断的线条美感。

每一位神仙的线条构造都非常丰富多变,既有飘逸的云衣,又有潇洒的道袍,线条的运用将神仙们的形象描绘得栩栩如生,给人以强烈的视觉冲击力。

线条还展现出了神仙们各自的性格特征和神态表情,使整幅作品呈现出了鲜明的个性特色。

我们可以从线条的意境表达来分析。

《八十七神仙卷》通过线条的精湛表现,塑造了一幅幅优美的神仙形象和神秘的仙境景象,展现出了一种神秘、神圣的意境。

线条的细腻和流畅,使整幅作品给人以一种宁静、祥和的感觉,仿佛观者置身于仙境之中,感受到了天人合一的境界。

线条还表现出想象力的丰富和情感的细腻,使作品充满了诗意和浪漫主义情调。

通过线条的意境表达,画家成功地创造出了一种超越凡俗的美感,使观者在欣赏作品的也得到了心灵上的陶冶和启迪。

浅析《八十七神仙卷》的线条美

《八十七神仙卷》是明代著名画家吴彬所绘,深受文人雅士喜爱的一幅长卷,因其神

仙形象各异、神态各异且线条清晰流畅而被誉为线条美的代表作之一。

首先,线条美是指画面上线条的细腻、流畅、优美以及构图的巧妙运用,是中国绘画

艺术中的重要元素之一。

《八十七神仙卷》中的线条美体现在如下几个方面:

一、线条的精细细腻

《八十七神仙卷》中的线条,尤其是神仙的仪表、服饰和道具,都非常精细细腻。

在

画面上可以看到,神仙的衣服、法器和周边装饰的细节处理十分精致,甚至能看出衣服上

的纹理和装饰品上的花纹。

加之神仙形态多样,满溢着无限的灵气和美感,使整块画面非

常生动有趣,给人以美好的视觉体验。

二、流畅的笔法和构图

《八十七神仙卷》的线条美之所以受到赞誉,还因为它采用了一种别出心裁的构图方式。

首先,通过相对稳定的对称轴线来确立画面的整体结构,然后巧妙地运用斜线、曲线、顺线和逆线等线条组合,使画面中的神仙形态各异,线条流畅而有节奏。

而且,无论是整

体布局还是局部构图,画面都十分和谐,整体感强烈,给人以愉悦的感觉。

三、巧妙的明暗表现

在运用线条表现阴影和明暗时,吴彬效仿了李唐的“交点透明法”,通过颜色、色相

和明度巧妙地表现出画面的层次感和透明感。

其中,神仙的衣服、道具等部分更是运用了

丰富的颜色和明度,使画面的整体色调非常明亮,并加强了画面的瞬间感和视觉效果。

综上所述,《八十七神仙卷》之所以成为中国线条美的代表作之一,是因为它构图巧妙、线条精细以及笔触流畅。

它不仅展现了画家吴彬的绘画功力,更展现了中国绘画独特

的美学魅力。

浅析《八十七神仙卷》的线条美《八十七神仙卷》是一幅具有很高艺术价值的卷轴画,创作于南宋时期,现收藏在故宫博物院。

这幅卷轴以纸本绢本、墨线描绘而成。

它描绘了八十七位神仙的形象,展示了中国古代人们对神仙的崇拜和想象。

这幅卷轴的线条美是其最显著的特点之一。

卷轴上的每一个神仙形象都被精细地描绘出来,线条工整而流畅。

画家运用细长的线条勾勒出神仙的身体曲线和面部轮廓,使得整个画面充满了动感和生气。

无论是神仙们舞动的仙袍还是飘逸的发丝,线条都表现出了轻盈、灵动的特点。

这种丰富的线条变化和笔触的灵活运用,使得每个神仙形象都栩栩如生,给人一种充满魅力和神秘感的感觉。

卷轴画中还利用了线条的对比和变化来表达神仙形象的特点和个性。

在卷轴的右侧,画家用细线条描绘了一个行走的神仙,他的动作优美而有力,线条的粗细和用力变化很大,表现出神仙力量无穷的形象。

而在卷轴的左侧,则用细线条勾勒出一个闭目而坐的神仙,他的线条较为平缓、柔和,显得宁静而深邃。

这种对比和变化的运用,使得每个神仙形象都具有了独特的特征,使整个卷轴画更加丰富多样。

值得一提的是,线条美不仅仅体现在描绘神仙形象上,还体现在绘制背景和细节描绘上。

卷轴画中背景的线条简洁而有力,勾勒出了山川和水流的形态,给人一种开阔和壮丽的感觉。

细节描绘上,画家运用细腻的线条描绘出神仙们的鬓发、衣袍纹理、手指关节等细节,使得整个画面更加真实和富有层次感。

《八十七神仙卷》的线条美是其鲜明的特点之一。

画家通过运用线条的变化和对比,将每一个神仙形象描绘得栩栩如生,给人一种神秘而有力的感觉。

线条美的运用也体现在背景和细节描绘上,使整个画面更加丰富生动。

这幅卷轴画不仅展现了神仙的风采与神秘,还展示了中国古代绘画艺术的独特魅力。

浅析《八十七神仙卷》的线条美《八十七神仙卷》是中国古代传世名画之一,画卷长达五十九米,高约三十三厘米,绘有八十七位神仙形象,艺术价值极高。

这幅画卷线条优美、流畅,给人留下深刻的印象。

本文将浅析《八十七神仙卷》的线条美,探讨其在中国绘画艺术史上的重要意义。

我们需要了解《八十七神仙卷》的作者是谁。

《八十七神仙卷》的作者是北宋著名画家吴道子,他是中国古代画坛上的一位重要代表人物。

吴道子的绘画作品以线条优美、构图精致而著称,他的画作往往给人以清新脱俗之感,具有极高的艺术价值。

由于他的绘画风格独特,被后人誉为“吴派神品”。

在《八十七神仙卷》中,吴道子利用了精湛的线条技法来勾勒神仙形象,使画面充满了生机和活力。

他的线条不仅描绘了神仙们的形体特征,还捕捉到了他们的神态和情感,展现出极高的艺术功力。

在这幅画卷中,线条的运用准确而富有节奏感,既展现出神仙们的柔美飘逸,又不失其稳重威严,形成了一种独特的美感。

我们可以从线条的运用角度来分析《八十七神仙卷》的艺术特色。

吴道子在这幅画卷中所运用的线条,不仅表现出了人物的形体特征,还体现了中国书法的艺术特色。

他将书法的笔墨意境融入到绘画之中,采用了骨法、筋法等书法技巧,使线条呈现出一种独特的韵律感。

这种线条的运用,既使人物形象栩栩如生,又表现出中国绘画独有的意境美,体现了中国绘画艺术的独特魅力。

我们可以从《八十七神仙卷》的线条美中看到中国绘画艺术的丰富内涵。

中国绘画自古以来就以线条取胜,注重用笔的运用和意境的表现。

《八十七神仙卷》作为中国古代绘画的杰作之一,展现了中国绘画艺术的独特魅力。

通过对线条的运用和表现力的发挥,吴道子展现了中国画家对“神仙”这一主题的独特理解,为观者展现了一场精彩的世界。

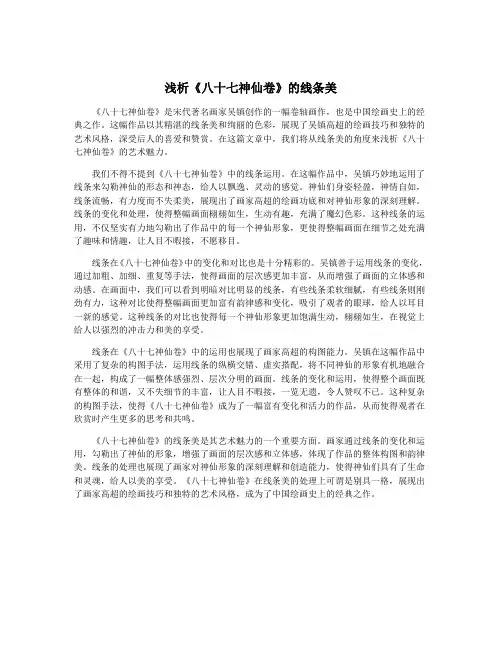

吴道子《八十七神仙图卷(局部)》1、吴道子《八十七神仙图卷(局部)》【赏析】我国现存的《八十七神仙图》,是北宋时期白描人物的真迹,画卷上有八十七位“朝元”列队行进的神仙,其中女神尤多。

这幅名画传了800多年后不幸流落海外。

1936年由徐悲鸿赎回国宝。

1953年,徐悲鸿辞世,他夫人遵照他的遗嘱,将《八十七神仙图》献给了国家博物馆。

2、经典油画《月夜》【赏析】这是一幅被人誉为“爱情诗”的油画,画家用银灰色的调子,来渲染恬静的夏夜,没有微风,参天的菩提树显得神秘幽邃,夜色中的蔷薇花散发出清香。

人物与环境处理得十分和谐,迷蒙的月光洒满林中,恍若仙境,令人陶醉。

画家:俄国伊凡.尼古拉耶维奇.克拉姆斯柯依。

3、胡佩衡《深山小径》【赏析】此幅为画家早期作品,笔法上变化王蒙皴意,在南宗笔法中又糅入北宗之力,兼以干擦湿染,浅绛复施青绿,得山重水复、林木郁茂之致,足见画家深厚的传统功底。

整幅画结体虽然复杂,但气韵周流、疏朗清幽,也许这正是他在题跋中所谓“寓镖缈于沉着之中”的旨趣。

4、宋徽宗书法【赏析】瘦金体是宋徽宗(赵佶)创造的书法字体。

其特点是瘦直挺拔,横画收笔带钩,竖划收笔带点,竖钩细长,结体笔势取黄庭坚大字楷书,舒展劲挺。

赵佶治国无能,但其擅长于书画艺术,对于书画艺术的提倡和创作,以及对于古代艺术的整理与保存有突出贡献,也推动宋代书画达到了新的高峰。

5、林风眠《黄山松涛图》【赏析】此幅为其少见的采取非方形、立轴构图风景图画。

黄山的壁裂千仞,化为远处朦胧的山峦;被秋色染得金黄的蓊郁山林,则是历历在目,成为画面最显目的焦点。

画家寄情于山水怀想,融入真情与诗意在其线条、造型与色彩结构之中,没有过多的雕饰,仅有怡然自得的朴真写意。

6、徐悲鸿《巴人汲水图》【赏析】2010年12月10日,北京翰海拍卖场上,徐悲鸿巨幅以1.71亿元成交。

此图是一幅真实记录重庆人民辛勤劳作的艺术珍品,被誉为徐悲鸿最具人民性和时代精神的四大代表作之一。

《八十七神仙卷》赏析

《八十七神仙卷》是明末清初的文学作品,由七十八章的神仙传说组成,以神仙的传奇经历为主要内容。

《八十七神仙卷》凝结着北方民间传说传统,巧妙地混合了神话、传说和小说等文学流派,是具有很高文学价值的历史文化瑰宝。

作为一部经典的民间神话,《八十七神仙卷》记载了七十八种神仙的传说故事。

其中包括有关神仙的佛家传说、道家传说以及妖怪怪物的故事,结合了神仙神奇的功法、灵施、奇遇和实践内容,可以说涵盖了古今中外神仙世界的精彩内容。

《八十七神仙卷》叙述了神仙们怎样渡过艰难险阻,怎样逆袭成功、历经沧桑,怎样在江湖上尽显威风,怎样运用超自然力量施展神迹,这些故事既具有现实性,又能引发人们的幻想,展示着弥足珍贵的中国传统文化精神和观念。

此外,《八十七神仙卷》对寓言话语也很重视,它的寓言故事也深化了文学叙述的内容,以神仙为代表的精彩故事,为人们提供了一种智慧,即“行善积德,勤劳有功,心存善念,报善报恶”的人生智慧。

《八十七神仙卷》的文学特色也极其丰富,它善于运用“奇惊人心”的手法和“虚实并用”的手段,以宏伟的景象、神秘的情节、精致的细节和细腻的情感,为读者带来充满芬芳的叙事景象。

它用最精炼的文字描绘了神仙象征着浩瀚大气的精神世界,把传统中国文化的理念变成了一种融汇、多元的情节。

《八十七神仙卷》是一部具有独特文学风格的民间神话,它不仅提供了读者独特的叙事情节,更把传统的神话深刻地唤起了人们的记忆,从而通过神仙的传奇故事,传承了我国悠久的文化传统。

它不仅展示了我国民间传统文化的深邃精神,也彰显了中华民族博大精深的文化瑰宝。

《八十七神仙卷》赏析

《八十七神仙卷》,又称《八十七仙境亭》,是古代中国传统文学中一部丰富多彩的传奇小说。

该作品由明代作家高衡创作,记述了八十七位神仙的冒险故事。

写作深入人心,故事情节生动、富有想象力,特别逊才晚辈,深受各时代文学家和读者的青睐。

《八十七神仙卷》以大量精美的神话故事塑造出一个神仙境界,以洞天福地、瑶池仙境为背景,融合了大量传说、神迹、妖怪、仙人、灵兽、精灵、仙草、仙菜等元素,造就了一个神仙世界。

书中历数八十七位仙翁、神、仙的冒险之旅,构建出一个精彩绝伦的仙境。

书中涉及了大量的神话传说,并以幽默的叙述方式,让读者笑出声来。

此外,书中还散发着一股浓郁的神仙文化气息,以及大量书中丰富的文化知识,使其成为一部经典文学作品。

通过《八十七神仙卷》,大家可以看到古代神仙文化的多样性和丰富性。

书中神仙的动作、举止无不充满着传说中的神秘气息,令人惊叹。

更令人惊奇的是,书中收录的神仙们的脸谱,呈现出古代神仙文化的丰富多彩。

书中的神话传说、流传千古的神仙文化,让读者不仅可以品味其中的神仙文化之美,还可以深入研究其中的神仙文化的历史、宗教和社会等方面的内容,充实自己的文化素养。

《八十七神仙卷》是一部经典文学作品,它不仅充满着神话传说,而且它还蕴涵着中国古代神仙文化,而这正是这部小说之所以能够受到广大读者喜爱的原因之一。

读者可以在阅读《八十七神仙卷》中,感受到无穷的惊奇与美妙,学习古代神仙文化,体味古代文学的精华。

八十七神仙图赏评为纪念徐悲鸿诞辰115周年,徐悲鸿纪念馆特地拿出镇馆之宝《八十七神仙卷》,按原作1:1比例设计制作,相对于栉风沐雨的原作,黄金版画卷视觉效果更加辉煌壮观,人物形象更加灵动鲜明,既保持了中国绘画的传统特色,又彰显了当代黄金工艺的超凡绝技,使《八十七神仙卷》的艺术魅力得以完整再现。

传承中国传统文化精髓,送给今人一份厚重的文化遗产。

《八十七神仙卷》为一代画圣吴道子的冠世巨作,也是吴道子现世仅存的一部白描绢本。

是至今存世屈指可数的中国古代重要艺术瑰宝,代表了中国唐代白描绘画的最高水平,原作纵30厘米,横292厘米。

画面以道教故事为题材,纯以线条表现出八十七位神仙出行的宏大场景:神将开道,压队;头上有背光的帝君居中;其他男女神仙持幡旗、伞盖、贡品、乐器等,簇拥着帝君从右至左浩荡行进。

队伍里,帝君、神仙形象端庄,神将威风凛凛,众多仙女轻盈秀丽。

画面笔墨遒劲洒脱,根根线条都表现了无限的生命力。

众神仙脚踏祥云,御风而行,令观者顿生虔敬之心。

那优美的造型,生动的体态,将天王、神将“虬须云鬓,数尺飞动,毛根出肉,力健有余”的气派表现得淋漓尽致;冉冉欲动的白云,飘飘欲飞的仙子,加上亭台曲桥、流水行云等的点缀,画面优美,宛若仙境,赏画间似有仙乐在耳畔飘荡,使整幅作品具有“天衣飞扬,满壁风动”的艺术感染力。

全幅作品没有着任何颜色,却有着强烈渲染效果。

被当废纸,一代名画明珠蒙尘在中国艺术史上,有三位艺术家被戴上“圣”的桂冠:一位是晋代王羲之,被誉为书圣,一位是唐代杜甫,被誉为诗圣,还有一位被誉为画圣,那就是唐代的吴道子。

“吴道子屏风一扇值金二万,为当时最高者”。

《八十七神仙卷》是一代画圣吴道子现世仅存的一部白描人物长卷。

因场面之宏大,人物比例结构之精确,神情之华妙,构图之宏伟壮丽,线条之圆润劲健,代表了中国古代白描绘画的最高水平,其艺术魅力堪与宋代张择端的《清明上河图》比肩。

八十七神仙卷》是国家一级文物,相传为唐代画圣吴道子所绘,是中国古代绘画艺术珍品之一,描绘了道教中传说的五方帝君一同朝拜原始天尊的内容,由徐悲鸿先生花巨资从一德籍夫人手中购得。

行列中的神仙人物有四种类型:头上有光环的帝君即东南二帝,男神仙十二名(其中扶桑大帝头上亦画光环),武装甲胄神将八名,女童神仙六十七名(金童、玉女)。

整个行列的人物形象是按一定的道教规仪来描绘的。

画家努力追求诸神的个性特点:如东华帝君眉宇轩昂、似笑非笑;众女仙姿容秀丽、眉目顾盼、神采如生。

作者以飘逸飞扬的线条勾画了稠密重叠的衣摺、君仙的头饰、仪仗和众仙女变化多端的动作姿态。

整个行列中人物的不同神态、动作以及裙带、旌旗、花技等,都和谐地统一在庄严愉悦和徐缓优美的旋律中。

构图宏伟壮丽,结构严谨,线条遒劲飘洒,变化有致,充分体现了旌旗飞扬、裙带风动的“吴装”风格特征。

此画卷原系壁画粉本,故不著色,世人每以未留彩本为憾。

当代著名工笔重彩人物画家、北京工笔重彩画会副会长任率英先生晚年历时数载精心创作,放大设色,完成了巨幅工笔重彩《八十七神仙卷》,终使国之瑰宝,华彩再现。

画面气势恢弘,服饰冠带华丽辉煌,五彩缤纷,绚丽清雅,极富艺术欣赏价值和收藏价值。

为此,北京三希堂特别推出仿真手卷,编号限量发行3000轴。

邀请名家手工精裱,并配装竹雕画盒和精美手提袋,使之既可作为高雅礼品,珍贵收藏,又可悬挂厅堂,赏心悦目。

八十七神仙卷价值连城的唐代名画《八十七神仙卷》,是中国古代著名的白描人物长卷,为一代画圣吴道子的冠世巨作,也是吴道子现世仅存的一部白描绢本。

因场面之宏大,人物比例结构之精确,神情之华妙,构图之宏伟壮丽,线条之圆润劲健,而被历代画家艺术家奉为圭臬。

《八十七神仙卷》是我国美术史上极其罕见的经典传世之作,代表了中国古代白描绘画的最高水平,其艺术魅力堪与宋代张择端的《清明上河图》比肩,它栉千年之风,沐五朝之雨,送给今人一份厚重的文化遗产,实在是艺术史上的一个伟大奇迹!说到八十七神仙卷就不能不说到著名艺术家徐悲鸿先生有着一段可歌可泣的故事——1937年5月;当时任中央大学艺术系主任兼教授的徐悲鸿应香港大学的邀请赴香港举办画展。

一天,作家许地山和夫人介绍给他去看一位德籍夫人收藏的中国字画(因为这位女士打算出售收藏的据说是四大箱字画)。

徐悲鸿的到来,自然使她十分欣喜。

她亲手将四箱字画一一打开。

徐悲鸿看了第一箱,又看了第二箱,从中挑出了几件他欣赏的佳作。

看到第三箱时,徐悲鸿眼睛陡然一亮,一幅很长的人物画卷奇迹般地出现在他的面前,以至他展开画卷的手指都因兴奋而颤抖。

他激动地几乎叫喊出来:“下面的画我都不看了!我只要这一幅!”德籍夫人愣住了,她仍请求徐悲鸿看下去。

但是,徐悲鸿连连摇头说:“没有比这更使我倾心的画了!" 徐悲鸿当即提出用手头仅有的一万元现金买这张画。

德籍夫人从徐悲鸿急切的情绪里悟出了这张画的价值,又有些舍不得了。

徐悲鸿又提出愿意再加上自己的七幅作品,作为交换。

德籍夫人略为犹豫后表示了同意。

这幅唐画《八十七神仙卷》是一幅白描人物手卷,佚名,深褐色绢面上用遒劲而富有韵律的,明快又有生命力的线条描绘了八十七位列队行进的神仙。

那优美的造型,生动的体态,将天王、神将那种“虬须云鬓,数尺飞动,毛根出肉,力健有余”的气派表现得淋漓尽致,那冉冉欲动的白云,飘飘欲飞的仙子、使整幅作故具有“天衣飞杨,满壁风动”的艺术感染力。

全幅作品没有着任何颜色,却有着强烈渲染效果。

--画面没有任何款识,但徐悲鸿一眼就看出这是一幅出于唐代名家之手的艺术绝品。

它代表了我国唐代人物画白描技法的杰出成就。

无怪乎徐悲鸿的好友--张大千和谢稚柳见之也对其夸赞不已。

张大千认为“北宋武宗元之作,实滥觞于此”(指《朝元仙杖图》--北宋画家武宗元的惟一传世作品),而谢也认为是“晚唐之鸿裁,实宋人之宗师”,并喻之为稀世之宝,自己的收藏被同道好友赞赏品评,真乃人生一大快事。

徐悲鸿在《八十七神仙卷》跋文中写道,此卷之艺术价值“足可颉颃欧洲最高贵名作”,可与希腊班尔堆依神庙雕刻,这一世界美术史上第一流作品相提并论。

徐悲鸿将其定名为《八十七神仙卷》,并亲手将一方刻有“悲鸿生命”四字的印章,小心地打印在画面上。

从此,这被徐悲鸿视为生命的《八十七神仙卷》就日夜不离地跟随着他。

而徐悲鸿也为自己能为这件已流失于外国人之手的国宝赎身,使其回归祖国,视为平生最快意之事。

1939年1月,徐悲鸿只身一人携带自己的精品及所收藏的历代书画数百件,由香港赴新加坡举办筹赈画展。

画展取得极大成功,仅门票和卖画所得助市一万两千四百余元。

徐悲鸿将这笔巨款全部捐献,此笔义款成为当时广西第五路军抗战阵亡遗孤的抚恤金。

此后,徐悲鸿又先后在吉隆坡、恰保、摈城举办义展,共得款六万余元,也全部作为救济祖国难民之用。

徐悲鸿抗日爱国的义举在当地广为传说。

1941年12月,太平洋战争****,日军飞机袭击了新加坡。

新加坡淬不及防,陷入一片混乱。

徐悲鸿原定赴美展览计划不能成行,使他进退两难。

而最使他困扰的是随身携带的数百件珍贵艺术品将如何处置。

经过周密的商议,林庆年、庄惠泉等人将徐悲鸿疏散到安溪会馆办的崇文学校内。

林和庄都是徐悲鸿筹赈画展筹委会领导人,他们把徐悲鸿存放在好友黄曼士家中的绘画、书籍、印章、陶瓷及四十余幅不易携带的油画秘密运到崇文学校,并装好放在一些皮蛋缸里。

将其埋在一口枯井里。

徐悲鸿不忍心撇下这批积累多年的宝贝,于是,决定留在新加坡,要与他的艺术品共存亡,时局越来越紧张,在朋友们的多次劝说下,徐悲鸿决定回国却又担心归途中有闪失,他决定轻装简从,经再三挑选,只得忍痛将自己的大量作品留在了新加坡,只身携带《八十七神仙卷》登上开往印度的最后一班客轮,取道缅甸,历经艰辛回到祖国。

国宝得救了,可是徐悲鸿呕心沥血创作的四十余幅油画却不知去向。

数十年心血,他为之伤痛,然而当徐悲鸿看到完好无损的《八十七神仙卷》时,心中才感到宽慰。

1942年5月,徐悲鸿到昆明,举办劳军画展。

正当徐悲鸿沉浸在画展成功的兴奋之中时,一个致命的打击向他袭来。

5月10日,空袭警报响起,匆忙间他同大家一起跑进了防空洞。

当警报解除,回到住地时,忽然发现门和箱子都被撬开;自己珍藏的《八十七神仙卷》和其它三十余幅画竟不翼而飞。

此情此景使他面色骤然煞白,眼前一片昏黑,仿佛五脏都在剧烈地翻腾。

他用双手支撑着桌子,竭力想使自己镇定下来,可是,只觉得头晕目眩……名画失踪,事关重大,惊动了云南省府,于是派员调查,限期破案,然而名画却如黄鹤飞去,渺无踪影。

徐悲鸿为此日日忧心如焚,三天三夜寝食不安,从此血压急剧上升,病倒在床上。

因此种下了高血压的病根,而多年后因高血压而病逝。

这件他为之重金赎身的国宝,被他用生命保护下来的国宝,你在哪里呢?他的内心在不断地呼唤。

想象方壶碧海沉,帝心凄切痛何深。

相如能任连城璧,愧此须眉负此身。

1944年夏,一封喜信从成都飞到重庆,写信人是中央大学艺术系女学生卢荫寰,她告诉老师,一个偶然的机会,使她看到了《八十七神仙卷》,因为她曾临摹过《八十七神仙卷》的照片,确认是原作无疑。

徐悲鸿决定立即前往成都。

当一切准备好后,他又取消了这个决定。

因考虑到,如果亲自去成都,风声传出,藏宝人因惧祸,可能会将画毁掉以销赃灭迹。

怎么办?难道眼看着失而复得的国宝又将永远失去?为了国宝的安全,徐悲鸿和夫人廖静文考虑再三,决定委托在新加坡办展览时认识的一位朋友新加坡来的刘德铭去成都,请他先找到藏画者,见到画,确认为真品后,与之交朋友,进而再花钱把画买回来。

很快消息传来,画已见到,确是原画,只是需要一大笔钱。

于是徐悲鸿不顾自己病体,又忙于日夜作画和筹款了。

先寄去20万现款,又一次次寄去自己的作品数十幅后,《八十七神仙卷》终于“完璧归赵”,又回到了徐悲鸿手中。

徐悲鸿和夫人兴奋地用颤抖的双手小心地打开画卷,八十七位神仙安然无恙地出现在他们的眼前。

这八十七位神仙依然是那样安详、肃穆,体态优美,仿佛没有受过任何的惊扰。

只是画面上盖有“悲鸿生命”的印章已被挖去,题跋也被割掉。

尽管如此,徐悲鸿依然激动不己,当即挥毫赋诗:得见神仙一面难,况与伴侣尽情看。

人生总是葑菲味,换到金丹凡骨安。