第五章 土壤学

- 格式:doc

- 大小:55.00 KB

- 文档页数:6

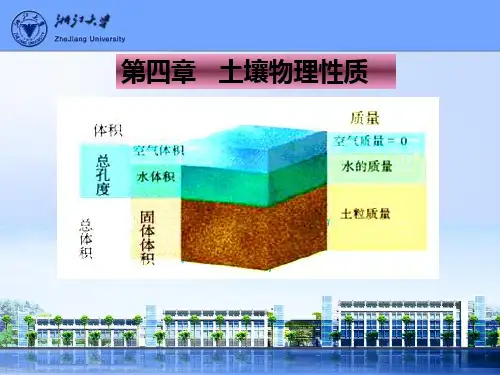

1.土壤的概念:土壤是陆地表面由矿物质,有机质,水,空气和生物组成,具有肥力的,能生长植物的未固结层。

2.土壤肥力:土壤能够供应与协调植物正常生长发育所需要的养分和水,空气,热的能力。

第一章1.矿物:概念—矿物是指岩石圈中化学元素的原子或离子通过各种地质作用形成的,并在一定条件下相对稳定的自然产物。

分类—形成矿物的地质作用,主要矿物可分为三种成因类型:(1)岩浆矿物。

(2)表生矿物。

(3)变质矿物。

2.矿物的物理性质:颜色,条痕,光泽,解理,断口,硬度。

【任记四个】3.常见造岩矿物:石英SiO2、正长石KAlSi3O8、斜长石Na(AlSi3O8)•Ca(Al2Si2O8)、白云母、黑云母、角闪石、辉石、橄榄石、蛇纹石。

【任记三个】4.地质作用:地质学上把引起地壳物质组成、地表形态和地球内部构造发生改变的作用,称为地质作用。

第二章:1.风化作用:风化作用是地球或近地球表面的岩石在大气圈中的物理、化学作用的变化。

石发生物理和化学的变化称为风化。

可分为物理风化,化学风化,生物风化。

2.土壤形成过程中的大小循环学说土壤形成不外乎是由土壤的有机质积累和地球化学两个基本过程组成的。

这两个基本过程则是土壤形成的实质(基本矛盾)。

土壤形成的实质是地质大循环和生物小循环的矛盾与统一。

土壤形成的过程也就是土壤肥力不断发展的过程。

3.土壤形成的因素:气候、母质、生物、地质、时间。

4.土壤剖面:(1)0层(A0)为枯落物层。

L层:分解较少的枯枝落叶层。

F层:分解较多的半分解的枯枝落叶层。

H层:分解强烈的枯枝落叶层,已失去其原有植物组织形态。

(2)A层:腐殖质层。

(3)B层:淀积层,里面含有由上层淋洗下来的物质,所以一般较坚实。

(4)C层:母质层5.耕作土壤剖面的形成:(1)表土层【可分为两层】1、耕作层:受耕作、施肥、灌溉影响最强烈的土壤层,厚度一般约20厘米左右。

耕作层易受生产活动和地表生物、气候条件的影响,一般疏松多孔,干湿交替频繁,温度变化大,通透性良好,物质转化快,含有效态养分多。

环境土壤学重点第一章:1.土壤的重要性;①是农业生产的基本资料②是生态系统中不可缺少的环节③是调控环境质量的中心要素2.土壤的概念;是位于地球表面和浅水水域底部具有生命力、生产力的疏松而不均匀的层次,是地球系统的组成部分和调控环境质量的中心要素。

3.土壤肥力(四大肥力指标:水、肥、气、热)土壤具有供应和协调植物生长所需的营养条件(水分、养分)和环境条件(空气、温度)的能力。

4.土壤净化力;土壤本身通过吸附、分解、迁移、转化等过程而使土壤污染物的浓度降低或消失的过程。

第二章:1.岩石(按成因分类:岩浆岩、沉积岩、变质岩及这三种岩石的特点);岩浆岩:地下深处的高温熔融岩,在地表或地下冷却凝固而成的岩石沉积岩:在地表和接近地表的常温、常压条件下,地壳上先期存在的原始物质,经过侵蚀、搬运、沉积和石化等作用形成的岩石特点:层理、波痕、化石变质岩:经变质作用而形成的岩石2.成岩作用;①压实作用②胶结作用③重结晶作用第三章:1.岩石的风化作用(三种风化)(物理和化学风化的区别);物理风化是地表岩石因温度变化和孔隙中水的冻融以及盐类的结晶而产生的机械崩解过程。

化学风化是岩石在水和水溶液的作用下产生的破坏作用,其结果岩石破碎变小,化学成分发生变化,形成新矿物。

包括溶解作用、水化作用、氧化作用、碳酸盐化作用。

生物风化:指岩石由生物活动引起的岩石破坏作用,表现为物理和化学两种形式。

物理风化使岩石由大到小,化学性质不变;化学风化使岩石成分发生改变,形成新矿物2.风化的因素(1、2、3)环境条件:气候、地形岩石性质:岩石的矿物晶格构造、矿物成分、岩石的结构与构造、节理状况主要矿物和岩石的风化特征3.土壤形成因素:(1、2、3、4、5、6具体如何影响的);成土母质:是建造土体的基本材料是土壤的骨架,是植物矿质养料元素的最初来源气候:决定着成图过程中的水热条件地形:母质物质的重新分配及水热条件的差异生物:营养物质的地质大循环和生物小循环。

第五章土壤水一、名词解释1、吸湿水2、吸湿系数3、膜状水4、最大分子持水量5、田间持水量6、饱和含水量7、毛管水断裂量8、毛管上升水9、临界深度10、有效水11、无效水12、萎蔫系数13、质量含水量14、容积含水量15、相对含水量16、水深17、土水势18、基质势19、压力势20、溶质势21、重力势22、土壤水吸力23、土壤水分特征曲线24、滞后现象25、土面蒸发26、水汽凝结27、入渗过程28、水的再分布二、填空题1、土壤含水量越少,土水势越______,土壤水吸力越______;相反,含水量越多,土水势越_______,土壤水吸力越_________。

2、数量法研究土壤水对水分类型的划分包括_____________﹑____________﹑_______________和______________,其中______________对植物有效性最高。

3、土壤含水量的表示方法有_____________﹑____________﹑_______________和______________ ,其中______________可作为判断是否需要灌溉的指标。

4、土壤水分的测定方法有______________、___________ 、______________、______________四种。

5、影响土壤水分特征曲线的因素有_____________________、____________________、 ____________________、____________________四个。

6、保墒措施放在_____________________________阶段。

7、土水势由___________、___________、___________、___________四个分势组成,在非饱和土壤中___________分势为零;在饱和土壤中___________分势为零。

8、土壤水不断以水汽的形态由表土向大气扩散而逸失的现象称为___________。

第五章土壤学第五章1.土壤水的类型?(一)土壤水的类型划分土壤水按其存在形态可分为下列几种类型:固态水—土壤水冻结时形成的冰晶。

汽态水—存在于土壤空气中的水蒸汽。

束缚水—又分为吸湿水(紧束缚水)和膜状水(松束缚水)自由水—又分为毛管水、重力水和地下水,其中毛管水又分为悬着水和支持毛管水。

2.吸湿系数、凋萎系数、田间持水量、毛管持水量、饱和持水量?二) 土壤水分常数土壤中某种水分类型的最大含量,随土壤性质而定,是一个比较固定的数值,故称水分常数。

1.吸湿系数吸湿水的最大含量称为吸湿系数(最大吸湿量)。

测定吸湿系数是在空气相对湿度98%(或99%)条件下,让土壤充分吸湿(通常为一周时间),达到稳定后在105℃~110℃条件下烘干测定得到吸湿系数。

土壤质地愈粘重,吸湿系数愈大。

土壤紫色土黄壤潮土砂土质地粘土重壤中壤砂土吸湿系数(%) 7.53 4.11 2.52 0.82、凋萎(萎蔫)系数植物永久凋萎时的土壤含水量称为凋萎系数。

土壤凋萎系数的大小,通常用吸湿系数的1.5~2.0倍来衡量。

质地愈粘重, 凋萎系数愈大。

(非活性孔度=凋萎系数×容重)3.田间持水量毛管悬着水达最大量时的土壤含水量。

它是反映土壤保水能力大小的一个指标。

计算土壤灌溉水量时以田间持水量为指标,既节约用水,又避免超过田间持水量的水分作为重力水下渗后抬高地下水位。

4.毛管持水量毛管上升水达最大量时的土壤含水量。

毛管上升水与地下水有联系,受地下水压的影响,因此毛管持水量通常大于田间持水量。

毛管持水量是计算土壤毛管孔隙度的依据。

(毛管孔度=毛管持水量×容重)(通气孔度=总孔度-非活性孔度-毛管孔度)5.饱和持水量土壤孔隙全部充满水时的含水量称为饱和持水量。

3.土壤水的有效性?(三)土壤水的有效性土壤水的有效性是指土壤水能否被植物吸收利用及其难易程度。

不能被植物吸收利用的水称为无效水,能被植物吸收利用的水称为有效水。

最大有效水含量是凋萎系数至田间持水量的水分。

第五章1.土壤水的类型?(一)土壤水的类型划分土壤水按其存在形态可分为下列几种类型:固态水—土壤水冻结时形成的冰晶。

汽态水—存在于土壤空气中的水蒸汽。

束缚水—又分为吸湿水(紧束缚水)和膜状水(松束缚水)自由水—又分为毛管水、重力水和地下水,其中毛管水又分为悬着水和支持毛管水。

2.吸湿系数、凋萎系数、田间持水量、毛管持水量、饱和持水量?二) 土壤水分常数土壤中某种水分类型的最大含量,随土壤性质而定,是一个比较固定的数值,故称水分常数。

1.吸湿系数吸湿水的最大含量称为吸湿系数(最大吸湿量)。

测定吸湿系数是在空气相对湿度98%(或99%)条件下,让土壤充分吸湿(通常为一周时间),达到稳定后在105℃~110℃条件下烘干测定得到吸湿系数。

土壤质地愈粘重,吸湿系数愈大。

土壤紫色土黄壤潮土砂土质地粘土重壤中壤砂土吸湿系数(%) 7.53 4.11 2.52 0.82、凋萎(萎蔫)系数植物永久凋萎时的土壤含水量称为凋萎系数。

土壤凋萎系数的大小,通常用吸湿系数的1.5~2.0倍来衡量。

质地愈粘重, 凋萎系数愈大。

(非活性孔度=凋萎系数×容重)3.田间持水量毛管悬着水达最大量时的土壤含水量。

它是反映土壤保水能力大小的一个指标。

计算土壤灌溉水量时以田间持水量为指标,既节约用水,又避免超过田间持水量的水分作为重力水下渗后抬高地下水位。

4.毛管持水量毛管上升水达最大量时的土壤含水量。

毛管上升水与地下水有联系,受地下水压的影响,因此毛管持水量通常大于田间持水量。

毛管持水量是计算土壤毛管孔隙度的依据。

(毛管孔度=毛管持水量×容重)(通气孔度=总孔度-非活性孔度-毛管孔度)5.饱和持水量土壤孔隙全部充满水时的含水量称为饱和持水量。

3.土壤水的有效性?(三)土壤水的有效性土壤水的有效性是指土壤水能否被植物吸收利用及其难易程度。

不能被植物吸收利用的水称为无效水,能被植物吸收利用的水称为有效水。

最大有效水含量是凋萎系数至田间持水量的水分。

4.土壤质量含水量、容积含水量、水贮量的数学表达式?二、土壤水分含量的表示方法(一)土壤质量含水量(θm) =[(W1-W2 ) / W2]⨯100%W1:湿土质量W2:干土质量W1-W2:土壤水质量(二)土壤容积含水量(θv)=(土壤水容积/土壤总容积)⨯100%θv = θm·ρ式中:ρ-- 土壤容重,g/cm3。

三)相对含水量=土壤含水量/田间持水量土壤有效含水范围(土壤有效含水范围是指土壤所含植物可以利用水的范围)A = F-W A:土壤有效含水范围;F:为田间持水量;W:为凋萎系数。

(四)土壤水贮量(1)水层厚度(水深DW mm) DW = θv ×h(土层厚度)5.土壤水分含量的测定方法?三、土壤水分含量的测定(一)烘干法先在田间地块选择代表性取样点,按所需深度分层取土样,将土样放入铝盒并立即盖好盖(以防水分蒸发影响测定结果),称重(即湿土加空铝盒重,记为W1),然后打开盖,置于烘箱,在105—110℃条件下,烘至恒重,再称重(即干土加盒重,记为W2)。

则该土壤质量含水量可以按下式求出(设空铝盒重为W3):θm =(W1-W2)/(W2-W3)(二)中子散射法此法是把一个快速中子源和慢中子探测器置于套管中,埋入土内。

其中的中子源(如镭、镅、铍)以很高速度放射出中子,当这些快中子与水中的氢原子碰撞时,就会改变运动的方向,并失去一部分能量而变成慢中子。

土壤水愈多,氢愈多,产生的慢中子也就愈多。

慢中子被探测器和一个定器量出,经过校正可求出土壤水的含量。

(三)TDR法(时域反射仪)将长度为L的波导棒插入土壤介质中,电磁脉冲信号从波导棒的始端传播到终端,由于波导棒终端处于开路状态,脉冲信号受反射又沿波导棒返回到始端。

考察脉冲输入到反射返回的时间以及反射时的脉冲幅度的衰减,即可计算土壤水分、盐分含量。

6.土壤水势的构成及各分势的概念?§5-2土壤水的能态一、土壤水势及其分势土壤中的水势主要由基质势、压力势、渗透势、重力势构成。

(一)基质势基质势(ψm)是土壤固相物质影响的量度,它包括了全部通过固相物质对水所产生的作用力,如毛管力、表面分子吸引力等对水所产生的一切作用。

基质势是负值,当土壤含水量饱和时最大=0土壤含水量越高,基质势也越高。

(二)压力势压力势(ψp)是指在土壤水饱和的情况下,由于受压力而产生的土壤水势的变化。

压力势是正值。

只有当土壤水分饱和时才有压力势,在不饱和土壤中压力势为0。

饱和土层越深,压力势越高。

(三)渗透势渗透势(ψs)是由土壤中可溶性盐所引起的势,它在盐渍土中常具有较大的意义。

相当于从土壤溶液中,透过半透膜抽吸单位数量的水所做的功。

渗透势是负值。

土壤溶质浓度越高,渗透势越低。

渗透势只有当存在半透膜时才对水分运动起作用。

渗透势(ψs)是由土壤中可溶性盐所引起的势,它在盐渍土中常具有较大的意义。

相当于从土壤溶液中,透过半透膜抽吸单位数量的水所做的功。

渗透势是负值。

土壤溶质浓度越高,渗透势越低。

渗透势只有当存在半透膜时才对水分运动起作用。

(四)重力势重力势(ψg),土壤水一直是处在地球重力场的影响下,重力势相当于使一定数量的水,由一个相应的水位抬高到一定高度所做的功。

任何时候重力势都存在。

高于参比面时为正,反之为负,参比面处重力势为0。

ψg=±mgz(五)土壤总水势(ψt)土壤水势是以上各分势之和,又称总水势ψt = ψm + ψp + ψs + ψg7.土壤水吸力?二、土壤水吸力土壤水吸力(T)是指土壤水在承受一定吸力的情况下所处的能态,简称吸力,但并不是指土壤对水的吸力。

一般说来,土壤水吸力相当于基质势,但土壤水吸力的数值为正值。

T=|- ψm|8.土壤水分特征曲线的意义?五、土壤水分特征曲线土壤水的基质势或土壤水吸力是随土壤含水率而变化的,其关系曲线称为土壤水分特征曲线。

土壤水分特征曲线表示土壤水的能量和数量之间的关系,是研究土壤水分的保持和运动所用到的反映土壤水分基本特性的曲线。

9.土壤水分特征曲线的滞后现象?土壤水分特征曲线的滞后现象土壤水分特征曲线还和土壤中水分变化的过程有关。

对于同一土壤,即使在恒温条件下,由土壤脱湿(由湿变干)过程和土壤吸湿(由干变湿)过程测得的水分特征曲线也是不同的。

这种现象称为滞后现象。

滞后现象的产生与土壤颗粒的胀缩性以及土壤孔隙的分布特点(如封闭孔隙、大小孔隙的分布等)有关。

10.土壤水分特征曲线的用途?水分特征曲线的用途首先,可利用它进行土壤水吸力S和含水率 之间的换算。

其次,土壤水分特征曲线可以间接地反映出土壤孔隙大小的分布。

第三,水分特征曲线可用来分析不同质地土壤的持水性和土壤水分的有效性。

第四,应用数学物理方法对土壤中的水运动进行定量分析时,水分特征曲线是必不可少的重要参数。

11.土壤水运动的类型?饱和流即土壤孔隙全部充满水时的水流,这主要是重力水的运动。

非饱和流土壤中只有部分孔隙中有水时的水流,主要是毛管水和膜状水的运动。

水汽移动。

12.土壤水的蒸发阶段?土壤水蒸发有三个明显的阶段:(1)大气蒸发力控制阶段(蒸发率不变阶段):特点:土壤水较多,向土面的导水率高,足以补偿土面蒸发消耗水量,所以蒸发率不变,一般可持续几天,丢水量也大。

雨水或灌水后及时中耕或地面覆盖是减少土壤水损失的重要措施。

(2)土壤导水力控制阶段(蒸发率降低阶段)特点:土壤蒸发的强度取决于土壤的导水性质,即导水率的大小。

该阶段维持的时间不长。

(3)扩散控制阶段:土面形成干土后,土壤水向干土层的导水率降至近于零时,液态水已不能运行至地表,在干土层下稍微湿润土层的水分汽化,形成水气分子通过干土层扩散到大气中去。

这一阶段,通过镇压以防止蒸发,抑制水气向大气扩散。

从以上三个阶段可以看出:保墒重点应该在第一阶段末和第二阶段初。

13.土壤水的入渗和再分布?四、土壤水的入渗和再分布雨水、灌水进入土壤的两个阶段:入渗和再分布。

(一)入渗入渗是指在给土壤供水期间,液态水自地表进入土壤的过程。

入渗速度随土壤含水量增加而降低,随入渗时间的延长而延缓,最后达到一个比较稳定的数值。

常使用的指标为最初入渗速率、最后入渗速率、入渗开始1h后的入渗速率。

渗吸和渗透过程——地面供水,水自上而下垂直运动。

渗吸:土壤吸水,直至毛管孔隙水饱和。

供水强度小,入渗速度主要取决于供水; 供水强度大,入渗速度主要取决于土壤的入渗能力。

入渗能力是决定地表径流的土壤因素,以入渗速率表示,mm/h,cm/d。

入渗能力取决于土壤的干湿度和孔隙状况。

渗透:水分通过大孔隙下渗,饱和水流,速度恒定——最后入渗速率,反映土壤的渗水能力,称渗透系数。

土壤入渗水自上而下形成饱和层→延伸层→湿润层(毛管水)及湿润前锋。

入渗过程中土壤水剖面水分分布,在质地均一的土壤剖面上如图所示。

无论表土下是砂层还是细土层,在不断入渗中最初都能使上层土壤先积蓄水,以后才下渗。

(二)土壤水的再分布地面停止供水,入渗终止。

土壤入渗水在重力、吸力梯度和温度梯度的作用下继续运动,称为土壤水的再分布。

土壤水的再分布,对研究植物从不同深度土层吸水有较大意义。

某一土层水的损失,不完全是植物吸水所致,还与上、下层水的再分布有关。

14.田间土壤水分平衡?五、田间土壤水分平衡土壤—植物—大气连续体(SPAC)(1)土壤水来源(收入)降水(P),灌水(I),上行水(U)(2)土壤水损失(支出)土面蒸发(E),叶面蒸腾(T),冠层截留(In),地表径流(R),下渗水(D)。

计算时段初、末土体储水量之差△W,土壤水分平衡表达式如下:△W=(P+I+U)−(E+T+R+In+D)蒸发和蒸腾合称蒸散(ET)。

地区水量平衡:收入—降水,支出—地面径流和蒸散,即P=R+ET15土壤中的溶质运移?§5-4土壤中的溶质运移一、溶质的对流运移对流——土壤溶质随土壤水分运动而运移的过程。

溶质通量——单位时间内通过土壤单位横截面积的溶质质量,通过对流运移的称溶质的对流通量。

Jc(溶质对流通量)=q(土壤水通量)c V=q/θ:土壤水溶液的平均孔隙流速则Jc=VθC二、溶质的分子扩散由于分子的不规则热运动(布朗运动)引起的,其趋势是溶质由浓度高处向浓度低处运移,以求最后达到浓度的均匀。

Jd0(溶质在自由水体中的分子扩散通量)、Jd (溶质在土壤中的分子扩散通量)符合菲克第一定律。

菲克第一定律:单位时间内通过垂直于扩散方向的某一单位面积截面的扩散物质流量(扩散通量J)与浓度梯度成正比。

表达式:J=-D(dc/dx)。

(C-溶质浓度;D-扩散系数)▪浓度梯度▪当介面两侧溶液间存在浓度差时,在介面允许溶质自由通过的条件下,高浓度侧与低浓度侧的溶质在空间上的分布是均匀递减的,此种浓度差在空间上的递减称为浓度梯度。