畲族语言学习(雷石平)

- 格式:docx

- 大小:13.84 KB

- 文档页数:4

畲族小说歌以畲语唱、念,具有浓郁的民族特色与区域文化特色。

可以说,它是畲族民间文化的重要载体和传承媒介,更是历史上跨民族、跨地区、跨省际之间文化交流的显证。

所以说,保护非物质文化遗产———畲族小说歌具有重要的历史意义与现实意义。

由于历史上畲族没有形成本民族的文字,因而其民族文化集中反映在口头传统与传承上。

歌谣是民族民间文化的载体,是口头语言的典型,是口头传统的主要方式,霞浦“畲族小说歌”集中反映出畲民的过去与历史记忆,并成为畲族文化传承和延续的主题,所以对“畲族小说歌”的分析是认识和理解畲族文化的重要工具。

据《霞浦县畲族志》载,“小说歌”属于畲族歌谣的一种,又称“全连本”或“戏出”,畲民俗称“大段”,属于长篇叙事歌,至今已有百余年历史。

霞浦畲歌,口传心授,在晚清以后出现借用汉字来记音的手抄唱本,使用大量土俗字,其读音借用霞浦话(汉语方言),其内容多取材于汉族民间神话故事、传说、章回小说、评话唱本等①。

可见,“畲族小说歌”是畲民集体智慧的结晶,是畲汉互动的显证,是在与汉文化进行交流的过程中借用汉字记录保存、传承表述畲族文化的体现。

“畲族小说歌”概况霞浦,自“晋太康三年(282)肇建温麻县以来,或称长溪,或称福宁,迄今已达一千七百零四年,为闽东北最古老之县邑。

”“几经变易,至雍正十二年(1734)乃定名霞浦,而县治以立。

”②霞浦县不仅历史悠久,拥有福建省最长的海岸线,而且还聚居着众多的畲民。

白露坑畲族村位于霞浦县溪南镇东北部葛洪山下,是该县最大的畲族聚居地,也是第一批国家级非物质文化遗产———霞浦县“畲族小说歌”的发祥地。

“畲族小说歌”最早是由霞浦县白露坑一带的畲族歌手将汉族章回小说、评话唱本改编而成的畲族山歌唱本,至今已有一二百年的历史。

在畲民心目中,白露坑人钟学吉(1856~1924)是他们引以为豪的第一代歌王。

“民国时期,他在伯父钟廷吉的熏陶启迪下,自幼喜爱歌谣,并且在担任福宁府山民会馆董事期间挖掘整理畲族民歌。

挖掘民俗文化资源,提升语文综合实践课文化内涵一、课堂实录师:这是一个伴随着歌声走来的民族,这是一曲在历史长河中悠悠飘来的歌,他们的歌沉淀着几多磨难,留下了馥郁醇香的故事和传说。

同学们,让我们一起走进畲乡,一起去领略民歌民谣的神韵。

今天我们要上的内容就是语文综合实践课——《民歌民谣采风》。

师:“畲”字,意为“刀耕火种”,畲族历史悠久,文化底蕴深厚,畲族民歌有什么特点?同学们在采风之前都做了许多前期准备,哪位同学能把这个问题,给大家说一下?生:畲族只有本民族语言,没有文字,许多民族历史、传说、故事都以山歌的形式流传下来,唱山歌是畲族人民抒发感情的一种方式,是他们智慧的结晶和艺术审美情趣的体现。

师:人教版《语文》基础模块(下册)第六单元的语文综合实践课——《民歌民谣采风》,我们选择了畲族民歌采风,这是因为闽东是全国畲族人口最多、分布最广、历史最悠久的聚居地。

大山深处的畲族聚居区山清水秀,这些灵山秀水造就了畲家人优美的唱腔,畲族民歌的“双音”、歌言、小说歌,入选民间音乐类国家级非物质文化遗产名录。

师:本次采风,我们分成三组,下面由三组同学现场展示采风成果,我们将评选出最佳实践奖、最佳展示奖和最佳热情奖。

生:我们是第一组,采风的地点是宁德市金涵畲族乡,在宁德畲族宫,拜访了畲族歌言传承人雷仙梅,学唱《祖宗颂》。

我们选定的采风小论文题目是《试析畲族民歌与<诗经>的对比》,本次采风活动,让我们了解畲族民歌的特点,感受畲族文化遗产传承人的情感和给我们的启迪。

下面由我们组的同学对我们的小论文做个陈述。

生:《诗经》的国风和畲族民歌的杂歌等同,《雅》、《颂》和《祖宗颂》、《祭祖歌》相近,但畲族民歌的“小说歌”,以叙事歌的形式,充实了畲族民歌的内容。

“诗言志”是孔子对《诗经》的评价,畲族民歌“歌言礼、歌言史、歌言情、歌言俗”,从内容上看,畲族民歌的容量比《诗经》大,它的社会作用和教育作用更明显。

师:下面请第二组同学给大家展示采风成果。

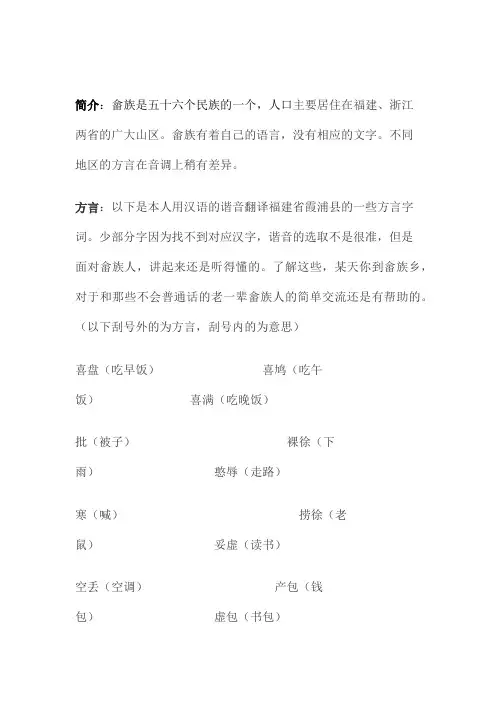

简介:畲族是五十六个民族的一个,人口主要居住在福建、浙江两省的广大山区。

畲族有着自己的语言,没有相应的文字。

不同地区的方言在音调上稍有差异。

方言:以下是本人用汉语的谐音翻译福建省霞浦县的一些方言字词。

少部分字因为找不到对应汉字,谐音的选取不是很准,但是面对畲族人,讲起来还是听得懂的。

了解这些,某天你到畲族乡,对于和那些不会普通话的老一辈畲族人的简单交流还是有帮助的。

(以下刮号外的为方言,刮号内的为意思)喜盘(吃早饭)喜鸠(吃午饭)喜满(吃晚饭)批(被子)裸徐(下雨)憨辱(走路)寒(喊)捞徐(老鼠)妥虚(读书)空丢(空调)产包(钱包)虚包(书包)老攻绪(雷雨)颠影(电影)可椎(茄子)轰(睡觉)金(针)今夕给(真是的)错也(茶叶)几苟(自己)居(猪)裳堂(衣架)即(姐姐)挠耶(热闹)宣班(上班)嗨(鞋子)鼻(肉)掐(车)山哈瓦(畲族话) 虚(书)埋下(不知道)嗨下(知道)羞(臭)嚷(冷)错给(砍柴刀)嘉胡(烤火)新裳(老师)供瓦(说话)阿汏(弟弟)阿郭(哥哥)铺(床铺) 捞椎(房子)厚喜(好吃) 掐估(石头)裳乎(衣裤)安鸠(中午)安补(晚上)陶亩(昨天)汉亩(明天)币(笔)布忐(播田)徐管(水管)妥脑(头脑)腮雯(洗碗)西(是)猜许(树木)抛坠(爬起)吹(菜)徐果(水果)匿猴(你好)也滩(夏天)喜摘(时节)扒花(百花)啪花(百花)台朽(看见)埋内(哪里)拷虚(考试)躲(桌子) 桃摸(头发)可包(傻瓜)哦(乖)阿妈(妈妈)阿爸(爸爸)喜馒(吃饭)居母(母猪)冰骨(苹果)由控(遥控)愁(草)戳(揉)冲布(丈夫)布娘(妻子)腿(口袋)拱迈蕊(说不来)劳喜(老实)听产(挣钱)刀掰(菜刀)利椎(李子)方言特点:发音上与汉字发音大有差别。

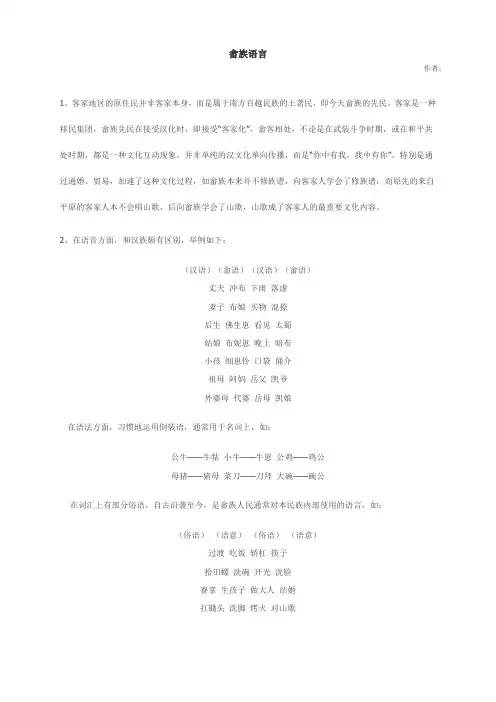

在语法方面,习惯得运用倒装语,通常用于名词上,如:公牛——牛牯小牛——牛崽公鸡——鸡公母猪——居母菜刀——刀掰大碗——碗公在词汇上有部分俗语,自古沿袭至今,是畲族人民通常对本民族内部使用的语言,如:轿杠(俗语)——筷子(语意)拾田螺(俗语)——洗碗(语意)做大人(俗语)——结婚(语意)附上一句畲族方言以及用畲族方言唱的《二十四气节歌》:/u58/v_NTc2NTY4NTU.html想了解关于畲族方言的更多信息,想听更多的畲族方言及歌唱欢迎百度搜索,享受不一样的风格。

走进畲族——畲语传习校本课程研究计划霞浦县民族小学一、课程产生的背景。

畲族是我国的一个古老的民族,历史源远流长,民族文化绚烂多彩,拥有自己民族的共同语言。

千百年来,随着社会发展,受畲汉通婚、人口流动增加等因素的影响,会讲畲语的人越来越少,畲语传承走上了漫漫路,畲语保护迫在眉睫。

我校是一所县级民族小学,在校生中绝大部分是畲族孩子。

在对畲族学生进行调查中,我们发现由于近年来随着城镇化进程的加快,大量的农民工涌入城关,畲族儿童很小就随父母离开了居住地,出现大部分畲族儿童不会讲畲语。

作为一所少数民族学校,积极开发、合理利用,在体现时代精神的基础上,吸纳传统文化中先进的文化营养,构建校园新文化体系,用全新的特色文化培育一代新人,是创办民族特色学校的需要,也是历史赋予我们的光荣而又艰巨的任务。

而且畲族是一个只有语言没有文字的民族,千百年来,畲语仅靠畲民“口口相传”。

因此开设畲语传习校本课程意义十分重大,不但是传承保护畲族文化的需要,而且能使更多的畲族学生了解和学习到本民族的优秀文化精华,使学生增强民族自豪感、民族意识和培养爱国主义情操。

二、课程开设目标。

1、通过畲语传习,推动畲族文化的有形化,营造校园畲族文化氛围,从而提高学生的民族文化素养和培养学生的民族自豪感。

2、通过畲语传习,使学生掌握本民族的语言,让畲语在我们民族小学生根发芽,以保持和发展民族文化,并形成学校特色,提升办学品位。

3、通过畲语传习,让汉族儿童了解畲族语言和民俗,增进汉族与畲族的交流、沟通和影响,以加强民族团结与融合。

4、通过畲语传习,使学生树立正确的学习理念和掌握基本的语言学习规律,做到学有所成、学以致用。

三、课程设计的理论依据。

1、《基础教育课程改革纲要》指出,学校在执行国家课程和地方课程的过程中,应结合本校的传统和优势,学生的兴趣和需要,开发或选用适合本校的课程。

我校是一所县级民族小学,在校生中绝大部分是畲族孩子。

依据我校自身性质、特色、条件以及可利用和能开发的资源,以办学特色为动力,实现学生个性发展、学校特色体现、社会需求得以满足。

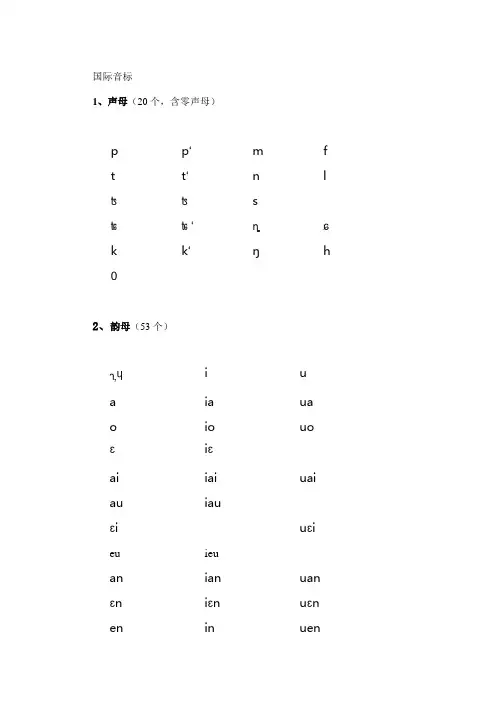

国际音标1、声母(20个,含零声母)p pʻm f t tʻn l ʦʦsʨʨʻȵɕk kʻŋh 02、韵母(53个)ɿ,ɥi ua ia uao io uoɛiɛai iai uaiau iauɛi uɛieu ieuan ian uanɛn iɛn uɛnen in uenɔŋiɔŋuɔŋoŋioŋuŋaʔiaʔuaʔɛʔiɛʔuɛʔɪʔiʔuɪʔɔʔiɔʔuɔʔoʔioʔuʔm n(ŋ)3、声调(6个)阴平33 刚开婚近柱唱放阳平22 穷寒鹅平床龙文上声25 古口好娘五女老去声31 盖共岸树大帽事阴入 3 急曲黑竹出七一阳入 1 月舌合六麦白食畲语拼音方案1、声母(20个,含零声母)b p m fd t n lz c sj q nj xg k n g h2、韵母(37个)ii i ua ia uao io uoee ieeai iai uaiau iaueei ueeieu ieuan ian uaneen ieen ueenen in uenoong ioong uoongong iong ungm n(ng)注:15个鼻音韵母对应的喉塞音韵母,未列入韵母表。

按照《少数民族文字方案中设计字母的几项原则》中关于“字母数目适当、便于教学使用”的原则,鉴于喉塞音都是入声,参照壮语和佤语的处理方法,省略喉塞音韵尾符号“ʔ”。

以入声作为辨认喉塞音的标志。

如:“ak”,实际读音是“aʔk”;“if”,实际读音是“iʔf”。

3、声调(6个)阴平 b阳平x上声 d去声t阴入k阳入 f(注:声调标在音节后面。

如:ueeix;took。

轻声不标调)。

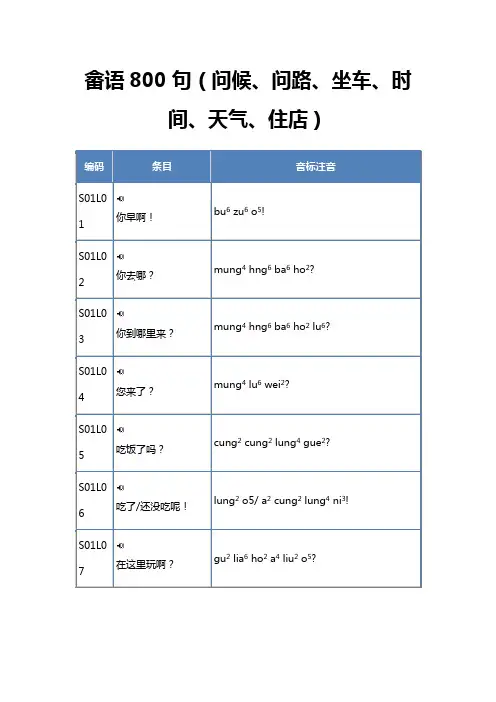

畲语800句(问候、问路、坐车、时间、天气、住店)你早啊!你去哪?你到哪里来?您来了?吃饭了吗?吃了/还没吃呢!在这里玩啊?好久不见了,没想到在这里遇到你。

今天遇到你很高兴。

来抽根烟吧!快进屋里来坐。

来休息一会再走。

最近在做什么?近来忙吗?家里都好吧?你叫什么名字?我的名字是秋香。

我介绍一下,这位是雷老师。

你是哪里人?今年多大了?你有空吗?谢谢你!对不起。

这个地方叫什么?你要去哪里?你们这里是不是横河镇?去嶂背走哪条路?走小路更近,不知道你知不知道路。

我要去支书家,怎么走?你带我去,好吗?这附近有厕所吗?去学校是从这里去吗?镇政府在哪里?大概要走多久?这里我也不太熟。

我不太清楚,你问问别人吧!不远,走几分钟就到了。

有点远,走车去吧。

你们走错路了!麻烦指一下路,我走错路了!直走,在前面右转就到了。

从这里出去就看见了。

看见前面那栋木房子没有?那就是!从这里可以过去吗?有一地图就好了!请问车站在哪里?我要去博罗,在哪里搭车?在路边拦车就可以了。

师傅,麻烦送我到车站。

能不能开快一点,我赶时间。

开慢点,路滑。

这条路经常堵车。

你要买哪里的车票?我买两张去东莞的车票,多少钱?三十元一张,你要几张?现在还有没有去广州的车?最晚一班车是什么时候?我想包你的车去龙门,去不去?从这里到广州要多久?现在通高速了,大概一个小时就到。

你是什么时候的车票?我是后天晚上九点的车。

幸好,差点就赶不上车了。

这个车去湖镇吗?师傅,到站了你就叫我一下!有没有横河下车的?到站了。

麻烦停一下,我在这里下车。

我会晕车。

今天是几号?今天是九月十号,教师节。

明天农历九月九,重阳节。

现在几点了?还差五分钟就八点。

篮球比赛几点开始?刚刚六点,还早呢。

今年猴年,明年是鸡年。

今年闰四月。

下个月农历初三是好日子。

你哪天生日?现在什么时辰?你什么时候有空?一起吃饭。

我们每天上班八个小时。

昨晚你干什么去了?今晚什么时候回家?明天又到周末了,真快啊!二十分钟可以到那里吗?你回来多久了?我回来三四天了,过几天就走。

畲族文化

畲族,又称畲族侗族、江南侗族,是中国的一个少数民族,主要分布在浙江、

福建、江西、安徽等地。

畲族有着特殊的文化传统,包括语言、服饰、建筑、音乐、舞蹈等方面,深受人们的喜爱和尊重。

语言

畲族的语言属于汉藏语系的台湾南岛语族,主要使用汉语方言。

畲族的语言有

着独特的发音特点和词汇,是畲族文化的重要组成部分之一。

服饰

畲族的服饰色彩缤纷,富有地方特色。

男性常穿深色长袍,头戴斗笠,女性则

喜欢身穿彩色长裙,头戴红头巾。

畲族服饰体现了其勤劳朴实的生活态度和对自然的尊敬。

建筑

畲族的建筑风格独特,主要以木质结构为主,采用榫卯结构,具有很高的抗震

性能。

畲族房屋多为独立小楼或平房,建筑风格古朴典雅,体现了畲族人民对自然环境的深刻理解和尊敬。

音乐

畲族的音乐富有动感和节奏感,常常伴随着锣鼓、唢呐等乐器的演奏。

畲族音

乐多以歌唱形式传承,歌词中蕴含着丰富的文化内涵,是畲族人民日常生活和庆典活动的重要组成部分。

舞蹈

畲族舞蹈优美动人,姿态婀娜多姿,常常展现出大自然的景色和人们的生活场景。

畲族舞蹈具有浓厚的乡土气息,以其独特的舞姿和热情的舞蹈节奏吸引着人们的目光。

畲族文化源远流长,代代相传,如今仍然熠熠生辉。

畲族人民以其独特的文化

传统和坚守传统的生活方式,为中华民族的多元文化贡献着重要的力量。

希望畲族文化能够得到更多人的了解和关注,继续传承发扬下去。

畲族语言作者:1、客家地区的原住民并非客家本身,而是属于南方百越民族的土著民,即今天畲族的先民。

客家是一种移民集团,畲族先民在接受汉化时,即接受“客家化”,畲客相处,不论是在武装斗争时期,或在和平共处时期,都是一种文化互动现象,并非单纯的汉文化单向传播,而是“你中有我,我中有你”。

特别是通过通婚、贸易,加速了这种文化过程,如畲族本来并不修族谱,向客家人学会了修族谱;而原先的来自平原的客家人本不会唱山歌,后向畲族学会了山歌,山歌成了客家人的最重要文化内容。

2、在语音方面,和汉族颇有区别,举例如下:(汉语)(畲语)(汉语)(畲语)丈夫冲布下雨落虚妻子布娘买物混捺后生佛生崽看见太蜀姑娘布妮崽晚上暗布小孩细崽伶口袋俑介祖母阿妈岳父凯爷外婆母代婆岳母凯娘在语法方面,习惯地运用倒装语,通常用于名词上,如:公牛——牛牯小牛——牛崽公鸡——鸡公母猪——猪母菜刀——刀拜大碗——碗公在词汇上有部分俗语,自古沿袭至今,是畲族人民通常对本民族内部使用的语言,如:(俗语)(语意)(俗语)(语意)过渡吃饭轿杠筷子拾田螺洗碗开光洗脸寮掌生孩子做大人结婚扛锄头洗脚烤火对山歌畲语中还有一种在盘问中运用的秘语,如问陌生客人姓名时,如对方姓兰(蓝),叫“顶角”,姓雷的叫“盖耳”;因兰(蓝)字下端“皿”有三个“口”,亦称“三窟油麻”;雷字下端的“田”有四个口,亦称“四窟油麻”……。

因为畲族兰(蓝)姓是依“大、小、百、千、万、念”6个字排行(雷、钟二姓只有5字排行)。

故在盘问时,往往说:“你的毛竹破几片?”(问排行辈份)“竹尾破落或脑头破上?”(问排行字头顺数或逆数)等。

如果答对了,就会按长辈、平辈或晚辈称呼,显示同宗的人的亲热。

畲族没有本民族的系统文字,通用汉语,但也有一些自己独创的文字,或将有些畲语写成同音汉字,或者自创少数文字,和汉语混合使用,如应用于记述山歌、族谱等,其含义往往和汉语不同,如:“*”(戴)“太”(看)“何”(有)“*”(他、她)“*”(不)“侩”(会、贤慧)“*”(叫、喊)“毛”(无、没)“龚”(与)“*” (搓)等等。

兰坪傈僳语发声类型兰坪傈僳语是中国彝族傈僳语支的一种方言,主要分布在云南省临沧市兰坪县。

兰坪傈僳语作为彝族的一种方言,具有独特的语音特点和发声类型,下面我们将详细介绍兰坪傈僳语的发声类型。

兰坪傈僳语的辅音共有18个,分别是/p, pʰ, t, tʰ, ʈ, ʈʰ, k, kʰ, k͡p, k͡pʰ, ͡͡m, m, n, ɲ, ŋ, l, ɭ, ʂ/。

其中/p, t, ʈ, k/四个辅音在词尾时会发生浊化,发音为/b, d, ɖ, g/。

/pʰ, tʰ, ʈʰ, kʰ/四个辅音在词首及词中时,会发生爆破音的缓化,发音为[ɸ, θ, ɕ, x]。

/k͡p, k͡pʰ, ͡͡m/这三个辅音为浊化爆破音。

兰坪傈僳语中的声调构造了兰坪傈僳语的音节结构,兰坪傈僳语的音节结构为(C)(C)(C)V(V)(C)。

在单音节词中,除了/a/元音以外,其他的元音可以带声调。

音节可以由C(V)CV(C)或(C)CV(C)V的形式构成,其中C代表辅音、V代表元音,括号内的内容可以省略。

兰坪傈僳语有四种声调,分别是阴平(͡),阳平(͡),上声(͡͡),去声(͡͡),这四种声调在不同的音节中表现出不同的音调。

兰坪傈僳语还有一个重要的语音特点,那就是声调对元音的影响。

在兰坪傈僳语中,相同音节的发音会因为不同的声调而产生不同的语音。

同样是中央元音/a/,在不同声调下会发生音高和音长的变化。

兰坪傈僳语的发声类型包括辅音系统、元音系统、声调和音节结构,这些语音特点共同构成了兰坪傈僳语的独特发音系统。

兰坪傈僳语作为彝族的一种方言,其语音特点在彝族语言中具有一定的代表性和影响力。

通过了解兰坪傈僳语的发声类型,我们不仅可以更好地理解和学习这门语言,还可以更深入地了解彝族的语言和文化。

畲族语言畲族的语言文化有什么独特之处>有句歌词唱到:56个民族,56枝花,56个兄弟姐妹是一家,56种语言,汇成一句话,爱我中华。

可见中国民族文化之多样化,每个民族都有他们自己的语言。

畲族语言,畲族通用汉字,其语言畲语,属于汉藏语系。

那么,让我们一起走进畲族文化看看他们的语言文化吧。

畲族语言,畲族通用汉字。

畲族语言可分为山客话、东家话、活聂话三种。

1、山客话(约50万人,畲族主体使用,属于汉藏语系,汉语族,汉语支);2、东家话(约5万人,属于汉藏语系,苗瑶语族,苗语支,川黔滇方言);3、活聂话(约0。

2万人,属于属于汉藏语系、苗瑶语族、苗语支。

发音方法(语音)与瑶族人使用的炯奈话(也有说是瑶族优勉话)最为接近,但语序靠近汉语)。

在畲族语言中,“哈”就是“客”的意思,比如,我们叫“客人”为“人客”,近似于汉语拼音“ENinHa”。

所以,我认为“山哈”就是“山客”,不是山里的客人,而是客山而居,尊山为主我为客。

这可以从畲族祖先的迁徙历史与落脚点,从畲族祖先的生产与生活方式中推断。

当地的汉族、回族人民则称我们为“畲客”,他们都是讲闽南话的,“畲客”的发音近似于汉语拼音“XiaKei”。

与客家话的关系这里所讲的“畲语”,指的是“山客话”,汉人称之为“畲客话”。

由于“畲客”是贬称,所以专家学者称之为“畲话,此畲语属汉藏语系,语根为汉语。

如果按照这个标准来说,景宁的“畲语新闻”,应该称为“畲话新闻”。

此畲语与汉语客家话接近,是一种归属有争议的语言,汉族学者认为就是由客家话演变而来,是汉语的一个特殊方言(持这个观点的学者以罗美珍代表);而畲族学者则认为此畲语形成时间早于客家话,与客家话的关系犹如长幼关系(畲话形成早于客家话)或兄弟关系(同时形成,只是轨迹不同)。

但不管争议有多大,山客话属于汉语分支,毋庸置疑。

此畲语语音声母单纯,韵母发达,声调复杂,变调现象较普遍,音节多。

其词汇分虚、实两大类11种,实词尤为丰富,构词特点:多单音词,多转借和引申词,多偏正倒置词,保留不少古汉语词汇和词素。

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。

我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。

”6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。

”7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。

9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。

畲族有自己的语言作者:钟敏贤2005年8月8日凌晨于温州永嘉我是一位畲族青年,福建省福鼎人,没学过语言学,会讲普通话、闽南话、畲族话,接触过福鼎方言、福州方言、客家话、温州方言、湖北方言,就我这二十几年的经历与体会看,畲族有自己的语言,但这种古老的语言正在流失,如果不加以保护、抢救,那么这样一种宝贵的非物质活文物,将在不远的将来从人间消失。

我所掌握的畲族语言我是福建省福鼎市佳阳乡佳阳村人,原居住的自然村,都是钟姓畲族人。

我的外公(李)、姑父(李)、姨父(雷)及一些表亲(雷、蓝居多),都是畲族人。

从小开始,父母及族人就教我讲畲族话。

在我们那里,我们很少称自己是畲族人,而是“山哈人”,近似于汉语拼音“San Ha ENin”,我们自称自己的语言叫“山哈话”,近似于汉语拼音“San Ha Wa”。

在畲族语言中,“哈”就是“客”的意思,比如,我们叫“客人”为“人客”,近似于汉语拼音“ENin Ha”。

所以,我认为“山哈”就是“山客”,不是山里的客人,而是客山而居,尊山为主我为客。

这可以从畲族祖先的迁徙历史与落脚点,从畲族祖先的生产与生活方式中推断。

当地的汉族、回族人民则称我们为“畲客”,他们都是讲闽南话的,“畲客”的发音近似于汉语拼音“Xia Kei”。

我没有分析、研究过“山哈话”的特点,仅在这里,在有限的时间内,粗粗罗列一些:【特点一】倒装词:【特点二】单子:5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。

[saŋ xaʔuə ]畲族话畲语濒临消亡、传统服饰失传、畲族山歌濒临失传、畲族戏剧少有人看……在新的历史条件下,畲族文化受到诸多因素的影响而陷入失传危机。

近日,记者走进潮州凤凰山畲族村,发现畲族传统文化正受到严峻考验——畲族人不会讲畲语。

潮州凤凰山是中国七十多万畲族同胞世代相传的始祖开基地、民族发祥地,但由于各种各样的原因,目前凤凰山畲族人口只剩两千多人。

位于潮州市凤凰山脚下的李工坑村与福建接壤,村里有三百多人口,是凤凰山区畲族人最为集中的地方。

畲族文化日渐消失,这是记者走访李工坑村的最大感受。

在采访中,记者碰到的大多数畲族村民都不会唱山歌,他们穿的不是本民族的服装,说的是潮汕话,从外表上看与别的民族没有什么区别。

畲族是中国人口较少的民族之一,“畲”字来历甚古。

在《诗》、《易》等经书中就已出现。

南宋末年,史书上开始出现“畲民”和“拳民”的族称。

“畲”(She),意为刀耕火种。

畲族以农业生产为主、狩猎经济为辅。

早在公元七世纪,畲族先民就以自己辛勤的劳动开辟了闽、粤、赣三省交界的山区。

当时畲族先民的农业生产主要是“耕火田”,即“刀耕火种”,所耕之地多属于缺乏水源的旱地。

由于耕作粗放,生产力水平低下,农作物产量很低,加上长期居住在深山老林、野兽出没之地,所以狩猎经济一直比较发达。

“农耕”与“狩猎”是畲族早期的生产特点。

为何当地的畲族文化会处于濒危状态?该村一畲民告诉记者,随着公路的修建,原本闭塞的畲族小山村与外界有了沟通,畲民谋生方式、生活习俗以及居住环境不断发生变化,有的外出求学,有的外出打工,一拨拨的年轻人离开家乡,畲族村的传统文化传承便受到严峻的考验。

他说,在日常生活方面,如今的凤凰山畲民,已与本地的其他民族差别甚少,不要说小孩子,连现在女孩子出嫁的嫁衣都是现代化的。

曾几何时,畲歌在畲族人的生活中是必不可少的组成部分,但是随着社会的发展,畲歌慢慢退出人们的生活圈子。

“畲族没有自己的文字,千百年来靠歌记述历史,教育后人。

体验畲族语言教案教案标题:体验畲族语言教案教案目标:1. 了解畲族语言的基本特点和历史背景;2. 学习基本的畲族语言词汇和句型;3. 培养学生对畲族文化的兴趣和尊重。

教学内容:1. 畲族语言的介绍:畲族的分布、人口和语言特点;2. 畲族语言的基本发音和语调;3. 常用的畲族语言词汇和句型;4. 畲族语言与畲族文化的关系。

教学准备:1. 畲族语言的相关资料和图片;2. 畲族语言的录音或视频资料;3. 畲族传统文化的相关资料和图片;4. 课件或黑板、粉笔。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用图片或视频展示畲族的风俗和文化,激发学生对畲族语言的兴趣。

2. 引导学生讨论畲族语言在现代社会中的地位和重要性。

二、知识讲解(15分钟)1. 介绍畲族的分布、人口和语言特点,解释畲族语言与汉语的区别和联系。

2. 播放畲族语言的录音或视频资料,让学生听一段畲族语言的对话或歌曲,感受畲族语言的语音特点和语调。

三、学习基本词汇和句型(20分钟)1. 呈现畲族语言的基本词汇和句型,如问候语、家庭成员、数字等。

2. 分组练习,让学生模仿录音或教师的示范,用畲族语言进行简单的问答练习。

四、活动体验(20分钟)1. 分组进行角色扮演活动,让学生在模拟的畲族场景中运用所学的畲族语言进行对话。

2. 学生可以选择自己喜欢的畲族文化元素,比如服饰、乐器、舞蹈等,用畲族语言进行介绍。

五、拓展延伸(10分钟)1. 鼓励学生自主学习畲族语言的资源和途径,如畲族语言学习网站、学习社群等。

2. 引导学生思考畲族语言在保护和传承畲族文化方面的作用。

六、总结和反思(5分钟)1. 学生总结所学的畲族语言词汇和句型,并分享自己的学习体验。

2. 教师引导学生思考畲族语言学习对于促进多元文化交流和理解的重要性。

教学评估:1. 观察学生在角色扮演活动中的表现,包括语音语调的准确性和流利度。

2. 学生的课堂参与度和学习笔记。

教学反思:1. 教师在教学过程中要注意调动学生的积极性和兴趣,让学生主动参与到畲族语言的学习中。

同心村畲族语言语音研究同心村是一个位于中国南方的畲族村落,畲族是中国少数民族之一,他们有着独特的语言和文化。

在同心村,畲族语言一直是人们生活的重要组成部分,它不仅是他们交流的工具,更是他们身份认同的象征。

为了保护和传承畲族语言,一项名为“”的项目在该村展开。

该项目的目标是通过对畲族语言的语音特点、语音规律以及语音变异进行深入研究,为畲族语言的保护和发展提供科学依据。

在研究中,语言学家和语音学家们首先对同心村的畲族居民进行了调查和采访。

他们仔细收集了村民们在日常交流中使用的词汇、句子和口头表达方式。

通过分析这些语言数据,研究人员发现畲族语言的音节结构非常丰富多样,有着许多独特的声音组合和音调变化。

研究人员还对同心村的畲族语言进行了录音和分析。

他们利用专业的语音分析设备记录了村民们的语音样本,并对这些样本进行了详细的声学分析。

通过分析声音的频率、音高和响度等特征,研究人员得出了畲族语言的声音系统和语音规律。

研究结果显示,畲族语言的语音特点主要体现在韵母、声调和浊音等方面。

畲族语言有着丰富的韵母系统,包括前后、开合、鼻化等不同类型的韵母。

此外,畲族语言还有四个声调,分别用于区分不同的词意。

在浊音方面,畲族语言的浊辅音出现频率较高,这也是畲族语言与其他汉语方言的一个显著区别。

通过这项研究,我们不仅对畲族语言的语音特点有了更深入的了解,也为畲族语言的保护和传承提供了有力的支持。

研究人员建议,在教育领域加强畲族语言的教学,使年轻一代能够更好地掌握和使用畲族语言。

同时,政府和社会各界也应加大对畲族语言的宣传和推广力度,增强人们对畲族语言的认同感和自豪感。

同心村畲族语言语音研究的开展,为我们认识和了解畲族语言的丰富多样性提供了重要的线索。

通过这项研究,我们更加深入地认识到语言对于一个民族的重要意义,也更加坚定了保护和传承畲族语言的决心。

我们相信,在各方的共同努力下,畲族语言将得到更好地保护和发展,为我们的多民族国家增添更加丰富多彩的文化景观。

简介:畲族是五十六个民族的一个,人口主要居住在福建、浙江

两省的广大山区。

畲族有着自己的语言,没有相应的文字。

不同

地区的方言在音调上稍有差异。

方言:以下是本人用汉语的谐音翻译福建省霞浦县的一些方言字词。

少部分字因为找不到对应汉字,谐音的选取不是很准,但是

面对畲族人,讲起来还是听得懂的。

了解这些,某天你到畲族乡,对于和那些不会普通话的老一辈畲族人的简单交流还是有帮助的。

(以下刮号外的为方言,刮号内的为意思)

喜盘(吃早饭)喜鸠(吃午饭)喜满(吃晚饭)批(被子)裸徐(下雨)憨辱(走路)

寒(喊)捞徐(老鼠)妥虚(读书)

空丢(空调)产包(钱包)虚包(书包)

老攻绪(雷雨)颠影(电影)可椎(茄子)

轰(睡觉)金(针)今夕给(真是的)

错也(茶叶)几苟(自己)居(猪)

裳堂(衣架)即(姐姐)挠耶(热闹)宣班(上班)嗨(鞋子)鼻(肉)

掐(车)山哈瓦(畲族话) 虚(书)

埋下(不知道)嗨下(知道)羞(臭)

嚷(冷)错给(砍柴刀)嘉胡(烤火)新裳(老师)供瓦(说话)阿汏(弟弟)

阿郭(哥哥)铺(床铺) 捞椎(房子)厚喜(好吃) 掐估(石头)裳乎(衣裤)安鸠(中午)安补(晚上)陶亩(昨天)汉亩(明天)币(笔)布忐(播田)徐管(水管)妥脑(头脑)腮雯(洗碗)西(是)猜许(树木)抛坠(爬起)吹(菜)徐果(水果)匿猴(你好)

也滩(夏天)喜摘(时节)扒花(百花)啪花(百花)台朽(看见)埋内(哪里)拷虚(考试)躲(桌子) 桃摸(头发)可包(傻瓜)哦(乖)阿妈(妈妈)阿爸(爸爸)喜馒(吃饭)居母(母猪)冰骨(苹果)由控(遥控)愁(草)

戳(揉)冲布(丈夫)布娘(妻子)腿(口袋)拱迈蕊(说不来)劳喜(老实)听产(挣钱)刀掰(菜刀)利椎(李

子)

方言特点:

发音上与汉字发音大有差别。

在语法方面,习惯得运用倒装语,通常用于名词上,如:

公牛——牛牯小牛——牛崽公鸡——鸡公

母猪——居母菜刀——刀掰大碗——碗公在词汇上有部分俗语,自古沿袭至今,是畲族人民通常对本民族内部使用的语言,如:

轿杠(俗语)——筷子(语意)

拾田螺(俗语)——洗碗(语意)

做大人(俗语)——结婚(语意)

附上一句畲族方言以及用畲族方言唱的《二十四气节歌》:/u58/v_NTc2NTY4NTU.html

想了解关于畲族方言的更多信息,想听更多的畲族方言及歌唱欢迎百度搜索,享受不一样的风格。