元代染织工艺

- 格式:ppt

- 大小:1.17 MB

- 文档页数:21

距离论述元代染织工艺及其品种的设计风格元代是我国强盛而统一的时期,在历史的发展中占有重要地位。

它改变了自宋代以来积弱不振的政治局面,这种社会背景,必然影响着元代的工艺美术发展。

其工艺美术的特点有:1.和宋代相比,如果说宋代是“崇文”的,那么元代则是“尚武”的,元代在工艺美术上形成了粗犷、豪放、刚劲的艺术风格。

其器型庞大、装饰简略、色彩艳丽,反映了游牧民族雄健粗犷的审美要求和生活需要。

例如陶瓷器皿的厚重、粗大,丝织品流行加金技术而显得富丽辉煌。

2.元代的工艺美术体现了宗教色彩。

元代贵族统治者十分重视加强思想方面的统治,利用宗教麻痹各族人民的反抗意识。

元代最盛行的是佛教,尤其是西藏传来的喇嘛教,道教也盛行一时。

这些宗教的影响反映在了工艺美术的制作上,一些宗教内容的装饰题材和为宗教所用的器皿都常有所见,例如元代的团龙凤纹纳石失佛衣披肩。

3.元代的工艺美术还受到了外来文化的影响。

元代版图的扩大、交通的发达这些条件密切了国内各民族的联系,也加强了对国外的交往。

这些对于促进中外文化和经济的交流,对于发展工艺美术,都起了重要的作用。

元代丝织兴盛,宫廷工艺得到大力发展,以官府丝织品数量最多。

随着我国南方地区棉花种植的日益普及,元代有了发展棉纺织业的基本物质条件,纺织工业的发展受到了极大的刺激,达到了相当先进的水平。

在元代的染织工艺中,丝织、毛织、棉织都得到了一定发展,具有较高成就,具体表现在:1.元代的丝织在材料上多使用金线,“以金彩相尚”,以织金最具特色,被称为“纳石失”。

加金的织物又叫“织金锦”,一般指以片金线或圆金线为经纬织成的织金锦或织金缎。

“纳石失”特指元代的加金织物,它是以金线为经纬织成的金锦,在元代得到空前的发展。

中国古代丝织品加金大约始于战国,汉代以后进一步发展,唐宋时期织金技术已臻成熟,但织金锦的真正流行,是到女真族统治中国北部才开始,到元代达到极盛。

纳石失具有金碧辉煌的效果,对后世的影响极大,尤其是对明清流行的缎织物的产生具有重要的意义。

宋元时期的染织1、纺织技术的革新对纺织业的影响元朝初年,黄道婆将从黎族人民那里学到的先进的棉纺织技术和内地原有的纺织工艺结合起来,在制棉工具和织造方法上做出了重大的技术革新。

这种新式织机,极大的促进了纺织手工业的发展。

因此,当时乌泥泾出产的被、褥、带、帨等棉织物,上有折枝、团凤、棋局、字样等各种美丽的图案,鲜艳如画。

一时"乌泥泾被"不胫而走,附近上海、太仓等地竞相仿效。

这些纺织品远销各地,很受欢迎,很快淞江一带就成为全国的棉织业中心,历几百年久而不衰。

2、纺织工具的革新宋元之际,随着社会经济的发展,在各种传世纺车机具的基础上,逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。

大纺车与原有的纺车不同,其特点是:锭子数目多达几十枚,及利用水力驱动。

这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形,适应大规模的专业化生产。

以纺麻为例,通用纺车每天最多纺纱3斤,而大纺车一昼夜可纺一百多斤。

纺绩时,需使用足够的麻才能满足其生产能力。

水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明,如单就以水力作原动力的纺纱机具而论,中国比西方早了四个多世纪。

3、由于蒙元入侵,北方游牧民族的文化习俗不可避免的影响了中原纺织文化。

原料方面除了传统的桑、麻,来自草原的羊毛、毬毡等也开始进入中原纺织业。

4、织物以白色为尊,图案逐渐由繁到简,用色多以蓝、黑等素色。

当然传统纹样也得到了继承。

二、宋元时期的纺织业1、宋朝的纺织业已发展到全国的43个州,重心南移江浙。

丝织品中尤以花罗和绮绫为最多。

宋黄升墓出土的各种罗组织的衣物200余件,其罗纹组织结构有两经绞﹑三经绞﹑四经绞的素罗,有起平纹﹑浮纹﹑斜纹﹑变化斜纹等组织的各种花卉纹花罗,还有粗细纬相间隔的落花流水提花罗等。

绮绫的花纹则以牡丹﹑芍药﹑月季芙蓉﹑菊花等为主体纹饰。

此外有第一次出土的松竹梅缎。

印染品已发展成为泥金﹑描金﹑印金﹑贴金﹐加敷彩相结合的多种印花技术。

宋代的缂丝以朱克柔的“莲圹乳鸭图”最为精美,是闻名中外的传世珍品。

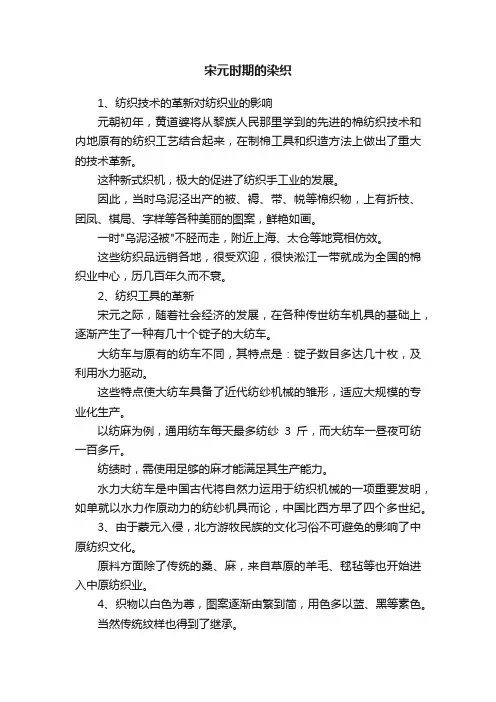

1 刺绣满池娇 元

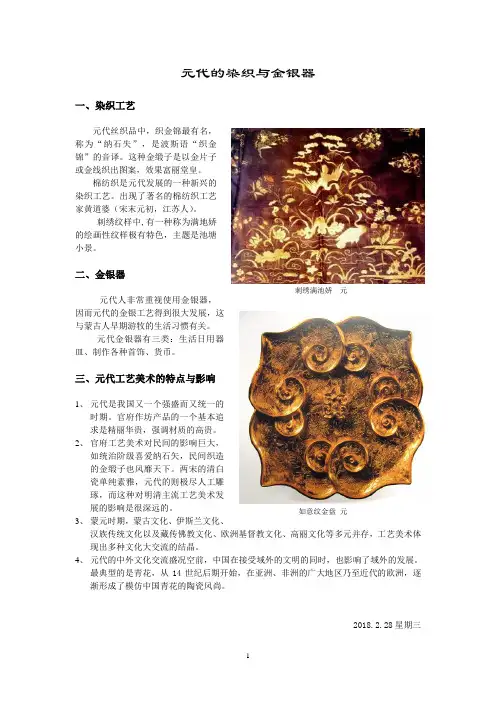

如意纹金盘 元

元代的染织与金银器

一、染织工艺

元代丝织品中,织金锦最有名,

称为“纳石失”,是波斯语“织金

锦”的音译。

这种金缎子是以金片子

或金线织出图案,效果富丽堂皇。

棉纺织是元代发展的一种新兴的

染织工艺。

出现了著名的棉纺织工艺

家黄道婆(宋末元初,江苏人)。

刺绣纹样中,有一种称为满地娇

的绘画性纹样极有特色,主题是池塘

小景。

二、金银器

元代人非常重视使用金银器,

因而元代的金银工艺得到很大发展,这

与蒙古人早期游牧的生活习惯有关。

元代金银器有三类:生活日用器

皿、制作各种首饰、货币。

三、元代工艺美术的特点与影响

1、 元代是我国又一个强盛而又统一的

时期。

官府作坊产品的一个基本追

求是精丽华贵,强调材质的高贵。

2、 官府工艺美术对民间的影响巨大,

如统治阶级喜爱纳石矢,民间织造

的金缎子也风靡天下。

两宋的清白

瓷单纯素雅,元代的则极尽人工雕

琢,而这种对明清主流工艺美术发展的影响是很深远的。

3、 蒙元时期,蒙古文化、伊斯兰文化、

汉族传统文化以及藏传佛教文化、欧洲基督教文化、高丽文化等多元并存,工艺美术体现出多种文化大交流的结晶。

4、 元代的中外文化交流盛况空前,中国在接受域外的文明的同时,也影响了域外的发展。

最典型的是青花,从14世纪后期开始,在亚洲、非洲的广大地区乃至近代的欧洲,逐渐形成了模仿中国青花的陶瓷风尚。

2018.2.28星期三。

工艺篇导言中国传统工艺,是历代中国人为满足自身物质需要和精神需要,采用各种物质材料和手工技艺所创造的手工艺品以及相应活动的总称。

作为中华艺术的重要组成部分,它既体现了工艺美术的一般特征,又显示了民族文化的鲜明个性。

中国传统工艺有烧造、织绣、印染、编结、木作、营造、装潢、扎糊、剪镂、刻印、画绘、塑作等技艺类型。

现在被习惯地划分为陶瓷、金属、染织、漆器、家具、编结和雕塑等几大门类。

一、烧造工艺1.陶冶泥火泥土最初的陶化,意味着人类对火的创造契机的第一次把握。

火,从此成为人类创造力的延伸。

谈论陶器烧造,人们因此爱说“火的洗礼”。

所谓“火的洗礼”是由火候、火焰作用于泥料来兑现的。

“火候”即温度,是界定“陶”和“瓷”的一项物理指数,更是陶瓷艺术的技术前提。

一般地说,成陶温度约在700-1000摄氏度之间,成瓷温度则在1100摄氏度以上。

成熟的中国瓷器多在1300摄氏度左右。

“火焰”,即烧造气氛,是决定“陶色”和“瓷色”的一种化学因素,同样也是陶瓷艺术的技术前提。

火焰,有氧化和还原两种性质。

火焰的一定性质和变化,会直接影响陶瓷制品的胎质、釉色、光泽和肌理。

例如:同样含铜的釉,用氧化焰会烧出漂亮的绿色或青色,而用还原焰则会烧成美丽的红色;若是含铁的釉,两种火焰烧成的釉色几乎正好相反。

所谓“白如玉”的传统白瓷,是用还原焰烧成的。

谈论陶器烧造,人们往往把“泥”与“火”相提并论。

坯胎和釉子,是陶瓷之“泥”的基本内涵,坯胎,是用泥料构筑的陶瓷制品的形体骨架。

以烧结点为分水岭,在前称“坯”,在后称“胎”。

在变化过程中,“泥料”是造成这种统一的基础,它不仅规定了陶瓷的形态,而且规定了成“陶”或成“瓷”的趋势。

一般地说,制陶的泥料主要是含杂质较多的粘土;制瓷的泥料主要是由高岭土组成的瓷土。

前者颗粒不匀,常含杂质,烧结后胎质粗松,不透明,具有吸水性,叩之声浊;后者颗粒细匀,成分纯净。

烧结后胎质坚硬致密,有半透明性,吸水率极小,叩声清扬。

元朝的纺织工艺元织锦与绣花的发展与传承元朝的纺织工艺——元织锦与绣花的发展与传承元织锦与绣花是中国纺织工艺中的瑰宝,而元朝时期则是这两门工艺达到了巅峰。

在此期间,元织锦与绣花不仅在技艺上得到了极大的提高和创新,而且在传承与发展方面也取得了显著的成就。

本文将从技艺创新、材料与颜色运用、纺织文化传承等方面进行论述,展示元朝纺织工艺的辉煌。

一、技艺创新元朝时期的纺织工艺在技艺方面进行了重大创新。

首先,织布机械在元朝时期得到了广泛应用,大大提高了生产效率和织锦的质量。

在以往,织锦主要依靠手工编织,工艺繁琐,产量有限。

而随着织布机械的引入,纺织师傅们能够更加高效地进行生产,大大提高了元织锦的产量。

其次,元织锦在图案创新方面也取得了突破。

元织锦追求独特的纹样和华丽的色彩,不再局限于以往的传统纹样,而是融入了更多的自然元素和艺术风格。

这要归功于元代文化和外来文化的碰撞与融合,如蒙古、西亚和波斯文化。

这些外来文化的影响赋予了元织锦新的灵感和创作元素,使得其图案更加独特多样。

二、材料与颜色运用元织锦和绣花的发展离不开对材料和颜色的运用。

在元朝时期,纺织工艺师傅们开始使用更多的丝绸和金线来制作织锦和绣花,使得作品更加华丽而富有光泽。

丝绸的运用使得元织锦的纹样更加细腻,同时也增添了一种柔软而丰富的触感。

颜色的运用也是元织锦和绣花的重要特征。

元织锦在选用颜色上注重对比和层次的表现,常常使用鲜亮的颜色,如红色、紫色、蓝色等,以突出作品的华丽感和视觉冲击力。

而绣花则更加注重细腻且层次感的表现,通过深浅不同的颜色层层叠加,创造出细腻而立体的效果。

三、纺织文化传承元织锦和绣花作为中国纺织工艺的珍贵遗产,其传承与发展成为文化保护的重要任务。

元织锦和绣花的传承在元朝时期得到了有效的推动,通过宫廷学院的设立以及皇家工坊的组织,培养了一大批纺织工艺师傅并促进了技艺传承。

而如今,元织锦和绣花的传承工作更加注重文化教育和传统技艺的保护。

许多专业的工艺学校和文化机构开设了纺织工艺相关的课程,培养了一批织锦和绣花的传承人才。

拓染工艺技术历史拓染工艺技术是一种独特的纺织印染技术,源于中国古代宋代时期,是中国古代纺织业的重要代表之一。

拓染工艺技术的历史可以追溯到700年前的元代,至今已有700多年的历史。

拓染工艺技术最初是一种以木版印刷为基础的纺织印染技术,它的主要特点是将木版上雕刻出的花纹印刷到纺织品上。

这种技术在宋代得到了很大的发展,成为当时纺织业中印染手段最为先进的一种方法。

然而,到了元代时期,拓染工艺技术经历了一次重大的变革。

元代时期,拓染工艺技术开始向成熟发展,以触发技术为基础的拓染工艺技术逐渐取代了传统的木版印刷技术。

这种新技术的出现极大地提高了拓染工艺技术的效率和质量,使拓染工艺技术逐渐成为当时纺织业中的主流技术之一。

同时,拓染工艺技术也开始向外传播,逐渐流传到了其他亚洲国家和东南亚地区。

到了明清时期,拓染工艺技术进一步发展,得到了更广泛的应用。

在这个时期,拓染工艺技术已经不再局限于纺织品的印染,还可以用于绘画和装饰等领域。

此外,拓染工艺技术在纺织品设计和品种创新等方面也取得了重要的突破,使拓染工艺技术成为中国纺织业中不可或缺的一部分。

到了现代,随着科技的进步和工业化的发展,拓染工艺技术也得到了进一步的改进和应用。

传统的手工拓染工艺技术逐渐被机械化和自动化的生产方式取代,使拓染工艺技术更加高效和便捷。

与此同时,拓染工艺技术也开始注重环保和可持续发展,采取更环保的染料和工艺,减少对环境的污染。

随着时代的推移,拓染工艺技术在中国纺织业中的地位越来越重要。

如今,拓染工艺技术已经成为中国传统文化的一部分,深受人们的喜爱。

同时,拓染工艺技术的应用范围也正在不断扩大,不仅用于纺织品印染,还可以用于家居用品、艺术品等领域。

总之,拓染工艺技术是一种源远流长的纺织印染技术。

经过700多年的发展,它已经从一个简单的印染技术演变成为一种多功能的艺术品。

随着科技的进步和社会的发展,拓染工艺技术在中国纺织业中的地位越来越重要,将会有更广阔的发展前景。

元朝的纺织与织造技术元朝作为中国历史上一个重要的朝代,其纺织与织造技术的发展对于当时的社会经济起到了举足轻重的作用。

本文将从元朝纺织业的兴盛、纺织技术的发展以及织造技术的创新三个方面来探讨元朝的纺织与织造技术。

元朝是一个农牧民族的帝国,纺织业是其主要的经济支柱之一。

在元朝统一全国后,由于蒙古人的统治政策,农牧民族的合作模式逐渐改变为统一的封建制度,这促使了纺织业的快速发展。

与此同时,元朝的疆域辽阔,各个地区的丝织业、棉织业以及毛织业都得到了发展。

其中,丝织业在元朝是最为繁荣的。

元朝的丝织业主要集中在江南地区,有许多专门从事纺织的职业人士。

他们使用高效的纺织器械生产出大量精美的丝织品,不仅满足了国内需求,还有大量出口到海外。

元代的丝织技艺在世界上享有盛誉,被誉为“天下第一绢”。

在纺织技术方面,元代的纺织工艺日趋成熟和精细。

首先,纺纱技术上的改进使得纱线更加均匀、细腻。

元代的纺车有二轮、三轮、四轮之分,纺车的改进使得纺纱速度大幅提高,同时纺纱的质量也得到了大幅提升。

此外,元代还发明了许多新的纺织工具,如丝缫、梭子和织机等,这些工具的使用大大提高了纺织工人的工作效率和纺织品的质量。

在纺织品的染色方面,元代采用了许多新的染色技术,如蓝印花布、机绣、手绣等等,使得纺织品的装饰效果更加多样化和精美。

元朝的织造技术也取得了一定的成就。

元朝在繁荣的纺织业的基础上,促进了织造技术的创新。

元代的织机在世界上首次达到了机械化的程度,其中最具代表性的是经过改进的织布机。

元代的织布机采用了气动技术,通过水力或风力提供动力,使得织布过程更加高效。

此外,元代还引进了织物上的刺绣技术,为纺织品的装饰增添了更多的元素。

元朝的纺织技术在当时被视为世界领先水平,对后来中国纺织技术的传承和发展产生了深远的影响。

总结起来,元朝的纺织与织造技术在中国历史上占据了重要地位。

在纺织业的兴盛、纺织技术的发展以及织造技术的创新等方面,元朝做出了许多贡献。

第八章元代工艺美术第二节染织第八章元代工艺美术第二节染织教学目的:学习元代染织工艺教学重点:元代染织工艺种类教学难点:元代棉织工艺成就教学方法:讲授法教学时数:2课时元代纺织、印染、刺绣等工艺,继宋、金之后又有不少进步和提高,其中江南丝织业尤为发达,产品远销大都及其他城市。

元朝内廷设官办织绣作坊80余所,产品专供皇室使用。

绫绮局、织佛像提举司等官办织绣作坊所绣织的御容像、佛像等,应是元代织锦业重大发展的代表,纳石失则是其丝织业的新成就。

具有悠久历史的蜀锦仍盛行不衰,著名者为蜀中十样锦。

绫、罗、绸、缎、绢、纱等各地均有织造,其中缎织物业已成熟,益臻精美,集庆纱、泉缎、魏塘机绢等都是元代丝织名品。

缂丝似较南宋朱克柔等人缂丝稍嫌退化,但仍具有一定水平。

棉、毛织业的兴起与发达也是元代纺织工艺的重大成就。

花毯、花毡工艺的发展与蒙古族的生活起居有紧密的联系,大毯有的长达16.67米,宽7.5米,足知作坊规模非同一般。

刺绣仍是城乡女红的副业,尚未形成地方名绣。

印染业是纺织业的重要组成部分,而染缬又有它独立的审美价值,此时的松江棉布印染,其效果如同绘画般精巧细致。

一、织金锦纳石失(纳失失、纳赤思、纳阇赤),当译自波斯语。

最尊贵、影响最大的面料。

它最初是由阿拉伯工匠以金丝色线织成,地色与金丝交相辉映,富丽堂皇,故亦名织金锦,对后世织金锦缎的发展有一定影响。

二、棉织品历史:地域偏远,发展缓慢。

入元改变著名产地:松江(在今上海)黄道婆贡献:带来先进工具和技术,传授邻里装饰的变化:先织纹,元晚期印染图案黄道婆在棉纺织工艺上的贡献体现在:(一)捍(搅车,即轧棉机) ,改进了用手剥棉籽的原始方法,运用了轧车,进入了半机械化,大大提高了功效;(二)弹 (弹棉弓) ,改进了此前弹棉的线弦竹弧,改用4尺长装绳弦的大弹弓,敲击振幅大,强劲有力;(三)纺 (纺车) ,改革单锭手摇纺车为三锭脚踏棉纺车;(四)织 (织布) ,发展了棉织的提花方法,能够织造出呈现各种花纹图案的棉布。

元朝的织锦工艺织锦是中国传统的一种纺织工艺,而元朝(1271年-1368年)正是这项工艺迎来了巅峰时期。

在此期间,元朝的织锦工艺经历了繁荣发展,成为了当时的艺术瑰宝之一。

本文将探讨元朝的织锦工艺,包括其特点、技巧以及世代传承的重要性。

一、织锦的历史背景在探索元朝的织锦工艺之前,我们需要了解一些历史背景。

元朝是由忽必烈建立的中国第一个民族统治王朝,其政治和经济的稳定为织锦工艺的发展提供了基础。

同时,元朝与西亚、中亚以及欧洲之间的贸易往来也为织锦工艺的繁荣创造了机遇。

二、元朝织锦的特点元朝的织锦工艺以其精湛的技艺和华丽的图案而闻名于世。

其特点主要体现在以下几个方面:1.丰富多彩的图案:元朝的织锦以其丰富多彩的图案为特点,其中包括动植物、人物、景观以及神话传说等各种元素。

这些图案生动而细致,展现了当时社会的多样性和艺术家对细节的追求。

2.精湛的技艺:元朝的织锦工艺经过了长期的发展,艺术家们掌握了许多高级的技巧。

丝线的选取、编织的方法以及织锦机的改进都为织锦的品质提供了保证。

3.使用高质量的材料:元朝的织锦使用了许多高质量的丝线和金银线。

这些材料不仅仅具有特殊的光泽,还能够更好地展现出图案的细节和层次感。

三、元朝织锦的制作过程元朝的织锦工艺包含了多个复杂的制作过程。

这些过程需要经历以下几个步骤:1.设计图案:首先,艺术家们根据需求或者灵感创造出图案设计。

他们将图案绘制在纸上,并用彩笔加以修饰,以实现更精确的效果。

2.选材:接下来,选择高质量的丝线和金银线作为织锦的原料。

这些材料需要经过严格的挑选,以保证最终产品的细节和光泽。

3.编织:织锦的编织通常需要使用专门的机器。

艺术家们将选好的丝线穿过机器,并根据图案的要求进行编织。

这个过程需要非常细致和耐心,以保证图案的准确性和美观度。

4.刺绣:在完成织锦的基本编织后,艺术家们通常会运用刺绣技术为织锦增加更多的细节。

刺绣可以使用不同的颜色线进行,以丰富图案的层次感。

元朝的纺织工艺元朝是中国历史上具有重要意义的朝代之一,其在纺织工艺方面取得了显著的成就。

元朝时期,纺织业发展迅速,各种纺织品在制作工艺和纹路图案方面都有独特的特点。

本文将介绍元朝的纺织工艺,从制作工艺、纹路图案以及影响因素三个方面进行探讨。

一、元朝纺织品的制作工艺元朝时期,纺织品的制作工艺得到了极大的改进。

首先是纺纱工艺的改进,元朝人发明了纺车和翻纱法,大大提高了纺纱的效率。

其次是织布工艺的改进,元朝人改进了织布机械,并引进了精细的纺织技术和工艺,使得织布更加均匀细腻。

此外,元朝还发展了丝织工艺和织锦工艺,使得织锦成为元朝纺织工艺的瑰宝。

二、元朝纺织品的纹路图案元朝纺织品的纹路图案独具特色,多样而精美。

元朝的纺织品以花鸟、山水、人物等传统图案为主题,巧妙地运用了织锦、刺绣和织布等工艺,使得图案更加生动和立体感。

此外,元朝纺织品还有精致的几何图案,这些几何图案以对称和比例为特点,给人以美的享受。

三、影响元朝纺织工艺的因素元朝纺织工艺的发展与多种因素密切相关。

首先是社会经济的发展,元朝时期,物质生活水平大幅提升,人们对衣物的需求也有所增加,这促使了纺织工艺的进步。

其次是技术的进步,纺车和织布机械的改进为纺织工艺的发展提供了技术保障。

此外,元朝政府对纺织业的高度重视也是元朝纺织工艺发展的重要原因。

综上所述,元朝时期的纺织工艺在制作工艺、纹路图案以及产业因素等方面都取得了重要的进展。

元朝的纺织工艺不仅满足了人们日常生活的需求,更展示了当时的美学观念和文化价值。

元朝的纺织工艺在中国纺织史上具有重要地位,并对后世的纺织工艺发展产生了深远的影响。

传统工艺概论:染织工艺传统工艺是指运用手工或简单机械,传承至今并且拥有一定历史和文化价值的工艺。

传统工艺在民间开展,经过长时间的沉淀和发展,成为了独具特色、代表某种历史文化的文化产品。

在这些传统工艺中,染织工艺是其中重要的一类。

染织工艺的概述染织工艺是指用天然或人造染料对织物进行染色,制成印花或绣花等装饰品的手工或机械制作过程。

这种工艺流传已久,可以追溯到丝绸发源的中国古代。

由于丝绸是贵重的商品,权贵之家才可享受,而且难以保持颜色的持久不褪淡,所以人们开始在织布过程中添加色素来染色。

经过漫长的发展,中国的染织工艺已经成为一种独具特色的文化产业,这种工艺不仅仅是单纯的技艺展示,而是实际应用于文化和生活领域。

染织工艺的分类染织工艺可以分为许多不同的类型,根据不同的制作过程和文化背景,它们有着不同的特点。

手染手染是指用手工方法进行染色的染织工艺。

这种工艺需要沉着冷静的操作和准确的计量,而且需要长时间泡在浸泡剂里。

手染工艺很容易制出独特的颜色和花纹,因为人类的染色能力和艺术创造力无穷无尽。

手染工艺受到广泛的喜爱,因为它体现了手工艺师的优势,且使用天然染料可以保留织物的特性和质感。

印花印花是指用印花卷或者其他刻有花纹的材料对织物进行染色的染织工艺。

这种工艺可以迅速地制作大量的装饰品,因为一次可以印出许多坚定的图案。

印花对于衣着行业、室内装饰、家具等行业有着广泛的应用。

机织机织是指使用机器进行染色的染织工艺。

机器染色生产效率高,且染色效果均匀,可以通过机器染色让织物看起来更整洁和有品质感。

由于是机器操作的,可以在短时间内制造大量产品,在纺织行业、家具行业、汽车座椅行业等领域都有着广泛的应用。

染织工艺的文化价值传统染织工艺不仅仅限于实际的生产或者应用价值,而且还有着重要的文化价值。

这种工艺体现了人类在文化、艺术、科技领域的创造力和创新,是社会文化传承的一个重要方面。

此外,染织工艺保留和传承了许多文化符号和传统的手工艺技能,这些技能现在可以归纳和传播给年轻一代,让他们感受到这些古老文化的魅力。