最新湘教版音乐九年级上册《如歌的行板》ppt课件2

- 格式:pps

- 大小:3.57 MB

- 文档页数:52

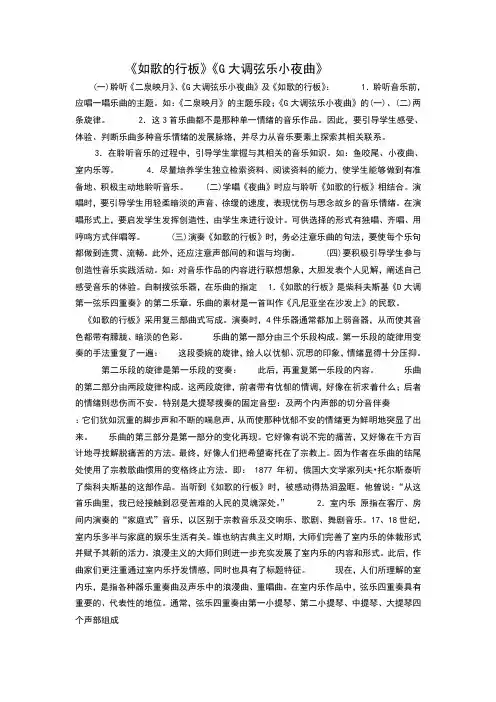

《如歌的行板》《G大调弦乐小夜曲》(一)聆听《二泉映月》、《G大调弦乐小夜曲》及《如歌的行板》: 1.聆听音乐前,应唱一唱乐曲的主题。

如:《二泉映月》的主题乐段;《G大调弦乐小夜曲》的(一)、(二)两条旋律。

2.这3首乐曲都不是那种单一情绪的音乐作品。

因此,要引导学生感受、体验、判断乐曲多种音乐情绪的发展脉络,并尽力从音乐要素上探索其相关联系。

3.在聆听音乐的过程中,引导学生掌握与其相关的音乐知识。

如:鱼咬尾、小夜曲、室内乐等。

4.尽量培养学生独立检索资料、阅读资料的能力,使学生能够做到有准备地、积极主动地聆听音乐。

(二)学唱《夜曲》时应与聆听《如歌的行板》相结合。

演唱时,要引导学生用轻柔暗淡的声音、徐缓的速度,表现忧伤与思念故乡的音乐情绪。

在演唱形式上,要启发学生发挥创造性,由学生来进行设计。

可供选择的形式有独唱、齐唱、用哼鸣方式伴唱等。

(三)演奏《如歌的行板》时,务必注意乐曲的句法,要使每个乐句都做到连贯、流畅。

此外,还应注意声部间的和谐与均衡。

(四)要积极引导学生参与创造性音乐实践活动。

如:对音乐作品的内容进行联想想象,大胆发表个人见解,阐述自己感受音乐的体验。

自制拨弦乐器,在乐曲的指定 1.《如歌的行板》是柴科夫斯基《D大调第一弦乐四重奏》的第二乐章。

乐曲的素材是一首叫作《凡尼亚坐在沙发上》的民歌。

《如歌的行板》采用复三部曲式写成。

演奏时,4件乐器通常都加上弱音器,从而使其音色都带有朦胧、暗淡的色彩。

乐曲的第一部分由三个乐段构成。

第一乐段的旋律用变奏的手法重复了一遍: 这段委婉的旋律,给人以忧郁、沉思的印象,情绪显得十分压抑。

第二乐段的旋律是第一乐段的变奏: 此后,再重复第一乐段的内容。

乐曲的第二部分由两段旋律构成。

这两段旋律,前者带有忧郁的情调,好像在祈求着什么;后者的情绪则悲伤而不安。

特别是大提琴拨奏的固定音型:及两个内声部的切分音伴奏:它们犹如沉重的脚步声和不断的喘息声,从而使那种忧郁不安的情绪更为鲜明地突显了出来。

金色乐章——《如歌的行板》教学目标:能够对室内作品感兴趣,并能主动探索与室内乐相关的音乐文化知识。

能够用热烈、欢快的情绪演唱《跳吧!跳吧》。

聆听,能够感受、体验3首乐曲不同的音乐情绪,并能从音乐要素方面探索其与音乐情绪之间的关系。

能够去聆听音乐的过程中,掌握有关弦乐合奏,弦乐四重奏,室内乐,小夜曲,鱼咬尾等音乐知识。

教学设想:演奏《如歌的行板》,能够创造性的参与鱼咬尾制作、自制乐器等音乐实践活动。

教学过程:柴科夫斯基,俄国作曲家。

柴科夫斯基自幼学,作品有《悲怆交响曲》等6部交响曲,《D大调小提琴协奏曲》、《意大利随想曲》,交响诗《罗密欧与朱丽叶》,歌剧《叶甫盖尼.奥涅金》、《黑桃皇后》等10部,舞剧《天鹅湖》、《睡美人》、《胡桃夹子》,钢琴类曲四季等,《如歌的行板》是柴科夫斯基《D大调第一弦乐四重奏》的第二乐章。

乐曲的素材是一首民歌。

歌曲采用复三部曲式写成。

演奏时,四件乐器通常都加上弱音器,从而使其音也都带有朦胧、暗淡的色彩。

乐曲的第一部分由三个乐段构成。

第一乐段的旋律用变奏的手法重复了一遍。

这两段旋律,前者带有忧郁的情调,好像在祈求着什么,后者的情绪则悲伤而不安,特别是大提琴拔奏的固定音型及两个内声部的切分音伴奏。

乐曲的第三部分是第一部分的变化再现。

室内乐:原指在客厅、房间内演奏的“家庭式”音乐,以区别于家教音乐及交响乐、歌剧、舞剧、音乐。

17、18世纪,室内乐多半与家庭的娱乐、生活有关,维也纳古曲主义时斯大师们完善了室内乐的体裁形式,并赋予其新的活力。

现在人们所理解的室内乐是指各种器乐重奏曲及声乐中的浪漫曲、重唱曲。

在室内乐作品中弦乐重奏具有代表性的地位。

柴可夫斯基《如歌的行板》

取自作曲家1871年创作的

《D

大调弦乐四重奏》的第二乐章2020/6/28

《如歌的行板》1869年夏,柴科夫斯基在乌克兰卡蒙卡村他妹妹家的庄园旅居时,从一个泥水匠处听来的,本曲曾使俄国大文豪、伟大的列夫·托尔斯泰老泪纵横感叹道:“我已接触到苦难人民的灵魂的深处。

”有人甚至认为本曲就是柴科夫斯基的“代名词”。

行板,是音乐速度术语,记号Andante(每分钟66拍),指稍缓的速度而含有优雅的情绪,属中慢板。

出自意大利语,原意为“行路”,通译为“行板”,“行板”的意思是指“徐步而行”的速度。

这首《如歌的行板》出自柴科夫斯基于1871年创作的《D大调弦乐四重奏》的第二乐章,它也被称为柴可夫斯基最具代表性的作品之一.如今这首乐曲作为独立的曲目常被选在音乐会上演奏.

产生背景:它的旋律出自一首小民谣,当年老柴在他妹妹家旅居时,一天忽然听到窗外粉刷墙壁的泥水匠哼着一支民歌,柴科夫斯基立即被这支淳朴优美而又婉转凄恻的民歌吸引住了。

第二天,他找到了唱歌的匠人,把民歌记录下来,配上和声,收进了他在这一年中编成的《俄罗斯民歌五十首》。

两年后,他在写作《D大调弦乐四重奏》的时候,用这首民谣做为第二乐章的主题,这第二乐章就叫“如歌的行板”。

据说,1877年初,俄国大文学家列夫.托尔斯泰来到莫斯科。

当时柴科夫斯基所在的莫斯科音乐学院举行了一次音乐晚会招待托尔斯泰,其中有一个节目,就是柴科夫斯基的《D大调弦乐四重奏》。

当托尔斯泰听到第二乐章时,感动得泪流满面,说:“我已接触到苦难人民的灵魂的深处。

”柴科夫斯基内心十分激动,他在日记中写道:“在我以作曲家自许的一生中,至今还没有得到过这样的满足和感动。

”

乐曲欣赏:全曲由两个主题交替反复而成。

第一主题就是前面说到的那首优雅的民谣曲调,由二拍与三拍混合作成,曲调舒缓流畅,款款深情,仿佛一位老妪在泣诉着生活的艰辛。

在幽静的切分音过门后,在1分55秒进入第二主题,曲调稍微起了点变化,情感稍显激昂,钢琴伴奏一直固定得用同一音型连续着,固执的钢琴声衬托着提琴的诉说,接着旋律又重新回到第一主题,后来又反复第二主题。

乐曲的结尾是整首曲子感情的升华,琴弦在高音处颤抖着发出撕裂的声音,仿佛小提琴在痛苦的啜泣,让听者为之感动落泪。

柴可夫斯基的作品一贯是这样的风格——他强烈的民族情感使他的音乐充满了生活的气息,社会的写照,包含着深刻的思想,同时,始终保持着优美的旋律和通俗易懂的特点。

这首曲子体现着柴可夫斯基对贫苦人民的同情与关怀,他把这种内心情感融入到作品中,才使这首乐曲显得情感饱满,富有感染力。

《如歌的行板》是《D大调弦乐四重奏》中为精彩的乐章,也是柴可夫斯基全部作品中最受人们喜爱的乐曲之一,有人将它誉为柴可夫斯基的“代名词“。

《如歌的行板》来源于俄罗斯民歌《孤寂的凡尼亚》。

这首并不著名的民歌,由于柴可夫斯基的《如歌的行板》而名扬世界。

尼•李姆斯基—柯萨科夫(1844—1908年)也把这首民歌编入他1877年出版的《俄罗斯民歌100首》(作品第24号)。

这首民歌原词的内容大意是:“伐尼亚坐在沙发上,拿着酒杯、酒瓶,他还没有斟满半杯,就去找卡坚卡。

”。