烃源岩测井响应特征及识别评价方法

- 格式:pdf

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:9

第二章测井层序地层分析第二节层序地层单元及其测井特征一、基本术语:体系域、低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域等二、体系域1.类型:低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域2.低位域:陆棚坡折和深水盆地沉积背景、斜坡构造背景、生长断层背景下的低位域组成3.海侵域:以沉积作用缓慢、低砂泥比值,一个或多个退积型准层序组为特征、主要沉积体系类型4.高位域:沉积物供给速率常>可容空间增加的速率,形成了向盆内进积的一个或多个准层序组,底部以下超面为界,顶部以I型或n型层序界面为界特征;主要沉积体系类型5.陆架边缘体系域:以一个或多个微弱前积到加积准层序组为特征,准层序组朝陆地方向上超到n型层序边界之上,朝盆地方向下超到n层序边界之上。

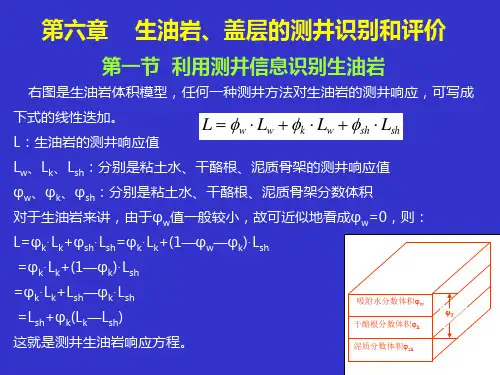

三、湖平面变化与层序结构1.湖平面变化与体系域2.层序结构类型及特征:一分层序、二分层序、三分层序、四分层序第三节测井地层地层分析方法一、基本术语:基准面、基准面旋回、分形二、一般工作流程1.测井一地震一生物等时地层格架建立2.关键层序界面识别3.研究区测井一地质岩相知识库的建立4.关键井的岩相识别、重建岩相序列5.建立多井关键性剖面6.预测油气分布三、单井测井层序分析方法1.测井资料预处理2.沉积旋回分析:旋回性及旋回级次是沉积岩层重要的固有属性;旋回级次分析:常规测井旋回分析、小波分析和地层累积方法等3.沉积间断点识别:地层倾角测井--累计倾角交会图法、地层倾角测井-- 累积水平位移交汇图法、地层倾角测井--倾角矢量图法、自然电位和视电阻率组合法、声波时差响应法等四、米氏周期分析及分形研究五、沉积层序的分形特征研究1.分形的概念2.地质学运用分形理论需要考虑的问题3.分数维的计算4.分数维的应用第三章测井沉积学研究第一节测井沉积学概念一、基本概念:测井相、测井相标志二、测井相分析的基本原理三、测井相标志与地质相标志的关系:确定岩石组分的测井相标志、判断沉积结构的测井相标志、判断沉积构造的测井相标志四、由测井相到沉积相的逻辑模型第二节岩石组合及层序的测井解释模型一、测井曲线的一般特征1.常规组合测井曲线:测井曲线幅度特征、测井曲线形态特征、接触关系、曲线光滑程度、齿中线、多层的幅度组合--包络线形态、层序的形态组合特征2.地层倾角测井的微电导率曲线特征:从曲线形态和曲线的相似性判断岩性一颗粒粗细,进行微细旋回的划分;根据四条电导率曲线特征值的平行度,可以衡量平行及非平行层理;利用倾角矢量模式解释沉积构造,研究古水流方向;根据倾角矢量模式组合解释褶皱、断层、不整合;利用倾角测井曲线识别裂缝;利用双井径差值分析现代地应力二、层序特征测井解释模型1.粒序模型2.不同沉积相带的自然电位曲线特征:冲积扇、河流相、三角洲相、滩坝相、近岸水下扇、重力流沉积--对比不同环境下SP曲线的差异3.利用自然伽马曲线划分沉积相带三、岩石组合(成分、颗粒)测井解释模型1.测井响应特征值2.测井相图的编制3.岩石组合测井解释模型在实际处理中的选择第三节沉积构造、沉积体结构测井解释模型一、倾角模式及其地质含义:绿模式、红模式、蓝模式、杂乱模式二、微电导率插值环井眼成像三、沉积构造的地层倾角测井解释模型1.岩心刻度2.沉积构造的测井解释图版3.层理角度与沉积相四、沉积体内部充填结构测井解释模型1.平行结构、前积构造、发散结构、杂乱结构五、古水流研究2.古水流研究方法:全方位频率统计法、红蓝模式法3.用倾斜资料判断沉积环境(古水流)实例六、沉积构造的成像测井解释1.冲刷面、斜层理、槽状交错层理、板状交错层理、结核、透镜状层理、小型砂纹交错层理、生物钻孔构造、沉积构造垂向序列解释第四节碎屑岩测井沉积微相建模与划分一、关键井测井沉积亚相与微相模型的建立二、测井沉积相剖面对比三、平面展布及古水流系统分析第四章测井构造地质精细分析第一节测井构造研究的一般方法一、地层倾角测井构造解释原理二、井壁成像测井构造解释原理第二节褶皱构造倾角解释方法一、褶曲的形态分类二、地层倾角测井的褶皱解释方法1.对称背斜2.非对称背斜3.倒转背斜4.平卧褶曲5.对称向斜6.非对称向斜三、用单井倾斜测井资料研究地下构造和褶曲要素1.确定井孔剖面的地层产状2.判断地下构造的偏移方向3.构造的识别方法四、地层倾角确定盐丘、泥丘第三节断裂构造倾角测井解释方法一、断层要素及分类二、井下钻遇断层的主要地质标志★三、地层倾角测井的断层解释方法★★--不同类型断层的解释方法1.正断层2.逆断层3.逆掩断层4.地层倾角测井应用一-两口井之间确定断层四、利用井壁成像研究断层第四节不整合面的地层倾角测井解释一、.平行不整合(假整合)解释二、角度不整合解释第五节井旁复杂地质构造的精细解释一、井旁高陡构造的精细解释二、应用一一用测井资料在渤海湾下古生界首次发现逆掩断层-平卧褶曲构造三、应用二--塔里木盆地轮南地区第五章裂缝储层的测井评价第一节概述一、裂缝型储层二、裂缝-孔隙型储层三、裂缝-洞穴型储层第二节裂缝性储层的实验观察与研究一、储层裂缝系统的成因二、岩心裂缝观测与分析1.岩心裂缝几何参数的相关分析2.岩心裂缝密度和裂缝孔隙度的统计与分析三、裂缝的评价1.岩心裂缝的描述一单一裂缝参数和多裂缝参数2.裂缝分布密度的分形方法第三节裂缝的测井响应一、常规测井曲线对裂缝的响应1.微侧向测井(微球形聚焦测井)2.双侧向测井3.补偿密度测井4.长源距声波测井5.岩性密度测井6.自然伽马测井7.地层倾角测井二、成像测井对裂缝的响应1.裂缝的分类及其基本图像特征2.真、假裂缝的识别3.天然裂缝与人工诱导裂缝的鉴别第四节裂缝有效性的测井评价及参数计算一、裂缝有效性评价1.从裂缝的张开度来评价裂缝的有效性**⑴充填缝和张开缝的判别⑵有效张开缝的判别2.从裂缝的径向延伸特征判断裂缝的有效性3.从裂缝的连通性和渗滤性来判断裂缝的有效性⑴ 从裂缝的连通性判断裂缝的有效性⑵从裂缝的渗透性来判断裂缝的有效性二、裂缝参数计算1.全井眼地层微电阻率扫描测井计算裂缝参数2.双侧向测井信息估算裂缝参数第五节裂缝发育规律及现代地应力场研究一、现代构造应力方向分析二、构造应力方向分析在勘探与开发中的应用第六章烃源岩与盖层的测井研究第一节烃源岩的测井分析方法一、烃源岩的测井响应1.地层的组成2.导致测井异常的基本原理二、烃源岩的测井识别1.烃源岩的单一测井方法分析⑴自然伽马测井⑵自然伽马能谱测井⑶密度测井⑷电阻率测井⑸声波测井2.用交会图识别烃源岩⑴自然伽马一声波测井交会图⑵电阻率一自然伽马交会图⑶电阻率一声波时差交会图3.声波-电阻率曲线重叠法三、烃源岩的测井评价参数1.烃源岩含油气饱和度★2.烃源岩剩余烃含量VHC第二节盖层的测井分析与评价一、有效盖层的识别与评价1.有效盖层识别2.泥页岩盖层等级划分二、储盖组合测井分析。

评价烃源岩的步骤

评价烃源岩要从其地质特征和地球化学特征两方面入手。

具体步骤如下:

1、根据测、录井及取心资料,并结合基础地质资料在纵向上识别、划分烃源岩;统计各个层位烃源岩的厚度,做出厚度等值线图,指出主要的烃源岩发育区。

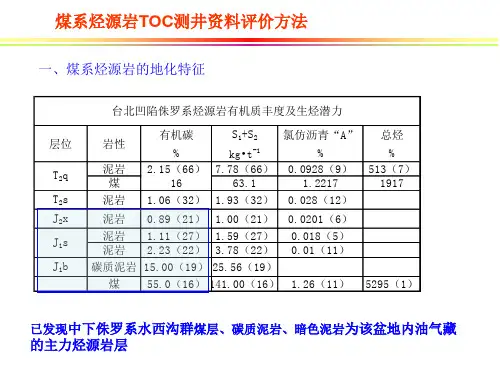

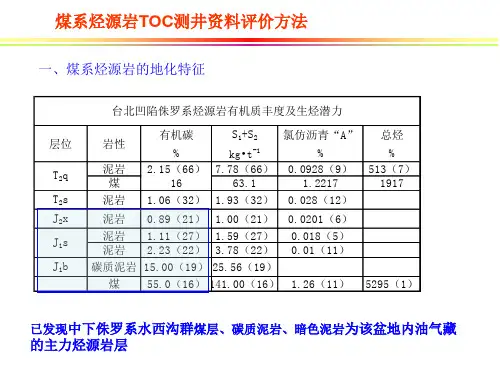

2、根据油田上已有的资料以及我们取样、分析化验的资料,分层位做各套烃源岩有机质丰度指标(有机碳(TOC)、总烃(HC)、氯仿沥青“A”和生烃潜量(S1+S2))的等值线图。

如要确定生油门限,还要选择典型井做某些指标在剖面上的演化图。

3、根据收集的H/C、O/C资料或热解资料(I H和I O)做范式图,也可以收集类型指数资料,通过做散点图分析各套烃源岩的干酪根类型。

4、收集Ro资料,做平面等值线图,并分析平面上的烃源岩成熟区和生烃中心;选择典型井,做Ro剖面演化图,并指出生烃门限。

5、选择一种方法,计算资源量。

6、综合以上信息在纵向上指出主要的生烃层位,在平面上指出主要的生烃区。

文章编号:100020747(2002)0420050203烃源岩测井识别与评价方法研究王贵文1,朱振宇2,朱广宇3(1.石油大学(北京);2.中国科学院地质与地球物理研究所;3.东南大学)摘要:烃源岩测井评价通过纵向连续的高分辨率测井信息估算地层的有机碳含量,弥补了因取心不足而造成的在区域范围内识别与评价烃源岩的困难,为资源量估算及油气勘探决策提供地质依据。

研究了用Δlg R 、多元统计分析和人工神经网络方法根据测井信息识别与评价烃源岩的方法,用这些方法对塔里木盆地台盆区21口井寒武2奥陶系进行烃源岩层段识别与评价,将测井资料处理成果与岩心的有机地化、地质录井资料相互检验,证实所用方法基本满足烃源岩评价的需要。

图6参7(朱振宇摘)关键词:烃源岩;有机碳含量;多元统计;人工神经网络;测井信息;识别中图分类号:P631.811 文献标识码:B 有机碳含量(TOC )是反映岩石有机质丰度最主要的指标。

对岩心、岩屑样品进行有机地球化学分析,可获得有机质丰度和转化率等系列参数。

然而,岩心样品有限,分析费用昂贵且费时,特别是岩屑分析结果可能不准确。

利用测井曲线估算地层有机碳含量,既可以克服以上缺点,同时容易得到区域范围的地层有机碳含量数据,为资源量估算及油气勘探决策提供地质依据。

笔者在充分考察前人有关烃源岩测井分析方法的基础上,分析与对比Δlg R 法、多元统计分析法和人工神经网络法[127]的特点,并将这些方法运用于塔里木盆地台盆区寒武2奥陶系烃源岩的测井分析与评价中,取得了较好的效果。

1烃源岩的测井响应富含有机碳的烃源岩具有密度低和吸附性强等特征。

假设富含有机碳的烃源岩由岩石骨架、固体有机质和孔隙流体组成,非烃源岩仅由岩石骨架和孔隙流体组成(见图1a ),未成熟烃源岩中的孔隙空间仅被地层水充填(见图1b ),而成熟烃源岩的部分有机质转化为液态烃进入孔隙,其孔隙空间被地层水和液态烃共同充填(见图1c )。

烃源岩地化特征评价烃源岩地化特征评价摘要:烃源岩对应的英文为Source rock,从本意上讲,它应该既包括能生油的油源岩,也包括能生气的气源岩,但过去多将它译为生油岩。

其中的重要原因可能在于国内早期的油气勘探主要瞄准着对油的勘探。

因此,油气地球化学所关注和研究的对象主要是油而不是气。

这可能是早期的有关专著和教材也多冠以“石油”而不是“油气”的原因所在。

相应地,生油岩这一术语在地化文献中得到了相当广泛的沿用。

随着我国对天然气重视程度的逐步、大幅提高,有关天然气的勘探和地球化学研究也越来越多,很多时候,需要区分油、气源岩。

因此,本文中以烃源岩替代早期的生油岩来涵盖油源岩和气源岩。

关键词:机质的丰度;有机质的类型;有机质的成熟度。

前言烃源岩是控制油气藏形成与分布的关键性因素之一。

确定有效烃源岩是含油气系统的基础。

烃源岩评价涉及许多方面,虽然在不同勘探阶段以及不同的沉积盆地,评价重点也有所不同,但是总体上主要包括两大方面:(l)烃源岩的地球化学特征评价,如有机质的丰度、有机质的类型、有机质的成熟度;(2)烃源岩的生烃能力评价,如生烃强度、生烃量、排烃强度等。

本人主要介绍烃源岩的地球化学特征评价方面:1.有机质的丰度有机质丰度是指单位质量岩石中有机质的数量。

在其它条件相近的前提下,岩石中有机质的含量(丰度)越高,其生烃能力越高。

目前,衡量岩石中有机质的丰度所用的指标主要有总有机碳(TOC)、氯仿沥青“A”、总烃和生烃势(或生烃潜量Pg,Pg=S1+S2)。

1.1有机质丰度指标1.1.1总有机碳(TOC,%)有机碳是指岩石中存在于有机质中的碳。

它不包括碳酸盐岩、石墨中的无机碳。

通常用占岩石重量的%来表示。

从原理上讲,岩石中有机质的量还应该包括H、O、N、S等所有存在于有机质中的元素的总量。

但要实测各种有机元素的含量之后求和,并不是一件轻松、经济的工作。

考虑到C元素一般占有机质的绝大部分,且含量相对稳定,故常用有机碳的含量来反映有机质的丰度。

烃源岩测井评价研究概述摘要:目前围绕着烃源岩的测井评价开展了许多研究工作,本文从烃源岩测井评价的进展和评价方法两方面入手,系统的介绍了烃源岩评价的国内外研究现状和国内常用的评价方法,并指出了目前烃源岩评价中存在的问题,对今后研究工作的开展提出了建议。

关键词:烃源岩;测井资料;研究进展;评价方法引言烃源岩是油气藏和输油气系统研究的基础,国内外对于烃源岩的研究一直很重视。

在对烃源岩的研究过程中也取得也一定的成果。

但是,由于构造和沉积环境的影响,烃源岩具有很强的非均质性,给资源评价工作带来一定的困难,许多学者对烃源岩的评价做了进一步的研究。

本文对目前有关于烃源岩的测井评价进行总结分析,希望对今后的烃源岩评价工作有所帮助。

1 烃源岩的评价进展1.1 国外进展利用测井资料评价烃源岩的主要方面是确定烃源岩中的有机碳含量(TOC)。

早期关于烃源岩评价的研究主要集中在国外,1945年Beer就尝试应用自然伽马曲线识别和定量分析有机质丰度[1]。

Murry等(1968)作区块分析时得出异常大的地层电阻率是由于生油岩中已饱和了不导电的烃类[2]。

Swamson将自然伽马异常归因于与有机质相关的铀,他指出铀与有机质存在一定关系[1]。

在七十年代末期由Fertl(1979)、Leventhal(1981)等人相继找出放射性铀与有机质含量间的经验公式,这期间的研究主要以定性分析为主[1]。

Herron(1986)将C/O 能谱测井信息用于求解烃源岩的有机质丰度,但该方法误差较大并未真正应用到实际评价中[3]。

Schmoker在八十年代做了许多关于烃源岩的研究,他指出高的自然伽马值与烃源岩间的相关性、用密度测井信息来估算烃源岩有机碳含量、埋藏成岩作用引起的孔隙度减小过程就是一个热成熟过程、碳酸盐岩和砂岩的孔隙度之间呈幂函数等观点[4-6]。

Meyer(1984)等利用自然伽马、密度、声波和电阻率测井结合来评价烃源岩,总结出了测井响应参数与有机碳含量的岩石判别函数[7]。

烃源岩评价注意的3个问题!烃源岩评价注意的3个问题!一般的,评价某种泥岩能否成为烃源岩的最主要的三个参数是:(残余)有机碳丰度(TOC)、成熟度(Ro,注:这个下标是英文o 决不是数字0,代表油镜下的反射光强度。

前几日看到某国内著名期刊的稿件修改意见中居然要求这里是0,有点惊愕了~)。

在评价一种烃源岩的优劣时,这至少这三个参数是要同时考虑的,才能得出最初的评价——不是最终的结论!一、有机碳丰度(TOC%)好的烃源岩一般具有高丰度的有机碳,但是反过来却是不成立的,即丰度高并不能代表好的烃源岩。

因为烃源岩要生烃,不仅要有碳,还要有氢。

如果烃源岩的氢含量极少(即HI或H/C原子比很小),那么这块源岩至多只能是气源岩,不足以生油。

烃源岩中氢的含量(用氢指数或氢碳原子比衡量)其实很大程度是决定了有机质的类型,即氢指数反映有机质类型。

如Ⅰ型有机质的HI一般在600~800mg/g (HImax=1200),Ⅱ型则是200~600,Ⅲ型一般就要小于200了。

在用有机碳丰度来评价烃源岩优劣时,不能不考虑成熟度的影响——烃源岩在生烃过程中,根所物质平衡的原则,有机碳丰度总是要降低的。

因此,如果不考虑有机质成熟度,而用简单的TOC的分级(如1~2中等,>2好烃源岩)评价烃源岩的优劣可能得出错误的结论。

笔者认为评价一种烃源岩首先要对其成熟度做出大致的评估。

如果一种有机质的成熟很低(小于0.6%),那么后续的评价没有多大的意义,有机碳丰度再高,类型再好有什么用呢?——这种源岩要生油,再过几Ma年再来吧。

关于原始有机质丰度评价问题原始烃源岩的有机质丰度很难恢复,目前几乎所有的有机碳的恢复算法,不论复杂与否,其最核心内容都是对转换率进行估算。

而对转换率的估算往往会出现“乌龙球”的现象。

比如,K.E Peter(The Biomarker Guide,Vol1,P117)提出用HI来恢复原始有机碳,其公式推导很复杂,在他的生标物指南(上)中大概花了两个页面来推导,但是仔细看,就可以发现他的算法要完成有机碳恢复最关键的是给出原始HI的值。

2019烃源岩地球化学评价方法1.引言1.1 概述概述部分的内容如下:引言是一篇论文或研究报告的开篇部分,通过简洁扼要地介绍研究主题、目的、方法和结果,为读者提供一个整体的了解和认识。

对于2019烃源岩地球化学评价方法的文章,引言部分的概述将重点介绍烃源岩的重要性以及为什么评价烃源岩的地球化学特征非常重要。

烃源岩是地球上蕴含石油和天然气的主要来源,其重要性不言而喻。

对于石油和天然气勘探与开发而言,了解和评价烃源岩的地球化学特征对于确定勘探区的潜力和开发潜力具有重要意义。

通过对烃源岩地球化学特征的评价,可以揭示烃源岩中油气生成的潜能和资源量,并为石油和天然气的勘探和开发提供科学依据。

随着石油和天然气资源的逐渐枯竭和对可再生能源需求的增加,对于烃源岩的地球化学评价方法的研究和应用也得到了越来越多的关注。

通过地球化学评价方法,可以测定烃源岩中的有机质含量、有机质类型、成熟度、母质类型等重要地质参数,从而判断烃源岩的潜力和优势区。

除了经典的地球化学分析手段外,随着科技的快速发展,新的分析技术和方法也应运而生,为烃源岩地球化学评价提供了更多的选择和可能。

因此,本文将系统地总结和探讨2019年最新的烃源岩地球化学评价方法,包括传统的地球化学分析方法以及新兴的技术和方法,并对其优势和应用进行详细介绍。

通过本文的研究,我们希望能够为石油和天然气勘探和开发提供更准确、更可靠的烃源岩地球化学评价方法,推动石油工业的可持续发展。

概述部分的目的在于引导读者了解本文的研究背景和重要性,为后续的文章结构和内容做好铺垫。

同时,也激发了读者对于烃源岩地球化学评价方法的兴趣,并期待本文的研究能够对于石油工业的发展产生积极的影响。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以按照以下方式编写:1.2 文章结构本文主要通过探讨烃源岩地球化学评价方法,旨在为烃源岩资源评价提供科学依据。

全文内容分为引言、正文和结论三部分。

引言部分主要概述了烃源岩地球化学评价方法的背景和意义,介绍了烃源岩地球化学评价的研究现状以及存在的问题和不足之处。

烃源岩地化特征评价烃源岩地化特征评价摘要:烃源岩对应的英文为Source rock,从本意上讲,它应该既包括能生油的油源岩,也包括能生气的气源岩,但过去多将它译为生油岩。

其中的重要原因可能在于国内早期的油气勘探主要瞄准着对油的勘探。

因此,油气地球化学所关注和研究的对象主要是油而不是气。

这可能是早期的有关专著和教材也多冠以“石油”而不是“油气”的原因所在。

相应地,生油岩这一术语在地化文献中得到了相当广泛的沿用。

随着我国对天然气重视程度的逐步、大幅提高,有关天然气的勘探和地球化学研究也越来越多,很多时候,需要区分油、气源岩。

因此,本文中以烃源岩替代早期的生油岩来涵盖油源岩和气源岩。

关键词:机质的丰度;有机质的类型;有机质的成熟度。

前言烃源岩是控制油气藏形成与分布的关键性因素之一。

确定有效烃源岩是含油气系统的基础。

烃源岩评价涉及许多方面,虽然在不同勘探阶段以及不同的沉积盆地,评价重点也有所不同,但是总体上主要包括两大方面:(l)烃源岩的地球化学特征评价,如有机质的丰度、有机质的类型、有机质的成熟度;(2)烃源岩的生烃能力评价,如生烃强度、生烃量、排烃强度等。

本人主要介绍烃源岩的地球化学特征评价方面:1.有机质的丰度有机质丰度是指单位质量岩石中有机质的数量。

在其它条件相近的前提下,岩石中有机质的含量(丰度)越高,其生烃能力越高。

目前,衡量岩石中有机质的丰度所用的指标主要有总有机碳(TOC)、氯仿沥青“A”、总烃和生烃势(或生烃潜量Pg,Pg=S1+S2)。

1.1有机质丰度指标1.1.1总有机碳(TOC,%)有机碳是指岩石中存在于有机质中的碳。

它不包括碳酸盐岩、石墨中的无机碳。

通常用占岩石重量的%来表示。

从原理上讲,岩石中有机质的量还应该包括H、O、N、S等所有存在于有机质中的元素的总量。

但要实测各种有机元素的含量之后求和,并不是一件轻松、经济的工作。

考虑到C元素一般占有机质的绝大部分,且含量相对稳定,故常用有机碳的含量来反映有机质的丰度。