蛔虫

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:4

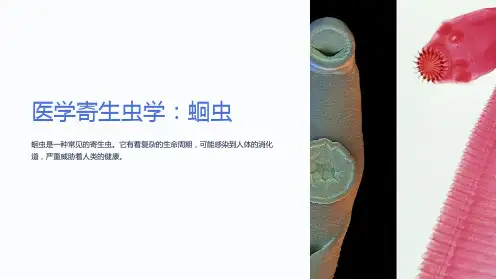

绦虫的知识点总结蛔虫的形态特征蛔虫体长约15-35厘米,呈圆柱状,前端较细,后端逐渐变粗,呈锥形。

身体呈淡粉红色,体表光滑而有光泽。

雄蛔虫的后端末端较为弯曲,具有明显的深褶。

雌蛔虫的体壁较薄,背部弯曲,腹部稍直,后端细长,呈尾丝状。

蛔虫的生活史蛔虫的生活史主要包括卵、幼虫和成虫三个阶段。

成虫寄生在宿主的肠道内,产卵后排入宿主的粪便中,然后由宿主排出体外。

在外界,蛔虫卵在温暖、湿润的环境中孵化,释放出幼虫。

人类和其他哺乳动物通过食用感染了蛔虫卵的食物或饮水摄入蛔虫卵,蛔虫幼虫进入宿主的胃肠道,经胃酸的作用后进入小肠,经过肠壁进入全身循环,最终达到肺部。

在肺部,蛔虫幼虫在肺泡内穿过肺泡壁进入支气管,再经咽喉下段回到胃肠道内,长成成虫。

蛔虫成虫在肠道内定居,交配产卵,完成寄生生活史。

蛔虫的生活史主要依赖于宿主的肠道和外界环境,宿主的生活史起着关键的作用。

蛔虫的寄生效应蛔虫寄生在人体内会对宿主的健康产生负面影响。

首先,蛔虫成虫寄生在肠道内会导致肠道炎症、消化不良、腹痛、腹泻等症状。

其次,蛔虫卵或幼虫在宿主的肺部引起肺部炎症,导致呼吸道感染、咳嗽等症状。

第三,蛔虫寄生在宿主肠道内会导致营养不良和厌食,影响宿主的营养摄取和生长发育。

最后,蛔虫寄生在宿主肠道内还会引起肝脏、胆囊、胰腺等器官的炎症和损害。

因此,蛔虫寄生会直接影响宿主的生理和健康状态,甚至引发其他并发症。

蛔虫的传播途径蛔虫主要通过粪口传播途径传播给宿主。

蛔虫成虫产下的卵经宿主的粪便排出体外,然后在外界环境中经过孵化产生幼虫。

宿主通过食用被蛔虫卵污染的食物或饮水摄入蛔虫卵,蛔虫幼虫进入宿主的胃肠道寄生,从而完成传播途径。

此外,蛔虫的传播途径还可能包括经皮传播、经呼吸道传播等途径。

因此,预防和控制蛔虫病的传播途径是很重要的。

蛔虫病的预防和控制蛔虫病的预防和控制主要包括以下几个方面。

首先,定期进行环境清洁和消毒,减少蛔虫卵的传播。

其次,要加强个人卫生和食品卫生,避免直接接触粪便等可能污染的环境。

蛔虫的知识点总结蛔虫的寄生会导致宿主症状,如腹痛、腹泻、食欲不振、体重下降等,严重时会影响宿主的健康。

因此,对蛔虫的预防和控制具有重要意义。

以下是关于蛔虫的一些知识点总结,以便更好地了解蛔虫的生物学特性、寄生习性、病原学特点、病原生态学特点以及对人类和其他动物的危害等方面的知识。

一、蛔虫的生物学特性1. 蛔虫的形态特征:蛔虫的成虫体长约15-30厘米,有细长的身体,前端为尖锐,后端微钝,体表光滑。

头端有三个唇突,口部有可伸缩的颌板。

蛔虫有消化道和生殖系统,体表覆着透明的表皮。

雌虫较大,雄虫较小。

蛔虫的卵呈椭圆形,具有厚壁和粗糙的表面。

2. 蛔虫的生活史:蛔虫的生活史包括卵、幼虫和成虫三个阶段。

成虫寄生在宿主的肠道内,产下大量卵子,卵子经过宿主的排泻后,便进入外界,在适宜的环境条件下孵化成幼虫。

幼虫通过宿主的口腔、食管进入肠道内,经过肠壁进入血液循环,再经肺泡循环到达肺部,最终经气道吞咽回到肠道内生长成成虫。

3. 蛔虫的繁殖方式:蛔虫是雌雄异体寄生虫,成虫寄生在宿主肠道内,雌虫每天能产下数万个卵子,通过宿主的排泄物排出体外。

在适宜的环境条件下,卵子孵化出幼虫,通过不同的途径重新寄生在宿主体内,完成繁殖周期。

二、蛔虫的寄生习性1. 寄生宿主范围:蛔虫主要寄生于哺乳动物的肠道内,包括人类、猪、狗、猫等。

人体蛔虫(Ascaris lumbricoides)主要寄生在人类肠道内,而猪蛔虫(Ascaris suum)则主要寄生在猪的肠道内。

2. 寄生部位:蛔虫成虫主要寄生在宿主的小肠内,吸取宿主的营养进行生长和繁殖。

幼虫在体内经过肠壁、血液循环、肺部和气道等组织器官,最终再回到肠道内寄生成成虫。

3. 寄生影响:蛔虫寄生在宿主肠道内,通过吸取宿主的营养、阻塞肠腔、刺激肠道和消化道黏膜,给宿主带来一系列不适症状,如腹部疼痛、腹泻、恶心、呕吐、腹部胀满、便秘等。

长期寄生还会导致宿主的营养不良、体重下降等问题,严重时还可能引起肠梗阻、肝脏炎症等并发症。

蛔虫的预防知识蛔虫(Ascaris lumbricoides)是一种常见的寄生虫,主要寄生在人体的消化道。

感染蛔虫可能导致一系列健康问题,包括腹痛、腹泻、消化不良和营养不良等。

为了预防蛔虫感染,我们需要了解蛔虫的传播途径和预防措施。

1. 蛔虫的传播途径蛔虫的传播主要通过食入被感染的食物或水源而发生。

以下是蛔虫的传播途径:- 糟糕的卫生条件:蛔虫的卵可以存在于被污染的土壤中,当人们接触到被污染的土壤后,容易将蛔虫卵带入口中。

- 不洁食物:食用未经煮熟或洗净的食物,特别是蔬菜和水果,可能会导致蛔虫感染。

- 接触污染物:接触被蛔虫卵污染的物体,如土壤、污水或动物粪便,然后用手触摸口腔或食物,也可能导致感染。

2. 蛔虫的预防措施为了预防蛔虫感染,我们可以采取以下预防措施:- 保持良好的卫生习惯:经常洗手,特别是在接触土壤、动物或污染物后。

使用肥皂和清水彻底清洁双手,尤其是在进食前和处理食物前。

- 煮熟食物:确保食物彻底煮熟,特别是肉类和鱼类。

高温可以杀死蛔虫的卵和幼虫。

- 清洁蔬菜和水果:在食用蔬菜和水果之前,用清水彻底清洁它们,以去除可能存在的蛔虫卵。

- 饮用安全水源:确保饮用的水源安全可靠,可以通过煮沸水或使用过滤器来净化水源。

- 避免接触污染物:尽量避免接触可能被蛔虫卵污染的土壤、污水或动物粪便。

3. 蛔虫感染的症状和治疗蛔虫感染可能导致以下症状:- 腹痛和不适:感染者可能会出现腹痛、腹部不适和胀气等症状。

- 腹泻和消化不良:蛔虫感染还可能导致腹泻、消化不良和食欲不振等问题。

- 营养不良:大量蛔虫寄生在肠道中会竞争营养,导致营养不良和体重下降。

如果怀疑自己感染了蛔虫,应及时就医。

医生通常会通过粪便检查来诊断蛔虫感染。

治疗方法包括使用驱虫药物,如苯妥英和吡喹酮,以杀死和排除蛔虫。

总结:蛔虫感染是一种常见的寄生虫感染,但通过采取适当的预防措施,我们可以降低感染的风险。

保持良好的卫生习惯,煮熟食物,清洁蔬菜和水果,饮用安全水源,并避免接触污染物,都是预防蛔虫感染的重要步骤。

蛔虫知识点总结一、蛔虫的传播途径1.粪口途径蛔虫主要通过粪口途径传播。

当感染蛔虫的约卵从感染者的粪便中排泄出来后,如果不注意个人卫生,或者饮水、食物被污染,都有可能感染蛔虫。

因此,保持个人卫生,防止食水食物受到污染是预防蛔虫感染的重要途径。

2.经皮途径蛔虫的幼虫也可以通过经皮途径寄生在人体内,主要是指在赤脚行走的情况下,经过寄生在土壤中的蛔虫卵,通过皮肤进入人体内导致感染。

二、蛔虫的生命周期蛔虫的生命周期主要包括三个阶段:排卵期、孵化期和成虫期。

1.排卵期蛔虫成虫寄生在人体肠道内,产卵后随粪便排出体外,而蛔虫卵通常是通过口腔进入人体内,进入人体后,经过胃肠道的消化液和体内的温度变化,蛔虫卵孵化出蛔虫幼虫。

2.孵化期孵化期通常是在人体肠道内完成。

孵化后的蛔虫幼虫通过肠黏膜进入体内的血液循环系统,然后通过血液循环系统进入肝脏和肺部。

在肺部,蛔虫幼虫再度穿透肺泡壁进入气道。

最终经痰吞入胃肠,并在肠道成长为成熟的蛔虫。

3.成虫期成虫期主要是指蛔虫在人体肠道内成熟、寄生并繁殖。

成熟的蛔虫会产生大量的卵,这些卵再随粪便排出体外,继续循环感染的过程。

三、蛔虫的症状蛔虫感染通常没有特异性症状,但当蛔虫感染严重时,会出现一系列症状,包括腹痛、腹泻、恶心、呕吐、消化不良等。

在儿童患者体内,蛔虫可能会影响儿童的发育和生长,表现为消瘦、贫血、厌食等。

四、蛔虫的预防和治疗1.个人卫生保持良好的个人卫生是预防蛔虫感染的重要途径。

包括勤洗手、饮食卫生、饮用清洁水等。

特别是在感染蛔虫的地区,更要加强对个人卫生的重视。

2.药物治疗蛔虫感染可以通过一些药物进行治疗,例如吡喹酮、苯巴比妥、多巴胺等,这些药物能够有效地杀灭体内的蛔虫,达到治疗的效果。

3.预防草讲控制对于蛔虫的预防和控制,需要从源头进行控制,包括排泄物的处理、环境卫生的改善、人群的教育等。

特别是在学校、幼儿园等机构,要加强对儿童个人卫生的教育和宣传,预防蛔虫感染。

五、蛔虫的研究进展随着医学科研的不断进步,对蛔虫的研究也取得了一些成果,包括蛔虫的基因组学研究、寄生虫学研究、治疗药物的研发等。

预防蛔虫教案什么是蛔虫?蛔虫是一种寄生虫,常见于猪、狗等动物的肠道中,也会寄生在人类的肠道中。

蛔虫的体长可达20-30厘米,直径约为1厘米,外形呈白色细长条状。

蛔虫的寿命较长,可在人体内存活数年之久。

蛔虫的传播途径蛔虫的传播途径主要有两种:一是通过食用未熟透的肉类或鱼类感染;二是通过口腔摄入蛔虫卵感染。

蛔虫卵可以通过污染的食物、水或者手指等途径传播。

蛔虫的危害蛔虫寄生在人体内会对健康造成一定的危害。

蛔虫会吸收人体内的营养物质,导致营养不良、贫血等症状。

同时,蛔虫还会引起肠道炎症、腹痛、腹泻等症状,严重时还会导致肠梗阻等并发症。

预防蛔虫的方法预防蛔虫的方法主要有以下几点:1.注意饮食卫生蛔虫的传播途径主要是通过食物、水或者手指等途径传播,因此要注意饮食卫生。

在食用肉类或鱼类时,要确保熟透,避免生食或未熟透的食物。

同时,要注意手卫生,勤洗手,避免手指污染食物。

2.定期驱虫定期驱虫是预防蛔虫的有效方法之一。

一般建议每年进行一次驱虫,可以选择口服药物或者使用驱虫贴剂等方式。

在使用药物驱虫时,要按照医生或药品说明进行使用,避免过量使用或者不当使用。

3.加强个人卫生加强个人卫生也是预防蛔虫的重要措施之一。

要勤洗手,避免手指污染食物;要保持居室清洁,避免蛔虫卵的污染;要定期更换床上用品,避免蛔虫卵的滋生。

预防蛔虫的注意事项在预防蛔虫时,还需要注意以下几点:1.不要随意使用驱虫药物驱虫药物虽然可以有效预防蛔虫,但是不要随意使用。

在使用驱虫药物时,要按照医生或药品说明进行使用,避免过量使用或者不当使用。

同时,要注意药物的副作用,如头晕、恶心等症状。

2.不要过度依赖驱虫药物驱虫药物虽然可以有效预防蛔虫,但是不要过度依赖。

要注意饮食卫生和个人卫生,避免蛔虫的传播。

同时,要定期进行体检,及时发现和治疗蛔虫感染。

3.注意药物的质量在使用驱虫药物时,要注意药物的质量。

要选择正规的药品,避免使用假冒伪劣药品。

同时,要注意药品的保存,避免药品受潮、变质等情况。

蛔虫形态特征

嘿,朋友们!今天咱来聊聊蛔虫这小家伙。

你可别小看它,蛔虫那可是在咱身体里能闹出不少动静的主儿呢!

蛔虫长得细细长长的,就像一根会蠕动的白线。

它呀,在咱肚子里那可是“逍遥自在”。

你想想看,它就像个调皮的小孩,在你的肠道里钻来钻去,还能没事儿就安个家。

这蛔虫的生命力还挺顽强呢!咱吃进去的东西,它也跟着分一杯羹。

它难道不知道这是咱的食物,它这么做有点不地道吗?而且啊,它有时候还会让你肚子疼,这疼起来可真要命啊!就好像有人在你肚子里打拳一样。

咱再说说它的活动范围。

肠道那么大,它可真是哪儿都能去逛逛。

它在里面扭来扭去的,难道它就不觉得累吗?它也不想想,这是人家的地盘,它这么横冲直撞的,能不招人嫌吗?

要是你肚子里有了蛔虫,那可得注意了。

你得赶紧想办法把它弄出去呀!不然它在里面待久了,还不知道会搞出什么乱子呢。

就好像家里进了个不速之客,你能不着急把它赶出去吗?

有时候我就想,这蛔虫咋就这么爱往人肚子里钻呢?它在外面的世界不好吗?非要在咱这小小的肠道里折腾。

它难道不知道咱人也会不舒服吗?

咱可得好好保护自己的身体,别让这些小虫子有机可乘。

平时要注意卫生,吃东西前一定要洗手,可别给蛔虫留下可乘之机。

要是真不小心让它钻进了肚子,那可得赶紧去看医生,让医生把它给揪出来。

总之,蛔虫这玩意儿可不好惹,咱得时刻提防着它。

可别让它在咱身体里为所欲为,不然咱可就有苦头吃啦!咱得把自己的身体当成宝贝一样爱护着,别让这些小虫子来捣乱。

大家说是不是这个理儿呢?。

蛔虫的名词解释蛔虫是一种寄生在人体肠道中的寄生虫。

它属于线虫门、蛔虫科,是人体内最常见的寄生虫之一。

蛔虫的学名叫Ascaris lumbricoides,它的外形像一根白色的细长针管,身体呈圆柱形,前部较圆,后部较细长。

蛔虫的体长一般约为15-40厘米,体内呈现出松软的半透明状态。

性别分为雄性和雌性,两者体型有些微差异,但均可诱发疾病。

蛔虫的寄生生活始于人体,它的卵通过食物或水进入人体消化系统后,通过胃酸的作用,蛔虫卵壳被消化液腐蚀,释放出幼虫。

幼虫从肠道穿过肠壁进入肝脏,再经过肝脏到达肺部。

在肺泡内,幼虫进一步发育成为第三期幼虫。

最后,这些幼虫通过气道进入咽喉,再经食道返回小肠。

它们会在小肠内定居并吸收人体营养,同时也排泄废物。

蛔虫寄生在人体内会引发一系列健康问题。

最常见的症状是腹痛和腹泻,患者可能会出现消化不良、食欲不振、恶心、腹胀等症状。

严重的感染可能导致肠道梗阻、肝脓肿、胆管阻塞等并发症。

尤其对于儿童来说,蛔虫感染可能影响他们的身体发育和认知能力。

蛔虫感染主要通过食用或喝入被污染的食物或水传播。

蛔虫卵可以存在于土壤或肥料中,当人们接触到污染物,例如没有洗净的蔬菜或水果,或者没有煮熟的食物,就有可能被卵感染。

此外,人际传播也是一种常见的蛔虫传播方式,特别是儿童间的接触。

预防蛔虫感染的关键是保持良好的个人卫生习惯。

首先,要定期洗手,特别是在接触土壤、污物后。

其次,要避免生吃或未煮熟的食物,尤其是蔬菜和水果。

此外,定期清洁家居环境,包括地面、床上用品等,也是预防蛔虫感染的重要措施。

对于已经感染蛔虫的患者,通常会采取药物治疗。

这些药物能够有效杀死寄生虫,并确保其排出体外。

然而,对于严重感染和并发症的患者,可能需要进行手术干预来解除肠道阻塞或处理其他相关问题。

尽管蛔虫感染在全球范围内仍然是一个普遍问题,但它的预防和治疗手段已经取得了一定的进展。

不过,蛔虫感染的高发区仍然集中在一些经济欠发达地区,这与那里的卫生条件和社会环境密切相关。

蛔虫是无脊椎动物,线形动物门,线虫纲,蛔目,蛔科。

是人体肠道内最大的寄生线虫,成体略带粉红色或微黄色,体表有横纹,雄虫尾部常卷曲。

蛔虫是世界性分布种类,是人体最常见的寄生虫,感染率可达70%以上,农村高于城市,儿童高于成人。

虫卵随粪便排出,卵分受精卵和非受精卵两种。

只有受精卵才能卵裂、发育。

在21~30℃、潮湿、氧气充足、荫蔽的泥土中约10天左右发育成杆状蚴。

脱一次皮变成具有感染性幼虫的感染性虫卵,此时如被吞食,卵壳被消化,幼虫在肠内逸出。

成虫寄生于小肠, 多见于空肠,以半消化食物为食。

雌、雄成虫交配后雌虫产卵,卵随粪便排出体外,,污染环境,受精卵在荫蔽、潮湿、氧气充足和适宜温度(21~30℃)下,,经2周,其内的卵细胞发育成第一期幼虫,再经一周,在卵内第一次蜕皮后发育为感染期卵.。

感染期卵被人吞入,在小肠内孵出幼虫。

幼虫能分泌透明质酸酶和蛋白酶,侵入小肠粘膜和粘膜下层,钻入肠壁小静脉或淋巴管,,经静脉入肝,,再经右心到肺,穿破毛细血管进入肺泡,在此进行第2次和第3次蜕皮,,然后,再沿支气管、气管移行至咽,,被宿主吞咽,,经食管、胃到小肠,在小肠内进行第4次蜕皮后经数周发育为成虫。

自感染期卵进入人体到雌虫开始产卵约需2个月,成虫寿命约1年. 每条雌虫每日排卵约24万个。

宿主体内的成虫数目一般为一至数十条,,个别可达上千条。

小儿蛔虫轻者可无明显症状,重者食欲不振,或喜食异物,面黄形瘦,脐周腹痛,时作时止,触之腹部柔软,或可扪及虫团聚

散,并可见吐蛔或便蛔,且大便干稀不调。

有些患儿出现淡色白斑、巩膜出现兰色斑点,下唇或出现颗粒样大小白点,舌苔薄腻或花剥,舌尖红尖。

该病发生原因是因小儿吞食了蛔虫卵所致,感染途径主要是通过污染的手或食入不洁的饮食而致。

若平素小儿脾胃虚弱,饮食不节,素蕴湿热者更易发生本病。

蛔虫的分布呈世界性,尤其在温暖、潮湿和卫生条件差的地区,人群感染较为普遍。

蛔虫感染率,农村高于城市;儿童高于成人。

目前,我国多数地区农村人群的感染率仍高达60%~9 0%。

1.幼虫期致病: 可出现发热、咳嗽、哮喘、血痰以及血中嗜酸性粒细胞比例增高等临床症象. 2.成虫期致病:a.患者常有

食欲不振、恶心、呕吐、以及间歇性脐周疼痛等表现。

b.可出现荨麻疹、皮肤瘙痒、血管神经性水肿,以及结膜炎等症状。

c.突发性右上腹绞痛,并向右肩、背部及下腹部放射。

疼痛呈间歇性加剧,伴有恶心、呕吐等。

自患者粪便中检查出虫卵,即可确诊。

对粪便中查不到虫卵,而临床表现疑似蛔虫病者,可用驱虫治疗性诊断,根据患者排出虫体的形态进行鉴别。

疑为肺蛔症或蛔虫幼虫引起的过敏性肺炎的患者,可检查痰中蛔蚴确诊。

并发症:胆道蛔虫症、蛔虫性胰腺炎,阑尾炎或蛔虫性肉芽肿等。

治疗:

一、驱虫治疗:常用的驱虫药有甲苯咪唑(安乐士)、阿苯达唑(肠虫清)、左旋咪唑(驱钩蛔)、枸橼酸哌嗪(驱蛔灵、六一

宝塔糖),详见常用驱肠虫药。

由于蛔虫在人体内寄生存活时间一般为一年左右,所以如果能避免再感染,大约一年蛔虫病可“自愈”。

二、胆道蛔虫症的治疗:治疗原则为解痉止痛、早期驱虫和控制感染。

早期驱虫可防止复发与并发症。

蛔虫有厌酸习性,可选用食醋一次2~4两,每日三次,以达到安虫目的。

内科治疗无效,合并严重肝胆感染手术治疗。

三、蛔虫性肠梗阻的治疗:大多数蛔虫性肠梗阻是不完全性的,应及早治疗,包括禁食、胃肠减压、解痉止痛、静脉补液,腹痛缓解后驱虫。

当发展为完全性肠梗阻,并发肠坏死、穿孔、腹膜炎时要及时手术治疗。

治愈标准:经过治疗,经3~4个月后检查粪便无虫卵即为治愈。

愈后:由于存在再感染的可能,所以,最好每隔3~4个月驱虫一次。

预防保健:对蛔虫病的防治,应采取综合性措施。

包括查治病人和带虫者,处理粪便、管好水源和预防感染几个方面。

加强宣传教育,普及卫生知识,注意饮食卫生和个人卫生,做到饭前、便后洗手,不生食未洗净的蔬菜及瓜果,不饮生水,防止食入蛔虫卵,减少感染机会。

使用无害化人粪做肥料,防止粪便污染环境是切断蛔虫传播途径的重要措施。

在使用水粪做肥料的地区,可采用五格三池贮粪法,使粪便中虫卵大部分沉降在池底。

由于粪水中游离氨的作用和厌氧发酵,虫卵可被杀灭,同时也会增加肥效。

利用沼气池发酵,既可解决农户照明、煮饭;又有利粪便无害化处理。

可半年左右清除一次粪渣。

此时,绝大部分虫卵已失去感染能力。

在用于粪做肥料的地区,可采用泥封堆肥法,三天后,粪堆内温度可上升至52℃或更高,可以杀死蛔虫卵。

对病人和带虫者进行驱虫治疗,是控制传染源的重要措施。

驱虫治疗既可降低感染率,减少传染源,又可改善儿童的健康状况。

驱虫时间宜在感染高峰之后的秋、冬季节,学龄儿童可采用集体服药。

由于存在再感染的可能,所以,最好每隔3~4个月驱虫一次。

对有并发症的患者,应及时送医院诊治,不要自行用药,以免贻误病情。

常用的驱虫药物有丙硫咪唑、甲苯咪唑,左旋咪唑和构橼酸哌嗪(商品名为驱蛔灵)等,驱虫效果都较好,并且副作用少。