平胃散近十年临床应用概述课稿

- 格式:doc

- 大小:52.50 KB

- 文档页数:14

古方|平胃散:祛湿运脾的经典方剂平胃散【名方出处】宋代《太平惠民和剂局方》。

【使用历史】约800年。

【主要成分】苍术,厚朴,陈皮,甘草,(姜枣)。

【整体药性】温燥。

【功能主治】具有燥湿运脾、行气和胃之功效,主治湿滞脾胃,湿困脾胃,胸腹胀满,不思饮食,口淡无味,呕吐恶心,肢体沉重,怠惰嗜卧。

【典型征象】舌苔白,腻而厚。

伤食,嗳气有腐食气,泄泻。

【禁忌人群】孕妇不宜。

脾虚无湿或阴虚之人,症见舌红少苔,口苦而渴,或脉数者禁用。

平胃散,出自宋代皇家组织编写的《太平惠民和剂局方》,是其中非常精到的一个方子,古人说它是“治脾圣药”,后世有许多健胃方剂,都是在此方的基础上加味而来的。

平胃散组方简练、寓意明确,是历代医家常用的古代名方。

《删补名医方论》说:“名曰平胃,实调脾承气之剂。

”可见平胃散也是治脾的良方,临床应用当然会更为广泛。

应当注意的是,这个方子是用来治病攻邪的方剂,需要在医生的指导下,按照实际的用法用量服用才能起效,而且起效非常快。

如果两天内见效才可以继续使用,否则,就说明治疗的方向不对,需要停用。

还要配合姜枣来保护脾胃之气。

在服药的时候,还需要用几片生姜加几颗大枣,熬水冲服该药。

这个方子是不能用于保健的,所以没病的时候最好不要服用。

脾胃若是湿气重,治理可用平胃散如果身体被水湿困住了,那就需要用药物来进行调理。

中医有很多祛湿的方子,比如医圣张仲景的《伤寒论》中,就有五苓散、苓桂术甘汤、真武汤等很多祛湿的方子。

在宋代的《太平惠民和剂局方》里也有很多精彩的方子,当水湿停留在身体不同位置的时侯,就可以根据病征来选用这些方子进行除湿,其中的平胃散,就是流传了千百年的一个祛湿良方。

平胃散,顾名思义,主要就是用于去除脾胃中的湿气,它的组成是:苍术(以去粗皮的米泔浸二日)、厚朴(去粗皮、姜汁制,炒香)、陈皮(去白)、甘草(炒),各药用量比例为8:5:5:3。

将上述材料研为细末,每次服6克,用水一碗,加入两片生姜、两枚干枣,一起煎至七分,拿去姜、枣,加一捻盐煮沸,饭前趁热空腹服下。

平胃散近十年临床应用概述平胃散载于宋代《太平惠民和剂局方》,为燥湿和胃的代表方剂,由苍术、厚朴、陈皮、甘草、生姜、大枣组成,具有燥湿运脾,行气和胃作用。

原方用治脾胃不和,不思饮食,心腹胁肋胀满刺痛,口苦无味,胸满气短,呕哕恶心,噫气吞酸,面色萎黄,肌体瘦弱,怠惰嗜卧,体重节痛,常多自利,或发霍乱,及五噎八痞,膈气反胃。

后世医家谨守病机,辨证施治,随证加减,使原方的应用广泛延伸,涉及内、外、妇、儿科等疾病,常收显著疗效。

兹将近10年来平胃散的临床应用作一综述。

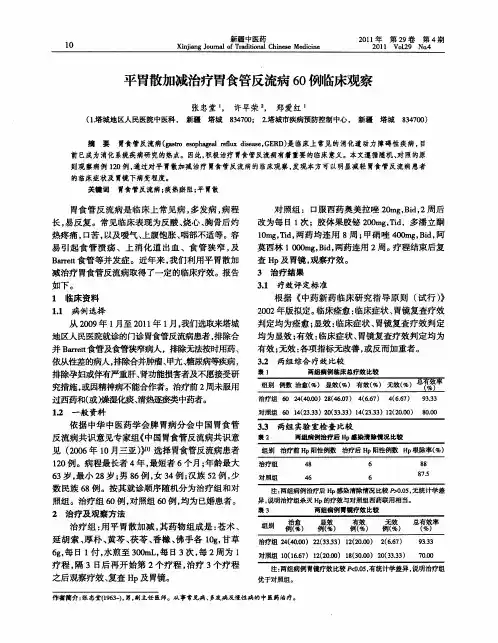

<p>1.<p>内科疾病1.1胃炎<p>陆氏[1]用平胃散加减辨证治疗慢性胃炎108例(慢性浅表性胃炎54例,肥厚性胃炎18例,胆汁反流性胃炎11例,萎缩性胃炎25例),慢性胃炎,多由肝郁脾虚,气机不利,气滞湿阻而成,治疗以通为要。

以平胃散(陈皮,厚朴,苍术,甘草)为基本方。

肝气犯胃型加香附、郁金、柴胡;肝胃郁热型加丹皮、山栀、川连,吴茱萸;脾胃阴虚型减川朴,加沙参、麦冬、炒白芍;脾胃虚寒型,加黄花,干姜,半夏,瓦楞子,茯苓;瘀血阻络型加当归、川芎、阿胶(烊化),失笑散(包);饮食停滞型加山楂、神曲、莱菔子、木香、砂仁(后下);寒邪客胃型加生姜,香附,高良姜。

结果痊愈30例,显效25例,好转48例,无效5例,总有效率为95.3%。

<p>赵氏[2]治疗慢性胃炎用平胃散加延胡索、川楝子、黄连,鸡内金。

肝胃气滞型加柴胡、青皮、佛手等;胃热炽盛加黄芩、蒲公英、大黄等;脾胃虚寒加桂枝、草豆蔻、砂仁等;胃阴亏虚型加沙参、麦门冬、白芍等,其它如兼瘀阻胃络加白及、三七;胃络溃破加乌贼骨、白及、大贝;食滞胃脘加焦山楂、炒麦芽、神曲;寒邪犯胃加良姜、香附;气血不足加党参、茯苓等。

对照组予维酶素片、猴菇菌片、胃得宁胶丸、黄连素片。

胃镜复查表明治疗组80例痊愈57例,总有效率为91%。

对照组40例治愈14例,总有效率为65%。

祛湿运脾的经典方剂平胃散兼谈二陈丸(罗大伦)平胃散(和剂局方)【组成】苍术(15g)厚朴(9g)陈皮(9g)甘草(6g)【功用】燥湿运脾,行气和胃。

【主治】湿滞脾胃证。

脘腹胀满,不思饮食,呕吐恶心,嗳气吞酸,肢体沉重,怠惰嗜卧,常多自利,舌苔白腻而厚,脉缓。

【歌诀】平胃散用朴陈皮,苍术甘草姜枣齐,燥湿运脾除胀满,调胃和中此方宜。

来源:《太平惠民和剂局方》。

药物:苍术五斤(9克)厚朴(姜制)(6克)陈皮(去白)(9克)各三斤二两甘草(炙)(3克)三十两方歌:平胃散是苍术朴陈皮甘草四般药除湿散满驱瘴岚调胃诸方从此扩或合二陈或五苓硝黄麦曲均堪着若合小柴名柴平煎加姜枣能除疟又不换金正气散即是此方加夏藿组成和用法:苍术去粗皮,米泔浸,2400克厚朴去粗皮,姜汁制,炒香陈皮去白,各1560克甘草炒900克共为细末,每次6克,入生姜二片、干枣二枚,水空腹热服。

按时服用。

药效说明功效燥湿健脾,消胀散满。

适应症脾土不运,湿浊困中,胸腹胀满,口淡不渴,不思饮食,或有恶心呕吐,大便溏泻,困倦嗜睡,舌不红,苔厚腻。

禁忌脾虚无湿或阴虚之人,症见舌红少苔,口苦而渴,或脉数者,都禁用。

方义本方是燥湿祛痰,行气健脾剂。

苍术燥湿健脾为君药,厚朴除湿散满为臣药,陈皮理气化痰为佐药,甘草、姜、枣调和脾胃为使药。

大凡脾胃病变,只要属于所谓脾胃湿滞,呈现胸腹胀满、口淡食少、舌苔白厚而腻主症的,都可用它来治疗,所以古人说它是“治脾圣药”。

后世有许多健胃方剂,都是从它扩展演变而来。

说明平胃散所治脾胃不和,是由痰湿留滞,困遏脾胃,或感受山岚瘴气,或水土不服所致。

脾胃被困,则升运和降失常,诸症遂起。

方中苍术苦辛温燥,最善燥湿健脾,故重用为君。

厚朴苦温芳香,行气散满,助苍术除湿运脾,是为臣。

陈皮理气化滞,合厚朴以复脾胃之升降;炙草、姜、枣调补脾胃,和中气以助运化,都是佐使。

诸药相配,共奏燥湿运脾,行气和胃之功。

用治消化不良、慢性胃炎、溃疡病及胃肠神经官能症等,均有一定疗效。

平胃散在临床中的应用【摘要】目的:本文将对慢性胃炎患者给予临床分组治疗,从而探讨平胃散治疗慢性胃炎的临床效果,为提高慢性胃炎患者的疗效与生活质量提供可靠依据。

方法:研究组患者采用平胃散加减治疗方法;对照组患者采用单纯西医药物治疗。

观察并记录两组患者治疗后临床症状改善情况以及胃镜检查结果,并进行统计学分析,得出结论。

结果:研究组慢性胃炎患者经平胃散加减治疗后,临床治疗总有效率高达93.75%,明显高于对照组慢性胃炎且仅使用单纯西医药物治疗的患者临床治疗总有效率71.88%,且p0.05,两组患者一般资料具有临床可比性。

1.2 方法研究组患者采用平胃散加减治疗方法,平胃散组成成分为陈皮15克、苍术20克、半夏10克、甘草5克、厚朴20克、连翘10克、焦三仙15克、黄连5克、木香15克、枳壳15克,每日一剂,以水煎两次并将药液混合,分三次服用,连续治疗一个月为宜;对照组患者采用单纯西医药物治疗,具体用药为吗丁啉片,每次口服剂量为10毫克,每日给药三次,奥美拉唑肠溶胶囊,每次口服剂量为20毫克,每日给药两次,患者连续治疗一个月为宜。

观察并记录两组患者治疗后临床症状改善情况以及胃镜检查结果,并进行统计学分析,得出结论。

1.3 疗效判断标准①治愈。

慢性胃炎患者经治疗后,临床症状均消失,经胃镜检查结果可知,患者体内胃部相关炎症改变消失;②显效。

慢性胃炎患者经治疗后,临床症状均发生明显改善,经胃镜检查结果可知,患者体内胃部相关炎症改变基本消失;③有效。

慢性胃炎患者经治疗后,临床症状均发生改善,经胃镜检查结果可知,患者体内胃部相关炎症改变减轻;④无效。

慢性胃炎患者经治疗后,临床症状均无变化或恶化,经胃镜检查结果可知,患者体内胃部相关炎症改变无变化或恶化。

1.4 统计学方法所有数据均使用spss13.0软件包进行统计学分析,对于计量资料用表示,采用t检验,计数资料采用x2检验,以p<0.05为差异有统计学意义。

平胃散(丸)的临床应用平胃散一方出自宋代《太平惠民和剂局方》,本方组成虽然只有寥寥4味,但是用药精当,力专效宏,临床应用广泛。

笔者对此方在临床上的应用略有心得,本文对平胃散的组方、配伍特点以及临床应用等进行探讨,敬请斧正。

平胃散方剂介绍《太平惠民和剂局方》原文记载,平胃散治脾胃不和,不思饮食,心腹胁肋胀满刺痛,口苦无味,胸满短气,呕吐恶心,暖气吞酸,面色萎黄,肌体瘦弱,怠惰嗜卧,体重节痛,常多自利,或发霍乱,及五噎八痞,膈气反胃,并宜服。

常服调气暖胃,化宿食,消痰饮,辟风、寒、冷、湿四时非节之气。

原方组成与用法苍术(去粗皮、米泔浸二日)五斤,厚朴(去粗皮、姜汁制、炒香)、陈皮(去白)各三斤二两,甘草(锉、炒)三十两。

上为细末。

每服二钱,以水一盏,人生姜二片,干枣二枚,同煎至七分,去姜、枣,带热服,空心,食前人盐一捻,沸汤点服亦得。

(现代用法:共为细末,每服3-6 g,姜、枣煎汤送下;或作汤剂水煎服)。

方解方中苍术辛苦温燥,入脾胃经,辛以燥湿,苦以降浊,芳香化湿,健脾燥湿;厚朴苦温燥湿,行气消积、燥湿除满;陈皮理气消胀,又行气化湿;甘草补气和中调和诸药;生姜、大枣调和肝脾,以增强脾的运化功能。

全方行气燥湿并用,组成苦温燥湿运脾之剂。

配伍特点全方重用苍术,以燥湿运脾为君药,以厚朴行气燥湿除满为臣药,佐以陈皮理气和中燥湿,甘草和中为使药。

功能主治全方燥湿运脾,行气和胃,用于湿滞脾胃证。

症见胃脘胀满,不思饮食,口淡无味,恶心呕吐,嗳气反酸,肢体沉重,怠惰嗜卧,大便溏薄,舌苔白腻而厚,脉濡缓。

现代剂型现在已经制成成药“平胃丸”,方便临床应用。

现代药理研究现代药理研究发现,平胃散方中的苍术、厚朴、陈皮能够健胃,促进消化液的分泌,因而能增进食欲;厚朴煎液能使实验动物的离体肠管的紧张度下降,能减轻贲门、幽门平滑肌痉挛,兼有抗菌、镇痛、镇静的效果;陈皮有促进胃液分泌和止呕的作用,与厚朴同时用可增强胃肠道蠕动;甘草能缓解肠痉挛,和厚朴同用有解除痉挛的功效;甘草又能减轻胃酸的分泌,对溃疡有明显的抑制作用,陈皮亦有对抗溃疡的作用;厚朴和苍术的利尿作用可以减轻消化道水肿和利于止泻。

平胃散药理作用及临床应用研究进展一、研究背景和意义平胃散是中医药治疗胃肠道疾病的一种常用方剂,具有调和脾胃、消食化积、理气止痛等功效。

随着人们对中医药的认识不断加深,对平胃散的研究也日益受到重视。

本研究旨在探讨平胃散药理作用及临床应用的最新进展,为中医药在胃肠道疾病的治疗中提供理论依据和实践指导。

胃肠道疾病是影响人类健康的重要疾病之一,其发病率逐年上升,给患者及其家庭带来沉重的经济负担和心理压力。

针对胃肠道疾病的治疗方法主要包括药物治疗、手术治疗和生活方式调整等。

药物治疗存在一定的副作用和局限性,手术治疗虽然能够根治疾病,但手术风险较高,且术后康复时间较长。

寻找一种安全、有效、经济的治疗胃肠道疾病的方法具有重要意义。

中医药作为我国传统医学的重要组成部分,具有悠久的历史和丰富的临床经验。

平胃散作为一种经典的中药方剂,在胃肠道疾病的治疗中具有独特的优势。

目前关于平胃散药理作用及临床应用的研究仍存在一定程度的不足,如药效成分分析、作用机制研究等方面尚需深入探讨。

开展平胃散药理作用及临床应用的研究具有重要的理论和实践价值。

通过对平胃散药理作用及临床应用的研究,可以进一步揭示其治疗胃肠道疾病的机制,为其开发新药、优化处方、提高疗效提供科学依据;同时,也可以为临床医生提供更加准确、安全的治疗方案,提高患者的生活质量和预后。

研究结果还可以为中医药在国际医学领域的推广和发展提供有力支持,有助于提升我国中医药的国际地位和影响力。

介绍平胃散的历史和传统应用平胃散是一种具有悠久历史的传统中药方剂,其起源可以追溯到古代。

据史书记载,平胃散最早出现在《神农本草经》中,被列为上品药。

在随后的历代医书中,平胃散的药理作用和临床应用得到了不断的丰富和发展。

平胃散主要用于治疗脾胃虚弱、食欲不振、消化不良等症状。

它的主要成分包括黄芩、黄连、厚朴、生姜等,这些药物具有清热解毒、健脾和胃、行气止痛等功效。

在临床实践中,平胃散常与其他中药方剂搭配使用,以达到更好的治疗效果。

平胃散治疗胃病的应用体会(附1例报告)摘要目的:总结平胃散重用苍术及随症加减对胃病的治疗经验。

方法:重用苍术,辨证分型加减。

结果:取得良好的疗效。

结论:平胃散是治疗胃病的良方,如法应用疗效显著。

关键词平胃散治疗胃病体会胃病在古代中医论述中关于胃病的记录甚多,如《素问·六元正传大论》说:“木郁之发,民病胃脘当心而痛,上支两胁,膈咽不通,食饮不下”。

《素问·举痛论》说:“寒气客于肠胃,厥阴上出,故痛而呕也”。

又有“饮食自倍,肠胃乃伤”之说。

《脾胃论》中有“若饮食不节,寒温不适,则脾胃乃伤”,“若胃气之本弱,饮食自倍,则脾胃之气既伤,而元气亦不能充,而诸病之所由生也”。

这些说明寒邪伤胃,和飲食不调是胃病发生的一个主要原因。

又清代《临证指南医案》中说“纳食主胃,运化主脾,脾宜开则健,胃宜降则和,太阴湿土,得阳始运,阳明阳土,得阴自安,以脾喜则燥,胃喜柔润也”。

又有“久痛入络”、“久痛寒必化热”、“初痛在气久痛入络”等观点,“胃乃多气多血之腑”,这些观点从脾胃的生理和病机方面都有了深入的阐述,其对胃病的认识和对胃病的治疗都有很强的指导意义。

脾主运化,喜燥而恶湿,湿浊困脾,运化失司则,食少乏力,大便不调,湿阻气滞则脘腹胀满,胃失和降则有呕恶、吞酸、嗳气,说明了胃以和降为用,脾以升清为要,有寒凝,食积气滞、火郁,血瘀,气滞,阳虚,阴虚等所致。

总之是“不通则痛”,病机是脾不足,而胃乃伤。

因此治疗胃病之关键在于升清降浊。

平胃散是治疗脾胃病常用方剂,由苍术、厚朴、陈皮、甘草四药组成,有燥湿运脾,行气和胃之功。

方中苍术为君,除湿运脾,厚朴为臣,行气化湿,消胀除满,陈皮为佐,理气化湿,甘草缓急和中止痛,调和诸药。

全方以和降为主。

从而使脾胃传输功能恢复。

在临床上应用平胃散加减治疗各种胃病取得良好疗效,现总结如下。

重用苍术苍术在平胃散中为君药,剂量10~15g,因其燥湿运脾之功显著,《本草正义》有苍术,气味雄厚,较白术愈猛,能彻上彻下,燥湿而宣化痰饮,芳香辟秽,胜四时不正之气,故时疫之病多用之,最能驱除秽浊恶气,阴霾之域久旷之屋,宜焚此物而后居人,亦此意也。

湿滞脾胃——平胃散的运用平胃散首见于《太平惠民和剂局方》,由苍术12、厚朴9、陈皮6、炙甘草3、生姜、大枣组成。

方歌:平胃散是苍术朴,陈皮甘草四般药,除湿散满祛瘴岚,调胃诸方从此扩。

若合小柴名柴平,煎加姜枣能除疟,又不换金正气散,即是此方加夏藿。

功用:燥湿运脾,行气和胃。

主治:湿滞脾胃证。

脘腹胀满,不思饮食,口淡无味,恶心呕吐,嗳气吞酸,肢体沉重,怠惰嗜卧,常多自利,舌苔白腻而厚,脉缓。

运用:本方为治疗湿滞脾胃证之基础方。

以脘腹胀满,舌苔白腻而厚为辨证要点。

比较:平胃散跟苓桂术甘汤不同,苓桂术甘汤治疗饮邪居于中焦,用于治疗水饮泛滥心悸头晕等见证。

跟理中汤比较也不一样,理中汤是脾胃虚寒为病机。

跟四君子比较,四君子补中益气平补方剂。

跟补中益气比较,补中益气汤,是脾胃气虚下陷,益气升阳为主。

附方:不换金正气散较平胃散多藿香、半夏二味,其燥湿和胃、降逆止呕之力益佳,且兼具解表之功,用于湿邪中阻,兼有表寒之证。

柴平汤即小柴胡汤与平胃散合方,功可和解少阳、燥湿化痰和胃,用于治疗素多痰湿,复感外邪,痰湿阻于少阳,寒多热少之湿疟。

水邪较盛,单纯运中澡湿必然效果不佳,可以加茯苓泽泻导水下行,方剂如胃苓汤。

如果湿邪化热可以加芩连清热澡湿。

如果气滞较重,可以加木香砂仁,增强行气温中之力。

也可以加槟榔枳壳厚朴大腹皮白寇等,视情况而定。

积食加山楂神曲麦芽之属。

肝寒犯胃蒲老加吴茱萸汤,共奏疏肝温胃燥脾运中去湿。

痰湿重,再加半夏茯苓,为二陈平胃散,消积宽中,化痰止咳。

治疗湿郁生痰所致之食积咳嗽,胸脘满闷,脉沉滑。

及偏渗小便不利,泄泻不止,水谷不分,腹中漉漉有声,胃有痰饮者。

一、蒲辅周用平胃散医案①胃痛田×x,男,65岁,1965年1月9日初诊。

胃脘疼痛已多年,经常发病。

这次疼痛一月余。

痛甚时不欲食,冒清酸水,胃胀,左肋气窜至胃脘,以致心下堵塞难受,得矢气较舒。

询往病因,常饮冷水,饮食不节,犯病往往因受凉或食生冷而引起。

第69讲燥湿和胃:平胃散(二)藿香正气散清热祛湿:茵陈蒿汤(一)刚才我们讨论了平胃散的主治证候分析。

从平胃散主治证候的病机分析来看,它是湿困脾胃,湿邪阻滞脾胃,引起脾胃的气机升降失常。

我们针对性的治法要燥湿运脾,恢复脾胃的运化,通过燥湿解除湿邪的困滞。

我们前面讲到这一节概述的时候提到过,除湿药和行气药往往相互配合,所以在治法当中也结合行气来和胃,恢复脾胃的正常升降。

方解,这个方里边用苍术作君药,我们知道苍术可以有较强的燥湿作用,它能运脾燥湿,它既能燥内湿,也有辛温发汗作用,也有祛除表湿的作用。

用厚朴作臣药,厚朴是个苦温药,苦温可以燥湿,但厚朴又带一定芳香特点,也能化湿。

君药、臣药相配合,苍术、厚朴结合是燥湿运脾的一个常用组合。

陈皮作为佐药。

陈皮这个药,它能够擅于疏理气机,它理气又能化湿。

在我们中药运用当中,很多方剂的配伍当中,到明清以后,都很多喜欢加陈皮,陈皮这个药比较平和,而且它理气对升降补泻来讲,我觉得它是一个多向协助作用,我们很多补泻升降方里很多都喜欢配陈皮。

你比如说四君子汤,益气健脾的基础方,在五味异功散里配了陈皮,它有助于增强它的益气健脾作用。

用在泻的方里边,我们后面要讲到的比如消导剂,消食的方里往往也配陈皮,那它这个理气化湿,有增加消食药,消导的力量。

在升举的方里面,比如补中益气汤,它治疗气虚清阳下陷,里边也配陈皮。

从降气的方来讲,你比如苏子降气汤,我们前面在理气剂里面讨论了,作为苏子降气汤作用主要降气了,降肺气上逆治疗咳喘,但配陈皮也助于它的气机下行。

所以陈皮的作用,我打个比方说,这个可以帮助我们理解了,比方就像是一个,在升降方面,要在地上打一根桩桩向下,你垂直的直接往下,他打起来很费劲,你往下打一下,摇一摇,打一下,摇一摇,它就容易下去。

或者你把这个,一根地下钉的木桩桩要把它拔起来,你完全垂直的向上拔,很费力气,你拔一拔,摇一摇,再拔一拔,摇一摇,它容易出来,那陈皮起作用,我比喻它这种对补泻升降作用,就是疏理气机,摇一摇的这个作用。

·第三节除湿要方·平胃散除湿要方本节主要讲平胃散、藿香正气散、茵陈蒿汤、八正散、五苓散、独活寄生汤、茯苓桂枝白术甘草汤等七方。

一、平胃散[1]此方首见于《太平惠民和剂局方》,治胃气不和,是个相当平和的方剂。

加之,原方是散剂,每服二钱。

故针对的是,相当轻浅的脾胃病。

不过。

不要以为,轻浅之病不重要。

小病误治,会变为大病。

小病治不好,大病更不能治好。

第八章讲二陈汤时,花了很大篇幅讲解此理。

今方剂教材谓,此方的功效是:燥湿运脾,行气和中。

主治:湿阻困脾。

症见脘腹胀满、不思饮食、口淡无味、呕哕恶心、嗳气吞酸、肢体沉重、怠惰嗜卧、常多自利、舌苔白腻而厚、脉缓。

只要掌握了此方机理,换个方子,也会有效。

比如,单味陈皮对平胃散证也会有效。

再加上一味理气药,效果更好。

照用二陈汤原方,也不算错误。

枳术丸、保和丸也可以用。

即便是下面紧接着要讲的藿香正气散,也对此证有效。

总之,只要用上燥湿、理气之药,就是大方向正确。

反之,如果给中气不足者用平胃散,就是大方向错误。

以下列举此方验案。

[1]平胃散:苍术(去黑皮,捣为粗末,炒黄色)四两,厚朴(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)三两,陈橘皮(洗令净,焙干)二两,甘草(炙黄)一两(《医方类聚》)捣为散,每服二钱,水一中盏,入姜二片,枣二枚,同煎至六分,食前温服。

【按:1两≈36.9g;1钱≈3.7g】案1:厥证(江应宿医案)江应宿弟妇,年二十五岁,寡居,因事忤意愤怒,腹胀如鼓,呕哕,大叫而厥,少顷复苏,昼夜扶立,不能坐卧。

医莫能疗,将就木。

宿适从外归,闻喊声,问其状,知痰涎闭塞,火气冲逆而发厥耳。

急煎姜汤,磨紫金锭,一匕而愈。

后旬日,遇事忤意,激怒复举。

制平胃加姜炒黄连、半夏、香附米为丸,服半料,不复举矣。

(《名医类案·厥》卷三)洪钧按:此案是典型的歇斯底里,最后以平胃散加味治愈。

其实,不一定非用此方不可。

试看第二章桂枝条下,有张锡纯先生单用桂枝治愈,故对患者的安慰和诱导很重要。

从散字论平胃散的临床应用发表时间:2011-07-11T14:16:20.907Z 来源:《中外健康文摘》2011年第14期供稿作者:黄大权1 王良2 黄秀深2 罗雄2 [导读] 所以用平胃散燥湿运脾,行气导滞,散中焦之湿阻,气机舒畅,以上输于肺,肺气得宣得润,疗效快速明显。

黄大权1 王良2 黄秀深2 罗雄2(1成都市成华区府青卫生服务中心四川成都 610075)(2成都中医药大学基础医学院四川成都 610075)【中图分类号】R285【文献标识码】B【文章编号】1672-5085 (2011)14-0402-02 【摘要】平胃散中的散有三层意义:除了有煮散之意,还有散阻除邪之意,更有脾胃散输水津之意,称胃散。

临床上只要抓住平胃散散中焦之湿阻特点随症加减,可获良效。

此讨论对临床准确运用平胃散提供一种新的指导思想,对以散命名的古方的研究提供一种新的研究思路,对新方和中成药的命名提供一种新的深渊思考。

【关键词】平胃散散藿香正气水方剂中的散是指散剂,即将药物粉碎,混合均匀,制成粉末状制剂。

如制成粗末,以水煎取汁服者,称为煮散,[1]如平胃散。

平胃散出自周应所著《简要济众方》卷5,主治胃气不和。

本方由苍术、厚朴、陈皮、甘草组成,制成粗末,以生姜、大枣为引,水煎。

但本人运用平胃散临床体会认为,平胃散中的散除了有煮散之意外,还有其他深刻意义,具体如下讨论。

此讨论对临床准确运用平胃散提供一种新的指导思想,对以散命名的古方的研究提供一种新的研究思路,对新方和中成药的命名提供一种新的深渊思考。

1 理论研究脾主运化水液,为津液代谢之枢纽,为散输水津之本(清·石芾南《医原·百病提纲论》)。

湿与脾关系密切,湿邪最易伤中焦脾胃,脾虚生湿,湿盛伤脾;湿为阴邪,若饮食失常或过食生冷以致脾阳失运,寒湿中阻,气机失常,水湿为之不化而聚,水谷为之不消而滞,遂形成“水反为湿,谷反为滞”之湿、滞之证,而平胃散为化湿之首方,最为适宜。

上海中医药杂志2011年第45卷第6期SH.J.TCM Jun.2011;Vol.45No.6平胃散应用之发挥刘波浙江省宁波市象山县第一人民医院中医科(浙江象山315700)【关键词】平胃散;临床应用;经方【中图分类号】R289.1【文献标志码】B【文章编号】1007-1334(2011)06-0063-02Application of “Pingwei Powder ”LIU BoThe First People ’s Hospital of Xiangshan County ,Ningbo City ,ZhejiangKey words :“Pingwei Powder ”;clinical application ;classic formula[作者简介]刘波,男,主治医师,主要从事中西医结合消化系统疾病临床研究工作。

平胃散出自李东垣的《脾胃论》,由甘草、陈皮、苍术、厚朴四味药物组成,用于“治脾胃不和,不思饮食,心腹胁肋胀痛刺痛,口苦无味,胸满气短,呕秽恶心噫气,吞酸,面色委黄,肌体瘦弱,怠惰嗜卧,体重节痛。

常多自利,或发霍乱,及五噎八痞,膈气及胃”。

方名“平胃”,取平“卑监(低下)”湿邪之意,其主要功能是燥湿健脾。

湿有内湿、外湿之分,外湿为感染六淫中之湿邪,而内湿则为脾胃虚弱、运化失健所致的水湿内停。

笔者临床常将平胃散应用于治疗湿阻、功能性消化不良、肠易激综合征以及某些疾病的愈后调理,收效良好。

1用于湿阻湿阻是一种特殊的病症,现代医学无与之相对应的疾病,患者临床主要表现为全身困倦乏力、胸闷腹胀、口淡纳呆、苔腻等。

引起湿阻的病因不外乎外感六淫与饮食内伤。

梅雨季节,气候潮湿,或久居湿地,或冒雨涉水,致外湿入侵,水湿停留,困阻中焦而发病。

嗜茶成癖或恣食生冷瓜果、饮料、啤酒等,或药物因素损伤中焦脾胃阳气,致水湿不运,酿成内湿。

嗜酒无度,或过食肥甘滋腻,积滞肠胃,饮食难化,阻滞气机,致生湿化热,湿困脾胃则运化功能障碍。

平胃散近十年临床应用概述平胃散载于宋代《太平惠民和剂局方》,为燥湿和胃的代表方剂,由苍术、厚朴、陈皮、甘草、生姜、大枣组成,具有燥湿运脾,行气和胃作用。

原方用治脾胃不和,不思饮食,心腹胁肋胀满刺痛,口苦无味,胸满气短,呕哕恶心,噫气吞酸,面色萎黄,肌体瘦弱,怠惰嗜卧,体重节痛,常多自利,或发霍乱,及五噎八痞,膈气反胃。

后世医家谨守病机,辨证施治,随证加减,使原方的应用广泛延伸,涉及内、外、妇、儿科等疾病,常收显著疗效。

兹将近10年来平胃散的临床应用作一综述。

<p>1.<p>内科疾病 1.1胃炎<p>陆氏[1]用平胃散加减辨证治疗慢性胃炎108例(慢性浅表性胃炎54例,肥厚性胃炎18例,胆汁反流性胃炎11例,萎缩性胃炎25例),慢性胃炎,多由肝郁脾虚,气机不利,气滞湿阻而成,治疗以通为要。

以平胃散(陈皮,厚朴,苍术,甘草)为基本方。

肝气犯胃型加香附、郁金、柴胡;肝胃郁热型加丹皮、山栀、川连,吴茱萸;脾胃阴虚型减川朴,加沙参、麦冬、炒白芍;脾胃虚寒型,加黄花,干姜,半夏,瓦楞子,茯苓;瘀血阻络型加当归、川芎、阿胶(烊化),失笑散(包);饮食停滞型加山楂、神曲、莱菔子、木香、砂仁(后下);寒邪客胃型加生姜,香附,高良姜。

结果痊愈30例,显效25例,好转48例,无效5例,总有效率为95.3%。

<p>赵氏[2]治疗慢性胃炎用平胃散加延胡索、川楝子、黄连,鸡内金。

肝胃气滞型加柴胡、青皮、佛手等;胃热炽盛加黄芩、蒲公英、大黄等;脾胃虚寒加桂枝、草豆蔻、砂仁等;胃阴亏虚型加沙参、麦门冬、白芍等,其它如兼瘀阻胃络加白及、三七;胃络溃破加乌贼骨、白及、大贝;食滞胃脘加焦山楂、炒麦芽、神曲;寒邪犯胃加良姜、香附;气血不足加党参、茯苓等。

对照组予维酶素片、猴菇菌片、胃得宁胶丸、黄连素片。

胃镜复查表明治疗组80例痊愈57例,总有效率为91%。

对照组40例治愈14例,总有效率为65%。

治疗组明显优于西药组。

<p>朱氏等[3]认为湿瘀与慢性胃炎发病密切相关,故治疗用平胃散加丹参、三七、白芍、枳壳。

胃脘胀闷疼痛,嗳气、返酸,舌苔厚腻,食积明显者,加麦芽、神曲、山楂;胃脘剌痛,痛势剧烈,舌质紫暗,瘀血明显者,加延胡索、五灵脂;胃脘隐痛,嘈杂不适、食入不化,舌红少津,偏于胃阴虚者加沙参、麦冬;呕吐恶心者加藿香、生姜、半夏;吐酸、心烦者加海螵蛸、瓦楞子、黄连。

对照组70例中慢性浅表性胃炎患者给予呋喃唑酮,胃舒平,慢性萎缩性胃炎患者给予呋喃唑酮,胃酶合剂。

结果中药组75例痊愈58例,好转12例。

对照组治愈29例,好转21例。

两组治愈率和有效率比较都具有显著意义(P 0.01)。

<p>刘氏等[4]将平胃散加减合柴胡疏肝散治疗因肝气郁滞,湿热中阻,胃失和降而致的慢性胃炎70例,处方:柴胡,白芍药,川芎,陈皮,枳壳,甘草,香附,苍术,厚朴。

气滞腹胀加木香、郁金、延胡索;血瘀痛甚加丹参、延胡索、五灵脂;湿滞满闷加藿香、砂仁;食少纳差加山楂、山药、神曲;胃热泛酸加瓦楞子、海螵蛸、栀子、黄连;恶心呕吐加干姜、竹茹;便秘加瓜蒌、大黄、槟榔;泄泻加山药、扁豆;幽门螺旋杆菌(Hp)阳性加大黄、黄连、蒲公英。

同时设对照组66例常规西药对症治疗。

结果治疗组70例中显效45例,有效19例,无效6例,总有效率91.43%。

对照组显效35例,总有效率72.72%。

<p>林氏[5]认为慢性胃炎多由长期情志不和,饮食不节以及寒热湿浊诸邪损伤脾胃所致,湿、滞、积是其特点。

故用楂曲平胃散加减治疗:焦山楂、神曲、苍术、佛手柑、姜半夏、制厚朴、陈皮、甘草、炒枳壳、蒲公英、炒谷麦芽。

胃痛甚者加延胡索、杭白芍;痞闷腹胀、嗳气甚者加苏梗、木香;口苦心烦者加川连、焦山栀;泛酸加海螵蛸、炒刺猬皮;恶心呕吐者加干姜、竹茹;大便不畅者加全括蒌、花槟榔。

对照组36例用胃炎干糖浆,雷尼替丁胶丸。

服药二个月后治疗组治愈22例,好转40例,无效7例;对照组治愈9例,总有效率75.0%。

两组疗效比较有显著性差异(P 0.05)。

<p>李氏等[6]用柴胡平胃散加味治疗54例慢性胃炎,其中合并胃溃疡4例,十二指肠溃疡19例,十二指肠炎13例,返流性食道炎5例。

处方:柴胡、黄芩(炒)、苏条参、法夏、苍术、厚朴(炒)、陈皮、神曲、麦芽、鸡内金。

若肝郁胁痛者加佛手、郁金、延胡索;郁热甚而口干苦,易怒烦躁者加栀子、夏枯草、龙胆草;腹胀较甚者加枳壳、木香;呕恶嗳气者加竹茹、代赭石、吴萸、公丁、沉香、苏梗;便秘者加大黄;大便不畅者加炮姜。

治疗后显效占70.4%,好转占24.1%<p>王氏[7]用平胃散加味治疗萎缩性胃炎4例,浅表性胃炎27例,胆汁返流性胃炎者8例。

治愈14例,显效20例,好转6例。

处方:苍术、厚朴、半夏、甘草、蒲公英、竹茹、枳壳、白芍。

热甚者加山栀、黄芩;肝郁气滞者加川楝子、柴胡、香附;痛甚或者加元胡;暑湿较甚者加藿香、佩兰、滑石;嗳气频作者加生赭石,便秘者加大黄;泛酸者加乌贼骨、瓦楞子;纳呆者加炒山楂、神曲、麦芽。

<p>文氏[8]以香砂平胃散(木香、砂仁、陈皮、厚朴、炙甘草)治疗36例慢性胃炎显效。

脾虚湿重加山药、扁豆;气滞痛甚者加延胡索、川楝子;血瘀选加赤芍、丹参;热重酌加银花藤、连翘、黄连;虚寒酌加干姜、吴芋;偏于嗳气泛酸加瓦楞子、左金丸等。

<p>沈氏[9]据浅表性胃炎病机为寒凝气滞、不通则痛。

故运用良附平胃散加味(高良姜、香附、苍术、川朴、陈皮、紫苏、吴茱萸、甘草)治疗慢性浅表性胃炎急性发作者50例,慢性胃炎合并消化道溃疡者35例,浅表性胃炎者81例。

肝气横逆甚者,合四逆散、乌药、木香;痛甚者,合金铃子散;嗳气泛水者,加代赭石、沉香、半夏、砂仁;寒象明显者,加桂枝;夹热者,加川连、蒲公英;湿甚舌苔白腻者,加藿香、砂蔻仁;食滞纳差,加焦三仙;醋心泛酸者,加川连、瓦楞子、乌贼骨、大贝;黑便者,良姜改炮姜,加失笑散、白及、三七。

结果无效12例,总有效率93%。

<p>刘氏[10]治脾胃湿热型慢性浅表性胃炎,予平胃散加半夏、茯苓、白蔻、黄连、蒲公英、苡仁、黄芪、党参、白芍。

结果治愈98例,显效30例,总有效率97.1%。

<p>朱氏等[11]以芩连平胃散加减(黄连、黄芩、炒白术、川厚朴、陈皮、甘草、仙鹤草。

痛剧加木香、元胡、陈香橼、徐长卿)治疗慢性浅表性胃炎82例。

口苦加蒲公英、土贝母;纳呆加鸡内金、谷芽、麦芽;泛酸明显者加煅瓦楞子、乌贼骨;大便干结者加大黄。

结果显效70.7%,总有效率为93.9%。

<p>李氏[12]在平胃散(苍术,厚朴,陈皮,甘草)基础上加味治疗80例慢性浅表性胃炎。

口苦,舌苔黄者加山栀,黄连;食冷后腹胀加重,大便稀溏者加良姜,肉桂、吴萸;呕吐加半夏、生姜;泛酸者加乌贼骨、煅瓦楞;烦躁易怒,伴两肋胀痛者加柴胡、香附、白芍;久痛加元胡、蒲黄、五灵脂;口中粘腻不爽者加藿香、佩兰叶;口中气味污秽,不思饮食者加鸡内金、麦芽、神曲。

平均治疗天数为25天,临床治愈57例,显效17例,无效6例,总有效率为92.6%。

<p>吴氏等[13]认为慢性萎缩性胃炎病机为脾失健运,湿热中阻,胃失和降。

其病多实证或虚中夹实。

在用平胃散加味治疗慢性萎缩性胃炎(CAG)2300例中,单纯CAG751例;CAG伴肠上皮化生病例690例,其中重度肠化35例,中度肠化201例,轻度肠化454例;CAG伴不典型增生481例;CAG既伴有肠上皮化生又有不典型增生的病例378例;检测出幽门螺杆菌(HP)阳性1100例。

处方:黄连、苍术、厚朴、青陈皮、半夏、茯苓、木香、香附、枳壳、藿香、佩兰、蒲公英、鸡内金、甘草。

嗳气加代赭石、旋覆花,口干口苦口粘加山栀,舌苔黄腻加干姜、草果,大便不爽或干结加炒槟榔、莱菔子,便溏加砂仁、炒薏苡仁,伴不典型增生或肠上皮化生加白花蛇舌草、丹参、莪术、生薏仁、水蛭、生山楂。

1个月为1个疗程,6个疗程内,痊愈460例,显效1611例,有效138例,无效91例,总有效率为96.04%。

<p>李氏等[14]辨证慢性萎缩性胃炎为痰湿内阻,气滞血瘀,予平胃散加茯苓、半夏、木香、香附、乌梅、蒲公英、白花蛇舌草、丹参、莪术、白芍、焦三仙。

腹痛明显加元胡、白芍;泛酸剧者加海螵蛸、吴茱萸、黄连;便秘加焦槟榔;便溏加薏苡仁。

治后经内窥镜及病理检查,前后无变化者12例,总有效率93.6%。

<p>叶氏[15]运用四逆散合平胃散加味(炙柴胡、白芍、枳壳、苍术、厚朴、陈皮、甘草)治疗胆汁反流性胃炎50例,收效甚佳。

若嗳气甚者加佛手,沉香,代赭石;呕吐者加半夏;泛酸者加黄连,吴茱萸,乌贼骨;痛甚者加川楝子,延胡索。

<p>杨氏[16]用本方治因脾失运化,寒湿内浸所致急性胃炎,兼感外邪加藿香、防风、紫苏叶、桂枝;胃痛、胃胀加枳壳、白芍、延胡索、大腹皮;寒湿偏重加白豆蔻、佩兰、砂仁;舌苔黄腻、口苦咽干加黄连、黄芩、白花蛇舌草;纳呆、厌食加鸡内金、山楂、谷芽。

结果76例急性胃炎患者治愈53例,显效18例,有效5例,总有效率100%。

<p>1.2功能性消化不良<p>谌氏[17]以平胃散加白术、川黄连治疗70例功能性消化不良,对照组中70例口服吗叮啉,伴有泛酸者加服雷尼替丁。

1个疗程(4周)后中药组治愈22例,显效26例,有效15例,总有效率90.0%,明显优于对照组(总有效率72.8%)。

<p>吴氏[18]应用平胃散加藿香、法夏治疗湿邪内盛,脾胃虚弱,运化失常造成的外科手术后消化功能障碍68例,其中胃肠道手术32例(胃手术2例,结、直肠手术8例,阑尾手术22例),非胃肠道手术36例(胆道手术16例,脾手术6例,前列腺手术14例)。

伤食加焦山楂、炒谷、麦芽;脾虚加党参、白术、黄芪;小便短赤加茯苓、泽泻;便秘加火麻仁、大黄。

结果显效48例,有效11例,无效9例,总有效率86.76%。

<p>刘氏[19]治疗甲硝唑引起的功能性消化不良,用平胃散加法夏、木香、砂仁、白芍、枳实、柴胡、吴茱萸、黄连、党参。

治疗3周后65例患者治愈43例,有效13例,无效6例,总有效率90.3%。

<p>陈氏等[20]用平胃散加川黄连、白术治疗功能性消化不良40例,其中反流型3例,运动障碍型21例,溃疡型6例,复合型10例。