合同法10概述共28页

- 格式:ppt

- 大小:4.22 MB

- 文档页数:28

合同法(第十讲)主要内容及小结合同担保是交易安全的特别保障措施(下)第二节保证一、保证保证是指债务人之外的第三人与债权人约定,当债务人不履行债务时,其将按照原合同的约定履行债务或承担责任的行为。

其中,提供担保的第三人是保证人。

保证合同应当以书面形式订立。

保证人必须是具备独立清偿债务能力或具有代为清偿债务能力的人(法人、其他经济组织或个人)。

保证合同是诺成性合同。

二、保证的特征:保证合同除具有担保的共同特征“从属性、补充性和保障性”外,保证或保证合同还具有如下三方面的特征:(一)保证为人的担保方式,其内涵:1、体现着担保的标的上。

保证属于人的担保,它是直接以人的信誉为标的而设立的。

但是,人的信誉表现在交易上,是取决于该个人的财产,财产的多少决定其信誉的好坏。

从这个角度说,保证最终指向的还是保证人的财产,只不过是保证人的一般(不特定)财产而已。

2、体现着担保所产生的权利上。

作为人保方式的保证,所产生的权利属债权,该保证债权的实现有赖于保证人的协助,权利人不得直接处分保证人的财产。

如保证人不履行保证责任,债权人只能请求法院强制保证人履行保证责任。

(二)保证为第三人对债权人所提供的担保债务人不得为自己的债务向债权人作保证,保证必须由债务人以外的第三人提供。

这一点上,保证不同于物的担保,以抵押、质押、留置为内容的物的担保,可以由债务人自己或者债务人之外的第三人向债权人提供。

(三)保证为单务、附法定延缓条件的合同1、保证为单务合同1)债权人和保证人为保证合同的当事人,主债权人依照保证合同有请求保证人履行保证责任的权利,但对保证人不承担相应的义务;2)保证人依照保证合同的约定,对主债权人承担履行保证责任的义务,但对主债权人不享有相应的权利。

不以债权人提供对价为条件,保证又为无偿合同。

2、保证为附法定延缓条件的合同保证合同约定的权利义务,并非是在合同成立时就能享有或承担。

而是在担保事项出现时,即债务人不履行债务时,才享有或承担。

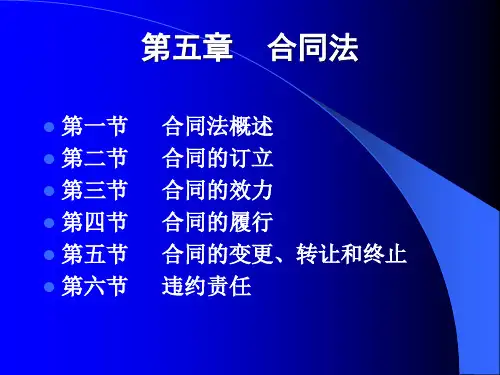

合同法概述现行合同法于1999 年3 月15 日全国人大九届二次会议通过,自1999 年10 月1 日起施行,共分三编:总则、分则、附则,共428 条,其中总则部分129 条。

一、合同的概念合同也称为契约、协议,是反映交易的法律形式。

合同是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

但是,根据《合同法》第2 条的规定:“婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用其他法律的规定。

”自然人是依自然规律出生而取得民事主体资格的人。

法人是享有民事权利能力和民事行为能力,能以自己名义享有民事权利和负担民事义务的团体。

在我国,根据《民法通则》,法人分为:企业法人、机关法人、事业单位法人、社会团体法人。

其他组织是相对于法人来说的,是指合法成立、有一定的组织机构和财产,但又不具备法人资格的组织,包括:私营独资企业、合伙企业、领取营业执照的法人分支机构、银行分支机构、保险公司分支机构等。

民事权利与义务关系也就是债权债务关系,就是市场交换关系,是以市场交换为主的关系,比如商品的交换、劳务的提供等等这些关系在法律上就叫债权债务关系。

合同法所说的合同,是民事合同,是民事合同中的债权合同。

二、合同的内容、形式(一)合同的内容合同的内容由当事人决定,一般包括以下条款:1、当事人的名称或者姓名和住所;2、标的。

标的是合同权利义务指向的对象;3、数量;4、质量;5、价款或报酬;6、履行期限、地点和方式;7、违约责任;8、解决争议的方法。

(二)合同的形式1、口头形式;2、书面形式。

书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

3、其它形式三、合同的订立(一)合同订立的程序当事人订立合同,采取要约、承诺方式。

要约和承诺是订立合同的两个必经阶段。

(二)要约1、概念:要约又称为发盘、出盘、发价或报价等。

是希望和他人订立合同的意思表示。

指一方向另一方提出订立合同的要求,并列明合同条款,限一定期限承诺的意思表示,该意思表示应当符合下列规定:①内容具体确定;②表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束。

《合同法》概述《合同法》概述篇一:第一章合同与合同法概述讲义合同法总则第一章合同与合同法概述第一节合同概述一、合同的概念“在商业时代里,财富多半是由允诺组成的”(庞德),正是无数的合同支撑着我们的日常经济生活。

合同是人与人之间建立民事法律关系的最主要的形式,没有人可以在现代社会中离开合同而生活。

由于社会上各种各样的活动大都是通过合同制度来运营,或者可以用合同制度加以理解(比如以合同关系解释企业的经济学理论),因此有人说这是合同时代的到来。

尽管“合同”充斥着整个社会,成为尽人皆知的词汇,但究竟什么是法律上的合同?自罗马法以来,合同一直是民法中一个重要概念。

(一)大陆法系——协议说“协议说”来源于罗马法,在罗马法中,契约被定义为“得到法律承认的债的协议”。

在罗马法中买卖合同是纯粹合意的产物。

合同的成立即合意的达成,但要使合同的成立为法院所认可,仅仅用非正式的表达方式表示同意是不够的,还必须具备其他因素,如一定的言辞、动作、程序等。

这一概念基本上为大陆法所继受。

正如德国学者萨维尼所指出的“契约之本质在于意思之合致”。

(二)英美法系——允诺说英美法传统理论认为,合同是一种“允诺”。

允诺者,指一方当事人对于他方当事人负担行为或不行为义务的表示。

负担此义务者为“允诺人”(promisor),享有此权利者,为“受领允诺人”(promisee)。

例如:甲对乙说:“你愿不愿意以10万元购买1994年出厂的福特千里马汽车?”乙回答说:“我愿意”。

则甲为允诺人,乙为受领允诺人。

在英美法中,一个非常通行的定义是:合同是能够直接或间接地由法律强制执行的允诺。

但是由于英美法的合同概念仅强调一方对另一方作出的允诺,没有强调双方当事人的合意,而这正是合同成立的关键因素,因此也受到许多学者的批评。

然而认为两大法系关于合同的概念存在重大分歧,也与实际情况并不相符。

事实上,英美传统的合同法主张合同是一种允诺,但根据合同法中的“交易原则”,并非任何允诺都是可以强制执行的,要使一项允诺具有强制执行的效力,受允诺人必须予以回报(对价),从而使双方之间存在某种交易。