中国古代精耕细作农耕经济

- 格式:ppt

- 大小:1.65 MB

- 文档页数:21

中国历代的农耕经济(一)精耕细作农业生产模式的形成1.农业的起源原始农业是从采集经济向种植经济发展而来的。

中国农耕经济起源有多中心的特点,但是最早在黄河流域和长江流域形成规模。

我国是世界上最早培植粟和水稻的国家之一,远古社会就形成北方以粟麦生产为主、南方以水稻生产为主的农作物种植格局,并在各自的扩展、传播中相互交融。

中国古代农业经济还具有以种植业为主、家畜饲养业为辅的特点。

2.农业生产工具的改进和农田水利的发展(1)从耒耜到铁农具:原始农业的耕作方式是刀耕火种,人们主要使用石斧、石铲、木耒、骨耜、石镰等简单的劳动工具。

进入文明时代,耒、耜仍是人们进行农业生产的重要工具。

春秋战国时期,人们掌握了冶炼铁的技术,铁农具逐渐代替了过去的石制、骨制等笨重易损的农具。

这一变化大大提高了当时的农业生产效率。

(2)犁耕技术的发展:约在春秋后期,牛耕开始出现。

战国中后期,铁犁用于牛耕。

西汉中期,犁壁的发明使用使牛耕得以推广。

唐代,在长江下游一带已经出现了曲辕犁。

曲辕犁的发明是自汉代之后农具改革的又一次突破,它的出现标志着中国传统步犁的基本定型。

(3)灌溉工具:古代灌溉工具的进步,也是推动农业生产发展的重要因素。

重要的灌溉工具有翻车(古代引水机械的重大发明,东汉时发明,曹魏马钧改进)、筒车(唐朝时发明,以水利为动力)等。

(4)水利设施和水利技术:春秋战国时期生产力的提高,推动了水利建设的发展,著名的芍陂、都江堰、郑国渠等水利工程陆续建成。

西汉的漕渠、白渠都对农业发展起了重要作用。

古代劳动人民充分发挥创造能力,因地制宜兴建具有地方特色的水利工程,西汉时期开始在西域兴建的坎儿井突出说明了这一问题。

从汉代起,政府经常组织大规模的治理黄河工程,东汉时王景治理黄河尤为著名。

中国古人积累了丰富的农业技术经验,有着精湛的农学知识理论。

中国古代的农学著作中,包含了大量关于水利建设的内容。

3.农业生产的基本方式(1)千耦其耘:商周时期,农具原始,多采用大规模简单协作方式进行农业生产。

高考历史——古代中国的农耕经济古代农业经济1.经营模式:小农经济,以家庭为生产、生活单位;农业和家庭手工业相结合;男耕女织,自给自足。

2.耕作方式:刀耕火种——石器锄耕——铁犁牛耕(主要方式)3.土地制度:原始社会土地公有制——井田制(土地国有制)——封建社会土地私有制(国有制、地主土地所有制、自耕农小土地所有制)4.生产技术:精耕细作。

5.地位:立国之本。

在古代经济中始终占居主导地位,是封建社会统治的基础,它的稳定与否直接关系到社会的稳定和政权的兴衰。

中国古代农业的特点(1)小农经济是传统农业的基本模式。

(2)精耕细作是传统农业的基本特征。

(3)铁犁牛耕是传统农业的主要耕作方式。

小农经济的影响(1)小农经济的分散性,需求有一个强有力的中央集权保护,小农经济是中央集权制度建立的根本原因。

(2)小农经济的脆弱性,促使统治者实行重农抑商政策;小农经济自给自足的特点,是统治阶级能够实行闭关锁国政策的根源。

(3)小农经济的发展促进了与农业生产相关领域如农学、天文历法等科技的发展,使古代中国科技具有实用性、实践性的特点;同时,小农经济发展的缓慢性,也决定了古代科技长期无法实现根本性突破,发展为近代科技。

(4)文学方面,很多文学作品反映小农经济条件下人们的理想和憧憬,如陶渊明的《桃花源记》,就反映了当时人们希望摆脱统治者的残暴统治,渴望世外桃源的理想和追求。

(5)小农经济下的中国农民既有忠厚老实、吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神,也有狭隘、保守的不足的民族心理。

(6)小农经济条件下,从事农业生产的主要是男子,这是“重男轻女”思想的根源;同时注重孝道、重视邻里和睦等家庭伦理观念。

手工业和商业1.手工业(1)经营形态:官营手工业、私营手工业、家庭手工业。

(2)主要行业:冶金、陶瓷、纺织等。

(3)发展特征:规模巨大,分工细密;技术先进,工艺精湛;素称发达,世界领先;历史悠久,影响深远。

2.商业3.古代城市的演变(1)先秦:春秋战国时期,诸侯国的都城成为重要的商业中心。

〖第2课精耕细作的传统农业〗之小船创作知识点一小农经济的形成1.时间:战国时期。

2.条件:铁犁牛耕和封建土地所有制的发展。

3.特点(1)以家庭为基本生产单位。

(2)农业和家庭手工业相结合,男耕女织。

(3)生产满足家庭基本生活需要的产品,是一种自给自足的自然经济。

4.评价(1)地位:在长达两千多年的封建社会里始终占据主导地位。

(2)积极性①自耕农和佃农的生产积极性提高。

②推动着传统农业向精耕细作的方向发展。

(3)局限性:个体小农的经济力量比较薄弱,很难扩大生产规模。

小农经济小农经济指的是以土地私有制为基础,以家庭为生产生活基本单位的个体农业经济。

产生于春秋战国时期,其性质是自给自足的自然经济。

中国古代农业的演变精耕细作(1)含义:指的是传统农业的一个综合技术体系。

(2)基础:铁农具的使用和牛耕的推广。

(3)目标:提高土地利用率和土地生产率。

(4)作用:改变了农业环境,提高了土地生产率。

知识点二精耕细作农业的突出成就1.成就(1)不断扩大耕地面积。

(2)设法提高复种指数①表现:实行间作或套种,轮作复种。

②作用:土地的利用率大大提高。

(3)采用多种技术措施,提高土地的生产率创造出许多比较科学的育种方法,主要有穗选法和株选法等。

(5)认识到掌握农时的重要性,注意巧用农时,不违农时。

2.影响(1)由于集约经营,精耕细作,中国传统农业的生产技术和单位面积产量达到了古代世界的最高水平。

(2)发达的农业生产,奠定了中华文明持续发展的深厚根基。

标志着中国传统步犁基本定型的事件不是牛耕的出现,而是曲辕犁的发明,因为曲辕犁可以调节犁耕的深浅,能适应各种土地的精耕细作。

影响中国古代农业发展的因素史料一历史上曾有几百年时间,中国在许多方面比世界上其他国家领先,最大的优势也许就是它的犁。

——罗伯特·坦普尔《中国:发明与发现的国度》[解读] 最后一个分句是史料一的主旨。

[思考] 根据史料一,分析影响中国古代农业发展的因素。

中国古代的农耕经济汇总第一课精耕细作农业生产模式的形成1一、概括中中国农业的基本特点1、以种植业为主、家畜饲养业为辅是中国古代农业经济的特点之一。

种植业:“五谷丰登”。

中国幅员辽阔,呈现地域特点:南方水稻、北方粟麦饲养业:“六畜兴旺”。

生肖纪年是中国古代农业文明的产物。

2、借用牛力耕田和不断改良生产工具、生产技术,精耕细作的农业生产模式日益完善。

3、“男耕女织”式自给自足的小农经济成为中国农村的主要经营方式。

2二、精耕细作是中国古代农业的主要生产方式1、精耕细作的条件:私有土地、生产工具、水利设施、农学理论等2、生产工具的改进:中国古代农具的改进:原始社会:石器商周时期:青铜春秋时期:铁农具的使用春秋后期:牛耕开始出现战国中后期,铁犁用于牛耕。

西汉:发明了犁壁,牛耕得到广泛的推广三国魏:翻车唐代:曲辕犁(江东犁)中国传统歩犁的基本定型★、筒车3、水利设施的完善:上古:大禹治水春秋战国: 芍陂、都江堰、郑国渠西汉:漕渠、白渠两汉:治理黄河 (王景)地方特色灌溉工程:坎儿井(西域)3三、“男耕女织”式自给自足的小农经济成为中国农村的主要经营方式。

1、产生:自耕农出现于春秋时期2、形成原因:生产工具和耕作技术的进步(铁犁牛耕)以及私有土地的出现3、特点:以家庭为单位,男耕女织,自己自足,具有稳定性、分散性、封闭性、落后性脆弱性。

4、评价:积极:(1)国家赋税的主要承担者(2)自给自足,积极性较高,生活稳定,有益于国家的稳定,推动了社会的发展和进步。

消极:(1)落后性:狭小的生产规模和简单的性别分工,难以扩大生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展(2)脆弱性:易受天灾、苛政和土地兼并等影响,很容易破产。

2第二课中国古代的土地制度1一、中国土地制度的演变原始社会:土地公有制奴隶社会:以国有为名的贵族土地所有制封建社会:土地私有制2二:奴隶社会:井田制内容:公田和私田之分。

公田为贵族占有,村社成员集体耕种,收获物全部缴纳给贵族。

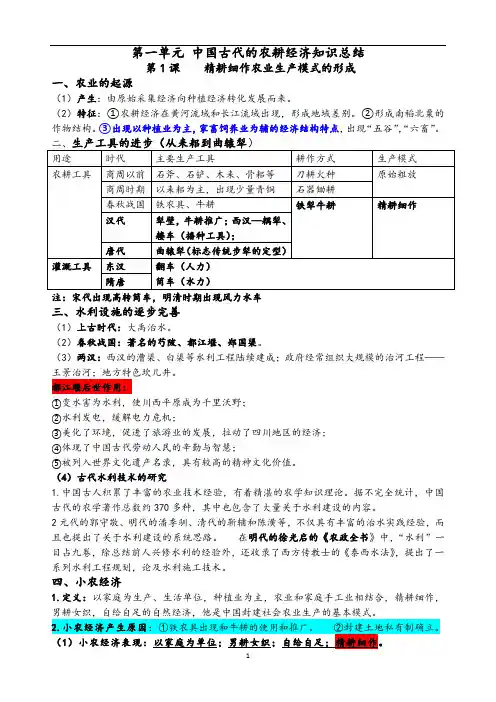

第一单元中国古代的农耕经济知识总结第1课精耕细作农业生产模式的形成一、农业的起源(1)产生:由原始采集经济向种植经济转化发展而来。

(2)特征:①农耕经济在黄河流域和长江流域出现,形成地域差别。

②形成南稻北粟的作物结构。

③出现以种植业为主,家畜饲养业为辅的经济结构特点,出现“五谷”,“六畜”。

注:宋代出现高转筒车,明清时期出现风力水车三、水利设施的逐步完善(1)上古时代:大禹治水。

(2)春秋战国:著名的芍陂、都江堰、郑国渠。

(3)两汉:西汉的漕渠、白渠等水利工程陆续建成;政府经常组织大规模的治河工程——王景治河;地方特色坎儿井。

都江堰后世作用:①变水害为水利,使川西平原成为千里沃野;②水利发电,缓解电力危机;③美化了环境,促进了旅游业的发展,拉动了四川地区的经济;④体现了中国古代劳动人民的辛勤与智慧;⑤被列入世界文化遗产名录,具有较高的精神文化价值。

(4)古代水利技术的研究1.中国古人积累了丰富的农业技术经验,有着精湛的农学知识理论。

据不完全统计,中国古代的农学著作总数约370多种,其中也包含了大量关于水利建设的内容。

2元代的郭守敬、明代的潘季驯、清代的靳辅和陈潢等,不仅具有丰富的治水实践经验,而且也提出了关于水利建设的系统思路。

在明代的徐光启的《农政全书》中,“水利”一目占九卷,除总结前人兴修水利的经验外,还收录了西方传教士的《泰西水法》,提出了一系列水利工程规划,论及水利施工技术。

四、小农经济1.定义:以家庭为生产、生活单位,种植业为主,农业和家庭手工业相结合,精耕细作,男耕女织,自给自足的自然经济,他是中国封建社会农业生产的基本模式。

2.小农经济产生原因:①铁农具出现和牛耕的使用和推广。

②封建土地私有制确立。

(1)小农经济表现:以家庭为单位;男耕女织;自给自足;精耕细作。

高考考点-精耕细作:一定面积的土地上,投入较多的生产资料、劳动和技术,进行细致的土地耕作,最大限度提高单位面积产量。

(2)小农经济特点:①分散性:以家庭为生产、生活单位,一家一户分散经营。

第1课精耕细作农业生产模式的形成1.历程原始农业经历了从采集经济向种植经济的发展。

2.出现大约一万年前,农耕经济在黄河流域和长江流域出现。

3.特征(1)作物结构:北方以旱地的粟麦生产为主,南方以水田稻作生产为代表,并在各自的扩展、传播中相互交融。

(2)产业结构:以种植业为主、家畜饲养业为辅,出现猪、马等“六畜”。

(3)农业发达:我国是世界上最早培植粟和水稻的国家之一。

知识点二从耒耜到曲辕犁1.水利设施(1)上古时代:出现大禹治水的传说。

(2)春秋战国:出现了芍陂、都江堰、郑国渠等著名水利工程。

(3)两汉时期①建成漕渠、白渠等水利工程。

②政府经常有组织地治理黄河。

③兴建具有地方特色的水利工程,如西域地区的坎儿井。

2.经验总结我国古代的水利建设经验与成就,构成古代农学知识理论的重要组成部分。

知识点四从千耦其耘到个体农耕1.刀耕火种——原始社会2.千耦其耘商周时期,农具原始,多采用大规模简单协作的方式进行农业生产。

3.个体农耕——春秋之后(1)条件:生产工具和耕作技术的进步以及私有土地的出现。

(2)特征①拥有部分土地,以家庭为单位。

②与家庭手工业相结合,成为当时自耕农的主要经营方式。

(3)评价①优点:一般情况下农民可以自给自足,因此生活稳定,也有较高的生产积极性。

②弊端a.小农经济狭小的生产规模和简单的性别分工,阻碍了社会分工和交换经济的发展。

b.统治者过度的剥削和压榨使自耕农容易破产。

史料一下图是某高三学生在学习研究古代中国的农业发展时使用的一幅示意图。

[解读]一幅图片代表一个时期的历史现象,①②③三个时代耕犁的特点体现了当时耕作水平的发展情况。

[思考] (1)根据示意图,你认为该同学研究的与农业有关的主题是什么?从耕作技术来看,从图中可以得出怎样的结论?【提示】主题:这是中国传统农业耕作方式的演变(或中国古代犁耕技术的发展与完善)。

结论:中国古代的耕作方式(或犁耕技术)经历了由直辕犁到曲辕犁的转变,犁耕技术已经相当完善。

第一单元中国古代的农耕经济中国古代文明是典型的农耕文明,以精耕细作的农业为基础,手工业和商业依附于农业,自给自足的小农经济是中国农耕文明的典型特点。

(1)中国古代农业耕作方式经历了由刀耕火种向铁犁牛耕的演变。

秦汉时期,基本奠定了以铁犁牛耕为主要耕作方式、以精耕细作为特点的封建小农经济模式,成为我国长期占统治地位的经济模式。

(2)中国古代手工业主要有官营、私营和家庭手工业三种经营形态,尤以冶金、制瓷、纺织三个领域成就最为突出。

(3)春秋战国时期至明清时期,中国古代商品经济在城市经济、货币流通、对外贸易及商业政策等层面上都有不同程度的发展。

(4)中国古代封建土地所有制一直占据主导地位;战国时期商鞅首倡的“重农抑商”政策,历朝历代一直沿用;明清时期推行“海禁”政策和“闭关锁国”政策,使中国逐渐落后于世界潮流。

第1课精耕细作农业生产模式的形成[学习目标精准导航]一、农业的起源1.形成:原始农业是从采集经济向种植经济发展而来的。

2.区域:中国农耕经济最早在黄河流域和长江流域出现。

3.格局:北方以旱地的粟麦生产为主,南方以水田稻作生产为代表。

4.特点:中国古代农业以种植业为主,家畜饲养业为辅。

二、从耒耜到曲辕犁1.原始农业的耕作方式是刀耕火种,主要使用石斧、石铲、木耒、骨耜、石镰等劳动工具。

2.进入文明时代,耒、耜仍是农业生产的重要工具。

3.春秋战国时期,铁农具逐渐代替了石制、骨制等笨重易损的农具,出现了借助铁农具和牛力的农业耕作方式,大大提高了农业生产效率。

4.唐代,长江下游一带出现了曲辕犁,标志着中国传统步犁的基本定型。

5.中国古代重要的灌溉工具主要有翻车、筒车等。

生产工具的发展是衡量当时生产力发展水平的重要标志。

商周时期虽然进入文明时代,出现青铜制品,但是青铜制品十分珍贵,因此在农业生产领域仍然主要使用耒和耜。

春秋之后随着冶炼技术进步,农业上才逐渐使用铁器。

三、水利设施的逐渐完善1.春秋战国时期,修建了芍陂、都江堰、郑国渠等著名的水利工程。