有机分析--核磁共振

- 格式:ppt

- 大小:2.69 MB

- 文档页数:94

有机化学基础知识点核磁共振光谱与官能团的解释有机化学基础知识点:核磁共振光谱与官能团的解释有机化学是研究有机物质及其变化规律的一门学科。

核磁共振光谱(NMR)是有机化学中常用的分析方法之一,它通过探测核磁共振现象,提供了有机物质的结构信息和官能团的存在与排列方式。

本文将详细解释核磁共振光谱在有机化学中的应用以及它与官能团的关系。

一、核磁共振光谱(NMR)的原理核磁共振光谱是利用原子核自旋的量子特性和外加磁场间的相互作用而产生的一种光谱技术。

当有机物质中的原子核受到外部磁场的影响时,它们会发生能级分裂,形成不同的谱线。

通过测量这些谱线的频率和强度,可以获得有机物分子的结构和官能团的信息。

二、核磁共振光谱的解释1. 化学位移(Chemical Shift)化学位移是核磁共振光谱中的一个重要参数,用来描述原子核信号相对于标准物质(通常是三甲基硅烷)的偏移程度。

化学位移的单位是ppm(parts per million),它与化学环境密切相关。

对于有机化合物,化学位移可以提供各个原子核所处的化学环境,从而帮助确定它们的结构和官能团。

2. 种族耦合(Spin-Spin Coupling)种族耦合是核磁共振光谱中的另一个重要现象,指的是不同核之间的相互作用。

它产生的原因是原子核自旋之间的磁场相互影响。

种族耦合可以提供原子核之间的连接信息,帮助推断有机分子的官能团和它们之间的关系。

3. 种子核(Protonation Site)核磁共振光谱中的种子核是指分子中受到质子化或去质子化的原子核。

通过观察种子核的化学位移和耦合常数,可以推断出分子中的酸碱性位置、官能团的存在以及它们之间的关系。

4. 反应中间体(Reaction Intermediates)核磁共振光谱可以用来研究化学反应中的中间体。

通过观察反应前后某些原子核的化学位移变化,可以判断反应过程中的物种及其结构变化。

这对于有机合成领域的研究具有重要意义。

5. 确定结构和官能团核磁共振光谱通常与其他分析技术(如质谱、红外光谱等)相结合使用,来确定有机分子的结构和含有的官能团。

有机物的核磁共振分析方法核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是一种重要的分析技术,广泛应用于有机化学领域。

它通过测量样品中原子核的共振频率,提供了有机物结构的详细信息。

本文将介绍有机物的核磁共振分析方法,并探讨其应用。

一、核磁共振基本原理核磁共振是利用样品中的原子核在外加静磁场和射频辐射的作用下产生共振现象的原理。

当样品置于静磁场中时,其中的原子核会在固有的共振频率上进行共振吸收或发射射频辐射。

核磁共振谱图通过测量吸收或发射射频辐射的能量,可以获得有机物分子结构的信息。

二、核磁共振实验条件核磁共振实验需要一系列的实验条件来保证准确性和可靠性。

首先,需要使用强大的恒定静磁场,常见的是1.4到14特斯拉的磁场强度。

其次,还需要使用高频射频辐射,通常在100MHz至1GHz范围内。

此外,核磁共振实验还需要通过样品的预处理,如固态NMR需要通过机械研磨样品,而液态NMR需要通过溶解样品等步骤。

三、核磁共振谱图的解析核磁共振谱图是通过测量吸收或发射射频辐射能量的变化来描绘样品中原子核的共振频率。

吸收峰的位置和强度可以提供有机物结构的信息。

谱图的解析主要包括以下几个方面:1. 化学位移(Chemical Shift):通过测量样品中不同原子核的共振频率相对于参考物质的偏移,可以得到化学位移。

化学位移与原子核所处环境有关,可用来确定有机物中各个原子核的化学环境。

2. 耦合常数(Coupling Constant):当一个原子核与相邻的原子核存在化学键时,两个原子核的共振会发生耦合。

耦合常数可以提供两个相邻原子核之间的距离和键的耦合关系。

3. 积分峰(Integration Peak):积分峰的面积与该峰所表示的原子核的个数成比例。

通过测量积分峰的面积,可以得到不同类型原子核的数量关系。

四、核磁共振在有机化学中的应用核磁共振在有机化学中有广泛的应用。

它可以用于分析有机化合物的结构、确认分子式、辨认同分异构体等。

有机化学中的核磁共振理论有机化学是研究碳氢化合物(有机化合物)的科学。

其中,核磁共振(NMR)是分析有机分子结构和化学键的常用方法之一。

本文将为读者详细介绍有机化学中的核磁共振理论。

一、核磁共振现象核磁共振是20世纪40年代初期发现的现象。

当分子的原子核被置于强磁场下时,它们会呈现不同频率的共振吸收现象。

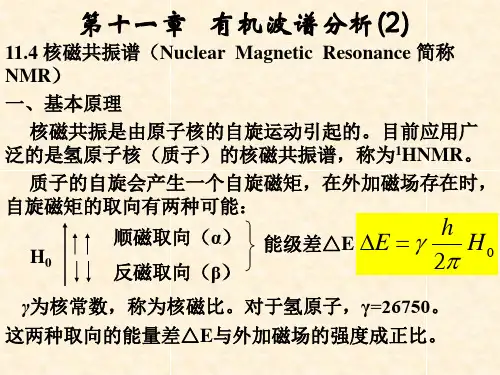

核磁共振现象来源于原子核带有的自旋角动量。

原子核自旋产生一个磁矩,它会随着外加磁场的强度方向进行调整。

一般来说,不同类型的原子核(如氢、碳等)具有不同的自旋角动量和磁矩大小,因此它们会呈现不同的共振吸收频率。

二、核磁共振谱当我们将样品置于强磁场下,并通过向样品中加入一定频率的电磁波来引起共振吸收现象,所有核对该频率会发生吸收,我们便会得到一个核磁共振谱。

核磁共振谱可显示出样品中各种核的相对数量,以及它们所在的结构上的化学环境。

三、化学位移核磁共振谱上的化学位移(chemical shift)是一个重要的参数。

化学位移是指分子内的不同核吸收电磁波频率的差异。

化学位移本质上是由于样品中的不同核处于不同的磁场环境中引起的。

不同的磁场环境可能来自于分子中毗邻的原子,对应键的性质,或者分子的化学环境。

因此,化学位移可以告诉我们关于分子结构和化学键的信息。

四、耦合常数在核磁共振谱中,同一分子中的相邻核之间可能存在耦合常数(coupling constant)。

耦合常数定义为相邻核之间的距离和化学键的性质引起的共振吸收频率差异。

通过分析耦合常数,我们可以推断出相邻核之间的分子肢解模式以及它们之间键的类型。

此外,耦合常数还可以用于确定分子的立体化学信息。

五、磁等效性磁等效性(magnetic equivalence)是指分子中所有的核(如氢、碳等)被分类为同一种类别的情况。

当两个核处于相同的磁场环境中时,它们会呈现相同的化学位移和吸收峰。

磁等效性可以帮助我们简化核磁共振谱的分析过程。

六、总结核磁共振是有机化学中主要的谱学方法之一。

有机化学基础知识点核磁共振光谱与有机化合物的结构解析核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,简称NMR)光谱是一种重要的有机化学分析技术,广泛应用于有机化合物的结构解析和鉴定。

通过对有机化合物中的特定核素(通常是氢、碳、氮等)在磁场中产生的共振吸收信号进行测量和解读,可以得到它们在分子中的相互关系、化学环境及它们所处的位置。

本文将从NMR的基本原理、仪器设备、信号解读以及一些实例等方面来介绍有机化学基础知识点核磁共振光谱与有机化合物的结构解析。

一、核磁共振的基本原理核磁共振是基于分子中的特定核素在外加磁场中的属性而建立的。

磁场中的核素会分别处于不同的能级,其能级差与外磁场的大小有关。

当处于低能级的核素吸收特定频率的射频辐射并发生能级跃迁时,就会产生核磁共振信号。

这些信号可以被接收到并转化为NMR光谱。

二、核磁共振的仪器设备核磁共振的仪器设备主要包括磁体、探头、射频发生器和检测器等。

其中磁体是核磁共振实验中最重要的组成部分,它可以产生强大的静态磁场,使样品中的核磁共振信号得以观测。

而探头则是将样品中的核磁共振信号转化为电信号的关键部分。

射频发生器用于提供特定频率的射频辐射,而检测器则对信号进行放大和记录,最终形成核磁共振光谱。

三、核磁共振信号的解读核磁共振信号可以通过化学位移、相对积分强度、耦合常数和耦合模式等参数进行解读。

化学位移反映了不同核素在外磁场中的化学环境,通常用化学位移常数δ表示。

相对积分强度即各峰下面积的相对大小,可以反映氢原子的数量比例。

耦合常数和耦合模式则是指不同氢原子之间的相互作用,由于耦合常数不同,导致峰的裂分形式也不同。

四、核磁共振在有机化合物结构解析中的应用核磁共振在有机化合物结构解析中具有广泛的应用。

通过核磁共振光谱可以确定有机分子的碳骨架、官能团以及它们之间的关系。

例如,通过观察特定碳谱峰对应的氢谱峰可以推测出它们之间的连接方式。

此外,核磁共振还可以提供关于分子的立体结构、环境和构象等信息,有助于解析复杂的有机化合物。

有机化学中的核磁共振和红外光谱核磁共振和红外光谱是有机化学中常用的分析工具,它们在研究有机物结构和性质方面具有重要的应用。

本文将介绍核磁共振和红外光谱的原理及其在有机化学中的应用。

一、核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)核磁共振是一种利用核自旋磁矩与外加磁场相互作用的技术,通过测量不同核自旋所产生的共振信号,可以得到有机分子的结构信息。

核磁共振谱图通常由化学位移、耦合常数和峰面积等参数组成。

化学位移是核磁共振谱图中的一个重要参数,它可以反映不同核自旋所处的化学环境。

常用的参考化合物是甲基硅烷(TMS),其化学位移被定义为0 ppm。

当有机分子中的核自旋与TMS的核自旋相比较时,其化学位移就可以确定。

耦合常数是指在核磁共振谱图中观察到的峰的分裂现象,也称为耦合(coupling)。

耦合常数可以提供有机分子中化学键的相互作用信息,有助于推断亚基之间的关系。

峰面积是核磁共振谱图中峰的面积大小,可以用来推断化合物中不同核自旋的数量比例,从而得到有机分子的结构信息。

核磁共振在有机化学中的应用十分广泛。

通过核磁共振谱图的分析,可以确定有机物分子的结构、判断化学键的类型和数目、研究分子构象和手性等。

核磁共振还可以用来研究溶剂效应、反应动力学和分子间相互作用等问题。

二、红外光谱(Infra-Red Spectroscopy,IR)红外光谱是一种利用物质分子振动产生的红外辐射与入射光进行相互作用的技术。

不同化学键和官能团具有特征性的红外吸收带,通过分析红外光谱图可以得到有机分子的结构和官能团的信息。

红外光谱图中常见的吸收峰包括羟基(OH)的吸收峰、羰基(C=O)的吸收峰、氨基(NH)的吸收峰等。

这些吸收峰的位置和形状可以提供有机分子中官能团的存在和数量信息。

红外光谱在有机化学中有着广泛的应用。

通过分析红外谱图,可以确定有机物分子中官能团的类型和位置、检测其纯度和杂质、判断化学键的取代程度和构型等。

有机化学中的核磁共振(NMR)技术核磁共振(NMR)是一种重要的谱学技术,广泛应用于有机化学领域。

它通过测量样品中原子核的共振吸收信号,提供了关于有机分子结构和环境的宝贵信息。

本文将介绍核磁共振技术的原理、应用和局限性。

一、核磁共振技术原理核磁共振技术基于核磁共振现象。

原子核具有自旋角动量,当核在外加磁场中受到辐射能量作用时,核将吸收能量并跃迁到较高的能级,形成共振吸收。

核磁共振谱图是一种常用的表征核磁共振现象的图谱。

在核磁共振谱图中,化学位移、耦合常数和峰形等参数提供了有机分子结构和环境的信息。

核磁共振谱图的化学位移是核在外磁场中吸收能量的特定频率。

不同类型的原子核具有不同的化学位移范围,如氢核(^1H)的化学位移范围通常在0到10 ppm之间,碳核(^13C)的化学位移范围则在0到200 ppm之间。

核磁共振谱图中峰之间的相互关系反映了原子核之间的相互作用,称为耦合现象。

耦合常数表示核之间的相互作用强度,可以推断分子中相邻原子核之间的化学环境。

除了化学位移和耦合现象,核磁共振谱图的峰形也提供了有机分子结构的信息。

峰形受核自旋、局部磁场不均匀性等因素的影响,形成了不同的峰形。

二、核磁共振技术应用1. 确定有机分子结构核磁共振技术是确定有机分子结构的重要工具。

通过测量核磁共振谱图,可以确定有机分子中各个原子核的化学位移和耦合关系,进而判断分子的结构和键的类型。

例如,在通过核磁共振技术分析一个未知化合物时,可以通过与标准物质的核磁共振谱图对比,确定其结构和功能基团。

2. 了解有机分子的环境和构象核磁共振技术可以提供原子核在分子中的环境和构象信息。

例如,通过对氢核的化学位移和耦合常数的分析,可以推断分子的取代基、环境和构象。

这对于了解有机分子的化学性质、活性和反应机理具有重要意义。

3. 研究反应动力学和反应机理核磁共振技术可以用于研究反应动力学和反应机理。

通过测量反应物和产物之间的核磁共振谱图,可以跟踪反应的进程并了解反应中的中间体和过渡态。

有机化学中的核磁共振与质谱分析核磁共振(NMR)和质谱分析是现代有机化学中常用的两种仪器分析技术。

它们能够提供有关化合物结构和化学环境的重要信息,对于有机合成、药物研发等领域起着至关重要的作用。

1. 核磁共振(NMR)分析核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)是一种通过测量核自旋的行为来研究化合物结构和环境的技术。

核磁共振分析仪器利用磁场对核自旋进行定性和定量分析。

在NMR谱图中,每种核素会产生特定的共振峰,其化学位移和相对强度提供了有机化合物中不同原子的位置和数量信息。

2. 核磁共振谱图解析核磁共振谱图的解析是通过观察不同原子核的化学位移和相对积分强度等信息来确定化合物结构。

在解析核磁共振谱图时,首先观察化学位移,大致可以确定化学环境。

化学位移是指核子相对于内部参考标准(通常是四氢呋喃或二氯甲烷)的移动。

进一步判断化学位移上是否有结构信息的判定主要通过耦合常数和等效质子个数来做决定。

耦合常数是指来自于相邻原子核对特定核的耦合引起的峰裂分裂。

等效质子个数是指拥有相同化学位移的质子的数量。

3. 质谱分析质谱分析(Mass Spectrometry,MS)是一种能够确定化合物分子质量和分子结构的分析技术。

质谱分析仪器通过将化合物分子在真空中电离,并利用磁场加速离子,使之进入质谱仪中。

在质谱仪中,离子会经过质量分析器,按照质量-荷质比的大小进行分离,最后通过检测器得到质谱图。

质谱图上的基峰(Base peak)是质谱峰中最高峰的称呼,其相对强度为100。

其他峰的相对强度相对于基峰来呈现。

质谱峰的质量与荷质比表示了化合物中组成离子的分子量。

4. 核磁共振和质谱分析的应用核磁共振和质谱分析在有机化学中被广泛应用。

它们能够提供关于化合物结构和环境的许多重要信息,进而帮助化学家确定化合物的结构、鉴定未知化合物、研究反应机理等。

通过核磁共振和质谱分析,化学家可以确定分子中的官能团、骨架结构以及它们之间的相对位置。

核磁共振技术在分析化学中的应用核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)技术是一种利用物质中原子核自旋的特性进行结构和性质分析的重要手段。

它在分析化学领域具有广泛而重要的应用。

本文将探讨核磁共振技术在分析化学中的应用。

一、核磁共振技术概述核磁共振技术是基于核自旋磁矩与外加磁场相互作用的原理而发展起来的。

通过给样品施加强磁场并提供适当的能量,使样品中的原子核进入共振状态,从而得到丰富的结构和性质信息。

核磁共振技术具有非破坏性、高灵敏度和高分辨率的特点,在分析化学中被广泛应用。

二、核磁共振技术在有机分析中的应用1. 结构鉴定:核磁共振技术可以通过分析样品中的质子或碳原子核的化学位移和耦合常数,来确定有机化合物的结构。

通过比较实验结果与数据库中的标准谱图,可以快速准确地鉴定未知有机化合物的结构。

2. 定量分析:核磁共振技术可以利用信号强度与样品中的原子核的数量成正比的关系,进行定量分析。

因为核磁共振技术灵敏度高,所以可以用来测定微量有机化合物的含量。

3. 反应动力学研究:核磁共振技术可以通过监测反应物或产物的峰强度随时间的变化,来研究有机反应的动力学过程。

这对于了解有机反应的速率和机理具有重要意义。

4. 构象分析:核磁共振技术可以通过分析样品中原子核的耦合常数和化学位移的变化,来确定有机化合物的构象。

这在合成和药物研究中非常有用。

三、核磁共振技术在无机分析中的应用1. 元素分析:核磁共振技术可以通过分析样品中原子核的共振频率和化学位移,来确定无机化合物中的元素种类和含量。

2. 键合分析:核磁共振技术可以通过分析样品中原子核的耦合常数和化学位移的变化,来确定无机化合物中的键合方式和性质。

这对于无机材料的研究和应用具有重要意义。

3. 结构表征:核磁共振技术可以通过分析样品中原子核的共振信号,来确定无机化合物的结构和配位方式。

这对于无机化合物的合成和性质研究具有重要意义。

四、核磁共振技术在生物分析中的应用1. 蛋白质结构研究:核磁共振技术可以通过分析样品中的蛋白质质子和碳原子核的共振信号,来确定蛋白质的结构和构象。

有机化学中的核磁共振与红外光谱核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)和红外光谱(Infrared Spectroscopy,IR)是有机化学中常用的分析技术,能够提供有机分子结构和官能团的信息。

本文将介绍核磁共振和红外光谱的原理、应用以及在有机化学中的重要性。

一、核磁共振核磁共振是一种基于核自旋与外加磁场相互作用的分析技术。

其原理是利用核自旋磁矩在外加磁场下的取向分布和磁矩的相互作用,通过外加射频信号的作用,使核自旋能级间的跃迁发生,从而产生共振信号。

核磁共振技术广泛应用于有机化学中,可以用于确定有机化合物的分子结构、官能团以及有机反应过程的动力学研究。

核磁共振谱图通常由化学位移、积分强度和耦合常数等信息构成。

化学位移是指核磁共振信号相对于参考物质(一般以四氢呋喃或三甲基硅氢酮为参考物质)的相对位置,可以通过核磁共振频率进行定量测定。

积分强度表示每个核磁共振峰的相对积分面积,反映了各个核的数量比例关系。

耦合常数则提供了有机分子中质子之间的相互作用情况,可以用于确定分子结构以及官能团的位置。

核磁共振在有机化学研究中的应用广泛,其中一个重要的应用是结构鉴定。

通过分析核磁共振谱图,可以确定有机化合物的分子式以及分子结构,包括碳骨架的排列、官能团的存在以及官能团的位置。

此外,核磁共振还可以用于研究反应动力学,通过观察反应中的中间体或过渡态的核磁共振信号变化,推断出反应机理,并探究反应速率和活化能。

二、红外光谱红外光谱是一种基于分子振动引起的能级跃迁的分析技术。

当物质受到红外光的辐射时,分子内部的化学键能够吸收特定频率的红外光,产生振动和转动的能级跃迁。

红外光谱图通常由吸收带的位置和强度构成,吸收带的位置对应于不同的官能团或化学键,吸收强度与特定官能团或化学键的相对数量相关。

红外光谱在有机化学研究中有着广泛的应用,其重要性不可忽视。

首先,红外光谱可用于识别官能团和化学键。

有机化学基础知识点核磁共振谱的原理与应用核磁共振谱的原理与应用一、引言有机化学是研究碳元素的化合物及其反应的科学,而核磁共振谱是有机化学中非常重要的分析工具之一。

本文将介绍核磁共振谱的原理和应用。

二、核磁共振谱的原理核磁共振谱是通过观察核磁共振现象来获得分子结构信息的一种谱学方法。

核磁共振现象是指在外加磁场作用下,具有核自旋的原子核在吸收或发射电磁波时发生能级跃迁的现象。

核磁共振谱仪通过测量吸收或发射的电磁波的能量来分析样品中不同原子核的存在及分子结构。

三、核磁共振谱仪的构成核磁共振谱仪由磁场系统、射频系统、检测系统和计算机系统等组成。

磁场系统生成一个恒定的强磁场,使样品内的原子核具有能量差异。

射频系统提供特定频率的射频脉冲,用于产生和探测核磁共振信号。

检测系统记录样品吸收或发射的信号,并将其转化为谱图。

计算机系统用于处理和分析得到的谱图数据。

四、核磁共振谱的参数解读核磁共振谱的主要参数有化学位移、积分强度和耦合常数。

化学位移是指吸收峰的位置,用化学位移值(δ)表示。

化学位移可以提供关于原子核周围电子环境的信息。

积分强度反映了各个化学位移峰的相对强度,有助于确定化合物的摩尔比例。

耦合常数表示不同核之间的相互作用关系,可以推测出化合物的结构及取代方式。

五、核磁共振谱的应用核磁共振谱在有机化学及生物化学领域有着广泛的应用。

在有机化学中,核磁共振谱可用于确定物质的分子结构和化学位移。

通过分析谱图,可以推断出化合物的官能团,分子量以及分子结构。

在生物化学领域,核磁共振谱能够用于分析化合物的构象、反应动力学以及生物分子的相互作用等。

六、核磁共振谱的局限性和挑战核磁共振谱具有许多优势,但也存在一些局限性。

首先,核磁共振谱需要高成本的仪器设备,并且对样品纯度要求较高。

其次,核磁共振谱无法检测到原子核之间的远程耦合关系。

此外,核磁共振谱在大分子或高分子中的应用受到一些技术挑战。

七、结论核磁共振谱是一种非常重要的有机化学分析方法,通过测量核磁共振现象的谱图可以获得关于分子结构和化学位移的信息。

有机化学基础知识点整理核磁共振谱的解读与应用核磁共振谱(NMR Spectrum)是有机化学中一种常用的分析技术,通过核磁共振现象来研究分子的结构和化学环境。

本文将对核磁共振谱的解读与应用进行整理,并重点讨论相关的基础知识点。

一、核磁共振原理及基本概念核磁共振是指处于外磁场中的核自旋在受到射频辐射激发后产生共振现象。

核磁共振仪中的磁场通常使用强磁场产生,而射频辐射则用于激发核自旋的转动。

1.1 核自旋与磁矩核自旋是指原子核中质子或中子相对于其自身轴线的旋转运动,表现为一个固定的量子数。

核自旋引起的磁矩与其自旋角动量大小成正比,磁矩的方向与自旋角动量的方向相同。

1.2 剧烈旋转磁矩的磁场外加磁场对核磁矩产生作用力,使其在磁场中发生共振旋转。

该旋转角频率与外磁场的强度和核磁矩的大小相关。

1.3 共振吸收现象外磁场作用下的核磁共振旋转使得核磁矩的磁场发生变化,进而激发基于射频辐射的核磁共振共振吸收现象。

二、核磁共振谱的解读核磁共振谱的解读可以从谱线的化学位移、峰的形状以及相对强度等方面进行分析。

2.1 化学位移化学位移是指核磁共振信号出现的位置,通过化学位移的数值可以判断官能团的存在及其化学环境。

化学位移以δ值表示,单位为ppm,相对于参考物质(如四氯化硅、甲基硫醚)。

2.2 谱峰形状核磁共振信号的谱峰形状可以提供关于化学键的信息。

常见的谱峰形状包括单峰、双峰、多峰等,这些形状与分子中的化学键数目和关系密切相关。

2.3 峰的相对强度谱图中峰的相对强度可以提供分子中不同类型的核的数量比例。

例如,氢谱中不同取代基产生的信号强度可以反映氢原子的环境。

三、核磁共振谱的应用核磁共振谱除了可以用于基础的结构分析之外,还广泛应用于有机化学的各个领域。

3.1 分子结构鉴定核磁共振谱可以用于确定分子的结构,通过解读化学位移、耦合常数以及峰的形状等谱线信息,可以确定分子的官能团及它们在分子中的位置。

3.2 化学键性质研究核磁共振谱可以用来研究化学键的性质和转化过程。