海外汉学与中西文化交流

- 格式:pdf

- 大小:267.64 KB

- 文档页数:7

“国外汉学”研究概览(一)自改革开放以来,中外文化与文学交流日益频繁,中国走向世界之势空前强盛,世界需要进一步了解中国,中国需要进一步了解世界,便成了历史的必然。

而深入考察和研究中华文明播扬于世界各国的历史与现状,对于我们来说,更是迫切的需要。

于是,在20世纪末的几年内,渐渐形成了所谓的“汉学热”,仅在1996年至1997年两年之中,这种热潮就已经初见端倪。

“汉学热”的显著标志,乃是专业力量的增强和专题著述数量的激增。

在这之前,相关研究的译文和论文,多半散见于各种期刊、学报(如《传统文化与现代化》),而在《国际汉学》(1995)之后,又有《汉学研究》、《世界汉学》、《法国汉学》等刊物或书系相继问世。

专业刊物的创办,有力地推动了“国外汉学”研究的发展。

这两年间随着中西、中日、中韩、中俄双边关系研究的深化,还有一些研究著作和文集陆续出版。

这些著作多半以交流史和学术史的形式出现,如严绍璗、中西进主编《日中文化交流史大系》(已出文学卷和思想卷,1996)、严绍璗着《日本藏宋人文集善本钩沉》(1996)、卫茂平着《中国对德国文学影响史述》(1996)、河北人民出版社编《国际汉学漫步》(1997)、刘海平主编《中美文化的互动与关联》(1997)、吴芳思(FrancesWood)着《马可·波罗到过中国吗?》(洪允息中译本,1997)、黄鸣奋着《英语世界中国古典文学之传播》(1997)、周发祥着《西方文论与中国文学》(1997)、郑判龙主编《韩国诗话研究》(1997)等等。

据不完全统计,总数当在20种以上。

在半个世纪之前,老一代学者已有汉学著作,这时又见重印本,以补学术研究的空白,如陈铨的《中德文学研究》(1997)。

在“汉学热”兴起之时,一些学者认为对“汉学”一词本身,就应该有个比较明确的认识。

于是他们撰写文章,着重探讨它的内涵和性质,以及反馈国外汉学研究信息的价值和意义。

阎纯德为《汉学研究》创刊号作序时,强调国外汉学的特殊性、开放性、及其对交流双方文化建设的互补性。

中国文化与世界文化交流的例子

中国文化与世界文化交流历史悠久,具有丰富的内涵和广泛的影响力。

以下是几个例子。

一、丝绸之路交流

丝绸之路是中国古代对外交流的一个重要途径,也是东西文化交流的象征。

古代中国丝绸、茶叶、瓷器、铁器等物品通过丝绸之路传播到欧洲,而欧洲的马匹、玻璃器皿等物品也随之传入中国,使中国与欧洲的文化交流史悠久。

二、汉学运动

汉学运动是指欧美国家对中国文化的研究热潮。

19世纪中叶,西方国家开始了解中国的历史、文化、哲学等领域,形成了汉学运动。

如德国的李希华和法国的豪和葛朗台等,他们对中国的文化、哲学、语言等领域进行了深入的研究。

汉学运动促进了中西文化的交流和对彼此文化的认识。

三、中国传统节日在世界的庆祝

中国的传统节日如春节、中秋节、端午节、清明节等在世界各地的华人和中国文化爱好者中得到了广泛传播与庆祝。

例如,日本的京都市每年都会庆祝一年一度的中国春节,为期三天的活动包括武术、民俗表演、中国菜肴展示等,吸引了大量游客和民众。

四、文化交流团体的组织

当前,各种文化交流团体经常组织座谈会、文章讲座、文艺演出等形式,推进文化交流与合作。

例如,中国国家文物局与美国国家文物局的合作,先后展出了两次“丝路与海洋世界文化遗产展”,展示中西文化的交流与影响。

五、汉语的普及

总之,中国文化的交流与世界文化的交流是互动的,发展中国文化与文化产业对于提升中国的国际文化影响力和国际竞争力都非常重要。

北京外国语大学:中国海外汉学研究中心介绍北京外国语大学中国海外汉学研究中心成立于1996年。

十余年来,中心以沟通中外文化为己任,整合北京外国语大学的整体学术力量,在继承北京外国语大学“将世界介绍给中国”的优良传统的同时,承担起“将中国介绍给世界”的新的历史使命,旨在探索中国文化在全球发展的战略问题,探究中国文化在世界各民族中间的传播和影响,对在世界范围内展开的中国文化研究给予学术观照,在中外文化交流史的背景下追踪中国文化典籍外传的历史与轨迹,梳理中国文化典籍外译的历史、人物和各种译本,研究各国汉学(中国学)发展与变迁的历史,并通过对各国重要的汉学家、汉学名著的翻译和研究,勾勒出世界主要国家汉学(中国学)的发展史,从跨文化的角度,研究中国文化在海外的影响,揭示世界各国的中国形象及其形成的机制,探索中国文化走向世界的轨迹和路径。

中国海外汉学研究中心从创建到发展至今,始终得到北京外国语大学历届校领导的支持,一直是学校大力建设的科研单位和重点学科。

1996年以来,在陈乃芳校长的支持下,汉学中心得以建立。

陈校长主动约谈张西平教授,了解汉学中心的情况,并决定每年向中心拨付定额活动费用,使得中心最初的工作得以展开。

2005年郝平教授调任北外校长,他的到来使汉学中心发生了质的飞跃。

郝平校长第一次到中心调研,看到中心出版的一批高质量的中西文化交流史和西方汉学史书籍,就给予了高度评价。

在郝平校长的关怀和指导下,汉学中心有了两个方面的根本性变化:第一,学校拨付专款支持汉学中心的学术发展和出版事业;第二,中心工作得以一般的学术研究层面提高到学校发展战略的层面。

陈雨露校长、韩震校长先后上任后,均到汉学中心视察,参观中心的办公、科研区域,与中心人员座谈,听中心负责人介绍中心成立以来所取得的成就以及在国内外学界所积累的学术影响,两位校长均根据汉学中心的学术特点,对中心的工作提出了宏观指导和具体指示。

陈雨露校长指示:“在积极倡导中华文化走向世界的大形势下,汉学中心应该抓住机遇,发挥研究专长,积极为中华文化走出去做出切实的贡献,为学校科研工作的进一步发展尽力。

中国古代文化与外国文化的交流中国古代文化深厚而丰富,经历了漫长的历史发展,与外国文化的交流也贯穿了各个时期。

这种交流不仅带来了国内文化的繁荣,也促进了中国文化在国际舞台上的影响力。

本文将探讨中国古代文化与外国文化交流的历史背景、交流方式以及对双方文化的影响。

一、历史背景中国古代文化与外国文化的交流源远流长。

早在古代,丝绸之路的开通就为中国与中亚、欧洲等地的文化交流提供了便利条件。

汉代的张骞出使西域,标志着中国与西域地区的交流开始,而这一交流也带来了佛教传入中国的契机。

此后,随着佛教在中国的传播,更多的外国文化元素不断融入中国文化中。

二、交流方式中国古代文化与外国文化的交流方式多种多样。

在语言方面,中国人通过研习外国语言,比如梵文、希腊文等,与外国人进行交流。

同时,外国人也通过研习汉语,与中国人进行沟通。

除了语言交流,文化互鉴也是交流的重要方式。

比如,佛教从印度传入中国后,融合了中国传统文化的元素,形成了独特的中国式佛教;而元朝时期的丝绸之路则将中国的丝绸、瓷器等文化产品传到了西方。

三、对中国文化的影响外国文化的交流对中国文化产生了深远的影响。

首先,外国文化的引进丰富了中国文化内涵。

佛教的传入使得中国文化更加包容与多元化,儒释道三教的融合也为中国思想文化提供了新的发展方向。

其次,外国文化的影响促进了中国社会的进步。

例如,元代的西域文化交流使得中国工艺制作水平提高,并产生了著名的“元青花”。

再如,由意大利传入的钟表制造技术,为中国传统工艺注入了新的活力,推动了技术的进步。

四、对外国文化的影响中国古代文化的传播也对外国文化产生了积极的影响。

中国文化的博大精深,古代的四书五经以及诗词歌赋等文学作品对于一些外国人士来说极具吸引力,他们纷纷翻译介绍中国文化,使之为世界所了解。

此外,中国独特的思维方式、价值观和艺术表现形式也对世界文化产生了积极的影响。

以中国画和中国园林为例,它们的审美观念和艺术手法都对西方美术和园林设计产生了深远影响。

中外交流与文化融合的历史过程在世界历史上,文化的传承和交流一直是不可或缺的一部分。

中外文化的融合和交流已有几千年的历史,这样的文化交流有益于人类文明的进步,而且也是两个国家之间相互了解和友好相处的前提。

本文将会从古代到现代的角度来探讨中外交流与文化融合的历史过程。

古代中外文化交融史在古代时期,中外文化交流的主要方式是战争、移民和贸易。

战争导致文化的传播,不同文化的相遇和融合,也在一定程度上促进了文明的进步。

早期的贸易和移民也为文化的交融提供了方便条件。

例如,汉朝开始和中亚的贸易交流,使得丝绸之路成为了中西文化交流的桥梁,大量的汉学经典、艺术品、器物、食物等裹着货物沿着丝路传播至欧洲,展现了东方的魅力。

远古时期,中华文明曾在东亚发扬光大,随着中国东晋时间的铁骨铮铮,向外困难了很长时间。

隋唐时期,中华文化得到了自由呼吸的机会,那些慕容、契丹。

日本等各族群落则在这个文化交流的过程中,吸取中华文明的有益成果。

日本和朝鲜史料中认为,唐代文化被融入于日本,并产生深远的影响;同时唐代文化也有瑰丽的融合,其中儒道思想、佛教艺术为代表的元素,构成了唐中华文明的高峰。

如唐代长安城内离柳市有一批高高矮矮的屋子,后人称之“日本坊”,这便是以唐时日本僧人而建的内坊,作为一个文化区域,从中可以看出唐代文化对各方客人的吸引。

在传播中华文化的过程中,有些文化因为地理原因,输送有难度。

但是,中华文明卓然屹立,傲然挺立于他们的足以阐明东方文明的辉煌。

中外文化互补史随着时间的推移和现代化的进步,中外文化交流发生了一些新的变化。

从单向传播另外,到逐渐成为多向的相互作用和反哺,这是文化的有机融合,也是文明持续发展的源动力。

中外文化正在呈现出一种“双向互动、互补发展”的局面,文化相辅相成,包容共存。

西方文化在上世纪之前一直被认为是高尚精致,而东方文化则是掌握深刻哲学学问和丰富艺术才华的象征。

但现时,我们已看到了较为平等的文化交流。

东方文化吸收不少西方文化中的技术与艺术美学特点,同时,西方文化中经典的哲学和文学思想对于东方文化影响深远。

利玛窦:沟通中西文化第一人400多年前,小帆船“圣路易”号载着一位蓝眼睛的西方人从大西洋彼岸驶来,穿过狂风惊涛,来到中国澳门。

这位西人名叫利玛窦。

不久他再度乘船溯西江而上,踏足广东肇庆,从此走进中国文化的大门,他主张将孔孟之道和宗法敬祖思想同天主教相融合,致力于向中国介绍西方先进的科技文化,并将中国文化推介出去。

继马可波罗之后,他是又一位对中国文化“痴迷”的意大利人。

由于他的杰出贡献,利玛窦被誉为“沟通中西文化的第一人”。

1552年10月,利玛窦出生于意大利马尔凯省马切拉塔市的一个药剂师家庭,原名MA TTEO RICCI,23岁时被派往东方。

利玛窦与罗明坚于明万历十一年(1583年9月10日)经澳门抵肇庆,6年后离开。

这期间,利玛窦取号“西泰”,又号“西江”。

肇庆六年,利玛窦开启了中西文化交流的大门,他所创业绩,有不少堪称“中国第一”。

第一座欧式天主教堂利玛窦与另一位意大利传教士、澳门教会负责人罗明坚来到肇庆后,剃头留须,身着中国僧袍,自称“西僧”。

他们向知府王泮行磕头礼,道:“我们这些欧洲人,早已仰慕东方是太阳升起之地,这次远渡重洋,是慕中华帝国之名,来这里度过余年的。

”随后提出想在这里择地造房而居,表示绝不生事。

翰林出身的王泮是明朝少有的开明官员,能诗擅写,见两位西僧态度友好谦和,对他们采取了宽容接受的态度。

得到当地官府的准许,利玛窦将在澳门募集到的约20万银元(一说是6000金币),于祟禧塔旁择地建造教堂。

1584年夏天,教堂的第一层建成了。

落成之日,王泮送来亲笔题匾“仙花寺”。

“仙花”是中国人对圣母的一种别称,“寺”是中国佛教徒聚集的场所。

法国裴化行所著的《利玛窦评传》中说:“名称是王泮取的……听到如此诗意的名字,老百姓立即认为就是大慈大悲的观音菩萨。

”利玛窦同意将天主堂起中国化的名字,无形中拉近了他与肇庆人的距离。

1585年11月24日,中国内陆第一座欧式天主教堂仙花寺全面竣工。

教堂分上下两层,外墙用青砖砌成。

美国汉学家林语堂对中国文化的贡献和影响林语堂是二十世纪中国第一流的文化名人之一,他对中国文化的贡献及影响可以说是深远而广泛的。

首先,林语堂是汉学家中的佼佼者。

他在翻译、研究、传播中国文化方面都做出了卓越的贡献。

首先,林语堂对于中国的文献翻译做出了杰出的贡献。

他翻译了大量中国的文学经典,如《红楼梦》、《西游记》、《水浒传》等。

这些文学作品不仅仅是中国的宝贵文化遗产,也是全人类的精神财富。

有了林语堂的翻译,全世界都能够阅读这些优秀的中文文学作品,深入了解中国的文化。

其次,林语堂还是中国文化的研究者。

他在研究中国文化方面颇有建树,写出了一系列具有文化深度的著作。

例如,《中国人的性格》、《中国文化小史》、《中国的古代文化》等。

这些著作深入研究了中国文化的内在本质和外在表现,让人们更好地了解中国和中国的文化。

此外,林语堂不仅在翻译和研究中国文化方面做出了杰出的贡献,他还在传播中国文化方面有着卓越的贡献。

他曾在美国和英国等国家任教多年,并在那里宣传推广中国文化。

他讲述了中国的历史、文学、思想,让更多的西方人了解中国。

他还在西方人中培养了一大批学习中国文化的人才,推动了中西文化交流的发展。

可以说,林语堂对于中国的文化翻译、研究和传播做出了巨大的贡献。

他不仅仅是汉学家的代表人物,更是中国文化的推广者和跨文化交流的桥梁。

林语堂的翻译、研究和传播中国文化的成就,不仅仅是文化领域的贡献,也是政治、经济、社会等方面的深远影响。

首先,他的翻译促进了中西文化的交流,让西方人更好地了解中国。

这也为中国和西方的交流打下了基础,为未来两国的合作交流创造了重要的历史基础。

其次,他在研究和传播中国文化方面的成就,也让世界更加了解中国文化的内在本质,从而打破了西方人对中国的偏见和认知误区,甚至让一些西方国家改变了对中国的政策。

最后,他在西方国家推广中国文化,促进了中西文化的交流,让更多的人了解中华文化,也加强了中国和西方国家之间的联系。

1. 汉学定义:汉学(Sinology)或中国学(Chinese Studies)是指外国学者对中国历史现状,哲学,语言,文学艺术等的研究,受到西方学者所受教育及文化背景的影响。

有宽窄两义。

广义上,它可以指“一切非本土的研究中国的学问”。

狭义上,则于以现代方法来考释中国古代文化特别是经典文献的学问。

汉学的本质是一门外国的学问。

2.卫匡国:意大利人。

卫匡国是中国明清交替之际来华的耶稣会会士、欧洲早期著名汉学家、地理学家、历史学家和神学家。

他在中国历史学和地理学研究方面取得了卓越的功绩,是继马可·波罗和利玛窦之后,对中国和意大利两国之间的友好关系和科学文化交流做出杰出贡献的一位重要历史人物。

著作有《中国上古史》、《中国新图志》、《论鞑靼之战》和《汉语语法》。

3.利玛窦:意大利的耶稣会传教士,学者。

明朝万历年间来到中国居住。

在中国颇受士大夫的敬重,尊称为“泰西儒士”。

利玛窦也是天主教在中国传教的开拓者之一,也是第一位阅读中国文学并对中国典籍进行钻研的西方学者。

他除传播天主教教义外,还广交中国官员和社会名流,传播西方天文、数学、地理等科学技术知识。

他的著述不仅对中西交流作出了重要贡献,对日本和朝鲜半岛上的国家认识西方文明也产生了重要影响。

利玛窦的《中国札记》是关于中国的宫廷政治、地理、外文、科技等方面的内容。

出版时,受教会影响,内容做了删改,删除了其中关于批评中国的一些内容,是16c末西方汉学知识的重要来源。

其著作还有所译的《四书》,《交友论》《汉语拼音辞典》。

【法国汉学】1.雷慕沙(1788—1832),法国著名汉学家。

著作有关于中国语言方面的《汉语语法基础》、中国小说的翻译《玉娇梨》、关于佛学的《佛陀记》雷慕沙是一个把汉语研究引入西方语言学界的倡导者。

也是第一位在欧洲仅从书本了解中国而成功地掌握了有关中国深广知识的学者。

2..儒莲:19世纪法国汉学家、法兰西学院院士,东方语言学教授。

是法兰西学院汉学讲座第一任教授雷慕沙的得意门生。

海外汉学发展意义1. 海外汉学的定义和背景海外汉学是指在海外进行中国语言与文化研究的学科系统,一般包括中国语言、文学、历史、哲学、宗教、艺术、政治、经济等方面的研究。

海外汉学的起源可以追溯到19世纪,当时西方关于中国的研究逐渐兴起,例如英国的伦敦大学、牛津大学和剑桥大学等先后开设了中文、汉学专业,同时也出现了一批以华裔学者为主的汉学研究团体或学术组织。

2. 海外汉学的意义海外汉学不仅是一门学科,更是中华文化的重要代表。

在全球化的今天,海外汉学对于中国和世界的意义尤为重要,主要表现在以下方面。

2.1 促进中外交流海外汉学强调中国文化的宣传和研究,通过汉语教学、中国文化活动等形式加深中外之间的了解和交流,增进中外之间的友谊和互信。

同时,海外汉学也为中国与其他国家建立政治、经济、文化方面的联系提供了重要的人才资源和智力支持。

2.2 传承中华文化海外汉学从陶渊明到现代文学,从谢灵运到明末清初的政治制度,再到现代的文化传承,涉及了各个时期的中华文化,深度剖析文化内核,不仅可以保护中华文化的独特性和传承性,更有助于世界各国文化的互通有无。

2.3 推动学科进步海外汉学促进了中国文化的学科化,推动了学术界对中国文化的深入研究,使中国文化研究成为独立的学科。

同时,海外汉学在跨学科研究和国际学术交流方面也具有不可忽视的作用。

2.4 对中国现代化建设的支持海外汉学可以为中国现代化建设提供宝贵的支持。

随着中国与世界各国之间的交流加强,中外文化的交流变得越来越频繁。

作为宣传中国文化的一种途径,海外汉学可以为中国在国际文化交流中树立更加正面的形象,支持中国在国际社会中的发展。

3. 海外汉学的未来发展3.1 深化中外文化交流未来,海外汉学应进一步深化中外文化交流,特别是在青年交流和学生交流方面做出突出贡献。

海外汉学者可以探索一些富有实践性和寓教于乐的交流活动,例如中文角、文化沙龙等,吸引更多的中、外青年积极参与其中,推动中外文化的深度交流。

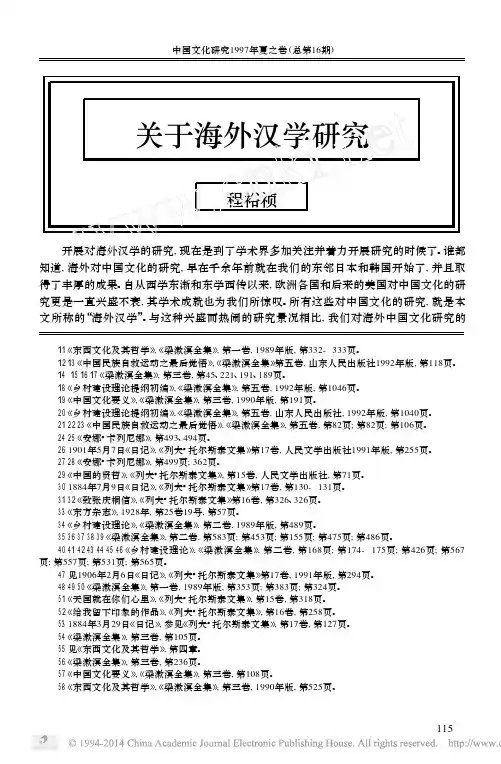

关于海外汉学研究程裕祯开展对海外汉学的研究,现在是到了学术界多加关注并着力开展研究的时候了。

谁都知道,海外对中国文化的研究,早在千余年前就在我们的东邻日本和韩国开始了,并且取得了丰厚的成果。

自从西学东渐和东学西传以来,欧洲各国和后来的美国对中国文化的研究更是一直兴盛不衰,其学术成就也为我们所惊叹。

所有这些对中国文化的研究,就是本文所称的“海外汉学”。

与这种兴盛而热闹的研究景况相比,我们对海外中国文化研究的 βλ《东西文化及其哲学》,《梁漱溟全集》,第一卷,1989年版,第332-333页。

βµβν《中国民族自救运动之最后觉悟》,《梁漱溟全集》第五卷,山东人民出版社1992年版,第118页。

βοβπβθβρ《梁漱溟全集》,第三卷,第45、221、191、189页。

βσ《乡村建设理论提纲初编》,《梁漱溟全集》,第五卷,1992年版,第1046页。

βτ《中国文化要义》,《梁漱溟全集》,第三卷,1990年版,第191页。

χκ《乡村建设理论提纲初编》,《梁漱溟全集》,第五卷,山东人民出版社,1992年版,第1040页。

χλχµχν《中国民族自救运动之最后觉悟》,《梁漱溟全集》,第五卷,第82页;第82页;第106页。

χοχπ《安娜 卡列尼娜》,第493、494页。

χθ1901年5月7日《日记》,《列夫 托尔斯泰文集》第17卷,人民文学出版社1991年版,第255页。

χρχσ《安娜 卡列尼娜》,第499页;362页。

χτ《中国的贤哲》,《列夫 托尔斯泰文集》,第15卷,人民文学出版社,第71页。

δκ1884年7月9日《日记》,《列夫 托尔斯泰文集》第17卷,第130-131页。

δλδµ《致张庆桐信》,《列夫 托尔斯泰文集》第16卷,第326、326页。

δν《东方杂志》,1928年,第25卷19号,第57页。

δο《乡村建设理论》,《梁漱溟全集》,第二卷,1989年版,第489页。

•语言文化!英国 :士苏慧廉与中西文化交流I I宋永林苏慧廉(Q EEm Edward Soothill,1861 — 1935),英国 会传教士,名汉学家。

1883年,在中国最积弱的时代,苏廉来华传教,初居温州,广布施,兴学禁烟,西 知和科学技术,温社会的发展。

1907年,苏廉应李提之邀,赴原出任山西大学堂西 。

在 间,苏廉积极融地的社会,谢福芸被翁斌孙(翁同孙,时山西知府),翁之(翁孙#结拜为姊妹。

苏廉中国和文化传统,回国 牛 学汉学教授,于中国文化的推介和研究,为中西文化交流出出贡献。

一、初到温州主动调适晚清 ,中西文 繁,而西方传士在其中 的 。

1881年,英国基会 派遣一位新传教士 温,于西方社会普遍盛行的有关中国“、脏、愚”的影响,苏慧廉得知 消息后跪地 :“,去,但 中国,中国!”然 运 人,苏廉最终中并于1883年达温州。

到温州,苏廉发觉中国文学作品的 ,眼一幕幕祥和的:情片异国土地心生好感,开始 里的人们。

源于中西方两 异的文 ,来自社会的苏慧廉来到中国后,一始和 的诸 。

地 ,苏慧廉 ,说温 ,做温人。

语言苏慧廉传教的最 ,,一修中文,另一 还要学习温州地的。

知一旦把学好,“:们(温人#的谈话,会有 获”。

苏慧廉 好学,学会了温 ,还根据发 拉 母编排了一套词汇,日后的传教。

此外,、和来乍到的苏慧廉来说都是极大的,但在 和碰撞中,苏慧廉 文化优越至上心理,地纳温州地方文化,入。

时的温 有蛋糕和 ,苏廉平日里中国的日 )西,清饰;解温州的 文化,以中国的礼仪惯例来处 边人事。

的 苏慧廉来说是 的,但凭 的 和信念,历经 终使一个“温人”,地社会,的传教和一系列 事业的 有的。

、西学东渐改造地方苏 廉 ,有 ,温州地区的教会 疗 事业的发的推 ,温 历 去的一位洋教父。

苏廉在温余载,扎根当地,殚精竭虑,将温州视 的 故乡。

39•语言文化!传教期间,苏慧廉将《圣经》翻译成温州方言版本,用温州话向公众布道,取得了显著的成效。

中国历史上的中西文化交流中西文化交流是中国历史上一个重要的议题。

自古以来,中国一直是一个开放的国家,与世界各地保持着广泛的交流。

在不同的历史时期,中西文化之间的交流与融合发挥了重要作用,对中国文化的发展起到了积极的推动作用。

本文将从不同的角度探讨中国历史上的中西文化交流。

一、古代中西文化交流古代是中国与西方文化交流的起点。

早在汉朝时期,中国与罗马帝国之间就有了贸易往来。

丝绸之路的开通使得中国与西方的交流更加频繁。

通过贸易,中国向西方输出了丝绸、瓷器等商品,同时也引进了西方的香料、宝石等物品。

这种贸易交流不仅促进了经济的繁荣,也带来了文化的交流。

西方的宗教、艺术、建筑等方面的影响逐渐渗透到中国社会中,丰富了中国的文化内涵。

二、近代中西文化交流近代是中国与西方文化交流的高峰期。

19世纪中叶以后,中国面临着列强侵略与殖民统治的压力,这使得中国对西方文化产生了更为深刻的认识。

在这个时期,中国的知识分子开始积极学习西方的科学、技术、政治、经济等方面的知识,以寻求中国的振兴之路。

西方的文化思想也逐渐渗透到中国社会中,推动了中国近代文化的变革。

三、现代中西文化交流现代是中国与西方文化交流的全面深化时期。

20世纪以来,中国与西方的交流更加密切。

中国的改革开放政策使得西方的文化、科技、艺术等在中国得到了更广泛的传播。

同时,中国的崛起也使得西方对中国的关注度大幅提升。

中西文化交流不仅仅是在经济和科技领域,还涉及到教育、文化艺术等多个领域。

西方的音乐、电影、文学等艺术形式在中国得到了广泛的传播,而中国的传统文化也在西方得到了更多的认同和关注。

总结中西文化交流是中国历史上一个重要的议题。

古代、近代和现代都有不同程度的中西文化交流。

这种交流不仅仅是在经济和科技领域,还包括了教育、文化艺术等多个领域。

中西文化交流对中国文化的发展起到了积极的推动作用,丰富了中国的文化内涵。

随着中国的崛起和全球化的发展,中西文化交流将会进一步加深,为世界文化的多元发展做出更大的贡献。

学术训练和作为知识背景的阅读书目《治史三书》,严耕望著,上海人民出版社,2007。

《历史学家的修养和技艺》,李剑鸣著,上海三联书店,2007。

《法国史学革命:年鉴学派,1929-1989》(The French Historical Revolution: The Annales School, 1929-1989),[英]彼得·伯克(Peter Burke)著,北京大学出版社,2006。

《二十世纪历史学》(Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Post-modern Challenge),[美]伊格尔斯(Georg G. Iggers)著,辽宁教育出版社,2003。

《超越伟大故事:作为文本和话语的历史》(Beyond the Great Story: History as Text and Discourse),Robert F. Berkhofer, Jr.著,北京师范大学出版社,2008。

《历史学与社会理论》(History and Social Theory),[英]彼得·伯克(Peter Burke)著,上海人民出版社,2001。

《文化的阐释》(The Interpretation of Cultures),[美]克利福德·吉尔兹(Clifford Geertz),译林出版社,2008。

《社会学》(Sociology),[英]安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)著,李康译,北京大学出版社,2009。

《历史社会学手册》(Handbook of Historical Sociology),[英]杰拉德·德兰迪(Gerard Delanty)、恩靳·伊辛(Engin F.Isin),李霞、李恭忠译,中国人民大学出版社,2009。