张骞通西域与昭君出塞

- 格式:ppt

- 大小:9.01 MB

- 文档页数:37

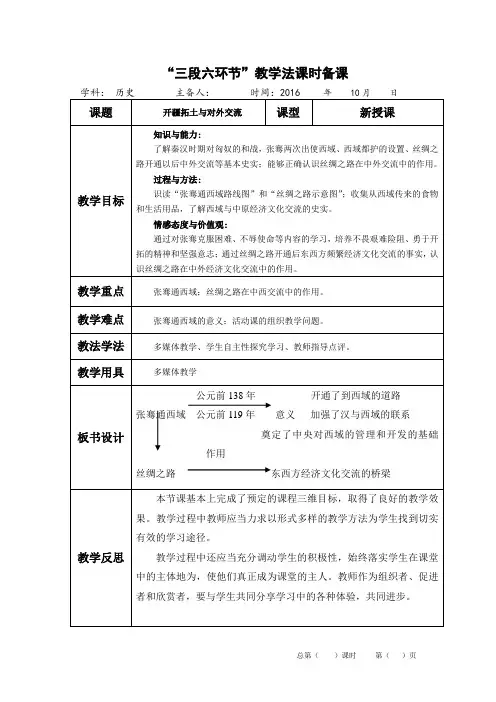

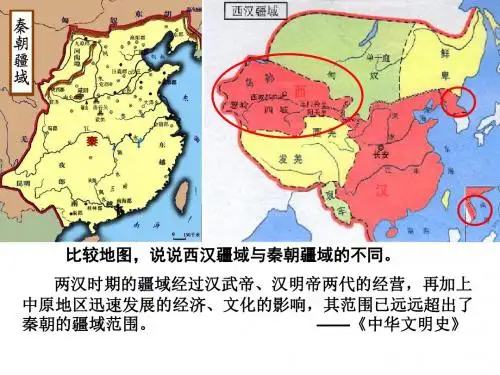

“三段六环节”教学法课时备课学科:历史主备人:时间:2016年 10月日课题开疆拓土与对外交流课型新授课教学目标知识与能力:了解秦汉时期对匈奴的和战,张骞两次出使西域、西域都护的设置、丝绸之路开通以后中外交流等基本史实;能够正确认识丝绸之路在中外交流中的作用。

过程与方法:识读“张骞通西域路线图”和“丝绸之路示意图”;收集从西域传来的食物和生活用品,了解西域与中原经济文化交流的史实。

情感态度与价值观:通过对张骞克服困难、不辱使命等内容的学习,培养不畏艰难险阻、勇于开拓的精神和坚强意志;通过丝绸之路开通后东西方频繁经济文化交流的事实,认识丝绸之路在中外经济文化交流中的作用。

教学重点张骞通西域;丝绸之路在中西交流中的作用。

教学难点张骞通西域的意义;活动课的组织教学问题。

教法学法多媒体教学、学生自主性探究学习、教师指导点评。

教学用具多媒体教学板书设计公元前138年开通了到西域的道路张骞通西域公元前119年意义加强了汉与西域的联系奠定了中央对西域的管理和开发的基础作用丝绸之路东西方经济文化交流的桥梁教学反思本节课基本上完成了预定的课程三维目标,取得了良好的教学效果。

教学过程中教师应当力求以形式多样的教学方法为学生找到切实有效的学习途径。

教学过程中还应当充分调动学生的积极性,始终落实学生在课堂中的主体地为,使他们真正成为课堂的主人。

教师作为组织者、促进者和欣赏者,要与学生共同分享学习中的各种体验,共同进步。

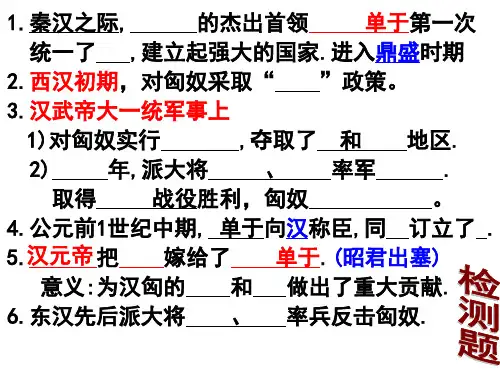

教师活动学生活动自主学习一、汉匈和战1、匈奴族的兴起2、汉武帝反击匈奴西汉经过六、七十年的休养生息,社会经济逐渐繁荣起来,到汉武帝时达到极盛的阶段,开始反击匈奴。

3、昭君出塞二、张骞通西域汉朝把玉门关、阳关以西,包括今新疆和中亚以至更远的广大地区,称为西域。

(1)张骞通西域有什么意义?(2)从张骞身上我们可以学习到哪些优秀的品质?通过大屏幕出示张骞两次出使西域的时间、经过、结果的对比表格。

阅读教材中的小字部分。

“和美童声”校园广播民族和睦的故事1、文成公主和亲贞观十五年(公元641年),唐太宗将宗室女-文成公主(唐朝皇室远支)嫁给吐蕃的松赞干布,以促成唐蕃友好。

而文成公主,聪慧美丽,自幼受家庭熏陶,学习文化,知书达理,并信仰佛教。

640年奉唐太宗之命和亲吐蕃,文成公主对吐蕃贡献良多。

在她的影响下,汉族的碾磨、纺织、陶器、造纸、酿酒等工艺陆续传到吐蕃;她带来的诗文、农书、佛经、史书、医典、历法等典籍,促进了吐蕃经济、文化的发展,加强了汉藏人民的友好关系。

2、昭君出塞王昭君,名嫱,字昭君,原为汉宫宫女。

公元前54年,匈奴呼韩邪单于被他哥哥郅支单于打败,南迁至长城外的光禄塞下,同西汉结好,曾三次进长安入朝,并向汉元帝请求和亲。

王昭君听说后请求出塞和亲。

她到匈奴后,被封为“宁胡阏氏”(阏氏,音焉支,意思是“王后”),象征她将给匈奴带来和平、安宁和兴旺。

后来呼韩邪单于在西汉的支持下控制了匈奴全境,从而使匈奴同汉朝和好达半个世纪。

3、秦晋之好意为春秋时秦晋两国世为婚姻,后因称两姓联姻为“秦晋之好”。

亦作“秦晋之匹”、“秦晋之偶”、“秦晋之盟”、“秦晋之约”。

语出《三国演义》第十六回:“胤到徐州见布,称说:…主公仰慕将军,欲求令爱为儿妇,永结秦晋之好。

‟”《明史·孙鑨传》:“乃至鑨割渭阳之情,南星忍秦晋之好。

”亦作“秦晋之盟”。

成语出处:公元前676年,晋武公之子姬诡诸继承君位,即晋献公。

献公之父武公晚年娶齐桓公女儿齐姜,齐姜则与当太子的姬诡诸有私情。

姬诡诸继位后,把庶母齐姜娶为夫人,生女穆姬及子申生。

穆姬在后来的秦晋政治联姻中嫁给秦穆公为夫人,这便是所谓“秦晋之好”的开端。

4、细君公主远嫁乌孙国在新疆伊犁大草原一带,有一位和亲使者,她是有史以来汉民族与少数民族和亲的第一位公主——细君公主,细君在史书中还被称为“江都公主”、“乌孙公主”,也是中国历史上最早留下姓名的和亲公主,更是丝绸之路上第一个远嫁西域的汉公主。

“昭君自有千秋在, 胡汉和亲识见高。” 此诗赞扬的历史事件是( )

A. 汉武帝的大一统

B. 张骞通西域

C. 昭君出塞

D. 卫青、 霍去病大破匈奴

答案:

C

分析:

公元前1世纪中期,匈奴一部的首领呼韩邪单于向汉朝称臣,南迁到长城

附近,同汉朝订立了和好盟约.汉元帝时,王昭君嫁给了匈奴呼韩邪单于,结

束了百余年来汉、匈之间的武装冲突,此后约半个世纪,在北部边境出现了

“三世无犬吠之警,黎庶无干戈之役”的和平局面,因此董必武认为“昭君自

有千秋在,胡汉和亲识见高”.故董必武同志高度赞扬的历史事件是昭君出

塞.

故选C.

注意理解王昭君为汉匈的友好相处和文化交流做出重大贡献.领会我国古

代民族关系发展的主流是民族友好.

本题考查昭君出塞,考查学生的识记和理解能力,解题关键是知道昭君出

塞结束了百余年来汉、匈之间的武装冲突.

评价:

【答案】

C

高三《中国古代史》选择题1.《史记》中“纣师虽众,皆无战之心,心欲武王亟人……武王驰之,纣兵皆叛纣”的内容,反映的史实是A.商灭夏B.周灭商C.国人暴动D.西周灭亡2.西周分封制的积极作用主要表现在A.扩大了奴隶制的规模B.促进了奴隶制经济的发展C.巩固并扩大了西周的统治D.避免了诸侯国势力的增长3.晋国成为中原霸主是在A、葵丘会盟后B、城濮之战后C、桂陵之战后D、长平之战后4.历史典故“楚王问鼎”反映的实质性问题是A.诸侯对分封制提出了公开挑战B、诸侯争霸斗争激烈C.周天子“天下共主”的地位难以动摇D、西周的冶铁水平高5.春秋战国时期出现了以华夏族为中心的民族融合,战国时期分布在我国东北地区的少数民族是A.东胡B.靺鞨C.犬戎D.回鹘6.我国铁器的使用,最早是在A.商朝B.西周晚期C.春秋前期D.春秋后期7.被史学界称之为“我国古代农业技术史上农用动力的一次革命”的是A.B.C.D.8.战国时期的著名水利工程“都江堰”位于今天的:A.河南郑州附近B.四川成都附近C.陕西咸阳附近D.河北邯郸附近9.下列关于春秋战国时期手工业发展表述正确的是①冶铸业发明铸铁柔化处理技术②青铜铸造出现金银错技术③漆工艺采用夹贮技术④酿酒业发明用曲造酒A.①④ B.②③C.①②③D.①②③④10.齐国的“相地而衰征”和鲁国的“初税亩”的直接作用是A.废除了奴隶主贵族的世袭特权B.导致土地所有制发生重大变化C.促进了铁器的使用和牛耕的推广D.加速了新兴封建制度确立进程11.商鞅变法后,一个由奴隶转化来的农民,想使自己能与卿大夫平起平坐,那么他最合法的途径是A.世袭B.取得军功C.经营工商D.多生产粮食布帛12.战国时期,各国出现了一系列变法运动。

这些变法运动是A.周王室为了巩固“率土之滨莫非王臣”的地位B.奴隶主贵族巩固统治的尝试C.奴隶社会向封建社会过渡的必然结果D.违背历史发展趋势的13.孔子“有教无类”思想的进步性,主要是有利于A.扩大教育对象范围B.通过教育选拔治国贤良C.弘扬优秀民族文化D.调解与和谐社会人际关系14.孔子主张以爱人之心调解与和谐社会人际关系,墨子主张“兼爱、非攻”,孟子主张“政在得民”,这些主张反映出的社会背景是A.社会的长期动荡B.百家争鸣的趋向认同现象C.奴隶制开始崩溃D.封建经济的发展壮大15.孔子编订、整理的典籍不包括A.《论语》B.《诗经》C.《尚书》D.《春秋》16.韩非子主张“以法为本”,这反映了战国时期A.古代传统被遗弃B.贵族特权相当严重C.统治者的集权意识D.以德治民已不适宜17.“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身”反映了墨子的思想是A.博爱B.非攻C.兼爱D.尚贤18.下列关于战国名医扁鹊的表述,不正确的是A.采用四诊法诊断疾病B.被后世医学奉为“脉学之宗”C.使用麻醉方法进行手术D.在中医传统诊病方面建树重大19.秦始皇被称为“千古一帝”主要是因为他A.缔造了中国第一个封建王朝B、勤于政务,开拓进取C、实行书同文,车同轨,行同伦D、建立了第一个统一的多民族的封建国家20.秦始皇专制主义中央集权制度的核心是A.规定皇权至高无上B.中央设三公九卿C.地方推行郡县制度D.颁布秦律,严刑峻法21.秦统一六国后采取的最有利于消除地方割据隐患的措施是A.建立皇帝制度B.确立三公九卿制C.推行郡县制D.推行察举制22.右图是北京奥运会的会徽,会徽中的“京”字字体在全国统一使用始于A.商朝B.秦朝C.西汉D.南北朝23.秦朝的以下制度中,不具有进步意义的是A.郡县制B.统一文字C.统一车轨D.严禁私学24.下列关于秦末农民战争的历史作用表述不正确的是A.推翻了秦始皇的暴政统治B.建立了第一个农民阶级政权C.迫使汉初统治者采取休养生息政策D.为历代农民反抗斗争树立了榜样25.“汉承秦制”主要表现在A.继承了封国制B.发展了察举制C.沿用了郡县制D.完善了编户制26.两汉编户纳税服役多少主要依据A.人口多少B.身份高低C.资产多少D.土地多少27.昭君出塞的主要作用是A.排除了匈奴的威胁B.促进了汉人与匈奴杂居C.和睦了汉匈关系D.瓦解了北匈奴政权28.公元前60年设置的西域都护A.是汉政府管理西域的最高机构B.职责是沟通汉与西域的联系C.标志着西域正式归属中央政权D.使汉与西域开始了经济文化交流29.有“引水灌田,分洪减灾”功效,哺育西蜀大地,创造“天、地、人、水”和谐共荣的典范水利灌溉工程是A.芍陂B.郑国渠C.都江堰D.大运河30.下列图片所反映的历史信息和汉武帝有关的是①昭君出塞②张骞通西域③滇王金印④“汉委奴国王”金印A.①②B.①③④C.②③D.②③④31.两汉时期丝绸之路的起点和终点分别是A.长安和安息B.敦煌和安息C.长安和大秦D.敦煌和大秦32.汉朝海上丝绸之路最远可达A.马六甲海峡B.孟加拉湾C.印度半岛南端D.马来半岛33.东晋时江南出现“荆扬晏安,户口殷实”的局面,其形成的最重要原因是A.北方农民南迁带来劳动力和先进技术B.相对稳定的社会环境C.南北对峙局面的形成D.水利工程的兴修,大批良田的开垦34.记载大秦王安敦遣使来汉的史书是A《春秋》B.《史记》C.《汉书》D.《后汉书》35.汉朝时中外交往频繁,主要表现在①张骞通西域②甘英出使大秦③倭奴国王遣使来汉④安敦遣使来汉A.①②③④B.①②④C.②③④ D.③④36.下列对中国古代儒学发展演变表述不正确的是A.孔子创立以“仁”为核心的儒学B.董仲舒对儒学加以发挥,使其处于统治地位C.朱熹以“天理”“人欲”之说为封建等级制度辩护D.顾炎武继承“仁、义”观念,提倡“经世致用”37.对《内经》的叙述,正确的有①战国问世、西汉编成②反映了我国古代医学的早期成就③奠定了祖国医学的理论基础④是我国现存较早的医学文献A.①②③④B.①②③C.②③④ D.②④38.韩国电视剧《大长今》的播出使中医再度蜚声海外,下列表述不正确的是A.《黄帝内经》奠定了中国医学的理论基础B.《伤寒杂病论》是中医的重要经典C.《四部医典》是少数民族的医学名著D.华佗被誉为脉学之宗、神医39.以下为人类文化发展作出了巨大贡献的是A.蔡伦改进造纸术B.张衡制造地动仪C.丝绸之路的开通D.华佗发明麻沸散40、董仲舒说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。

冀人版历史七年级上册第13课《反击匈奴开辟丝路》教案3课反击匈奴开辟丝路(初稿)课时序号: 授课教师:二次备课时间:授课时间:【学习目标】1、了解西汉前期汉匈关系的主要形式及丝绸之路2、掌握西域都护府设立的意义及丝绸之路在中外交流中的作用。

【重点】张骞出使西域和西域都护府的设置,丝绸之路的作用。

【难点】如何理解汉武帝前后的汉匈关系。

一、自主学习(一)、匈奴的兴起冒顿统一蒙古草秦朝末年动乱,趁机兴起。

匈奴首领兼并草原部落,重新夺占建立了一个横跨草原、拥有30万骑兵的游牧民族政权。

背景:时间:________ 对象:__________作用:_______ ____、_______ __(四)、丝绸之路的开辟1、张骞通西域第一次时间:目的:结果:没有达到预期目的。

影响:汉朝对西域的情况有了较多的了解。

第二次:时间:影响:访问了西域的许多国家,西域各国也派使节回访长安。

这次出使,建立了汉朝和西域各国的友好关系,双方的交往日趋频繁。

学习张骞的精神:锲而不舍和执着追求的精神。

2、丝绸之路(1)路线:长安----河西走廊----今新疆地区----中亚---西亚---欧洲(2)特点:的西传,西域的东传,的远销至罗马帝国,换回。

(3)作用(影响):促进了东西方经济文化的交流,丰富了与中亚、西亚各国人民的物质生活和精神生活。

二、合作探究探究一:你知道汉武帝反击匈奴成功的原因有哪些吗?探究二:你知道汉武帝以前及以后与匈奴实行的“和亲”有什么不同吗?(你能比较汉初和亲与昭君出塞和亲的异同点吗?)三、展示交流四、拓展提升1、西汉时,有一名将,在反击匈奴的战争中英勇善战,屡建战功,皇帝奖励他,为他建造了精致的住宅。

他说:“匈奴未灭,何以家为?”这位名将死时仅20多岁,汉武帝为他修建了一座形似祁连山的墓,象征他的赫赫战功。

请回答:(1)材料中的名将指的是谁?皇帝指的又是谁?(2)“匈奴未灭,何以家为”表达了这位名将的什么品质?(3)请你列举出一件他所立下的战功。

历史事件30条重点历史事件1、官渡之战建安四年六月,袁绍精兵10万战马万匹,南下进攻许昌试图依靠军力优势,打破曹操“挟天子以令诸侯”的政治优势.双方各有胜负于官渡对峙。

同年十月,袁绍谋士许攸投降曹操,建议曹操奇袭乌巢烧其辎重,成功.袁绍军溃败. 曹操最终以弱胜强,这场战争是决定东汉末年北方势力分配的一场关键之战。

2、淝水之战时间:公元383年交战双方:前秦、东晋交战地点:淝水(今中国安徽瓦埠湖一带)结果:东晋胜利淝水之战发生在合肥市肥西县以北的东记河上。

它邻近安徽寿县。

又作肥水,源出肥西、寿县之间的将军岭。

东晋时,谢安、谢玄败苻坚于淝水。

东晋的淝水之战,是我国历史上著名的以弱胜强的战例。

3、安史之乱时间:自唐玄宗天宝十四年(755年)至唐代宗宝应元年(762年)结束,前后达7年之久。

经过:755,安禄山起兵,同年唐军抵抗,但长安失守,然后肃宗“马嵬之变”,”。

郭子仪被封为朔方节度使(灵州,在今宁夏吴忠市区),奉诏讨伐,次年郭子仪上表推荐李光弼担任河东节度使,联合李光弼分兵进军河北,会师常山(河北正定),击败安禄山部将史思明,收复河北一带。

结果:安禄山被杀,史思明为其子史朝义所杀,内部离心,屡为唐军所败。

史朝义于林中自缢死,历时七年又两个月的安史之乱结束。

4、张骞出使西域目的:汉武帝召募使者出使西域,准备联络被匈奴从河西赶到西域的大月氏人,共同夹击匈奴。

渴望为国建功立业的张骞,毅然应募。

经过:公元前138年,他带着百余名随从从长安西行,在途中被匈奴人捉住,扣留了十年。

他不忘使命,设法逃脱,辗转到达大月氏。

那时大月氏西迁已久,无意再与匈奴打仗。

张骞返回长安,向汉武帝报告了西域的见闻,以及他们想和汉朝往来的愿望。

5、焚书坑儒在秦始皇三十四年(公元前213年),博士齐人淳于越反对当时实行的“郡县制”,要求根据古制,分封子弟。

丞相李斯加以驳斥,并主张禁止百姓以古非今,以私学诽谤朝政。

秦始皇采纳李斯的建议,下令焚烧《秦记》以外的列国史记,对不属于博士馆的私藏《诗》、《书》等也限期交出烧毁;有敢谈论《诗》、《书》的处死,以古非今的灭族;禁止私学,想学法令的人要以官吏为师。

初一历史知识问答初一的历史同学们都学习得差不多了,同学们有没有复习好历史知识呢,下面由店铺为你整理初一历史知识问答的相关资料,希望能帮到你。

初一历史知识问答一1、黄帝及妻子、属下的贡献。

答:黄帝是中华文明的开创者,是中华民族的共同祖先。

相传黄帝建造宫室,制作衣裳,还教人们挖井,发明舟车,为后世的衣食住行奠定了基础。

他为中华文明的发展作出突出贡献,后人尊称黄帝为“人文初祖”。

他的妻子嫘祖发明养蚕缫丝,属下仓颉发明了文字,伶伦编出了乐谱。

2、西周分封制的目的、内容及作用。

答:目的:为了巩固统治内容:⑴周天子把土地和平民、奴隶,分给亲属、功臣等,封他们为诸侯。

⑵诸侯必须服从周天子的命令,向天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随从天子作战。

作用:西周通过分封诸侯,开发了边远地区,加强了统治,成为一个强盛的国家。

3、齐桓公首先称霸的原因及表现。

原因:(1)经济上:齐国盛产鱼盐,经济富庶,是东方的一个大国。

(2)政治上:齐桓公任用管仲为相进行改革。

①改革内政,发展生产;②同时改革军制,组建一支强大的军队③外交上:以“尊王攘夷”为号召,扩充疆界。

通过改革,齐国国富兵强。

称霸表现:公元前7世纪中期,齐桓公召集诸侯会盟,齐桓公成为春秋时期第一个霸主。

4、春秋战国时期战争的影响。

⑴、给社会带来种种灾难。

⑵、促进了民族的融合,加快了统一的步伐。

5、商鞅变法的内容及作用。

答:内容:(1)国家承认土地私有,允许自由买卖。

(2)奖励耕战,生产粮食布帛多的人可免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。

(3)建立县制,由国君直接派官吏治理作用:经过商鞅变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家,为统一全国奠定了基础。

初一历史知识问答二6、商鞅变法是成功了,还是失败了?为什么?如果说成功了,请说出成功的原因。

①成功了。

②判断一场变革成功与失败的标准,并不在于改革者的生与死,而在于改革的目的是否达到了。

科目 课题 第7单元秦汉的民族关系与对外关系教案 授课 课时 第 课时,共 2 课时 使用教具 多媒体

教 学 目 标

知识: 掌握秦汉与匈奴的和战;丝绸之路的开通及对西域的管理;秦汉对外关系; 能力: 通过秦汉的民族关系与对外政策,培养学生的爱国精神和国际精神。 价值观:使学生认识到统一是历史发展的必然趋势,理解得民心者得天下的道理、通过学习秦汉时期民族关系,激发学生的民族自尊心和爱国情操,培养学生勇于追求真理的精神。 教学 重 点 1、秦汉与匈奴、西域的关系 2、丝绸之路开辟的意义

教学 难 点 1、秦汉与匈奴的和战的理解 2、秦汉的对外关系 教法 情境法、合作探究、讲解法、项目教学法、分组教学法 学法 自主、合作、探究 教学环节 教师活动 学生 活动 课前 导入 请同学们齐唱《爱我中华》,歌词中为什么会有56个民族、56多花呢?请大家一起来追溯我国的民族关系。 思考问题

一、秦汉的民族关系 1、秦汉与匈奴的和战 ppt出示春秋战国、秦汉的边疆少数民族简表,让学生有初步影响。 Ppt出示秦汉与匈奴的和战,让学生结合教材总结主要事件。 在学生叙述的基础上师列表总结。 自主 学习 新课 传 授 朝代 特点 事件 秦朝 攻守并用 蒙恬败匈奴,收河套,建县制;筑长城。 西汉 时战时和 ① 汉初和亲——国衰 ② 汉武帝时军事反击——国力强盛 ③ 汉元帝时,主动和亲,昭君出塞 东汉 有战有和 ① 和——南匈奴向汉称臣,与汉人杂居 ② 战——窦固、窦宪先后打败北匈奴。 2、张骞通西域: Ppt出示西域的地形地貌、丝绸之路的路线及西域的风土人情,让学生合作探究秦汉与西域的关系,并穿越时空,进行“我是张骞,我的西域之行”的行记编写。 在学生常识的基础上进行点评并强调。 ①西域的方位 ②张骞通西域的目的、时间、结果、意义 ③丝绸之路的路线及作用以及重振丝绸之路雄风的原因与意义 ④西域都护的设立——西域正式归属中央政权 ⑤东汉与大秦的往来。 二、秦汉与朝鲜、日本的交往 1、ppt出示东亚文化圈,学生观看并回答秦汉时期为什么会形成东亚文化圈。 合作 探究 完成 任务 归纳 提炼