马克思主义哲学原理 人民群众在历史发展中的作用

- 格式:ppt

- 大小:2.54 MB

- 文档页数:78

湖州师范学院马克思主义基本原理概论第三章人类社会及其发展规律第三节人民群众在历史发展中的作用一、人民群众是历史的创造者“是谁创造了人类世界?是我们劳动群众。

”国际歌中这些熟悉的歌词伴随激昂的旋律,表达了一个极其深刻而又颠扑不破的伟大真理:人民群众是历史的创造者。

(一)两种历史观的对立谁是历史的创造者?怎样看待人民群众和个人的历史作用?这是在社会认识史上长期困扰人们的难题。

唯物史观第一次科学地解决了这些问题。

马克思恩格斯指出:“历史活动是群众的事业”,决定历史发展的是“行动着的群众”。

[《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社1957年版,第104页。

]唯心史观在马克思主义哲学产生以前,占统治地位的历史观是唯心史观。

因宣扬少数英雄人物创造历史故被称为英雄史观。

英雄史观有两种基本表现形式(1)是唯意志论或主观唯心主义英雄史观:认为少数帝王将相、英雄豪杰的意志可以决定历史进程。

19世纪末德国尼采:“超人”的权力和意志是“决定一切的力量”群众“是一堆任人使用的无定形的材料,是一块需要雕刻家加工的石头”。

梁启超说:“大人物心理之动进稍易其轨而全部历史可以改观”,“舍英雄几无历史”。

胡适说:英雄人物“一言可以兴邦,一言可以丧邦”。

梁启超英雄史观的第二种表现宿命论或客观唯心主义的英雄史观:认为社会历史是由某种神秘的精神力量决定的。

柏拉图认为:奴隶主贵族是“神”用“金子”做的,具有统治能力;农民和手工业者是“神”用“铜”和“铁”做的,只能被人统治。

黑格尔认为,历史不是个人随意创造的,而是决定于某种“客观精神”。

宇宙精神是历史必然性的基础,伟大人物是“世界精神的代理人。

”英雄史观产生的根源英雄史观的产生有其深刻的认识根源、社会历史根源和阶级根源。

(二)人民群众是历史的创造者与唯心史观相反,唯物史观主张,人民群众是历史的创造者。

马克思主义认为历史是由人民群众创造,这主要是从社会实践的主体力量上进行考察的。

人民群众是一个历史范畴从质上说是指一切对社会历史发展起推动作用的人们,从量上说是指社会人口中的绝大多数。

马克思主义哲学原理68个热点问题1.哲学与世界观和方法论哲学是人们对世界的根本观点,是理论化系统化的世界观,是世界观和方法论的统一。

哲学是人类把握世界的一种特殊方式,为人们的认识和实践提供根本准则和一般方法论。

2.哲学的基本问题思维与存在,或物质与意识、精神与自然界的关系问题是哲学的基本问题。

思维和存在的关系问题之所以是哲学的基本问题,因为思维和存在的关系问题是任何哲学派别都不能回避而必须回答的问题,是解决其他一切哲学问题的前提;思维和存在的关系问题是划分哲学中基本派别的依据,对思维和存在何者是第一性的不同回答是划分唯物主义和唯心主义的标准,对思维和存在有无同一性的不同回答区分了可知论和不可知论;思维和存在的关系问题也是人类实际生活中的基本问题,它普遍存在于人类的实际生活并决定着人们思想和行动的出发点和方向。

3.唯物主义和唯心主义(1)唯物主义主张物质是世界的本原。

物质不依赖于意识而存在,物质决定意识,它是第一性的;意识不能脱离物质而存在,它是在物质发展的基础上产生的,是对物质的反映,是第二性的。

所以唯物主义既是一元论的,又是可知论的。

它有古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义、辩证唯物主义与历史唯物主义三种形态。

(2)唯心主义主张精神是世界的本原,是第一性的;物质是精神的产物,是第二性的。

它是对物质与意识关系的一种歪曲反映。

唯心主义有主观唯心主义和客观唯心主义两种形态。

4.马克思主义哲学的基本特征马克思主义哲学实现了唯物主义和辩证法的统一、唯物主义自然观与历史观的统一,从而创造了辩证唯物主义和历史唯物主义这一崭新的哲学形态。

马克思主义哲学有两个最显著的特点:一是它的阶级性,公开声明它是为无产阶级利益服务的,是无产阶级的世界观;二是它的实践性,认为以往的哲学都是解释世界的哲学,而马克思主义哲学则是改造世界的哲学。

还具有革命性和科学性的特点,是阶级性、实践性、科学性和革命性的高度统一。

5.两种历史观的对立历史唯物主义(亦称唯物史观)和历史唯心主义(亦称唯心史观)是两种根本对立的历史观。

第四章人类社会及其发展规律【内容概要】本章是马克思主义哲学基本原理中的唯物史观部分,简要分析了唯物史观的理论体系。

主要内容包括:社会存在和社会意识及其关系,社会基本矛盾及其运动规律,社会形态更替的规律性,社会历史发展的动力,人的属性与本质,人民群众是历史的创造者等。

本章分三节:第一节阐述社会基本矛盾及其运动规律;第二节论述社会历史发展的动力系统;第三节论述人民群众和个人在历史发展中的作用。

【重点难点】本章重点难点主要包括:(1)地理环境与人口因素对社会发展的作用;(2)社会意识的相对独立性;(3)政治上层建筑与思想上层建筑的区分及关系;(4)经济基础与上层建筑的辩证关系;(5)社会形态更替的统一性与多样性;(6)科学技术在社会发展中的双重作用;(7)人民群众的历史作用及其制约性;(8)杰出人物的产生及其作用。

【命题预测】虽然本章在历年马原命题中考分不算最多,但年年都有考题,以选择题为主,分析题为辅。

本章可命题的考点不少,比较重要。

本章预计2013年肯定会出题,命题的可能性:选择题,分析题。

【考点精解】第一节社会基本矛盾及其运动规律一、社会存在与社会意识1.唯物史观与唯心史观的对立历史观即“社会历史观”,是人们在认识社会历史现象、解决社会历史问题时所采取的根本观点,是世界观的组成部分。

与哲学基本问题相对应,社会历史观领域也有自己的基本问题,即社会存在和社会意识的关系问题,对这一问题的不同回答是我们划分唯物史观和唯心史观的根本标准。

唯物史观从承认社会存在的第一性,从社会存在决定社会意识出发来理解社会历史,把社会历史发展的本质、动力和决定性力量归结为物质和经济的因素;唯心史观则从社会意识决定社会存在出发,夸大社会意识的作用,把社会历史发展的本质、动力和决定性力量归结为某种精神要素。

2.旧历史观的两大主要缺陷在马克思主义产生以前的历史观往往坚持唯心史观,旧历史观的两大主要缺陷有:第一,它们没有考察人们思想动机背后的物质原因,没有看到物质生产发展程度是这种关系的根源;第二,它们否定了人民群众对历史发展的决定作用,坚持英雄史观。

论人民群众在历史发展中的作用摘要;谁是历史的创造者?关于这个问题,唯心主义和唯物主义两种历史观曾经展开激烈对决。

最终有马克思用唯物主义观科学地解释这个问题:人民群众是历史的创造者。

人民群众是社会物质财富的创造者,也是社会精神财富的创造者,又是实现社会变革的决定力量。

而在现代社会中,我们可以从农民工和网友身上找到人民群众作用的体现。

关键词;人民历史发展作用体现一、人民群众的作用被抹煞在马克思主义哲学产生以前,占统治地位的历史观是唯心主义。

许多唯心主义的学者认为,历史是由少数英雄人物创造的,例如帝王将相等,他们的力量可以改造世界,国家的兴亡,朝代的更迭,一切社会的伟大变革,都是英雄伟人的功劳。

而人民群众只是被压迫,被剥削的对象,他们盲目地跟从,没有主动性,是历史中的惰性因素。

,尼采说过“超人”的“权力意志”可以改变历史,而人民群众不过是“供实验的材料。

一大堆多余的废品、一片瓦砾场”。

英国历史学家卡莱尔宣称:世界史“实际上是一部在地球上建立功业的伟大人物的历史’。

梁启超认为“历史为少数伟大人物之产儿”,他说:“试思中国全部历史,如失一孔子、失一秦始皇、失一汉武帝……其局面当如何?”再例如俄国的民粹派,把人民群众视为无数个“零“,认为只有在他们前头添上英雄人物”实数“的时候,才能变成有效数字。

这些观点被称为英雄史观,其研究者停留于历史现象的表面,把活动在历史舞台前面的少数英雄人物的作用尤其是他们的意识的作用加以夸大并绝对化,而把默默无闻的广大人民群众及其历史活动置于视野之外。

他们抹煞了人民群众在历史上的作用,片面地把人类的发展史看作是英雄的创造史。

二、人民群众是历史的创造者人民群众是一个历史范畴,人民群众从本质上说指一切对社会历史起发展作用的人们,从量上说是指社会人口中的绝大多数,人民群众的最稳定的主体部分始终是从事物质资料生产的劳动群众及知识分子。

在“谁是历史的创造者”上,马克思第一次用唯物主义观点科学地解决了这个问题,马克思认为,人民群众有无限的智慧和伟大的创造力,是一切社会物质财富的创造者,是社会命运和各种革命斗争的决定者。

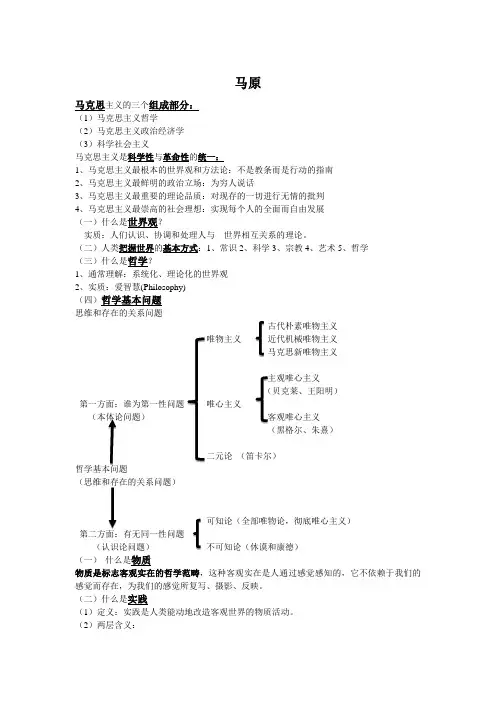

马原马克思主义的三个组成部分:(1)马克思主义哲学(2)马克思主义政治经济学(3)科学社会主义马克思主义是科学性与革命性的统一:1、马克思主义最根本的世界观和方法论:不是教条而是行动的指南2、马克思主义最鲜明的政治立场:为穷人说话3、马克思主义最重要的理论品质:对现存的一切进行无情的批判4、马克思主义最崇高的社会理想:实现每个人的全面而自由发展(一)什么是世界观?实质:人们认识、协调和处理人与世界相互关系的理论。

(二)人类把握世界的基本方式:1、常识2、科学3、宗教4、艺术5、哲学(三)什么是哲学?1、通常理解:系统化、理论化的世界观2、实质:爱智慧(Philosophy)(四)哲学基本问题思维和存在的关系问题古代朴素唯物主义唯物主义近代机械唯物主义马克思新唯物主义主观唯心主义(贝克莱、王阳明)第一方面:谁为第一性问题唯心主义(本体论问题)客观唯心主义(黑格尔、朱熹)二元论(笛卡尔)哲学基本问题(思维和存在的关系问题)可知论(全部唯物论,彻底唯心主义)第二方面:有无同一性问题(认识论问题)不可知论(休谟和康德)(一)什么是物质物质是标志客观实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影、反映。

(二)什么是实践(1)定义:实践是人类能动地改造客观世界的物质活动。

(2)两层含义:①主观见之于客观的对象性活动(具有物质的、客观的、感性的性质和形式的活动;人所特有的,与动物的本能相区别)②人以物质的力量或感性的方式把握世界的活动。

(用以区别人以精神、观念的方式把握世界的活动)(二)社会生活的实践本质1、实践是社会关系形成的基础。

2、实践形成了社会生活的基本领域。

3、实践构成了社会发展的动力。

发展的本质发展:新事物的产生和旧事物的灭亡。

新事物和旧事物(1)新事物:符合客观规律、合乎历史前进方向、具有强大生命力和远大前途的事物。

(2)旧事物:在历史发展过程中逐渐丧失其存在的必然性、日取灭亡的事物。

马克思主义基本原理概论(6)--《马克思主义基本原理概论》模拟试卷参考答案(3)《马克思主义基本原理概论》模拟试卷(三)参考答案一、单项选择题(30×1分,共30分)1.A2.A3.B4.B5.D6.B7.A8.A9.B 10.D 11.C 12.C 13.A 14.B 15.D 16.D 17.A 18.C 19.C20.D 21.B 22.B 23.C 24.B 25.A 26.B 27.D 28.D 29.D 30.C二、多项选择题(10×1分,共10分)1.ACE2.ABCDE3.ACD4.ABDE5.ABC6.ABCD7.ABCDE8.ABD9.BC10.ABD三、名词解释(3×5分,共15分)1.唯心主义在哲学基本问题上,主张意识第一性、物质第二性的哲学派别。

唯心主义有主观唯心主义和客观唯心主义两种形式。

2.辩证法关于普遍联系和永恒发展的学说,是用联系的、发展的、全面的、矛盾的观点来考察世界的世界观和方法论。

辩证法有三大规律,即对立统一规律、量变质变规律、肯定否定规律。

对立统一规律是辩证法的实质和核心。

3.社会存在又称社会物质生活条件,指构成社会生活的物质因素的总和,包括地理环境、人口因素和物质资料的生产方式,其中,地理环境和人口因素是社会得以存在和发展的必要条件,生产方式则是社会发展的决定力量,是社会存在的根本内容。

四、辨析题(4×4分,共16分)1.哲学的基本问题是思维和存在谁是第一性?谁是第二性的问题?答:这种说法是错误的。

因为哲学的基本问题包括两个方面:一是思维和存在谁是第一性?谁是第二性的问题;二是思维能否反映存在的问题。

对第一个方面问题的不同回答把哲学划分为唯物主义和唯心主义,对第二方面问题的不同回答把哲学划分为可知论和不可知论。

2.人有多大胆地有多高产。

答:这种说法是错误的。

这种说法否定了农业生产的客观规律性,夸大了人的意识的能动作用;凭“胆”、凭主观臆想去搞生产,其结果只能使生产遭到破坏,受到客观规律的惩罚。

马克思主义基本原理概述绪论一、什么是马克思主义马克思主义是由马克思、恩格斯创立旳, 为他们旳后继者所发展旳, 以反对资本主义、建设社会主义和实现共产主义为目旳旳科学理论体系, 是有关无产阶级和人类解放旳科学。

马克思主义包括: 马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、科学社会主义马克思主义哲学——世界观和措施论旳基础马克思主义政治经济学——运用马克思主义哲学对资本主义旳理论剖析科学社会主义——马克思主义旳结论和归宿马克思主义科学体系中, 处在关键地位旳是科学社会主义二、马克思主义旳产生和发展(一)马克思主义是时代旳产物1.资本主义经济旳发展为马克思主义旳产生提供了经济、社会历史条件2、无产阶级反对资产阶级旳斗争日趋激化, 对科学理论旳指导提出了强烈旳需求(二)马克思、恩格斯旳革命实践和对人类文明成果旳继承与创新(三)马克思主义在实践中不停发展马克思主义在中国形成了两大理论成果:毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系三、马克思主义旳鲜明特性以实践为基础旳科学性与革命性旳统一是马克思主义旳基本特性, 也是马克思主义最鲜明旳特性(一)科学旳世界观和措施论1.辩证唯物主义与历史唯物主义是无产阶级旳科学世界观和措施论2.辩证唯物主义与历史唯物主义也是马克思主义理论科学体系旳哲学基础(二)鲜明旳政治立场——实现最广大人民旳主线利益1.由马克思主义理论旳阶级性、革命性和党性决定旳2.由无产阶级旳历史使命决定旳3、与否一直站在最广大人民旳立场上, 是唯物史观与唯心史观旳分水岭, 也是判断马克思主义政党旳试金石。

(三)重要旳理论品质——与时俱进1.是马克思主义旳理论本质旳反应2.是人类认识发展规律旳详细体现3.是理论创新旳内在规定(四)崇高旳社会理想——解放无产阶级和全人类、实现共产主义实现物质财富极大丰富、人民精神境界极大提高、每个人自由而全面发展旳共产主义社会, 是马克思主义旳最崇高旳社会理想。

四、自觉学习和运用马克思主义(一)在理论与实践结合中学习和掌握马克思主义1.学习理论, 武装头脑, 要努力在掌握理论旳科学体系上下功夫, 在掌握基本原理及其精神实质上下功夫, 在掌握马克思主义旳立场、观点和措施并用以指导实践上下功夫。

第10章人民群众在社会发展中的作用10.1 复习笔记一、人民群众的历史地位1.英雄史观与群众史观的对立(1)英雄史观①含义英雄史观从社会意识决定社会存在的观点出发,认为历史是由少数英雄人物创造的。

②主要形式a.主观唯心主义的英雄史观认为历史上少数英雄豪杰、帝王将相的思想智慧、品格才能、愿望意志等,是决定社会发展进程的最终原因,人民群众是消极的、被动的因素,是英雄人物的“盲目追随者”。

b.客观唯心主义的历史宿命论认为历史是由某种客观的、神秘的精神力量,如“上帝”“天命”等决定的。

少数英雄人物充当着这种客观精神力量的体现者和执行者,人民群众只能完全听从这种精神力量及其代理人的支配。

③历史根源a.随着物质劳动和精神劳动的分工以及阶级对立的出现,劳动群众长期处于被统治、被支配的地位,他们的才能和创造力遭到严重的束缚和摧残。

b.统治阶级为了巩固其统治地位,将人与人之间地位、才能等社会的、历史的差别说成是永恒的、自然的差别,极力贬低物质生活资料的生产活动在历史中的作用,从而贬低劳动群众的历史作用。

④认识论根源a.历史的必然性总是深藏于内,历史的偶然性则显露于外。

b.历史活动直接的主观动机总是与个别人物相联系,而这种主观动机背后的物质动因却是间接的和隐而不显的。

c.体现历史必然性的人民群众的作用,往往会被遮蔽、忽视,而引人注目的则是给某些具体历史事件、历史情节打上特殊印记的少数历史人物。

(2)历史唯物主义群众史观①含义群众史观认为历史是由人民群众创造的。

②理论原则a.历史唯物主义从社会存在决定社会意识的立场出发去考察和说明历史的主体及其活动。

b.历史唯物主义从整体的历史过程考察和说明历史的主体及其活动。

c.历史唯物主义从人与历史关系的不同性质、不同层次上考察人的历史活动的作用。

2.人民群众是历史的创造者(1)人民群众的活动是整个社会生活的基础①从量的规定性上看,人民群众是社会成员中的绝大多数。

②从质的规定性上看,人民群众是推动历史前进的社会力量。

人民群众在历史发展中起着决定性的作用谁是历史的创造者?怎样看待人民群众和个人的历史作用?这是在社会认识史上长期困扰人们的难题。

在马克思主义哲学产生以前,占统治地位的历史观是唯心史观。

唯心史观从社会意识决定社会存在的基本前提出发,否认物质资料生产方式是社会发展的决定力量,抹煞人民群众的历史作用,宣扬少数英雄人物创造历史,因而这样的观点被称为英雄史观。

与唯心史观相反,唯物史观第一次科学的解决了这些问题。

它不仅从客体的角度揭示了社会历史发展的动力,而且从主体的角度回答了人民群众和个人在社会历史发展中的作用:在社会历史发展过程中,人民群众起着决定性的作用,人民群众是历史的主体,是历史的创造者。

那么我们应该如何理解人民群众范畴呢?人民群众是一个历史范畴。

人民群众从质上说是指一切对社会历史发展起推动作用的人们,从量上说是指社会人口中的绝大多数。

在不同的历史时期,人民群众有着不同的内容,包含着不同的阶级、阶层和集团。

人民群众的最稳定的主体部分始终是从事物质资料生产的劳动群众及其知识分子。

历史的发展离不开人民群众的辛勤劳动。

人是社会运动的主体,人民群众是历史发展的主体。

我们要承认社会发展规律的客观性,认识到人们的自觉活动对社会发展有重大作用。

人民群众是推动社会进步的决定力量,起着决定性的作用,首先,人民群众是社会物质财富的创造者。

人民群众之所以是历史的创造者,从根本上讲,就在于人民群众是社会发展的最终决定力量——社会生产力的体现者。

人类要生存和发展,就要有吃、穿、住、用等必需的物质生活资料,人们若不首先获得这些物质生活资料,就根本谈不上从事政治、科学和艺术等其他社会活动,而这一切,都是劳动群众创造的。

同时,劳动群众在生产活动中不断积累经验,改进生产工具和生产技术,推动了生产方式乃至整个社会的发展。

这里所讲的劳动群众,包括体力劳动者和脑力劳动者两个部分。

没有体力劳动者积累的生产经验,脑力劳动者的活动就失去了基础;而没有脑力劳动者的总结和概括,生产经验往往不能形成新的科学技术,不能出现新的发明创造。