马克思主义中国化研究专业

- 格式:doc

- 大小:78.00 KB

- 文档页数:9

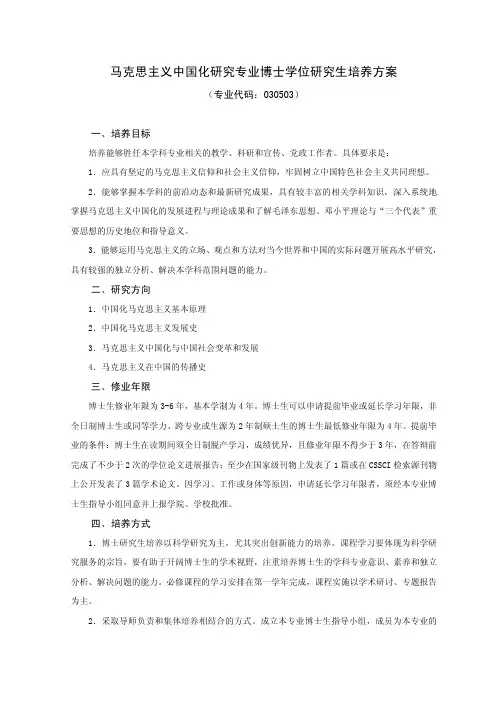

马克思主义中国化研究专业博士学位研究生培养方案(专业代码:030503)一、培养目标培养能够胜任本学科专业相关的教学、科研和宣传、党政工作者。

具体要求是:1.应具有坚定的马克思主义信仰和社会主义信仰,牢固树立中国特色社会主义共同理想。

2.能够掌握本学科的前沿动态和最新研究成果,具有较丰富的相关学科知识,深入系统地掌握马克思主义中国化的发展进程与理论成果和了解毛泽东思想、邓小平理论与“三个代表”重要思想的历史地位和指导意义。

3.能够运用马克思主义的立场、观点和方法对当今世界和中国的实际问题开展高水平研究,具有较强的独立分析、解决本学科范围问题的能力。

二、研究方向1.中国化马克思主义基本原理2.中国化马克思主义发展史3.马克思主义中国化与中国社会变革和发展4.马克思主义在中国的传播史三、修业年限博士生修业年限为3-6年,基本学制为4年。

博士生可以申请提前毕业或延长学习年限,非全日制博士生或同等学力、跨专业或生源为2年制硕士生的博士生最低修业年限为4年。

提前毕业的条件:博士生在读期间须全日制脱产学习,成绩优异,且修业年限不得少于3年,在答辩前完成了不少于2次的学位论文进展报告;至少在国家级刊物上发表了1篇或在CSSCI检索源刊物上公开发表了3篇学术论文。

因学习、工作或身体等原因,申请延长学习年限者,须经本专业博士生指导小组同意并上报学院、学校批准。

四、培养方式1.博士研究生培养以科学研究为主,尤其突出创新能力的培养。

课程学习要体现为科学研究服务的宗旨,要有助于开阔博士生的学术视野,注重培养博士生的学科专业意识、素养和独立分析、解决问题的能力。

必修课程的学习安排在第一学年完成,课程实施以学术研讨、专题报告为主。

2.采取导师负责和集体培养相结合的方式。

成立本专业博士生指导小组,成员为本专业的博士生导师,并设组长一名。

导师是博士生培养的第一负责人,在博士生培养中起主导作用;博士生指导小组配合导师全程参与博士生的指导工作,充分发挥集体培养优势。

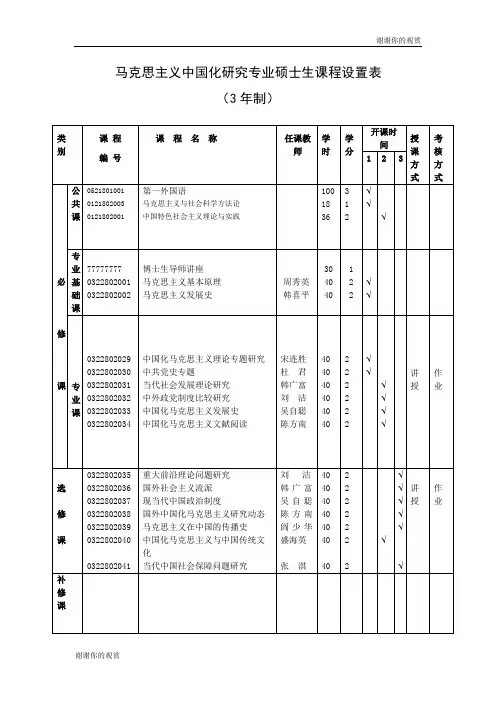

马克思主义中国化研究专业硕士生课程设置表(3年制)类别课程编号课程名称任课教师学时学分开课时间授课方式考核方式1 2 3必修课公共课052180100101218020030121802001第一外国语马克思主义与社会科学方法论中国特色社会主义理论与实践1001836312√√√专业基础课7777777703228020010322802002博士生导师讲座马克思主义基本原理马克思主义发展史周秀英韩喜平304040122√√专业课032280202903228020300322802031032280203203228020330322802034中国化马克思主义理论专题研究中共党史专题当代社会发展理论研究中外政党制度比较研究中国化马克思主义发展史中国化马克思主义文献阅读宋连胜杜君韩广富刘洁吴自聪陈方南404040404040222222√√√√√√讲授作业选修课0322802035032280203603228020370322802038032280203903228020400322802041重大前沿理论问题研究国外社会主义流派现当代中国政治制度国外中国化马克思主义研究动态马克思主义在中国的传播史中国化马克思主义与中国传统文化当代中国社会保障问题研究刘洁韩广富吴自聪陈方南阎少华盛海英张淇404040404040402222222√√√√√√√讲授作业补修课课程编号:课程名称:马克思主义发展史学时:40学分:2 开课学期:1开课单位:马克思主义学院任课教师:韩喜平王为全教师职称:教授课程简介:马克思主义发展史是一门研究马克思主义产生、发展的历史过程和规律的科学。

马克思主义是理论形态、实践形态和制度形态的统一,马克思主义发展史既存在于人类社会发展的逻辑必然,也是实现在马克思主义者的创造和自我反思、与种种非马克思主义与反马克思主义的斗争之中。

因此,马克思主义发展史,不仅要研究马克思主义理论创新、实践运动、制度形态的发展一般过程,而且要研究马克思主义理论的传播史、教育史和自我捍卫史。

马克思主义中国化研究学科简介

马克思主义中国化研究是马克思主义理论一级学科所属的二级学科。

我校2000年获批马克思主义理论与思想政治教育二级学科博士学位授予权,2006年获批马克思主义理论一级学科博士学位授予权,2007年获批马克思主义理论博士后流动站。

马克思主义理论一级学科2012年获批第九轮广东省优势重点学科。

在2012年教育部学位与研究生教育发展中心组织开展的学科评估中,我校马克思主义理论学科排名前14%。

“马克思主义中国化研究”学科经过近年的建设和发展,形成了马克思主义中国化的基本理论研究、马克思主义中国化的理论渊源研究、马克思主义中国化的历史进程研究、马克思主义中国化的实践问题研究等较为稳定而有特色的研究方向,主持国家社科基金项目、教育部人文社科项目多项,在《中国社会科学》、《马克思主义研究》、《哲学研究》等刊物发表了一批高质量的论文,多篇为《新华文摘》、《中国社会科学文摘》大篇幅转载,10余项成果获教育部中国高校人文社会科学研究优秀成果奖、广东省哲学社会科学优秀成果奖。

马克思主义中国化研究学科建设:成就、问题与对策■三峡大学马克思主义学院黄斌摘要:马克思主义中国化研究作为一门新兴的学科,学术界针对学科内涵、学科定位、研究领域等问题进行了相关的研究,并取得了一定的成果。

本文主要就相关的研究成果进行了较为系统的梳理,相对全面地概括马克思主义中国化研究学科建设的成就、问题和对策,旨在更好地推进该学科的规范化建设和全面发展。

当前,马克思主义中国化研究作为马克思主义理论一级学科下的二级学科,已成为学术界关注的焦点问题,特别是关于马克思主义中国化研究的学科建设问题,成为专家学者的重点研究领域。

学术工作者针对该学科建设中的学科内涵、学科定位、研究领域等相关问题进行了讨论和研究,在取得较大成果的同时,也发现不少亟待解决的问题。

本文主要就相关研究成果进行系统的梳理,全面概括马克思主义中国化研究学科建设的成就、问题和对策,旨在更好地推进该学科的建设和发展。

一马克思主义中国化研究是以马克思主义中国化为主线,以中国化的马克思主义为主题,以建设中国特色社会主义理论和实践为重点,从历史、文化、政治、经济和社会等方面多角度研究马克思主义中国化的基本经验、规律、特点和理论成果。

[1]近年来,一些科研单位和学者针对马克思主义中国化研究学科建设进行了一系列的探讨和研究,取得了不少成就。

(一)学科定位精准,学科意义深远在马克思主义理论一级学科中,马克思主义中国化研究处于中心地位,马克思主义中国化研究作为马克思主义理论的标志性学科,是马克思主义基本原理的应用和继承,作为党和国家的指导思想是高校思想政治理论课教学的基础和保障。

[2]马克思主义中国化研究作为一个独立的学科,其学科意义主要体现在学术功能、政治功能和社会功能上,尤其是在意识形态、政治宣传、社会服务等方面,既有助于引导人们用正确的眼光看待马克思主义,用科学的方法运用马克思主义,用辩证的思维发展马克思主义,又有利于推进马克思主义理论研究和学科建设,特别是对于繁荣发展我国的哲学社会科学,培养马克思主义理论骨干,改进高校思想政治理论教育,确保正确稳定的社会发展方向都具有深远的理论和现实意义。

团队带头人: 所在院校: 推荐部门:安徽省教育厅教育部高等教育司制 二○○九年四月填表说明1. 本表用钢笔填写,也可直接打印,不要以剪贴代填。

字迹要求清楚、工整。

2. 推荐表由推荐部门通知拟推荐的教学团队填写。

所填内容必须真实、可靠,如发现虚假信息,将取消该团队参评国家级教学团队的资格。

3. 表格中所涉及的项目、奖励、教材,截止时间是2008年12月31日。

4. 如表格篇幅不够,可另附纸。

5. 各级单位意见务必加盖公章,否则推荐无效。

一、团队基本情况简介根据中宣部、教育部关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见和实施方案,《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》(以下简称《概论》)成为高校大学生必修的马克思主义思想政治理论课之一。

为适应高校思想政治理论课教学改革和发展需要,深入总结我校《概论》课多年教学改革和实践经验,继承和发扬《概论》课建设过程中形成的团队优良传统和坚实基础,进一步凝炼方向和发挥特色与优势,组建了由安徽师范大学副校长王先俊教授为带头人的毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教学团队。

一、团队组成团队现有骨干教师9人,其中教授5人,副教授3人,讲师1人,高级职称占80%以上,师资力量雄厚。

团队成员中,博士4人(含博士后1人),在读博士3人,具有硕士及以上学位教师占80%以上,学历层次高。

年龄结构上,46—50岁2人,36—45岁5人,35岁以下2人,团队以中青年教师为主,年富力强,充满活力。

团队学缘结构合理,教师来源多样化,其中90%以上教师具有在国内重点大学攻读博士学位或做高级访问学者的学习经历或进修背景,这些重点大学包括中国人民大学、武汉大学、北京师范大学等。

团队成员中,博士生导师1人,硕士生导师7人。

教育部新世纪优秀人才支持计划入选者1人,安徽省学术与技术带头人2人,安徽省高校学科拔尖人才1人,安徽省高校中青年学科带头人培养对象1人,安徽省高校优秀中青年骨干教师1人,安徽省政府津贴享受者1人。

马克思主义中国化研究专业硕士研究生培养方案一、培养目标:以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导;以马克思主义原著,毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想研究,当代西方马克思主义研究为基础,以科学发展观与马克思主义中国化,社会主义实践与马克思主义中国化,近现代思潮与马克思主义中国化,中国传统文化与马克思主义中国化为方向,重点研究马克思主义的中国化,突出研究中国共产党对马克思主义的继承与发展,当代社会发展与中国现代化过程中的重大现实问题。

通过教学培养出有坚实的马克思主义理论基础,较高的马克思主义中国化专业水平和较深的社会发展理论素养,在新世纪发展中能承担马克思主义中国化理论教学和研究的理论工作者。

二、学制及研究方向:本硕士点为马克思主义中国化专业,学制为二年半。

前三学期为课程学习,最后一年为撰写毕业论文及答辩。

研究方向为:科学发展观与马克思主义中国化,社会主义实践与马克思主义中国化,近现代思潮与马克思主义中国化,中国传统文化与马克思主义中国化。

三、课程设置:(一)学位课程1、公共课(1)马克思主义理论3学分(2)基础英语4学分2、专业基础课(1)马克思主义经典著作选读3学分(2)毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想研究3学分(3)当代西方马克思主义研究3学分3、研究方向课(1)科学发展观与马克思主义中国化3学分(2)社会主义实践与马克思主义中国化3学分(3)近现代思潮与马克思主义中国化3学分(4)中国传统文化与马克思主义中国化3学分(二)非学位课程1、必修课(1)马克思主义理论前沿研究2学分(2)当代经济、政治与文化2学分(3)全球化理论研究2学分2、选修课(1)新科技革命与马克思主义发展1学分(2)新儒学研究1学分3、公共选修课二门2学分(三)补修课程1、社会科学研究方法2、逻辑学3、自然辩证法(四)社会实践2学分四、成绩考核1、学位课程均须考试,考试方式由导师组和主讲教师商定,经导师组负责人或教研部主任审批,成绩按百分制或优秀、良好、及格、不及格四等评定。

马克思主义中国化专业研究生培养方案一、培养目标马克思主义中国化专业致力于培养热爱祖国、拥护党的基本路线,遵纪守法、个人品德良好,具有严谨的科学态度和优良的学风,团结敬业,立志把自己的理论研究献给祖国的现代化事业的马克思主义中国化理论专门人才:1、硕士研究生:应系统地掌握马克思主义中国化的历史理论与逻辑,具有一定的外语阅读能力。

在专业研究领域应了解本专业的研究动态,具备在导师的指导下开展专业研究的能力。

学位论文具备一定的学术价值与社会意义。

2、博士研究生:应系统地掌握马克思主义中国化的历史理论与逻辑,了解本专业的最新发展动态,具有扎实的专业知识功底,并具有较强的外语阅读与写作能力。

在具体的专业研究方向上应在国内学术界有一定的知名度,并具有独立承担专业领域内的研究与教学工作的能力。

学位论文应具有较高的学术价值和社会意义,在深度和广度两个方面都应达到相应的要求。

二、学科介绍马克思主义中国化学科点是在良好的学术基础上发展起来的。

早在60年代,刘林元教授的《唯物辩证法与社会调查》一文就曾得到毛泽东主席的充分肯定。

70年代,胡福明教授的《实践是检验真理的唯一标准》一文对当时中国的思想解放运动起了很大的推动作用。

本学科的鲜明特点是,立足于对马克思主义基本理论和逻辑,致力于对马克思主义在当代中国的最新发展作原创性的研究;致力于用马克思主义哲学基本原理来剖析当代社会实践和科学认识中出现的最新理论问题。

本学科治学严谨,究研视域开阔,且在学术资料的掌握方面处于学界领先水平。

出版了一大批具有代表性的研究专著如《毛泽东哲学思想论》、《跨越世纪的征途》、《“三个代表”重要思想论》、《中国马克思主义理论的丰碑》、《中国马克思主义哲学史》等,经过多年来的建设,本学科点已经成为国内马克思主义中国化研究的一个重要学科点。

近年来,本学科点教师共出版学术专著10部,获得省部级以上学术成果奖4次,在核心期刊上共发表论文100多篇。

人才培养方面,本学科点培养的博士生在校期间的学术成果就获得过包括省部级社科优秀成果奖在内的多项奖励。

“马克思主义中国化”学科研究的前沿问题刘德军教授、硕士研究生导师、省级教学名师“马克思主义中国化”问题,是一个十分值得研究的问题,也是我们的老师和本学科点研究生必须认真对待与搞明白的问题。

今天,我借学校论坛的机会,着重讲一下“马克思主义中国化”学科研究前沿的几个问题,以供老师与同学们参考。

一、“马克思主义中国化”学科发展概况(一)学科发展现状中共中央决定:建设马克思主义理论工程。

2005年,马克思主义理论提升为一级学科,“马克思主义中国化”是其中的五个二级学科之一。

据了解,全国目前已有马克思主义中国化博士点25个,马克思主义理论一级学科博士点(含马克思主义中国化)21个,总计46个。

马克思主义中国化硕士点95个,马克思主义理论一级学科硕士点(含马克思主义中国化)73个,总计168个。

如此庞大的研究队伍,如此众多的招生数量,再加上在各地的宣传部、党校、社科院、军队院校中,还有一支颇为壮大的研究队伍,马克思主义中国化已成为研究人员最多,招生规模最大的学科之一。

人数最多,规模最大,其实也是一把双刃剑,搞得好会有助于提高马克思主义研究水平,增强马克思主义的影响力。

搞得不好,则只能适得其反。

目前,马克思主义中国化研究的学术含量亟待提升,马克思主义中国化的学科建设亟待规范。

这既是马克思主义理论研究的生命力所在,也是马克思主义理论研究的生命力所在。

(二)学科建设总体思路北京大学哲学系博士生导师郭建宁教授,就如何建设马克思主义中国化学科,发表了自己的见解。

郭教授认为,提升马克思主义中国化研究的学术品位,规范马克思主义中国化研究的学科建设,已是当务之急。

他提出的总体思路主要有以下五点:1、以历史为线索。

即在20世纪中国历史变迁、社会变革、文化转型的发展进程中,来考察和把握马克思主义中国化,并从中把握马克思主义中国化的基本线索、发展格局、经验教训和当代走势。

2、以实践为基础。

即紧扣中国革命、建设和改革的实践,中国特色社会主义和社会主义现代化建设的实践,中国科学发展与构建和谐社会的实践,来研究和把握马克思主义中国化的发展进程与当代特征。

马克思主义中国化研究专业培养方案(专业代码:030503 授予法学硕士学位)一、培养目标1.具有坚定的马克思主义信仰和社会主义信念,树立中国特色社会主义的共同理想;比较系统地掌握马克思主义中国化的发展进程与理论成果;认识毛泽东思想和中国特色社会主义理论的历史地位和指导意义;2.了解本学科的最新动态,具有一定的科学研究能力和良好科研学术作风;3.熟练地掌握一门外国语并能阅读本专业的外文资料;4.毕业后能够担任与本学科相关的教学、科研和宣传、党政工作。

二、学科专业及研究方向简介马克思主义中国化研究专业隶属于马克思主义理论一级学科,是专门研究马克思主义中国化的基本经验、基本规律、理论成果的专业。

本专业以马克思主义中国化为主线,以中国化的马克思主义为主题,以中国特色社会主义的理论和实践为重点,深入研究中国共产党不断推进马克思主义中国化的历史进程和基本经验,系统掌握马克思主义中国化理论成果的主要内容和精神实质,深刻揭示马克思主义中国化和中国化的马克思主义不断发展的基本规律。

主要研究方向及其内容如下:1.马克思主义中国化的历史进程与理论成果主要研究马克思主义中国化的历史条件、发展进程、基本经验、基本规律和马克思主义中国化理论成果的科学内涵、精神实质、科学体系、历史地位、指导意义等。

2.中国化的马克思主义与当代中国主要研究中国化马克思主义与近现代中国历史发展的关系、中国化马克思主义对当代中国发展的指导作用、当代中国的发展对马克思主义中国化和中国化马克思主义提出的新课题及其回应等。

3. 中国特色社会主义理论与实践主要研究中国特色社会主义理论的形成背景、发展过程、科学体系、丰富内容和历史地位;总结中国特色社会主义建设的实践经验,回应中国特色社会主义建设面临的新课题, 揭示中国特色社会主义建设的基本规律;探讨中国特色社会主义理论和实践对马克思主义理论宝库的贡献。

三、培养方式及学习年限1.硕士生的培养方式为导师负责制,课程学习和科学研究可以相互交叉。

马克思主义中国化专业攻读博士学位研究生培养方案一、培养目标具有坚定的马克思主义信仰和社会主义信念,牢固树立中国特色社会主义共同理想;系统掌握马克思主义中国化的发展进程与理论成果;深入了解毛泽东思想和中国特色社会主义理论形成、发展的时代背景、实践基础、理论来源;深刻认识毛泽东思想和中国特色社会主义理论的历史地位和指导意义;能够运用马克思主义的立场、观点和方法对当今世界和中国的实际问题开展高水平研究,具有较强的独立分析、解决本学科范围问题的能力;掌握一门外国语并能熟练地阅读本专业的外文资料和进行本学科的学术交流;掌握本学科的前沿研究动态与最新成果;胜任本学科相关的教学、科研和宣传、党政工作。

二、专业及研究方向1. 研究方向三、学制与学习年限全日制博士研究生攻读博士学位,学习年限脱产学习学制为3年;在职攻读学制为4年。

因特殊原因需延长学习年限者需由本人提出书面报告,所在学院审查同意,上报研究生院审批,学习年限最长不超过8年。

四、培养方式博士研究生的培养实行导师组领导下的导师负责制,必要时可设副导师,坚持导师负责制与导师组集体培养相结合,系统、前沿的理论学习与广泛的社会实践相结合,注重因材施教,注重博士生思想政治教育,在进行课程学习的同时,以强化科研能力为中心,以自我钻研为基础,查阅文献资料,参加学术交流,确定具体课题,在导师或副导师及导师组的指导下从事科学研究,取得创造性成果。

五、课程设置与学分1.公共学位课中国马克思主义与当代,2学分,32学时,第一学期开设。

马克思恩格斯列宁经典著作导读,1学分,16学时,第二学期开设。

外语,8学分,128学时,第一、二学期开设。

2.专业学位课,3门,3学分(合计9学分),48学时,第一、二学期开设。

3.专业方向课,一门,2学分,32学时,第二学期开设。

4.任意选修课,2—4学分,博士生根据自己的实际情况选修1—2门课程,其学分记入总学分。

六、学术研讨和学术报告博士研究生在学期间参加学术活动是培养过程中巩固基础、提高质量的必要环节。

中国石油大学马克思主义学院庞昌伟马克思主义中国化研究考博参考书-考博分数线-专业课真题一、专业的设置中国石油大学马克思主义学院下设马克思中国化研究专业。

二、考试的科目008马克思主义学院(人文社会科学学院)030503马克思主义中国化研究同等学力加试科目:①4801马克思主义哲学②4802马克思主义政治经济学;01马克思主义在中国的传播史研究02科学发展观与生态文明研究庞昌伟1001英语或2002俄语2801马克思主义中国化的理论与实践3801马克思主义经典著作选读三、导师介绍庞昌伟,中国石油大学(北京)国际石油政治研究中心主任,法学博士,教授,俄罗斯科学院西伯利亚分院能源系统研究所资源经济学博士后。

马克思主义中国化专业生态文明与能源安全方向博士生导师、校级政治学一级学科负责人、国际政治专业硕士研究生导师。

2014年2月受聘俄罗斯圣彼得堡工大工程经济学院教授,开设“世界油气市场与跨国合作”研究生课程。

育明教育考博分校解析:考博如果能够提前联系导师的话,不论是在备考信息的获取,还是在复试的过程中,都会有极大的帮助,甚至是决定性的帮助。

育明教育考博分校经过这些年的积淀可以协助学员考生联系以上导师。

四、参考书目0082801马克思主义中国化的理论与实践:①《中国化马克思主义发展概论》,中国人民大学出版社,2007,郑永廷0083801马克思主义经典著作选读:①《马克思主义经典著作选读》,人民出版社,2006年8月出版,中共中央马恩列斯著名编译局马列部,教育部社会科学研究与思想政治工作司编;②《<马克思主义经典著作选读>导读》,人民出版社,2001年1月版,教育部社会科学研究与思想政治工作司编008加试4801马克思主义哲学:马克思主义哲学原理(第三版)陈先达、杨耕编著。

中国人民大学出版社2010.11.1版008加试4802马克思主义政治经济学:马克思主义政治经济学原理(第三版)卫兴华、林岗主编。

吉林大学马克思主义中国化研究专业考研经验分享前几天看到学妹发来图书馆和宿舍楼道的视频,会莫名感动,那些一起并肩奋斗的日子好像从未走远。

每天天不亮就强逼着自己起床,中午图书馆的简单小憩,闭馆后宿舍二楼背书到深夜,凌晨半睁着眼打开手机约座……那些要快点逃离的日子现在描述起来都觉得可可爱爱。

经历再苦,回忆也都是甜,当听到老师祝福的话语,收到高颜值的录取通知书,看到家人骄傲的脸庞,会觉得这一切都值了。

如今梦想实现,漫步在吉大的校园,看到斗志昂扬的她们,自己也动力满满。

想想一年前的自己,真的是吃了熊心豹子胆,本科是普通的二本院校,考研竟报了马理论排名靠前的985院校:吉林大学。

梦想还是要有的,万一实现了呢?的确,如今回头看,非常感谢自己做了这个勇敢的决定,也有很多话想和正在阅读此文的你们说。

一、关于择校吉林大学马克思主义学院,作为全国第一大马院,它的招生数目是最多的,每年都过百,而且它的专业课考试比较基础,没有那种偏题怪题,这两个原因让我坚定了报考马院的想法。

从2021届考研开始,它的初试专业课参考书目都换成了《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》、《马克思主义基本原理概论》两本书,所以在初试部分的备考经验对想报考吉大马院的学弟学妹们来说都是适用的。

吉大马院的马理论在全国排名比较靠前,报考的人也比较多,所以学弟学妹们一定要充分了解,要知道,你们的竞争对手都很强,你也必须好好准备,不能存在任何侥幸心理,全身心的投入到备考中去。

二、关于初试(一)我的考研历程大三下学期支教期间,我就开始了断断续续的考研复习,但当时课时任务比较多,只是尽量挤出一些零散时间学习,保持一种学习的感觉,而且当时自己对于学校的选择上也很犹豫,所以效率比较低。

整个备考状态的改变是从吉大夏令营开始的,这次经历让我学到很多,也很渴望在一个这样的平台学习。

所以夏令营结束就坚定了考吉大的想法,虽然知道上岸很难,但还是想拼劲全力试试看。

全身心的投入备考是7月20日,那时候劲头很足,感觉一切都挺新鲜。

马克思主义中国化研究专业硕士研究生培养方案

一、学科专业简介

马克思主义中国化是研究马克思主义基本原理与中国具体实际相结合,即马克思主义中国化的历史进程、基本经验、理论成果及其发展规律的科学。

以马克思主义中国化为主线,以中国化的马克思主义为主题,直面当代中国的重大理论问题、重大现实问题和重大实践经验总结,研究中国化马克思主义的科学内涵及其精神实质的内在统一性,揭示中国化马克思主义体现的马克思主义基本原理和科学精神的中国特色、中国风格和中国气派,昭彰中国化马克思主义蕴涵的马克思主义的当代价值和时代意义。

主要研究方向:

1.马克思主义中国化及主流意识形态建设;

2.马克思主义在边疆多民族地区大众化问题研究。

二、培养目标

基础理论知识目标:系统掌握马克思主义中国化的历史进程、基本经验与基本规律, 全面认识马克思列宁主义、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系的一脉相承与与时俱进,深刻理解马克思主义中国化理论成果的精髓。

专业技能目标:具有坚定的马克思主义信仰和中国特色社会主义理想信念。

具有较强的调研分析、组织协调和解决实际问题的能力,能够运用马克思主义的立场、观点、方法及所学专业知识研究中国社会发展面临的重大理论和现实问题。

特色目标:依据学院“五个一”具体要求,培养学生使其具备讲好“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课的基本能力;培养学生使其具备解读马克思主义中国化,特别是马克思主义在边疆民族地区大众化的基本理论与依据理论并推进实践工作的能力。

马克思主义中国化研究专业攻读博士学位研究生培养方案(专业代码:030503)一、培养目标具有坚定的马克思主义信仰和社会主义信念,牢固树立中国特色社会主义共同理想;系统掌握马克思主义中国化的发展进程与理论成果;深入了解毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系形成、发展的时代背景、实践基础、理论来源;深刻认识毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系历史地位和指导意义;能够运用马克思主义的立场、观点和方法对当今世界和中国的实际问题开展高水平研究,具有较强的独立分析、解决本学科范围问题的能力;掌握一门外国语并能熟练地阅读本专业的外文资料和进行本学科的学术交流;掌握本学科的前沿研究动态与最新成果;胜任本学科相关的教学、科研和宣传、党政工作。

二、研究方向(一)马克思主义中国化的历史进程、基本经验和基本规律研究研究马克思主义的时代化、中国化的历史进程,掌握马克思主义中国化的历史与逻辑,揭示马克思主义中国化的基本经验和基本规律,了解马克思主义中国化进程或基本经验、基本规律研究的最新动态和理论成果。

(二)中国化马克思主义基本原理与理论体系研究研究马克思主义中国化的重大理论成果——毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的科学内涵、精神实质、历史地位、理论体系、实践价值及其最新发展,研究马克思主义中国化理论成果的“源”、“流”关系,了解马克思主义中国化理论成果比较研究的最新动态。

(三)中国化的马克思主义与当代中国研究中国化的马克思主义与近现代中国历史发展的关系,中国化的马克思主义对当代中国发展的指导作用,当代中国的发展对马克思主义中国化提出的新课题,特别是回答在国内外形势发生重大变化的条件下,在全面建设小康社会的进程中提出的重大理论和实践问题,进一步拓展马克思主义中国化的新发展。

三、学习年限(一)攻读博士学位研究生的学制为4年,达到正常毕业要求可提前1年毕业。

学习年限为3~7年。

(二)要求前2个学期修满规定学分,此后时间主要从事毕业论文的选题、开题、写作与答辩工作。

四、筛选、分流(一)博士研究生实行中期考核制度,考核具体办法参照研究生院的有关规定。

(二)中期考核于第3学期初,由中期考核领导小组组织进行;中期考核领导小组由院部有关负责人、博士生导师、教研室有关负责人组成。

(三)考核内容包括思想政治表现、课程完成情况、科研能力、学位论文开题报告、健康状况、综合考试等。

(四)考试方式:口试与笔试相结合;笔试采取开卷方式。

(五)考核合格者,进入博士学位论文准备阶段;考核不合格,按《山东大学研究生学籍管理实施细则》的有关规定处理。

五、课程设置及学分本专业博士研究生应修满的总学分不少于21学分,其中:(一)必修课1.学位公共课2门,共4学分:(1)中国马克思主义与当代,2学分。

(2)专业外语,2学分。

2.学位专业课2门,共4学分:(1)马克思主义经典著作研读,2学分。

(2)马克思主义基本原理与当代社会发展,2学分。

3.前沿讲座,5学分。

前沿讲座包括两方面内容:一是博士研究生本人在讨论班上作专题综述(不少于5次);二是听取国内外本学科或相关学科学术讲座(不少于15次)。

前沿讲座应贯穿于研究生培养的全过程。

前沿讲座考核分合格和不合格两个等级。

(二)选修课(至少选4门),8学分。

1.学校面向博士生开设“马克思主义经典著作选读”,计2学分。

2.马克思主义中国化问题研究,2学分。

3.当代社会发展理论专题研究,2学分。

4.中国传统文化与社会主义文化建设研究,2学分。

5.当代国外马克思主义专题研究,2学分。

6.当代资本主义前沿问题研究,2学分。

7.当代社会主义前沿问题研究,2学分。

8.意识形态问题研究,2学分。

9.现代市场经济理论与实践问题研究,2学分。

10.马克思主义哲学学专题研究,2学分。

11.马克思主义方法论专题研究,2学分。

12.科技哲学专题研究,2学分。

13.中国近现代科技思潮,2学分。

14.中国化马克思主义的基本原理研究,2学分。

15.马克思主义政治经济学学研究,2学分。

16.科学社会主义学研究,2学分。

17.西方马克思主义学研究,2学分。

18. 第一外国语,3学分。

(注:第一外国语为非英语者,选修英语为第二外国语)。

(三)补修课凡是跨学科或以同等学力考入的考生,以及其他需要适当补课的考生,必须补修1门本专业硕士研究生基础课,成绩记入本人档案,不记学分。

六、学位论文(一)基本要求1.学习期间,在提出论文答辩申请前,本专业博士研究生需以第一作者身份并以山东大学为第一作者单位至少发表与学位论文有关的两篇CSSCI期刊收载的论文,CSSCI来源期刊不含扩展版,CSSCI集刊两篇折抵一篇,成果要求中所指的学术论文不含综述类文章。

2.学位论文不得少于8万字。

3.学位论文至少要用2年的时间完成;最长不得超过4年。

(二)选题与开题报告1.在导师指导下,博士研究生于第2学期末完成论文选题工作。

2.选题必须具有科学性、规范性、前沿性、创新性、可行性。

3.博士研究生应于第3学期初,中期考核之前提交开题报告;中期考核合格后,由中期考核领导小组于每年10月份组织开题报告会;开题报告通过后,方能进入论文撰写阶段。

(三)定期检查学位论文进展情况每隔3—5个月,博士研究生要向导师汇报论文进展情况;博士研究生导师应及时给予指导,促进论文的顺利进展。

(四)学位论文预答辩博士生在申请学位答辩前3个月向本专业和相关专业专家、指导小组成员全面报告学位论文取得的成果,广泛征求意见,进一步修改和完善学位论文。

(五)全面审查学位论文1.本专业博士研究生学位论文应具有宽广的学术视野、深厚的理论基础、较高的学术水平、较强的创新性。

2.本专业博士研究生学位论文要做到:选题新颖,并有较大的理论意义或现实意义;观点明确,思路清晰,逻辑结构严谨;资料翔实、论据充分;语言优美,文风朴实;富有原创性。

3.博士研究生学位论文应在征求指导教师、其他专家学者意见的基础上反复修改后,按照山东大学研究生院的有关要求和规定格式,装订成册。

4.本专业博士研究生在申请学位论文答辩前(至迟不晚于答辩当年的3月底),向研究生秘书提交25份按规定格式装订成册的论文。

5.研究生秘书在征求分管领导意见后,送交校内外有关专家学者进行匿名评审;研究生及其导师不得以任何方式影响专家学者的看法。

6.专家评审通过后,方可进行答辩;未通过专家评审,按山东大学研究生院的有关规定办理。

七、实践环节(一)本专业博士研究生实践环节采取教学实践和社会调研两种方式。

(二)教学实践一般安排在本专业硕士研究生课堂讲课、专题讲座。

(三)社会调研由各研究方向根据需要和可能,安排社会实践或参加导师的研究课题、参加学术论文、访问有关专家学者、搜集科研材料等。

(四)各实践环节结束后,写出总结报告。

附件一马克思主义中国化研究专业攻读博士学位研究生教学计划表附件二阅读文献和主要参考书目(中文部分)1.《马克思恩格斯选集》(1—4卷),人民出版社1995年版。

2.《列宁选集》(1—4卷),人民出版社1995年版。

3.《毛泽东选集》(1—4卷),人民出版社1991年版。

4.《毛泽东文集》(1—8卷),人民出版社1999年版。

5.《邓小平文选》(1—3卷),人民出版社1994、1993年版。

6.《江泽民论有中国特色社会主义》,中央文献出版社2002年版。

7.《中国共产党十一届三中全会以来重要文献选编》,人民出版社1982年版。

8.《中国共产党十二大以来重要文献选编》,人民出版社。

9.《中国共产党十三大以来重要文献选编》,人民出版社。

10.《中国共产党十四大以来重要文献选编》,人民出版社。

11.《中国共产党十五大以来重要文献选编》,人民出版社。

12.周向军著:《走向理想的精神家园——毛泽东邓小平精神文明建设思想研究》,山东大学出版社2002年版。

13.周向军等著:《壮丽的日出——马克思主义社会哲学》,泰山出版社1998年版。

14.周向军等著:《毛泽东哲学思想研究》,人民中国出版社1993年版。

15.周向军等著:《代表中国先进文化的前进方向研究》,中国人民大学出版社2004年版。

16.刘陆鹏著:《制度与社会发展关系研究》,人民出版社2002年版。

17.樊瑞平等著:《毛泽东邓小平社会主义思想比较研究》,山东大学出版社2002年版。

18.徐艳玲著:《全球化、反全球化思潮与社会主义》,山东人民出版社2005年版。

19.徐艳玲著:《整合发展:当代中国发展新视角》,济南出版社1998年版。

20.徐艳玲等著:《马克思主义视野中的全球化》,大连出版社2004年版。

21.孙熙国等著:《中国传统文化与社会主义文化建设》,兰州大学出版社2002年版。

22.陈学明著:《西方马克思主义教程》,高等教育出版社2001年版。

23.王凤才著:《追寻马克思——走进西方马克思主义》,山东大学出版社2003年版。

附件三本专业重要期刊目录1.北京大学学报·哲学社会科学版2.北京师范大学学报·社会科学版3.复旦学报·社会科学版4.华东师范大学学报·哲学社会科学版5.华中师范大学学报·哲学社会科学版6.吉林大学社会科学学报7.江汉论坛8.兰州大学学报·社会科学版9.南京大学学报·社会科学版10.南开学报·哲学社会科学版11.人文杂志12.社会科学13.社会科学战线14.思想战线15.四川大学学报·哲学社会科学版16.*文史哲17.西北师范大学学报·社会科学版18.西南师范大学学报·哲学社会科学版19.厦门大学学报·哲学社会科学版20.*山东大学报·哲学社会科学版21.新华文摘22.学术月刊23.学习与探索24.中国人民大学学报25.*中国社会科学26.中山大学学报·社会科学版27.*毛泽东思想研究28.*毛泽东邓小平理论研究29.理论前沿30.中共党史研究31.*社会主义研究32.*马克思主义研究33.马克思主义理论与现实34.*哲学研究35.哲学动态36.自然辩证法研究37.孔子研究38.*科学社会主义研究39.*当代世界社会主义问题40.*当代世界与社会主义41.求是42.党建研究43.党的文献44.中国党政干部论坛45.理论导刊46.理论学习月刊47.*思想政治工作研究48.政治学研究49.*经济研究50.经济学动态51.*经济科学52.世界经济53.*当代经济研究54.经济问题探索55.中国经济问题56.国外社会科学情况57.经济评论58.经济理论与经济管理59.发展研究60.经济管理61.*宏观经济管理62.*经济改革与发展63.教学与研究64.学术交流65.中国教育学刊66.中国高等教育67.中国高教研究68.*高校理论战线69.*思想理论教育导刊70.中国人民大学报刊复印资料(有关内容)说明:带*号的为与本专业联系更为密切的重点期刊。