我国古代各朝各代选官制度

- 格式:doc

- 大小:11.08 KB

- 文档页数:2

中国古代史——人才选拔制度人才选拔制度脉络:西周(世卿世禄制)——秦(军功爵制)——汉(察举制、征辟制)——魏晋南北朝(九品中正制)——隋唐至清沿用(科举制)1、秦朝以前(1)春秋以前:官吏主要通过“世卿世禄”制度产生。

(2)战国:出现“军功爵制度”,又兴起“养士”之风(收养门客),招揽有才干、善言辞的人才,不论出身,为国君、诸侯服务。

(3)秦:以辟田和军功为选官依据。

2、汉代:察举制和征辟制(1)察举是自下而上推选人才的制度——考试是察举制度的重要环节:①汉高祖刘邦首下求贤诏,要求郡国推荐具有治国才能的贤士大夫,开“察举制”先河;②文帝下诏要求“举贤良方正能直言极谏者”,并且定下了“对策”(考试)和等第;③武帝时“察举制”达到完备,尤其是有了统一的选才标准和考试办法。

(2)征辟是一种自上而下选拔官吏的制度:主要包括皇帝征聘和公府、州郡辟除两种方式,皇帝征召称“徵”,官府征召称“辟”。

3、魏晋时期的“九品中正制”(魏文帝曹丕于黄初元年制定)(1)在各郡、各州设置中正,州郡中正只能由本地人充当、且多由现任中央官员兼任。

(2)中正的职权主要是评议人物,其标准有三:家世(被评者的族望和父祖官爵)、道德、才能。

(3)中正评议结果上交司徒府复核批准,然后送吏部作为选官的根据。

4、隋唐滥觞的科举制(1)隋朝:①隋文帝废除维护门阀贵族地位的九品中正制,设“志行修谨”、“清平干济”两科。

②隋炀帝时始置进士科,因为是分科取士,所以名为“科举”。

——王朝开始用公开考试的方法来甄别人才高下,从而量才录用,这是中国古代选官制度上的重大改革,为以后历代所沿用。

(2)唐朝:①科举真正成型是在唐朝:唐太宗、武则天、唐玄宗是创立完善科举的关键人物。

②唐朝考试的科目分常科和制科两类:每年分期举行的称常科,由皇帝下诏临时举行的考试称制科。

(3)明朝:①科举考试形成了完备的制度:院试(即童生试)、乡试、会试和殿试;②考试内容基本以"四书五经"为准,以“四书”文句为题,规定文章格式为八股文,解释必须参照朱熹《四书集注》。

各个朝代选官制度

1、秦代选官制度:实行郡县制和三公九卿制,郡县官由郡守、县令任命,三公(丞相、御史大夫、太尉)由皇帝直接任命,九卿由三公任用推荐。

2、汉代选官制度:设立太尉、三公、九卿,并设置尚书、侍中、中书令等官职,官员除皇帝委任外,也有由考试选拔的制度。

此外,汉武帝初创的乡试制度也开始运用,即开设乡试,选拔有才华的人才。

3、唐代选官制度:唐代的科举制度得到了发展,分为三级:进士、举人、解元。

由于考试选拔的官员不易被贿赂,科举成为了唐代选官制度的核心和主要手段。

4、宋代选官制度:设立了制科、殿试、诸科等考试,选拔人才进行官员任用。

初唐时政府还设立了制置三司,由三个宰相负责掌管,掌握重权,起到了振兴秦朝朝廷的作用。

5、明代选官制度:实行科举制,设立了乡试、会试、殿试等考试,并设立了理学、经学、经义等科目,从而综合考察官员的文化素质、政治素养和实际表现。

6、清代选官制度:在科举制度的基础上,增设了八股文、四书五经等文化考试,考试中要求考生要有良好的品行,符合礼仪、廉洁和谦虚的基本要求。

此外,清代还建立了一系列特殊的补贴制度,如文官补贴、官员财物阳历补贴等。

各个朝代选官制度中国历史上的各个朝代都存在着不同的选官制度,这些制度以及其变迁凸显了中国政治制度的演变过程。

以下是对各个朝代选官制度的详细介绍。

1.先秦时期:先秦时期的选官制度主要包括有贤良制、仕官制和举贤制等。

其中,贤良制是指通过品德和才能来选拔官吏,被认为是儒家的选官原则;仕官制则是指通过参加考试来选拔官吏;举贤制是指通过各类考试来选拔官吏。

2.秦汉时期:秦朝及汉朝的选官制度有一定的连续性。

在秦朝初期,选官主要依据家世和功勋,后来逐渐转向以举荐为主。

汉朝则加强了士人选拔制度,开创了科举制度,并设立了丞相、御史大夫、博士等职位。

3.魏晋南北朝时期:魏晋南北朝时期的选官制度相对混乱,任人唯贤的原则逐渐减弱,世族势力增强。

晋朝时期出现了九品中正制和试贤制,南北朝时期出现了金榜制等。

4.隋唐时期:隋朝及唐朝建立了完善的科举制度,以贡举、明经、会试和殿试为主要选拔方式。

唐朝的选官制度以科举为核心,成为中国古代选拔官员的经典模式。

唐朝还设立了宰相、尚书、御史等官职,形成了较为完善的官员等级体系。

5.宋元明清时期:宋朝的选官制度有所变革,科举制度得到进一步发展,设立了进士、秀才等考试科目,并加强了考试的形式。

元朝的选官制度延续了宋朝的科举制度,并进行了一些,例如增设举人、贡生等。

明清两代的科举制度变化不大,仍以进士科为核心,但明代有明经科和廷试,清代有解元科和生员解试。

总的来说,中国历史上的各个朝代在选官制度上都有一定的相似性,也有其独特之处。

然而,这些选官制度的发展都有一个共同的目标,即通过选拔有才干和品德的官员来维护国家稳定和繁荣。

实现这一目标的方式在不同朝代中有所变化,但其中常见的方式包括考试选拔、推荐选拔和家族世袭等。

值得一提的是,这些选官制度也存在一些问题和弊端。

在科举制度中,由于考试重点以经义为主,容易形成官僚主义,官员往往过于注重理论而缺少实践能力;同时,由于考试的限制,一些人才可能没有机会得到发展和利用。

古代选官制度的演变历程古代选官制度是指中国古代的政府机构在选择政府官员时采取的一种制度。

这个制度的演变历程可以被分为四个阶段:黄帝时期的世袭制、夏商周时期的世袭与举荐相结合的制度、秦汉时期的举荐制与制度正规化、以及晋唐宋元时期的科举制。

在黄帝时期,政府官员的继任是通过家族世袭来决定的。

由于当时政权主要由黄帝的后裔掌握,因此他们的后代也成为官员的主要人选。

然而,在这个阶段,政府官员的地位主要是以血缘关系为基础的,而非他们的才能和能力。

夏商周时期是世袭制与举荐制结合的时期。

在夏朝时,政府将官职世袭给国家创始者的后代,但也允许国君举荐卓越的人才来担任高级官职。

而到了商朝,政府则更加强调世袭制度,国君通过将官职世袭给亲属来巩固自己的权力地位。

周朝的建立则带来了一些变化,虽然世袭制依然存在,但举荐制度也逐渐得到重视。

周朝的国君会选聘有才能的民众来担任政府官职,以加强中央王朝的统治。

秦汉时期是选官制度的重要转折点,政府开始积极推行举荐制度并系统化它。

秦始皇统一中国后,他建立了官僚制度,并推行了“三公九卿”的制度,其中各级官员都需要通过举荐才能担任。

这种制度在汉代继续得到发展和完善,政府有专门的官员负责选拔和任命合适的人选。

通过这种制度,政府官员的选拔更加注重个人的能力和才干,而非血缘关系和世袭制度。

晋唐宋元时期,科举制逐渐取代其他的选官制度成为主要形式。

科举制是指通过考试来选拔优秀人才担任政府官职。

这种制度在唐代达到了巅峰,公开、公正、公平地考试成为官员选拔的首要标准。

科举制的实行使得政府的官员选拔更加开放和公正,促进了社会上人才的激发和发展。

总体来说,古代选官制度的演变历程可以被概括为从世袭制到举荐制再到科举制的发展过程。

这些制度的建立和完善,不仅在一定程度上保证了政府官员的素质和能力,也有助于优化政府的管理和运行。

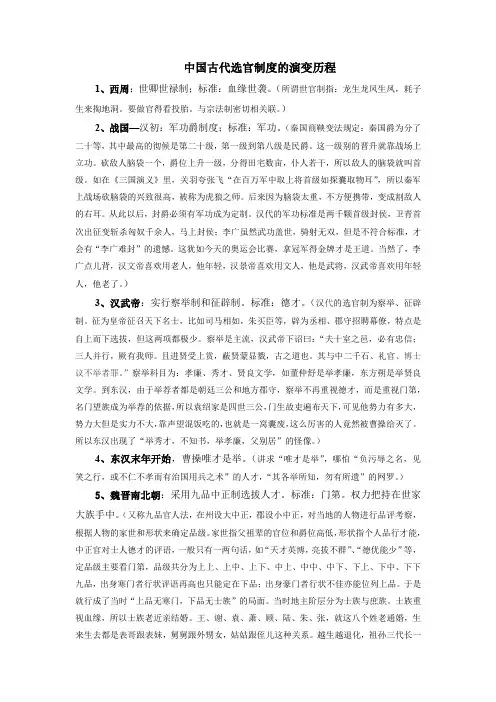

中国古代选官制度的演变历程1、西周:世卿世禄制;标准:血缘世袭。

(所谓世官制指:龙生龙凤生凤,耗子生来掏地洞。

要做官得看投胎。

与宗法制密切相关联。

)2、战国—汉初:军功爵制度;标准:军功。

(秦国商鞅变法规定:秦国爵为分了二十等,其中最高的彻候是第二十级,第一级到第八级是民爵。

这一级别的晋升就靠战场上立功。

砍敌人脑袋一个,爵位上升一级,分得田宅数亩,仆人若干,所以敌人的脑袋就叫首级。

如在《三国演义》里,关羽夸张飞“在百万军中取上将首级如探囊取物耳”,所以秦军上战场砍脑袋的兴致很高,被称为虎狼之师。

后来因为脑袋太重,不方便携带,变成割敌人的右耳。

从此以后,封爵必须有军功成为定制。

汉代的军功标准是两千颗首级封侯,卫青首次出征变斩杀匈奴千余人,马上封侯;李广虽然武功盖世,骑射无双,但是不符合标准,才会有“李广难封”的遗憾。

这犹如今天的奥运会比赛,拿冠军得金牌才是王道。

当然了,李广点儿背,汉文帝喜欢用老人,他年轻,汉景帝喜欢用文人,他是武将,汉武帝喜欢用年轻人,他老了。

)3、汉武帝:实行察举制和征辟制。

标准:德才。

(汉代的选官制为察举、征辟制。

征为皇帝征召天下名士,比如司马相如,朱买臣等,辟为丞相、郡守招聘幕僚,特点是自上而下选拔,但这两项都极少。

察举是主流,汉武帝下诏曰:“夫十室之邑,必有忠信;三人并行,厥有我师。

且进贤受上赏,蔽贤蒙显戮,古之道也。

其与中二千石、礼官、博士议不举者罪。

”察举科目为:孝廉、秀才、贤良文学,如董仲舒是举孝廉,东方朔是举贤良文学。

到东汉,由于举荐者都是朝廷三公和地方郡守,察举不再重视德才,而是重视门第,名门望族成为举荐的依据,所以袁绍家是四世三公,门生故吏遍布天下,可见他势力有多大,势力大但是实力不大,靠声望混饭吃的,也就是一窝囊废,这么厉害的人竟然被曹操给灭了。

所以东汉出现了“举秀才,不知书,举孝廉,父别居”的怪像。

)4、东汉末年开始,曹操唯才是举。

(讲求“唯才是举”,哪怕“负污辱之名,见笑之行,或不仁不孝而有治国用兵之术”的人才,“其各举所知,勿有所遗”的网罗。

各个朝代选官制度中国历史上,各个朝代都有自己独特的选官制度。

这些制度的演变和,直接反映了政治、社会、经济等方面的发展和变革。

以下将就不同朝代的选官制度进行详细介绍。

1.夏朝:夏朝是中国历史上第一个有文字记载的王朝,更早时期的选官制度并不清晰。

夏朝的选官制度主要包括颁发金印状元、立卜辟闾等。

状元是夏朝的最高官员,由夏王授予金印,代表皇权。

卜辟闾则是指皇帝通过卜筮来选定下级官员。

2.商朝:商朝的选官制度主要通过世袭和血缘关系来确定官员身份。

商朝的最高领导者是君王,其下有各级官员。

这些官员一般是由领地上的贵族子弟担任的,官职可以世袭。

3.周朝:周朝是中国历史上第一个有明确选官制度的王朝,也是最早使用乡试制度的朝代之一、周朝的选官制度主要分为乡试、京试和殿试三个阶段。

乡试是在各州县通过考试选拔具备基本才能的人才。

京试则在王都进行的考试,选取更高级别的官员。

最后殿试是在宫殿内进行的考试,选拔最高级别的官员。

这种三阶段的选拔制度为后来科举制度的发展奠定了基础。

4.秦朝:秦朝的选官制度主要通过中央集权体制来确定官员。

秦朝的最高领导者是君主,其下有诸侯、郡守等官员。

这些官员由君主直接任命,无需考试。

5.汉朝:汉朝是中国历史上第一个实行科举制度的王朝。

汉朝的选官制度主要包括乡试、会试和殿试三个阶段。

乡试是通过考试选拔具备基本才能的人才,会试是在王都举行的考试,选取更高级别的官员,殿试则是在宫殿内进行的考试,选拔最高级别的官员。

6.隋朝:隋朝的选官制度基本延续了汉朝的科举制度。

除了选拔官员的科举制度外,隋朝还增设了举荐制度,允许有才能但没有参加科举考试的人被举荐为官员。

7.唐朝:唐朝的选官制度实行科举制度,并对科举制度进行了进一步。

唐朝设置了县试、府试和殿试三个阶段,选拔具备不同级别的官员。

府试改为省试,使选拔更加精细化。

8.宋朝:宋朝的选官制度也实行科举制度,但与唐朝相比,进行了进一步和完善。

宋朝首先设置了州试,选拔县级官员,然后是府试,选拔府级官员,最后是殿试,选拔最高级别的官员。

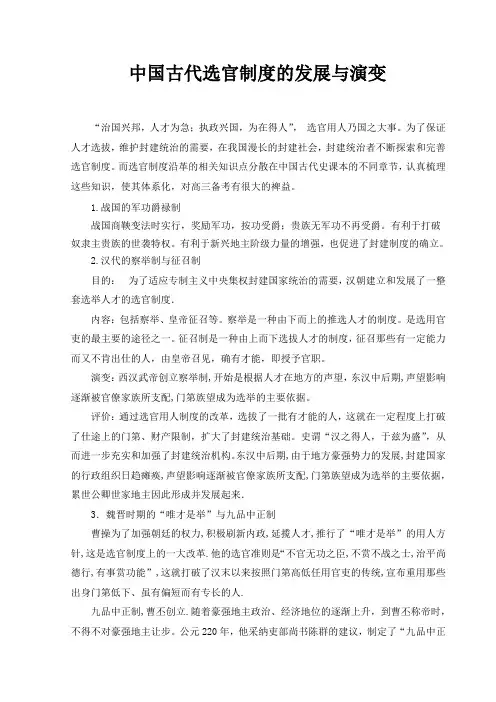

中国古代选官制度的发展与演变“治国兴邦,人才为急;执政兴国,为在得人”,选官用人乃国之大事。

为了保证人才选拔,维护封建统治的需要,在我国漫长的封建社会,封建统治者不断探索和完善选官制度。

而选官制度沿革的相关知识点分散在中国古代史课本的不同章节,认真梳理这些知识,使其体系化,对高三备考有很大的裨益。

1.战国的军功爵禄制战国商鞅变法时实行,奖励军功,按功受爵;贵族无军功不再受爵。

有利于打破奴隶主贵族的世袭特权。

有利于新兴地主阶级力量的增强,也促进了封建制度的确立。

2.汉代的察举制与征召制目的:为了适应专制主义中央集权封建国家统治的需要,汉朝建立和发展了一整套选举人才的选官制度.内容:包括察举、皇帝征召等。

察举是一种由下而上的推选人才的制度。

是选用官吏的最主要的途径之一。

征召制是一种由上而下选拔人才的制度,征召那些有一定能力而又不肯出仕的人,由皇帝召见,确有才能,即授予官职。

演变:西汉武帝创立察举制,开始是根据人才在地方的声望,东汉中后期,声望影响逐渐被官僚家族所支配,门第族望成为选举的主要依据。

评价:通过选官用人制度的改革,选拔了一批有才能的人,这就在一定程度上打破了仕途上的门第、财产限制,扩大了封建统治基础。

史谓“汉之得人,于兹为盛”,从而进一步充实和加强了封建统治机构。

东汉中后期,由于地方豪强势力的发展,封建国家的行政组织日趋瘫痪,声望影响逐渐被官僚家族所支配,门第族望成为选举的主要依据,累世公卿世家地主因此形成并发展起来.3.魏晋时期的“唯才是举”与九品中正制曹操为了加强朝廷的权力,积极刷新内政,延揽人才,推行了“唯才是举”的用人方针,这是选官制度上的一大改革.他的选官准则是“不官无功之臣,不赏不战之士,治平尚德行,有事赏功能”,这就打破了汉末以来按照门第高低任用官吏的传统,宣布重用那些出身门第低下、虽有偏短而有专长的人.九品中正制,曹丕创立.随着豪强地主政治、经济地位的逐渐上升,到曹丕称帝时,不得不对豪强地主让步。

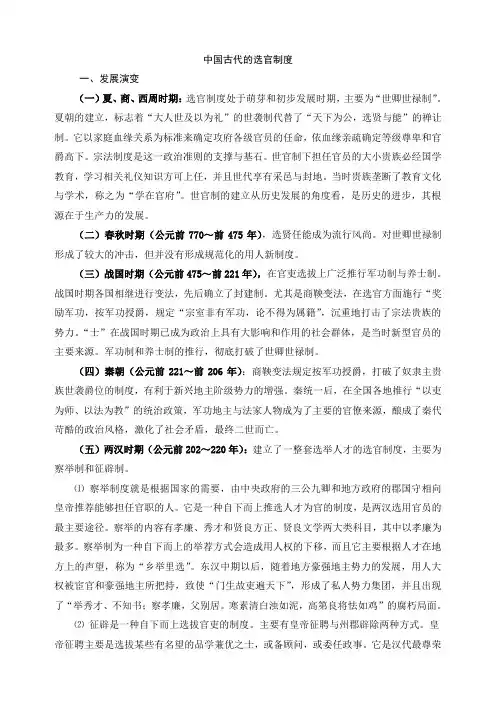

中国古代的选官制度一、发展演变(一)夏、商、西周时期:选官制度处于萌芽和初步发展时期,主要为“世卿世禄制”。

夏朝的建立,标志着“大人世及以为礼”的世袭制代替了“天下为公,选贤与能”的禅让制。

它以家庭血缘关系为标准来确定攻府各级官员的任命,依血缘亲疏确定等级尊卑和官爵高下。

宗法制度是这一政治准则的支撑与基石。

世官制下担任官员的大小贵族必经国学教育,学习相关礼仪知识方可上任,并且世代享有采邑与封地。

当时贵族垄断了教育文化与学术,称之为“学在官府”。

世官制的建立从历史发展的角度看,是历史的进步,其根源在于生产力的发展。

(二)春秋时期(公元前770~前475年),选贤任能成为流行风尚。

对世卿世禄制形成了较大的冲击,但并没有形成规范化的用人新制度。

(三)战国时期(公元前475~前221年),在官吏选拔上广泛推行军功制与养士制。

战国时期各国相继进行变法,先后确立了封建制。

尤其是商鞅变法,在选官方面施行“奖励军功,按军功授爵,规定“宗室非有军功,论不得为属籍”,沉重地打击了宗法贵族的势力。

“士”在战国时期已成为政治上具有大影响和作用的社会群体,是当时新型官员的主要来源。

军功制和养士制的推行,彻底打破了世卿世禄制。

(四)秦朝(公元前221~前206年):商鞅变法规定按军功授爵,打破了奴隶主贵族世袭爵位的制度,有利于新兴地主阶级势力的增强。

秦统一后,在全国各地推行“以吏为师、以法为教”的统治政策,军功地主与法家人物成为了主要的官僚来源,酿成了秦代苛酷的政治风格,激化了社会矛盾,最终二世而亡。

(五)两汉时期(公元前202~220年):建立了一整套选举人才的选官制度,主要为察举制和征辟制。

⑴察举制度就是根据国家的需要,由中央政府的三公九卿和地方政府的郡国守相向皇帝推荐能够担任官职的人。

它是一种自下而上推选人才为官的制度,是两汉选用官员的最主要途径。

察举的内容有孝廉、秀才和贤良方正、贤良文学两大类科目,其中以孝廉为最多。

西汉孝廉岁举每年一次举孝、察廉孝廉多在郎署供职,再迁为尚书、侍御史、侍中、中郎将等官;在地方则为令、长、丞,再迁为太守、刺史。

秀才(茂材)多为地方县令。

贤良方正依对策情况,在地方任守相,在中央可任博士、大夫、列卿。

选举了大批人才,扩大了统治基础;但为大官僚把持,形成门生故吏集团。

秀才诏举不定期举行策问当时重大政治、经济问题。

贤良方正(贤良文学)东汉孝廉岁举每年一次举孝、察廉。

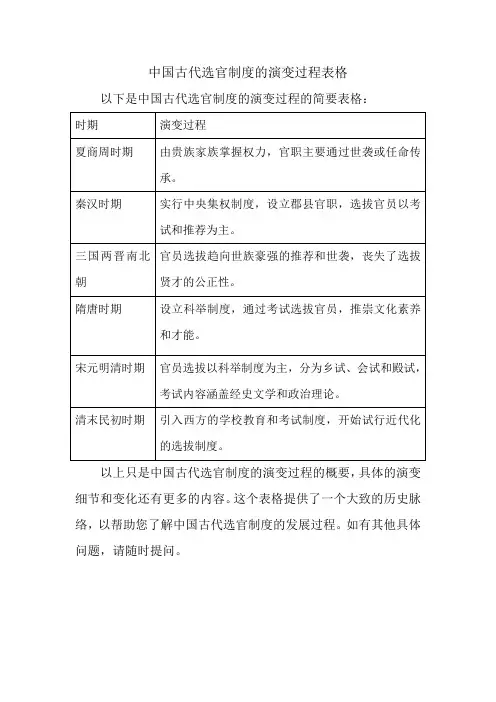

茂材(秀才)贤良方正诏举不定期魏晋南北朝上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下共九品郡中正品评郡内士子,定九品,呈送州。

州中正审核士子评定,送吏部待用。

中正品第每三年品评更定一次。

品评士人依据其家世资历和士人的行能。

依据品第授官。

品高则官高,品第则官低。

初,由于政府坚持“贤有识鉴”标准,中正官能认真品评人物,起到积极的选举人才的作用,但最终形成重家世、轻才德的风气,使“上品无寒门,下品无世族”,形成门阀政治。

隋、唐常举举人(头名解元)国子监试每年春天明经科试儒家经学;进士科试诗、赋和时务策。

举人可以参加试官,后可转正,任州县正职官或授教职。

府试州试每年秋天进士(头名状元,分甲第和乙第)省试、殿试(武则天始)每年正月进士经过铨选任官,始以秀才科为贵,后代以进士科。

按甲第、乙第授官。

制举举人荐举时间不定以试策为主,重在政治见识,辅以文学。

高等由中书、门下直接授官,次等给予出身,等待铨选。

头名敕头、辽、宋、金常举举人(头名解元)国子监试、府试、州试每年秋季经学、文学并重。

理学在经学中开始占主导地位。

任府、州官或任教职。

科举制打破门第观念,在较广的范围内,依据国家需要选拔各地的优秀人才;但在封建专制统治下,它越来越禁锢着人们的思想。

头名省元,亦名会元省试(金称会试)解送试后第二年正月或二月进士(头名状元,二名榜眼,三名探花。

一甲赐进士及第;二甲赐进士出身;三甲赐同进士出身)殿试省试后,一般在三月诗、赋制策。

进士及第直接授官。

中国古代各朝选官制度1.夏、商、周时代:“世卿世禄制”,盛行于夏、商、周时代。

原始社会末期,“天下为公”选贤与能的禅让制破坏后,出现了“大人世及以为礼”的世袭制。

世袭制的特点是王权与族权统一。

它通过家族血缘关系来确定政府各级官员的任命,依血缘亲疏定等级尊卑和官爵高下。

担任官员的大小贵族必须经国学教育,学习相关礼仪知识方可上任。

即“三代以上出于学”。

凡定爵位与官职者都世代享有采邑和封地。

历史发展的角度看,它是历史的进步,其根源在于生产力的发展。

2.秦国:实行军功爵制,按军功授爵,打破了奴隶主贵族世袭爵位的制度,有利于新兴地主阶级势力的增强。

3.两汉:汉朝建立了一整套选举人才的选官制度,有察举制和征辟制。

察举即选举,是一种由下而上推选人才为官的制度,是两汉选用官吏最主要的途径;察举制,初期以“乡举里选” 为依据,注重乡里舆论对某位士人德才评判的权威性,在选官制度日趋腐朽的情况下,出现了一批世代为官、把持中央或地方政权的豪门大族,累世公卿的世家地主因此形成并发展起来。

后期,宦官把持用人大权,选官制度更加腐朽,出现“举秀才,不知书;察孝廉,父别居”的腐朽局面。

另外,西汉皇帝还征召才能之士,令官吏陪同入京,授予官职。

征辟是一种自上而下选拔官吏的制度,主要有皇帝征聘与公府、州郡辟除两种方式。

皇帝征聘是采取特征与聘召的方式,选拔某些有名望的品学兼优的人士,或备顾问,或委任政事。

征聘之方,由来已久,如秦孝公公开下令求贤即属征聘性质。

秦始皇时叔孙通以文学征,王次仲以变仓颉旧文为隶书征,亦皆属征召性质。

到了汉代,汉高帝十一年(公元前196年)求贤诏,也是继承了这一方式。

以后自西汉武帝以至东汉,相沿成例。

对于德高望重的老年学者,且特予优待。

如武帝即位之初,即“使使者束帛加璧,安车以蒲裹轮,驾驷迎申公”,可谓开了汉代安车蒲轮以迎贤士的先例。

皇帝征聘,为汉代最尊荣的仕途,被征者来去自由,朝廷虽可督促,如坚不应命,亦不能强制;且于既征之后,地位也不同于一般臣僚,大都待以宾礼。

中国历史上官员的选拔任用制度在以前,所谓选拔制度主要是指选拔为官的制度,在古代称之为选举制;任用制度主要是指官员的升迁制度,古代称之为铨选制。

官吏选拔制度主要有三种,世袭制、举荐制、考试制。

秦汉以前以世袭制为主,秦汉以后以举荐制和考试制为主。

任用制。

一、秦以前1.夏商周三代的选拔方式和标准是:天下为家,各亲其亲,各子其子,实行的是世卿世禄制度,官吏选拔主要根据家庭出身和等级,朝廷官员由天子任命,官职世代相袭,诸侯国的官员由诸侯王任命,官职也是世袭。

2.春秋战国时期礼崩乐溃,礼乐征伐自诸侯出,大国争霸、诸侯相争。

要成就霸业就必须富国强兵,壮大自己,人才是关键。

春秋战国时期选拔官吏方式主要有荐举、军功、游说、招贤等,任职条件主要根据个人的实际才能和功绩,总的用人特点是唯才是举,不计门第出身。

对能出奇计救国家于危难的相才、对善于运筹帷幄于千里之外的将才、对有三寸不烂之舌的外交人才,都能不拘一格予以重用。

举荐制:当时齐国一个大臣鲍叔牙向齐桓公推荐与之有“一箭之仇”的政治家管仲,管仲和他大谈“王霸之业”,消除了两人之间的隔阂,拜管仲为相,管仲帮助齐桓公成为春秋五霸之一。

军功制:商鞅变法时,秦国建立二十等爵制,规定斩敌首级一颗,加商爵一级,田一顷,宅(宅基地)九亩,庶子(奴婢)一人。

所以,秦军成为虎狼之师,荡平六国。

招贤制:秦孝公时痛感诸侯卑秦,丑莫大焉,发布求贤令,提出:宾客群臣,能出奇计强秦者,给予官爵、土地。

从此秦国人才济济,良将如云。

战国时期还喜欢养士,最著名的就是齐国孟尝君、赵国平原君、魏国信陵君、楚国春申君、秦国吕不韦,他们养士各三千,起到了干部人才库的作用。

二、秦汉以后秦汉以来,我国的选任方式主要有三种,察举制、九品中正制和科举制。

1.察举制是一种承前启后的任官制度,成为后来科举制的基础。

察举制主要用于两汉时期,历时400余年,察举,就是观察其贤能,举以授官。

最早从汉高祖开始,他要求郡守亲自劝勉那些贤能之人响应皇帝的求贤诏,并写清贤士的姓名、籍贯、年龄、仪容、履历和事迹等上报朝廷,于我们现在的干部考察材料的基本框架相似,同时规定郡守遗贤不举则免官。

中国古代的选官制度(讲义)中华文明上下五千年,特别是两千多年的封建时期,一批批廉能之吏共同维护了国家机器的正常运转,社会的长治久安,经济文化的繁荣,使悠久的华夏文明永葆生机,源远流长。

因此,历朝历代所推行的选官制度在推动历史的车轮滚滚向前的过程中起着至关重要的作用,下面就我国古代的选官制度的形成和发展作一简要概述。

第一章选官制度一、世卿世禄制(世袭制)世,世世代代,父死子继义也。

原始社会末期,“禅让制”遭到破坏。

夏商周时,世袭制,依血缘亲疏来定各级官员的等级尊卑和官爵高下。

二、军功制(一)军功制“仕进之途,唯辟田与胜敌而已。

”(二)客卿制魏信陵君赵平原君楚春申君齐孟尝君三、察举制、征辟制盛行于两汉时期,以察举制和征辟制为主要形式。

(一)察举制察,考察;举,选取,举荐。

于汉武帝元光元年(前 134 年)确立,是一种自下而上推选人才的方式。

察举制的科目按举期可分为两类:1.常科,又称为岁科,各郡每年按规定举荐人才,为主要的举荐方式。

2.特科,不常采用。

(1)岁科a.孝廉,意为孝顺亲长,廉能正直。

b.茂才,又称秀才、茂材。

茂,美也。

c.察廉,又称举廉。

廉,廉吏。

d.光禄四行,四行,质朴、敦厚、逊让、有行(或节俭)四种品行。

(2)特科:可分为常见特科和一般特科,其中以贤良方正、明经为主a.贤良方正b.明经c.贤良文学d.直言极谏e.孝悌力田f.明法g.明阴阳灾异h.勇猛知兵法(二)征辟制征,又作“徵”。

征辟制是一种自上而下的选官制度。

四、九品中正制又称九品官人法,由曹丕定制,至西晋时趋于完备,盛行于魏晋南北朝时期。

其上承察举制,下启科举制,是我国古代三大选官制度之一。

实质上是察举制的另一种表现形式。

(一)产生背景察举制到东汉末年时,为门阀士族所操纵,滋生了种种腐败,士族与中小地主、知识分子的矛盾尖锐、斗争激烈。

(二)从内容上来说,选官方法主要有两个方面:(1)设置中正(2)品第人物——此为中正官主要职责。

我国古代选官制度的演变中国古代的选官制度是至关重要的,它被用来管理文官,促进国家发展。

历史上,它经历了从古代秦朝到清朝的不同时期的演变,本文将讨论这一演变过程。

秦朝作为中国古代早期的政权,其选官制度是被严格控制的,所有的官员都是由当时的皇帝秦始皇挑选出来的。

秦始皇采取的政策是在全国各地举行面试,挑选出最优秀的人来担任官职,但是,这种规定只针对那些有特定资格的人,否则,无论多么优秀,都无法得到选官官职。

另外,秦朝时期有一种通过经济方式改善官员素质的政策,即秦朝开始给官员们发放津贴,以激励他们更加勤奋。

随着时间的演变,进入唐朝,选官制度有了很大改变。

唐朝实行严格的科举制度,其主要特点是将科举考试分为两级:地方科举考试和朝廷科举考试。

只有通过第一级的科举考试才有资格进入第二级考试,而在第二级考试中,唐朝改为选拔“高官和太学士”,并采取面试等方式来选拔,由此极大地拓宽了官员的选拔范围,使得更多的人有机会参加科举考试。

元朝时期,中国继续实行科举制度,但是,它做出了一些重大改革,首先,它对官员的考核和评价有了更高的要求,尤其是能力评价,不仅考虑官员的文学能力,还考核他们的实干精神,即看他们是否有勇于实践的精神;其次,废除了当时的官员任职期限,从而使官员可以不断提高和准备,可以更加认真地工作,提供更高质量的服务。

清朝时期,立宪政治开始兴起,实际上,它也影响了选官制度,并带来了新的改革。

清朝时期的科举考试大大轻松了,考试的内容变得更为宽泛,更侧重于官员的行为举止和处事能力,以及实战经验,而不再像以往那样主要是文学知识。

此外,清朝又在此基础上增加了体力考试,以更严格地考察官员的身体状况,从而保证官员既有智慧又有身体,能够更好地担负起职责。

总之,中国古代选官制度在演变过程中,从未间断,但是,不同时期的选官制度却有很大的不同,这些差别更多地体现在选官考试的内容,它不仅表现在考试的严格性上,还表现在考查的内容上,变得更加全面,以及提高考官的素质上。

精选全文完整版(可编辑修改)中国古代选官制度的历史演变选士制度是一个国家非常重要的的制度之一,选士制度的好坏直接关系着一个国家的长治久安。

一、汉代以前的玄关制度夏、商、西周实行“世卿世禄制”。

到春秋战国时,统治阶层改革旧有制度,更为了富国强兵,破格任用一些地位低下而才干出众的人。

战国时期出现“军功爵制度”,又兴起养士之风,招揽有才干、善言辞的人才,不论出身,为国君、诸侯服务。

到秦代则以“辟田”和军功为选官依据。

但这些都不是完备的选官制度。

二、汉代察举制到了汉代,为了适应国家统治的需要,建立了一整套选拔官吏的制度,名为“察举制”。

所谓察举,就是由皇帝下诏公开征求人才,由中央和地方各级主管官员将本人发现或民间公认的出众人才,向各级政府推荐,经过一定形式的考察后择优录用、授予官职的整个过程。

“察举”也叫“荐举”,“察”就是自上而下考察、发现人才,“举”是自下而上推荐人才。

推荐也叫贡贤,被荐者叫“举士”。

汉代察举的科目,是由少到多不断增加的;增加科目尤以特科为多,是根据对专门人才的需要而设立。

这些科目,划一由皇帝确定。

按照举期分类,察举的科目可分为常科(岁科)与特科两大类。

岁科有孝廉、茂才(秀才)、察廉(廉吏)、光禄四行;特科又分为常见特科和一般特科。

在上述科目中,以岁科为先,其中又以「孝廉」一科为最重要。

特科中则以「贤良方正」为最重要。

(一)察孝廉汉代由孝廉一科选举的人才最多,而且孝廉也是汉代察举中非常突出的一个科目,所谓孝廉,是“孝子”和“廉吏”的简称,于民则举“孝”,在吏则兴“廉”。

汉代统治者认为,孝是“百行之冠,众善之始”,廉则是官之根本,民之表率,因此对孝廉的考察和荐举十分重视。

察孝廉是以儒家孝为立身之本,廉为从政而设立。

“孝”和“廉”在实际的操作难度较大,标准不易掌握;非有实际德行者不能举,又不能谬举,因此荐举者的责任重大。

在西汉,举孝廉无须考试,既可委任,且每岁皆举。

在东汉,孝廉这科在东汉原有的内容上有了较大变化,其主要体现在:(1)坚持按人口比例岁举孝廉,优待边郡。

我国古代各朝各代选官制度

我国古代各朝各代选官制度是我国历史上重要的政治制度之一。

自古以来,中国的选官制度在不同朝代都有所变革和发展,但其核心目标始终是选聘具备才干和德行的人才来担任重要职位,以实现国家的稳定和繁荣。

古代各朝各代的选官制度可以追溯到夏朝时期,当时的选官主要依据血缘关系,国君会任命自己的亲戚或重要臣属来担任重要职务。

随着封建制度的确立,周朝实行了分封制,国君会封授诸侯以及其他有功之臣,这也成为了后来选官制度的基础。

在秦朝,始皇帝采用了严格的封建制度,他废除了世卿世禄制度,推行了官爵和赏罚相结合的选官制度。

此后,汉朝时期,刘邦设立了太守、郡守等职位,通过考试选拔官员。

汉朝的选官制度为后来的朝代提供了参考。

随着时间的推移,隋唐时期的选官制度逐渐趋于完善。

唐朝建立了科举制度,通过文、武两科的考试选拔官员,并设立了明经和明法两科。

科举制度的推行使得选拔官员的过程更加公正和透明,大大提高了政府的运行效率。

宋代以后,科举制度成为中国古代选官制度的主要形式。

宋朝实行了

进士科举制度,通过殿试、会试和乡试的考试选拔官员。

同时,宋朝还设立了监察机构,对官员进行监督,以防止腐败现象的发生。

明朝时期,科举制度得到了进一步完善。

明朝分为三次科举,分别是乡试、会试和殿试。

而且,明朝还设立了六部制,通过六部的选拔和考核来选拔官员。

这一制度一直延续到清朝。

总的来说,我国古代各朝各代选官制度在不同的历史时期有所变迁,但其基本原则是选拔人才,尤其是具备才干和德行的人才来担任重要职位。

这些选官制度的实行,为中国古代政治制度的稳定和繁荣做出了重要贡献。